Полная версия

Выгорание и стресс. Доказательная психология для тех, кто устал уставать. Тесты, упражнения, рекомендации

«Скрытый трудоголик» – это тот, кто на людях сетует, как он не любит работать, а на самом деле все свои силы и любовь отдает работе.

Дресвянников В. Л. с соавторами (2010) выделяют пять типов работоголиков в зависимости от ведущих мотивов поведения.

Эгоцентрически-нарциссические работоголики реализуют в трудовом поведении демонстративные черты, выдвигая на первый план потребность во внимании окружающих. При этом для них характерна переоценка собственных трудовых достижений при одновременном уменьшении роли и значимости работы других сотрудников.

Одинокий шизоидный работоголик использует работу для упорядочивания своего мировоззрения и защиты от необходимости выстраивать межличностные контакты, вовлекаться в эмоциональные отношения, брать на себя ответственность.

Зависимые депрессивные работоголики используют работу для удовлетворения своих социальных потребностей. Они ориентированы на хорошие отношения с сотрудниками, берут на себя лишнюю ответственность, однако работают медлительно и могут задерживаться на работе.

Навязчивый стиль работоголизма выражается в высоком уровне организованности, пунктуальности, сверхконтроле трудовой деятельности. Работа выступает средством упорядочивания и поддержания субъективного контроля за жизнью работоголика, что приводит к повышенной тревожности и негибкости поведения.

Соревновательно-сопернический работоголизм основывается на потребности в признании. Такие работники ориентированы на всевозможные новшества и изменения в трудовой деятельности, однако первоначальный восторг и интерес быстро сменяются равнодушием и попыткой переложить обязанности на других сотрудников. При этом работоголики болезненно переживают чужие успехи и воспринимают своих коллег как соперников.

С течением времени напряжение, стрессы, обиды у трудоголиков аккумулируются. Происходит прогрессирующее сужение круга интересов личности, который в конце концов ограничивается исключительно рабочими, профессиональными задачами. Поскольку трудоголики не дают себе достаточно времени и возможностей для отдыха и восстановления затраченных на работу ресурсов, это приводит к эмоциональному и когнитивному истощению. Недостаток отдыха и физической активности у людей умственного труда негативно сказывается на их здоровье (Andreassen С. S. et al., 2016).

Различные типы трудоголиков имеют характерные общие черты (Водопьянова Н. Е., Старченкова Е. С., 2017; Ильин Е. П., 2011; Короленко Ц. П., Дмитриева Н. В., 2012; Andreassen С. S. et al., 2016, Ng T. W. H. et al., 1997; Scott K. S. et al., 1997; Van Beek et al., 2012).

Трудоголик тратит большую часть времени на работу, даже когда у него есть свобода действий; это негативно сказывается на других видах активности. Трудоголик с неохотой заканчивает рабочий день, он продолжает трудиться и дома, и на отдыхе – везде, где бы он ни находился. Забота о семье сводится у него к зарабатыванию денег.

Трудоголика раздражает необходимость отвлекаться на то, что не связано непосредственно с работой: домашние дела, походы в магазины и т. п. Он получает больше всего удовольствия от рабочего состояния, отсутствие работы вызывает у него мрачное, злобное настроение и агрессию, приводит к неумеренному курению и злоупотреблению алкоголем. Даже хобби трудоголиков обычно связаны с трудовыми усилиями. Это работа на садовом участке, охота, рыбалка и т. п. Если трудоголик не может реализовать себя на основной работе, хобби может стать его единственным интересом в жизни.

Трудоголик не может справиться со своей тягой к работе даже тогда, когда понимает, что необходимости в чрезмерной работе нет. У него низкий уровень самооценки, он не уверен в себе и постоянно боится разочаровать начальство. Погружение в работу отражает потребность трудоголика в самоутверждении. Он стремится к постоянному успеху, одобрению со стороны окружающих.

Трудоголика отличает организованность и дисциплинированность, стремление к безупречности во всем, предусмотрительность, страх перед ошибками, тщательное взвешивание «за» и «против». Ему свойственно тугоподвижное мышление, застревание в деталях, чрезмерная обстоятельность, тщательность в работе. Фиксация на второстепенных подробностях не позволяет трудоголику увидеть картину полностью, поэтому он тратит на выполнение рабочих задач больше времени, чем другие.

Для трудоголика характерно отсутствие критики, уход от действительности, упорство, переходящее в упрямство, выраженная потребность в манипуляции другими людьми, доминировании и неспособность делиться властью. Трудоголик преувеличивает значение своей деятельности, оправдывая ею уход от всего остального. От других людей он требует значительно большей дисциплины, чем от себя. Например, не умея и не желая ждать других, он заставляет ждать себя, не находя в этом ничего плохого. Он испытывает крайнюю раздражительность в случаях несвоевременного исполнения сотрудниками их части работы.

Главным отличием трудоголика от трудолюбивого человека является то, что для трудолюбивого человека важен результат деятельности, работа воспринимается как часть жизни, важная, но не единственная сфера самореализации, сама работа, профессиональная деятельность рассматривается как средство личностного развития; для трудоголика же результат работы не важен, он зациклен на производственном процессе. Трудолюбивый человек работает, чтобы жить; работоголик живет, чтобы работать (Schaufeli W. B., Taris T. W., van Rhenen W., 2008).

Со всеми компонентами трудоголизма положительно коррелирует сознательность, что указывает на то, что дисциплинированность, надежность и организованность являются центральными аспектами трудоголизма. Кроме того, тяга к работе положительно связана с невротизмом и отрицательно – с доброжелательностью. Вовлеченность в работу положительно коррелирует с невротизмом, общительностью, открытостью новому опыту и отрицательно – с доброжелательностью. Удовольствие от работы положительно связано с общительностью, сознательностью, открытостью новому опыту и отрицательно – с невротизмом (Spence J. T., Robbins A. S., 1992).

«Бегство в работу» от обыденной жизни может быть связано с невозможностью трудоголика испытывать «маленькие житейские радости», неспособностью обеспечить себе домашний комфорт, который обеспечивают ему другие. В качестве рационализации своего трудового энтузиазма используются такие оправдания, как материальная или рабочая необходимость, требования карьеры и т. п.

Склонность работоголика к роли Спасателя объясняют следующими мотивами:

а) чувство своей незаменимости;

б) заполнение времени;

в) получение приятного, заслуженного утомления;

г) разрядка агрессии в форме попреков (Некрасова, 2003).

Трудоголики уверены в том, что с любыми обязанностями они справятся лучше коллег, они не способны передавать часть своих полномочий другим.

Работоголик много заботится о других, создавая у них впечатление родительской опеки. Однако при этом он ставит опекаемого человека в инфантильную зависимость, заставляет его чувствовать себя неумелым, глупым, несамостоятельным. Причиной такой заботы является не сочувствие, а стремление к превосходству и в самоутверждении за чужой счет: «Я все знаю и умею лучше вас».

Убежденность, что ваша работа необычайно важна, – верный симптом приближающегося нервного срыва.

Бертран РасселНина Тасси (Tassi N., 1993) описала ургентную аддикцию (лат. urgere – спешить), которая характеризуется стремлением сделать как можно больше и как можно быстрее. Автор формулирует семь признаков ургентной аддикции:

1) стремление контролировать время и постоянное беспокойство, связанное с невозможностью подчинить себе ход событий;

2) сочетание переживания, что время проходит впустую, со стремлением отложить реализацию идей или осуществление деятельности на неопределенное будущее;

3) снижение или утрата способности радоваться жизни в настоящем, «зацикленность» на задачах будущего или неудачах прошлого;

4) отсутствие приятных воспоминаний и стремление забыть прошлые неприятности, сосредоточившись на текущих проблемах и будущих задачах;

5) увеличение нагрузок, которые человек сам на себя возлагает, причем больше, чем может успеть выполнить;

6) будущее представляется перегруженным работой;

7) увеличение скорости жизни, утрата ее размеренности.

Выделены три типа ургентных аддиктов (Шибко Е. Л., 2008).

Планирующий ургентный аддикт постоянно занят – в основном планированием своей деятельности. Он намечает амбициозные цели, не учитывая, насколько они могут быть достигнуты. В ситуации, когда необходимо быстро решить несколько задач, он паникует и не может скорректировать свои действия в соответствии со сложившимися обстоятельствами. Ему легче отказаться от поставленной цели и запланировать новую, чем проанализировать причины своей неудачи и исправить их.

Немоделирующий ургентный аддикт активно выдвигает цели и даже пытается их осуществить, но не учитывает при этом свои возможности и внешние обстоятельства деятельности. Поглощенный точным и добросовестным выполнением своих обязанностей, он может не обратить внимания на изменившуюся ситуацию и будет руководствоваться изначально поставленной целью, действовать по ранее разработанной программе.

Негибкий ургентный аддикт легко включается в дело и сосредоточивается на добросовестном выполнении своих обязанностей. Он руководствуется изначально поставленной целью и действует по заранее разработанной программе, проявляет внимание к деталям, уделяет большое внимание контролю, проявляет настойчивость в достижении цели при возникновении помех. Вместе с тем он больше опирается на прошлый опыт и применяет в новых обстоятельствах знакомую схему действий. Он продолжает действовать по намеченному плану, не обращая внимания на несоответствие этого плана ситуации, не принимает во внимание интересы окружающих и не всегда учитывает требования руководства, мнение коллег и советы близких.

Самаль Е. В. и Черенович Е. А., 2021, выявили у специалистов с высоким уровнем ургентной зависимости профессиональное выгорание, выражающееся в эмоциональном истощении и опустошенности, угнетенности, апатии, общем утомлении. Эти специалисты очень озабочены оценками других, склонны к черствым, формальным отношениям с клиентами и коллегами и воспринимают их отношение к себе как несправедливое. Они отказываются от свободного времени, не берут отпуск в течение многих лет, сокращают время отпуска.

Чем выше у таких работников выраженность шкалы «работоголизм», тем выше показатель шкалы «упрощение профессиональных обязанностей» и «самоорганизация», и наоборот, чем чаще они сомневаются в себе, в своих силах и способностях, тем больше они стараются мобилизовать все силы и доказать, что могут быть успешными. Чем выше у них негативное отношение к людям, тем сложнее выстраиваются межличностные отношения.

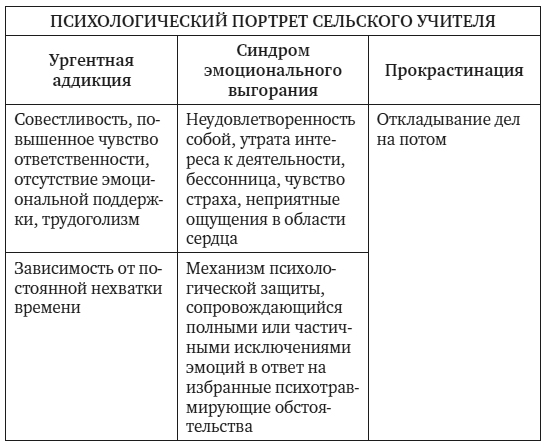

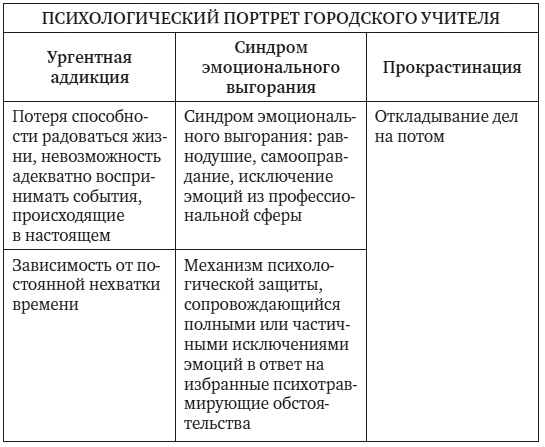

Для ургентных аддиктов характерны повышенная озабоченность внешними оценками, неудовлетворенность собой, эмоциональная отстраненность, угнетенность, чувство опустошенности (Вырвич А. Ч., Андреева И. Н., 2020). Основываясь на результатах проведенного исследования, авторы схематически представляют психологические портреты сельского и городского учителя с ургентной аддикцией и прокрастинацией.

Прохожий, гуляя по лесу, встретил дровосека, который долго, упорно и безуспешно пытался распилить дерево. Подойдя поближе и оценив, почему не движется эта работа, прохожий спросил:

– Мне кажется, что ваша пила совершенно затупилась. Почему бы вам ее не заточить?

– Для этого у меня нет времени, – простонал дровосек, – я должен пилить!

Профессиональная деформация

Термин «профессиональная деформация» впервые употребил Хьюберт Лангерок (Langerock H., 1915). Продолжительное выполнение определенных обязанностей, по наблюдениям автора, ведет к деформации процессов мышления и оценки важности деятельности работы в сфере, к которой принадлежит профессионал.

В русскоязычную научную литературу термин «профессиональная деформация» ввел в 1921 г. Питирим Сорокин для обозначения негативного влияния профессиональной деятельности на поведение и переживания человека, он же предложил первую социологическую программу изучения профессиональных деформаций.

Дворцова Е. В. и Литвиненко Е. В., 2007, под профессиональной деформацией понимают изменение сложившейся психологической структуры личности в процессе профессионального труда, сопровождающееся переносом профессионального поведения на внепрофессиональные сферы. Характеристиками профессиональной деформации личности являются: быстрота ее развития, глубина деформирования, степень ее устойчивости, широта (проявляется только в процессе профессиональной деятельности либо еще и вне этой деятельности).

Орел В. Е. (2005) отличает профессиональную деформацию от психического выгорания, поскольку оно оказывает негативное влияние на эффективность трудовой деятельности, разрушая личность в целом. При этом деформация личностных особенностей проявляется на более поздних этапах профессиональной карьеры, в то время как выгорание может возникнуть и в начале профессионального пути как результат несоответствия между требованиями профессии и притязаниями личности.

Круглова Е. А., Попель Н. В., 2020, указывают, что профессиональное выгорание у школьных учителей протекает по невротическому типу, его общий уровень не зависит от стажа работы. Профессиональная деформация протекает по психопатическому типу, при этом ключевую роль в ее развитии играет именно стаж педагогической деятельности. К развитию профессионального выгорания наиболее подвержены учителя с эмоциональными стилями поведения, профессиональные деформации личности чаще развиваются у учителей «рассуждающего стиля».

Прогрессирующее с течением времени профессиональное выгорание приводит к регрессу профессионального развития и, как следствие, к постепенной утрате педагогической квалификации, негативным образом отражаясь на выполнении служебных обязанностей педагога. Однако в ряде случаев методичность в работе и длительный опыт общения с объектами своего труда формируют профессионально важные качества и индивидуальный стиль педагогической деятельности. В то же время привычные стерео-типы преподавания предмета приводят к «сращиванию» личности и профессии. В результате деформируется личность учителя, снижается продуктивность профессиональной деятельности, развиваются конфликты.

Специалист подобен флюсу, полнота его односторонняя.

Козьма ПрутковМаркова А. К., 2005, выделяет три основных этапа профессионализации: начальный этап профессионализма (адаптация к профессии и самоактуализация в ней), профессионализм (владение профессией в форме мастерства и творчества), «псевдопрофессионализм» (выполнение рабочих обязанностей по профессионально искаженным нормам на фоне деформации личности).

Автор перечисляет основные тенденции развития профессиональных деструкций:

• отставание, замедление профессионального развития по сравнению с возрастными и социальными нормами;

• дезинтеграция профессионального развития, распад профессионального сознания и как следствие – нереалистические цели, ложные смыслы труда, профессиональные конфликты;

• свертывание ранее имевшихся профессиональных данных, уменьшение профессиональных способностей, ослабление профессионального мышления;

• искажение профессионального развития, появление ранее отсутствовавших негативных качеств, отклонение от социальных и индивидуальных норм профессионального развития, меняющих профиль личности;

• появление деформаций личности (например, профессионального выгорания, ущербной профессиональной позиции и т. п.);

• прекращение профессионального развития из-за профессиональных заболеваний или потери трудоспособности.

Климов Е. А., 1998, определяет следующие стадии профессионализации:

• адепт (человек, обучающийся в профессиональном учебном заведении, осваивающий азы профессиональных знаний и умений, усваивающий систему профессиональных ценностей);

• адаптант (человек, который находится в начале самостоятельной профессиональной деятельности);

• интернал (человек, освоивший профессиональные задачи среднего уровня сложности);

• мастер (человек, овладевший вершинами профессионального мастерства, умеющий выполнять самые сложные профессиональные задачи).

Стремление адаптанта быстрее реализоваться в избранной профессии при отсутствии соответствующих навыков дистанцирования сопровождается большими эмоциональными затратами и может приводить к профессиональному выгоранию. Оно развивается и у интернала, который так и не приобрел навыки сохранения собственного психологического комфорта и хронически ощущает психическое напряжение, что приводит к истощению эмоциональных ресурсов.

Мастер решает многие профессиональные задачи уже на уровне автоматизма, не задумываясь над самим процессом. Это может приводить к чрезмерно глубокому и длительному вчувствованию в переживания другого человека с возникновение симптомов выгорания.

На стадии адепта развитию выгорания противодействует высокий уровень эмпатии. С переходом же на более высокие ступени профессионального развития данная взаимосвязь приобретает противоположный знак. Так, на стадиях адаптанта, интернала и мастера высокий уровень эмпатии способствует повышению выраженности СПВ.

Женщина жалуется священнику:

– Святой отец, у меня вот уже долгое время ужасно болит голова, просто спасу никакого нет, прямо разламывается…

Далее следует подробнейшее описание головных болей, сопровождаемое стонами, криками, слезами. Это продолжается часа два. Вдруг женщина прерывается и говорит:

– Ой, что это? Святой отец, это просто чудеса! Вы обладаете волшебным даром: благодаря вашему участию моя головная боль бесследно исчезла!

– Нет, вы ошибаетесь: она не исчезла, она перешла ко мне.

Майкл Хельге Реннестад и Томас Сковхольт (Rønnestad, Skovholt, 2003) выделяют шесть фаз профессионального развития:

1. Фаза непрофессионального помощника.

2. Фаза начинающего студента.

3. Фаза продвинутого студента.

4. Фаза начинающего специалиста (новичка-профессионала).

5. Фаза опытного профессионала.

6. Фаза старшего профессионала.

1. Непрофессиональный помощник руководствуется личным опытом и собственным здравым смыслом в понимании того, как помогать другим в беде. Обычно он предлагает для этого готовые решения. Чрезмерная вовлеченность, сильная идентификация и уверенность в своей правоте подогревают соблазн давать практические советы.

2. Начинающий студент знает, что обывательские концепции и способы помощи больше не актуальны. При первых попытках работы с клиентом он испытывает:

а) отсутствие уверенности в том, что сможет оказать положительное влияние на клиента;

б) незнание, как лучше всего вести себя с клиентом;

в) страх потерять контроль над терапевтической ситуацией;

г) беспокойство из-за собственного бессилия повлиять на плохую жизненную ситуацию клиента;

д) беспокойство из-за моральных соображений и этических проблем, возникших в работе с клиентом;

е) раздражение по отношению к клиенту, препятствующему усилиям начинающего специалиста;

ж) ощущение собственной вины в неверном способе уладить критическую ситуацию или конфликт с клиентом.

3. Продвинутый студент (стажер) в работе с клиентом обычно напряжен, консервативен в использовании методов, осторожен и тщателен. Перфекционизм, помноженный на преждевременную самостоятельную работу, с большой вероятностью приводит к выгоранию.

Авторы выделяют четыре типа привязанности к определенной теории у стажеров:

отсутствие концептуальной привязанности;

предпочтение одной теории, но с открытостью для других;

воодушевляющие теории последовательно сменяют друг друга;

твердая вера в одну теорию в сочетании с активным отрицанием других.

4. Начинающий специалист сначала пытается подтвердить обоснованность обучения. Затем, вследствие неудачно решенных профессиональных трудностей, следует период разочарования в обучении и самом себе. Те, кто в этот период остаются в профессии, начинают интенсивно исследовать себя и профессиональную среду, чтобы расти дальше. Переживаемые трудности могут стать стимулом к собственной психотерапии.

Все больше осознавая ценность отношений с клиентом для психотерапии, понимая их сложность, начинающий специалист, как правило, возобновляет интерес к изучению конкретных методов работы. Но в отличие от более раннего освоения техник, теперь обучение носит более осознанный и вдумчивый характер, специалист соотносит свои личностные особенности с предлагаемыми методами.

5. Опытный профессионал понимает, что терапевтические отношения не только играют важную роль, но и имеют решающее значение для прогресса клиента. Использование методик становится вторичным в сравнении с отношениями, они применяются теперь не механическим, шаблонным образом, а более гибко, творчески и индивидуально.

Наблюдается более реалистичная постановка целей работы, повышение осведомленности о ресурсах и ограничениях, большее понимание разделенной ответственности и оптимального уровня вовлеченности. Специалист может полностью погрузиться в работу, а по окончании сессии в течение нескольких минут перефокусировать внимание на работу с другим клиентом.

Параллельно с улучшением регулирования профессиональных границ опытный профессионал учится отделять профессиональную роль от таких ролей, как друг, родитель или супруг. Большая часть обучения профессионала происходит из его непосредственного общения с клиентами и близкими людьми, чтения профессиональной литературы в смежных областях, таких как антропология и религия, а также из чтения прозы, поэзии, биографий, через фильмы и театр.

6. Старший профессионал со стажем 20–25 лет и более переживает печаль и беспокойство по поводу ухудшения здоровья, своего и близких, ощущает снижение энергии, осознает очевидные ограничения в дальнейшей деятельности. Поскольку рутинные задачи выполняются снова и снова, а новых перспектив нет, может возникнуть интеллектуальная апатия и чувство скуки, недооценка своих достижений.

Зеер Э. Ф., 2020, определяет профессиональные деформации как постепенно накапливающиеся изменения структуры профессиональной деятельности, негативно сказывающиеся на продуктивности труда и взаимодействии с другими участниками этого процесса, а также на развитие самой личности.

Автор описывает определенные профессиональные кризисы. Несоответствие профессиональной практики студенческим представлениям вызывает кризис профессиональных ожиданий. Переживание этого кризиса выражается в неудовлетворенности организацией труда, его содержанием, должностными обязанностями, производственными отношениями, условиями работы и зарплатой. Деструктивное разрешение кризиса проявляется в некачественном выполнении профессиональных функций, увольнении, смене специальности.

После 3–5 лет работы возникает кризис первичной профессионализации. К этому времени специалист освоил и продуктивно (производительно и качественно) выполняет нормативно одобряемую деятельность, определил свой социально-профессиональный статус в иерархии производственных отношений. Динамика прошлого опыта, инерция профессионального развития, потребность в самоутверждении вызывают протест, неудовлетворенность профессиональной жизнью. Осознанно или неосознанно личность начинает испытывать потребность в дальнейшем профессиональном росте, в карьере.

При отсутствии перспектив профессионального роста личность испытывает дискомфорт, психическую напряженность, появляются мысли о возможном увольнении, смене профессии. Кризис профессионального роста может временно компенсироваться разного рода непрофессиональными, досуговыми видами деятельности, бытовыми заботами или же кардинально решаться путем ухода из профессии.

Дальнейшее профессиональное развитие специалиста приводит его к вторичной профессионализации. Особенностью этой стадии является высококачественное и высокопроизводительное выполнение профессиональной деятельности. Кардинально перестраиваются социально-профессиональные ценности и отношения, изменяются способы выполнения деятельности, которая характеризуется индивидуальным стилем и элементами творчества.