Полная версия

Современная медицина в автопортретах. Том 4. С предисловием проф. д-р Л. Р. Гроте

Во Франции интерес к психоанализу исходил от людей изящной словесности. Чтобы понять это, нужно вспомнить, что с толкованием сновидений психоанализ вышел за рамки чисто медицинского вопроса. Между его появлением в Германии и теперь во Франции лежат его многочисленные приложения в области литературы и истории искусства, истории религии и предыстории, мифологии, фольклора, педагогики и так далее. Все эти вещи имеют мало общего с медициной и связаны с ней только через посредничество психоанализа. Поэтому я не имею права подробно рассматривать их здесь. Но я не могу и полностью пренебречь ими, поскольку, с одной стороны, они необходимы для того, чтобы дать правильное представление о ценности и природе психоанализа, а с другой – я взял на себя задачу представить работу всей моей жизни. Начало большинства из этих приложений восходит к моей работе. Здесь и там я, вероятно, также сделал шаг в сторону, чтобы удовлетворить такой немедицинский интерес. Другие, не только врачи, но и специалисты, пошли по моим стопам и проникли далеко в соответствующие области. Поскольку, однако, в соответствии с моей программой, я ограничусь сообщением о своем собственном вкладе в применение психоанализа, я могу дать читателю лишь очень неадекватное представление о его масштабах и значении.

Вдохновением для меня послужил Эдипов комплекс, повсеместность которого я постепенно осознал. Если выбор, более того, создание жуткого материала всегда вызывали недоумение, то сокрушительный эффект его поэтического изображения и природа трагедии судьбы в целом объяснялись осознанием того, что здесь закономерность психологических событий была постигнута в ее полном аффективном значении. Судьба и прорицание были лишь материализацией внутренней необходимости; то, что герой согрешил без своего ведома и против своего намерения, понималось как верное выражение бессознательной природы его преступных стремлений. От понимания этой трагедии судьбы оставался лишь шаг до понимания трагедии характера Гамлета, которой восхищались в течение трехсот лет, не имея возможности указать ее смысл или угадать мотивы поэта. Странно, что этот невротик, созданный поэтом, потерпел неудачу из-за Эдипова комплекса, как и его многочисленные собратья в реальном мире, ведь перед Гамлетом стоит задача отомстить другому за два поступка, составляющих содержание эдипова стремления, при этом его собственное мрачное чувство вины позволяет парализовать его. Гамлет» был написан Шекспиром вскоре после смерти его отца. Мои предложения по анализу этой трагедии позже были тщательно проработаны Эрнестом Джонсом. Отто Ранк взял тот же пример в качестве отправной точки для своих исследований выбора материала драматическими поэтами. В своей большой книге о «мотиве инцеста» он смог показать, как часто поэты выбирают для изображения мотив Эдиповой ситуации, и проследить изменения, модификации и смягчения этого материала в мировой литературе.

Отсюда было очевидно начать анализ поэтического и художественного творчества в целом. Было признано, что царство фантазии – это «защита», которая создается во время болезненно ощущаемого перехода от принципа удовольствия к принципу реальности, чтобы дать возможность заменить удовлетворение влечений, без которых приходилось обходиться в реальной жизни. Как и невротик, художник уходил от неудовлетворительной реальности в этот фантастический мир, но, в отличие от невротика, он знал, как найти из него выход и вновь обрести твердую опору в реальности. Его творения, произведения искусства, были фантазийным удовлетворением бессознательных желаний, как и сны, с которыми их также объединяет характер компромисса, поскольку они тоже должны были избегать открытого конфликта с силами подавления. Но в отличие от асоциальных, нарциссических сновидческих постановок, они были рассчитаны на участие других людей и могли оживлять и удовлетворять те же бессознательные желания в них. Более того, они использовали перцептивное стремление к красоте формы в качестве «премии за соблазн». То, чего мог достичь психоанализ, – это построить конституцию художника и действующие в ней инстинктивные импульсы, то есть общечеловеческий аспект, из взаимосвязи жизненных впечатлений, случайных судеб и его произведений. Исходя из этого, я взял, например, Леонардо да Винчи в качестве предмета исследования, основанного на одном детском воспоминании, которым он поделился со мной и которое, по сути, призвано объяснить его картину «Святая Анна Третья». Затем мои друзья и студенты провели множество подобных анализов художников и их работ. Не было случая, чтобы аналитическое понимание, полученное таким образом, повредило удовольствию от произведения искусства. Однако неспециалист, который, возможно, ожидает от анализа слишком многого, должен признать, что он не проливает свет на две проблемы, которые, вероятно, интересуют его больше всего. Анализ ничего не может сказать ни о раскрытии художественного таланта, ни о средствах, с помощью которых работает художник, о художественной технике.

В небольшой новелле «Градива» В. Йенсена, которая сама по себе не представляет особой ценности, мне удалось доказать, что беллетризованные сны допускают те же толкования, что и реальные, то есть что в творчестве поэта действуют механизмы бессознательного, известные нам по работе со снами.

Моя книга о «Witz und seine Beziehung zum Unbewußten» («Шутки и их связь с бессознательным») – это прямой боковой скачок от «Traumdeutung». Единственный друг, который в то время интересовался моей работой, заметил мне, что мои толкования снов часто производят «смешное» впечатление. Чтобы прояснить это впечатление, я начал анализировать анекдоты и обнаружил, что суть шутки заключается в ее технических средствах, а они те же, что и в «работе со снами», то есть сгущение, смещение, представление противоположным, наименьшим и т. д. За этим последовал экономический анализ анекдотов. Затем последовал экономический анализ того, как достигается высокий уровень удовольствия, получаемый слушателем шутки. Ответ был таков: за счет кратковременной компенсации усилий по вытеснению после искушения премии за удовольствие (предвкушения).

Сам я более высоко ценю свой вклад в психологию религии, который начался в 1907 году с наблюдения удивительного сходства между компульсивным поведением и религиозными упражнениями (ритуалами). Еще не понимая глубинных связей, я описал невроз навязчивых состояний как искаженную частную религию, религию как, так сказать, универсальный невроз навязчивых состояний. Позднее, в 1912 году, я обратил внимание на далеко идущие аналогии между психическими продуктами невротиков и примитивов, которые Юнг указал. В четырех эссе, которые были обобщены в книге под названием «Тотем и табу», я утверждал, что примитивы испытывают еще более выраженное отвращение к инцесту, чем культурные люди, и что это породило особые защитные меры, исследовал связь между табуированными запретами, в форме которых появляются первые моральные ограничения, и эмоциональной амбивалентностью, а также раскрыл в примитивной мировой системе анимизма принцип переоценки реальности души, «всемогущества мысли», который также лежит в основе магии. Повсюду проводилось сравнение с обсессивно-компульсивным неврозом, и было показано, как много предпосылок первобытной психической жизни все еще сохраняется в этой странной привязанности. Но прежде всего меня привлек тотемизм, первая организационная система первобытных племен, в которой зачатки социального порядка сочетаются с рудиментарной религией и неумолимым господством нескольких табуированных запретов. Изначально «обожествляемым» существом здесь всегда является животное, на происхождение от которого претендует и клан. Различные признаки указывают на то, что все народы, даже самые высокопоставленные, когда-то проходили через эту стадию тотемизма.

Моим основным литературным источником для работы в этой области были известные труды Дж. Г. Фрэзера («Тотемизм и экзогамия», «Золотая ветвь»), кладезь ценных фактов и точек зрения. Но Фрейзер мало что сделал для прояснения проблем тотемизма; он несколько раз кардинально менял свои взгляды на этот предмет, а другие этнологи и доисторики, казалось, были столь же неопределенны, сколь и разобщены в этих вопросах. Моей отправной точкой стало поразительное согласие между двумя табу тотемизма – не убивать тотем и не использовать женщину из того же тотемного клана в сексуальных целях – и двумя содержаниями Эдипова комплекса – устранить отца и взять в жены мать. Это привело к искушению приравнять тотемное животное к отцу, как это явно делали первобытные люди, почитая его как предка клана. С психоаналитической стороны мне на помощь пришли два факта: удачное наблюдение Ференци за ребенком, позволившее говорить об инфантильном возвращении тотемизма, и анализ ранних детских фобий животных, который так часто показывал, что это животное было заменителем отца, на которого переносился страх перед отцом, основанный на Эдиповом комплексе. Не потребовалось много усилий, чтобы признать убийство отца ядром тотемизма и отправной точкой для формирования религии.

Недостающую часть добавило знание работы У. Робертсона Смита «Религия семитов» – этот гениальный человек, физик и библеист, представил так называемую тотемную трапезу как важнейшую часть тотемной религии. Раз в год священное тотемное животное торжественно убивали, съедали, а затем оплакивали при участии всех остальных членов племени. За трауром следовал большой пир. Если добавить к этому дарвиновское предположение о том, что люди изначально жили ордами, каждая из которых находилась под властью одного сильного, жестокого и ревнивого самца, то из всех этих компонентов вытекала гипотеза или, скорее, видение следующего хода событий: отец первоначальной орды забирал всех женщин себе как неограниченный деспот и убивал или прогонял сыновей, которые были опасными соперниками. Но однажды эти сыновья объединились, одолели, убили и поглотили его, который был их врагом, но и их идеалом. После этого поступка они не смогли завладеть его наследством, так как один стоял на пути другого. Под влиянием неудачи и раскаяния они научились ладить друг с другом, стали кланом братьев благодаря уставу тотемизма, который должен был предотвратить повторение подобного поступка, и полностью отказались от владения женщинами, ради которых они убили своего отца. Теперь они зависели от других женщин; так возникла экзогамия, которая была тесно связана с тотемизмом. Тотемная трапеза была памятью о чудовищном поступке, из которого возникло сознание вины человечества (первородный грех), с которым одновременно началась социальная организация, религия и моральные ограничения.

Независимо от того, можно ли считать такую возможность исторической или нет, формирование религии, таким образом, было положено на фундамент отцовского комплекса и построено на доминирующей в нем амбивалентности. После того как тотемное животное отказалось от заменителя отца, сам боязливый и ненавистный, почитаемый и завистливый первородный отец стал моделью Бога. Непокорность сына и его тоска по отцу боролись друг с другом во все новых и новых компромиссах, через которые, с одной стороны, искупался акт отцеубийства, а с другой – утверждалась его выгода.

Такой взгляд на религию бросает особенно яркий свет на психологическую основу христианства, в котором церемония трапезы за умершим до сих пор живет, слегка искажаясь, как причастие. Я хотел бы подчеркнуть, что этот последний агностицизм возник не у меня, а уже у Робертсона Смита и Фрейзера.

Т. Рейк и этнолог Г. Рохейм подхватили, продолжили, углубили или скорректировали идеи «Тотема и табу» в многочисленных заслуживающих внимания работах. Я сам неоднократно возвращался к ним впоследствии, в исследованиях «бессознательного чувства вины», которое также имеет столь большое значение среди мотивов невротических страданий, и в попытках теснее связать социальную психологию с психологией личности («Эго и ид» – «Психология масс и эго-анализ»). Я также использовал архаичное наследие первобытной орды человечества для объяснения способности к гипнозу.

Мой непосредственный вклад в другие области применения психоанализа, которые, тем не менее, заслуживают самого широкого интереса, невелик. Широкий путь ведет от фантазий отдельного невротика к фантастическим творениям масс и народов, как они раскрываются в мифах, легендах и сказках. Мифология стала полем деятельности Отто Ранка, интерпретация мифов, их отслеживание до известных бессознательных детских комплексов, замена астральных объяснений человеческой мотивацией во многих случаях были успехом его аналитических начинаний. Тема символизма также нашла множество практиков в моих кругах. Символизм заслужил большую враждебность психоанализа; некоторые слишком трезвые исследователи так и не смогли простить ему признание символизма, возникшего в результате толкования сновидений. Но анализ не виноват в открытии символизма; он был давно известен в других областях и играет там большую роль (фольклор, легенда, миф), чем в «языке сновидений».

Я лично не внес никакого вклада в применение анализа в педагогике, но вполне естественно, что аналитические исследования сексуальной жизни и умственного развития детей привлекли внимание педагогов и заставили их по-новому взглянуть на свои задачи. Неутомимым пионером этого направления в педагогике стал протестантский пастор 0. Пфистер в Цюрихе, который считал культивирование анализа совместимым с приверженностью к пусть и сублимированной религиозности; наряду с ним – доктор Хуг-Хелльмут и доктор С. Бернфелькль в Вене, а также многие другие. Использование анализа для профилактического воспитания здоровых детей и коррекции детей, которые еще не являются невротиками, но развитие которых заторможено, привело к важному практическому следствию. Больше невозможно оставить практику психоанализа для врачей и исключить из нее неспециалистов. Фактически врач, не прошедший специального обучения, несмотря на свой диплом, является непрофессионалом в анализе, и неврач также может выполнять задачу аналитического лечения неврозов при соответствующей подготовке и периодической помощи со стороны врача.

В результате одного из тех событий, успеху которых напрасно сопротивляться, само слово «психоанализ» стало двусмысленным. Изначально оно было названием конкретной терапевтической процедуры, а теперь стало названием науки, изучающей бессознательное. Эта наука редко может полностью решить проблему сама по себе, но, похоже, она призвана внести важный вклад в самые разные области знаний. Область применения психоанализа простирается так же далеко, как и психология, к которой он добавляет дополнение, имеющее огромное значение.

Таким образом, оглядываясь на фрагментарную работу моей жизни, я могу сказать, что я сделал много начинаний и высказал много предложений, которые в будущем станут чем-то. Я сам не могу знать, много это будет или мало.

Библиография

Я пройдусь по гистологическим и казуистическим работам моих студенческих и преподавательских дней. Более поздние публикации в виде книг перечислены в хронологическом порядке.

1884. Über Coca.

1891. Klinische Studie über die halbseitige Zerebrallähmung der Kinder (mit Dr. 0. Rie).

1891. Zur Auffassung der Aphasien.

1893. Zur Kenntnis der zerebralen Diplegien des Kindesalter.

1895. Studien über Hysterie (mit Jos. Breuer).

1897. Die infantile Zcrebrallähmung (Nothnagels Handbuch).

1900. Die Traumdeutung (7, Aufl. 1922).

1901. Der Traum (Löwenfelds Grenzfragen, 3. Aufl. 1922).

1901. Zur Psychopathologie des Alltagslebens (1904 zuerst als Buch erschienen, 10. Aufl. 1924).

1905. Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (5. Aufl. 1922).

1905. Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten (4. Aufl. 1925).

1907. Der Wahn und die Träume in W. Jensens Gradiva (3. Aufl. 1924).

1910. Über Psychoanalyse (Vorlesungen in Worcester Mass. (7. Aufl. 1924).

1910. Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci (3. Aufl. 1923).

1913. Totem und Tabu (3. Aufl. 1922).

1916/18. Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (4. Aufl. 1922).

1920. Jenseits des Lustprinzips (3. Aufl. 1923).

1921. Massenpsychologie und Ich-Analyse (2. Aufl. 1923).

1923. Das Ich und das Es.

Мои многочисленные эссе о психоанализе и его применении были опубликованы в виде книги в период с 1906 по 1922 год в пяти выпусках «Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre». Большинство из них были взяты из журналов, редактором которых я являюсь. (Internat. Zeitschrift für Psychoanalyse, Imago.)

В последние годы издательство Internat, psychoanalyt. Verlag в Вене предприняло полное издание моих трудов, из которых в настоящее время (i924) доступны пять томов. Полное испанское издание (Obras Completas), опубликованное Lopez Ballesteros, R. Castillo, Madrid, уже состоит из пяти томов. Большинство книг, перечисленных в этой библиографии, и многие трактаты стали доступны для негерманских читателей благодаря переводам (например, «Повседневная жизнь»: русский, английский, голландский, польский, венгерский, французский, испанский; «Лекции по введению»: американский, английский, голландский, французский, итальянский, испанский, русский).

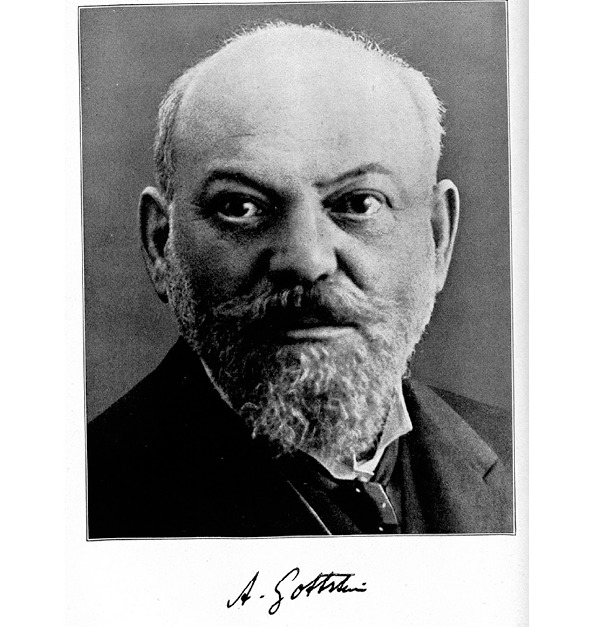

АДОЛЬФ ГОТТШТЕЙН

Общие сведения

С четырнадцати лет я хотел стать врачом. Сначала это было детское представление о профессии врача как о «благодетеле человечества». Позже я почувствовал, что ни одна наука не приблизит меня к таинственным загадкам жизни так, как медицина. Эта мысль заставила меня твердо придерживаться своего выбора, не имея ни особых профессиональных примеров для подражания, ни даже впечатлений о важности патологического. Я придерживался ее даже в период с 16 до 18 лет, когда, согласно моему развитию, логичнее было бы изучать математику или химию. Еще в начальной школе я поставил перед собой цель стать исследователем и преподавателем, а не практиком. Изначально речь шла только о биологии и физиологии, но потом я настолько увлекся внутренней медициной, что эта область вышла на первый план, когда я работал ассистентом. Но позже, когда я ждал пациентов в качестве молодого врача в частной практике, моя склонность к здравоохранению прорвалась наружу с большой силой. Это позволило мне вновь приобщиться к учению о нормальной жизни и получить более широкое представление о возможностях выздоровления. Вначале я не отказался от своей юношеской цели стать академическим преподавателем, но стремился к ней все слабее и слабее и в конце концов так и не достиг ее. С другой стороны, моя работа стала более разнообразной, особенно в связи с практической медициной, чем у, наверное, очень немногих врачей в наше время. Я начинал как ассистент в клинической больнице, а затем, помимо основной работы в качестве врача общей практики в крупном городе, занимался врачебной практикой для бедных и медицинской страховкой, был членом правления профессиональных ассоциаций и научных обществ, членом Медицинской ассоциации и медицинским писателем. В свободное время я годами работал в университетских институтах, а позже маленькая, примитивная домашняя лаборатория стала неадекватной заменой моей любви к экспериментам, которая существовала с юности, но в основном была несчастна из-за нехватки времени и выносливости. Вскоре запах белых мышей и гниющих культур в консультационном кабинете также не позволил продолжать; эпидемиологией и медицинской статистикой можно было заниматься и дома, по вечерам. Я часто читал лекции в профессиональных обществах и публичные учебные лекции, иногда выступал с докладами на научных конгрессах, но регулярной преподавательской деятельностью занялся только на седьмом десятке жизни в качестве постоянного лектора по социальной гигиене и медицинской статистике в Шарлоттенбургской академии социальной гигиены. Приглашение поступить на работу в магистрат Шарлоттенбурга застало меня врасплох поздно вечером в 1906 году, когда у меня было всего 48 часов на раздумья. Так я вступил в карьеру административного чиновника. Эта «работа городского врача», которую Мартиус и Хуеппе назвали тихой и скромной в своих эссе в этом сборнике, упомянув о нашем сотрудничестве, была самым прекрасным и успешным этапом моей жизни. Так же неожиданно, 5 марта 1919 года, мне было предложено взять на себя руководство прусской медицинской системой. В свои 60 с лишним лет я никогда бы не подумал претендовать на эту должность, особенно трудную в тогдашних условиях; раз мне ее предложили, без всяких партийно-политических обязательств, я решил согласиться, руководствуясь своим принципом не отказываться ни от какой возможности расширить свою деятельность и не уклоняться от ответственности. В связи с этим я стал заместителем члена рейхсрата и, как таковой, докладчиком по законодательству о здравоохранении в рейхе; как представитель правительства, я должен был передвигаться по скользкой почве парламентов. Около двух лет назад мне предложили войти в состав редакционной коллегии журнала «Клинише вохеншрифт» и редактировать разделы, посвященные здравоохранению и истории. Таким образом, сфера моей деятельности была определена внутренними инстинктами роста, но форма оценки определялась внешними воздействиями и резко контрастировала с личными желаниями, которые всегда были сосредоточены на научной работе в маленьком, тихом, прекрасно расположенном университетском городке. Тем не менее, не может быть и речи о реальном совпадении. Кстати, возможности, которые я упустил, так и не реализовались.

Родословная

Поскольку эта коллекция также может послужить материалом для составления научной диспозиции, я хотел бы вкратце упомянуть несколько фактов. О моем деде по отцовской линии ничего важного сообщить нельзя. Профессор из Бреслау Якоб Готтштейн, который одним из первых стал читать лекции по болезням уха, носа и горла, был лишь дальним родственником моего деда, но как семейный врач моих родителей он постоянно защищал и консультировал меня. Моя бабушка по отцовской линии происходила из богатой семьи, жившей во Вроцлаве на протяжении нескольких поколений, получила типичное для того времени женское интеллектуальное образование и передала своим детям любовь к поэзии и литературе; у потомков ее братьев и сестер можно заметить некоторые признаки социального и физического упадка. Отец моей матери, которому я очень многим обязан, Бер-Энд, происходил из небольшого поморского городка, был сначала купцом, затем управляющим бумажной фабрикой, рано вышел на пенсию и в основном изучал естественные науки. Почти все его братья и сестры добились престижных должностей; старший брат был очень известным в Берлине врачом, опубликовавшим множество книг и эссе, которые сегодня отнесли бы к категории социальной гигиены. Однажды ему предложили должность профессора в Эрлангене, от которой он отказался. С этим человеком я познакомился в Берлине, когда он был уже очень стар, и ценил его за знания, мудрость и сарказм. Моя бабушка по материнской линии происходила из многодетной семьи, необычайно долгоживущей и упорной в своем полезном деле; один из ее братьев был врачом, другой – инженером. Мой отец был третьим из семи братьев и сестер, среди которых особенно выделялись сестры с красивым, душевным характером и легкой склонностью к буйству. Моя мать была второй из шести братьев и сестер, все из которых, как и некоторые из их потомков, отдавали предпочтение реальной, технической ориентации. Ее старший брат был химиком, основал и управлял известными бумажными фабриками в имении Бисмарков в Варзине, занимал ведущие позиции в своей области и рано вышел на пенсию; он получил широкое научное образование и был тихим, но резко критичным и слегка ироничным ученым. Он умер в преклонном возрасте; я был очень близок с ним. Из трех его сыновей, которые в раннем возрасте переехали в Америку как промышленники, младший, получивший образование в немецком университете, считается светилом теоретической инженерии; однако свои научные работы он пишет только на английском языке. Таким образом, от своих предков я получил возможность унаследовать четыре совершенно разных наследия. От бабушки по отцовской линии я унаследовал эстетическое отношение с небольшой тенденцией к снижению; от деда по отцовской линии – средние ценности с тенденцией к социальному продвижению; от бабушки по материнской линии – ожидание долголетия и настойчивость; от деда по материнской линии – математические и научные склонности и тенденцию к критическому отношению. Последнее наследство стало доминирующей чертой во мне. В детстве у меня было очень живое воображение, с которым я боролся; то, что осталось от него до сих пор, – это способность быстро проводить мысленные ассоциации, не формулируя промежуточные этапы в словах, например, так же, как человек сразу выводит более легкое решение кажущегося сложным уравнения, в котором, конечно, можно легко ошибиться, если не проверить потом. Мое отношение к внешнему миру преимущественно визуальное.