Полная версия

Современная медицина в автопортретах. Том 4. С предисловием проф. д-р Л. Р. Гроте

Современная медицина в автопортретах. Том 4

С предисловием проф. д-р Л. Р. Гроте

Иллюстратор Валерий ИИ Kandinsky 3.0 Антонов

Переводчик Валерий Алексеевич Антонов

© Валерий ИИ Kandinsky 3.0 Антонов, иллюстрации, 2024

© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2024

ISBN 978-5-0062-7590-4 (т. 4)

ISBN 978-5-0062-7591-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие редактора

Этот четвертый том завершает первую серию наших автобиографий. Внешне это можно узнать по указателю имен, в котором обобщены все вышедшие на сегодняшний день тома.

Теперь, когда после философии и медицины мы охватили такие области, как право, экономика, искусство, образование и история, убедительно доказав жизнеспособность и необходимость нашей идеи, особенно в наше время, больше нет необходимости в дальнейшем объяснении или оправдании наших целей. Я могу с уверенностью позволить самоописаниям, доверенным мне в этом томе, следовать за предыдущими – они будут говорить сами за себя. Компетентные критики всегда не захотят и не смогут удержаться от аргументированного мнения по самой сложной проблеме нашего начинания – полноте и подбору авторов. Трудности, с которыми сталкивается организация работы в этом отношении, очень велики. Преодолеть их настолько, чтобы ни одно желание не осталось невыполненным, так же маловероятно, учитывая разнообразие нашей научной жизни, как и разнообразие критических мнений, которые будут неисчерпаемы в отношении такой картины времени, которую мы пытаемся дать на этих страницах.

Труды Фридриха Мартиуса, Юлиуса Розенбаха, Вильгельма Ру и Роберта Видерсгейма теперь ушли в историю. Этих первых авторов нашей коллекции уже нет в живых. Сейчас мой скорбный долг – вспомнить об опытных советах и энергичной поддержке, которые я получал от этих людей – моих заслуженных и незабвенных учителей – при планировании публикации этой работы. Их ценные и характерные материалы и впредь будут свидетельствовать о жизненной силе и плодотворности идей их создателей.

Дрезден-Вайссер Хирш, декабрь 1924 г.

L. Р. Гроте

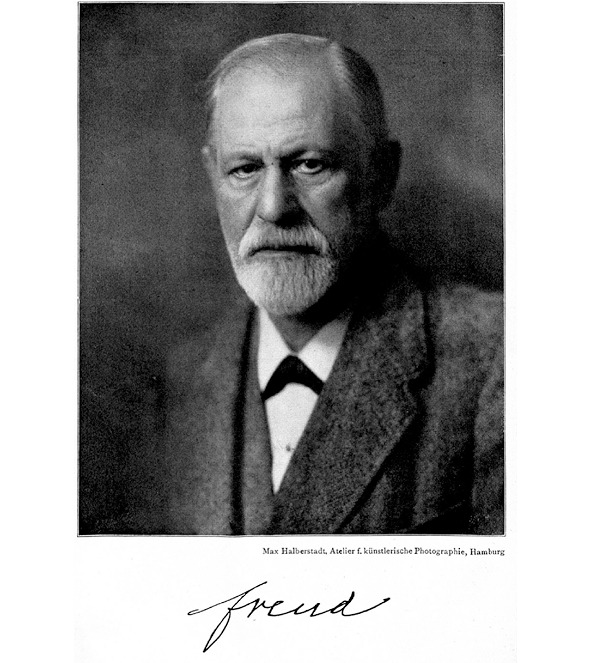

ЗИГМУНД ФРЕЙД

I.

Некоторые из авторов этого сборника «Самопрезентаций» предваряют свой вклад несколькими глубокомысленными замечаниями о своеобразии и трудности поставленной задачи. Думаю, я могу сказать, что моя задача намного сложнее, поскольку я уже неоднократно публиковал материалы, подобные тому, что требуется здесь, и из характера темы следует, что в них было больше разговоров о моей личной роли, чем обычно или кажется необходимым.

Впервые я рассказал о развитии и содержании психоанализа в 1909 году в пяти лекциях в Университете Кларка в Вустере, штат Массачусетс, куда я был вызван на празднование 20-летия основания этого учебного заведения.1 Лишь недавно я поддался искушению сделать вклад аналогичного содержания в американскую антологию, поскольку это издание «О начале XX века» признало важность психоанализа, уделив ему специальную главу.2 Между ними находится публикация «Об истории психоаналитического исследования» 19143, в которой, собственно, и содержится все то, что я должен был бы сообщить в данный момент. Поскольку я не должен вступать в противоречие с самим собой и не хочу повторять себя без изменений, я должен теперь попытаться найти новое равновесие между субъективным и объективным представлением, между биографическим и историческим интересом.

Я родился 6 мая 1856 года во Фрайберге в Моравии, небольшом городке на территории нынешней Чехословакии. Мои родители были евреями, и я и по сей день остаюсь евреем. Мне известно, что семья моего отца долгое время жила на Рейне (в Кельне), бежала на Восток из-за преследований евреев в XIV или XV веке и в течение XIX века эмигрировала обратно из Литвы через Галицию в немецкую Австрию. Когда мне было четыре года, я приехал в Вену, где прошел через все школы. В течение семи лет я был лучшим в классе в гимназии, занимал привилегированное положение и почти никогда не подвергался испытаниям. Хотя мы жили в очень стесненных условиях, отец требовал, чтобы при выборе профессии я следовал только своим наклонностям. Ни в те юношеские годы, ни позже я не чувствовал особого предпочтения к должности и работе врача. Скорее, мной двигало любопытство, связанное скорее с человеческими отношениями, чем с природными объектами, и я не признавал ценность наблюдения как основного средства его удовлетворения. Однако учение Дарвина, которое было актуально в то время, сильно привлекло меня, поскольку обещало необычайный прогресс в понимании мира, и я знаю, что именно изложение прекрасного эссе Гете «Природа» на популярной лекции незадолго до выпускных экзаменов заставило меня принять решение о поступлении на медицинский факультет.

Университет, в который я поступил в 1873 году, поначалу принес мне несколько ощутимых разочарований. Прежде всего, мне внушали, что я неполноценен и что я не принадлежу к народу, потому что я еврей. Я решительно отверг первое. Я никогда не понимал, почему я должен стыдиться своего происхождения, или, как стали говорить, расы. Я без особого сожаления отказался от национальной общности, в которой мне было отказано. Я считал, что и без такой классификации в рамках человечества должно быть место для жаждущего сотрудничества. Но важным последствием этих первых впечатлений от университета для меня стало то, что я так рано познакомился с участью быть в оппозиции и находиться под чарами «компактного большинства». Таким образом, была подготовлена определенная независимость суждений.

Кроме того, в первые годы учебы в университете мне пришлось узнать, что узость и ограниченность моих талантов не позволяли мне добиться успеха в нескольких учебных предметах, в которые я с юношеским усердием бросился. Так я научился понимать истинность наставлений Мефистофель:

Напрасно вы блуждаете в научных кругах, каждый учится только тому, чему может научиться.

В физиологической лаборатории Эрнста Брюкке я наконец обрел покой и полное удовлетворение, среди людей, которых я мог уважать и брать за образец для подражания. Брюкке поставил передо мной задачу по гистологии нервной системы, которую я смог решить к его удовлетворению и продолжить работу самостоятельно. Я проработал в этом институте с 1876 по 1882 год с небольшими перерывами и, как правило, считался назначенным на следующую вакансию ассистента, которая там появлялась. За исключением психиатрии, собственно медицинские предметы меня не привлекали. – не привлекали меня. Я был довольно небрежен в своем медицинском образовании и получил степень доктора медицины только в 1881 году, что было довольно поздно.

Переломный момент наступил в 1882 году, когда мой уважаемый учитель исправил великодушное безрассудство моего отца, настоятельно посоветовав мне отказаться от теоретической карьеры в связи с плохим финансовым положением. Я последовал его совету, покинул физиологическую лабораторию и поступил на работу в Главный госпиталь в качестве аспиранта. Через некоторое время меня повысили до среднего врача (интерна), и я служил в различных отделениях, в том числе более полугода у Мейнерта, чьи работы и личность очаровали меня еще в студенческие годы.

В каком-то смысле я остался верен тому направлению, которое выбрал вначале. Брюкке направил меня к спинному мозгу одной из низших рыб (Ammocoetes-Petromyzon) в качестве объекта исследования, теперь я перешел к центральной нервной системе человека, чьи сложные волокна, обнаруженные Флехсигом в результате неодновременного формирования медуллярных оболочек, в то время бросали яркий свет. Тот факт, что я изначально выбрал продолговатый мозг в качестве единственного объекта, также был продолжением моих начинаний. В отличие от рассеянного характера моих исследований в первые годы учебы в университете, теперь у меня появилась тенденция концентрировать свою работу исключительно на одном предмете или одной проблеме. Это стремление осталось со мной и впоследствии вызвало обвинения в односторонности.

В Институте анатомии мозга я теперь работал с таким же рвением, как и в Институте физиологии. За эти годы в больнице я подготовил небольшие работы о ходе волокон и происхождении ядер в продолговатом мозге, которые были отмечены Эдингером. Однажды Мейнерт, который открыл для меня лабораторию, даже когда я не работал у него, предложил мне навсегда обратиться к анатомии мозга и пообещал передать мне свои лекции, поскольку чувствовал себя слишком старым, чтобы работать с новыми методами. Я отказался, испугавшись масштабов задачи; к тому же я тогда догадывался, что этот блестящий человек отнюдь не благоволит ко мне.

С практической точки зрения анатомия мозга, конечно, не превосходила физиологию. Я учел материальные потребности, начав изучать нервные болезни. Этот специализированный предмет в Вене в то время преподавался мало, материал был разбросан по различным внутренним отделам, не было возможности для обучения, приходилось самому быть учителем. Даже Нотнагель, назначенный незадолго до этого на должность благодаря своей книге о локализации мозга, не выделял невропатологию из других областей внутренней медицины. Великое имя Шарко сияло вдали, поэтому я строил планы получить здесь должность лектора по невропатологии, а затем отправиться в Париж для дальнейшего обучения.

В последующие годы вторичной медицинской службы я опубликовал несколько казуистических наблюдений по органическим заболеваниям нервной системы. Постепенно я освоился в этой области; я смог локализовать очаг в продолговатом мозге так точно, что патологоанатому нечего было добавить; я был первым в Вене, кто отправил случай на вскрытие с диагнозом polyneuritis acuta. Репутация моих диагнозов, подтвержденных вскрытием, вызвала приток американских врачей, которым я читал курсы по пациентам моего отделения на своеобразном разговорном английском. Я ничего не понимал в неврозах. Когда однажды я представил слушателям невротика с постоянной головной болью как случай хронического крупозного менингита, все они отшатнулись от меня в обоснованном критическом бунте, и моей преждевременной преподавательской деятельности пришел конец. К моему извинению, это было время, когда даже крупные авторитеты в Вене диагностировали неврастению как опухоль мозга.

Весной 1885 года я был назначен преподавателем невропатологии на основании моих гистологических и клинических работ. Вскоре после этого, благодаря теплой поддержке Брюккеза, я получил большую стипендию для путешествий. Осенью того же года я отправился в Париж.

Я поступил на работу в Сальпетриер в качестве ученика, но поначалу не привлек к себе особого внимания как один из многочисленных попутчиков из-за границы. Однажды я услышал, как Шарко выразил сожаление, что о немецком переводчике его лекций ничего не слышно со времен войны. Он был бы признателен, если бы кто-нибудь взял на себя перевод на немецкий язык его «Новых лекций». Я предложил это в письменном виде; помню, что в письме была фраза о том, что я страдаю только афазией motrice, но не афазией sensorielle du frangais. Шарко принял меня, втянул в свой личный трафик, и с тех пор я имел полное право участвовать во всем, что происходило в клинике.

Сейчас, когда я пишу эти строки, я получаю из Франции многочисленные эссе и газетные статьи, свидетельствующие о яростном сопротивлении принятию психоанализа и зачастую содержащие самые неточные утверждения о моем отношении к французской школе. Я читаю, например, что использовал свое пребывание в Париже для ознакомления с учением П. Жане, а затем сбежал с ограблением. Поэтому я хотел бы прямо заявить, что имя Жане вообще не упоминалось во время моего пребывания в Сальпетриере.

Из всего, что я видел в работах Шарко, наибольшее впечатление на меня произвели его последние исследования в области истерии, некоторые из которых проводились на моих глазах. Так, доказательство подлинности и закономерности истерических явлений («In-troite et hic dii sunt»), частое возникновение истерии у мужчин, производство истерических параличей и контрактур путем гипнотического внушения, результат, что эти искусственные продукты проявляли те же характеры во всех деталях, что и спонтанные совпадения, часто вызываемые травмой. Некоторые демонстрации Шарко поначалу вызывали у меня, как и у других гостей, чувство неловкости и склонность к возражениям, которые мы пытались поддержать, апеллируя к одной из преобладающих теорий. Он всегда отвечал на такие возражения дружелюбно и терпеливо, но в то же время очень твердо; в одной из таких дискуссий прозвучало слово «Ca nempeche pas d’exister», которое осталось со мной навсегда.

Как мы знаем, не все, чему учил нас Шарко в те времена, осталось актуальным и сегодня. Некоторые вещи стали неопределенными, другие, очевидно, не выдержали испытания временем. Но и этого осталось достаточно, чтобы считаться непреходящим достоянием науки. Перед отъездом из Парижа я согласовал с хозяином план работы по сравнению истерического и органического параличей. Я хотел провести в жизнь предположение, что при истерии параличи и анестезии отдельных частей тела настолько различны, что соответствуют общему (не анатомическому) представлению о человеке. Он согласился с этим, но было легко заметить, что в принципе он не испытывал особого желания углубленно изучать психологию неврозов. В конце концов, он был выходцем из патологической анатомии.

Прежде чем вернуться в Вену, я провел несколько недель в Берлине, чтобы получить некоторые знания об общих заболеваниях детского возраста. Кассовиц в Вене, который руководил государственной педиатрической больницей, обещал организовать для меня там отделение детских нервных болезней. В Берлине я нашел дружеский прием и поддержку со стороны Ад. Багинского в Берлине. В течение следующих нескольких лет я опубликовал несколько крупных работ в Институте Кассовица, посвященных одностороннему и двустороннему церебральному параличу у детей. В результате Нотнагель впоследствии доверил мне обработку соответствующего материала в своем большом «Справочнике по общей и специальной терапии» в 1897 году.

Осенью 1886 года я устроился врачом в Вене и женился на девушке, которая ждала меня в далеком городе более четырех лет. Оглядываясь назад, я могу сказать, что это была вина моей невесты, если я не стал знаменитым в те первые годы. В 1884 году отдаленный, но глубокий интерес побудил меня попросить Мерка прислать мне тогда еще малоизвестный алкалоид кокаин и изучить его физиологические эффекты. В разгар этой работы передо мной открылась перспектива снова отправиться в путешествие к своей невесте, с которой я был разлучен два года. Я быстро завершил исследование кокаина и включил в свою публикацию предсказание о том, что вскоре появятся новые способы применения этого наркотика. Однако я предложил своему другу, офтальмологу Л. Кенигштейну, проверить, в какой степени анестезирующие свойства кокаина могут быть использованы в больном глазу. Вернувшись из отпуска, я обнаружил, что не он, а другой мой друг, Карл Коллер (сейчас он живет в Нью-Йорке), которому я также рассказал о кокаине, провел решающие эксперименты на глазах животных и продемонстрировал их на офтальмологическом конгрессе в Гейдельберге. Поэтому Коллер по праву считается первооткрывателем местной анестезии с помощью кокаина, которая стала так важна для малой хирургии; но я не считаю свое упущение в то время недостатком для моей невесты.

Теперь я возвращаюсь к своей работе в качестве невропатолога в Вене в 1886 году, где я должен был отчитаться перед «Обществом врачей» о том, что я увидел и узнал от Шарко. Однако меня приняли не очень хорошо. Авторитетные люди, такие как председатель, терапевт Бамбергер, объявили мои слова невероятными. Мейнерт призвал меня посетить случаи, подобные тому, что я описал в Вене, и представить их обществу. Я попытался это сделать, но врачи первичного звена, в чьем отделении я обнаружил подобные случаи, отказались разрешить мне наблюдать или заниматься ими. Один из них, старый хирург, прямо-таки разразился восклицанием: «Но, господин коллега, как вы можете говорить такую чушь! Истерия (sic!) – это название матки. Как мужчина может быть истериком?» Я тщетно доказывал, что мне нужно только решение по делу, а не утверждение моего диагноза. Наконец я нашел случай классической истерической бытовой анестезии у мужчины вне больницы, который продемонстрировал в «Обществе врачей». На этот раз они аплодировали мне, но больше не проявили ко мне никакого интереса. Впечатление, что великие авторитеты отвергли мои новинки, осталось непоколебимым; я оказался вынужден противостоять мужской истерии и внушению истерических параличей. Когда вскоре после этого лаборатория анатомии мозга была закрыта для меня и мне негде было читать лекции в течение целого семестра, я отошел от научной и клубной жизни. Я уже сто лет не посещал «Общество врачей».

Если вы хотели зарабатывать на жизнь лечением душевнобольных, то, очевидно, должны были уметь что-то делать для них. В моем терапевтическом арсенале было только два вида оружия – электротерапия и гипноз, потому что отправка в водолечебницу после одной консультации не была достаточным источником дохода. В электротерапии я опирался на руководство В. Эрба, в котором содержались подробные инструкции по лечению всех симптомов нервных расстройств. К сожалению, вскоре я узнал, что следование этим инструкциям никогда не помогает, что то, что я считал результатом точного наблюдения, оказалось причудливой конструкцией. Осознание того, что работа первого лица немецкой невропатологии имеет к реальности не больше отношения, чем «египетская» книга снов, продающаяся в наших популярных книжных магазинах, было болезненным, но помогло мне избавиться от наивной веры в авторитеты, от которой я еще не освободился. Поэтому я отодвинул в сторону электрические аппараты еще до того, как Мёбиус произнес спасительное слово о том, что успехи электролечения нервных пациентов – если они вообще имеют место – являются следствием медицинского внушения.

С гипнозом дело обстояло лучше. Еще студентом я присутствовал на публичном выступлении «магнетизера» Хансена и заметил, что одна из испытуемых смертельно побледнела, когда впала в каталептический ригид, и оставалась такой на протяжении всего состояния. Это прочно утвердило меня в убеждении подлинности гипнотических явлений. Вскоре это мнение нашло своего научного выразителя в Гейденхайне, но это не помешало профессорам психиатрии объявить гипноз чем-то головокружительным и, более того, опасным в течение долгого времени, и с презрением смотреть на гипнотизеров. В Париже я убедился, что гипноз безопасно используется как метод создания и отмены симптомов у пациентов. Затем до нас дошли новости о том, что в Нанси открылась школа, в которой в терапевтических целях широко и с большим успехом используется внушение, как с гипнозом, так и без него. Поэтому было вполне естественно, что в первые годы моей медицинской практики, помимо более случайных и несистематических психотерапевтических методов, гипнотическое внушение стало моим основным рабочим инструментом.

Это означало, что мне пришлось отказаться от лечения органических нервных расстройств, но это не имело большого значения. Ведь, с одной стороны, терапия этих состояний не сулила никаких приятных перспектив, а с другой – небольшое число страдающих ими людей исчезало в городской практике частного врача на фоне множества нервных пациентов, которые, к тому же, множились, перебегая от одного врача к другому без облегчения. В остальном, однако, работа с гипнозом была действительно соблазнительной. Впервые одолевало чувство бессилия, репутация чудотворца была очень лестной. Позже мне предстояло узнать о недостатках этой процедуры. Пока же я мог жаловаться только на два момента: во-первых, на то, что не удавалось загипнотизировать всех пациентов; во-вторых, на то, что не в моих силах было ввести человека в такой глубокий гипноз, как мне хотелось бы. С намерением усовершенствовать свою гипнотическую технику летом 1889 года я отправился в Нанси, где провел несколько недель. Я увидел, как трогательный старик Либо работает с бедными женщинами и детьми из рабочего класса, стал свидетелем поразительных экспериментов Бернгейма над пациентами его больницы и получил самые сильные впечатления о возможности мощных психических процессов, которые остаются скрытыми от человеческого сознания. Я уговорил одного из своих пациентов приехать в Нанси с целью обучения.

Это была благородная, блестяще одаренная истеричка, которую оставили мне, потому что не знали, что с ней делать. Я подарил ей гуманное существование с помощью гипнотического воздействия и смог снова и снова избавлять ее от страданий, связанных с ее состоянием. То, что через некоторое время у нее всегда случался рецидив, объяснялось моим тогдашним неведением, что ее гипноз никогда не достигал уровня сомнамбулизма с амнезией. Бернгейм пробовал с ней снова и снова, но ничего не добился. Он откровенно признался мне, что больших терапевтических успехов с помощью внушения он добился только в своей больничной практике, но не с частными пациентами. Я имел с ним много стимулирующих бесед и взял на себя труд перевести на немецкий язык две его работы о внушении и его лечебных эффектах.

В период с 1886 по 1891 год я практически не занимался научной работой и почти ничего не публиковал. Я был озабочен тем, чтобы найти свой путь в новой профессии и обеспечить свое материальное существование и существование моей быстро растущей семьи. В 1891 году появилась первая из работ о детском церебральном параличе, написанная в соавторстве с моим другом и ассистентом доктором Оскаром Рие. В том же году заказ от соавторов на руководство по медицине побудил меня обсудить учение об афазии, в котором в то время доминировала чисто локализующая точка зрения Вернике-Лихтгейма. Плодом этого начинания стала небольшая критическая и спекулятивная книга «Zur Auffassung der Aphasie». Однако теперь мне предстоит проследить, как получилось, что научные исследования вновь стали главным интересом моей жизни.

II.

Дополняя свой предыдущий рассказ, я должен сказать, что с самого начала я практиковал еще одно применение гипноза, помимо гипнотического внушения. Я использовал его для выяснения у пациента истории возникновения симптома, которую он часто не мог рассказать вообще или рассказывал очень плохо в бодрствующем состоянии. Эта процедура не только казалась более эффективной, чем простое внушение или запрет, но и удовлетворяла любопытство врача, который имел право знать что-то о происхождении явления, которое он пытался устранить с помощью монотонной процедуры внушения.

Но я пришел к этой другой процедуре следующим образом. Еще в лаборатории Брюкера я познакомился с доктором Йозефом Бройером, одним из самых уважаемых семейных врачей в Вене, который также имел научное прошлое, поскольку от него исходило несколько работ непреходящей ценности по физиологии дыхания и органу равновесия. Он был человеком выдающегося ума, старше меня на 14 лет; наши отношения вскоре стали более близкими, он стал моим другом и помощником в трудных жизненных ситуациях. Мы привыкли разделять все наши научные интересы. Конечно, в этих отношениях выигрывала я. Развитие психоанализа потом стоило мне его дружбы. Мне было нелегко заплатить эту цену, но это было неизбежно.

Еще до моего отъезда в Париж Брейер рассказал мне о случае истерии, который он лечил особым образом в 1880—1882 годах и в ходе которого ему удалось глубоко проникнуть в причины и смысл истерических симптомов. Это произошло в то время, когда работа Джанет все еще относилась к будущему. Он неоднократно зачитывал мне фрагменты истории болезни, из которых я вынес впечатление, что для понимания невроза здесь было сделано больше, чем когда-либо прежде. Я решил рассказать об этих открытиях Шарко, когда приеду в Париж, и так и сделал. Однако мастер не проявил никакого интереса к моим самым туманным намекам, так что я не стал возвращаться к этому вопросу и забросил его.

Вернувшись в Вену, я вновь обратил внимание на наблюдение Бройер и узнал о ней больше. Пациенткой была молодая девушка с необычным образованием и талантом, которая заболела, ухаживая за нежно любимым отцом. Когда Бройер взял ее под наблюдение, она представляла собой красочную картину паралича с контрактурами, запретами и состоянием душевного смятения. Случайное наблюдение дало врачу понять, что ее можно избавить от такого помутнения сознания, если побудить ее выразить словами аффективные фантазии, которые только что овладели ею. На основе этого опыта Брейер разработал метод лечения. Он погружал пациентку в глубокий гипноз и заставлял ее каждый раз рассказывать ему о том, что беспокоит ее мысли. После того как приступы депрессивного смятения были преодолены таким образом, он использовал тот же метод для устранения ее запретов и физических нарушений. В состоянии бодрствования девушка так же мало, как и другие инвалиды, знала, как возникли ее симптомы, и не находила связи между ними и какими-либо впечатлениями из своей жизни. В гипнозе она сразу же обнаружила ту связь, которую искала. Оказалось, что все ее симптомы были вызваны впечатляющими переживаниями во время ухода за больным отцом, то есть они были осмысленными и соответствовали остаткам или воспоминаниям об этих аффективных ситуациях. Обычно ей приходилось подавлять какую-то мысль или импульс у постели отца; вместо нее впоследствии появлялся симптом. Однако, как правило, симптом возникал не в результате единичной «травматической» сцены, а как результат совокупности множества подобных ситуаций. Если пациент галлюцинаторно вспоминал подобную ситуацию во время гипноза и впоследствии завершал подавленный эмоциональный акт со свободным развитием аффекта, симптом стирался и не появлялся вновь. Благодаря этой процедуре Бройеру удалось после долгого и кропотливого процесса избавить свою пациентку от всех симптомов.