полная версия

полная версияПолная версия

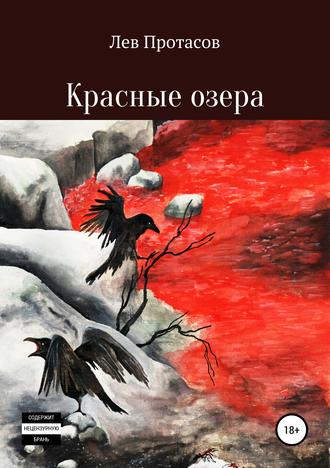

Красные озера

Пьянчугу, предлагавшего учинить поджог, отыскать нигде не удалось. Впрочем, через неделю он сам нашелся – всплыл в том месте, где река впадала в озеро, синий и раздутый, словно пузырь. По этому поводу приезжал областной следователь с нарядом полиции, что-то разбирали, что-то вынюхивали, даже Шалого повязали (да и как не повязать, коли он сидевший?). Впоследствии, правда, несколько человек подтвердили, что Бориска с момента собрания в амбаре вплоть до самого обнаружения утопленника пил, не просыхая, и из избы своей наружу не показывался, так что задержанного пришлось отпустить. Тело забрали в Вешненское, в специальный морг, пояснили, как и когда его следует забрать для похорон, но никто не забрал и не похоронил – местные почему-то не очень о нем горевали.

Не найдя, кого еще можно задержать, следователь в документах указал, что пострадавший утонул сам, и уехал несолоно хлебавши. Правда, на утопленнике дощечка болталась, раскисшая от воды, вся в тине, с надписью, выцарапанной по дереву кривыми буквами: «Вредитель», но дощечку решили к делу не приобщать совсем – так, пьяный человек баловался да накарябал сдуру, да на шею себе повесил и случайно в озере утоп. С пьяного и не такое станется.

Глава семнадцатая. Осень

После отъезда полиции в селении довольно долго обсуждали смерть несчастного пьянчужки. Устраивая семейный ужин или лениво прохаживаясь по соседским домам, жители гадали, кто же все-таки мог его убить. Одни настаивали, что это Бориска Шалый – делал вид, будто пьет, не просыхая, чтобы обвинения избежать, а сам выбрался незаметно из своей покореженной избы да поквитался с товарищем за какие-нибудь пьяные обиды; а если и не Шалый, так наверняка кто-то из его соратников – ходит ведь с ним один, рябой да угрюмый, такому убить ничего не стоит. Другие сваливали вину на рабочих – мужичонка, мол, пошел с ними скандалить да получил по заслугам: тюкнули его по дурной голове, табличку к шее прицепили для отвода глаз и в озеро бросили. Хотя табличка многих смущала, все же надпись явно указывала на то, что беднягу вроде как за поджог наказали. Выходило, что преступление мог совершить и не Бориска, и даже не рабочие (оно им вообще зачем?), а кто-то из своих, тех, кого в деревне уважали и ни за что бы не выдали. Мало ли, разозлился человек да от злости случайно вредителя прибил, потом испугался и тело в воду скинул, чтоб не нашли – тот же Радлов, например, мог силищу свою неуемную не рассчитать. Впрочем, мысль о том, что приходится жить бок о бок с убийцей, никого не волновала – мужичонка-то дрянной был, поступком своим обрек деревню на многие беды, так что втайне ему каждый успел смерти пожелать, пока тело не всплыло. Да и когда всплыло, никто о нем слова доброго не сказал – не принято, конечно, плохо говорить о покойниках, но тут люди особо не сдерживались.

Также обсуждали и областного следователя – в основном потешались, как он из-за очевидного нежелания работать дощечку с надписью обратно в озеро бросил да сделал вид, будто ее вовсе не существовало. Прозвали следователя «грозой деревяшек», даже по соседним деревням растрезвонили про этот случай, но вскоре все утихло – историю перетерли языками до такой степени, что она сделалась пресной.

Незрелый картофель, который раньше срока выкопали с пепелища, кучей сложили в амбаре да накрыли сверху брезентом, чтобы влага не просочилась – зеленые клубни очень уж легко гниют, им влага губительна. Затем скосили всю траву, какую сумели найти, и сделали еще три стога сена – сено хоть и никакое, а на худой конец коров можно и им накормить, авось, не подохнут.

Пшеница сохранилась только на участке Радлова – порченая, блеклая, местами сильно обглоданная насекомыми, местами вовсе пустоцветная, но все же вполне пригодная на корм скоту. Поразмыслив немного и произведя кое-какие расчеты, Петр треть зерна отдал на общие нужды – получилось без малого три мешка. Их тоже отнесли в амбар, хотя особенной признательности никто не выразил – большинство жителей приняли пожертвование прохладно, словно оно и так им полагалось, некоторые и вовсе обозлились, мол, такой весь из себя богач, счет в банке имеет где-то в Городе, самый хороший дом себе приобрел, а зерна всего лишь треть отсыпал. Петр на подобные возгласы внимания не обращал – делился он для успокоения совести, а не ради всеобщего обожания, причем делился так, чтобы самому затруднений не испытывать.

Август выдался дождливым, потому оставшуюся картошку собирали, стоя по колено в грязи и воде. Трудиться приходилось с раннего утра и до самой ночи, так что у Луки скопилось множество срочных заказов – в промокшей обуви целый день в поле не простоишь, можно и простуду подхватить. Всю мастерскую местного обувщика завалили рабочими берцами из свиной кожи да сапогами с высоким голенищем – где-то подметки болтались, где-то подошвы промокали. Чинил он на сей раз бесплатно, из жалости к односельчанам – все ведь на бесполезный протравитель потратились, а зима ожидалась тяжелая, деньги могут понадобиться, чтобы еды купить, и так некоторые семьи едва концы с концами сводят.

Впрочем, за свою добродетель Лука получил определенную выгоду: Андрей из благодарности вызвался каждое утро отвозить его сына в реабилитационный центр и вечером забирать обратно, дабы тот не сидел безвылазно среди полубезумных стариков. Память у Ильи от занятий в центре, увы, нисколько не улучшилась, зато говорить он начал гораздо более внятно и осмысленно.

К началу осени задняя часть амбара заполнилась скудными запасами, а дожди зарядили еще сильнее, чем в августе – все селение от них насквозь вымокло, в нескольких домах даже фундамент от сырости подгнил.

В сентябре провожали Ирину, которая решилась наконец перебраться в Город к своему неназванному жениху. Злые языки вообще распускали слухи, что никакого жениха нет, раз он ни разу не появлялся на виду у деревенских, однако женщина уезжала радостная, преисполненная всяческих надежд на благополучное будущее и обещала забрать к себе мать и обеих сестер – значит, точно знала, что сможет в столице обустроиться, а без удачного замужества это практически невозможно. Провожали ее скромно, без пышного застолья, но поздравляли все – и злые языки, хотя сквозь зубы, да поздравляли (Инна Колотова, к примеру, желала счастья таким ледяным тоном, будто под счастьем у нее смерть подразумевалась). Правда, Шалый сестру отпускать не хотел и перед самым отправление поезда попытался учинить погром, но его свои же собутыльники усмирили, так что обошлось без происшествий.

Между тем продолжалось строительство завода. Еще во время сбора урожая в поселок пригнали новую строительную технику и несколько грузовиков с необходимыми материалами: бетонными блоками, листовым металлом для обшивки и массивными округлыми секциями для возведения дымовых труб. Чуть позже грузовым поездом доставили производственные механизмы: светло-серые стальные сгустители, представляющие собой широкие, сужающиеся книзу конусы выше человеческого роста, винтовой сепаратор, будто собранный из множества гигантских буров разного размера, флотационную машину1 в виде скошенного параллелепипеда необъятных размеров, выкрашенного в рыжий и серый цвета, и еще кучу разнообразного вспомогательного оборудования.

С появлением новой техники работы ускорились – жуткие машины одну за другой возводили стены, перелопачивали землю, вдалбливали в нее каменные столбы и пики, устанавливали уродливые станки, так что уже к концу октября на берегу озера выросло огромное причудливое здание – Шонкарский медеплавильный завод имени Мелехина. Кто такой этот Мелехин, никто толком не знал, но в газетах предприятие иначе и не называли – так, по крайней мере, всем Радлов рассказывал.

Туловище завода было темно-серым, весь его первый ярус обтянули какими-то трубками и шлангами – выглядело это так, словно в сердцевину старой горы сбросили угловатого исполина, стреножили его и, чтобы не сбежал, снизу обвязали веригами. Оконца виднелись только на уровне второго этажа, узенькие и мутные, как подслеповатые глазки.

Из крыши здания произрастали три дымовые трубы кирпичного цвета. Оголовье у всех труб было непроглядно-черным, будто на их верхушки натянули похоронные платки. Вокруг завода всюду топорщились крошечные оранжевые будки, обтянутые крашеным гофрометаллом. По земле до самого месторождения, огибая радловский дом, тянулись колеи для вагонеток и ветвистые, спутанные между собой вертикальные трубы, как панцирем покрытые плетеной медной сеткой. Территорию обнесли бетонным забором с колючей проволокой сверху – правда, проволока эта почти сразу в некоторых местах провисла и ночами болталась на ветру, производя скрипучие, пугающие звуки.

Сразу после завершения стройки рабочие, которые были на ней заняты, бесследно исчезли – вроде бы разъехались, вот только никто не видел ни того, как они собирали вещи, ни того, как садились на поезд, да и поезда в день их исчезновения по расписанию не было. Тенями сновали они по дну котлована, тенями же и растворились, когда в них пропала надобность. В рабочем поселке остались только горнодобытчики, извлекающие руду из карьера, и их семьи. Вялый быт, налаженный среди бараков, после уменьшения количества тамошних жителей нисколько не изменился – как прежде, между неказистыми времянками бегали угрюмые, плохо одетые дети с бессмысленными лицами, расхаживали неприбранные женщины, к которым по вечерам присоединялись их отдыхающие после трудовой смены подвыпившие мужья, и жизнь текла своим чередом, серая жизнь людей, не приросших ни к какой почве…

В ноябре ударили морозы – река встала, озеро мгновенно покрылось толстой ледяной коркой, хлипкие деревца сморщились и покрылись белыми слезинками инея. А в первых числах холодного и заснеженного декабря из заводских труб повалил угольно-черный, плотный, зловонный дым. Он застилал собою тусклое зимнее солнце, смешивался со снегом, делая его грязно-серым, и превращал небо над селением в какую-то мутную, снежно-пепельную кутерьму.

Глава восемнадцатая. Мор

1.

Двадцатого декабря дед Матвей проснулся довольно рано – за окном стояла беспросветная зимняя тьма. Пошарив рукой по столу, придвинутому к койке, он отыскал лампу и включил ее – прозвучал натуженный щелчок, лампа медленно, с едва слышным треском разгорелась. Свет вырвал из сгустившегося в комнате сумрака участок окна, покрытый затейливыми морозными узорами, потрескавшийся потолок в желтых разводах (от влаги, которая летом накапала с чердака и, испарившись, оставила свой отпечаток) и стену, плотно завешенную допотопным, запыленным ковром. Вообще стены в доме были бревенчатые и изнутри ничем не обшитые, так что в стыках бревен беспрепятственно селилась плесень и вязали свои липкие полотна мелкие паучки. Паучков старик никогда не трогал – к несчастью ли их давить или к дождю, неважно, и так и так ведь худо.

Проморгавшись и прогнав остатки сна, Матвей потянулся всем телом, размял отекшие руки и ноги, ощутил ноющую боль в колене и понял, что еще жив. Каждое утро думал он о том, что еще жив, и неизменно этой мысли радовался. «Старость все же, – рассуждал Матвей. – Грех не радоваться, коли жив».

Затем он поднялся на ноги, нехотя проглотил две картошины, оставшиеся от вчерашнего ужина, оделся и спустился в погреб. Погреб был тесный, ветхий и неприбранный – в дальнем углу с месяц уже валялась дохлая крыса, вся в инее, с заледеневшими глазками; в теплое время она подъедала хлеб и деревянные ножки, на которых были установлены полочки, а с наступлением холодов умерла. Убрать ее как-то руки не доходили – тельце не разлагается, может и до весны пролежать. Содержимое полок Матвею пришлось проверять на ощупь – здесь все было понатыкано одно на другое, старик из-за сильной дальнозоркости в столь малом помещении разглядеть ничего почти не мог. Он наткнулся на две пустые банки и еще третью, в которой лежало что-то заплесневелое и потому непригодное. «Ага», – озадаченно протянул старик, потоптался немного на месте, потом шагнул в сторону дальнего угла, чуть не наступив на несчастную крысу, залез рукой в щель между стеллажом и стенкой, вытащил оттуда пачку мелких купюр и пересчитал – вышло что-то около полутора тысяч. Прикинув, что пенсии ждать еще неделю, дед с удрученным видом вернулся в комнатку и сел у окна для того, чтобы встретить зарю – это было его обычным развлечением.

Когда ночную мглу прорезали первые лучи солнца, он взял небольшое ведерко и отправился в амбар. В деревне так сложилось, что из общих запасов любой житель мог брать столько, сколько нужно – урожай в прошлые годы собирали гораздо больше, и всем хватало. Теперь же каждый тянул одеяло на себя, потому амбар оскудевал с ужасающей скоростью.

На улице мело, ветер поднимал с земли колючие вихри, заставлял их пускаться в круговой пляс, а потом с силой разбрасывал по сторонам, наметая таким образом целые снежные гребни. Матвей вжал голову в плечи и попытался ускорить шаг, но не сумел – хромота не позволила.

У западной расщелины он засмотрелся на неровную гряду отвалов пустой породы – всего их было три, один вырос еще в конце мая, а два других вздыбились за последний месяц. Поначалу склоны их были словно сажей покрыты – черные с каким-то смолянистым блеском. Чуть позже отвалы занесло снегом, вот только белыми они не стали – снег, выпавший на отработанную породу, тут же побурел, а дня через три вовсе растаял, превратившись в неприятно пахнущую кашицу. Во время следующего снегопада история повторилась, и теперь все три громады стояли бурые и мокрые, с темными залысинами на вершинах.

Из труб завода валил дым, будто от лесного пожарища, в воздухе расплывалось серое марево, источающее кислый, удушливый запах – не слишком, впрочем, сильный, так что если не принюхиваться, особых неудобств местным жителям от него не было.

На подходе к амбару Матвей встретил Шалого вместе с его рябым товарищем. Они тащили по снегу джутовый мешок, наполовину заполненный картошкой – килограмм на тридцать, наверное, набрали.

– А вы чего это? – недовольно спросил Матвей. – В августе-то не работали совсем!

– И что нам теперь, с голоду помирать? – огрызнулся Шалый.

– Синьку-то находите где-то, и еду б нашли.

– Дед, не мешай, а! – с явной угрозой в голосе сказал Бориска, потом бросил свой край ноши и толкнул старика в плечо – не сильно, больше чтоб напугать, но тот все равно от неожиданности уронил ведро да сел в сугроб. Шалый вроде как замешкался, поскольку не рассчитывал никого свалить с ног, но тут же напустил на себя грозный вид и добавил: – В следующий раз в озере всплывешь!

Матвей громко расхохотался и, давясь смехом, произнес:

– Во дурак! В озере-то лед толщиной в полметра, как топить будете? Али до весны пощадите?

Тогда свой край мешка бросил и рябой – подскочил к съежившемуся от холода старику со сжатыми кулаками, оскалился на него и хрипло, по-змеиному прошипел, будто ему злоба голосовые связки сдавила:

– Ты че, старый хер, бесстрашный?

Матвей прекратил смеяться, осмотрел обидчика с ног до головы и спокойно ответил:

– Старый же, потому и бесстрашный.

Рябой замахнулся для удара, но Бориска резко потянул его за рукав, указывая на мешок. Не говоря ни слова, они схватились за завязанную горловину и потащили свою ношу прочь.

Матвей вылез из сугроба, отряхнулся, открыл амбарные ворота и вошел внутрь. Воздух в помещении стоял холодный, но не такой колючий, как на улице, и старик освободил горло от одежды. В амбаре царила страшная, угрюмая пустота, словно все его содержимое выели какие-то неведомые паразиты: радловская пшеница закончилась, сена стоял лишь один посеревший от мороза стог; картошки, собранной в августе, осталось два мешка, оба развязанные и уже начатые. Почти нетронутой была только куча зеленой картошки под отрезом брезента – никому не хотелось брать незрелое, а если и брали, так переваривали в труху, чтобы не отравиться. Матвей стянул с нее брезент и принялся набирать зеленые клубни – он по старости вкус ощущал плохо, и еду в себя заталкивал по необходимости, а не из-за желания, потому рассудил, что запросто обойдется и переваренной, молодым больше достанется.

Верхний слой картошки задубел от мороза, старик отбросил несколько совсем уж никудышных клубней, залез в сердцевину кучи и вдруг наткнулся на что-то противоестественно теплое и мягкое. Тут же вытащил руку и увидел на своих пальцах толстый слой липкой, сгнившей до черноты трухи. «Беда», – подумал дед Матвей и в беспамятстве стал разгребать необъятную кучу, пока наконец полностью не разворотил ее внутренности и не подтвердил свои опасения – там, под отвердевшим слоем, принявшим на себя весь удар холодов, сохранялись тепло и влага, предоставляя все условия для размножения бактерий, которые со временем перемололи весь урожай с пепелища в бесформенную вязкую массу.

Протерев руки первой попавшейся тряпкой, старик подумал немного, прохаживаясь по амбару взад-вперед, и направился к Радлову – без этой прогнившей груды зеленого картофеля не перезимовать никак, авось, Петр поможет. Конечно, в селении у каждого имелся свой участок и свои запасы в погребах, да только они тоже оскудевали, кто-то уже и скотину резать начал – Матвей краем уха слышал, что в семье уехавшей Ирины недавно корову прирезали, хотя корова та была молочной породы и держали ее вовсе не на убой. Мать с сестрами почему-то уверили себя, что Ира им из Города помощь будет присылать, и к зиме подготовились не слишком основательно. Но Ира ничего не присылала и не звонила (столбы с протянутой по ним линией в деревне были, хоть и покосившиеся, так что в паре домов даже телефонный аппарат стоял), вот и пришлось в спешке заготавливать мясо.

Радлов встретил гостя с хмурым видом – не потому, что вообще не любил, когда к нему приходили деревенские, а просто бессонница вымотала его окончательно, доведя до того беспросветного состояния, когда начинаешь сон с явью путать.

– Это ты, Матвей, – сказал он с непонятной грустью в голосе, словно кого другого ждал. – Проходи на кухню сразу, в комнатах… в общем… беспорядок там.

Старик послушно пролез под лестницей, вошел в тесную кухоньку, заставленную посудой, и сел за стол, на самый краешек табурета. Напротив него оказалось оконце, прорубленное почти у пола – дед сидел, бессмысленно разглядывал заснеженную землю сквозь запотевшее стекло и в какой-то момент поймал себя на мысли, что с таким оконцем помещение похоже на гроб.

– Странно вы окно-то поставили, – заметил он, как только хозяин уселся рядом. – Чего низко так?

– Там раньше хотели что-то вроде холодильника прорубить, ну знаешь, чтоб в погреб не бегать каждый раз. А потом плюнули да окно сделали, чтоб хоть как-то свет шел. Это проще было, чем стену ломать.

– И то верно, – протянул Матвей, потом тяжело вздохнул и хотел озвучить свою просьбу, но вдруг вспомнил утренние свои злоключения: – Я, представляешь, в амбар ходил, глядь, а там Шалый с собутыльником своим оставшимся картошку тащат. И много так, в мешок-то, поди, килограмм пятьдесят сложить можно, а у них полмешка, ага. Не работали ведь, паразиты!

– Сходить бы да отобрать, – произнес Радлов с такой невозможной усталостью, что было ясно – сам он никуда не пойдет, сил нет. – Они же, суки, на продажу тащат, не себе. Еда им ни к чему – водкой сыты. Хотя, конечно, ту парашу, что им в Вешненском продают, и водкой не назовешь. Так, дешевое пойло… и как только не подохли еще от него.

– Я и не знал, что на продажу, – сказал старик озадаченно. – Это совсем никуда не годится…

– Да ведь каждый год таскают. Никому ж дела не было. У нас как? Когда амбар до краев забит, у нас у всех добрая душа сразу – берите, мол, не жалко, хоть пропойцы, хоть кто!

– Замок бы повесить, – задумчиво сказал Матвей, потом вдруг запаниковал, начал безотчетно шарить руками по своей одежде и воскликнул: – Ох, ты ж! Ведро-то я там оставил. Ну, память с годами стала – ни черта не упомню!

– Не переживай. Вряд ли его кто утащит.

Старик издал короткий смешок, улыбнулся и заявил с какой-то неуместной гордостью:

– Наши-то? Наши все утащат, что плохо лежит! Слушай, Петр, я думал.., – Матвей вдруг оробел и не договорил.

– Ну? – требовательно, повысив голос, спросил Радлов.

– Думал помощи у тебя попросить. Для поселка, ужо ведь зерно твое кончилось. И не одно зерно – картофель, на черный день отложенный, подчистую сгнил.

– И что же я должен предоставить, для поселка-то? – поинтересовался Петр язвительно. – Зерно все мое. Свиней я чем кормить стану? Они, знаешь, святой дух у меня не переваривают как-то.

– Ты обиду, что ль, затаил какую? – догадался Матвей.

– И обиду тоже. По осени-то все на меня обозлились! Я, видите ли, жадный, не все свои запасы на общее благо отдал! И с заводом тоже! Вот как дым повалил из труб, так на меня все коситься и начали, будто я виноват. А как же я могу быть виноват, коли завод давным-давно мне не принадлежит?

– Ведь не все так в селении думают. Да и чего злобу-то на людей таить?

– Да и не в одной злобе дело, Матвей. Я вот сейчас зерно отдам – и что? И ага, как ты любишь говорить!

– Чего… ага? – не понял старик.

– А вот смотри, чего. У меня в этом году и свиней, и корма для них мало получилось. Да только выяснилось, что неурожай-то везде был – то ли наши птички всю округу спасали, то ли просто лето неудачное вышло. Так я теперь каждую свинку могу втридорога продать, уже вон часть на прошлой неделе продал, на окраине Города рынок есть хороший.

– Втридорога? – Матвей уставился на хозяина дома осуждающим и одновременно удивленным взглядом. – Сам говоришь, голод везде. Разве можно на людском горе зарабатывать?

– А ты меня не осуждай! Для своих – всегда пожалуйста! Я и по осени бесплатно помог. А это – чужие люди, мне с ними под одной крышей не жить, и интерес у меня к ним только денежный. Поголовье-то нынче маленькое, так мне главное, чтобы убытков не было никаких, – Петр остановился, перевел дух и продолжил спокойнее: – И вот отдаю я зерно в поселок. Чем мне свиней кормить? Или мне тех, которые весу не набрали, прямо сейчас за бесценок отдать? Нет, Матвей, так дела не делаются.

– Сам ведь сказал, для своих, мол, всегда пожалуйста, – заметил старик. – А помочь отказываешься.

– Они мне не свои больше. Не ровен час, припрутся из-за завода весь мой дом по кирпичикам разбирать, – Радлов на мгновение сделался мрачным, как туча, потом лицо его постепенно просветлело, и он миролюбиво добавил: – Тебе вот запросто могу помочь.

– У меня ж ни коровы, ничего…

– И мяса, и картошки дам, не переживай! В погребе сало лежит, засол хороший, крепкий. Часть поросенка замороженная, там и кости на суп, и потушить есть что. Новый год ведь скоро, хоть отметишь по-человечески. Недавно Лука приходил, я и ему целый мешок припасов отдал. А этим.., – лицо Петра скривилось то ли от брезгливости, то ли от гнева, то ли разом и от того, и от другого, и он закончил почти криком: – …ни черта не дам!

– Разве Лука тоже бедствует? У него вроде как деньги отложены…

– А на что же он жил, пока всем в деревне обувь чинил бесплатно? И еще сына возил на реабилитацию, тоже ведь платить надо было. Ну Илья хоть говорить стал вразумительно, и то хорошо. Но деньги, я думаю, Лука извел все.

– Зайду к нему, пожалуй, на днях, проведаю, – тут Матвей обернулся в сторону выхода с кухни и спросил: – Слушай, а жена твоя где? Чего-то не вышла к нам…

– Тома у матери своей. Уговорила ее наконец дом прибрать, а то Инка нас не пускает обычно, все визжит, будто мы ее выселить хотим.

– Ну, старость – дело такое, ага, – произнес Матвей с нотками грусти. – Я вот доволен, что сам пока в трезвом уме живу. А дальше поглядим, как сложится, никто ведь не застрахован.

– Да просто вредная старуха, даже не оправдывай! Вон чего летом в амбаре устроила! Помнишь?

– Помню, конечно. Скандал небольшой вышел, – старик растерянно улыбнулся, не зная, что еще сказать. – Раз уж я зашел… ты же на заводе управляющим значишься?

Радлов отчего-то побледнел, склонился ближе к собеседнику и хотел ответить утвердительно, но не смог – губы его разомкнулись, кончик сухого языка оттолкнулся с силой от верхнего ряда крупных зубов, изъеденных зубным камнем, но никакой звук не родился, только воздух вышел. Тогда он просто кивнул головой и, громко кашлянув, прочистил горло.

– А чего там, на заводе, происходит? – продолжал старик, не замечая странной реакции Петра. – Дым, я гляжу, валит…

– Ничего особенного, – начал объяснять Радлов сдавленным голосом. – Медь из руды извлекают.

– Сложный, поди, процесс. Ты-то сам там чем занимаешься?

– Да больше отчеты пишу, когда уведомления из Города приходят, дирекция-то так и не появилась. А на самом заводе.., – Петр замер. Некоторое время он смотрел на своего гостя, не мигая, словно от страха оцепенел и пошевелиться не мог, потом обмяк и на одном выдохе закончил, проглотив все паузы между словами: – На самом заводе механизмы проверяю, чтобы работали исправно.