Полная версия

Риза Господня

Взглянув на Ахмеда, Урусамбек небрежно, будто без всякой заинтересованности, но громко, чтоб его было слышно в соседней комнате, произнес:

– Ну, что ж, пригласи купца!

Ахмед, не разворачиваясь, медленно, попятился назад и ловко скрылся за дверью, аккуратно ее за собой закрыв. Через несколько секунд Урусамбек услышал шепот в соседней комнате. Ахмед, видимо, наставлял гостя как себя вести с послом. Еще через некоторое время послышался скрип половиц, дверь в комнату открылась, и в нее, слегка пригнувшись, вошел мужчина среднего роста, на вид лет сорока, одетый в коричневый кафтан, а за ним учтиво, почти касаясь животом пола, вкатился Ахмед.

– Доброй ночи, Великий посол, – чуть кивнув головой, обратился к Урусамбеку тверской купец. – Спасибо Ахмеду, что помог в трудную минуту. Я его должник, – и откашлявшись, чтобы не отвечать на вопрос из чьих он будет, громко представился, – Тимофей я, Прохоров сын. Купцы мы тверские, здесь в Москве еще два брата моих торгуют. Я – рожью с государева разрешения, они – рыбой, – и так же непринужденно, как и начал разговор, спросил внимательно наблюдавшего за ним посла: – Что про казачка-то хотели узнать?

Урусамбек некоторое время молчал. Видно было, что он не без любопытства осматривает гостя. Купец, пользуясь паузой, добавил:

– От себя скажу, Ванька Кривцов – воин славный, зря его схватили. Навет, как водится, всему виной.

– На то воля властей – вину искать, – спокойно произнес посол. – Видишь ли, в дороге он мне сильно помог. Обещал отблагодарить я его, да вот не успел.

Урусамбек заметил, что купец удивился его словам.

– Да чего ж ему еще надо! – пробурчал Прохоров. – Он и так тебе за свою свободу по гроб жизни должен быть благодарен, а ты ему еще и награду. Свобода-то получается с наделочками!

Услышав последнее слово, Урусамбек громко рассмеялся. Только здесь, у русских, он познакомился со странным обычаем накладывать еду до краев, а то и через край, а также просить добавки. Ему, однако, казалось, что гостеприимство и хлебосольство не имеют к такому обычаю никакого отношения. Продолжая улыбаться, он сказал:

– Не получается по-твоему, купец Прохоров. Свободу-то я ему купил, да не отпустил сразу, договорился с ним, что отработает свое освобождение от плена. А теперь значит, из-за меня он свободу снова потерял, хотя на переходе перед Москвой он все время рядом был, заботился обо мне так же, как мои верные слуги. Сундук с ценным подарком чуть не пропал по дороге. Так он один пошел искать в страшную бурю, когда никто из моих слуг не решился. И ты знаешь, купец, нашел-таки сундук и до главного каравана доставил. А содержимому сундука, купец, цены нет! И поди ж ты, не убежал с таким богатством, не скрылся. – И уже совсем неожиданно для Тимофея, который дивился тому, как хорошо владеет русским языком басурман, спросил: – А как ты думаешь, правильно ли будет, если за казака Ивана я похлопочу перед царем и патриархом?

Купец перекрестился, взглянул краем глаза на Ахмеда, который от охватившего его страха за такие вольности купца окаменел и был бледен как снег, снова перевел взгляд на Урусамбека и задушевно произнес:

– Хоть ты и из басурман будешь, Великий посол, да и не положено мне с тобой общаться, все одно накажут, но ты, посол, попроси государей за казачка. Он мне про жизнь свою рассказывал, да как воевал с татарами. Геройский он человек, богобоязненный, не только свободы достоин, но и хорошей царской награды за службу.

Урусамбек кивнул головой, затем остановил взгляд на животе Ахмеда. Тот почему-то перестал раскачиваться. Посол выдержал паузу и как бы совершенно невзначай спросил Прохорова:

– А что, купец, за награду, очень большую награду передашь мое письмо казачку в темницу?

И каково же было удивление Урусамбека, когда он услышал ответ тверского купца:

– Да любую награду мне давай, хоть озолоти, не смогу я твою просьбу выполнить, потому как казачка-то в остроге уже нет. Перед тем как Ахмед меня вытащил из ямы, слышал, что в филаретовскую пыточную его отправить должны были. Под пытками он сейчас. Так что, Великий посол, Вам о его душе надо второпях побеспокоиться, а то неровен час, отлетит она к Богу уже сегодня ночью. Из пыточной Филарета мало кому счастье выпадает воротиться.

Урусамбек крепко задумался. Такое развитие событий никак не входило в его планы. Грузинец не мог предположить, что царю и патриарху покажутся важными какие-то сведения, о которых, без сомнения, сам казак Иван Кривцов и не подозревает.

И в тот момент, когда Урусамбек почему-то стал сравнивать Тимофея с Ахмедом, стройного, крепкого, ладного, бородатого, с хитрецой купца-христианина с неуклюжим, тяжело дышащим, безобразно толстым, гладко выбритым, казалось, насквозь пропитанным преданностью мусульманином, ему вдруг, открылась истинная причина того, почему изо дня в день откладывается прием посольства государями, почему так заботлив князь Иван Васильевич Чернышев, почему так невнятны ответы князя на вопрос Урусамбека о том, в чем заключается подготовка царя и патриарха к встрече посольства, и, наконец, зачем нужно было арестовывать казака Ивана Кривцова. Было очевидно – в первую очередь Патриарх Филарет хотел у казачка Кривцова разузнать, известно ли ему, Урусамбеку, что Московское правительство отказало картлийским и кахетинским послам, просившим присоединить Картли и Кахетию к Московскому государству. То, что такое решение принято Урусамбек узнал в Белгороде, когда после прочтения послания шаха решил поинтересоваться у местного воеводы, что тот думает о том, будут ли воевать русские с шахом за грузинские княжества. Подвыпивший воевода, которого больше волновало, сможет ли увеличить Московское правительство помощь Белгороду в борьбе с татарами проговорился Урусамбеку, мол, царь и патриарх картлийским и кахетинским посланникам в помощи отказали, при этом сослались на отсутствие необходимых сил, на последствия недавнего разорения, на продолжающуюся войну с ханством и турками.

Найдя, как показалось Урусамбеку, точку отсчета для анализа сложившейся ситуации, он сделал для себя вывод о том, что именно от ответа на этот вопрос, что известно Урусамбеку об итогах русско-грузинских переговоров, будет зависеть поведение царя и патриарха, то есть, смогут ли они продемонстрировать свой отказ поддержать грузинские княжества как шаг доброй воли, с целью крепить дружбу с шахом, или же им придется сообщить о принятом решении, как о подтверждении неприятного факта того, что у Московского государства нет в данный момент необходимых сил вести войну против Шах-Аббаса, за присоединение грузинских княжеств. Непонятно Урусамбеку было только одно: какую роль в этом всем играют события, разыгравшиеся на мосту несколькими часами назад? Кто такой этот князь Василий Васильевич Голицын? И прав ли князь Чернышев, что это происшествие – рядовой случай на заснеженном московском мосту?

Посол хорошо понимал, что это решение Московского правительства обрекает полководца Георгия Саакадзе, разорвавшего с шахом и поднявшего восстание против того, кому почти двенадцать лет служил верой и правдой, сражаться в одиночку во главе немногочисленной армии, без всякой надежды и на поддержку турок, а это было равносильно поражению.

Урусамбек прервал нахлынувшие на него раздумья и обратил свой взор на ожидавших от него какого-то решения Тимофея и Ахмеда.

– На, возьми, на память! – обратился Урусамбек к купцу и протянул ему поднос с сухофруктами. – Таких подносов, я знаю, у вас не делают. Сам видел, когда по Москве ходил. Только чтоб злым людям и трусам на нем еду не подавал, да чтоб по кругу за милостыней не пускал. Иначе горе тебе принесет.

Тимофей обратил внимание на то, как в этот момент изменилось выражение лица посла. Перед ним стоял совершенно другой человек, не тот, что всего полчаса назад встретил его расспросами. Тот был хитрый, коварный, злой. А этот умный, благородный, великодушный.

«Черт их поймет, этих басурман» – подумал он про себя. Затем перекрестился, поклонился и с достоинством вымолвил: – Благодарствуйте.

Урусамбек не знал этого нового для него русского слова, но внутренним чутьем понял, что это доброе слово. Уже хорошо знакомым Ахмеду движением глаз приказал удалиться. Ахмед попятился к двери и, не закрывая прохода, перед ней остановился. За ним во весь рост двинулся Тимофей Прохоров, у двери поклонился послу и вышел. Следом выкатился Ахмед и бесшумно закрыл за собой двери.

Грузинец остался вновь один. Была глубокая ночь. Он выглянул в окно. Снова шел снег, вокруг расстилался белый покров. Пройдя в глубь комнаты, он опустился на колени, прижался лбом к ковру и начал молиться. Он давно уже научился играть роль правоверного мусульманина, в душе по-прежнему оставаясь христианином. Ему не надо было даже поворачиваться назад, чтобы убедиться в том, что за ним в небольшую щель следит Ахмед. Толстяку он не верил и был убежден, что отчеты о каждом дне пребывания Урусамбека в Москве тот добросовестно составляет и при каждом подходящем случае со своими людьми отправляет Шах-Аббасу.

Глава третья

С какой целью Патриарх Филарет пригласил к себе иеромонаха Гермогена? О каком чудесном событии Святейший рассказал молодому брадобрею? В чем под пытками сознался казак Иван Кривцов? Об этом и пойдет рассказ в третьей главе.

В полдень Патриарх Филарет, отложив срочные дела, повелел стражникам впустить в свои покои цирюльника.

Чудовский иеромонах Гермоген в этот раз особо старался угодить Владыке. Вот уже несколько лет брадобрей, неизменно, каждые два месяца, должен был исполнять ответственную работу – подновлять Святейшему волосы, бороду и усы. Патриарх с каким-то особенно трепетным чувством относился к этому занятию, и каждый раз, удобно усевшись, закрывал глаза и погружался в свои раздумья, обычно не произнося ни единого слова до тех пор, пока Гермоген не справлялся с работой. Вспоминал ли Патриарх события прошлых лет или размышлял о делах текущих, чернецу было неведомо.

За эти несколько лет иеромонах хорошо изучил характер этого среднего роста крепкого старца, которому недавно исполнилось семьдесят лет. Патриарх на удивленье все еще был полон энергии и силы, и несмотря на то, что уже мало кто мог покуситься на его власть, оставался мнительным, считал, что его кругом окружают враги, замышляющие очередной заговор. Отправив в заточение и казнив немалое число непокорных бояр и бунтарей, он с каждым шагом по пути укрепления власти своего сына – царя Михаила и своей собственной считал, что количество недругов приумножается, что желающих лишить Романовых трона не становится меньше.

Гермоген не переставал удивляться тому, как Господь распорядился судьбой Патриарха Филарета, в миру боярина Федора Никитича Романова. Выходец из незнатного рода Захарьиных-Кошкиных, его отец – боярин Никита Романович Захарьин-Юрьев стал родоначальником Романовых. Он передал сыну не столько богатства, сколько природный ум, многие качества характера, необходимые для государственного деятеля, а главное – целеустремленность, упорство и стойкость.

С юношеских лет Федор проявлял больше склонности к делам административным и военным, нежели стремился к чтению Священного Писания и к познанию многообразных наук. Но было у молодого Никитича одно особенное качество, на которое отец и дядьки не раз обращали внимание. В церковь богобоязненный Федор ходил с любовью, молился смиренно, любил вести беседы с монахами. Его нисколько не угнетало, что он не был отмечен древностью рода. Более знатным боярским отрокам он не завидовал. Не ущемляло его самолюбия и скромное прошлое предков. Федор верил в свою звезду, и ею он считал одну из бабок – Анастасию Романовну Захарьину-Юрьеву, которая была первой женой царя Ивана Грозного и матерью царя Федора Иоанновича. Ее он часто вспоминал и нередко заказывал отслужить панихиду по усопшей.

Ему уже в молодости не раз во снах случалось видеть, как он стал царем, как, избавившись от заточения во вражеском плену, укрепил Московское царство, защитил его от врагов внешних и внутренних, как им восхищаются сподвижники и как трепещут враги, как за честь считают поддерживать с ним добрые отношения правители заморских стран.

Рассказывая о своих пророческих снах Гермогену, он не испытывал никакого стеснения или неудобства за свои юношеские мечты, за то, что с ним в жизни случалось немало тягостного и позорного.

Из рассказов Патриарха Гермоген узнал, что в тридцать три года тот стал боярином, и это событие явилось для него тяжелым предзнаменованием. Федор вдруг понял, что участие в боярских интригах будет иметь для него тяжелые последствия. И его предчувствия вскоре оправдались. Очередной заговор против Годунова не удался. Царь Борис не пожелал более терпеть опального боярина и немалое число таких как он, даже на службе в далеких крепостях Тульской черты, а также во вновь построенных городах южнее Курска, постоянно находящихся в центре жестоких сражений с крымскими татарами, где враги государя могли довольно быстро сложить свои головы. Видя, что в окраинных крепостях неспокойно и могут вновь возникнуть заговоры, Годунов одних бросил в застенки, других сослал под надзор преданных воевод, а Романова в возрасте сорока пяти лет, в 1600 году, насильно постриг в монахи и сослал в Антониево-Сийский монастырь.

Но именно с этого события, рассказывал Гермогену Патриарх, и начали сбываться детские сны. Со смертью царя Бориса случилась великая смута, и в ней нужно было выжить, выстоять, чтобы еще послужить Отчизне, которую Филарет искренне любил. Отечеству понадобились особенные люди и таким Святейший считал себя.

Патриарх Филарет гордился тем, что смог стойко пройти через муки и страдания. Ему пришлось согласиться стать в 1605 году при Лжедмитрии I митрополитом Ростовским, хотя он был, прежде всего, хороший воин, а в 1608 году, оказавшись в Тушинском лагере, Ростовский архиерей не особенно противился решению Лжедмитрия II и стал патриархом Московским и Всея Руси, при правящем в Москве Патриархе Гермогене. Не испугавшись польско-литовского врага и не дрожа за собственную жизнь, Филарет, митрополит Ростовский, возглавил спустя два года посольство к польскому королю Сигизмунду III, у которого в плену пробыл до 1619 года, пока не вернулся в Москву и не возглавил Патриаршество, не стал наравне с сыном Государем Московским и Всея Руси, в тот период, когда уже шесть лет Московским государством правили бояре, избравшие в 1613 году, после изгнания поляков и литовцев, царем его сына – шестнадцатилетнего Михаила.

– Знаешь Гермоген, – как-то подшутил над монахом Филарет, – почему именно тебя я выбрал для своей надобности в постригальщики. – Сделав паузу, и теперь уже ни без ехидства твердым голосом сказал: В первую очередь за ум, второе за то, что молчалив и не болтлив, третье – за сноровку, четвертое – за имя. – И, уловив недоуменный взгляд монаха, пояснил: Прежнего Патриарха тоже Гермогеном, как и тебя, звали. Да только он в 1606 году моих лет был, а ты еще ой как молод. Гермогена-то поляки уморили голодом за непреклонность его, за то, что веру нашу христианскую отстаивал до конца.

Святейший поправил массивный золотой крест на своей широкой груди и спросил:

– Годков-то тебе, видать, тридцать будет?

– Двадцать девять в феврале исполнилось, а постриг принял восемь лет назад, – бодро ответил монах.

– С царем Михаилом ты погодок будешь, – с особым чувством теплоты в словах подытожил Патриарх. – А знаешь ли ты, Гермоген, почему я при правящем Патриархе согласился с волей захватчиков? – поинтересовался Филарет у чернеца. Было видно, что этот вопрос он не раз сам себе задавал и что уже давно имел на него ответ. Будучи полностью уверенным, что чернец даже не попытается сделать предположение о причинах такого решения, будто желая в очередной раз оправдаться перед самим собой, изложил свои доводы:

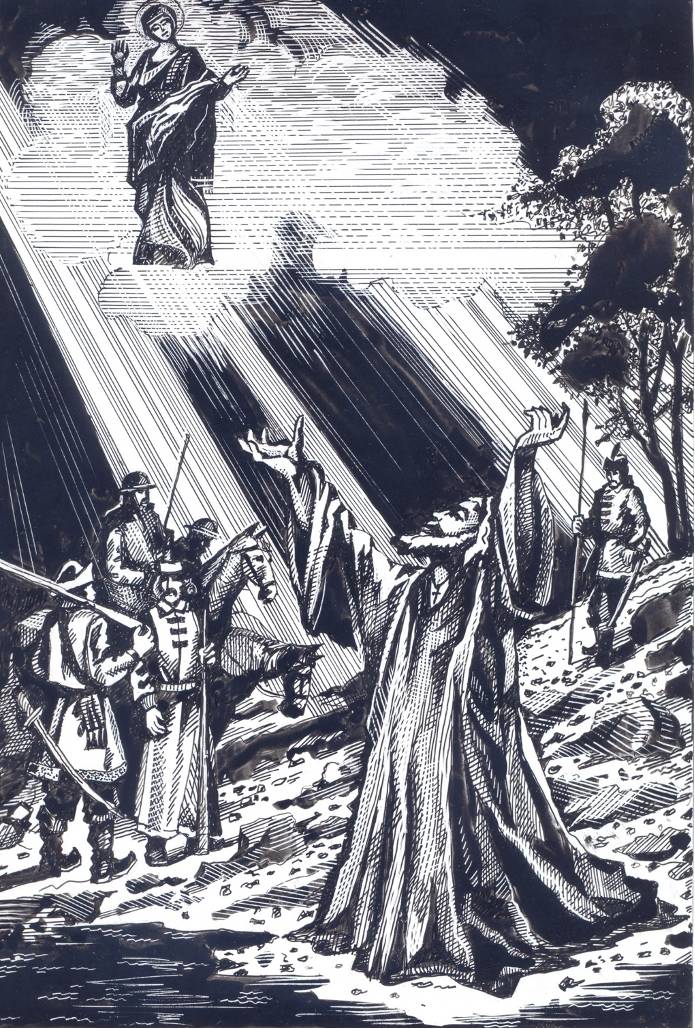

– Да потому, что ни Васька Шуйский, ни Гермоген, этот простолюдин, из людей посадских, спасти царство не смогли, все города от их правительства отложились. А Москву спасать надо было, нужен был патриарх – воин и царь, угодный народу. Да потребовалось годков, видишь, немало, чтобы так случилось. А знаешь ли ты, когда я понял, что делать-то мне надобно? – Филарет резко встал и направился к иконе Спасителя. Перекрестившись, возвратился, уселся и почти шепотом признался чернецу: – Тогда, когда меня поляки истерзанного, раздетого, в одной рубахе, босого, голодного тащили в Тушино. Вот когда и родился на этот свет другой Никитич для того, чтобы царство укрепить, народ от смуты избавить! – Глубоко вздохнув, он решил поделиться самым сокровенным с монахом: – Силы мои в той дороге до Тушино были уже на исходе, как-никак мне было пятьдесят семь годков. Ослабев совсем, упал я лицом прямо в грязь, а подняться, как ни стараюсь, не могу. Сил нет на ноги встать. Все что смог сделать, так это перевернуться на спину. Некоторое время лежал будто бездыханный. Затем себя заставил очнуться, глаза открыл и чувствую, будто ослеп от яркого света. Небеса в золотом убранстве таком, что даже солнце бедностью своего наряда выделилось. Постепенно обвыкся и вижу – прямо в мою сторону тропинка, будто луч Божий. А по ней ко мне, как бы распятому на земле, спускается из Царствия Божьего Пресвятая Богородица и протягивает ко мне, умирающему, свои руки божественные. А в них Риза Господня.

Филарет с трудом перевел дыхание и увидев, что побледневший и завороженный монах, не моргнув глазом, внимает его рассказу, заговорил вновь:

– И, от этой картины так мне стало спокойно и смиренно на душе, что в смущении закрыл я свои недостойные глаза, а сам думаю: «Ну вот, слава Богу, конец мой приближается». Спустя несколько мгновений явственно чувствую, положила Пресвятая Богородица мне Ризу на сердце, и в один миг такую тяжесть я ощутил на своих плечах, во всех частях тела, что как бы не две ноши несу, а целую дюжину, что теперь никогда мне не подняться, что под этой тяжестью войду я в сырую землю и больше не увижу света белого. И первым моим желанием было сбросить Ризу с груди. Да только рукой как ни водил, ничего на ней не обнаружил. И тогда, сделав огромные усилия, продолжая валяться в грязи, второй раз открыл глаза, и вижу – на небе пелена серо-черная, туманом обволакиваемая и ни лучика солнца, а вместо Пресвятой Богородицы надо мной пять морд поляков. Между собой перемигиваются, будто разбираются, живой я или издох, по их милости.

Патриарх снова встал и направился к Иконе Спасителя, опустился на колени, многократно перекрестился, и, оставаясь в таком положении, не обращая внимания на рухнувшего следом на пол Гермогена , продолжил свой рассказ о видении: – А тяжесть неимоверная вокруг сердца собралась, всю душу оковала. Но с каждым мгновением чувствую, как сила во мне растет необыкновенная. Собрался я с духом и поднялся. И знаешь, чернец, чудо, какое! С того мига, как случилось мне видение, груз тяжкий, непонятный на душе чувствую, а силы душевные растут. И так мне захотелось все дела в государстве переделать, все переустроить, чтобы Москва златом засияла, как небеса вокруг Пресвятой Богородицы во время видения, чтобы сгинула смута проклятая! – Последние слова Филарет произнес с необыкновенным воодушевлением, словно перед боярами на Земском соборе.

Владыка поднялся с колен, не дав Гермогену сказать ни слова и тут же выпроводил монаха.

Вспоминая этот необыкновенный рассказ Патриарха, Гермоген ни на секунду не терял внимания, стриг ловко и осторожно. Он ни разу не поранил Филарета, ни разу не доставил ему неудобства. В искренность Владыки он не очень-то верил, потому как за время знакомства с ним убедился, что Филарет был человек государственный, хитрый и коварный. Ему не раз приходилось видеть, какой страх охватывал царя Михаила и бояр, когда Филарет был в гневе. Монашеский постриг, труды митрополита и Патриарха не оказали на Святейшего существенного влияния. Даже спустя годы он так же плохо знал Священное Писание, как и в те времена, когда был боярином. Гермоген взглянул на портрет Филарета, затем на него самого и про себя отметил: «Боярин. Воевода. Как был боярин, так им и остался! Но какая силища в уме и духе! Одно слово, Владыка!»

Иеромонах завершил заниматься с густыми волосами Патриарха и стал менять накидку. Святейший не любил, когда обрезки волос с нее падали на его руки или при глубоком вдохе попадали на губы или в рот.

– Возьмите Владыка, – обратился к Патриарху Гермоген, протягивая полотенце и удаляя черную полотняную накидку, усыпанную серебряными волосами Патриарха.

Филарет открыл глаза, посмотрел на себя в зеркало и остался доволен работой Гермогена. Взял полотенце и начал смахивать с лица обрезки волос. Избавившись от них, он обычно опять погружался в свои раздумья, а Гермоген приступал к подновлению усов и бороды. Но в этот раз Святейший встал и несколько взволнованным голосом произнес:

– Сделаем Гермоген перерыв. Дело у меня особой важности, дело неотложное. Через пару часов продолжим. А сейчас ступай.

Филарет направился в сторону письменного стола. Не доходя до него, остановился у окна и выглянул во двор. К его палатам, преодолевая сугробы, приближались сын – царь Михаил, рядом князь Иван Васильевич Чернышев и чуть подотстав – монах Спасо-Преображенского монастыря Илларион.

Гермоген видел, что Святейший уже не обращает на него никакого внимания. Он быстро сложил свои принадлежности, аккуратно подмел обрезки волос с пола и скрылся в соседней комнате. Выйти через парадный вход стражники ему не позволили, указав на боковую дверь. Монаху пришлось преодолеть три пролета, после чего он оказался в большом и длинном коридоре, где, накинув овчинный тулуп, вышел в левую часть двора. Отсюда его взору открылся необыкновенный вид на Успенский собор, в направлении которого он и устремился. Никто бы со стороны в нем не признал чернеца, если бы не выглядывающие из-под тулупа и свисающие до самой земли, укрытой молодым утренним снегом, полы его черной рясы.

Филарет хорошо понимал, что больше оттягивать встречу с иранским послом нельзя. Хочешь, не хочешь, а этого хитрого Урусамбека, а через него и Шаха-Аббаса придется в ближайшие дни порадовать известием о том, что картлийские и кахетинские посланники уехали ни с чем. Московское государство сейчас не готово вести войну и с турками, и с персами за присоединение нескольких раздробленных растерзанных турецкими и иранскими набегами христианских грузинских царств и княжеств. В глубине души Патриарх не верил, что иранский посол этому известию искренне обрадуется. Все говорит о том, что о результатах переговоров с картлийцами и кахетинцами иранский посол уже знает.

Святейший все еще оставался под впечатлением утренних часов, которые он провел в специально устроенных по его указу застенках для пыток особо опасных преступников. Когда-то в древлехранилище было несметное число дорогих книг и старинных рукописей. Но несколько лет тому назад случился пожар, и каменные стены подвала настолько пропитались гарью, что помещение полностью вышло из употребления. Тогда-то патриарший пытчик Иван Алфимов и предложил Филарету в двух шагах от его палат устроить в бывшем древлехранилище застенки для допросов. Палач оказался изобретательным человеком, искренне верующим в праведность своего дела и оборудовал пыточную с любовью, да так искусно, что, уже только входя в нее, большинство узников Патриарха теряли стойкость духа и самообладание.

Патриарх искренне любил пытчика за то, что это был особенный, необыкновенный человек. Он не столько стремился с помощью всяких ухищрений, истязаний допытаться до желаемого, разведать показания под пыткою, сколько учинить допрос по закону. А он требовал от Алфимова пыток с истязаниями и мукой. После этого пыточные речи имели особенную ценность, можно было рассчитывать на их достоверность. Такой допрос становился еще более ценен, когда преступник подвергался не одному, а многочисленным испытаниям разными способами. Иван не стремился запытать, замучить человека, которого в его руки отдавал Патриарх. Владыка как раз и ценил его за то, что палач знал толк в людях, знал, что ему дозволено, а что нет. Пыточным инструментом пользовался только с разрешения Владыки. Алфимов был исполнитель осторожный. Ему иногда приходилось быть свидетелем, как некоторые из тех, кто, побывав в застенках Филарета, получали свободу, вновь служили царю и Патриарху, ими же и возвышались. То, что логика действий Патриарха, которая состояла в том, что пытчик должен был стремиться не извести противника, а сломить его, подчинить воле Патриарха, была в той или иной степени понятна этому голубоглазому, белокурому, двухметровому сорокалетнему красавцу, на удивление любящему чтение и рисование, особо ценилось Филаретом. Также воодушевляла Патриарха преданность Алфимова, не раз доказанная и в польском плену, и за годы патриаршества.

Иван Алфимов не тревожил Святейшего попусту. В застенках он никогда не демонстрировал по собственной инициативе свое мастерство пытчика. По пальцам мог Патриарх пересчитать случаи, когда сам был непосредственным свидетелем пыток.