Полная версия

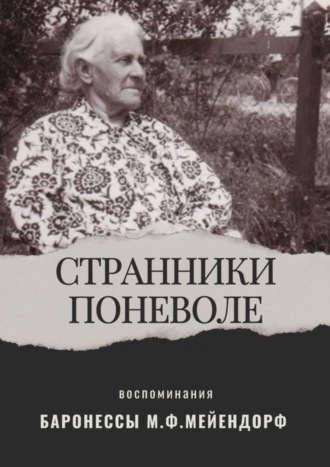

Воспоминания баронессы Марии Федоровны Мейендорф. Странники поневоле. Книга 1

Как же хватало ее на все это? А вот как. Она одновременно умела делать два или три дела. Зашла я как-то к ней утром; она в халате пила кофе в столовой. Рядом восьмилетний сынок писал что-то в тетрадке. Я хотела уйти, чтобы не мешать, но она остановила меня: «Он отстает по русскому правописанию, и я по воскресеньям заставляю его писать диктовки». Она пила кофе, разговаривала со мной и, как только видела, что он написал продиктованную фразу, диктовала ему следующую. Другой раз я застала ее около мольберта, а рядом кого-то из детей, отвечающего ей урок истории. Из этих примеров видно еще и то, как индивидуально она относилась к жизни каждого из своих многочисленных детей. Правда, она не разменивалась на мелочи. Сидел у нее какой-то гость, вошла одна из старших девочек, говоря, что такой-то из детей обрезал себе палец. «Ты знаешь, где стоит лекарство; пойди и перевяжи ему его пальчик». «В первый раз вижу такую спокойную мать», – сказал гость. «Да знаете ли вы, что у меня таких пальцев двести шестьдесят!» (В это время у нее было тринадцать человек детей).

Но о детях своих думала она постоянно. Появится ли у одного из них интерес к фотографии, как ему дарят все необходимое для фотографирования; интересуется ли кто другой вопросом: кто убил царевича Дмитрия – как появляется все, что было написано о нем.

Видя в детях любовь и способности к живописи, мать не довольствуется возможностью лично руководить ими; она приглашает художника Южина (участника общества «Передвижников») и, начиная с нее, вся семья усаживается вокруг обеденного стола; кто пишет масляными красками, кто акварелью, кто пером или карандашом, – все следуют советам знаменитого художника. В один прекрасный день вся семья работает над созданием выжженных и раскрашенных «панно» для украшения своей столовой. Скоро и наша столовая также украшается. На следующий год новая затея: вся семья увлекается резьбой по дереву. Поддерживается всякий интерес, и все доводится до конца.

Мейендорфы на последнем костюмированном балу при дворе. 1903 г.

Фото 26. Феофил Егорович (дядя Богдаша) в костюме воеводы Большого полка войск князя Пожарского

Фото 27. Елена Павловна, ур. Шувалова (тетя Мими), в костюме боярыни XVII в.

Фото 28. Александр Егорович в одеждах сибирского казака времен Царя Алексея Михайловича

Фото 29. Вера Илларионовна, ур. Васильчикова, в летнике русской боярыни времен Царя Алексея Михайловича

13. Высшие женские курсы (Бестужевские)

Я поступила на эти курсы осенью 1893 года. Они находились в новом, очень хорошо оборудованном здании на Васильевском острове. Раньше они были на Гороховой улице. По имени их создателя они продолжали называться Бестужевскими35. При курсах было и общежитие для тех, которые приезжали издалека (а таковых было много) и у которых в Петербурге не было родных или знакомых, могущих их поместить у себя. В то время высших учебных заведений для женщин было немного. Программа наших курсов была университетская с двумя отделениями: историко-филологическим и физико-математическим; каждое разделялось еще на отдельные факультеты: так, физико-математическое имело химический и чисто математический факультеты. Я поступила на последний. Меня, чуть ли не с детства, влекло к математике. Во-первых, я любила всякие головоломные задачи: я любила биться над ними и не допускала, чтобы кто-нибудь приходил мне на помощь; не было задачи, которая оказалась бы мне не под силу. Это льстило моему внутреннему самолюбию (не говорю честолюбию, потому что я занималась этим вовсе не из желания быть хвалимой или выделиться из среды окружающих, а просто из любви к этому занятию, другими словами, «из любви к искусству»). Во-вторых, меня привлекли такие предметы, как астрономия и физика. Астрономия, в том виде, как она читалась тогда на курсах, меня не удовлетворила: нам давались выводы тех формул, которыми пользуются ученые для различных необходимых вычислений, и только в истории астрономии; о ее поэзии не было и намека. Зато физика была очень интересна. Читал ее знаменитый профессор Хвальсон. Он не мог не заинтересовать слушателей. Он был не только ученый, но и психолог, и педагог; и все им сказанное как бы само собой вливалось в сознание слушателя. Был еще профессор по геологии, Мушкетов. Его лекции читались в одной из самых больших аудиторий, потому что привлекали не только математичек и естественниц, но и историчек.

Поступая на чисто математический факультет, я и не знала, сколь много нового даст он мне по сравнению с низшей математикой; высшая математика рассматривает не самые величины, а их изменения в связи с непрерывным изменением того условия, от которого они зависят. Этот совершенно иной, очень интересный метод мышления носит название теории бесконечно малых величин. Он дал развитие так называемому дифференциальному и интегральному исчисленьям. Практические следствия этих основных отделов чистой математики оказались чрезвычайно плодотворными и в химии, и в физике, и в механике, а значит и во всей современной технике.

Слушая лекции, я наслаждалась стройностью, гармонией, логичностью, даже, можно сказать, красотой математического мышления. Оно было настолько свойственно моей натуре, что я могла тут же в краткой форме записать то, что слышала. Это была напряженная работа, но зато эти записки служили мне лучше всякого учебника во время подготовки к экзаменам. Мне не приходилось по вечерам исправлять их, разбираться в них, вникать в них; они лежали нетронутыми до весны, и я легко и свободно выдерживала один экзамен за другим. Окончив курсы, я, однако, не продолжила занятья наукой.

…Отчего? Я думаю, что причина кроется в характере женщины вообще. Отчего не только среди ученых, но и среди музыкантов, среди художников кисти так мало женских имен? Отнюдь не оттого, что женщина менее одарена, чем мужская половина человечества, а оттого, что она живет больше чувством, чем умом. Взять хотя бы ее чувства к детям. Дети тянут ее к земле, к житейской прозе, к так называемым мещанским добродетелям. Она хочет сейчас, сегодня, не откладывая в долгий ящик, приносить пользу окружающим; в ней нет в достаточной мере того мужского эгоизма, который позволяет мужчине отмахнуться от наседающей на него жизни и уйти в себя, в свою работу, в свою мечту, в свое творчество, в свое великое будущее. Женщина живет настоящим. И хорошо делает: без настоящего не будет и будущего.

Так или иначе, окончив курсы, я занялась педагогической деятельностью. Но вернусь к описанию курсов. Что представляла из себя эта собравшаяся молодежь? Число желающих получить высшее образование было велико. Гимназий, то есть средних учебных заведений, было к тому времени много, и удовлетворить всех не было возможности, и вот, как правило, принимались только медалистки, то есть девушки с головой, с мозгами. Всякий орган человека требует своей пищи; как желудок требует своей пищи в прямом смысле этого слова, так мускулы требуют движения, легкие – воздуха, а мозг алчет знаний и мыслей. Он требует знаний, чтобы было над чем задуматься, чем орудовать, из чего создавать свое миросозерцание. Возможность обогатиться знанием – вот та первая и бескорыстная цель, которая собрала моих товарок в столицу. Была и другая: по окончании курсов легче было получить место преподавательницы или найти службу в лаборатории, на химическом заводе и пр. Были, конечно, и другие настроения. Горячие головы, находившиеся под влиянием всевозможных передовых течений того времени, приезжали на курсы (часто против воли своих родителей), чтобы жертвенно включиться в эти течения. С ними я встретилась в первый же день учебного года. Вот как это было.

После первой лекции, когда мы хотели выйти из аудитории, поднялась одна девица и предложила нам примкнуть к тем, кто отдает часть своих сил и времени на помощь просвещению простого народа. Не видя в этом ничего предосудительного, я согласилась вступить в этот кружок. Тут же был поставлен вопрос: кто желает принимать активное участие и кто пассивное? Я записалась в активные. На следующий день активным было предложено остаться в аудитории после такой-то лекции. Когда мы остались в тесном кругу желающих работать, та же организаторша сказала: «Так как правительство часто препятствует нам в тех или других мероприятиях, то наша деятельность поневоле будет иногда происходить тайно, а потому…» Тут я прервала дальнейшие объяснения и сказала: «Я ничего не умею делать тайно, а потому прошу вас вычеркнуть меня совсем из вашего списка». С этими словами я вышла из аудитории.

После такой определенной моей позиции я спокойно занималась математикой и не имела никаких точек соприкосновения с какими-либо «веяниями». Не могу сказать, ни каковы они были, ни какое количество молодежи было ими охвачено; знаю только, что далеко не все. Знаю я это вот почему. При курсах была столовая; желающие пользоваться ею могли записаться на завтраки или на обеды за очень дешевую плату. Заведовали столовой сами курсистки. К концу учебного года и я стала там завтракать. Приближался Великий пост. К изумлению своему, я узнала, что есть не только скоромные завтраки, но и постные. Постившиеся занимали длиннющий стол. Значит, приезжавшие из провинции девицы открыто держались отцовских преданий и требовали уважения к православным обычаям страны. Столкнулась я вторично с революционными настроениями на курсах уже гораздо позже, чуть ли не на третьем курсе. Была арестована одна из курсисток (я ее лично не знала); она сидела в одиночной камере. Такие явления в то время были не редки. Но эта несчастная, Мария Ветрова, покончила там самоубийством: она опрокинула на себя горящую керосиновую лампочку (в тюрьмах тогда не было электрического освещения) и сгорела, не объяснив, однако, в своей записке причины такого поступка. Молодежь заволновалась. Конечно, обвиняли тюремное начальство. На наших курсах собралась, в самой большой аудитории, громадная сходка. Пошла туда и я. На этой сходке заправила предложила, казалось бы, совсем невинную вещь: отслужить по покойной панихиду в Казанском соборе. Но явно панихида была только предлогом собрать на площадь всю молодежь (слушательниц медицинских женских курсов, студентов всех факультетов университета и четырех высших учебных технических заведений) в надежде на то, что полиция станет разгонять нагайками эту грандиозную манифестацию и даст повод кричать о невинных жертвах правительственного произвола. Я поставила вопрос: «Что будет, если панихида будет запрещена?» Не могу забыть злого взгляда, который бросила на меня ораторша. Она ловко замяла мой вопрос, и сходка постановила идти всем на панихиду в назначенный воскресный день.

Но тут я подложила свинью провокационным намерениям заправил революции. Через ближайшую подругу несчастной Ветровой я узнала подробности дела, написала обстоятельную записку о всем случившемся и через генерала Рихтера подала эту записку Государю Николаю II, прося разрешить панихиду. Не могу в этом месте не помянуть добрым словом генерала Бориса Оттоновича Рихтера,36 управляющего «Канцелярией прошений, на Высочайшее имя подаваемых» (прямого начальника моего отца), который взялся передать эту просьбу Государю. Прочтя записку, Государь сказал:

«Кому же, как не молодежи, иметь молодые порывы!» Полиции было указано не чинить никаких препятствий собравшейся толпе. Сама я принципиально на «панихиду» не пошла. Вместо меня пошли в Казанский собор к обедне моя мать и сестра Анна. Панихида прошла в полной тишине. Горячим головам пришлось более или менее мирно разойтись по домам. Один из провокационных выпадов революционеров оказался холостым выстрелом. Ожидавшееся ими вмешательство полиции и казаков не произошло: их игра была проиграна.

Полный университетский курс наук преподавался нам в течение четырех лет. Учебный год заканчивался экзаменами по каждому отдельному предмету. Для подготовки к экзаменам давалось достаточно времени: неделя и больше перед каждым. Каждая слушательница могла по своему выбору отложить два предмета на осень; осенние экзамены происходили во второй половине сентября. Лекции начинались в октябре. При переходе с третьего на четвертый курс я также отложила два экзамена на осень. Но тут случилась свадьба сестры Алины, происходившая в Одессе в конце сентября. Я предпочла быть на свадьбе и осталась на третьем курсе на второй год, окруженная уже не теми сокурсницами, с которыми занималась раньше.

Вот в последний год из этих двух лет я еще раз оказалась в оппозиции к общественному мнению учащейся молодежи. Устраивался ежегодный вечер в пользу недостаточных курсисток. Выручка от продажи билетов шла по своему назначению, но на вечере функционировал буфет. За суммами, вырученными от буфета, уследить было невозможно, и вот часть этих сумм шла на нелегальные цели. Кто-то проговорился при мне об этом, конечно, уже «постфактум», когда собирали мнения слушательниц, куда именно направить эти, как я назвала их, уворованные деньги. Я много спорила по этому поводу с моими приятельницами. Во время споров я услышала и такие слова: «Это вы по наивности этого не знаете, но все профессора знают об этом и ничего не говорят».

Конечно, ни они меня, ни я их ни в чем не убедили. Но я тогда узнала, сколь велика была тяга к нелегальщине среди интеллигенции, насколько эта нелегальщина импонировала, насколько люди боялись прослыть отсталыми и если и не принимали участия в революционных настроениях, то и не боролись с ними. Это было за девятнадцать лет до Октябрьской революции. Все уже тогда были заражены. Все были виновны! На этом печальном размышлении я и закончу мое описание курсов.

Окончила я курсы в 1898 году. Тут я должна вернуться на два года назад, чтобы рассказать, как удалось моим родителям купить чудесное имение, Ягубец, принадлежавшее давнишней приятельнице моей матери, княжне Надежде Алексеевне Трубецкой, которая часто навещала мою мать в Томашовке (имение это было в пятнадцати верстах от нас и этими посещениями очень скрашивала однообразную жизнь матери). Мать была с ней на «ты», и мы, дети, звали ее «тетя Надя» и тоже говорили ей «ты».

Железная дорога соединяла уже и Киев и Одессу с нашим уездным городом Уманью, а около Ягубца находилась в 8 верстах станция Христиновка, где у едущих из Умани была обязательная пересадка. Не помню, куда должна была ехать мать, но она вышла с книгой не на ту сторону вокзала, куда подан был нужный ей поезд, и пропустила его. Поезд этот ходил раз в сутки; до Томашовки было далеко, и она поехала в Ягубец, чтобы провести это время со своей приятельницей. Тут-то и узнала она, что та хочет расстаться со своим имением. Имение было в аренде, в очень верных руках. Было оно очень доходное, и мать в эту же ночь успела обдумать и решить, что стоит его приобрести. На помощь явился Дворянский Банк: цены на землю сильно возросли со времени покупки Томашовки, и, перезаложивши ее, можно было получить в ссуду значительный капитал. Вскоре покупка состоялась, и летом 1897 года мы из Томашовки переселились в Ягубец.

Мать наша с удовольствием покидала Томашовку, где она столько лет томилась отсутствием друзей и знакомых, мы же, дети, – с большой грустью.

Жаль нам было также расстаться с нашей домовой церковью. Кроме входа со двора, в нее вела дверь из столовой, и каждый из нас привык до чая идти туда читать свои утренние молитвы. Этой возможности у нас в дальнейшей жизни уже не было: при нашей многочисленности никто из детей отдельной комнатой не пользовался, а в церкви было так тихо, так спокойно…

14. Жизнь семьи в Петербурге

Итак, я была на курсах. А что делали мои братья и сестры? Все, кроме Алины и Анны, расходились с утра по своим учебным заведениям. Юрий – в Институт гражданских инженеров (выпускавший строителей и архитекторов); Валя – в Институт путей сообщения; Лев, в первую зиму – в последний класс реального училища, а затем в Горный институт; Ольга и Катруся – в частное заведение, носившее имя своей основательницы «Труба» (они ее уже не застали, при них начальницей была Макалютина); самая младшая, Эльвета – в частную гимназию с правами, Оболенской.

К двенадцатичасовому завтраку никто из учащихся не возвращался домой. Большая «перемена» длилась полчаса, а расстояния до дома были слишком велики. Завтраки они брали с собой или питались в училищах; зато возвращались домой раньше, чем теперь это делается во Франции и в Америке. Кроме времени, уходившего на приготовление уроков или на занятия наукой, у всех нас оставалось время на общение с родственниками и знакомыми, то есть вообще на удовольствия. Осенью и весной младшие мои братья и сестры ходили играть в теннис, зимой катались на коньках; бывали они и в театрах, в опере, на концертах (эти последние три удовольствия случались не часто: они били по карману). Но всего больше мы веселились по субботам; одну субботу собирались у нас, другую у дяди Богдаши. Танцев не было ни тут, ни там. Не было и вина. Угощали только чаем, сандвичами, печеньями, а у нас еще домашними конфетами из засахаренных фруктов. Народу собиралось немало: раз швейцар насчитал семьдесят гостей.

Фото 30. Ольга и Анна Федоровны Мейендорф

Наша столовая вмещала не более двадцати человек. Поэтому пили чай по очереди. Я обычно сидела за самоваром. Убедившись, что собравшаяся группа уже удовлетворилась, я без стеснения предлагала им удалиться и позвать других. Чопорности в нашем доме не было никакой. Гости чувствовали себя как дома. К тому же хозяев было много: не считая трех младших девочек, мы, три старшие сестры, да три брата-студента зорко следили, чтобы гости не скучали. Братья мои не держались в стороне от семьи: мать моя ставила одним из принципов воспитания стремление, чтобы детям было весело дома. И она вполне достигла этого.

Взрослые беседовали в гостиной, играли в карты. В то время играли не в бридж, а в винт. Это такая же не азартная игра (выигрывает тот, кто хорошо играет). Когда наступала очередь взрослых переходить в столовую, молодежь занимала их место в гостиной и слушала студента, Петра Шереметева (сына графа Сергея Дмитриевича), певшего цыганские романсы и аккомпанировавшего себе на гитаре. Надо сказать, что он действительно был мастер этого дела.

Другое любимое занятие нашей молодежи была совсем детская игра в платок. Платок представляла из себя салфетка или тряпка, завязанная узлом (узел ускорял полет платка и давал возможность бросающему придавать платку определенное направление). Платок перекидывался с одной стороны круга играющих к другому (иногда просто к соседу), а находящийся посередине имел право не только ловить летящий платок, но просто отбирать его у того, кто держал его в руках. При этом отвечал за платок не тот, кому он бросался, а тот, кто бросил. Всякий получивший платок моментально отделывался от него. Даже если ловящий схватывал его на коленях или на плече сидящего, то этот, как последний, к кому платок прикоснулся, отвечал за него и должен был выходить в круг.

Фото 31. Игра в платок

Это правило очень оживляло игру. Бывало, желая отделаться от прилетевшего к нему платка, сидящий впопыхах кидал его куда попало, попадал на середину круга, и, конечно, ловящему не трудно было его там подобрать. Впрочем, иногда самоотверженный приятель вскакивал со стула с противоположной стороны и успевал поднять платок раньше ловящего; но он рисковал тем, что ловящий займет его стул и ему придется стать на его место в середину круга. При бешеном стремлении двух соперников усесться на тот же стул, стул оказывался сломанным. Но родители не запретили нам эту игру и даже не потребовали изменения этого правила, а просто купили на базаре обыкновенные дешевые табуретки.

Трудно было барышням конкурировать с длинноногими, длиннорукими, ловкими кавалерами; но тут кавалеры начинали рисковать: нарочно бросали платок к ногам девицы и сами же выхватывали его из-под ее ног; иногда бросавшие рассчитывали на помощь товарища: платок летел около самой головы ловящей барышни; легко было бы ей поймать его, но за ней стоял уже подкравшийся кавалер, и платок исчезал в его руках.

Мне, уже совсем взрослой, казалось бы, эта игра была не по годам, да я и не любила быть в середине и ловить платок: я любила следить за живостью и ловкостью этих «тореадоров». Особенно весело было, когда к нам присоединялась тетя Вера Мейендорф (жена брата моего отца – Александра). Она была полная, медлительная в движениях пожилая дама. Ее роль в игре принимала такую форму: она занимала место в кругу сидящих, а многочисленные племянники и племянницы кидали платок всякий раз прямо на нее. Она вскрикивала от страха и перекидывала платок на соседа. Смеялись и она, и все. Рисковала она мало: если она была поймана, она не выходила на середину: всегда находилась добрая душа, которая ее заменяла, но все же она искренне пугалась летевшего на нее платка. Наконец она уставала и переходила обратно к «большим».

Иногда развлекала наших гостей наша собачка Тузик, полупородистый фокстерьер.

На субботах у дяди Богдана центром веселья не была игра в платок: там не было пустой залы, которая допускала бы такую беготню. Там образовался другой интерес: стал издаваться журнал под названием «Субботник». Старшая дочка Ольга писала стихи. Сейчас же присоединились к ней другие рифмоплеты. Появились характеристики всех присных в карикатурной форме; появились и комические описания в образе различных происшествий. Имена авторов держались в секрете, но, конечно, часто инкогнито было расшифровано. В угадывании авторов бывали и ошибки. Кто-то написал стихотворение под Кольцова о грусти казака. Среди друзей был казак по происхождению, гр. Орлов-Денисов (впоследствии женившийся на Ольге). В следующем номере появилось, тоже белыми стихами, нечто вроде утешения ему в его унынии; а еще в следующем уже Орлов-Денисов в ответ утешителю начинал свои стихи со слов: «Поэт иной в минуту грусти свое раздумье излагал…»

Ольга писала очень недурно. Вот одно из ее стихотворений, оставшееся у меня в памяти:

О чем вы шумите, деревья зеленые,Когда вас осенней, ненастной поройКачают без жалости ветры студеные?О чем говорите вы между собой?О чем вы все шепчетесь, ивы корявые,Вы, сосны прямые, с махровой главой,И вы, белостволы березы кудрявые?О чем говорите вы между собой?Пропускаю забытые две строчки третьей строфы, где упоминаются дубы и клены и которые кончаются словами:

Осины, осины, вы трепетнолистные,О чем говорите вы между собой?Но, может, ту тайну, для всех сокровенную,Не нужно тревожить моею мечтойИ мыслью стараться узнать дерзновенною,О чем говорите вы между собой.Был рассказ, в котором излагался такой анекдот: два кавалера (один – гр. Игнатьев, другой – мой брат Василий) сбежали с великосветского бала, но, боясь быть замеченными, не остановились в передней и ушли домой без шапок; брат мой примостился за какой-то каретой, ехавшей в желательном ему направлении, а Игнатьев не мог догнать удалявшуюся карету и был покинут посреди улицы своим быстроногим товарищем.

Несколько номеров этого рукописного журнала сохранились у Ольги Орловой-Денисовой.

Каждое лето мы уезжали в Киевскую губернию, в недавно купленное имение Ягубец, где занимались заготовками из ягод и фруктов. Была у нас специальная американская сушильная печь. Малороссия – родина вишен, урожай их всегда колоссальный. Девать некуда. Цены на них никакой: у всякого горожанина и крестьянина свой садок и свои вишни, а поспевают они как раз во время жатвы. В это время не только нанять кого-нибудь, но и удержать девушек, с весны работающих в саду или принанятых для домашних услуг, нет возможности. Приходилось заниматься лично. И вот мать и все мы, девочки, принимаемся за дело: собираем вишни, вынимаем из них косточки, подсушиваем на сушилке, пересыпаем сахаром, опять ставим в печь, опять пересыпаем сахаром, снова сушим и получаем нечто вроде сухих конфет знаменитой Балабухи; сушим повидло из яблок, сушим сваренные в сиропе груши. Сушили вишни и без сахара, и с косточками, и без косточек; сушили и яблоки. Вот эти конфеты мы и везли в Петербург. Хватало на весь год, и на гостей и на нас. Избыток сушеных вишен даже продавали в магазины.

Так проходили годы. Но те, кто будет читать мои воспоминания, не должны думать, что образ жизни нашей семьи был типичен для тогдашнего петербургского общества. Когда мы уезжали из Одессы (а там мы тоже жили не как все: зиму и лето за восемь верст от города), одна знакомая сказала: «Вот Мейендорфы уедут в Петербург и совсем переменятся», на что другая ответила: «Они скорее Петербург переменят, чем Петербург их». Мне кажется, Петербург нас не переменил.