Полная версия

Воспоминания баронессы Марии Федоровны Мейендорф. Странники поневоле. Книга 1

Однажды старший брат Юрий с двоюродным братом Юркой Олсуфьевым37 (сыном дяди Александра) устроили грандиозный пикник на какой-то далекий остров. Устроили по-демократически: каждый участник внес по два рубля. Был нанят пароход с капитаном и командой, насколько помню, за сто рублей. Каждая семья везла свое угощение; взяты были и лакеи с собой. Не обошлось и без анекдота. Наш лакей, доморощенный мужик из села Ягубец, служил лакеем у прежней владелицы имения, княжны Надежды Алексеевны Трубецкой, и, после продажи имения, перешел на службу к нам. У княжны Трубецкой он исполнял роль лакея только во время ее наездов в деревню. Отец мой привез его с собой в Петербург; пришлось ему лишиться усов и отпустить бакенбарды (он насилу согласился), и с виду он стал походить на англичанина. Но хитрость малороссийская в нем осталась своя.

Когда стали съезжаться участники пикника, наш Семен быстро поставил себя во главе привозимых провиантов и разыграл из себя начальника всего предстоящего угощения. Угощение было и обильное и разнообразное. Все удалось на славу. Каково же было наше удивление, когда на следующий день Семен с гордостью подал нам к завтраку не начатый, не разрезанный, нарядный, так называемый «курник», то есть пирог из курицы и риса в форме башни. «Так много было всякой еды, – объяснил он, – я это оставил в стороне и привез домой». Нам ничего не оставалось, как съесть вкусное блюдо. Долго потом мы наводили справки, кто именно привез этот пирог. Оказалось, две участницы пикника, княжны Анюта и Мери Щербатовы, конечно, не заметившие исчезновения своего вклада и встретившие наши извинения громким, добродушным смехом.

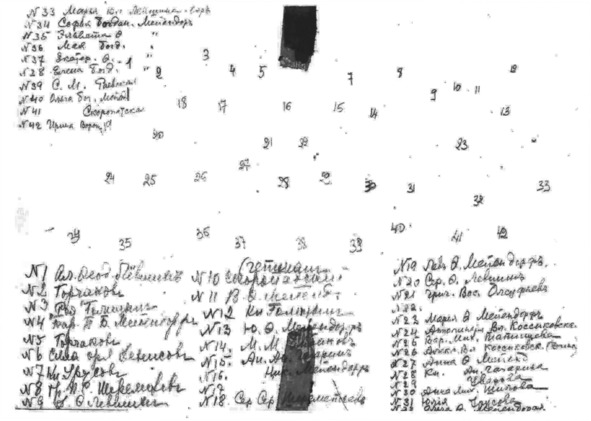

Фото 32. Мейендорфы (из обоих семейств) с родственниками на одном из традиционных «субботников», сборище семьи в Петербурге.

На обороте фотографии – оригинальная подпись.

Сидят слева направо в первом ряду: 42 – Ирина?; 41 – Скоропадская; 40 – Ольга Богдановна Мейендорф; 39 – С. М. Раевская; 38 – Елена Богдановна Мейендорф; 37 – Екатерина Федоровна Мейендорф; 36 – Мария Богдановна Мейендорф; 35 – Эльвета Мейендорф; 34 – Софья Богдановна Мейендорф. Во втором ряду: 33 – Мария Лёвшина; 32 – Ольга Федоровна Мейендорф; 31 – Юлия Урусова; 30 – Анна Михайловна Шилова; 29 – Уварова; 28 – кн. А. Гагарина; 27 – Анна Федоровна Мейендорф; 26 – Александра Владимировна Коссиковская; 25 – Варвара Михайловна Татищева; 24 – Аполлинария Владимировна Коссиковская. В третьем ряду стоят: 23 – Мария Федоровна Мейендорф; 22 – Андрей Андреевич Гагарин; 21 – Григорий Васильевич Олсуфьев; 20 – Сергей Федорович Лёвшин: 19 – Лев Федорович Мейендорф. В четвертом ряду: 13 – Юрий Федорович Мейендорф; 14 – ?; 15 – ?; 16 – Николай Мейендорф; 17 – ?; 18 – Сергей Сергеевич Шереметев. В последнем ряду слева направо: 12 – кн. Голицын; 11 – Василий Федорович Мейендорф; 10 – Павел Петрович Скоропадский (гетман); 9 – Дмитрий Федорович Лёвшин (троюродный брат тети Мани и будущий тесть Котика Сомова); 8 – Петр Сергеевич Шереметев (муж Елены Богдановны Мейендорф); 7 – кн. Урусов; 6 – Василий (Сила) Орлов-Денисов (муж Ольги Богдановны Мейендорф); 5 – Горчаков; 4 – барон П. Богданович Мейендорф; 3 – ?; 2 – Горчаков; 1 – Алексей Федорович Лёвшин

В главе о курсах я упомянула, что знания дают канву для мыслей, для создания своего миросозерцания. Это случилось со мной на одной из лекций по физике. Для всякого мыслящего человека вечным, неразгаданным до конца вопросом является вопрос о зле. Что такое зло? Самый простой ответ: зло – это нечто противоположное добру. Мы живем в мире противоположностей: тепло и холод, верх и низ, правда и ложь, ум и глупость, жизнь и смерть, свет и тьма. И вот на уроке о разложении солнечного света на различные цвета радуги меня как молнией пронизал вопрос: к тьме или к свету причислить инфракрасные и ультрафиолетовые лучи? Мы их не видим; значит, это тьма. Но они принесены нам солнечным лучом, лучом света; инфракрасный луч греет сильнее красного; фактически он отличается от последнего лишь длиной своих волн; если мы не видим его, то в этом виновен наш орган зрения; для нас это – тьма; а по существу это часть солнечного луча. Какая же это противоположность свету? Тот же вопрос можно поставить и в области слуха; мы слышим звуки, только если они не ниже и не выше таких чисел колебания звуковой волны в секунду. Есть люди, которые не слышат трещания сверчка; для них этот звук слишком высок; если нет других звуков, они наслаждаются полной тишиной; они называют тишиной нечто противоположное шуму. Но эта тишина – только для них тишина, а для других людей в этот момент царит не тишина, а резкий звук. Интересно дать и такой пример: можно видеть котенка, который разевает рот, по-видимому мяучит, мы, люди, не слышим его, но кошка-мать услышала и подошла; звук его мяуканья слишком высок для нашего уха. Значит, и в этом случае тишина – понятие, нами выдуманное. Природа полна звуков! Природа полна света! Звук, свет – это нечто действенное. Тишина, тьма – это понятия, нами надуманные. Свет светит, и тьма не может «объять» его. Принесите в комнату закрытый ящик. В нем тьма. Откройте ящик; убавит ли эта тьма тот свет, который царит в комнате? Тьма не действенна. Тьма – ничто. Свет – что-то. Тьма не противоположна свету; тьма есть отсутствие света, и больше ничего.

Холод есть лишь меньшее количество тепла. Тепло – энергия. Холод – малое количество этой энергии. Есть ли в мире точка, где полное отсутствие тепла, мы не знаем; но мы знаем, что нет ничего противоположного той энергии, которую мы называем теплом, нет той энергии, которая была бы обратна энергии тепла. Смерть есть отсутствие жизни. Покой – отсутствие движения. Нет в мире физическом противоположностей.

Вот то новое понимание природы, которое я получила на курсах. Вопроса о добре и зле оно, конечно, не разрешило, но оно зародило мысль; не есть ли зло только отсутствие добра? Не есть ли дьявол только удаление от Бога? Дьявол не может быть действенной силой. Он – не Ариман, который, по индусским понятиям, борется с Ормуздом. Мы верим в Единого Бога Творца, Бога – как сосредоточие всей Любви, всей Истины, всей Силы, всей Славы! И падший ангел – ничто перед Ним!

Сделав это отступление в область философии, вернусь к описанию тех событий, которые встретились в моей жизни в течение тех лет.

Осенью 1894 года умер Государь Александр III. Чувство, испытанное мною при этом неожиданном известии, было страх за Россию. Было ли это предчувствие или просто следствие того уважения к его твердой иностранной политике, которая не допускала никакой мысли о возможности войны? Рассказывали такой факт: неуравновешенный задира, германский император Вильгельм II, хотел во что бы то ни стало вовлечь Александра III в войну. В один прекрасный день к Государю является с экстренным докладом взволнованный, бледный военный министр: «Император германский прислал обратно мундир такого-то русского полка, шефом которого он числился!»

Казалось, война неизбежна. Но недаром Александр III назывался миротворцем. «Мундир принять и в шкаф повесить, а дураку этому войны все-таки не объявлять», – спокойно ответил Государь.

После его кончины Россия лишилась ощущения, что она находится за широкой спиной этого своего хозяина, который знает что делает. (К сожалению, это ощущение было только иллюзией. Император Александр III оставил тяжелое наследство своему несчастному Сыну. Русско-Японская война сорвала эту лубочную декорацию, за которой никакой мощи не оказалось. Комментарий Н. Н. Сомова). Грусть легла на многие сердца. Легла также и какая-то невольная жалость к Николаю II. Он был еще не женат. Ему пришлось ускорить свою свадьбу. Не могла быть эта свадьба веселой, радостной. После свадьбы молодые в открытом экипаже проезжали по Петербургу, среди приветствовавшей их толпы. Я, как близорукая, хотя и была в толпе, не могла видеть выражения лиц монаршей четы. Один из стоявших рядом со мной простой человек заметил:

«А новая Государыня будто боится чего-то; вон как к нему прижимается». – «А чего ей бояться?» – спросила я его. «А как же: была какая-то англичанка, а теперь стала царица; понятно, боязно!» Объяснение было очень наивное. Но, значит, и ей было не весело.

Александра II я любила детскою любовью десятилетней девочки, как царя, Александра III я уважала, а Николая II я жалела.

Коснувшись уважения, которое внушал к себе скончавшийся Государь, не могу не упомянуть о факте, рассказанном нам, детям, моею матерью из времен детства Александра III.

Семьи деда Мейендорфа и Олсуфьева, еще тогда не породнившиеся, были близки к царю Александру II, и их дети часто были званы им ко двору, чтобы среди других званых детей разделить игры его сыновей. Будущему

Александру III было тогда лет девять. По столько же лет было и его друзьям, моему отцу Федору Мейендорфу и моему дяде Александру Олсуфьеву (его тогда звали Сушкой). Великий Князь Александр еще не был тогда наследником престола: был еще жив его старший брат, Георгий. Как-то раз Вел. Князь обратился к моему будущему отцу со словами: «Давай будем дружить с тобой». – «Хорошо», – ответил ему тот. – «Но только в таком случае ты должен обещать говорить мне все, что ты думаешь, и никому другому этого не говорить». – «Этого я не могу: я как раз это уже обещал Сушке Олсуфьеву», – возразил Федор Мейендорф.

Александр III не обиделся и не рассердился на такой прямой отказ. (Я, грешным делом, думаю, что Император Александр III этого отказа не забыл. Ставши Императором, он не проявил никакой монаршей милости к бывшему другу детства. Из всех дочерей Дедушки только Мамá была сделана фрейлиной, а Дедушка умер Генерал Лейтенантом, не получив никакого придворного звания. Комментарий Н. Н. Сомова). Его отношение к двум его товарищам ни в чем не изменилось. Он уважал чувства и права своих сверстников. Это же уважение к правам и чувствам своих окружающих Александр III сохранил до конца своих дней. И не это ли уважение ко всякому человеку рождало то личное уважение к нему всех приходивших в соприкосновение с ним его современников?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Алексей Константинович Толстой 1817—1875.

2

Мейендорф – баронское семейство прибалтийских немцев. Род баронов фон Мейендорф происходит от баронов фон Икскюль. Ветвь, давшая начало роду баронов Мейендорфов, отделилась от основного ствола рода Икскюлей в третьей четверти XV века. Потомки жившего в 1470 г. Генриха Икскюля «Старого», владельца поместья Лиммат, генерал-лейтенант Яков фон Икскюль, брат его – полковник Отто Иоганн, племянник их – Вальтер Рейнгольд и двоюродный брат – Лаге фон Икскюль грамотой шведского короля Карла XI от 6 апреля 1679 года возведены с нисходящим их потомством в баронское королевства Шведского достоинство, с присвоением фамилии фон Мейендорф. Высочайше утвержденным 20 декабря 1865 года мнением Государственного Совета за дворянской фамилией фон Мейендорф признан баронский титул. Род баронов Мейендорфов был внесен в дворянские матрикулы Эстляндской, Лифляндской и Курляндской губерний.

3

Егор Федорович (1794—1879), генерал-адъютант и генерал от кавалерии – обер-шталмейстер и президент генеральной евангелическо-лютеранской консистории, родился на мызе Охт (эст. Охту) близ Ревеля. Прим. ред.

4

В молодые годы Егор Федорович, внук командира голштинских драгун, любимого полка Петра III, служил в конной гвардии и быстро продвигался по службе. Он считался лучшим танцором Ревеля и завидным женихом. Читаем у Сергея Гаврилова в книге «Остзейские Немцы в Санкт-Петербурге. Российская Империя Между Шлезвигом и Гольштейном. 1710—1918»: «Ревель тогда славился гостеприимством, красавицами и танцами. Балы у губернатора барона Будберга, графа Буксгевдена, барона Деллинсгаузена, графа Мантейфеля были изящны; редко проходил день без танцев… Из числа молодых жен всех более блистали графини Мантейфель, а из девиц – графиня Тизенгаузен. Танцоры были почти исключительно одни военные, всех полков гвардии и армии; на бал являлись всегда в чулках и башмаках; в красных мундирах были два кавалергарда и шесть конногвардейцев. Лучше всех танцевали граф Ферзен и барон Мейендорф». Во время Отечественной войны 1812 года барон Мейендорф принимал деятельное участие в сражениях под Витебском и Смоленском, а по отступлении русских войск от Смоленска находился при отряде генерала Тучкова 3-го и награжден орденом Св. Анны 4-й степени. В Бородинском сражении Мейендорф был тяжело ранен. В 1825 г. Мейендорф был произведен в полковники и назначен командиром Малороссийского кирасирского полка, с которым в 1831 г. участвовал в подавлении польского восстания 1831 г. В сражении при Грохове Мейендорф произвел знаменитую кавалерийскую атаку на польский центр. За это блестящее дело 21 февраля 1831 года Мейендорф получил звание флигель-адъютанта и орден Св. Георгия 4-й степени.

5

Барон Федор Егорович Мейендорф. Из дворян эстляндской губернии. Род. 3 сентября 1842 г. Выпускник Его Величества пажеского корпуса 1859 года, направлен в лейб-гвардии Конный полк. Произведен в корнеты лейб-гвардии Конного полка. С 1860-го по 1861 г. находился с нижними чинами полка в учебной вольтижерно-фехтовальной команде полков гвардейского резервного кавалерийского корпуса. В поручики произведен 17 апреля 1862 г. С 17 декабря 1864 г. по 18 ноября 1866 г. был делопроизводителем хозяйственного комитета полка; в штабс-ротмистры произведен 30 августа 1866 г., в ротмистры 31 марта 1868 г. Затем 16 сентября 1869 г. назначен командиром резервного эскадрона своего полка; 22 марта 1871 г. утвержден председателем хозяйственного комитета, а 30 августа того же года награжден орд. Св. Станислава 2 ст В полковники произведен 16 апреля 1872 г., а через год, 4 марта 1873 г., уволен от службы по домашним обстоятельствам, тем же чином с мундиром. 14 марта 1884 г. снова определен на службу, с назначением состоять для особых поручений при командующем войсками Одесского военного округа, с начислением по армейской кавалерии. Награжден орд. Св. Анны 2 ст. 30 августа 1885 г., орд. Св. Владимира 2 ст. 30 августа 1888 г. Высочайшим приказом от 31 мая 1893 г. назначен помощником Начальника канцелярии Императорской Главной Квартиры с оставлением в армейской кавалерии. 30 августа 1894 г. награжден орд. Св. Владимира 3 ст. Жена: графиня Мария Васильевна Олсуфьева – дочь обер-гофмаршала. Дети: Александра, Мария, Анна, Юрий, Василий, Лев, Ольга, Екатерина, Елизавета. [Источник: ПАЖИ Биографии Бывших пажей с портретами. Р. Фон Фрейман. Выпуск 5].

6

Ольга Федоровна Мейендорф, урожд. Брискорн 1811—1852.

7

Ольга Константиновна Брискорн, урожденная Маврогени (1776—1836), в первом браке Струкова. Над могилой мужа, сенатора Федора Максимовича Брискорна, в своем имении Пятая Гора близ Гатчины соорудила замечательную церковь, от которой сохранились лишь величественные развалины. «Массивная церковь-ротонда появилась над могилой сенатора в 1827—1829 гг. по инициативе его вдовы Ольги Константиновны Брискорн, в петербургском доме которой, на Галерной улице, впоследствии (осень 1831 – весна 1832) остановится А.С.Пушкин с Натальей Николаевной. Сама Ольга Константиновна отнюдь не была ангелом во плоти. Она вошла в историю под именем „курской Салтычихи“. Три года работала назначенная по личному повелению Александра I следственная комиссия, расследуя „дело курской помещицы Брискорн“. Результаты работы комиссии составили 22 тома из 6414 страниц разнообразных документов. Выяснилось, что на суконной фабрике О.К.Брискорн в 1820—1821 гг. от голода, болезней и непосильного труда умерло 128 человек, из них 44 – моложе 15 лет. А из имения, несмотря на истязания, пытки и круговую поруку, с 1818-го по 1821 г. бежало 200 человек. В 1825 г. доклад следователей лег на стол уже следующего императора – Николая I. Нескольких виновных в злоупотреблениях сослали на каторгу. Однако к тому времени Ф.М.Брискорн уже умер, а вдова перебралась в Петербург.» [Источник: Дмитрий Вернидуб «На денек за Гатчину»].

8

Федор Максимович Брискорн (1760—1824), тайный советник (1796), сенатор (1803), с 1773 – в Министерстве иностранных дел, секретарь русского посольства в Голландии, к 1796 статс секретарь императора Павла I, который пожаловал ему богатое поместье в Курляндии; награжден орденами Св. Владимира 4-й ст., Св. Анны 2-й ст. и Св. Иоанна Иерусалимского, имел двух дочерей.

9

Из воспоминаний Греча мы узнаем, как при Павле сын придворного аптекаря-немца мог стать сенатором: «Фамилия Брискорн. Родоначальником ее был придворный аптекарь Максим Брискорн. Детей у него было как склянок в аптеке, и все они процвели и распространились. Так как они были в дружбе с моим отцом, а некоторые из них и на меня имели непосредственное влияние, то я и опишу всю эту фамилию […] Максим Максимович [брат Федора] был в военной службе и в начале царствования Павла служил майором в Перновском гарнизоне. Жена его, лифляндка, связала из доморощенной овечьей шерсти пару перчаток и послала их при немецком письме к императору Павлу, прося его употребить эти варежки в холодную погоду на вахтпараде. Это наивное предложение понравилось Павлу. Он приказал послать ей богатые серьги из кабинета при письме на немецком языке. Оказалось, что ни один из его статс-секретарей не знал немецкого языка; вытребовали для этого чиновника из Иностранной коллегии, и прислан был коллежский советник Федор Максимович Брискорн. Воспитание его сопряжено с любопытным эпизодом. Перед вступлением в первый брак императора Павла дали ему для посвящения его в таинства Гименея какую-то деву. Ученик показал успехи, и учительница обрюхатела. Родился сын. Его, не знаю почему, прозвали Семеном Ивановичем Великим и воспитали рачительно. Когда минуло ему лет восемь, поместили в лучшее тогда петербургское училище, Петровскую школу, с приказанием дать ему наилучшее воспитание, а чтоб он не догадался о причине сего предпочтения, дали ему в товарищи детей неважных лиц; с ним наравне обучались: Яков Александрович Дружинин, сын придворного камердинера; Федор Максимович Брискорн, сын придворного аптекаря; Григорий Иванович Вилламов, сын умершего инспектора классов Петровской школы; Христиан Иванович Миллер, сын портного; и Илья Карлович Вестман, не знаю чей сын… Обратимся к Брискорнам. Последний из совоспитанников Великого был Федор Максимович Брискорн: он, наравне с другими, поступил в Иностранную коллегию, был секретарем посольства в Голландии и, как я сказал выше, попал в секретари к императору Павлу. Государь иногда жестоко журил его, но однажды, в жару благоволения, подарил ему богатое поместье в Курляндии. При вступлении на престол императора Александра Брискорн был назначен сенатором. Он был человек умный и дельный, но притом странный, скрытный, недоверчивый и мнительный. […] Женился на вдове Струковой. У них было две дочери. Одна замужем за бароном Мейендорфом, другая за Левшиным.

10

Однако муж Ольги Федоровны, Егор Мейендорф, оставался лютеранином. Он возглавлял лютеранскую консисторию в Санкт-Петербурге и даже заказал Петру Клодту памятник Мартину Лютеру, который поставил на высоком постаменте недалеко от своей мызы Кумна в Эстляндии. Благодаря его активному участию, для строительства Эстонской лютеранской церкви св. Иоанна на Офицерской улице в Санкт-Петербурге была выделена значительная сумма из казны, и сам он пожертвовал немало своих собственных денег на эти цели. Интересно, что в его честь был назван в Петербурге бульвар, существующий и поныне. Вот любопытная заметка Алексея Ерофеева из «Вечернего Петербурга» №35 за 28.02.2008 под названием «Бульвар с забытым именем»: «Мейендорфский бульвар был создан в 1877 году местными домовладельцами на собственные средства. Распорядился о его именовании в том же году император Александр II. Бульвар получил имя барона Егора Федоровича Мейендорфа, который заведовал благотворительными учреждениями лютеранской церкви и являлся активным инициатором создания зеленой зоны на одетой камнем улице. Должность барона была весьма почетной, поскольку в квартале между Большой и Малой Конюшенными улицами находятся три лютеранские церкви: немецкая Святого Петра – на Невском проспекте (построена Александром Брюлловым); финская Святой Марии – на Большой Конюшенной (возведена Юрием Фельтеном) и шведская церковь Святой Екатерины на Малой Конюшенной, перестроенная из фельтеновской шведским петербуржцем Карлом Андерсоном. Мейендорфский бульвар известен каждому петербуржцу. Только практически никто не знает, что он имеет такое название. Дело в том, что проходит он посередине Малой Конюшенной улицы. После того как она превратилась в пешеходную зону, а вместо взрослых деревьев на бульваре появились привезенные из-за рубежа липы (которые так и не прижились), в срединном участке улицы стало вообще трудно увидеть бульвар. Между тем названия его никто никогда не отменял, в отличие от улицы, которая с 1918-го по 1991 г. именовалась в честь члена „Народной воли“ Софьи Перовской».

11

Граф Василий Дмитриевич Олсуфьев (1796—1858), умер в Риме, похоронен в Московском Даниловом монастыре, камергер (1830), церемониймейстер (1836), губернатор Московский (1838—1840), действительный статский советник, с 1840 г. – гофмаршал Двора цесаревича Александра Николаевича (будущего императора Александра ІІ), обер-гофмейстер. Получил в 1856 г. графский титул. Его прадед, тоже Василий Дмитриевич, был обер-гофмейстером при Петре Великом. Вот какая история приключилась с его прабабкой во время царствования Петра, которому, как увидим, были не чужды довольно сомнительные забавы: «Замечательно было еще сегодня вот что. Император приказал собраться в здании Сената всем маскам, которые почему-либо не явились туда в прошедшее воскресенье, чтобы исполнить не исполненное ими, т.е. выпить столько же, сколько выпили другие. Для этого были назначены два особые маршала, обер-полицмейстер и денщик Татищев, которым было поручено смотреть, чтобы ни один из гостей, кто бы он ни был, не возвратился домой трезвым, о чем эти господа, говорят, и позаботились как нельзя лучше. Рассказывают, что там было до тридцати дам, которые потом не могли стоять более на ногах и в этом виде отосланы были домой. Многим из них это удовольствие не обошлось без головной боли и других неприятностей. Приказание императора было так строго, что ни одна дама не осмелилась остаться дома. Некоторые хотели отговориться болезнью и в самом деле были больны как сегодня, так и в прошедшее воскресенье; но это ничего не помогло: они должны были явиться. Хуже всего притом было то, что им наперед объявили, что их собирают единственно только для того, чтобы напоить за неявку в прошедшее воскресенье. Они очень хорошо знали, что вина будут дурные и еще, пожалуй, по здешнему обыкновению, с примесью водки, не говоря уж о больших порциях чистой простой водки, которые им непременно предстояло выпить. Добрая маршальша Олсуфьева, родом немка, женщина очень милая и кроткая, до того приняла все это к сердцу, что сегодня утром преждевременно разрешилась от бремени. Когда ей накануне объявили приказание императора, она тотчас отправилась ко двору и всеподданнейше просила императрицу избавить ее от обязанности ехать в Сенат; но ее величество отвечала, что это не от нее зависит, что на то воля государя, от которой он ни за что не отступит. Маршальша, обливаясь горькими слезами, начала представлять, что она не из каприза оставалась в прошедшее воскресенье дома, что уже более недели не выходит со двора, что беременна в последнем периоде и что ей крайне вредно пить и подвергаться дурным от того последствиям. Тогда императрица пошла к императору и умоляла избавить маршальшу на этот раз от обязанности быть в Сенате. Он отвечал, что охотно сделал бы это для нее, но что никак не может, по причине других знатных русских дам, которым немцы и без того уже так ненавистны, что такое снисхождение еще более усилило бы неприязнь к иностранцам. Императрица возвратилась с этим ответом, и бедная маршальша так терзалась во всю ночь, что на другое утро разрешилась мертвым младенцем, которого, говорят, прислала ко двору в спирту. Вот случай, мне известный; кто знает, сколько, может быть, было еще и других подобных?» [Берхгольц Ф. В., фон. Дневник камер-юнкера Берхгольца, веденный им в России в царствование Петра Великого, с 1721 по 1725 год. http://gbooks.archeologia.ru/]