Полная версия

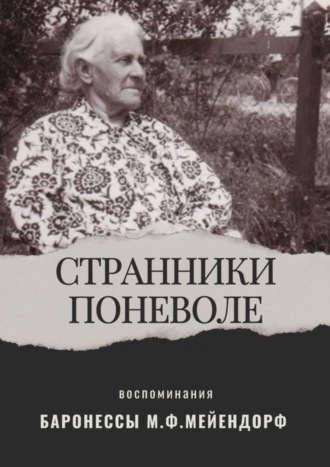

Воспоминания баронессы Марии Федоровны Мейендорф. Странники поневоле. Книга 1

Вскоре после вступления моей матери в члены общества место председательницы оказалось вакантным, и на общем собрании ей предложили занять это место. Тут-то и развернулась вся ее энергия, вся ее организаторская способность. Она сразу поняла, что надо как можно ближе поставить жертвователя к объекту его благодеяния. Она мастерски умела руководить заседаниями. Благодаря своей прирожденной недюжинной памяти, она не ошибаясь называла собравшихся по имени и отчеству, давала слово чуть ли не насильно тем робким, которые захотят что-то сказать и тут же смиренно замолкают; сама горячо и ясно высказывала свои мнения и провела такое предначертание: весь приход был разделен на участки, каждый участок был записан за таким-то членом, и этот член должен был, лично обойдя всех нуждающихся своего участка, доложить о них собиравшимся на заседание членам. На этих заседаниях члены торговались друг с другом, выпрашивая из кассы пособия для своих бедных. Члены общества стали старательно вербовать жертвователей на это живое дело; и дело шло, объектами благотворительности являлись, конечно, не только портовое население, но и вообще люди, обиженные судьбой: старые, больные, овдовевшие матери с детьми на руках и т. д.

К нам лично приходила стирать поденная прачка, вдова Марья. Работала она очень хорошо; имела несколько домов, куда ее приглашали, и зарабатывала вполне достаточно, чтобы прокормить себя и своих двух маленьких детей. Оставляла она их на попечение доброй соседки. Но вдруг соседка переехала куда-то, и Марья могла ходить на работу только в те редкие дни, когда находила кого-нибудь, кто соглашался смотреть за ее детьми. Моя мать стала приглашать ее на работу вместе с детьми.

Но мать тут же подумала: такая женщина не одна; многие вдовы связаны детьми. И вот что она придумала: устроить при благотворительном обществе дневной приют для малых детей, куда матери приводили бы детей идя на работу, внося при этом небольшую плату за скромный обед ребенка, и заходили бы за ними перед вечером. Задумано – сделано. Была нанята комната с кухней, нашлась добрая душа среди членов, согласившаяся проводить день с детьми, наблюдать за нанятой для них кухаркой, получать с матерей установленные гроши. Названо было это учреждение «Детской столовой». Первыми посетителями этой «столовой» были записаны дети нашей Марьи – Таня и Ваня. (В мое время это разрослось в громадную организацию c многими десятками столовых и сотнями дам-благотворительниц, из которых многие поступали, чтобы повысить свой социальный статус. Комментарий Н. Н. Сомова).

Началось дело с шестью детьми. Обществу приходилось, конечно, кое-что и доплачивать. К концу зимы детей было уже около 20-ти. При постепенном возрастании количества детей приходилось менять квартиры, с трудом находя таковые, потому что домовладельцы избегали таких шумных, неспокойных жильцов. Стали думать о постройке своего здания. У общества издавна лежал небольшой «запасный» капитал. Моей матери удалось на общем собрании уговорить всех рутинеров пустить в ход этот капитал. Но его не хватало. Тогда у властей выхлопотали разрешение по всему приходу сделать сбор по домам: разделив приход на участки, члены общества обошли его из квартиры в квартиру.

Мы с Алиной тоже принимали в этом участие. Было очень интересно входить к незнакомым людям, в незнакомые квартиры. Сбор оказался удачным. (Один наш знакомый дразнил сестру и меня, говоря: часто дают за заслуги медаль с надписью: «С нами Бог». Вам тоже дадут медаль, но с надписью: «Бог с Вами!»).

Городское управление отвело в конце города даровой участок, и постройка началась. Однако к концу дела недохватило 600 рублей для уплаты архитектору; дом уже был готов. Мать моя затеяла устроить любительский спектакль, артистами которого были дети. Моя приятельница, Надя Сомова, написала либретто сказки «Золушка». Декорациями занялся мой отец, роль Золушки исполняла наша младшая сестренка Эльвета26. Давалось представление в здании приюта. Было отпечатано триста билетов по два рубля. Предполагалось, что, как всегда бывает с благотворительными билетами, они разойдутся, но на спектакль взявшие их не явятся. Зала приюта могла вместить сто человек. Решили, что вряд ли наберется это число желающих. Пьеса состояла из трех действий. В первом – кухня. Мой отец на простыне нарисовал печь и висящие около печи кастрюли, ложки и прочее.

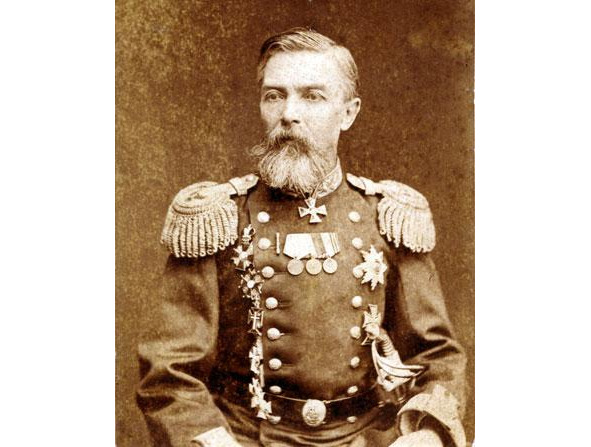

Фото 17. Павел Алексеевич Зеленой

Золушка в сером халате причесывает своих сестер (одна из них моя десятилетняя сестра Катруся, другая – дочь адмирала Михайлова, тоже десяти лет). Нарядные сестры уезжают. Золушка плачет в глубине сцены. Появляется фея, высокая, очень красивая одиннадцатилетняя дочь градоначальника Павла Алексеевича Зеленого27, и загораживает маленькую Золушку от публики. Из-за простыни невидимые руки снимают с Золушки халатик, и нарядная, сияющая Золушка уводится феей. Занавес опускается на несколько минут. Стены, то есть простыни, изображающие кухню, удаляются. Перед публикой уже другие простыни, изображающие царский дворец. За стеной раздается музыка; вдоль стен сидят гости (дети статисты, наряженные в старинные костюмы – маркизы – между ними были и трехлетние). Костюмами заведовала сестра Алина. На авансцене несколько пар танцуют менуэт. Раздается бой часов; Золушка, выступавшая в первой паре, убегает; за ней мчится кавалер – принц. Опять минутный антракт; снова кухня; принц примеряет башмачок и находит свою Золушку.

Все было бы хорошо. Но – о ужас! С утра уже по городу шел слух, что все получившие билеты хотят приехать во что бы то ни стало! Что тут делать?

Но безвыходных положений не бывает. Во второй комнате приюта ставится «волшебный фонарь», в третьей комнате сервируется чай. У входа в здание стоят мои братья, мальчики тринадцати, пятнадцати и шестнадцати лет. У них на руках сто билетов розового цвета с надписью «Золушка», сто билетов голубого цвета с надписью «Волшебный фонарь» и сто билетов белых с лаконическим словом: «Ждать»! Братья первую сотню ведут налево, вторую – в темную комнату с фонарем, третью в комнату направо, где мне поручено было угощать опоздавших. Затем видевших «Золушку» ведут ждать, видевших волшебный фонарь ведут смотреть «Золушку» (покорные актеры играют вторично), ждавшие идут смотреть волшебный фонарь. Наконец, дети играют «Золушку» в третий раз, и все удовлетворены. После этого в одной из зал приюта дети-актеры и дети-зрители танцуют кто что умеет. Надо отдать должное добродушию и публики, и детей. Все остались довольны, и архитектор был уплочен. Дневной приют для детей начал существовать в 1890 году.

Спустя немного времени жена градоначальника устроила такое же общество, обслуживавшее остальную часть одесской территории. Появились «Детские столовые» и в других частях города. В то время такого рода учреждения, носящие теперь название «яслей» и «детских садов», находились лишь за границей и, кажется, одно в Петербурге, созданное известной благотворительницей Марией Сергеевной Щербатовой. При детской столовой была со временем устроена рукодельня: опытная закройщица кроила простую одежду разного размера, женщины разбирали эту работу по домам, а наемная продавщица выносила эту работу на базар. Рукодельня полностью оплачивала себя.

9. Молодость

Я уже писала о том, сколь насыщено было мое отрочество впечатлениями извне. Молодость моя носила совсем другой характер. Окончив гимназию, мы обе стремились приложить свои силы к какой-нибудь деятельности. Сестра моя занялась прикладным искусством: училась рисовать по бархату, потом по фарфору. (Я помню у нас в гостиной шелковую ширму, разрисованную Мамá. Комментарий Н. Н. Сомова). Я же, увлеченная одной подругой, бегала с ней на фельдшерские курсы и ходила в больницу на амбулаторный прием, где училась делать перевязки. Я и до того, бывая летом в нашем имении, лечила крестьян, справляясь с гомеопатическим лечебником. Теперь я это делала уже более уверенно.

Эти занятия столкнули меня с окружающим меня житейским горем. Я стала задумываться над вопросом неравномерности распределения жизненных благ. Меня мучило мое сравнительное благоденствие. Прочла я, помню, Адама Смита. Позже прочла весь четвертый том сочинений Льва Толстого. Но ответа нигде не было. Среди наших знакомых была одна богатая дама. Муж ее, барон фон Маас, был известным в Одессе благотворителем, очень много и очень разумно помогавшим бедному населению. Он построил бесплатную больницу, ночлежный дом и жертвовал широко во все благотворительные общества. Я как-то сказала этой даме, что тяжело сознавать себя богатой при виде бедняка; а она мне ответила: «Но ведь, давая бедному, вы получаете нравственное удовлетворение». Христос сказал: «Раздай все и иди за Мной». Значит, не процесс раздавания считал Он путем к Богу, а что-то другое, которое настанет после того, как ты расстанешься с богатством. Богатство дает тебе чисто житейские заботы и требует всего твоего времени, всего твоего внимания. Когда я давала медяки встречным нищим, я делала это просто как жест любезности, как жест своего рода ласки, а не как какое-то добродетельное отчуждение своей собственности. Только раз я дала целый рубль, чтобы действительно прийти на помощь человеку. Это был молодой, здоровый, но очень бледный человек. Я увидела в нем голодного и, сообразив, что ему вряд ли будут подавать прохожие, дала ему рубль, чтобы накормить его сегодня. Тот факт, что я помню это до сих пор, показывает, что я тоже, грешным делом, вменяла себе в праведность такого рода поступки.

Фельдшерский курс я не закончила. Мы жили за восемь верст от города, а у нас заболела наша милая Елизавета Васильевна, наша Лиляша, которая так много дала своих сил и любви нам, детям. Она слегла в какой-то длительной внутренней болезни, и ей необходим был посторонний уход. Я решила, что, чтобы быть «сестрой милосердия», вовсе не нужно надевать на себя косынку; можно быть просто сестрой милосердия в жизни. И я оставила курсы. С другой стороны, я бросила желание стать доктором. Раз как-то, когда я ходила в больницу на практику, я сидела в пустой проходной комнате, чтобы во время перерыва закусить взятым с собой завтраком. Из соседней палаты доносились стоны умирающего. Мимо меня проходила какая-то пожилая сестра. Она заметила, что я не прикасаюсь к еде, и сказала: «Да вы не слушайте». И я поняла: чтобы быть дельной сестрой, дельным доктором, надо уметь «не слушать»!

Когда я летом приезжала в деревню, я желала насладиться природой, а вместо того не могла отказать в помощи людям, приходившим ко мне за лекарством.

Надо сказать, что в то время в Киевской губернии земство28 не было еще введено. Медицинская помощь народу заключалась в том, что где-то жил уездный врач, получавший жалованье от государства и обязанный разъезжать по всем селам своего большого участка. Застать его дома было так же трудно, как и дождаться его случайного появления в данном селе. Поэтому ко мне шли за лекарством и за советом не только жители села нашего, но и соседних сел. Интересно отметить, что посторонние приносили либо цыпленка, либо яиц, иногда даже просто двугривенный (двадцать копеек) и ни за что не уносили этого обратно, как я того ни требовала. «Это вы своих можете лечить даром, – говорила баба, – а я ведь из другого села, я не ваша!» В этих словах отражалась психология старого, еще не забытого крепостного времени.

Итак, я разрывалась между желанием помочь и желанием наслаждаться жизнью. Я чувствовала себя на одинаковом расстоянии от двух стройных оркестров: от одного несутся живые, веселящие звуки; другой дает тоже красивые, но грустные аккорды. А в душе моей я слышу непрекращающийся диссонанс. Вот я и решила бросить медицинское поприще. Отец мой поговорил с крестьянами. Село было богатое. Общими силами была приглашена в село настоящая докторша, конечно, более полезная, чем я – неопытная и приезжавшая только на лето. Впоследствии я слышала от матери такое мнение: доктора, благодаря своей практике, становятся либо святыми, либо черствыми, бесчувственными. Я не была способна ни на святость, ни на уменье не слышать стонов. Моя сестра Анна, о которой я уже писала, пошла во время русско-японской войны на фронт, прослушав предварительно краткий курс для сестер милосердия. Про нее рассказывали, что, когда выносили солдата из ее палаты, только что скончавшегося, она каждый раз плакала. Она не могла привыкнуть. Когда, несколько лет спустя, разразилась война 1914 года, она говорила: «Как я пойду на войну? Ведь я теперь и здоровых солдат без слез не могу видеть!» – «Так не иди, – говорили мы ей, – найдутся другие, более молодые, здоровые». – «Нет, – отвечала она, – ведь я опытная сестра, я должна идти». И она пошла. Работала сначала в санитарном поезде, перевозившем раненых с карпатского фронта в Киев, а потом на Черном море, на госпитальном судне, где и погибла (как я уже писала), положив жизнь свою за други своя.

Однако в своем повествовании я перескочила вперед. Вернусь снова к годам моей молодости. Как я уже сказала, я бросила фельдшерские курсы. По примеру матери я стала заниматься благотворительностью, то есть посещала «Детскую столовую» и возилась там с детьми, помогая заведующей. Но благотворительность не удовлетворяла меня. Мне всегда казалось, что она только слегка приходит на помощь неимущему, бедному, что она «впроголодь кормит голодного». Между тем меня продолжали мучить вопросы, и не только вопросы социальные, но и религиозные. Молодость – это время пересмотра всего своего внутреннего багажа.

У меня было Евангелие, подаренное мне еще давно моей матерью. Она написала на нем: «Читай со вниманием и со смирением, и приблизишься к истине». И вот я стала читать со вниманием, но, увы, без смирения. Я хотела со своим гордым человеческим, да еще полудетским умом во всем разобраться, все понять – и не понимала. Не буду теперь останавливаться подробно на возникавших у меня вопросах; скажу только, что сперва появились сомнения, а потом и серьезные колебания в вере. Я была на пути к полному безверию. Но Бог спас меня от этого.

Родители отпустили нас, трех старших девочек, в Москву, погостить к тете Зубовой. Другая сестра матери, тетя Ольга Васильчикова, побывав в то время в Москве, просила нас навестить и ее в подмосковном ее имении, Каралове, где она жила со своей семьей. Ее дочь Машу я уже знала, а там я познакомилась со второй ее дочерью Сашей. (Тетя Саша вышла замуж за Милорадовича. С ее сыном, Колей Милорадовичем, я служил в Константинополе у англичан в портовой секции Междусоюзного Контроля. Тетю Сашу я никогда не видал, только присутствовал на ее отпевании в Париже в 1926 году. Тетя Маша жила всегда в Австрии и была там, так же как и в России, принята ко Двору. Во время войны, когда Австрия изнемогала, Император Франц Иосиф просил ее неофициально поехать в Россию и закинуть удoчку насчет сепаратного мира с Австрией. Для России это было бы чрезвычайнo выгодно: мы сразу победили бы Германию и мир был бы заключен в 1916 г. Однако прогрессисты масоны, лакеи союзников, и все, кому нужно было крушение трех империй, подняли такой гвалт, что тетю Машу не приняли, не выслушали, лишили звания фрейлины и отправили обратно. Комментарий Н. Н. Сомова). Трудно описать словами облик этой моей двоюродной сестры. Она была какая-то неземная. В ней светилась ее чудная душа. Ее необыкновенная сердечность, ее отвлеченность от всего житейского, ее устремленность к чему-то высокому, ее вера в Бога, ее любовь к Богу так и сквозили во всех ее действиях, во всех ее словах. Я провела там несколько дней; я не говорила с ней о моих сомнениях, но я заразилась ее верой и уехала я оттуда другим человеком. Я была на краю пропасти, и она спасла меня. Я поняла, вернее почувствовала, что вера не основывается на логических доводах разума. Вера есть состояние души, ощущающей присутствие Бога.

Мне было тогда восемнадцать лет. Девятнадцати лет я влюбилась. В это время мы жили и лето и зиму в восьми верстах от Одессы. (Этот пригород назывался Большой Фонтан, где я родился. Комментарий Н. Н. Сомова). В городе у нас были и друзья и знакомые, но добираться до них было не так-то легко и просто. «Чугунка», обслуживавшая жителей этого дачного района, ходила летом очень часто, а зимой очень редко, и то только по будням. В воскресенье мы были как бы отрезаны от мира. С тем большим удовольствием мы ждали прихода пешком двух молодых людей. Они недавно кончили среднее учебное заведение. Один из них, Коля Сомов, был студентом университета. Другой, Володя Стенбок-Фермор, отбывал воинскую повинность. Сомов был явно влюблен в мою старшую сестру Алину, Володя просто приходил с ним за компанию; я же вообразила себе, что он приходит ко мне. По свойственной мне скрытности я ни ему, ни своим не показывала своих чувств. Целую зиму эти чувства росли и росли, а летом я увидела, что он принадлежит другой. (Сестрe Папá. Тете Паше. Они прожили вместе долгую жизнь. Тетя Паша скончалась на руках Ольги Богенгард в Париже 92 лет. Комментарий Н. Н. Сомова). Помню, как я ушла в глубь кукурузного поля, бывшего поблизости нашей дачи, и, сев на землю, дала волю своим горьким слезам.

К сведению тех из моих молодых читательниц, которые, быть может, склонны верить гаданиям, я должна рассказать следующее. Весной 9 марта у нас, как всегда, пекли из сдобного теста жаворонков, и в один из них запекали серебряный пятачок на счастье тому, кому он достанется. Я, конечно, загадала: если пятачок будет мой, то, значит, «он» меня любит. Пятачок-то у меня оказался, а через месяца два выяснилось, что пятачок меня надул. Итак, гадайте, кто хочет и любит гадать, но гаданиям не верьте. Между моими знакомыми была одна престарелая девица, очень желчного характера. Про нее говорили, что это произошло от ее неудавшейся, неразделенной любви. Я решила, что со мной этого не будет. «Что я? Какая-то глупая институтка, что ли?» Не стану я чахнуть от любви, это противоречило моей гордой натуре, и я, поплакавши в кукурузном поле, тут же решила больше никогда о нем не думать; удалось мне это нелегко.

Фото 18. Паша Стенбок-Фермор, урожд. Сомова с сыном Сережей

Как только у меня мелькала мысль о нем, я сразу же заставляла себя думать о чем-либо другом. Я весь день неотступно следила за собой. Чем только я не занимала себя в это время! Мои младшие сестры (они были на восемь и на десять лет моложе меня) с удовольствием вспоминают осень этого года, которую мы проводили в деревне; я играла с ними в Робинзоны, ходила с ними гулять по полям и лесам, рассказывала им сказки – все это, чтобы не думать о «нем».

Мне это наконец удалось. Я убедилась на опыте, что человек может владеть своими мыслями; он может думать о чем хочет и не думать о чем не хочет. Этим, по моему мнению, человек отличается от зверя. Услышит кошка шорох от мыши, и она уже не может не думать о ней, не думать о том, как подстеречь ее, как поймать ее; а человек и жадность свою одолеть может, и злобу свою усмирить, и страх свой победить, и любовь потушить – и все это благодаря возможности не думать об этом, а думать о чем-нибудь другом. Итак, днем я не думала о «нем»; но в продолжение чуть ли не целого года я видела «его» каждую ночь во сне. Раз я видела во сне, что «он» искал «ее», чтобы поднести ей какой-то цветок, но, не найдя «ее», дал этот цветок мне. Какое яркое сильное чувство счастья я ощутила в это мгновенье!

«Но то был сон». В то время часто пелся и любительницами и певицами сентиментальный немецкий романс с припевом к каждой строфе: «Es war ein Traum»29.

Была у меня мысль: не должна ли бы я запретить себе видеть «его» во сне? Но я не решалась это попробовать: я боялась, что это возможно и что тогда я буду лишена удовольствия видеться с ним во сне. Так для науки и останется неразрешенным вопрос о том, простирается ли и на сон внутреннее самообладание человека.

Так или иначе, время шло. Я перестала думать о «нем», перестала и во сне его видеть. Поборов в себе мои чувства к «нему», я не стала однако ни желчной, ни разочарованной; я не носилась с собой, не расстраивалась и не плакала над собой, а жила простой, обыкновенной жизнью, не мечтая о будущем, не сожалея о прошлом. Я жила сегодняшним днем. Так и сейчас, на старости лет, я продолжаю жить сегодняшним днем. Я никогда больше не влюблялась и очень мало интересовалась мужчинами; мне все они казались неинтересными. Видно, что я была сильно поранена моей первой любовью и, вырвав ее с корнем, вырвала вообще способность еще раз полюбить кого-нибудь. Этой неразделенной моей первой и последней любовью я и заканчиваю главу моей молодости.

10. Сестра Алина

Фото 19. Александра Федоровна Мейендорф (Алина), в замужестве Сомова

Она была старшая в семье: на год и два месяца старше меня. Я не помню себя без нее. Раз, когда мне только что минуло три года, она захворала, и знаменитый тогда детский доктор Рауфус, опасаясь прилива к голове, не только не разрешил с ней разговаривать, но даже запретил ей картинки показывать. Это последнее очень поразило меня; поэтому я и помнила это. Все остальное детство после ее выздоровления мы провели неразлучно. Мы все делали вместе. Очевидно, она придумывала игру, а я беспрекословно исполняла ту роль, которую она в игре мне предоставляла. Описать ее ребенком я совершенно не могу: мы были с ней одно целое; я не знаю, где кончалась я и где начиналась она. Раз, гуляя в Летнем саду, «мы» увидели проезжавшего Государя Александра II. Собственно говоря, не зная, на кого смотреть, я вовсе и не видела Государя, но дома мы всем рассказывали, что «мы» видели царя (мне было тогда три года с чем-то). Когда нас подзывали, то не говорили: Алина и Маня, а просто: «Алина – Маня, идите сюда». Вспоминая уже более позднее время, я могу сказать, что она во всем была моим поводырем. Это она, после крестин брата Юрия, организовала крестины появившихся на свет щенят. Это она, нарядившись матерью и посадив за учебный стол меня и Анну, дала первое театральное представление; это она, каждую зиму в вечер под Новый год, наряжала самого младшего члена семьи, сажала его на ковер, покрытый красивым розовым одеялом, а мы, остальные, тащили его за ковер в гостиную, где сидели родители, и пели: «Новый Год! Новый Год! Весь украшенный идет! Новый Год! Новый Год!»

У бабушки моей была старая горничная, Анна Игнатьевна Храпова; она когда-то была крепостной девочкой. Выросши в господском доме, она, конечно, наслышалась много французских слов. Она называла Алину «прожектеркой».

Фото 20. Мария Федоровна Мейендорф (Маня)

Была Алина очень живая и очень впечатлительная. Между прочим, она страшно боялась цыган (в то время ходили какие-то слухи, что цыгане крадут детей). Когда та же Анна Игнатьевна (или Анна-Ига, как мы ее звали) рассказывала сказку про лису и волка, добрая Алина каждый раз плакала, когда у волка хвост примерзал к проруби. Ее доброта сказывалась и позже. Когда у нас жила француженка, приглашенная для обучения нас французскому языку, эта француженка вздумала наказать Алину и задала ей письменно проспрягать в наказание какой-то французский глагол. Я возмутилась: я знала, что мать не дала ей права нас воспитывать и наказывать.

«Нет, Маня, – сказала Алина, – я ей его напишу: мне это ничего не стоит, а ей будет обидно. Ведь она это сделала только потому, что не хотела ударить в грязь лицом перед Mademoiselle Rose (которая была в этот день со своими пасомыми у нас в гостях)».

Воображение у Алины было большое, и она часто рассказывала нам с Анной всякие небылицы. Например, она уверяла меня, что, когда я была маленькой, то была так толста, что не могла свободно проходить через двери большой дедовской квартиры в Петербурге, и я, четырехлетняя глупышка, верила ей. Для меня она была путеводной звездой все мое детство.

Живя как бы под ее крылышком, я не замечала разницы в наших характерах; мне казалось, что мы с ней совсем одинаковы. Лицом мы, действительно, походили очень друг на друга, только расцветка у нас была разная: ее волосы были светлее моих, ее цвет лица отдавал в малиновый оттенок, а мой в вишневый, глаза у нее были карие, а у меня черные. Что же касается черт характера, то я только позже поняла, сколько в нас было противоположного. Я была молчалива, а она общительна. Я углублялась в себя, а она жадно интересовалась окружающими. Я была скрытна, а она – душа нараспашку. Бывало, я ей поверю какие-нибудь свои сокровенные мысли или переживания, а она их выпалит при полной гостиной чужих людей, говоря:

«А Маня вот как про это думает!» Я готова была сквозь землю провалиться в эти минуты; мне казалось, что меня раздели донага, а она и не замечала, что она со мной делала. Когда я ей говорила потом: «Зачем ты при всех это сказала?», то она только удивлялась: «Ведь ты же правда так думаешь?» Кончилось это тем, что я стала скрытна и по отношению к ней и не впускала ее больше в свое «святое святых».