Полная версия

Воспоминания баронессы Марии Федоровны Мейендорф. Странники поневоле. Книга 1

7. Крым

Я уже говорила о том, как мы учились в деревне под руководством отца и матери. Но вот мы переехали в Одессу, к нам стали приходить учительницы, а затем, перед самыми экзаменами для поступления в гимназию, и учителя. Учились мы с сестрой по-прежнему дружно: вместе готовили уроки, проверяли друг друга, помогали одна другой. В один прекрасный день учительница задумала ставить нам отметки, думая, вероятно, подзадорить нас соревнованием. Мы радовались, когда обе получали пять (это означало отлично), огорчались, когда получали обе по три (посредственно, то есть удовлетворительно), но очень не любили, когда у одной стояло четыре, а у другой или три, или пять. И что же мы придумали? Мы сговорились, что та, которая чувствовала, что знает урок не совсем хорошо, отвечает первой, а другая, отвечая, старалась ответить не лучше первой. Вот тебе и соревнование, на котором теперь почти во всем мире держится обучение! (Считаю соревнование между товарищами нездоровым чувством, воспитывающим карьеризм, честолюбие и зависть). Настоящие воспитатели должны требовать от ребенка, чтобы он старался быть сегодня лучше, чем был вчера, а не лучше соседа.

Поступили мы с сестрой в пятый класс частной гимназии. Пятый класс соответствует седьмому или восьмому году обучения. Там учатся дети тринадцати, четырнадцати и пятнадцати лет. Когда мы весной держали вступительный экзамен, мне было тринадцать, а сестре Алине четырнадцать лет. В то время в больших городах были как казенные гимназии, так и частные, причем одни частные с правами казенных, а другие без этих прав. Оканчивая последние, молодые девушки, чтобы получить права учительниц, должны были держать выпускной экзамен при какой-нибудь казенной гимназии. Частные гимназии с правами находились под наблюдением директора казенной мужской гимназии. Он был председателем педагогического совета, утверждал приглашаемых преподавателей и присутствовал на экзаменах. Кроме него, на экзаменах всегда были и ассистенты, то есть преподаватели из других гимназий.

Особенно много было частных гимназий на юге, в черте еврейской оседлости, то есть в местности, где евреи имели право постоянного жительства. В казенные училища евреи принимались в количестве процентного отношения еврейского населения к общему населению этого города или местности. Образование в то время не было обязательным. Количество евреев, желавших дать образование детям, намного превосходило количество желавших того же остального населения; это последнее состояло не только из мещан, но и из крестьян, вовсе не гнавшихся за образованием; таким образом, евреям не хватало места в казенных училищах. Частные школы имели право принимать учащихся любой национальности, не считаясь ни с какими процентными нормами. Поэтому частные школы были переполнены евреями. Эти частные гимназии конкурировали между собой подбором лучших учителей, размерами классных комнат и пр. Зато плата частных гимназий чуть ли не вдвое превосходила плату казенных.

Нас поместили в одну из лучших частных женских гимназий с правами, а именно в гимназию, основанную госпожой Пиллер и перешедшую потом к госпоже Пашковской19. В нашем классе на тридцать две ученицы приходилось двадцать четыре еврейки и восемь человек остальных вероисповеданий. (Мнение, что евреи способнее остальных наций, по моему наблюдению, неправильно: они берут настойчивостью, трудом и честолюбием, а не врожденными дарованиями славянских народностей).

Классифицировали учеников по порядку их успеваемости; не было первого ученика в классе, второго, третьего и т.д., как это принято во Франции и, кажется, в Америке, а просто были одни на хорошем счету, другие на посредственном, третьи на плохом. Дети не завидовали успехам друг друга. Все могли быть хорошими ученицами или, как их называли, пятерочницами. Поэтому одни подсказывали другим, давали им переписывать свои правильно решенные задачи, помогали друг другу учить уроки. Только одна еврейка, пятерочница нашего класса, отказывалась приходить на помощь кому-нибудь из подруг, опасаясь, что та перегонит ее в отметках.

Учиться нам с сестрой было весело, и легко, и интересно. Не без того, конечно, что приходилось вечером засиживаться над приготовлением уроков или иногда скучать в классе, когда, не тем будь помянут, бесталанный учитель географии сидел молча на кафедре, а вызванная им плохая ученица стояла молча у доски. Интересные были уроки русской литературы, истории, физики, а мне лично еще и математики (сестра моя не любила этого предмета). Так прошло два года.

Мы окончили уже шестой класс и стали готовиться к весенним переходным экзаменам. Тут сестра моя простудилась, раскашлялась, доктор признал катаральное воспаление легких (самое опасное по своим последствиям) и посоветовал прервать ее учение и повезти на зиму в Крым, чтобы окончательно закрепить выздоровление. Мне пришлось уже одной сдавать экзамены. Так как родители никогда не имели свободных денег, к тому же недавно купили дачу на берегу моря, то осенью стал вопрос: отправить ли только ее одну с кем-нибудь в Крым или ехать всей семьей? Младшие дети еще не посещали школы, учились дома. Следующая за мной сестра Анна и следующий за ней брат Юрий должны были в течение этой зимы подготовиться к вступительным весенним экзаменам в соответствующие классы. Но где достать денег на поездку в дорогой Крым для такой большой семьи? Нас было уже девять человек детей; последней девочке не было еще года.

Единственным исходом было выгодно передать на зиму нашу большую квартиру. Большие квартиры сдавались труднее мелких. Однако нашлись люди, нуждавшиеся и в таковой. Несколько раз приходили они осматривать наш дом. Мы, дети, с затаенным дыханием издали следили за ними, боясь помешать своим шумом их благорасположению. Вдруг из кабинета отца дошло до нас известие, что наниматели решились: квартира сдана, и, значит, мы все едем в Крым! Наниматели еще не успели выйти из дома, как были оглушены громкими криками нашей ничем не сдерживаемой радости.

Моя мать поехала к начальнице гимназии, предупредить ее, что мы, две старшие, пройдем курс седьмого класса дома и, вернувшись, будем держать экзамен для перехода в восьмой класс. В то время восьмой класс считался дополнительным, а седьмой последним. Те, кто хорошо учились в седьмом и хорошо сдали экзамен, получали аттестат зрелости и права на золотую или серебряную медаль; но не проходившие седьмого класса, а только державшие экзамены получали аттестат зрелости, но без медали. Поэтому начальница очень уговаривала мою мать не брать меня из школы и не лишать меня медали. Мать не понимала такой погони за медалями, но тем не менее, вернувшись домой, позвала меня к себе и спросила: «Быть может, ты хочешь остаться в Одессе (это можно будет устроить), чтобы окончить гимназию с медалью?» Я не верила своим ушам: неужели Мамá придает значение каким-то отметкам, отличиям, медалям? «Нет, – воскликнула я, – что мне за дело до каких-то медалей! Я хочу, конечно, ехать со всеми в Крым!» – «Как я рада, что слышу от тебя такой ответ, – сказала мать. – Я только сочла своим долгом спросить у тебя твое мнение».

Мне еще не было тогда шестнадцати лет; и тем не менее родители, имевшие полную возможность опираться на наше привычное полное подчинение их воле, не хотели злоупотреблять своей властью. Этот вопрос, обращенный ко мне, был очень характерен для моей матери.

Итак, мы поехали в Крым всей семьей. Сколько впечатлений получили мы в эту осень, зиму и весну! Из Одессы до Севастополя на пароходе! Первое путешествие по морю! Все было ново: сам пароход и вид с парохода на город, на берега, и небольшая качка около мыса Тарханкут, укачавшая многих, и ночь в узкой каюте, на верхней полке в уровень с люком, куда били убаюкивающие меня волны нашего любимого Черного моря.

А вид на Севастополь! Эту твердыню, выдержавшую тридцать лет тому назад героическую одиннадцати месячную осаду! А красота бухты, в которую врезался наш пароход и шел мимо окаймлявших ее с двух сторон берегов! И лодочки, шнырявшие по гавани, и мальчишки, плавающие в теплой воде (это было в конце августа)! И все это в розовом освещении недавно взошедшего солнца!

Где мы остановились, где отдыхали, что ели – этого я, конечно, не помню: было не до того. Предстоял путь в открытых экипажах по степи, подымавшейся все выше и выше, до так называемых Байдарских ворот. Становилось все холоднее и холоднее; высота местности, с одной стороны, и наступление вечера, с другой, были тому причиной. Подъехали мы к цели путешествия, когда было совсем темно, и легли спать в небольшой гостинице, так и не увидав той красоты, которою славятся эти Байдарские ворота.

Зато мы были с избытком вознаграждены на следующее утро.

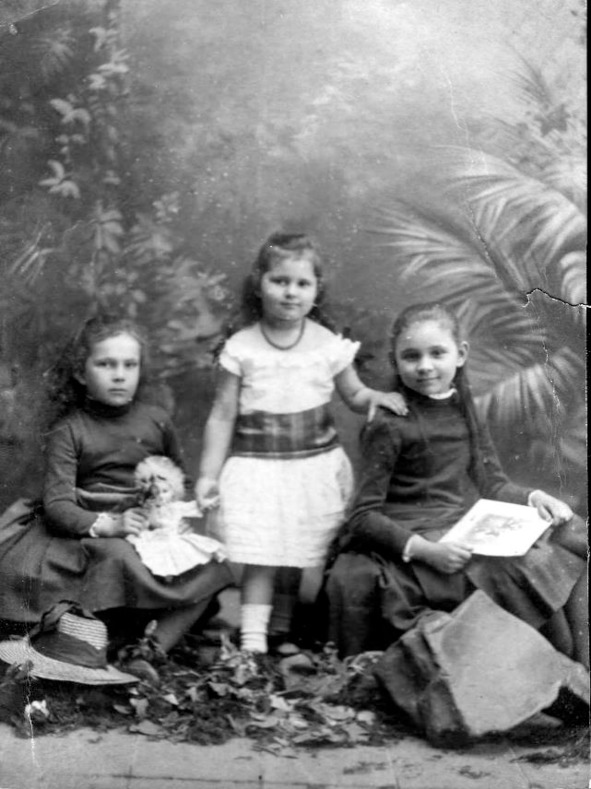

Фото 15. Сестры тети Мани: Екатерина (Катруся), Елизавета (Эльвета) и Ольга

Тогда мне было пятнадцать лет. Сейчас мне за восемьдесят. Прошло семьдесят лет с тех пор, как все мы, вставши очень рано, остановились перед незабываемой, величественно-красивой картиной восхода солнца. Перед нами, где-то глубоко внизу, простирается на юг широкое, бесконечно далекое, необъятное море! Около Одессы оно тоже громадное, но там мы смотрели на него не с такой высоты и горизонт был ближе; там тоже местность спускалась к морю уступами; по уступам вилась дорожка, делая четыре поворота; но когда приходилось спешить к маленькой чугунке, соединяющей эту местность с городом, то можно было пробежать от самого моря мелкой рысцой все четыре поворота, чтобы не опоздать к поезду. То была миниатюра в сравнении с этим видом.

Тут тоже были уступы, но какие! Между ними тоже вилась дорога, но между ее поворотами было по полкилометра и больше, и поворотов этих было много: часа полтора мы колесили по этим поворотам, спускаясь еле заметной рысью в открытых экипажах, пока, наконец, дорога не повела нас на восток, по направлению к Ялте. Солнце поднималось все выше и выше и освещало и сочную зелень, и живописные скалы, и струившиеся между ними горные ручейки. Там, на Байдарах, мы оставили еще не освещенную, холодную равнину. Здесь все было залито светом и теплом. Пока мы спускались, становилось теплее и теплее. Наконец стало даже жарко.

Дорога к Ялте шла не совсем у моря: между нею и морем оставалось еще большое пространство. Дачки, иногда разбросанные на далеком расстоянии одна от другой, а иногда сгрудившиеся в целые поселки, имевшие непривычные для нас татарские названия, находились и ниже и выше нашей дороги. Но всюду красота, красота и красота! Наслаждались ли ею мои младшие братья и сестры, как я? Спросить теперь не могу: кроме самой младшей, тогда девятимесячной крошки, остальные мои семь собратьев уже переселились на тот свет. Славят ли они Бога за ту красоту и счастье, которое было им дано в этой жизни на земле? Я до сих пор славлю: «Благослови, душе моя, Господа, и не забывай все воздаяния Его!»

Остановились мы около татарского поселка Симеиз, в пансионе некоего Смелова. Там провели мы два месяца – сентябрь и октябрь и только потом переселились в город Ялту. Над Симеизом возвышался горный хребет Яйлы со своей самой высокой точкой, Ай-Петри. Он виден был и из Симеиза, и из Ялты.

Сколько прогулок мы совершали и в экипажах, и верхом, и пешком! Недалеко от Симеиза была красавица Алупка, с белой мраморной лестницей, спускавшейся к самому морю. Дальше – уже ближе к Ялте – лесистая утесистая Ореанда, еще дальше – совсем близко от Ялты – мягкая, солнечная Ливадия; а по другую сторону Ялты – Массандра Верхняя и Нижняя с великолепными ботаническими парками; за ними Гурзуф, а около него огромная, массивная, но не скалистая Медведь-гора (Аю-Даг), выступавшая в море и отчетливо видная из Ялты. В эту зиму мы повидали и живописный город Ялту, амфитеатром расположенный над бухтой, и все красоты, окружающие его.

Начальница той гимназии, в которой мы с сестрой учились, была, без сомнения, очень умной женщиной, и тем не менее она искренне уговаривала мою мать оставить меня в Одессе. Вот что можно назвать профессиональной узостью воззрения. Как хорошо, что я не вняла ее советам! Хорошо, что и родители мои умели широко смотреть на жизнь!

Поселились мы в Ялте не в самом городе, а немного выше; там было дешевле. Нашелся хороший просторный домик, с чудесным садом вокруг. Темная зелень высоких пирамидальных кипарисов обрамляла его со всех сторон. Внизу расстилался город, а дальше порт, где стояли и двигались всевозможные суда, и, наконец, еще дальше – открытое, безбрежное море. Этой осенью приехала в Ялту сестра моей матери, тетя Алина Зубова20, со своими дочерьми, Машей21 и Ольгой, и мы возобновили с ними нашу детскую дружбу. Проводила также зиму в Ялте семья Левшиных, то есть вдова двоюродного брата моего отца, Надежда Сергеевна (рожденная княжна Щербатова, подруга молодых лет моей матери), и пятеро детей возраста моих младших сестер и братьев (одна дочка и четыре сына). Наконец, в Гурзуф приехал временно мой дядя, брат матери, граф Адам Васильевич Олсуфьев22, с тетей Анночкой23и с тремя совсем уже взрослыми детьми: Лизой, Мишей и Митей. Они были старше нас на пятнадцать, тринадцать и двенадцать лет, но это не помешало завязаться нашей родственной дружбе. Отец с молодежью навещали нас еще в Симеизе, а потом и в Ялте, и мы ездили к ним; чувство родственной ласки наполняло наши души чем-то таким приятным, счастливым, сладким. И сравнить все эти переживания с бездушной побрякушкой – золотой медалью!

В Ялту на зиму приезжали не только богатые люди, чтобы насладиться климатом, но и посылаемые туда докторами люди среднего достатка. Между ними и нашлись для нас преподаватели, взявшиеся пройти с нами курс седьмого класса. Сестра моя быстро окрепла и поправилась. Да и не мудрено: вместо душных классов мы брали уроки то в саду, то на террасе; и только в самые холодные дни в комнате.

При занятиях дома годичный курс можно пройти быстрее, чем в школе: не теряется время на те часы, когда идет проверка знаний (устная или письменная). К апрелю месяцу курс нами был пройден.

Фото 16. Александра Васильевна Зубова, урожд. Олсуфьева

До возвращения в Одессу к началу экзаменов оставалось недель пять. Мы попросили своих соучениц прислать нам экзаменационные программы и надеялись хорошо повторить пройденное. И вот получаем самый подробный список, в котором курс каждого предмета был распределен по билетам. Так как экзамен этот считался выпускным, чего мы не знали, то надо было отвечать начиная с азов в буквальном смысле слова. Например, в программе по русскому языку в билете №1 стояло: «Буква гласная и согласная, губные, зубные, носовые, шипящие, свистящие и т.д.» По истории надо было сдавать и древнюю, и среднюю, и новую, и русскую; была наука «зоология и ботаника», которую школьницы проходили в младших классах, а мы, поступая в 5-й класс, сдавали экзамен только по курсу 4-го класса. Раздобыть все эти учебники младших классов, вызубрить их, выучить и все стихотворения, которые были указаны в программе, повторить пройденные нами в школе курсы пятого и шестого классов (мы думали, что будем сдавать только за седьмой класс!) – и это в пять недель! Мы были совершенно огорошены. И вот на семейном совете было решено, что мы отложим экзамены на осень и подготовимся во время летних каникул, то есть употребим на это три месяца (июнь, июль, август), а не один. Итак, ура! Книги в сторону! Весна в полном разгаре: цветут яблони, груши, абрикосы, персики, миндаль! Цветет сирень, каштаны, акации, глициния (вьющееся растение с лиловыми цветами), покрывающие веранды и балконы домов; зацветают розы, не говоря уже о массе садовых и полевых цветов! И мы свободны! Вот тут-то и пошли всякие дальние прогулки в экипажах и верхом.

Весной приехал еще один дядя, Александр Олсуфьев, младший брат матери24. Он очень любил затевать всякие экскурсии. Благодаря ему, мы видели и водопад Учан-су, и на горе Ай-Петри побывали, и все окрестности Ялты изъездили. Мне было пятнадцать лет. Я была сильная, здоровенная, жизнерадостная, неутомимая девочка. Дышала я полной грудью и наслаждалась вовсю. Эта весна никогда не изгладится из моей памяти. «Благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его! Благословен еси Господи!»

На возвратном пути мы еще раз посетили Севастополь. Но доехали мы до него по другой дороге. Из Ялты поехали на восток до Алушты, а оттуда уже свернули на запад, на Севастополь. Побывали в каких-то сталактитовых пещерах, видели Бахчисарайский фонтан (горный ручеек, выливающийся из одной из стен старинного ханского дворца), вспоминали поэтому Пушкина; не доезжая Севастополя осматривали Георгиевский монастырь и развалины старинного поселка караимов, Чуфут-Кале. В Севастополе подоспели к спуску на воду огромного океанского парохода. В то время был еще в силе запрет иметь в Черном море военные суда; но существовало так называемое Черноморское торговое пароходство, строившее под видом торговых такие пароходы, которые со временем могли быть легко употреблены для военных целей. Приехал на это торжество Государь Александр III. Мы видели его, со всей его семьей, стоявшим на палубе парохода. Пароход был еще на суше, то есть в доках; он был виден во всю свою величину. И вот док был заполнен водой, пароход как бы всплыл, закачался и выехал в море. Гремели пушки, развевались флаги, играла музыка, и далеко разносилось дружное «ура» стоявшего на берегу народа.

В Севастополе мы сели на пассажирский пароход и благополучно приехали в Одессу, где сразу же поместились на своей приморской даче. На другое утро отец повез следующую за мной по возрасту сестру Анну в нашу гимназию, где она должна была сдавать свой вступительный экзамен. Часа через полтора, оставив Анну там, он, взволнованный, прошел в комнату матери и затем вышел к нам со словами: «Сейчас надевайте ваши форменные платья, и я вас повезу в гимназию: выпускных экзаменов сдавать осенью нельзя, и начальница велит вам приехать и сдать их весной. Один письменный экзамен по русскому языку уже состоялся вчера; но она даст вам запасную тему, и вы сегодня же напишете требуемое сочинение».

Предоставляю тем, кто когда-либо держал экзамены, вообразить себе, в каком состоянии мы, то есть сестра Алина и я, были весь этот месяц! Экзамены были, как всегда, распределены на месяц, перед каждым предметом давалось два, а иногда три дня для подготовки. Это нас отчасти спасло, но и замучило. Конечно, мы сдали экзамен не на пятерки, но все же не провалились и осенью поступили в восьмой, дополнительный, так называемый педагогический класс. Там нам читали педагогику, гигиену, методику преподавания разных предметов обучения, водили в младшие классы, чтобы присутствовать на уроках, разбирать эти уроки со своим преподавателем, писать характеристики детей из младших классов, наблюдая их во время рекреаций, и, наконец, самим давать пробные уроки в младших классах. Каждая восьмиклассница избирала себе один или два предмета как свою специальность. Сестра выбрала историю и русский язык; я – историю и арифметику. Мы тут же захотели применить к жизни наши знания, и нам был доверен наш младший брат Валя (ему было тогда одиннадцать лет), чтобы мы к весне подготовили его к поступлению во второй класс реального училища; риск был небольшой: если бы он провалился, то мог еще раз сдавать тот же экзамен в сентябре. Но он, спасибо ему, не провалился и не осрамил своих молодых учительниц.

8. Церковно-благотворительное общество при Михаило-Архангельском приходе

Раньше чем продолжать свою биографию и перейти к главе о молодости, хочется мне еще раз остановиться на облике моей матери. Как я уже упомянула вначале, ей пришлось вскоре после замужества переехать в глухую деревню и ограничить себя узкими интересами семейной жизни. Но ни мы, дети, ни другие окружающие ее люди, будь то подчиненные или немногочисленные знакомые, никогда не видели ее скучающей или томящейся одиночеством. Она всегда что-то затевала. Раз на святках она затеяла переодеться в бедную немку, нас, старших девочек, нарядить козочками, нашу бонну в поводыря этих козочек и отправиться к нашим новым знакомым, жившим от нас в восьми верстах.

Надо сказать, что во время рождественских праздников молодые парни (или, как их в Малороссии называют, парубки) ходят по домам с наряженным медведем и козой; коза изображается так: в руках у ряженого высокая палка с насаженной на ней сделанной из дерева головой козы; из-под нее, по спине и по плечам, закрывая ряженого со всех сторон, спускается так называемое «рядно», утыканное кистями тростника (рядно – это грубая, очень реденькая кустарная ткань, употребляющаяся в хозяйстве для переноса соломы, мякины и проч.). Парубок, ведущий козу, припевает: «Ой, коза, коза! Коза не бога, попляши коза трохи-немнога» (бога – значит богатая; трохи, или трошки, синоним – немного). Коза пляшет, пристукивая палкой, тряся головою и поворачивая ею во все стороны. Другой парень возится с медведем, который по приказу проделывает всякие медвежьи неуклюжие жесты, заболевает, наконец якобы околевает, а поводырь мерит его своей палкой и выпрашивает подаяние на сооружение ему гроба.

Вот этих-то ряженых, только без медведя, мы поехали изображать к нашим новым знакомым. Лошадей и экипаж оставили где-то вдали, пришли к ним пешком. Мама наша говорила по-немецки и смешно приседала; мистификация удалась полностью: мы так и ушли не опознанные.

Другой раз Мамá затеяла с нами сыграть детскую комедию, в которой дети, пользуясь отсутствием родителей, наряжаются кто в нищую старуху, кто в больного старика, кто в прачку, кто в дровосека. Содержание пьесы я уже не помню. Но это дало толчок, и потом, под руководством нашей старшей сестры Алины, мы часто на именинах Мамá ставили какие-то представления.

Когда в 1877 году разразилась турецкая война, мать моя сейчас же образовала из всех служащих целую мастерскую, в которой шилось для солдат белье, стегались ватные красные одеяла; мы, дети, щипали корпию из чисто выстиранного старого белья, употребляемую в те времена вместо гигроскопической ваты для кровоточивых ран. (Гигроскопической ваты в те времена еще не знали, простая вата ничего в себя не впитывала).

Занималась моя мать и цветниками, выписывала семена цветов, проводила в саду те или другие дорожки. Очень интересовалась пчелами; завела рамочные ульи вместо старинных дубков. Я их хорошо помню: стояли длинным рядом выдолбленные внутри обрубки широкого дерева с дырочкой сбоку для вылета пчел и с глиняной миской, покрывающей их сверху. В то время пчелиное хозяйство велось диким, хищническим методом: с помощью дыма пчел выкуривали из их дома и все их богатство, накопленное ими на зиму, забирали себе. Это делали осенью, уже после того, как эти добрые труженицы выпустили за лето один или несколько роев (состоящих в большинстве случаев из старой матки и молодых пчел). Умелые старики пчеловоды ловили эти рои и поселяли их в новом улье.

Итак, живя в деревне, моя мать всегда что-то задумывала, что-то затевала и приводила в исполнение.

Но вот настало время дать нам, старшим, образование. К этому времени отец мой стал уже опытным хозяином. Плодородная почва Малороссии щедро вознаграждала его труды. Государство шло навстречу дворянам и учредило так называемый Государственный Дворянский Банк. Этот банк давал ссуды помещикам под залог земли. Уездный город Умань, находившийся в 12-ти верстах от нашего поместья, был все-таки захолустьем: железная дорога проходила в восьмидесяти верстах от него. Ближайшими большими городами были Киев (губернский город) и Одесса (выделенная из Херсонской губернии в отдельное градоначальство). Мать моя очень любила море. Во времена своей молодости она не раз бывала за границей: побывала в Италии и в Ницце на берегу Средиземного моря и во Франции в Аркашоне, на берегу Атлантического океана. Выбор пал на Одессу. Отец заложил имение, купил участок земли на краю города, на улице, идущей вдоль городского парка, и построил дом25. (В наше время этот дом был уже продан. Мы часто проходили мимо него идучи гулять в парк, и я всегда очень жалел, что его продали, что у нас нет своего дома в городе. Я жалел бы еще больше, если бы знал, что Дедушка его сам строил. Комментарий Н. Н. Сомова).

Переехав в город, мать вступила в члены небольшого благотворительного общества местного церковного прихода. В пределах нашего прихода находился Одесский порт; большинство портовых рабочих были жителями этого прихода. Портовые грузчики, обычно люди большой физической силы, зарабатывали немало своим тяжелым поденным трудом, но заработок был крайне неравномерен: скоплялось в порту то много, то мало грузовых пароходов. Но копить деньгу про черный день у этих силачей не в характере. Заработает много – как же не выпить и не угостить товарищей! В географии Черное море считается незамерзаемым. Но одесская бухта, защищенная с юга от морского волнения, а тем более порт, защищенный еще и искусственным молом, замерзает среди зимы, когда на неделю, когда на две, а иногда, очень редко, и на месяц и более. Тогда для семьи грузчика наступает сущее бедствие. Найти какой-либо другой работы грузчик не может. Цена на уголь быстро растет (Одесса отапливается углем, привозимым по морю из Донецкого бассейна). И вот семья терпит голод и холод. Поэтому благотворительные общества Одессы приходили на помощь этим семьям бесплатной раздачей хлеба и угля.