Полная версия

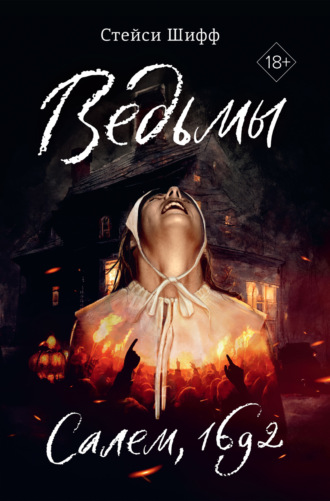

Ведьмы. Салем, 1692

Через два дня Марта Кори ехала на север, в дом Патнэмов, куда ее вызвал, скорее всего, Томас Патнэм. Возможно, он хотел предъявить обвинение прямо ей в лицо. Не успела она слезть с лошади и войти в помещение, как Энн начала задыхаться. Придушенным голосом она обвинила вошедшую, после чего язык вывалился у нее изо рта и остался зажатым между зубами. Ее кисти и ступни делали вращательные движения. Когда она снова обрела дар речи, то указала на канарейку, клюнувшую Марту между указательным и средним пальцем. «Я подойду и посмотрю», – объявила она [63]. «Ну давай», – отвечала Кори, потирая ранку. Птичка исчезла, а Энн лишилась зрения. Приблизившись к обвиняемой, она рухнула на дощатый пол. После чего обвинила Кори в том, что она на той неделе ослепила еще одну женщину в молельне. И для наглядности закрыла лицо руками, и их уже не могли от него отнять. Она описала призрачный вертел, на который был нанизан человек, поджаривавшийся на огне под чутким надзором Марты. Никто больше вертела не видел, но все о нем слышали от детей Гудвинов. В этот момент Мерси Льюис, девятнадцатилетняя служанка Патнэмов, вышла вперед и начала тыкать в видение палкой. Оно исчезло, затем снова появилось. Она вновь начала тыкать в него палкой. «Не делай этого, если хочешь жить!» – крикнула Энн, но было поздно. Мерси отлетела назад от страшного удара. «Ты ударила Мерси Льюис железным прутом», – проинформировала Энн непризрачную Марту, которая наверняка была в шоке, как и все остальные. Она не шевелилась, не видела никакого вертела. Между тем девочки так мучились, что Патнэмы потребовали от Кори уйти. Состояние Мерси ухудшалось. Когда она тем вечером сидела перед пылающим камином, ее стул вдруг поехал прямо в огонь, словно его тащили невидимые руки. С трудом трем взрослым удалось спасти девушку. Один из помощников заметил на ее коже следы укусов. Припадки у Мерси продолжались до одиннадцати вечера.

Старшая Энн Патнэм [64], чьи дочь и служанка страдали от козней нечистой силы (уж эти две девицы точно не подпадали под определение, которое Коттон Мэзер в 1692 году дал женщинам: «люди, не поднимающие в мире никакого шума» [65]), сказала свое веское слово четыре дня спустя. Она была тем самым ребенком, который приехал в Салем вместе с преподобным Бэйли, первым деревенским пастором, когда он женился на ее старшей сестре. Теперь ей было тридцать, и за эти годы она потеряла ту самую сестру и брата. Прошлой весной также умерла ее мать. А не так давно она еще и проиграла важнейшее дело в суде. После десятилетней тяжбы ее лишили возможности претендовать на какую-либо долю в огромном отцовском поместье, куда входило несколько островов, луга и паромная переправа. За тринадцать лет она родила семерых детей, дочка Энн была старшей. Потеряв в декабре восьминедельного младенца, сейчас женщина снова ждала ребенка. Ко всем этим тяготам добавилась еще одна. По ее словам, 18 марта она почувствовала смертельную усталость, «ухаживая за моей несчастной страждущей дочерью и служанкой. В середине дня я прилегла отдохнуть, и сразу же меня начали душить». Вскоре материализовался призрак Марты Кори и стал жутко ее терзать: если бы не мужчины в доме, ее разорвало бы на кусочки. Между пытками Кори подсовывала ей «красную книжечку и черное перо» и требовала, чтобы Энн вписала туда свое имя.

Ордер на арест Марты Кори вышел на следующее утро, в субботу. Ее не имели права задержать до окончания дня отдохновения[31], так что она могла посетить молельню одновременно с теми, кто ее обвинял. Нет сомнений, это стало настоящей сенсацией: нечасто прихожанам доводилось молиться бок о бок с настоящей ведьмой во плоти. От ее рук пострадало еще несколько человек, в том числе племянница Пэрриса и служанка доктора Григса. Субботним вечером Джайлс Кори, семидесятилетний старик, никогда не служивший примером для подражания другим гражданам, сидел около камина рядом с евангельской Мартой. Она была третьей его женой, они вступили в брак семью годами ранее. Она предложила ему идти спать. Он решил сначала помолиться, но не смог не только вымолвить ни слова, но даже рта раскрыть. Марта это увидела и помогла ему, и морок прошел [66]. Ее арест, судя по всему, здорово подстегнул его память. Через пять дней он признался городскому пастору, что на той неделе на ферме Кори происходило некое «творение чудес», как называл это Уильям Перкинс в своей книге, которая лежала в кабинете Сэмюэла Пэрриса. Его быка поразила странная болезнь. И кошка странно себя вела. Без всякой необходимости Марта предложила ему прекратить страдания животного. И тут он вспомнил, что жена последнее время не ложилась, когда он уже шел спать. «Я думал, она стоит на коленях перед очагом в молитве, но ничего не слышал», – откровенничал взволнованный супруг [67]. Неуслышанные слова оказались почти такой же страшной уликой, как бормотание. С чего это женщине поздней ночью тихо опускаться на колени перед очагом? Кори предположил, что она могла произносить заклинания. Не менее вероятно, что его жена в тот момент как раз осознала, что слишком много лишнего наговорила своему дьякону пару недель назад.

4. Один из вас – диавол

Две ошибки: 1. Понимать все буквально; 2. Понимать все символически [1].

Блез ПаскальДеодат Лоусон, предыдущий деревенский пастор, первым попробовал осмыслить происходящее. Он приехал под вечер 19 марта, через несколько часов после выпуска ордера на арест Марты Кори, и оставался в Салеме чуть больше недели. Живя теперь в Бостоне, Лоусон общался с бывшей паствой Пэрриса. Он часто бывал в гостях у известных пасторов, в том числе и у Коттона Мэзера. В Салем он не приезжал уже четыре года, но неплохо знал фермеров с их симпатиями и антипатиями: в конце концов, если бы не их интриги, он бы до сих пор был с ними. Увиденное поразило бывшего пастора. Через три недели, когда он выплеснул свое удивление на бумагу, творившееся в Салеме можно было с полным правом назвать «редчайшей историей века» [2].

Лоусон не вернулся бы в деревню, если бы не настойчивые приглашения Пэрриса, чрезмерно загруженного работой на кафедре, и не только [3]. Ему лишь изредка удавалось готовиться к проповедям той весной, а с конца марта до середины сентября, когда он целыми днями пропадал на слушаниях, пастор не сделал вообще ни одной записи. Кстати, жалованье он по-прежнему не получал. Силясь справиться с проблемами, обрушившимися на его семью, просиживая долгие часы в суде, он, наверное, чувствовал себя человеком, пытающимся потушить пожар с помощью свернутой в трубочку газеты. Сообщения о салемских событиях быстро долетели до Лоусона – тем более что случилось все в доме, где он не так давно жил. О пришествии дьявола уже судачил весь Бостон. Лоусон спокойно отметил, что разлад среди фермеров начался, «когда меня от них отстранили» [4], но никого ни в чем не винил и оставался желанным гостем этих вздорных людей, к которым, по его словам, вернулся из беспокойства за добрых друзей. Он приобрел некоторые базовые медицинские навыки в Англии, где двадцать лет назад служил (по крайней мере номинально) королевским врачом. Он начал делать экспертные записи. Он во многом был идеальным кандидатом для этой работы, к тому же имел личный интерес. Одна из первых пораженных колдовством заявила, что именно колдуны забрали жену и новорожденную дочку Лоусона в 1689 году, и теперь их духи требовали отмщения. Если его семью принесли в жертву «злым деяниям сил ада», то он жаждал выяснить все. Как и озабоченные члены бостонского суда, которые настойчиво рекомендовали ему поучаствовать в расследовании.

В субботу Лоусон отправился в заведение Натаниэля Ингерсола, совмещавшего постоялый двор с таверной. Не успел он распаковать свои вещи, как в комнату вошла Мэри Уолкотт, дочь капитана деревенского ополчения. Джонатан Уолкотт, сосед Пэррисов и Патнэмов, раньше служил дьяконом у Лоусона. По странному совпадению Мэри Сибли, мастерица ведьминых пирожков, была тетей Мэри Уолкотт, как и Энн Патнэм – старшая, в доме которой Мэри и жила. Шестнадцатилетняя девушка несколько минут говорила с пастором, а когда повернулась к двери, чтобы уйти, вдруг застыла как вкопанная. Ее кто-то укусил! День клонился к вечеру, и в комнате было уже темно. Со свечой в руке Лоусон осмотрел Мэри, которую вспоминал затем скорее ребенком, а не молодой женщиной. И обнаружил две четкие цепочки укусов. Что-то сомкнуло челюсти на ее запястье, оставив следы зубов с обеих сторон.

Тем же ранним вечером Лоусон шагал по дороге к пасторату, к северу от таверны, вместе с женой Ингерсола. В гостиной на первом этаже, возможно, уже началась воскресная молитва. Пэррису даже не потребовалось описывать все тревожные события последних месяцев – Абигейл устроила для гостя весьма яркое представление. Бледная девочка носилась по комнате, «размахивая руками, словно пытаясь взлететь, и вскрикивая “уиш, уиш, уиш!”» [5] Напрасно Ханна Ингерсол старалась ее успокоить. Прикованная к одному месту, Абигейл указала рукой в пространство. «Разве вы ее не видите? – удивилась она. – Да вот же она!» Они что, не замечают старую Ребекку Нёрс? Вот же она, стоит перед ними, как на ладони! Не постеснявшись присутствия двух пасторов, Нёрс посмела протянуть Абигейл книгу, от которой одиннадцатилетняя девочка решительно и неоднократно отшатнулась. «Это дьявольская книга, я знаю!» – крикнула она [6]. Нёрс стала уверять оцепеневшего ребенка, что даже не надо подписывать, достаточно просто дотронуться до обложки. Лоусон впервые слышал о темных делишках Ребекки Нёрс, благочестивой матери семейства, бабушки и прабабушки, которая в тот день появлялась еще в нескольких местах. Именно ее призрак видела тогда Энн на скамейке старой миссис Патнэм. Тут Абигейл подбежала к камину – тому самому, около которого Титуба встретила крылатого монстра, – вытащила из него тлеющие головешки и стремительно разбросала их по разным углам дома. Лоусон было подумал, что она хочет прыгнуть прямо в камин, что уже много раз, как он позже узнал, пыталась проделать до того. Тем же самым вечером у другого камина (в нескольких километрах от пастората) некая темная сила заставила замолчать Джайлса Кори, когда он хотел помолиться.

По просьбе Пэрриса на следующий день проповедовал Лоусон. Тексты их утеряны, но вряд ли они хотя бы вполовину так же занимательны, как их восприятие публикой. На скамьях сидели пять постоянно корчившихся девочек и женщин, а неподалеку – Марта Кори, с ужасом ожидавшая ареста за колдовство. Судьи Хоторн и Корвин тоже присутствовали, как и по меньшей мере один из двух городских пасторов. Лоусон начал службу, тут же прерванную несчастными страдалицами. Вообще, пасторы были привычны к шуму: им приходилось проповедовать среди топота ног по дощатому полу, щебета птиц на стропилах, кричащих младенцев, блюющих собак и неожиданно умирающих прихожан. Конвульсии же застали Лоусона врасплох. Такого он не видел никогда. Все успокоилось, когда запели псалмы, после чего он встал, чтобы начать проповедь. Вдруг в тишине прозвенел голос. «Теперь встань и говори свое слово!» – приказала Абигейл Уильямс. А через несколько минут его речи раздался другой голос. «Теперь довольно», – объявила Батшева Поуп, сорокалетняя матрона, околдованная недавно [7]. Привыкший к порядку Пэррис наверняка сгорал со стыда. Женщины не говорили на службах, совсем. Штраф за перебивание пастора составлял пять фунтов или два часа общественных работ. Только квакерские дамы раньше позволяли себе подобные, причем пугающе одинаковые комментарии [8]. «Преподобный! Ты слишком долго говоришь!» – вступала одна. «Преподобный, сядь! Ты уже сказал больше, чем умел», – продолжала другая. Стоя посреди грубо сколоченной молельни, племянница Пэрриса теперь в той же манере повелевала Лоусону замолчать: «Это очень долгая речь».

И дальше она вела себя не лучше. Пастор с кафедры зачитал план дальнейшей службы. «Я и не знала, что у тебя был план, – заявила Абигейл [9]. – Если ты о нем упоминал, то я запамятовала». Потом она снова прервала проповедь, чтобы привлечь внимание общественности к поразительному зрелищу. Надо думать, все глаза и так уже буравили Марту Кори. Абигейл перенаправила внимание паствы наверх. «Посмотрите-ка, матушка Кори сидит на балке, – закричала одиннадцатилетка и ткнула рукой в потолочные стропила, – и кормит свою желтую птичку с руки!» Юная Энн Патнэм указала на кое-что еще, более опасное: канарейка села на шляпу Лоусона, висевшую на вешалке рядом с кафедрой. Взрослые бросились утихомиривать обеих девочек. Это был не первый и не последний случай подобного поведения. Немало проповедей Пэрриса в 1692 году, как позднее жаловался один прихожанин, было принесено в жертву «отвлекающему, тревожащему шуму», который то и дело поднимали околдованные [10].

На следующий день Марта Кори стояла перед молельней точно так же, как ровно два года назад, когда ее принимали в полноправные члены церкви. Сейчас помещение было забито под завязку, зрители едва не падали с галереи и ступенек кафедры. Николас Нойес, внушительных габаритов пастор города Салема, открыл дневное слушание «очень адекватной и прочувствованной молитвой», как позже напишет об этом Лоусон. Магистраты расселись за трапезным столом. Поначалу мягко – все-таки Кори были не только членами церкви, но и состоятельными землевладельцами – Хэторн задавал ей вопросы. Зачем она мучила этих людей? Если не она, то кто? Отвечая, Марта Кори попросила разрешения помолиться, но судьи ей отказали. Она настаивала. «Мы послали за тобой не для того, чтобы ты молилась», – жестко проинформировал ее Хэторн: они собрались тут, чтобы говорить о колдовстве [11]. Кори утверждала, что в жизни не имела дела с волшебством, снова называла себя «евангельской женщиной». И обращалась к Богу, дабы он «открыл глаза магистратам и пасторам», и тогда они бы поняли, кто на самом деле виновен. Хэторн рассердился: получается, он недостаточно хорошо видит? Постепенно становясь все более язвительным, он поднял вопрос, мучивший каждого присутствовавшего: если она не ведьма, то как узнала, что Энн Патнэм спросит про ее одежду? Едва Кори открыла рот, чтобы ответить, ее тут же перебил писарь Иезекиль Чивер. Лучше не начинай со лжи, предупредил он. Патнэм тоже высказался. «Ты лжешь», – сообщил дьякон, пока она пыталась объясниться. Ее муж уже дал показания на предыдущих допросах. Хэторн повернулся к Джайлсу Кори: говорил ли он жене про одежду? Нет. «Не утверждала ли ты, что это твой муж тебе рассказал?» – поддел он обвиняемую. Либо она не нашлась что ответить, либо Пэррис не расслышал ее слов из-за шума. В записях ответа нет.

Даже присутствуй Кори на слушании Титубы, она не ожидала бы такого тона от Хэторна. С индианкой он был строгим, теперь же сделался жестоким. Судья напомнил ей, что она стоит перед представителями власти. «Я ожидаю правды, – провозгласил он. – Ты обещала». Тот факт, что она во время визита к ней дьякона предвосхищала его вопросы, был крайне тревожным. Хэторн твердил и твердил об этом, требуя объяснений. Девочки несколько раз его прерывали, чтобы указать на мужчину, шепчущего ей на ухо. «Что он тебе сказал?» – грозно спросил Хэторн. Кори никого не видела и не слышала. И тем не менее отважилась и высказала свое мнение: «Мы не должны верить всему, что говорят эти невменяемые дети». От ее слов девочки задергались еще активнее. Хэторн немного поспорил с храброй подозреваемой насчет значения слова «невменяемые», которое она произнесла трижды за несколько минут. По своей природе, заметил он, невменяемость проходит и изменяется. Состояние же девочек совершенно стабильно. Только одна Марта и верит, что они не в себе. «Все присутствующие считают, – напомнили ей и Хэторн, и городской пастор, – что детей околдовали».

Она ничего не могла им сообщить о вертеле, книге, канарейке или подозрительной мази, обнаруженной у нее дома. Как и в дальнейшем, незнание в суде приравнивалось к неповиновению. Хэторн потребовал от нее признания. «Я бы призналась, если бы была виновной», – ответила Кори, которая выглядела непреклонной, но не хладнокровной: она кусала губу и мяла пальцы в течение всего дознания, самого жесткого из предварительных слушаний. Она очень долго стояла на ногах, ее постоянно перебивали свидетели, вносившие уточнения и считавшие себя пострадавшими. Пэррис записывал урывками, в моменты затишья между вспышками словоизлияний. «А теперь будь добра, скажи мне правду, – прогремел Хэторн, – почему ты сказала, что магистраты и пасторы слепы и ты откроешь им глаза?» В такой формулировке вопрос показался Кори абсурдным. Она засмеялась. Хэторн продолжал безжалостно давить, и в итоге подозреваемая, в свою очередь, задала не менее абсурдный вопрос: «Может ли невиновный быть виноват?»

Суд, похоже, ожидал от нее демонстрации экстраординарных способностей – ей нечего было предложить суду. Ты говоришь, что мы слепцы, не отступал Хэторн. «Раз ты говоришь, что я ведьма», – парировала Кори. Он попросил ее разъяснить – она ведь упрямо обещала это сделать. А если она отказывается, то у него есть еще один вопрос: «Чем ты ударила служанку Томаса Патнэма?» – «Я никогда в жизни ее не била!» – крикнула Кори. Двое свидетелей не согласились. Может, у нее нет ни железного прута, ни фамильяра, ни договора с дьяволом? Нет. Она что, действительно надеется избежать наказания? «Я не имею никакого отношения к колдовству», – поклялась Марта. В зале заволновались, а Хэторн вспомнил о слушаниях 1 марта. Почему она пыталась не пустить туда мужа? «Я не думала, что от этого будет какая-то польза», – ответила она. С длинных узких скамей поступил другой ответ: Марта Кори просто не хотела разоблачать остальных ведьм. Она даже улыбнулась – это же надо так извратить ее слова! Хэторн сделал ей выговор: это ей так смешны страдания девочек? «Вы все против меня, и я ничего не могу с этим поделать», – заключила Кори. Она что, не верит, что вокруг шныряют ведьмы? Она не может знать наверняка. Но Титуба же призналась, напомнил Хэторн. «Я не слышала ее речей», – спокойно ответила Марта.

Публика рассвирепела. Обвиняемая делалась все более дерзкой («Если вы все решили меня повесить, что я могу?»), девочки совсем разошлись. Они визжали, гримасничали и передразнивали Марту. Она не евангельская женщина, хохотали юные жертвы колдовства. Она евангельская ведьма! Присутствующие тут же сообщили Хэторну, что, когда подозреваемая кусала губы, на предплечьях и запястьях ее обвинительниц появлялись следы зубов. С этого момента охрана стала внимательнее наблюдать за Кори. Действительно, каждый раз, когда она сцепляла руки, девочки дергались. Когда она переступала с ноги на ногу, они непроизвольно и очень громко топали. Если облокачивалась на перекладину барьера – а стояла она уже намного больше часа, возможно, около двух, – они скрючивались в агонии. А сорокалетняя Батшева Поуп, хотя и не выдвигала жалоб до возвращения Лоусона, вдруг почувствовала, что ведьма проникла ей во внутренности, словно пытаясь вырвать их из ее тела. Взвыв от боли, она швырнула в Марту свою муфту. В зале площадью десять на восемь с половиной метров нападавшие и их жертвы стояли в неловкой близости, не более чем в полуметре друг от друга. На таком близком расстоянии, при переполненных скамейках, в мутном свете и среди нервных шепотков, эти судороги и вопли воспринимались особенно зловеще. Муфта не долетела до цели. Поуп наклонилась и сняла с ноги ботинок. Он прилетел Марте прямо в голову. Вряд ли она могла с легкостью защищаться: ее руки к этому времени, похоже, были связаны, чтобы обезопасить жертв.

Хэторн разрешил обвинителям допросить Кори. Их набралось уже десять человек, примерно поровну девочек и женщин. Вопросы, как снаряды, сыпались со всех сторон. Почему Кори не присоединилась к остальным ведьмам, собиравшимся перед молельней? На какое время она заключила договор с дьяволом? (Спрашивавшие сами за нее ответили: на десять лет, из которых шесть она уже отслужила.) Хэторн втиснул сюда же вопрос из катехизиса. Кори ответила правильно, хотя, по мнению Лоусона, как-то странно. По совету девочек власти осмотрели ее руки. Не осталось ли между пальцев следа от клюва канарейки? Булавка, которой она колола одну из жертв, оказалась у последней в волосах. Еще до окончания слушания преподобный Нойес заявил, что убежден: Кори колдовала прямо у них на глазах.

Хэторн же был страшно разочарован. Он ждал признания, а его и близко не наблюдалось. Имелись лишь бессмысленные вопли да топот. Подозреваемая казалась то озадаченной, то вполне уверенной в себе. Дело-то, напомнил он, яйца выеденного не стоит. Она разве не видит, что пораженные ведут себя совершенно так же адекватно, как и их соседи? Кори не видела. Они не смогли доказать, что я ведьма, заявила она в лицо салемскому правосудию, которое – как Нойес, с самого начала не сомневавшийся в ее виновности, – было уверено, что именно этот факт они сейчас неопровержимо доказали. Через некоторое время констебль уже вел самопровозглашенную евангельскую женщину в городскую тюрьму. Следующие шесть месяцев она проведет в кандалах, ожидая суда.

Хотя больше в тот день пораженные Марту Кори не видели, покоя им тоже было не видать. Энн Патнэм – старшая, проснувшись на следующее утро, обнаружила у себя посетителя. На рассвете на нее набросилась Ребекка Нёрс, одетая в одну льняную ночную рубашку. В руке она держала маленькую красную книжечку. Целых два часа две женщины боролись, при этом Нёрс отрицала власть Господа и Иисуса и угрожала вытрясти из Энн душу. Тем временем по деревне летала пятилетняя дочка нищей Сары Гуд, впиваясь зубами то в Мэри Уолкотт, то в младшую Энн Патнэм. Обе потом предъявили свежие укусы ее миниатюрного ротика. Одним своим взглядом крошка Дороти Гуд наслала на девочек ужасающие спазмы. Она душила их и колола, заставляя расписаться в дьявольской книжке, которых в деревне вдруг расплодилось огромное множество.

Видимо, в тот же день к дому Нёрс направилась делегация [12]. Хотя Ребекка и Фрэнсис Нёрс не принадлежали к числу первых поселенцев, они заняли особое положение в деревне, купив ферму в сто двадцать гектаров у одного бостонского пастора, которому она досталась в наследство. Почти за пятьдесят лет брака Нёрсы вырастили восьмерых своих детей и мальчика-сироту из квакеров. Это был процветающий, сплоченный клан и крепкий брак. Все их дети выжили. Они не давали ни малейшего повода думать, что имеют друг к другу претензии. Плотник Фрэнсис Нёрс считался одним из самых активных граждан в Салеме: служил присяжным и констеблем, участвовал в оценке собственности, измерял границы участков, улаживал земельные споры. Он заседал в комиссии, которая позвала сюда Пэрриса, хотя их отношения с того момента ухудшились: не так давно Нёрс заседал в комиссии, которая постановила удерживать жалованье Пэрриса. Богатые и весьма уважаемые Нёрсы были тесно связаны с Сибли и большей частью общины, о чем свидетельствует состав собранной в конце марта делегации. В нее входили трое членов другой известной в деревне семьи и Питер Клойс, свойственник Нёрса. Никто из них не имел никакого отношения к пораженным девочкам или мужчинам, подавшим первые жалобы. (Также в делегации была Элизабет, сестра судьи Хэторна.) Кто-то – скорее всего, Пэррис или Хэторн – предложил остальным выведать у Ребекки Нёрс, что она уже знает о недавних событиях, и понаблюдать за ее реакцией на их неприятные новости.

Придя в просторный дом Нёрсов, они обнаружили семидесятиоднолетнюю Ребекку в кровати, совершенно больную. Она уже больше недели никуда не выходила, но уверила пришедших, что в своей немощи чувствует себя лишь ближе к Богу. Она сразу же спросила про несчастных девочек, в частности о дочке и племяннице Пэррисов, своих ближайших соседей. Она ни разу не навещала их в пасторате. Да, упущение, но на это были причины: в молодости у нее тоже случались припадки. Она боялась, что они вернутся, объяснила Ребекка, что она может заразиться. Она очень горюет и молится за соседей, ведь ей известно, как сильно они мучаются: говорят, на них страшно смотреть. Она также обеспокоена: ведь невинных людей, таких как она сама, обвинили в колдовстве. Стараясь быть как можно мягче, насколько возможно быть мягкими, говоря очень громко – Нёрс практически не слышала, – гости сообщили, что ее имя было названо. Старая женщина некоторое время сидела потрясенная. А в конце концов сказала, что «невинна как нерожденное дитя». Посетители ушли, убежденные, что она понятия не имела, зачем они пришли, пока они сами об этом не сказали.

Если делегаты намеревались вернуть ее честное имя, то вскоре у них появилось препятствие. Возможно, на следующий день преподобный Лоусон пришел к Энн Патнэм – старшей [13]. Она лежала в постели, вокруг толпились посетители. Среда в Новой Англии была днем выпечки – сдобный аромат свежего хлеба приходил на смену острому, кисловатому запаху влажной золы. Энн особенно обрадовалась, увидев своего бывшего пастора, – она его очень любила. Муж с женой пригласили Лоусона помолиться вместе с ними, пока Энн была в состоянии это сделать. Она молилась, но недолго: вскоре начался приступ. В конце молитвы муж попытался пересадить Энн с кровати к себе на колени. Руки и ноги бедной женщины так одеревенели, что ее не удавалось усадить. Она продолжала дико дергаться, махать конечностями, и в то же время спорила, зажмурившись, с Ребеккой Нёрс, которую больше никто не видел. «Уходи! Уходи! – кричала она Ребекке. – Какое зло я причинила тебе в жизни?» Энн знала, чего хочет Нёрс. Ты этого не получишь, объявила она призраку, с которым в своем трансе дебатировала на тему Судного дня. Нёрс утверждала, что такого стиха в Библии нет. Энн пыталась его произнести, ее рот странно кривился, дыхание прерывалось, конечности дергались. В итоге ей все же удалось озвучить несколько слов. Она говорила об известной третьей главе Откровения, чтение которой заставило бы Нёрс уйти, и обращалась с мольбой к пастору. Лоусон колебался. Ему сделалось некомфортно из-за орудующих прямо у него под носом сил; ему не хотелось выпустить на волю еще больше этих сил; ему было страшно, потому что тут пахло библиомантией – гаданием на Библии. Однако, видя страдания своей дорогой подруги, длившиеся уже целых полчаса, он решился пойти на этот небольшой риск. Не успел Лоусон дочитать первый стих, как глаза Энн распахнулись. Она полностью пришла в себя. Такое уже бывало, сообщили окружавшие кровать люди. Тексты, которые она называла в своих припадках – причем без всякого видимого порядка или повода, – приносили мгновенное облегчение. Ордера на арест Ребекки Нёрс и пятилетней Дороти Гуд не заставили себя ждать.