Полная версия

«Мы с тобою всегда, братишка!». История семьи дальневосточника

Когда рыбалка не планировалась, мы, отпросившись у мамы, шли на Амур купаться, прихватив с собою приятелей или племянников – Вовку и Костю. По пути наш маленький отряд, «капелла», как называла его сестра Таня, участвовал в самых разных приключениях или придумывал свои собственные забавы. То мы разглядывали семейства цыган, живших в одном из бараков на улице Уссурийской (теперь это бульвар, а бараки конечно же снесены).То рубили самодельными саблями из бочечных кругов придорожную полынь и всё травяное, что попадалось под горячую «кавалерийскую» руку. Шутили, рассказывали всякие истории.

Если не хотелось идти на реку, то шли на Артзатон – местечко при слиянии Уссури и Амура, где высились горы песка, намытого со дна реки землечерпалками. Среди этих песочных гор мы и проводили целые дни, пока не надоедало бегать, прыгать, лежать под палящим солнцем. Здесь можно было делать всё, что угодно, вдобавок купаться, так как вода двух огромных рек была рядом —прозрачная, прогретая ослепительным летним солнцем, под лучами которого блаженно растекались наши белые тела. Всласть искупавшись, нагревшись в ослепительно ярко-жёлтом песке, с ещё необсохшими лицами и мокрыми волосами, мы брели тесной стайкой домой, неся обратно столь любимый резиновый круг, сочи-няя по дороге всякие разные истории..

Купались мы и на рыбалке, если была такая возможность поваляться на горячем песке, ведь порою мы заходили в такие места, где стояли высоченные кочки, и мы пробирались среди них, как по лесной чаще.

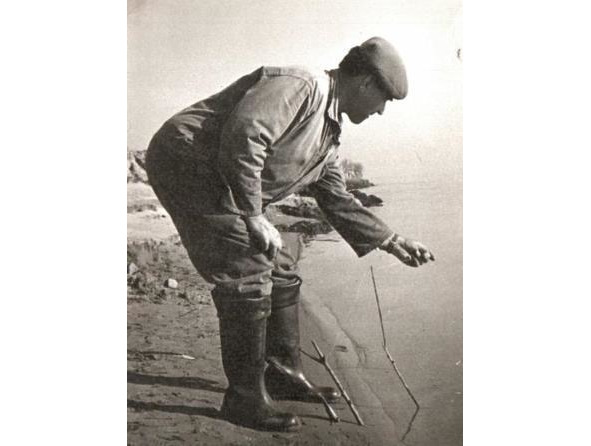

На рыбалку в Амурскую протоку

Солнце ещё не встало, и только-только угадывается розовым светом далеко на востоке. Воздух свеж и прохладен. Спину приятно оттягивает рюкзак с нехитрым рыбацким скарбом, едой, а мы уже полны ожиданием всяких приключений.

Сколько лет было после 5 класса, столько я пережил и рыбацких сезонов. Все конечно я не помню, но наиболее замечательные храню в душе до сих пор. Во время одной поездки и произошли интересные события – приключения на Чумке, т.е. на Чумной протоке. Их нельзя ни забыть, ни выпустить из виду..

Вброд по амурским протокам

Однажды, как всегда, мы высадились на левом берегу Амура и пошли заливными лугами до Чумки. Так запланировал отец, а против этого никто особо-то и не возражал. Нам было занятно каждый раз рыбачить на новом месте и мы ходко двинулись за ним вслед, стараясь не падать среди кочек на переходах в обмелевших протоках. Примерно через час, изрядно вспотевшие и усталые, мы вышли на берег этой самой Чумки. Она так называлась потому, что в незапамятные времёна гражданской войны да и в прочие послевоенные мутные 20-е годы хоронили умерших—в общем там было приличное по размерам, но ужасно заброшенное кладбище с безымянными могилами.

И теперь протока омывала последнее пристанище ушедших людей, заброшенное и исчезавшее под волнами песка и травы. Нам вскоре надоело печься под солнцем в ожидании радостной поклёвки и, оставив удилища на берегу, поникшие от тоскливого безрыбья в этот ослепительный полдень на Чумной протоке, мы с Василём от скуки пошли бродить по этому печальному памятнику жизни и смерти в поисках неизвестно каких приключений или ради простого ребячьего любопытства. Под ногами хрустели иглы водяного ореха, сухие будылья травы кололи босые ноги. Покинув свои рыбацкие посты, мы с неподдельным интересом разглядывали остатки покосившихся старинных крестов, места, упокоившие без-вестных нам людей. Большинство могил было без крестов, лишь небольшие холмики выдавали последнее пристанище живших некогда людей. Кто они были? Чем занимались и как жили? Нам этого уже не дано было знать. Мы бы ещё долго бродили в грустном молчании среди могильных холмиков под слепящими лучами полуденного солнца, пока Васька не занозил себе ногу острой иглой речного ореха. Стало совсем скучно и мы поспешили на берег. Оказалось, как раз вовремя…

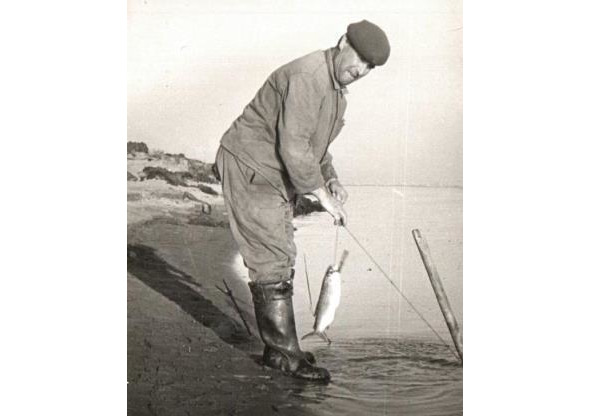

В ожидании большого клёва

Васькино удилище ходило ходуном. Перед уходом он постарался его воткнуть поглубже в песок и рыба не смогла его выдернуть. Оно дёргалось из стороны в сторону и казалось что вот-вот оно упадёт в воду. Но мы оказались на месте, схватили его и стали вытаскивать рыбу на берег в страшном нетерпении. Мы же чувствовали, что на крючке сидит большая рыба —так ни разу удочка не дёргалась. Как только мы её вытащили на берег, то сразу поняли-такого улова никогда не было. Рыбина, похожая на сома, скользкая, пятнистая, весом около 3 кг билась на песке. Отцепив от крючка и взяв её в руки, мы с криками побежали к отцу на другой край протоки, метров за 200, где он у впадения протоки в Амур стоял со своими удочками, надеясь на лучший улов. Нам так хотелось с ним поделиться известием о добыче, что мы нарушили все рыбацкие правила скромности и побежали к нему, надеясь на похвалу. Ведь в этот день мы не поймали ничего кроме этой рыбы.

Донельзя удивлённый нашей добычей, он внимательно разглядывал рыбу, и наконец произнёс неуверенно: «Думаю, змееголов это..» Эту рыбу я всегда помнил, да и отец не забывал порой сказать, как на Чумке мы с Васькой поймали змееголова. Но был ли это змееголов??

Наконец—то поймал!!!

В другой раз, тоже с ним, но без Васьки, с братом Сашкой, мы ездили на какие-то протоки, в паводок довольно глубокие. Однако погода выдалась плохой, второй день подряд шел мелкий моросящий дождь, надоевший до изумления, под такими тучами рыба никак не клевала, отец злился, но с места не уходил, в надежда что фортуна повернется к нему. Кое-как переночевав у прогоревшего костра с дымной соломой, я встал рано утром с ознобом и головной болью, сильно хотелось есть, но отец ничего не готовил, и я покопавшись в рыбацком рюкзаке, нашёл недоеденный кусок хлеба с солью. Отец, повернувшись ко мне, посмотрел на меня так, что казалось, я был один виноват в том, что рыба ушла и не клюет, а прячется где-то на середине протоки, там, в чёрной глубине между мохнатыми кочками.

Дождь не унимался, вода в протоке прибывала все сильнее с каждой минутой, и если утром можно было спуститься с обрыва к воде, то теперь волны плескались всего в полуметре от края пятиметрового обрыва. И вот тут-то я сплоховал. Вскинув закидушку для заброса, я не удержал остаток лески с деревяшкой и она улетела вслед за снастью метров на двадцать пять. Ветер и волны сносили ее все дальше и дольше, я не знал что делать… Звать отца и получить нахлобучку? Пытаясь выловить ее, пока она плавала поблизости, я ступил в воду и набрал полные сапоги воды. Я в отчаянии забегал по обрыву, кидая встревоженные взгляды на отца, пытаясь угадать, заметил ли он? С тоской отметил, что теперь он прознал о моей беде. Отец подошел, нехорошо, ругаясь, и, размахнувшись изо всех сил спиннингом, попытался зацепить мою уду, теперь плывшую почти посередине протоки.

Мои глаза печально глядел на снасть, уже попрощавшись с нею, и вдруг она исчезла на глади воды, потом снова появилась. Я решительно ничего не мог понять и уже приготовился к тумакам. Промах ещё больше обозлил отца, он снова закинул свою лесу, но, спустив пружину на спиннинге, допустил «бороду», Распутав ее, изойдя матерщиной, отец снова закинул снасть со словами: «Последний раз, лопух, бросаю,» – и, о, счастье, зацепил. Дрожа от нетерпения, тащу снасть к берегу, и чувствую, что она с уловом! Вытащив удочку, мы с изумлением обнаружили, что на её крючках бойко трепещутся два здоровенных карася, попытавшиеся утопить мою несчастную лесу.

Улов несколько растопил сердце отца и смягчил провинность мою – я был наполовину прощён. Домой мы теперь шли с добычей. Хоть и с трудом она досталась, однако на душе все же было хорошо. Тропка, извиваясь, бежала по рёлкам, покрытым густой некошеной травой, пряталась среди высоких кочек в высохших заливчиках, в воздухе стоял пряный аромат цветущего дикого лука. Одинокие ивы шелестели высохшими ветвями под волнами жаркого полуденного ветра с амурской протоки. Мы шли домой. Усталость торопила на берег Амура, где нас ожидал речной трамвайчик. Мне нравились названия этих небольших теплоходов, все почему-то с геологическим или ювелирным уклоном: «Аметист», «Изумруд», «Сапфир». Я в нетерпении всходил по узенькому трапу на палубу ма-ленького судёнышка, садился на свободное место и через несколько минут засыпал, утомлённый прохладной влагой речного воздуха.

Домой на речном трамвайчике после рыбалки

Однажды, через две недели мы с Васькой и Костей, который почитался среди нас самым авторитетным и старшим, поехали на рыбалку одни. Костя, в душе неисправимый авантюрист, взял с собою небольшой бредешок, что по тем временам было довольно рискованно. Добрались до протоки, выбрали берег попесчанее и расположились, разбили палатку, сшитую Сергеем на маминой машинке из оранжевых парашютных чехлов.Наступил полдень.

С надеждой на рыбацкую удачу. Переход по высохшим протокам.

Измученные жарой и жаждой, мы вышли на берег протоки и Костя приказал готовить обед – сильно хотелось есть, потому что прошли километров семь и все «по песку да кочкам». Голод не тётка, на собранном плавнике развели огонь и я стал варить еду. Однако клёва не было. И, похлебав супца из консервов, стали готовиться ко сну. Неугомонный Котофей, так мы его прозвали между собою, не мог спокойно относиться к рыбной ловле просто удочками, ему нужен был кураж – ловля сеткой. Зачем же он её тогда брал, если не ловить рыбу!?

Уже ночью, когда я крепко спал и видел бессчётные рыбацкие сны, он уговорил Ваську поставить сетку поперёк протоки, на мелководье и ушёл к костру переночевать – от возбуждения сон не шёл ему никак.

В середине ночи мы с Васькой проснулисъ от какого-то шума, и я долго не мог понять в чем же дело – на реке слышалась возня, сопение, потом послышался приглушённый ночным шумом воды возглас Кости: «Бегите сюда, сеть тащите..». Прибежав спросонок на берег, мы с Васькой увидели барахтающегося в воде Костю, который пытался освободить сеть от чего-то. Не сумев ничего сделать, он ругнулся, выволок сеть на берег и ушёл к затухающему костру. Медленно наступил мутный влажный рассвет, и в первых утренних лучах мы увидели, что в снасть попались две ондатры (водяные крысы), перепутав её до невозможности. Рассказывая, он сделал страшное лицо, засмеявшись при этом: «Нагнали на меня страху эти крысы, я уж и подумал, что кто-то утащил бредешок..».

Утром по настоянию Кости мы снялись с места и пошли искать новую протоку в поисках рыбных мест, не учтя одного важного рыбацкого закона – в мелководье рыба уходит из заливчиков в более глубокие места. В тот раз мы обошли десяток проток на левом берегу Амура, заливаемых водою в половодье и во время сильных дождей, но ничего существенного так и не поймали, лишь мелочь кошке на завтрак. И потому о наваристой ухе речи быть просто не могло. Отец за всю свою рыбацкую жизнь знал и это, и все протоки наперечёт, да и чего только он не знал про рыбу и дичь, кажется всё. Но это оставалось для нас тайной за семью печатями.

3.В мире знаний и приключений

Летом, кроме рыбалки, я увлекался ещё и чтением. Безудержно и всепоглощающе. Параллельно улице К. Маркса (сейчас это улица Муравьёва-Амурского) проходила тихая улочка имени корейского партизана-подпольщика времён гражданской войны Ким-Ю-Чена. И на этой важной для меня улице находилась детская библиотека им. А. Гайдара. Уж не помню, когда меня записала в неё мама, но я был добросовестным и честным читальщиком до самых 15 лет. От дома она была расположена в 25 минутах ходьбы – нужно было всего лишь пересечь ул. К. Маркса и по спуску своей улицы дойти до библиотеки.

В ней было несколько довольно больших комнат первого этажа огромного полукруглого дома, расположенного на углу этих улиц. Застывшие в прохладной тишине комнат стеллажи с книгами, маленькие столики с яркими журналами, и среди всего этого – постоянная тихо шепчущая круговерть детей: читающих, листающих, берущих книги, и просто зашедших передохнуть от зноя летом и согреться от холода зимой. Я уж не могу точно вспомнить, когда пришёл сюда в первый раз, но верно в классе третьем или четвёртом. Увидев целое море книг на полках, не удержался и в тот же день уговорил маму дать своё поручительство, чтобы ходить в библиотеку и брать книги на дом. Сначала я читал все книжки подряд, но потом, когда успокоился, пришёл определённый интерес: история, приключения, военные события, герои, подвиги…

Мало-помалу часть интересов выпала из моего поля зрения и остались только история и войны. Частенько я задерживался в залах библиотеки даже по воскресеньям до вечера и девушки-библиотекари были вынуждены вежливо выпроваживать меня под локотки, чему я нисколько не обижался – сильно уставал, но был страшно доволен. Став завсегдатаем библиотеки и просто книгочеем, я постепенно вошёл в круг выступавших перед ребятами с рас сказами о прочитанном, читал стихи, благо позволял голос. Он по тем временам был довольно громким и выразительным, тем более, что я старался и его использовали не только в библиотеке, но и в школе – доверили работу диктора в школьном радиоузле, чем я особенно гордился.

Листать книги, читать, размышлять над прочитанным для меня стало страстью моей души, и на долгие годы почти заменило общение с живыми людьми – я действительно превратился в книгочея. Даже в проливной дождь мне было скучно сидеть дома над уже прочитанной книжкой и я, не боясь вымокнуть, шёл в библиотеку.

Однажды настолько промок, извозил в грязи свои старенькие ботинки, доставшиеся в наследство от брата Василия, что одна из библиотекарей, видя моё печальное положение, разула меня, и, повесив рубашку сушиться, принесла стакан горячего чаю. Сидя за столом с книжкой и прихлёбывая сладкий горячий напиток, я с удовольствием шевелил замёрзшими, сморщенными от холодной воды, пальцами ног. А мои ботинки-развалюхи мирно сушились у раскалённого обогревателя. За окном бушевал очередной японо-тихоокеанский тайфун, по стёклам струились целые потоки дождя, а здесь, в библиотеке было так сухо, сладко и тепло, что совсем не хотелось покидать такого волшебного и загадочного места.

Мои формуляры так быстро заполнялись названиями книг, что к концу пятого класса их набиралась целая стопа. Библиотеку я застал в период её расцвета. Работа с детьми была на подъёме, да и занимались с ними люди увлечённые, любящие своё дело. Мне очень повезло на них. Вместе с ними мы, читатели, ходили в кино, на детские спектакли, которые играли сами детишки, смотрели диафильмы. И когда меня однажды не взяли из-за возраста (туда пошли старшие подростки),мне стало обидно – какие-то два года и не берут. В одной из небольших комнат мы под руководством библиотекарей готовили к праздникам самодельные игрушки, подклеивали старые книжки, в общем занимались самыми полезными делами. К сожалению, я не запомнил их имён, фамилий, а так надо было бы…

В седьмом, восьмом классе я стал ходить туда реже, и к концу восьмого когда однажды пришёл в библиотеку, вдруг понял – это в последний раз.

При виде пустого тихого зала, стеллажей с книгами мне стало грустно – прощаясь с библиотекой я прощался с детством. Мне пришлось по возрасту перейти в юношескую библиотеку, но она не давала того благодарного заряда, что детская.

Но всё это было потом, а семи лет я был определён первоклассником в среднюю школу №55, что скрывалась за могучими тополями на улице К. Маркса, как раз напротив геологоразведочной экспедиции. Ходил я в школу по-разному. Если напрямик своей улицей, то переходя овраг по тропе и потом хорошей дорогой мимо пединститута (куда я потом и поступил) идти минут двадцать. А если срезать путь и пойти вообще оврагом, то и меньше. Но так я ходил только в сухую погоду, потому что в дождь такой «поход» превращался в мучительство.

Моя первая школьная учительница была не очень приятной женщиной. К сожалению Тамара Ивановна имела дурную привычку кричать на нас, да ещё таким визгливым голосом, что многие из моих соседей по классу, и я в том несчастливом числе, просто терялись под аккомпанемент её нервов. Мои тетрадки сразу наполнились двойками, тем более, что мы ещё только начали писать чернильными ручками, а аккуратностью я не страдал. Такой оборот не устроил маму и она, переговорив с завучем Ольгой Трофимовной, добрейшей души человеком, перевела меня в параллельный класс, к Нинель Ивановне Терещенко. Невысокого роста, спокойная и рассудительная, она сразу завоевала мою душу. Дела мои учебные стали понемногу поправляться и к концу года я хоть и не стал хорошистом, но тройка была всего одна. По математике, которая мне туго давалась в основном из-за неспособности сосредоточиться, а может и из-за лености.

В третьем классе Нинель Ивановна открыла мои чтецкие способности и на одном из классных конкурсов прочитанное мною стихотворение М. Исаковского «Вишня» произвело на всех неизгладимое впечатление. А уж как я потом читал стих Симонова о танкистах, это надо было слышать. Я нашёл себя в чтении и не забуду этого стихотворения никогда. Однако в этом классе для меня закадычных приятелей не нашлось, хотя играл я со всеми мальчишками одинаково – в «пёрышки», переворачивая перья соперника, в «ватный футбол» на подоконниках. Уже здесь я стал вглядываться в лица и конечно, появилась моя первая детская любовь – я вдруг почувствовал, что мне нравится девочка, проводившая физзарядку в вестибюле (была такая практика на переменках).Звали её Ира Бабенко. Я занимал место в задних рядах, чтобы никого не задевать, и вместе со всеми выполнял упражнения, стесняясь неловких движений своей сломанной правой руки.

Вообще, школа была не очень большая. Типовое советское здание на 600 учащихся. Впоследствии на такие насмотрелся, потому как пришлось в них работать. Позже к ней сделали пристройку – зал вверху для занятий физкультурой и мастерские по труду на первом этаже, куда мальчишки входили через двор школы.«Физкультурник», Владимир Владимирович был нехороший скользкий мужичонко, мне он сразу не понравился своей грубостью, так как всегда старался девочек где-нибудь подкараулить, пакости им на уроках подстраивал, распуская руки. В общем, как сейчас говорят, сексуально подержанный и потому озабоченный.

Зато «трудовиком» у нас работал добрейший, но в меру строгий Николай Иванович Москадыня, муж нашей медсестры. Его вечно улыбающееся, широкое как блин, лицо, излучало сплошную радость, а глаза так и светились добротой. Однако за провинности и шалости Николай Иванович мог и наказать, но мы это восприни-мали как справедливость. Хороший был учитель.

На том месте, где возвели пристрой, раньше был ботанический участок: цветы, овощи, ягодник небольшой. Когда мы там копоши-лись, выращивая нечто, наша «ботаничка» Анна Филипповна сердилась на вечную нехватку инструмента – лопат, граблей. носилок, на нашу егозливость: да что ещё ожидать от пятиклашек? А когда объявили, что на месте сада и огорода будут мастерские и спортзал, восторгу класса не было предела. Сначала ничего не возводилось, но со временем, пока возились строители, потихоньку выросли стены, покрыли потолок и уже где-то в апреле мы начали делать в мастерских швабры, табуреты и прочую нужную для школы мелочь.

В столярной мастерской всегда приятно пахло деревом, свежей стружкой, на стенах висели образцы разных пород деревьев, картины по Т.Б. как надо и как нельзя работать с деревом. Здесь витал дух хорошего труда, настроения работать для души, от чего становилось уютно и совсем не хотелось уходить отсюда. Однажды, забыв дома фартук, я получил от Николая Ивановича хорошую взбучку, но он дал мне старый халат и я уже потом никогда не повторял своей ошибки. За его работой было интересно смотреть: как распускаются на бруски доски, превращающиеся потом в гладкие, узорные со всех сторон произведения труда. Нам он не доверял работы на электроинструментах – опасался травм, страшился как бы кто из нас не пострадал. Зимой частенько убирали снег вокруг мастерской и школы. Брали сделанные своими руками деревянные лопаты, совки, мётлы и выгребали его что было из ребячьих сил. Особенно трудно было ранней весной, когда подтаявший снег тяжёлым комом ложился на лопату или прилипал к земле так, что его невозможно было оторвать.

В слесарной мастерской от деталей и работающих приборов стоял запах металла и нагревшихся электрообмоток. Приходя сюда на урок, мы всегда получали чёткие, конкретные задания. Помню, на одном из уроков я измучился делать жестяной совочек. Близлежащий детский сад сделал заказ на совочки, ну а мы его исполняли. Пока вырубал нужный по размеру кусок, прошло пол-урока. Потом загибал края, зачищал. В общем, трудов много было. А Николай Иванович принимал работу строго. И стыдно было тройки получать.

После работы собирали свои инструменты и убирали верстаки. Тоже была волокита – пока свои найдёшь, да сложишь вот и урок закончился. Мне вечно не хватало времени и урок труда для меня заканчивался со звонком на следующий. Поэтому я опрометью бежал в корпус, не успевая как-то перекусить в буфете, но меня выручал завтрак, взятый из дому – два куска хлеба с яблочным вареньем и маслом. То-то смеху было, когда в дождь мы мокрые прибегали в класс..

Вспоминать о школе мне всегда приятно ещё и потому, что поведением плохим я не выделялся – книги влияли положительно. Шалить шибко не шалил, но в развлечениях всё же участвовал. Играл в «пёрышки», несмотря на всякие запреты, в ладошечный футбол, гоняя по подоконникам взад и вперёд шарики, скатанные из нащипанной шерсти своих грубых гимнастёрок. Да ещё списывал задачки на уроках у своей соседки по парте, такой же троечницы, как и я, Томки Бахтыозиной, спокойной и деловитой простушки.

Мне было удобно списывать – достаточно повернуть чуть-чуть голову и – вот тебе ответы. Правда, она решала медленно. Меня к ней Нинель Ивановна пересадила после того, как я не поладил с прежней драчливой и неприятной соседкой по парте, Томкой Зайцевой, однофамилицей двух моих одноклассниц, сестёр Зайцевых, Ольги и Татьяны. Так вот, поссорился я с нею из-за какого-то пустяка, уж не помню, но во мне заиграло упрямство —чего это я буду уступать такой вредине. Видать недовольство давно копилось, вот и выплыло, потому что нельзя было вытерпеть, когда соседка, высокая, худющая девчонка постоянно норовила ущипнуть, толкнуть, или просто обидеть словом.

Поэтому с середины класса, с самой третьей парты, я перебрался на самую «Камчатку», но об этом и не жалел – Томка Бахтыозина девочка была уступчивая, безобидная и с нею общий язык был быстро найден. С нею я и просидел почти полтора года – половину шестого и до окончания седьмого класса. И никто нас не рассаживал, хотя бы потому, что никаких проблем с дисциплиной учителя от нас не имели. С нею я сидел смирно, делился последним, и не помню случая, чтобы хоть раз поссорился.

В классных комнатах были высокие потолки, огромные окна, и уже забытые сегодня деревянные парты с откидывающимися крышками. Хотя я читал довольно много, до пятого класса успехи у меня были, средними, троечными, особенно я «выделялся «по рус-скому языку, математике и английскому. Попросту говоря, «плыл».

Но с русским языком мои проблемы разрешились, когда в нашем классе появилась кареглазая брюнетка Антонина Яковлевна, приехавшая из Ташкента. Как раз там было землетрясение, она перееха-ла к родственникам на Дальний Восток. Она быстро поставила мне условие читать больше и запоминать больше. Это на первое время. А потом стала буквально приучать к родному языку. Именно она привила мне настоящее уважение к нему. Конечно, вначале было худо – тройки не заканчивались так быстро, как хотелось. Но потом дело пошло на лад. Как и с английским, которому учила Татьяна Ивановна Солодова. Прежней учительницы «иностранки» совсем не помню, но вот Татьяна Ивановна научила меня самому главному – если хочешь научиться, одолей свою лень. Как-то раз после урока она остановила меня :

– Миша, я тебе дам домашнее задание и ты его обязательно сде-лай. Выучи стихотворение и на уроке расскажешь. А теперь давай позанимаемся произношением.– И мы почти час отрабатывали про-изношение. Буквы, звуки, слова. Так стало легко.

– Пойми, -продолжала она, – будешь хорошо заниматься, всё придёт. Остальное даст сама природа. Память, правильная речь придут в работе.

Таким образом, к седьмому классу, твёрдые четвёрки и пятёрки по этим предметам прочно поселились у меня в дневнике с наклеенным парашютистом. А с пятого по седьмой вела нас географ Галина Ивановна Грачева. Мы учились у неё предмету и как сейчас помню толстущий учебник географии для шестого класса. Таких уж нет, зато есть другие.