Полная версия

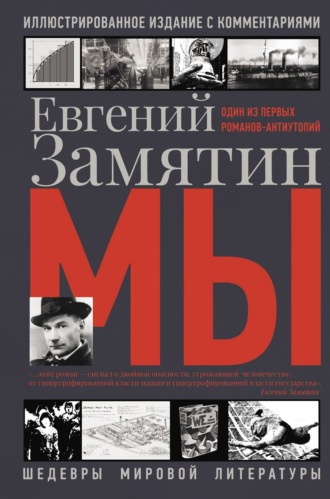

Мы

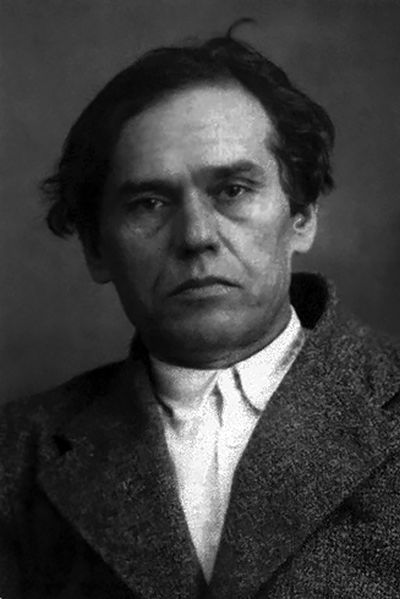

Жизнь за границей не сделала Замятина счастливым.

«В Париже он ни с кем не знался, не считал себя эмигрантом и жил в надежде при первой возможности вернуться домой», – вспоминала Н. Берберова.

Однако Родина писателя постепенно вползала в эпоху Большого террора, и Замятин понимал, что обратной дороги для него уже нет. К сожалению, даже в Париже не довелось ему пережить 37-й год – он умер от сердечной недостаточности, как тогда говорили – от грудной жабы.

Могила Замятина на кладбище Тие

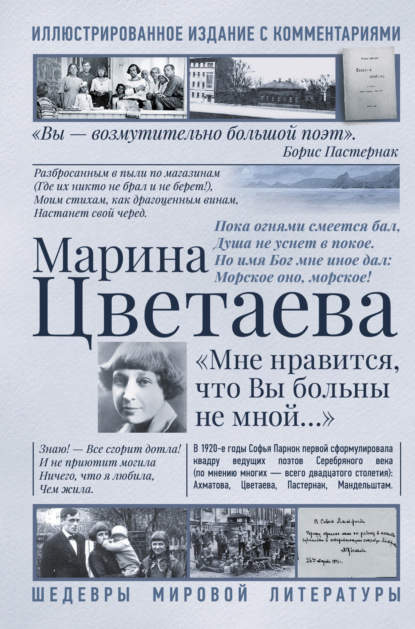

Хоронили писателя 12 марта на кладбище Тие в пригороде Парижа, здесь находила последний приют русская беднота. На похороны пришли собратья по писательскому цеху, художники. Юрий Анненков вспоминает, что встретил Мстислава Добужинского, остальных не запомнил – так он был потрясен смертью старого друга. Была на похоронах и Марина Цветаева. Шел дождь, не было церковного отпевания и даже надгробных речей. Вода залила могилу, и гроб опустили прямо в воду. Цветаева о похоронах вспоминала: «Было ужасно, растравительно бедно – и людьми и цветами – богато только глиной и ветрами – четырьмя встречными»[19].

«После смерти Евгения Ивановича Людмила Николаевна[20], несмотря на тяжесть наступившего одиночества, отдала все свое время и свои силы на поиски возможностей спасти произведения Замятина от забвения»[21].

Мы[22]

Запись 1-я

Конспект:

Объявление

Мудрейшая из линий

Поэма

Я просто списываю – слово в слово – то, что сегодня напечатано в Государственной Газете:

«Через 120 дней заканчивается постройка ИНТЕГРАЛА. Близок великий, исторический час, когда первый ИНТЕГРАЛ взовьется в мировое пространство*. Тысячу лет тому назад ваши героические предки покорили власти Единого Государства весь земной шар. Вам предстоит еще более славный подвиг: стеклянным, электрическим, огнедышащим ИНТЕГРАЛОМ проинтегрировать бесконечное уравнение Вселенной. Вам предстоит благодетельному игу разума подчинить неведомые существа, обитающие на иных планетах – быть может, еще в диком состоянии свободы. Если они не поймут, что мы несем им математически безошибочное счастье, наш долг заставить их быть счастливыми. Но прежде оружия мы испытаем слово.

От имени Благодетеля объявляется всем нумерам Единого Государства:

Всякий, кто чувствует себя в силах, обязан составлять трактаты, поэмы, манифесты, оды или иные сочинения о красоте и величии Единого Государства.

Это будет первый груз, который понесет ИНТЕГРАЛ.

Да здравствует Единое Государство, да здравствуют нумера, да здравствует Благодетель!»

Я пишу это и чувствую: у меня горят щеки. Да: проинтегрировать грандиозное вселенское уравнение. Да: разогнать дикую кривую, выпрямить ее по касательной – асимптоте – по прямой*. Потому что линия Единого Государства – это прямая. Великая, божественная, точная, мудрая прямая – мудрейшая из линий…

Я, Д-503, строитель «Интеграла»*, – я только один из математиков Единого Государства. Мое привычное к цифрам перо не в силах создать музыки ассонансов и рифм. Я лишь попытаюсь записать то, что вижу, что думаю – точнее, что мы думаем (именно так: мы, и пусть это «МЫ» будет заглавием моих записей). Но ведь это будет производная от нашей жизни, от математически совершенной жизни Единого Государства*, а если так, то разве это не будет само по себе, помимо моей воли, поэмой? Будет – верю и знаю.

Я пишу это и чувствую: у меня горят щеки. Вероятно, это похоже на то, что испытывает женщина, когда впервые услышит в себе пульс нового, еще крошечного, слепого человечка. Это я и одновременно не я. И долгие месяцы надо будет питать его своим соком, своей кровью, а потом – с болью оторвать его от себя и положить к ногам Единого Государства*.

Но я готов, так же как каждый, или почти каждый, из нас. Я готов.

Комментарии«МЫ»

Название романа полемизирует с многочисленными творениями пролетарских писателей, которые приходят в экстаз от осознания, что человек – всего лишь крошечная частица варева в огромном котле. Вот строки поэта Владимира Кириллова[23] «Мы»:

«Мы – несметные грозные легионы Труда.Мы победили пространства морей, океанов и суши.Светом искусственных солнц мы зажгли города, —Пожаром восстаний горят наши гордые души».

Владимир Кириллов

Еще один воспевальщик мира, где есть «мы», но нет места человеческой личности, отдельному «я» – Алексей Гастев[24] с его «поэзией рабочего удара». «Мы идем!», «Мы посягнули!», «Мы вместе», «Мы всюду». По мысли Гастева, психология пролетария – это психология «механизированного коллективизма», в новом мире «нормализованным» людям будут чужды эмоции.

Алексей Гастев

«Мы» считается практически первым романом-антиутопией.

Через 120 дней заканчивается постройка ИНТЕГРАЛА. Близок великий, исторический час, когда первый ИНТЕГРАЛ взовьется в мировое пространство.

Интегрáл (от лат. integer – «целый») – одно из важнейших понятий математического анализа. Интегрирование используется при решении задач в математике и физике, таких как определение площади под кривой или пройденного пути при неравномерном движении, массы неоднородного тела. Сегодня интегрирование применяют в самых разных научных областях.

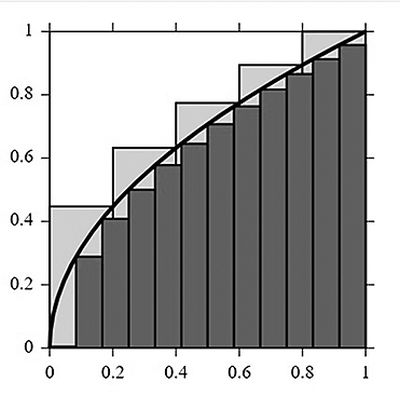

Интеграл. Приближения к интегралу функции от 0 до 1

Упрощенно интеграл можно представить как аналог суммы для бесконечного числа бесконечно малых слагаемых.

Термин «интеграл» был предложен учеником и сподвижником Лейбница Иоганном Бернулли. Лейбниц первоначально говорил «сумма». Лейбниц использовал обозначение стилизованного S – начальной буквы латинского слова Summa по отношению к предельному значению суммы Σ yΔx. Так как площадь, представляющая это предельное значение, в то же время является первообразной для функции y, то тот же символ сохранился и для обозначения первообразной функции. Впоследствии, с введением функционального обозначения, стали писать ∫ f(x)dx, если речь идет о переменной площади, и ∫a b f(x)dx в случае площади фиксированной фигуры ABCD, отвечающей изменению x от a до b.

Во многих вопросах науки и техники приходится искать не производную функции (см. определение производной ниже в комментариях), а, наоборот, по производной находить исходную функцию. Эта исходная функция называется первообразной.

В этом случае говорят также, что функция F(x) является первообразной (или интегралом) для дифференциального выражения f(x)dx. В интегральном исчислении систематически употребляются несколько терминов, имеющих слово «интеграл» в своем составе: «неопределенный интеграл», «определенный интеграл», «несобственный интеграл» и др.[25].

Для Замятина Интеграл играет особую роль в разработке нового литературного направления, которое он называл синтетизмом: «Смещение планов для изображения сегодняшней, фантастической реальности – такой же логически необходимый метод, как в классической начертательной геометрии – проектирование на плоскости Х-ов, Y-ов, Z-ов. Дверь к этому методу – ценою своих лбов – пробили футуристы. Но они пользовались им, как первокурсник, поставивший в божницу себе дифференциал и не знающий, что дифференциал без интеграла – это котел без манометра. И оттого у них мир – котел – лопнул на тысячу бессвязных кусков, слова разложились в заумные звуки.

Синтетизм пользуется интегральным смещением планов. Здесь вставленные в одну пространственно-временную раму куски мира – никогда не случайны; они скованы синтезом, и ближе или дальше – но лучи от этих кусков непременно сходятся в одной точке, из кусков – всегда целое»[26].

Вам предстоит еще более славный подвиг: стеклянным, электрическим, огнедышащим ИНТЕГРАЛОМ проинтегрировать бесконечное уравнение Вселенной.

Интегральное уравнение – функциональное уравнение, содержащее интегральное преобразование над неизвестной функцией.

Да: разогнать дикую кривую, выпрямить ее по касательной – асимптоте – по прямой.

Явная отсылка к «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина:

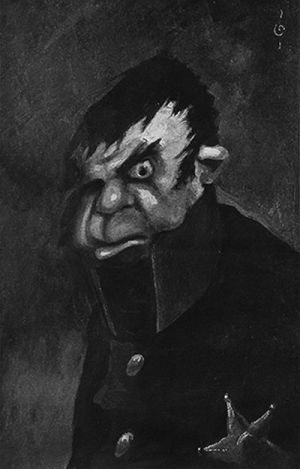

«Угрюм-Бурчеев принадлежал к числу самых фанатических нивелляторов этой школы. Начертавши прямую линию, он замыслил втиснуть в нее весь видимый и невидимый мир, и притом с таким непременным расчетом, чтоб нельзя было повернуться ни взад ни вперед».

Угрюм-Бурчеев, иллюстрация Н. В. Ремизова, 1907 г.

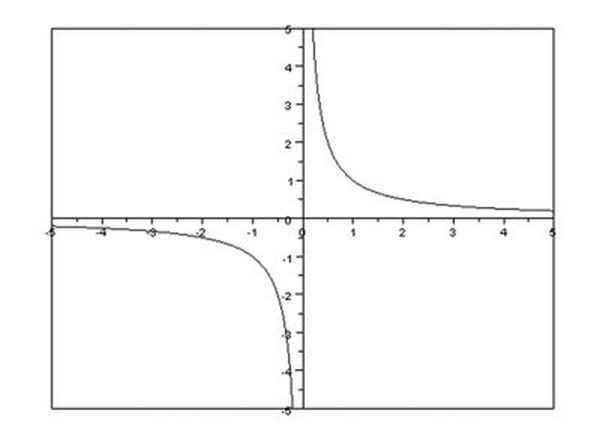

Асимптотой кривой называется прямая, расстояние до которой от точки, лежащей на кривой, стремится к нулю при неограниченном удалении от начала координат этой точки по кривой.

Для гиперболы, функции, асимптотами являются оси абсцисс и ординат

Прямая – одно из фундаментальных понятий евклидовой геометрии. Прямые линии принимаются за одно из исходных (неопределяемых) понятий, их свойства и связь с другими понятиями определяются аксиомами геометрии. Прямая, наряду с окружностью, относится к числу древнейших геометрических фигур.

Я, Д-503, строитель «Интеграла»…

Имена мужчин образованы из согласных букв с нечетными цифрами, у женщин в именах гласные, а цифры – четные. Д – пятая буква в алфавите, если сложить ее с двумя другими цифрами номера, то получится «13». Число «13» появляется в романе повсюду.

У Замятина была своя теория звукообразов: «Р – ясно говорит мне о чем-то громком, ярком, красном, горячем, быстром. ‹…› Звуки Д и Т – о чем-то душном, тяжком, о тумане, о тьме, о затхлом. ‹…› …О – высокое, глубокое, море, лоно… И – близкое, низкое, стискивающее и т. д.»[27].

Насквозь рациональный склад ума у Д-503 – от автора, чей «инженерный» подход к прозе отмечали современники. О литературном мастерстве Замятин пишет так, как мог бы написать Д-503, герой романа точно так же любит использовать слово «ясно»: «Для меня совершенно ясно, что отношение между ритмикой стиха и прозы такое же, как отношение между арифметикой и интегральным исчислением. В арифметике мы суммируем отдельные слагаемые, в интегральном исчислении – мы складываем уже суммы, ряды; прозаическая стопа измеряется уже не расстоянием между ударяемыми слогами, но расстоянием между ударяемыми (логически) словами»[28].

Но ведь это будет производная от нашей жизни, от математически совершенной жизни Единого Государства…

Производная функции – основное понятие дифференциального исчисления. Производная характеризует скорость изменения функции в данной точке. Производная определяется как предел отношения приращения функции к приращению ее аргумента при стремлении приращения аргумента к нулю, если такой предел существуют. Так же можно сказать, что скорость v есть производная от пройденного пути s по времени t. Если слово «скорость» понимать в более общем смысле, то можно было бы производную всегда трактовать как некую «скорость».

…с болью оторвать его от себя и положить к ногам Единого Государства

В Едином Государстве воплощена мечта многочисленных утопистов от Платона и до нынешних дней – отобрать детей у родителей и сделать их собственностью государства.

Платон с учениками в Академии. Рисунок по картине шведского художника Карла Йохана Вальбома

Запись 2-я

Конспект:

Балет

Квадратная гармония

Икс

Весна. Из-за Зеленой Стены, с диких невидимых равнин, ветер несет желтую медовую пыль каких-то цветов. От этой сладкой пыли сохнут губы – ежеминутно проводишь по ним языком – и, должно быть, сладкие губы у всех встречных женщин (и мужчин тоже, конечно). Это несколько мешает логически мыслить.

Но зато небо! Синее, не испорченное ни единым облаком (до чего были дики вкусы у древних, если их поэтов могли вдохновлять эти нелепые, безалаберные, глупотолкущиеся кучи пара). Я люблю – уверен, не ошибусь, если скажу: мы любим только такое вот, стерильное, безукоризненное небо. В такие дни весь мир отлит из того же самого незыблемого, вечного стекла, как и Зеленая Стена, как и все наши постройки. В такие дни видишь самую синюю глубь вещей, какие-то неведомые дотоле, изумительные их уравнения – видишь в чем-нибудь таком самом привычном, ежедневном.

Ну, вот хоть бы это. Нынче утром был я на эллинге, где строится «Интеграл»*, и вдруг увидел станки: с закрытыми глазами, самозабвенно, кружились шары регуляторов; мотыли, сверкая, сгибались вправо и влево; гордо покачивал плечами балансир; в такт неслышной музыке приседало долото долбежного станка. Я вдруг увидел всю красоту этого грандиозного машинного балета, залитого легким голубым солнцем.

И дальше сам с собою: почему красиво? Почему танец красив? Ответ: потому что это несвободное движение, потому что весь глубокий смысл танца именно в абсолютной, эстетической подчиненности, идеальной несвободе. И если верно, что наши предки отдавались танцу в самые вдохновенные моменты своей жизни (религиозные мистерии, военные парады), то это значит только одно: инстинкт несвободы издревле органически присущ человеку, и мы в теперешней нашей жизни – только сознательно…

Кончить придется после: щелкнул нумератор. Я подымаю глаза: О-90, конечно. И через полминуты она сама будет здесь: за мной на прогулку.

Милая О! – мне всегда это казалось – что она похожа на свое имя: сантиметров на 10 ниже Материнской Нормы – и оттого вся кругло обточенная*, и розовое О – рот – раскрыт навстречу каждому моему слову. И еще: круглая, пухлая складочка на запястье руки – такие бывают у детей.

Когда она вошла, еще вовсю во мне гудел логический маховик, и я по инерции заговорил о только что установленной мною формуле, куда входили и мы все, и машины, и танец.

– Чудесно. Не правда ли? – спросил я.

– Да, чудесно. Весна, – розово улыбнулась мне О-90.

Ну вот, не угодно ли: весна… Она – о весне. Женщины…

Я замолчал.

Внизу. Проспект полон: в такую погоду послеобеденный личный час мы обычно тратим на дополнительную прогулку. Как всегда, Музыкальный Завод всеми своими трубами пел Марш Единого Государства. Мерными рядами, по четыре, восторженно отбивая такт, шли нумера – сотни, тысячи нумеров, в голубоватых юнифах[29]*, с золотыми бляхами на груди – государственный нумер каждого и каждой*. И я – мы, четверо, – одна из бесчисленных волн в этом могучем потоке. Слева от меня О-90 (если бы это писал один из моих волосатых предков лет тысячу назад, он, вероятно, назвал бы ее этим смешным словом «моя»); справа – два каких-то незнакомых нумера, женский и мужской.

Блаженно-синее небо, крошечные детские солнца в каждой из блях, не омраченные безумием мыслей лица… Лучи – понимаете: все из какой-то единой, лучистой, улыбающейся материи. А медные такты: «Тра-та-та-там. Тра-та-та-там», эти сверкающие на солнце медные ступени, и с каждой ступенью – вы поднимаетесь все выше, в головокружительную синеву…

И вот, так же как это было утром, на эллинге, я опять увидел, будто только вот сейчас первый раз в жизни, увидел все: непреложные прямые улицы, брызжущее лучами стекло мостовых, божественные параллелепипеды прозрачных жилищ, квадратную гармонию серо-голубых шеренг*. И так: будто не целые поколения, а я – именно я – победил старого Бога и старую жизнь, именно я создал все это, и я как башня, я боюсь двинуть локтем, чтобы не посыпались осколки стен, куполов, машин…

А затем мгновение – прыжок через века, с + на −. Мне вспомнилась (очевидно, ассоциация по контрасту) – мне вдруг вспомнилась картина в музее: их, тогдашний, двадцатых веков, проспект, оглушительно пестрая, путаная толчея людей, колес, животных, афиш, деревьев, красок, птиц… И ведь, говорят, это на самом деле было – это могло быть. Мне показалось это так неправдоподобно, так нелепо, что я не выдержал и расхохотался вдруг.

И тотчас же эхо – смех – справа. Обернулся: в глаза мне – белые – необычайно белые и острые зубы, незнакомое женское лицо.

– Простите, – сказала она, – но вы так вдохновенно все озирали, как некий мифический бог в седьмой день творения. Мне кажется, вы уверены, что и меня сотворили вы, а не кто иной. Мне очень лестно…

Все это без улыбки, я бы даже сказал, с некоторой почтительностью (может быть, ей известно, что я – строитель «Интеграла»). Но не знаю – в глазах или бровях – какой-то странный раздражающий икс, и я никак не могу его поймать, дать ему цифровое выражение*.

Я почему-то смутился и, слегка путаясь, стал логически мотивировать свой смех. Совершенно ясно, что этот контраст, эта непроходимая пропасть между сегодняшним и тогдашним…

– Но почему же непроходимая? (Какие белые зубы!) Через пропасть можно перекинуть мостик. Вы только представьте себе: барабан, батальоны, шеренги – ведь это тоже было – и следовательно…

– Ну да: ясно! – крикнула (это было поразительное пересечение мыслей: она – почти моими же словами – то, что я записывал перед прогулкой). – Понимаете: даже мысли.

Это потому, что никто не «один», но «один из». Мы так одинаковы…

Она:

– Вы уверены?

Я увидел острым углом вздернутые к вискам брови – как острые рожки икса, опять почему-то сбился; взглянул направо, налево – и…

Направо от меня – она, тонкая, резкая, упрямо-гибкая, как хлыст, I-330 (вижу теперь ее нумер); налево – О, совсем другая, вся из окружностей, с детской складочкой на руке*; и с краю нашей четверки – неизвестный мне мужской нумер – какой-то дважды изогнутый вроде буквы S. Мы все были разные…

Эта, справа, I-330, перехватила, по-видимому, мой растерянный взгляд – и со вздохом:

– Да… Увы!

В сущности, это «увы» было совершенно уместно. Но опять что-то такое на лице у ней или в голосе…

Я с необычайной для меня резкостью сказал:

– Ничего не увы. Наука растет, и ясно – если не сейчас, так через пятьдесят, сто лет…

– Даже носы у всех…*

– Да, носы, – я уже почти кричал. – Раз есть – все равно какое основание для зависти… Раз у меня нос «пуговицей», а у другого…

– Ну, нос-то у вас, пожалуй, даже и «классический», как в старину говорили. А вот руки… Нет, покажите-ка, покажите-ка руки!

Терпеть не могу, когда смотрят на мои руки: все в волосах, лохматые – какой-то нелепый атавизм*. Я протянул руку и – по возможности посторонним голосом – сказал:

– Обезьяньи.

Она взглянула на руки, потом на лицо:

– Да это прелюбопытный аккорд, – она прикидывала меня глазами, как на весах, мелькнули опять рожки в углах бровей.

– Он записан на меня, – радостно-розово открыла рот О-90*.

Уж лучше бы молчала – это было совершенно ни к чему. Вообще эта милая О… как бы сказать… у ней неправильно рассчитана скорость языка, секундная скорость языка должна быть всегда немного меньше секундной скорости мысли, а уже никак не наоборот.

В конце проспекта, на аккумуляторной башне, колокол гулко бил 17. Личный час кончился. I-330 уходила вместе с тем S-образным мужским нумером. У него такое внушающее почтение и, теперь вижу, как будто даже знакомое лицо. Где-нибудь встречал его – сейчас не вспомню.

На прощание I – все так же иксово – усмехнулась мне:

– Загляните послезавтра в аудиториум 112.

Я пожал плечами:

– Если у меня будет наряд именно на тот аудиториум, какой вы назвали…

Она с какой-то непонятной уверенностью:

– Будет.

На меня эта женщина действовала так же неприятно, как случайно затесавшийся в уравнение неразложимый иррациональный член*. И я был рад остаться хоть ненадолго вдвоем с милой О.

Об руку с ней мы прошли четыре линии проспектов. На углу ей было направо, мне – налево.

– Я бы так хотела сегодня прийти к вам, опустить шторы. Именно сегодня, сейчас… – робко подняла на меня О круглые, сине-хрустальные глаза.

Смешная. Ну что я мог ей сказать? Она была у меня только вчера и не хуже меня знает, что наш ближайший сексуальный день послезавтра. Это просто все то же самое ее «опережение мысли» – как бывает (иногда вредное) опережение подачи искры в двигателе.

При расставании я два… нет, буду точен, три раза поцеловал чудесные, синие, не испорченные ни одним облачком, глаза.

КомментарииНынче утром был я на эллинге, где строится «Интеграл»…

Эллинг (нидерл. helling) – сооружение для постройки или ремонта в воздухоплавании и судостроении.

Эллинги

Милая О! – мне всегда это казалось – что она похожа на свое имя: сантиметров на 10 ниже Материнской Нормы – и оттого вся кругло обточенная…

В Едином Государстве рожать детей могут только женщины высокого роста – слишком маленькие, как О-90 (ниже материнской нормы), не имеют права иметь детей.

Мерными рядами, по четыре, восторженно отбивая такт, шли нумера – сотни, тысячи нумеров, в голубоватых юнифах, с золотыми бляхами на груди – государственный нумер каждого и каждой.

Почему «нумера», а не «номера» – допытывался Юрий Анненков у Замятина. Слово «нумера» ему не нравилось, якобы ненужное искажение.

«– Так ведь это не русское слово, – ответил Замятин, – искажать не обязательно. По-латински – numerus; по-итальянски – numêro; по-французски – numero; по-аглицки – number; по-немецки – Nummer… Где же тут – русское? Где же тут О?»[30]

Потом, наливая чай в стакан, Анненков неожиданно вспомнил «фразу Ф. Достоевского в „Идиоте“ о том, что князю Мышкину в трактире на Литейной „тотчас же отвели нумер“, и что у Гоголя в „Мертвых душах“ Чичиков, остановившись в гостинице, поднялся в свой „нумер“».

«– Ну вот видишь, – засмеялся Замятин, – с классиками спорить не приходится»[31].

В коротком рассказе Джерома К. Джерома «Новая утопия» описан аналогичный мир. Можно было бы счесть его пародией на роман «Мы», вот только рассказ Джерома написан за тридцать лет до романа Евгения Замятина. Неизвестно, читал ли Замятин этот рассказ, но вполне вероятно, что читал – слишком велики совпадения.

Джером К. Джером

«Мы пошли по городу. Город был чистый и тихий. Улицы, помеченные номерами, выбегали под прямыми углами одна к другой, и были похожи одна на другую. Лошадей и экипажей не было видно; транспортом служили электрические вагоны. Все люди, которых мы встречали, хранили на лице спокойное, важное выражение и до того были похожи друг на друга, что казались членами одной семьи. Все были одеты, как и мой спутник, в пару серых брюк и серую тунику, туго застегнутую на шее и стянутую у талии поясом. Все были гладко выбриты и черноволосы».

«Теперь это установленный цвет волос, – объяснил мне мой спутник, – у всех у нас черные волосы. У кого они не черного цвета, тот обязан их выкрасить».

При этом все обитатели «Новой утопии» носят жетоны с номерами (герой поначалу принимает их за начищенные бляхи полисменов и дивится, для чего столько служителей порядка), четные номера – у женщин, нечетные – у мужчин, совсем как у Замятина. Номера на юнифах жителей Единого Государства Замятин тоже называет бляхами по ассоциации с бляхами английских полисменов.

У Джерома все всё делают сообща. Государство само производит умывание, и каждого гражданина отныне умывают дважды в день специально назначенные государством чиновники; частное же умывание запрещено.

…непреложные прямые улицы, брызжущее лучами стекло мостовых, божественные параллелепипеды прозрачных жилищ, квадратную гармонию серо-голубых шеренг.

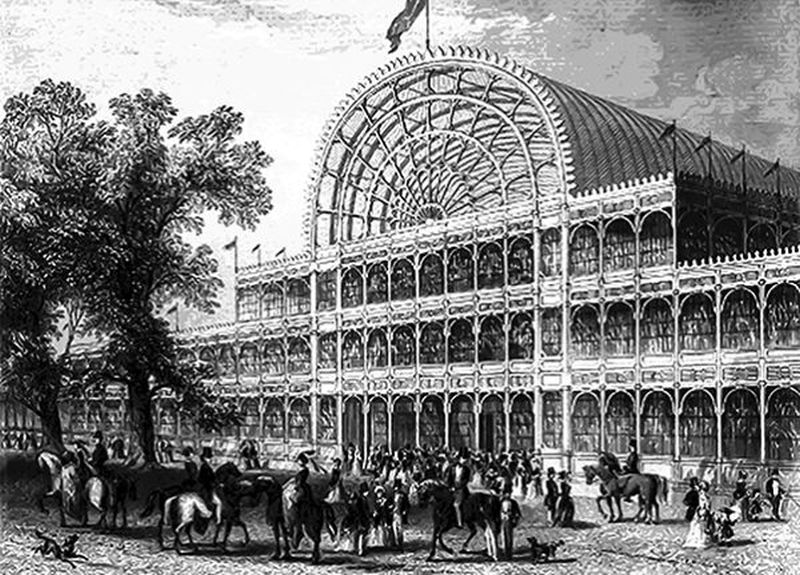

Стеклянная архитектура – традиционный для русской утопической мысли образ. Уже в утопических «Петербургских письмах» Одоевского «на богатых домах крыши все хрустальные или крыты хрустальною же белою черепицей»; у Чернышевского Вера Павловна видит во сне счастливое социалистическое общество, живущее во дворцах, где «чугун и стекло, чугун и стекло – только». У этих дворцов был реальный прообраз – Хрустальный дворец из чугуна и стекла площадью 90 000 м², построенный Джозефом Пакстоном по образцу оранжереи в лондонском Гайд-парке ко Всемирной выставке 1851 года. Хрустальный дворец стал символом научного прогресса, промышленности, рационального устройства быта.

Хрустальный дворец. Подготовка экспозиции для выставки, посвященной Большой войне. Музей и выставка Великой Победы, 1920 г.