Полная версия

Хоровой дневник

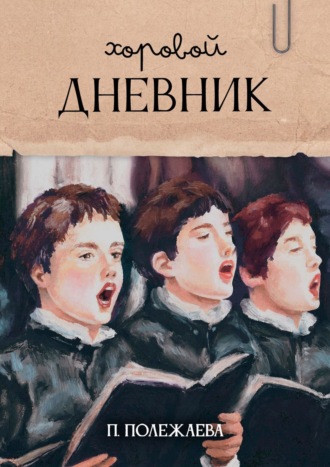

Хоровой дневник

Полина Полежаева

Редактор Галина Хлуновская

Корректор Мария Хлупина

Иллюстратор Полина Полежаева

© Полина Полежаева, 2025

© Полина Полежаева, иллюстрации, 2025

ISBN 978-5-0067-6439-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Не узнаю

Трамвай, как назло, полз по проспекту до неприличия медленно. Я то и дело поглядывал в кабину на водителя: старичок в линялом оранжевом жилете, судя по всему, засмотрелся в окно и никуда не торопился. Ему было чем любоваться: октябрь золотил проспект кленами и кружил вихрем листья. Но даже эта прекрасная картина не помогала отвлечься от мысли, что я чудовищно опаздывал! И не куда-нибудь, а на репетицию хора.

И ведь всегда так: стоит пропустить пару занятий – неважно каких, по физике или по танцам, – и мозг начинает вести себя самым досадным образом. Поднимает суматоху, вспоминает все подряд и крутит остатки знаний прямо перед носом. Как ветер, сметающий аккуратные кучи листьев, – без жалости и порядка.

«Ток-ток, током, пироги с соком, с луком, с… Как там дальше?» – я обнаружил, что беззвучно шевелю губами, ритмично «токая» про себя, и от досады тряхнул пакетом со сменкой. Сегодня, говорят, репетируют Гаврилина, скоро большой концерт. Все, наверняка, на нервах, и любая ошибка засчитывается за десять. А тут я: из всего цикла одно произведение дай бог вспомню. «Ток-ток, током, пироги с… С чем там пироги?» Да ну его!

Из желто-оранжевого буйства за окном показалось хорошо знакомое двухэтажное здание. Без шуток – шедевр советской типовой застройки. Оно будто выглядывало на проспект, чтобы проверить: неужели Петя и вправду заставил себя прийти на репетицию? Я сбежал по крутым ступеням в едва открывшиеся двери, и ветер тут же со свистом зашвырнул в салон трамвая охапку листьев.

От остановки до входа в студию – ровно двести шагов, сам считал. Именно столько обычно требуется, чтобы обойти вокруг здания: миновать обшитый пластиком фасад вечно молодящегося продуктового, пройти мимо разношерстных вывесок, свернуть за угол и почти добежать до двери с табличкой «Хоровая студия мальчиков и юношей». Но сегодня этот путь оказался для меня намного длиннее.

На полпути я остановился. Потоптался на месте, затем сошел со знакомого маршрута в сторонку, под яростно опадающий куст бузины, и прислушался. С одной стороны долетал шум проспекта, а с другой – доносилось пение. Мне было точно известно, где находится его источник, и я вглядывался в освещенные окна второго этажа студии. Казалось, даже сквозь задернутые шторы я различал не слишком стройные ряды хористов и взмахи рук дирижера.

«Может, ну ее, эту репетицию? – в который раз за день кольнула мысль. – Сейчас бы домой, чуть подготовиться, а потом уже, в другой раз…» Я осекся, прекрасно понимая, что «другой раз» мог наступить очень нескоро. И не у меня. «Ток-ток, током, пироги с соком, с луком, с перцем, с собачьим сердцем!»1 – вдруг всплыла в мозгу строчка, не дававшая мне покоя. И как я вообще мог ее забыть?! Должно быть, остальное тоже не потеряно: все вспомнится, стоит только начать.

Взбодрившись на мгновение, я сделал шаг – и снова остановился. Понял, наконец, что дело вовсе не в забытых партиях. Меня беспокоило другое – один печальный и разочарованный взгляд, который я представлял с той самой минуты, как вышел из дома. Я был почти уверен, именно так на меня посмотрит Вадим Александрович. Дирижер концертного хора и руководитель студии, он вряд ли одобрил бы мои злостные прогулы.

«А если проскользнуть незаметно… Да какое там проскользнуть, опомнись уже!» – тщетно уговаривал я себя, продолжая прислушиваться. Репетиция была в самом разгаре:

– Кони дареные, весело на душе! – грянули басы так, что с соседней березы взвилась ворона. Видимо, она совсем не разбиралась в музыке.

Я стоял, понимая, что единственное произведение, более или менее осевшее в моей памяти, исполняют прямо сейчас. За ним споют следующее и следующее, затем хор стихнет, а через несколько минут в этот двор хлынет толпа мальчишек, которые пронесутся мимо и даже не заметят меня, намертво застрявшего под этой бузиной.

– Весело на душе, весело на душе, – доносились ритмичные раскаты со второго этажа, а я лишь морщился в ответ: «Ой, невесело, ребята, на душе! Ой, паршиво!»

У входа в студию начали собираться взрослые: в основном мамы и бабушки, которые шли забирать по домам альтов и дискантов – самых младших голосистых мальчишек. Взрослые ненадолго замирали под окнами, поднимали взгляды и вслушивались, будто пытаясь различить в сотне голосов единственный – родной и знакомый. Так и стояли они, обратив лица к небу, словно именно оттуда сквозь осенние облака спускались звуки музыки. И ведь мое место было там, на втором этаже, до которого взрослые отсюда могли дотянуться только слухом.

Лист бузины приземлился мне на шапку. Я махнул головой и зашагал к двери с табличкой. «На пять минут – так на пять минут. Да – виноват. Да – мог бы и раньше объявиться. Да – ничего не помню, но буду стараться. Не велите казнить».

На полном ходу обогнав пару чьих-то бабушек, я перешагнул – почти перепрыгнул – порог студии. Меня встретили взгляды одиннадцати гипсовых хористов, пристально смотревших поверх папок с внушительной скульптуры – подарка от студентов художественного училища. Эти лица я хорошо знал и легко отмахнулся от их немого укора, скидывая на ходу куртку и запихивая шапку поглубже в рукав. А вот другое лицо, не спускавшее с меня глаз, настоящее, живое и морщинистое, было мне незнакомо. Судя по всему, за время моего отсутствия в студии появилась новая вахтерша.

– Вы, молодой человек, куда? – спросила она меня, поблескивая любопытными глазами. – Репетиция-то все, пара минут осталась.

– Да я туда… в большой, – я кивнул куда-то в потолок, надеясь избежать расспросов.

– Партии сдавать, что ли?

– Да-да, партии! – крикнул я, уже взбегая по лестнице, и прибавил полушепотом, чтобы не вышло вранья: – Только не сдавать, а получать!

Голоса, навстречу которым я несся по ступеням, становились все громче, громче – и вдруг стихли. Когда я оказался перед дверями класса, молчание сменили грохот стульев и топот. Мгновение, и пестрый поток хористов вырвался на свободу: мальчики устремились к лестнице, унося с собой и музыку, которая просто не могла существовать отдельно от них. Я слышал, как смех басов гудит теперь где-то внизу, в гардеробе, как младшие высокими тонкими голосами наперебой обсуждают то мультики, то футбол. Видимо, на втором этаже я остался почти в одиночестве. Заложив руки за спину, как арестант, я сунул нос в большой хоровой класс. Духоту прорезал холодный осенний воздух, влетавший в только что открытое окно. Поднимавшийся ступенями амфитеатр был вкривь и вкось заставлен стульями, а внизу чернел гладкими боками рояль. За ним, раскладывая партитуры по папкам, стоял Вадим Александрович.

Я чуть кашлянул, но этот стратегический звук затерялся, сливаясь с шелестом нот и раздуваемых ветром занавесок.

– Здравствуйте! – тогда сказал я, стараясь звучать как можно более уверенно и деловито: в идеале, как диктор теленовостей. Но вышло все наоборот: голос дрогнул и прозвучал, скорее, сразу виновато. Вадим Александрович поднял глаза.

– Здравствуйте… – проговорил он, внимательно рассматривая меня и чуть хмурясь. Несколько тяжелых мгновений прошло в тишине. Я все надеялся увидеть в его лице знакомое выражение: улыбку будто бесконечной бодрости, способную в один миг зарядить стоголосый хор. Но вместо нее я находил только внимательный взгляд. Наконец, Вадим Александрович вздохнул и покачал головой:

– Не узнаю, – сказал он, поставил локти на крышку рояля и принялся еще тщательнее меня рассматривать. Словно энтомолог, наткнувшийся на доселе неизвестного науке жучка.

Я понятия не имел, что на это ответить, и просто улыбнулся в бороду. Вероятно, из-за нее Вадим Александрович меня и не узнавал. Однако через пару мгновений он вдруг ухмыльнулся и махнул на меня рукой: видимо, в неизвестном жучке удалось опознать давно открытый и хорошо изученный вид.

– Петя, – он еще раз махнул рукой с таким видом, какой бывает только у взрослых, заставших детей за каким-нибудь нелепым и безобидным хулиганством. – Ой, Петя! Давненько тебя не было, да?

– Восемь лет, – признался я и почувствовал, будто с моих плеч свалилась гора размером с концертный рояль.

– Восемь лет, – повторил Вадим Александрович и задумчиво забарабанил пальцами по корешку папки. – Ты как, только поздороваться пришел или…

– Попеть! – выпалил я. – Если можно. Позаниматься. Возьмете… обратно?

Тут Вадим Александрович, наконец, так знакомо улыбнулся, привычно опустился за рояль, откинул крышку и сразу взял первый аккорд:

– Попеть – это можно. Давай!

– Что, прямо сейчас?! – я почувствовал, как лицо под прикрытием бороды наливается краской.

– Конечно, – он снова взял аккорд. – Вперед, на «ма-ма-ма»!

Старый рефлекс беспрекословно слушаться дирижера заставил меня выпрямиться в струнку и выдавить из себя первые три ноты. А за ними еще три, потом еще три: все выше и выше взбирались по клавиатуре пальцы дирижера, а я пытался поспеть за ними и вытянуть эти тройки несчастных нот дрожащим, непослушным голосом.

– Ма-ма-ма-а-а! – наконец сорвался я в омерзительный фальцет. Вадим Александрович молча опустил крышку рояля. Я понял, что мое неожиданное выступление оказалось совершенно провальным: «Вот тебе и попел. Хотя разве не этого стоило ожидать?»

– Сорок пятую возьми.

– Что?

Я перестал бурить глазами пол: Вадим Александрович уже снова занялся листами с партитурами.

– Возьми сорок пятую, будет твоя, – повторил он и подтолкнул ко мне толстую папку с нотами всего репертуара концертного хора. – Посиди пока в тенорах. Басов очень много. Репетиции трижды в неделю, в субботу – сводная с мальчиками. Поначалу может быть трудновато, голосу надо привыкнуть, но если не будешь пропускать занятия, – он выразительно глянул на меня, – то быстро вернешься в строй.

Будто онемев, я вцепился в папку и просто кивал. В конце концов мне на ум пришло только одно слово:

– Спасибо, – сказал я и бочком отступил к двери, слегка опасаясь, что Вадим Александрович еще может передумать. – Ну, я тогда… пошел учить.

– Учи-учи, и в первую очередь – Гаврилина. Скоро большой концерт.

Привычным и уже было забывшимся путем я бежал в гардероб, вспоминая знакомую тяжесть папки, эхо собственных шагов и веселье, с которым я всегда спешил домой из хора.

– Ну как, сдали свои партии? – спросила вахтерша, пока я натягивал куртку.

– Сдал! – выдохнул я, почти не приврав. – Все отлично!

– Вот и поздравляю, – она усмехнулась. – Тем, кто не ходит на репетиции, обычно это не удается. А вы, видать, счастливчик.

Мы глянули друг на друга, и я понял: она не хуже меня знала, что партии в концертном хоре сдают только самые младшие мальчики, но никак не юноши.

Ни дождь, ни скопление пассажиров в метро не могли согнать с моего лица блуждающую улыбку. Под шум вагонов, несущихся по тоннелю, отлично размышляется о событиях прошедшего дня, а может, даже минувшего месяца или года. Вот и сейчас мысли о хоре унесли меня в прошлое, полное музыки и беспечного мальчишеского веселья, в те времена, когда для нас, обладателей высоких и чистых детских голосов, пределом мечтаний были гастроли или летний хоровой лагерь. Мне захотелось вспомнить то время хорошенько, во всех деталях, чтобы никогда уже не забыть…

В вагоне мигнул свет, предвещая скорое прибытие на станцию, и в тот же миг в моей памяти мелькнуло нечто важное – хоровой дневник! Одна из тех самых тетрадок, что Вадим Александрович просил нас вести во время гастролей по Германии. Где же она? Потерялась при переезде? Нет, не может быть.

В плотном вечернем потоке пассажиров я выбрался из метро с новой волнующей целью – найти свой дневник.

Раз – часы, два – часы

В каждом доме есть такое место – на дальней полке или вовсе на антресолях, – где хранятся самые памятные вещи. Это не кубки или грамоты, даже не альбомы с фотографиями – а записки от старых друзей, школьные дневники и детские рисунки. Настоящие реликвии, которые, попав к нам в руки, заставляют замереть и хоть на миг погрузиться в воспоминания.

Все это, конечно же, хранилось и у меня, запрятанное в глубине полок солидной библиотеки. Именно туда я нырнул с головой, едва вернувшись из студии, хотя желудок громко намекал, что для начала неплохо было бы покопаться в холодильнике. Но нет, первым делом – пища для ума и сердца, а уже после – пельмени. Как я и предполагал, вскоре поиски завершились успехом: из пыльной темноты явилась красивейшая, как мне когда-то казалось, тетрадь. С цветами и потеками какого-то блестящего клея на обложке, очень модного в те времена, когда нам в руки редко попадало что-то интереснее тетриса.

«Дневник Пети Полежаева» – было аккуратно выведено маминой рукой на форзаце.

«Петя хороший пацан» – утверждала надпись, сделанная другим взрослым почерком на последней странице.

Я усмехнулся и отправился готовить незатейливый ужин. Вода набиралась в самую большую кастрюлю, а я просматривал страницу за страницей, выхватывая из текста знакомые названия, имена и обрывки забытых историй, – до тех самых пор, пока вода не полилась через край мимо раковины. На этом дневник пришлось отложить и взяться за тряпку, но вскоре, щедро добавив масла к горячим пельменям, я снова открыл чудесную тетрадь: основательно и с самого начала.

«30.11.09. И вот, наконец, наступил этот долгожданный день – день нашего отъезда в Германию. Встать пришлось в 7:00. Есть совсем не хотелось, и в голове крутилась только одна мысль: поскорее бы в автобус! Собранные вещи со вчерашнего дня ждали в коридоре».

«Недурной слог для одиннадцатилетнего», – подметил я и вспомнил то утро после короткого неспокойного сна. Ночь перед гастролями напоминает ночь перед Новым годом: можно часами лежать с закрытыми глазами и твердить себе: «Уснуть, надо скорее уснуть!» Разница лишь в том, что последнее декабрьское утро начинается с подарков под елкой, а гастрольное – с чемодана. Поэтому я, как и большинство хористов, той ночью почти не сомкнул глаз. Думаю, они бы со мной согласились: гастроли намного лучше Нового года.

Трудно даже представить ощущение праздника, приключения, свободы и дикой ответственности одновременно. А еще нестерпимого желания купить побольше лакрицы и рождественских кренделей на немецкой ярмарке. Но это лишь часть того, что кроется за словом «гастроли». Готовиться к ним начинали еще летом: разучивали партии к новым произведениям, доводили до совершенства старые. Из сотни хористов в Германию ехали только сорок – и каждый хотел попасть в их число. Что уж говорить, конкуренция была бешеная. Старались изо всех сил, предвкушая великую награду: освобождение от школьных занятий, целый автобус мальчишек, который от концерта к концерту колесит по городам Европы, гигантский паром до Стокгольма и ежедневные приключения.

Когда, наконец, объявляли список гастролеров, можно было спокойно выдохнуть. Наступал черед родителей напрягаться и суетиться. В то время, когда у нас в головах не оставалось ничего, кроме нот и мармеладных мишек «Харибо», взрослые носились с разрешениями на выезд, валютой на карманные расходы и сменным бельем, о котором, впрочем, некоторые мальчики вспоминали крайне редко.

За годы обучения в хоре я выявил три главных правила, нарушая которые попасть на место гастролера было просто невозможно. «Не опаздывать и не пропускать репетиции. Не лениться. Знать меру веселью». На первый взгляд, ничего сложного, но на деле справиться с этими предписаниями могли далеко не все.

Пока в студию тебя провожает кто-то из родителей, не опаздывать на репетиции кажется самым простым делом на свете. Но стоит только приобрести некоторую самостоятельность в вопросах передвижения по городу – и пиши пропало. По дороге всегда найдется парочка слишком примечательных вещей, которые заставят тебя остановиться на минуту-другую. А может, и на пятнадцать. Например, компания встреченных одноклассников или первый лед, стянувший лужи тонкой коркой, по которой так приятно бить пяткой. Раз топнул, два топнул – и уже опоздал.

Если бы Вадим Александрович был более строгим, он бы, наверное, запирал дверь в класс после начала репетиции. Но он оставлял ее открытой, и опоздавшие то и дело вбегали из коридора на полусогнутых ногах, втягивали головы в плечи и втискивались в нужный ряд хористов. По пути они хватали из огромного стеллажа свои нотные папки и всячески отвлекали присутствующих от работы. Чаще всего Вадим Александрович терпеливо не обращал на них внимания, но все понимали: одно дело репетиция, а совсем другое – автобус, паром или концерт. Во время гастролей ценны бывают каждая минута и каждый шаг, там опаздывающим не место.

В один из осенних дней, когда все изнемогали, ожидая узнать список сорока счастливчиков-гастролеров, прямо над проспектом повисла огромная и толстая туча. Она словно цеплялась темным брюхом за верхушки тополей и поливала дождем все, до чего дотягивалась. Пели под дробь капель, бьющих по стеклам, и стук двери, которая закрывалась вслед за очередным мокрым опоздавшим. Когда третий мальчик вбежал в класс, оставляя за собой дорожку воды на паркете, Вадим Александрович подал хору знак остановиться.

– Здравствуй, Ваня, – сказал он в наступившей тишине – даже дождь будто примолк на мгновение. – Ты знаешь, во сколько начинается репетиция?

– В шесть, здрасьте, – ответил мальчик и насупился.

– В шесть, – повторил Вадим Александрович и постучал по циферблату наручных часов. – А сейчас сколько?

– Шесть десять. Простите.

– Правильно. Больше не опаздывай. С шестого такта, пожалуйста.

Едва мальчик занял свое место в первом ряду дискантов, а хор снова взял аккорд «Лакримозы», как дверь опять хлопнула. Тишина, воцарившаяся от взмаха дирижерской руки, встретила очередного крадущегося юношу.

– Здрасьте, – прогудел он и потянулся за папкой с нотами.

– Здравствуй, Стас, – Вадим Александрович указал на старенькие часы, пристроенные рядом на подоконнике. – Когда начинается репетиция?

– В шесть.

– А сейчас сколько?

– Шесть двенадцать.

В зале кто-то тихо прыснул.

– Правильно, – невозмутимо кивнул Вадим Александрович. – Садись на место. С шестого такта, пожалуйста.

Когда на пороге появился следующий опоздавший, хор снова смолк, а дирижер со вздохом вынул новые часы из ящика стола – на этот раз электронные.

– Сколько времени?

– Шесть семнадцать.

По рядам захихикали: видимо, кому-то происходящее уже не казалось забавным совпадением. За следующие десять минут в класс вошли еще четверо, и каждого из них встречал один и тот же вопрос: «Сколько сейчас времени?» Затем неизменно появлялись новые часы: из тумбы, из-за шкафа – они становились все больше и больше, пока дело не дошло до приличных настенных часов в позолоченной раме. Хористы с восторгом ожидали следующих запоздавших мальчиков, гадая, когда же запас часов иссякнет, где скрываются следующие и мог ли Вадим Александрович припасти часы еще больше предыдущих? Надо сказать, извлекал он их с мастерством и невозмутимостью фокусника, чем совершенно сбивал с толку опоздавших.

И вот, наконец, спустя добрых полчаса после начала репетиции, ко всеобщему счастью, на пороге класса появился бас – почти взрослый Коля, который к своим восемнадцати годам успел обзавестись не только бородой, но и репутацией заядлого прогульщика.

Раздался хохот, а Вадим Александрович, снова вздохнув, направился к роялю.

– Ну, Николай… – он поднял крышку, и хор едва не полег, представляя, что сейчас произойдет. – Во сколько начинается репетиция?

– В шесть, – виновато пробасил тот, не понимая, чем вызвано веселье в классе.

– В шесть… – Вадим Александрович погрузил руки в недра рояля, поднапрягся и с видимым усилием под вздохи восторга вытащил часы, по размеру мало уступавшие вокзальным: с черными коваными стрелками и просто гигантским циферблатом. – А сейчас… уф! Сколько?!

Мне до сих пор интересно, откуда взялись и, главное, куда после пропали эти часы. Очень уж они смахивали на те, что украшают Биг-Бен.

Как бы ни было трудно добраться до репетиции вовремя, еще сложнее дело обстояло с третьим и, наверное, главным правилом: «Знай меру веселью». Самое обидное, что взрослое понимание «меры» не всегда совпадает с детским. Порой оказывается невозможно понять, в какой момент ты еще безобидно радуешься жизни, а в какой – злостно нарушаешь дисциплину. Поэтому мы веселились все, то и дело переходя тонкую грань между допустимым и наказуемым, отчего становились равно виноватыми и имели равные шансы попасть в число гастролеров.

Однако встречались и такие ребята, которые умудрялись выделиться даже из толпы. Одним из них был Артёмка, который не упускал ни малейшего шанса показать себя. Чаще всего его многочисленные выходки оказывались хорошо спланированным выступлением: эдакой комедией с долей варварства. Например, опаздывая на репетицию, он врывался в класс, громко, явно не от всего сердца извинялся, отвешивал поклоны, затем хватал свою папку из стеллажа и тут же ронял ее – он умел делать это так ловко, чтобы непременно рассыпать по полу ноты.

Мальчики, разумеется, обожали Артёмку за всяческие шуточки, которые он сочинял на ходу, и порой выводил этим из строя сразу половину хора. Что таить, голос у него тоже был выдающимся, но партий солиста ему никогда не давали – не хотели рисковать и дарить ему лишний повод подурачиться. Впрочем, он справлялся и так, частенько меняя слова в произведениях и каким-то неведомым образом подначивая младших повторять за ним. И, когда во время исполнения канона «Эхо» одна часть хора тянула: «Попробуй спеть балладу», – а вторая тихо, но довольно отчетливо отвечала: «Попробуй съесть гранату», – Вадим Александрович безошибочно определял, чья это была задумка.

Артёмка явно считал, что его запоминающаяся личность и голос перевешивают порождаемый им бедлам. И то, что в конце концов он не попал в список гастролеров, стало для него трагичной неожиданностью. Поговаривали, что он собирался даже бросить хор – настолько велика была обида. Однако на первой же репетиции после турне и новогодних праздников дверь студии грохнула, и Артёмка, кланяясь и извиняясь, уронил на пол папку с нотами.

Пельменей хватило только на первые несколько страниц дневника, и, покончив с ужином, я перебрался в кресло, чтобы до самой ночи погрузиться в текст, воспоминания и прекрасный дух рождественских приключений.

Каждый год они начинались для гастролеров одинаково:

«У студии уже стоял автобус. Когда мы расселись по местам и намахались родителям, он выехал из двора и покатил в сторону Финляндии».

Казино и сбежавший викинг

Если бы одиннадцатилетний я знал слово «диалектика»2, то, вернувшись домой, ответил бы на мамин вопрос: «Как прошли гастроли?» – именно так: «Сплошная диалектика!»

С одной стороны, гастроли – это работа, без всяких прикрас. Долгие переезды, чемоданы, десятки концертов, репетиций и, наверное, сотни «пропетых» часов, проведенных на ногах. А с другой – это каникулы, за которые каждый из нас без раздумий отказался бы от целого лета, если бы где-то в мире существовал «обменник лучших дней детства». Зачем море, дача, речка, если есть дом в Штелле, где можно распевать рождественские гимны прямо за праздничным столом? Но об этом месте я расскажу чуть позже.

Если во время гастролей совершенно непонятно, что ты делаешь: работаешь или отдыхаешь, то еще труднее оказывается противоречие «свобода – дисциплина». Может представиться, будто ты, наконец, вырвался из-под родительского крыла: получил ключ, например, от трехместной каюты на теплоходе «Викинг Лайн» и до самого вечера можешь делать абсолютно все, что хочешь. В твоем распоряжении компания друзей, восемь палуб, огромный холл, ресторан, парочка кафе, десяток сногсшибательных лифтов и даже казино. Но это лишь одна сторона гастрольной диалектики – весьма условная. Вторая, как выясняется на практике, намного более реальна и весома. Сколько бы мнимой свободы у тебя ни оказалось, распоряжаться ей ты будешь с умом и даже с опаской. Потому что разочаровать Вадима Александровича – это именно то, чего не хочет никто из хористов. Встретить его укоризненный взгляд куда страшнее, чем потерять добрый десяток баллов.