Полная версия

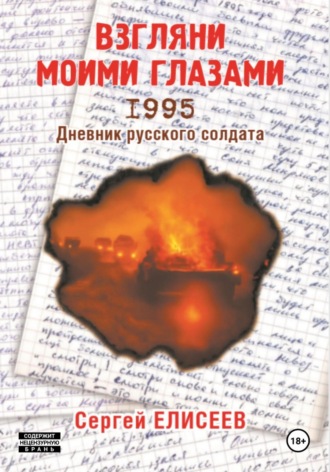

Взгляни моими глазами. 1995. Дневник русского солдата

Между тем напряжение боя усиливается. И справа, и слева, и где-то далеко впереди беспрерывно и беспорядочно, коротко и длинно строчат автоматы. Их выстрелы слышатся сухим треском ломающихся ветвей, длинно и громко им вторят несколько пулеметов, но выстрелы танковых пушек уже не такие частые, как это было, пока мы оставались возле магазина.

Юрка, не говоря ни слова, вскакивает и бросается в лесопосадку за дом. Бежит пригнувшись, и подошвы его сапог, облепленные грязью, высоко взлетают. Я стою на коленях и наблюдаю, как его сутулая фигура скрывается за углом здания.

Возвращаюсь за укрытие к Чипу. Он все там же, у бетонной конструкции. От растерянности и охватившего меня оцепенения не знаю, что мне следует делать, поэтому опускаюсь на корточки напротив него, и мы оба молчим, глядя друг на друга. Другой боец, что был с Серегой здесь, за все время, казалось, даже не шелохнулся. Он сидит, как и прежде, обхватив колени грязными руками, и прячет подбородок в широкой горловине бушлата. Обреченностью веет от него. Неужели я выгляжу вот так же?

Отсюда, открывается хороший обзор на поле по правую сторону дороги и лесопосадку перед ним. Туман отступил, и видно, как там, далеко между деревьями, задом осторожно пятится танк. Он делает остановку, вздрагивает. Пушка его чуть приподнимается вверх, и из ствола вылетает пламя. Почти тотчас доносится гулкий звук выстрела. Вижу, как танк разворачивается на месте и, еще не завершив маневр, набирая скорость, по дуге устремляется к перекрестку, выплевывая из выхлопных труб клубы газов.

И в этот же миг что-то стремительное и едва уловимое для глаза бьет его в заднюю часть корпуса. Спустя несколько секунд происходит чудовищной силы взрыв. Грохот его доносится с запозданием, и мы сначала видим, как огромный столб пламени и черного дыма вырывается из танка, срывает башню и подбрасывает высоко вверх – так, что она, делая пол-оборота, взлетает над верхушками деревьев и так же, продолжая начатое вращение, устремляется вниз. Словно в замедленной съемке, в стороны летят множественные мелкие и крупные фрагменты. Будто бы материализуясь, они возникают в воздухе в бессчетном количестве, становятся четче и больше.

Остолбенев, таращимся на это зрелище – невообразимое, немыслимое, страшное. Неожиданно осознаю, что одновременно испытываю в этот момент какое-то непонятное и необъяснимое для нормального человека эмоциональное возбуждение – я видел ЭТО! Весь ужас войны, который раньше мы могли смотреть лишь в кино, происходит сейчас на наших глазах, и мы – его свидетели и соучастники. И ужас этот гораздо больше того, что могут передать кинематограф, литература и даже документальные фильмы. Он пропитал все тело, схватил железной хваткой за горло и сжал его. Стало невозможно дышать. Все то, что было в танке и было частью его самого, достигнув некой высшей точки своего полета, падает вниз.

На мгновение мне кажется, что я даже вижу человеческую фигуру с раскинутыми в стороны руками. Кувыркаясь, она взмывает вверх, а затем начинает падать. Что-то мелкое сыплется на асфальт дороги, в воду арыка, на нас и рядом с нами. Один из крупных фрагментов танка перелетел через вершины деревьев. Крутясь в воздухе и стремительно увеличиваясь в размерах, он летит в нашу сторону. Его приближение воспринимается мной замедленным и нереалистичным, и поначалу кажется, что эта штука угодит прямо в нас. Лихорадочно пытаюсь определить место падения и – не могу. Оцепенев, я не двигаюсь с места, только еще ниже пригибаюсь. – Смотрите, летит! – выкрикивает Юрка Долгополов.

Оказывается, он уже вернулся, а я и не заметил.

Но все и так видят и тоже втягивают головы в плечи и гнутся к земле. Объект делает короткую дугу и тяжело падает совсем рядом от нас – прямо на грунтовую дорогу между лесопосадкой и арыком. Теперь видно: это масляный бак. Массивный, неправильной прямоугольной формы, с закругленными краями, он плашмя лежит на пожухлой траве. Удивительно, но защитного зеленого цвета краска его совсем не обгорела.

Спустя мгновение в стенку арыка, прямо передо нами глухо ударяется каток и скатывается в воду, в земле остается внушительная вмятина. Его полет я не заметил, потому что следил за баком. И от неожиданности отшатнулся. Пролети он на пару метров дальше – размазал бы нас всмятку. И тут же второй каток, крутясь, проносится чуть в стороне и падает на гравийку.

Мы ошалело переглядываемся. И не то радуемся, что пронесло, не то ужасаемся случившемуся. Юрка возбужденно комментирует произошедшее:

– Нет, Чип, ты видал?! Эта хреновина нас чуть не укокошила! Мама дорогая, чтоб меня разорвало! Медицина, ты только посмотри, как нам повезло!

Но мы и так все понимаем, а я только и могу, что повторять одно слово, которое зацепилось за язык: «Охренеть! Охренеть!» Не сговариваясь, мы с Юркой поднимаемся и бежим в лесопосадку. Свернув за угол дома, натыкаемся на «брэмку». Своим правым бортом она обращена к лесопосадке. Сверху на ней, согнувшись, стоит зампотех, ноги его полусогнуты и широко расставлены. Вытянутыми руками он вцепился в рукоятки НСВТ и, чередуя несколько коротких очередей с длинными, бьет куда-то вдоль тянущихся рядами деревьев. Из ствола пулемета выплескиваются ярко-оранжевые сполохи пламени. Русые волосы на голове капитана взъерошены, зубы стиснуты так, что выделяются желваки на скулах, тело его сотрясает крупная дрожь.

Позади БРЭМ, прикрываясь ею, на расстеленной плащпалатке сидят на корточках двое солдат. Подбегаем к ним и падаем. Узнаю Шестакова и Завьялова из ремвзвода. Оба – сосредоточенные. Один снаряжает автоматные магазины, а второй, при помощи машинки для заряжания, – ленту к НСВТ. Рядом – вскрытые и запакованные цинковые коробки; валяются россыпью патроны, рваная упаковочная бумага, пустые магазины и подсумки. Третий боец лежит за гусеницей «брэмки» прямо в грязи и стреляет из автомата – это Вовка Рысаков по прозвищу Рысак, «черпак» из взвода связи.

Спрашиваю у зампотеха, что нам делать? Для этого мне приходится кричать, преодолевая грохот выстрелов. Но тот только машет рукой, мол, отстань, не до тебя сейчас, лучше делом займись. И я начинаю искать позицию для себя. Справа от БРЭМ, на краю линии деревьев, вижу пригорок, бегу и падаю за него, упираю откидной приклад автомата в плечо, готовый открыть огонь. Но сектор обстрела с этого места ограничен – слева деревья, а с другой стороны – арык. Явно ждать оттуда некого.

От земли пахнет сыростью и прелой листвой. Не к месту, в памяти всплывают картинки из детства: краснодарские дубовые рощи, где мальчишкой с дедом собирал желуди для школьных поделок. Поднявшись, перебегаю туда, где занял позицию Юрка. Опускаюсь за куст слева.

– А в кого стрелять-то? – поведя развернутой кверху ладонью перед собой, со смешком спрашивает Юрка. – Кроме кустов и деревьев я ничего не вижу.

– А куда зампотех стреляет, туда и мы давай.

Кажется, что все происходит понарошку, не по-настоящему.

Перед нами вытянулись в несколько линий невысокие деревья, расстояние между рядами метров шесть. Тут и там заросли непролазного кустарника. Хлесткие огненные струи вспарывают, ломают ветви, впиваются в деревья, срывают с них кору, расщепляют стволы… Нам на головы и за шиворот сыплются труха, щепки, сухие листья. Юрка глядит на меня и удивленно кривит рот – по нам стреляют!

Впервые – не на учении – прижал приклад к плечу, большой палец положил на рамку предохранителя. Надавливаю ее до первого щелчка и кладу указательный палец на спусковой крючок. Собираюсь стрелять в тех людей, что скрыты от меня кустарником и деревьями. Странное волнение накатывает… И тут же улетучивается.

Раньше много раз я думал о том, смогу ли выстрелить в человека, когда это потребуется. Иногда сомневался, но чаще был уверен, что смогу. И вот сейчас тот самый момент. Страшно ли убить человека? Да, человека убить страшно. Но на войне нет людей – в том смысле, как принято об этом думать в обычной, мирной жизни. Есть враги. Само это слово снимает табу на убийство, делает его необходимым и важным на войне занятием. Тем занятием, для которого она существует – истребление себе подобных. В этом весь смысл и предназначение войны: убить как можно больше врагов.

Прижимаясь щекой к рамке приклада, совмещаю мушку с прорезью прицельной рамки так, как этому меня научили еще в школе на уроках начальной военной подготовки. Только тогда мы стреляли из «воздушек» свинцовыми пульками, а в старших классах из мелкокалиберных винтовок. Навожу туда, где, как мне кажется, скрывается враг. Делаю необходимый выдох и нажимаю на спусковой крючок. Короткая очередь. Через приклад несильно в плечо бьет отдача, гильзы летят и падают на сухую траву. Чувствую запах горелого пороха, и в горле сразу же возникает неприятный сладковатый привкус. Целюсь через прогалину в заросли кустарника на краю дороги и часто стреляю короткими очередями.

Справа Юрка бьет из своего автомата. Неуверенность и страх, преследовавшие меня с момента пробуждения, исчезают. Им на смену приходит дикое возбуждение. Сухой щелчок – выстрела не последовало. Неожиданно быстро закончились патроны. Сменяю магазин и продолжаю вести огонь. На четвертом рожке Юрка толкает меня в плечо и кричит:

– У тебя ствол перегрелся!

– Чего? – не понимаю, о чем он, и гляжу на раструб пламегасителя. Ствол автомата выглядит обычно. Сизая струйка дыма, извиваясь, медленно поднимается от него и истаивает в воздухе.

– Я говорю, стреляешь, как ссышь под ноги – ствол автомата у тебя раскалился, – Долгополов показывает грязным указательным пальцем с обгрызенным ногтем.

Снова прикладываюсь к автомату, прицеливаюсь и нажимаю на спуск. И только сейчас обнаруживаю, что пули взрывают землю в десятке метров от меня. Такой подлянки от своего АКС-74У я никак не ожидал. Прекращаю стрельбу и отползаю немного назад за пригорок, чтобы перезарядить магазины. Лежа на боку, достаю из кармана бушлата упаковку патронов – тридцать штук, хватит всего на один магазин.

– Юрец, у тебя патроны есть? – кричу я ему.

– Нет. Пошли к «брэмке». У них есть.

Он поднимается первым и бежит к машине. Там все так же снаряжают ленты и магазины двое солдат. Но ведущих огонь стало больше: присоединились Понеделин, Муравей и старший лейтенант из БМП. Они лежат по другую сторону от «брэмки», ближе к полю, и стреляют в лесопосадку. В кого, конечно, не видят, но это не мешает им целиться.

От смешавшейся пулеметной, автоматной и пушечной пальбы, которая слышится отовсюду, рева танковых двигателей, то резкого и близкого, то приглушенного и отдаленного, в воздухе царит невообразимый хаос. Страдает природа, это видно сразу. От каждого попадания пуль в дерево или куст они вздрагивают, будто живые. Их ветви, что покрупнее, подломившись, падают, а помельче резко отлетают в стороны, закручиваясь в воздухе.

Пригнувшись, перебегаем за БРЭМ и с разбега падаем коленями на плащ-палатку. Затем вынимаем из цинка упаковки, разрываем бумагу. Новенькие, с маслянистым блеском патроны с гильзами, покрытыми зеленой эмалью, рассыпаются по брезенту. В левой руке у меня магазин, правой я хватаю пригоршню патронов и по одному заряжаю, с силой придавливая большим пальцем.

Мельком бросаю взгляд на Шестакова: его широкое лицо не то в мазуте, не то в саже, взгляд сосредоточенный, губы поджаты, кожа на щеках обветренная – шелушится. Шапка со светлым пятном на месте кокарды съехала на бок, оттопырив ухо. Сидя на корточках, как и мы, он быстрыми движениями вставляет патроны в уже почти полностью снаряженную пулеметную ленту и, нажимая на рычаг машинки для заряжания, досылает их до упора. Рядом валяются две пустые коробки и пустые ленты – заряжает их он заметно медленнее, чем зампотех расстреливает. Сверху падает еще одна, за ней – пустая коробка.

– Ленту давай! – хриплым голосом кричит зампотех. – Ленту! Быстро!

Он тянет руку с растопыренной напряженной пятерней, словно пытается силой воли притянуть ее к себе. Лицо в этот момент у него пепельно-серое, а глаза отрешенно-страшные. Весь вид его сейчас олицетворяет серьезность момента, его тяжесть и трагичность. Будто именно от этой руки, торчащей из засаленного манжета кителя, от того, как быстро Шестаков вложит в нее пулеметную ленту, сейчас зависят судьбы всех, кто еще остался в живых, – наши судьбы. Шестаков бросает свое занятие и уже встает, но Юрка опережает: быстро вскочив, он подает зампотеху коробку, и тот, приладив ее к пулемету, заряжает. И продолжает стрелять длинными очередями.

Я уже снарядил третий магазин и принялся за четвертый, когда где-то за кустами, совсем рядом, раздались громкие хлопки. И почти сразу в ветвях деревьев перед нами, позади и прямо сверху, начинает взрываться. На нас сыплются обрубленные ветви, кора, щепки и еще черт знает что. Каким-то чудом нас не задевает осколками рвущихся в кронах деревьев гранат. Одна ударяет в стену дома и, разорвавшись, поднимает облако рыжей кирпичной пыли.

Пригибаюсь к плащ-палатке, Юрка падает на нее, закрыв голову руками, а Шестаков, низко наклонясь и зажмурившись, продолжает заряжать.

– Ах ты, сука! Ах ты, сука! – орет зампотех. Он только что заправил ленту и остервенело режет по лесопосадке. – Ах ты, сука!

Вероятно, он попал куда нужно, потому что обстрел тут же прекращается. Я собираю магазины, распихиваю их в карманы бронежилета и отбегаю, падаю за кочку и снова стреляю. Остро пахнет порохом и гарью, во рту ощущается отвратительный металлический привкус, в горле першит. Весь мир для меня сейчас сузился настолько, что помещается в мушку прицела, и, нажимая на спусковой крючок, я посылаю ему смерть. Где-то там, за густыми зарослями кустарника и деревьями, наши враги. Они пришли еще затемно, под покровом тумана, стали жечь наши танки, убивать наших товарищей, хотят убить и нас. И мы вынуждены стрелять в них.

Конечно, можно сказать, что мы выполняем свой солдатский долг перед своей страной, защищаем ее интересы. На самом деле все проще: если мы не будем стрелять в ответ, то все погибнем. Я не думаю сейчас об этом, а просто направляю ствол автомата туда, откуда летят в нашу сторону трассера, и жму на курок. Не знаю, попадаю в кого-нибудь или нет, долетают ли мои пули вообще или застревают в стволах деревьев. Но я знаю, что от меня сейчас тоже зависит, будем ли мы жить…

Сквозь грохот боя прорывается усиливающийся рев мотора: танк, дальний от нас, силуэт которого был едва различим за деревьями, и который я считал подбитым, вдруг ожил. На большой скорости он несется наискосок к смежному краю поля. Там, справа от магазина автозапчастей, лесопосадка жидкая, и водитель, вероятно, хочет, преодолев ее, скрыться за строениями. Это похоже на бегство. Комья земли грязевыми фонтанами летят из-под гусениц, сизые клубы вырываются из выхлопных труб. Башня развернута к корме, ствол указательным пальцем тычет туда, откуда по нему ведут огонь. Корпус танка слегка раскачивается при движении, но орудие практически не двигается.

Догадываюсь, что это значит: цель захвачена целеуказателем. В подтверждение моей догадки раздается оглушительный выстрел, столб пламени и дыма вырывается из орудийного ствола. При этом танк вздрагивает всем корпусом и, словно кивая, на ходу немного наклоняется вперед. С ближайших деревьев слетают прошлогодние листья и мелкие сухие ветви. И тут же что-то метнулось и впилось в его корму. Разрыва не слышно, лишь успеваю заметить дымный сполох. По инерции танк проезжает еще несколько метров и встает прямо напротив нас. Кажется, сейчас броню должно объять пламя, как это уже случилось с другими танками. Я не замечаю, что вскочил на ноги. Стоя во весь рост посреди боя, жду, что вот-вот откинутся люки, и из них будут выпрыгивать танкисты. Но проходят томительные секунды, ничего этого не происходит. Между мной и танком несколько десятков метров – отчетливо вижу каждую деталь брони. У меня нет мыслей, я просто смотрю.

Оживает башня. Мелкими рывками она поворачивается то влево, то вправо, будто это не бездушная машина, а живое существо, оглушенное и дезориентированное зловещим ударом. Когда ствол упирается прямо в меня, я невольно пячусь назад. Черная дыра орудия завораживает, гипнотизирует, парализует волю – вот-вот сейчас она харкнет огнем. Очевидно, что наводчик тоже видит меня, видит «брэмку». Ствол скользит из стороны в сторону, словно выцеливая, куда получше засадить снаряд, чтобы поджечь тягач и уложить всех нас одним выстрелом. Волна ужаса во второй раз за это короткое утро захлестывает меня. Тело хочет бежать. Оборачиваюсь. Юрка, Шестаков и остальные – все смотрят на танк. И даже зампотех обернулся, прекратил стрельбу и смотрит. Все мы думаем об одном.

Отчаянно машем руками и кричим, чтобы не стрелял. Неизвестно, понял тот, кто сидит в башне, или нет, но она отворачивается, а затем долго и длинно стреляет из пулемета. Мы присоединяемся. С удвоенным ожесточением палим из автоматов. Снова заканчиваются патроны, и я опять онемевшими пальцами рву упаковки, набиваю магазины. Стреляю, припав к какой-то коряге. Я потерял счет времени и не понимаю, сколько уже длится этот бой: десять минут, полчаса, час, больше? Необъяснимым образом время спрессовалось в одно мгновение и одновременно растянулось на целую вечность.

В танке откидывается башенный люк, и из него по пояс высовывается танкист. Ему сильно мешает бронежилет, возможно, поэтому и мешкает. Движения его замедленные, неуверенные. Он выпрямляется на руках и сползает по башне головой вниз, встает на броню. Похоже, собирается спрыгнуть, но вместо этого, отшатнувшись, спиной падает на башню и скатывается на землю.

– Готов! – слышу свой голос будто со стороны.

Но Завьялов не соглашается. Он стоит на коленях с зажатым в руке автоматным рожком, в другой держит патроны, и, вытянув шею, глядит туда, где на наших глазах разворачивается трагедия.

– Ранен, – впервые сегодня я слышу, как он говорит. – Смотрите, рукой машет.

– Точно, – Ромка Понеделин скребет грязной рукой на груди. И добавляет: – «Сняли», когда выбирался из танка. Чего же он мешкал-то?

Что-то побуждает меня к действию, я бегу к бетонной плите, где оставил свою медицинскую сумку. Хватаю ее, на ходу перекидывая лямку через голову на правое плечо, несусь к тягачу.

– Товарищ капитан! Товарищ капитан! – кричу зампотеху. Он не слышит, и я стучу прикладом по броне. Звук слабый, его заглушает грохот крупнокалиберного пулемета. Дотягиваюсь до штанины капитана и дергаю за нее. Не отрывая рук от пулемета, он оборачивается, смотрит сквозь меня. Его голубые, на выкате глаза блестят белками, взгляд безумен.

– Товарищ капитан, там пацанам нашим помощь нужна. Кажется, ранены, – показываю в сторону танка. И, сглотнув густую слюну, добавляю: – Разрешите метнуться?

– Ты кто? – сипит он и свербит меня взглядом, будто впервые видит.

– Данилов. Санинструктор батальона.

– Давай. Быстро только. Будешь ползти – ж...пу не выставляй.

– Прикроете?

– Будь спок.

Оборачиваюсь на Юрку. Он лежит за холмиком, выставив перед собой автомат, и смотрит на меня. Наверное, нужно что-то сказать ему, но не могу подобрать слова. Отворачиваюсь и бегу к краю лесопосадки. Останавливаюсь на мгновение, быстро выхватываю взглядом танк, участок поля с распаханной еще с осени землей, который предстоит пересечь, и ряд деревьев, уходящих вправо. Там горят коптящим пламенем два танка, и в небо витиевато тянутся два маслянисто-черных клуба дыма. Внутри их остовов непрерывно щелкает и искрится – это воспламеняются патроны и еще несгоревшие заряды. У ближайшего танка башня слетела от детонации боекомплекта и валяется в нескольких метрах люками вниз, обнажив пустое дымящееся нутро. Экипажа – ни живых, ни мертвых – отсюда не видно. Осталось ли вообще от них хоть что-нибудь?

Вывалившийся танкист лежит у гусеницы, не двигается. Нужно как-то добраться до него, но бежать нельзя. Всей своей кожей ощущаю, что смертельно опасно высовываться на открытое место. Нужно ползти. Между мной и полем большая лужа. Шириной она метра два и достаточно далеко тянется в обе стороны. Тонкий лед по ее краям так и просит наступить на него и сломать. Гляжу в лужу, на отраженные в грязной воде кроны деревьев – и начинаю колебаться. Не хочу ползти через лужу. Потому что ватный бушлат вымокнет, а высушить его не удастся, придется выбросить. А где я достану новый?

От таких мыслей самому становится смешно, настолько они глупы сейчас. И это помогает справиться с оцепенением. В два-три широких прыжка перескакиваю это препятствие, шлепая сапогами по воде. С хрустом ломается лед, где я на него наступаю, на голенищах сапог остаются мутные брызги. Со всего маху падаю в жирную грязь. Это когда со стороны смотришь на поле, то видишь землю, но когда по ней ползешь, а она мокрая, то это грязь – холодная, липкая, противная.

Ползу к танку, переваливаясь через борозды, и кляну тракториста, что вспахал поле поперек, а не вдоль. Тяжело. Вжимаюсь в землю, насколько это возможно, попеременно перебирая локтями и коленями. Грязь набивается в голенища сапог, под бронежилет, за пазуху. Сумка постоянно съезжает на бок и мешает. Видно меня атакующим или нет? Останавливаюсь, смотрю в сторону противника, но кроме горящих танков и уходящих вдаль рядов деревьев ничего не вижу. Ползу дальше.

Примерно на полпути натыкаюсь на глубокий гусеничный след, ползти по нему легче. Вскоре достигаю своей цели. Танк уже давно не стреляет, двигатель не работает. И если бы не поворачивающаяся время от времени башня, то можно было бы подумать, что внутри никого нет. Но кто-то все-таки там есть. И он должен заметить, что я ползу к нему.

Танкист лежит ничком, уронив голову на руки. Отсюда мне кажется, что он невысокого роста. Прикидываю, сколько может весить, каким образом его вытаскивать, жив ли он вообще? Подобравшись ближе, не вставая, протягиваю руку, трясу за плечо. Парень приподнимает голову, мутно смотрит на меня. Лицо покрыто копотью и грязью, на щеках лоснится розовыми пятнами обожженная кожа. Взгляд слегка раскосых карих глаз, обрамленных некогда длинными ресницами, пустой, неосмысленный. Наверное, его мама умилялась этими ресницами, когда парень был маленьким, смеялась и целовала их. Сейчас они подпалены, отчего стали рыжими. Брови тоже порыжели и некрасиво курчавятся. На подбородке и на лбу чернеют запекшейся кровью мелкие раны – посекло осколками обшивки. По этим признакам определяю, что солдат не из этого экипажа. Его танк сейчас чадит пламенем там, на краю лесопосадки, а он спасся и сумел забраться в этот.

– Ты как? Цел? Не ранен?

Он смотрит и не отвечает. И я не понимаю, слышит ли он меня. Скорее всего, контужен. После контузии такое случается с людьми. Трясу его за плечо, бью грязной рукой по щеке. Он ошалело глядит и почти не морщится от моих пощечин.

– Ты слышишь меня? Он кивает.

– Как зовут? Как твоя фамилия?

– Ильяз, – бледные растрескавшиеся губы едва шевелятся. И голос тихий, совсем безжизненный.

– Ты один? Есть кто-то еще с тобой?

Он не отвечает, лишь глядит на меня и шумно вздыхает.

– Ползти можешь сам?

Не сразу, но он снова кивает.

– Ползи за мной. Не отставай.

Стараюсь осмотреть лесопосадку. Отсюда сквозь заросли почти не видно ни БРЭМ, ни зампотеха на ней, ни тем более ребят. Затем смотрю вперед, туда, где стоит недостроенный магазин – до него ближе. Танковый след тянется оттуда к нам, и я решаю ползти к нему. Через несколько метров оглядываюсь: танкист, еле-еле выкидывая перед собой согнутые в локтях руки, следует за мной. Видно, что ему трудно. Тяжело дыша, волоку свое тело по склизкой земле. Штаны и бушлат пропитались грязью, стали тяжелыми. Чертова оттепель, как некстати она позавчера наступила. Быстро выбиваюсь из сил.

Слева что-то мелькает, и я замираю, жмусь к земле, но быстро понимаю, что чеченцы вряд ли сунутся на открытую местность. Приподнявшись на локтях, вижу чью-то голову и плечи. Это еще один танкист. Он тоже меня заметил и меняет направление, ползет к нам. На нем нет шлемофона, нет бронежилета, нет бушлата. Вся голова, лицо, вся его одежда перепачканы. Он приближается. На погонах две звездочки – лейтенант. Пытаюсь вспомнить его, но нет, не припоминаю.

Лейтенант шумно дышит сквозь стиснутые зубы, и оскал на его грязном лице страшен, глаза дико сверкают, из их уголков текут слезы, прокладывая светлые полосы на щеках. Не то от холода, не то от пережитого страха его трясет. Он тянет ко мне обе свои руки и кричит:

– Дай мне его! Дай мне его! Дай! Дай мне его! Дотянувшись, хватает ремень автомата и тянет к себе, стараясь отобрать. Пытаюсь оттолкнуть лейтенанта и вырвать ремень из цепких пальцев. Схватившись, мы крутимся в грязи, и он истерично кричит: