Полная версия

На цепи

– Бред. От истощения. От боли. Не принимайте на себя.

Как будто это можно было не принимать.

Серов тем временем говорил по рации, коротко, официально. Слова “ограничение свободы” прозвучали в его голосе так же буднично, как “проверка документов”. И от этого Алина поняла: дальше будет не только больница. Дальше будут допросы, бумаги, опросы детей, постановления, сроки, экспертизы. Дальше будет язык, который станет пытаться объяснить то, что произошло в этой комнате.

Мужчина стоял у крыльца, сжав кулаки так, что побелели костяшки. Он не бросался, не кричал – он просто смотрел, как у него забирают то, что он называл “больной бабкой”. В его взгляде было не раскаяние, а страх: если её увезли, значит, теперь дом уже не закрытая территория.

Хозяйка шла за носилками, как за похоронной процессией, только без слёз. Она шептала себе под нос:

– Я же говорила… я же…

Алина не спрашивала “почему”. “Почему” здесь было слишком широким – оно прожигало дыру в голове. Сейчас важно было другое: что делать дальше, чтобы не развалиться.

Когда скорая тронулась, Алина на секунду вернулась к комнате. Не из любопытства – из необходимости. Серов стоял у двери, ждал. Он понимал.

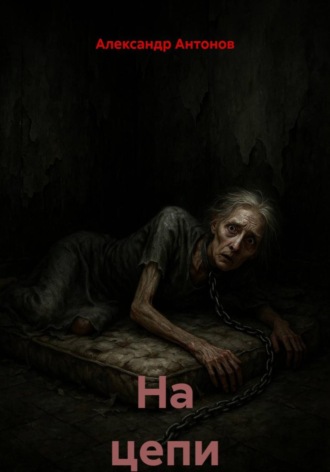

Алина вошла и посмотрела на пол, на линолеум. Там осталась отметина от цепи, и ещё – кусок настила, где кольцо было прикручено к доске. Доска была старая, рассохшаяся, но болты держались крепко. Их вкрутили не вчера, но и не “давно-давно”. Вкрутили тогда, когда решили, что так будет проще.

На этом настиле держалась вся их “логика”. Не на доводах. Не на диагнозах. На железе в доске.

Алина вышла и закрыла дверь. В коридоре дети по-прежнему стояли у стены, и в этом было что-то от строя: их тоже учили “стоять и молчать”, только без слов.

Лена подошла к Алине.

– Сейчас начнётся, – сказала она тихо.

Алина посмотрела на неё.

– Что?

Лена кивнула на улицу, где уже притормаживала чужая машина – соседская, любопытная. Потом ещё одна. Деревня просыпалась, как будто этот дом – костёр, и люди идут погреться у чужого несчастья.

– Разговоры, – сказала Лена. – Сегодня вечером уже будет “все знали”. Завтра будет “никто не знал”. Послезавтра будет “опека виновата”. А через неделю – тишина.

Алина почувствовала, как её сжимает. Не от слов Лены – от правды в них.

Серов подошёл ближе.

– Поехали, – сказал он. – В отдел. Объяснения. И… – он посмотрел на дом. – Детей надо решать.

Слово “решать” прозвучало так, будто дети – это задача на столе. Но в системе всё так и устроено: пока ребёнок не оформлен бумажно, он как будто не существует. А существование в бумагах – иногда единственная защита.

Алина ещё раз посмотрела на крыльцо. На мужчину. На женщину. На грязь во дворе. На сырые дрова.

Сейчас было самое простое – увезти бабушку. И самое сложное – понять, что будет с остальными, когда машина исчезнет за поворотом.

Они сели в служебную “Ладу”. Машина тронулась, тяжело, по колее. Деревня осталась позади – не как место, а как запах, который невозможно отстирать.

Алина держала папку на коленях и вдруг заметила: на обложке, там, где “Семья К.”, кто-то когда-то поставил галочку. Маленькую, жирную. Значит, “проверяли”. Значит, “реагировали”.

Ей захотелось вырвать эту галочку и смять вместе с бумагой.

Но вместо этого она просто закрыла папку. И поняла, что впереди – разговор с семьёй. Настоящий. Без легенд.

И что в этот раз уже не получится сделать вид, будто всё это – “не наш участок”.

Глава 3. Семья

В доме стало тише сразу после того, как машина скорой скрылась за поворотом. Тишина была не мирная – как после драки, когда все выдохлись, а победителя нет.

На крыльцо вышли двое соседей – не из чужой заботы, а из привычки быть рядом с чужой бедой. Они стояли у калитки, не заходя, и делали вид, что просто идут мимо. Серов посмотрел на них один раз – и этого хватило, чтобы они отвели глаза.

Внутри женщина-хозяйка ходила кругами, будто пыталась найти в доме место, где можно спрятаться. Мужчина держался у стены, ближе к выходу, как человек, который заранее выбирает путь отступления.

Лена закрыла дверь в комнату, где были дети, и осталась в коридоре. Она не стояла сторожем, но её присутствие в доме изменяло воздух: при ней нельзя было слишком громко ругаться, нельзя было слишком уверенно врать.

Серов прошёл на кухню, не спрашивая разрешения. Кухня была маленькая, с низким потолком. Печь светилась тусклым жаром, на плите стояла кастрюля с водой, на столе – кружки с засохшим чаем, хлеб, нарезанный толстыми ломтями, и нож, который давно не точили. На окне – банка с ложками, алюминиевыми, поцарапанными. В углу – мешок с картошкой и пустые пластиковые бутылки.

– Садитесь, – сказал Серов.

Женщина села не сразу. Она сначала вытерла ладони о штаны, потом потянула к себе табурет. Мужчина сел боком, не к столу – к двери.

Алина осталась стоять у стены. Она не хотела садиться за этот стол, потому что знала: если сейчас сядет, дом начнёт казаться “обычным”, а она не имела права делать вид, что всё обычное. Она видела кольцо в настиле. Она слышала щелчок замка.

Серов открыл блокнот.

– Фамилия, имя, отчество.

– Да вы знаете, – женщина попыталась улыбнуться и тут же сама испугалась своей улыбки. – Вы ж к нам не первый раз.

– Назовите, – повторил Серов.

Она назвала. Голос у неё стал тоньше, чем в коридоре. В коридоре она защищалась криком, на кухне крик не помогал.

– Год рождения.

– Восемьдесят второй, – ответила она и бросила быстрый взгляд на Алину, будто ожидала подвоха.

– Мужчина? – Серов кивнул в сторону.

– Он… – женщина замялась. – Он тут, да.

Мужчина назвал себя сам, бросив слова коротко, будто отрубил.

Серов писал, не поднимая головы.

– Сколько детей проживает?

Женщина начала перечислять, сбилась. Лена из коридора поправила – спокойно, как в школе, когда ребёнок не может вспомнить таблицу умножения.

– Трое, – сказала Лена. – Я видела троих.

Женщина резко посмотрела на неё:

– Да, трое. Я и говорю.

Серов остановил ручку.

– Теперь главное. Скажите, кто принял решение удерживать пожилую женщину в комнате и ограничить её движение цепью.

Женщина резко вдохнула, будто её ударили в грудь.

– Да никто не “удерживал”! – выкрикнула она. – Это вы так… это вы придумали!

Мужчина хмыкнул, как будто хотел поддержать, но не решился.

Серов поднял голову. Без угрозы, без нажима. Просто посмотрел.

– Замок вы мне дали. Ключи ваши. Цепь ваша. Кольцо в полу вкручено. Это не “придумали”. Отвечайте по существу.

Женщина опустила глаза на стол, на хлеб, на нож.

– Она… – сказала она уже тише. – Она уходила.

– Куда? – спросил Серов.

– Да куда угодно! – снова вспышка. – Вон, в лес! В канаву! Она ж… она не в себе! Она ночью встанет, пойдёт, дети спят – она там шарахается, падает, орёт… Потом утром её ищи.

– Сколько лет она у вас дома живёт? – спросил Серов.

– Всю жизнь… – ответила женщина и тут же поправилась: – Последние годы. После того как… после того как ей стало хуже.

Мужчина наконец произнёс:

– Она реально больная. Мы не издевались. Мы… мы так… чтобы порядок был.

Серов не отреагировал на “порядок”. Он спросил другое:

– Почему не обратились в больницу? Почему не оформили уход? Почему не вызвали врача? Почему не обратились в соцслужбу?

Женщина нервно засмеялась, как люди смеются от злости.

– А вы как будто не знаете, как это делается! – сказала она. – Вы сами попробуйте! Бумаги туда, бумаги сюда, ждать, бегать. А у меня дети. У меня печь. У меня… всё на мне! Мужик – он на подработках, то есть, то нет. А вы говорите “оформить”.

Алина слышала эту песню много раз. В ней всегда правда перемешана с оправданием. Не потому что люди специально мешают – потому что так удобнее жить: если всё свалить на “бумаги”, не надо говорить о главном.

– Вы получали за неё пенсию? – спросил Серов.

Мужчина сразу напрягся.

– Да какая пенсия… – начал он.

– Я спросил: пенсию получали? – повторил Серов.

Женщина сказала быстро:

– Ей приносили… иногда. Она сама… могла расписаться…

Лена из коридора тихо сказала:

– При таком состоянии она не могла расписаться.

Женщина повернулась к Лене, глаза у неё стали злые, мокрые.

– А вы откуда знаете?! Вы врач, что ли?!

Лена не спорила:

– Я вижу. Я не обязана быть врачом, чтобы понимать, что человек не ест и не ходит.

Мужчина стукнул пальцами по столу – один раз, сдержанно, как предупреждение.

– Хватит тут, – сказал он. – Мы не звери. Мы её кормили. Просто она не ела. У стариков так. Нет аппетита.

Серов снова не схватился за спор, он шёл по линии, как в деле: вопрос – ответ.

– Чем кормили? Сколько раз в день?

Женщина замялась. Слишком знакомая пауза: когда человек начинает считать и вдруг понимает, что цифры звучат как приговор.

– Суп… – сказала она. – Каша… хлеб… ну как все.

– Вчера что она ела? – спросил Серов.

Женщина открыла рот и закрыла. Мужчина ответил вместо неё:

– Не помню. Да вы что, издеваетесь? Тут жизнь какая! Тут каждый день одно и то же.

– Вы ухаживали за ней? – продолжал Серов. – Меняли бельё? Мыли? Переворачивали, чтобы не было пролежней?

Женщина вскинулась:

– А кто будет? Вы? Вы приедете и будете её мыть? Вы вот только проверять можете!

Алина почувствовала, как слова пытаются её зацепить. Она знала этот приём: сделать из проверяющего виноватого. “Раз ты спросил – значит ты обязан, а если не обязан – значит не спрашивай.”

Она не ответила. Ответом здесь мог быть только поступок – и поступок уже был: женщину увезли. Вопрос теперь в другом: как жить дальше, чтобы это не повторилось в соседнем доме.

Серов записал пару строк.

– Дети сейчас где? – спросил он.

– В комнате, – сказала женщина. – А что, заберёте? Как всегда? Все горазды детей отнимать.

Лена вошла на кухню. Она не выглядела грозной, но в глазах у неё была твёрдость.

– Вы сейчас не торгуйтесь, – сказала Лена без крика. – Мы будем решать по закону. Дети не виноваты.

Женщина посмотрела на неё и вдруг сказала совсем другое, не про детей и не про закон:

– А вы где были раньше?

Фраза вылетела, как камень. Она была удобной, потому что её можно кричать в любом месте – в кабинете, в суде, в интернете. Она всегда работает: кто-то обязательно почувствует себя виноватым.

Алина ответила спокойно, хотя внутри всё кипело:

– Мы были по тем адресам, куда нас пускали и где были основания. Мы приезжали к вам. Вы нас пускали в прихожую. Дальше вы закрывали двери. И писали “всё нормально”.

Мужчина поднял брови:

– О! Слышал? Она у нас умная. Она знает, что мы закрывали.

– Вы закрывали, – повторила Алина. – И сегодня тоже пытались.

Женщина резко ударила ладонью по столу.

– Да потому что стыдно! – выкрикнула она. – Потому что вы приходите, смотрите, как живём, и потом уезжаете. А я остаюсь. Я остаюсь с этим всем. С печью, с детьми, с больной, с деньгами – с копейками! А вы пришли, посмотрели и такие: “А почему не оформили? А почему не вызвали?” Да потому что…

Она запнулась и вдруг осела. Как будто в ней кончилась сила.

В кухню заглянул мальчик – тот самый, с треснутым телефоном. Он посмотрел на взрослых и быстро спрятался обратно. Лена сделала шаг к двери и тихо, но строго сказала:

– Детям сюда нельзя. Назад.

Мальчик исчез.

Серов закрыл блокнот.

– Слушайте внимательно. По факту обнаружено удержание человека, возможное причинение вреда здоровью, ненадлежащий уход. Вас обоих доставим для объяснений. И отдельно – вопрос по детям. Сейчас приедет машина, вас повезут. Дети остаются под контролем ПДН.

Женщина вскочила.

– А дети?! – голос сорвался. – Вы что, оставите их тут одних?!

– Они не будут одни, – сказала Лена.

Мужчина тоже поднялся, но медленно. Он смотрел не на Серова – на дверь. Как будто ещё надеялся выйти “просто покурить” и исчезнуть.

Серов заметил это и сказал ровно:

– Вы никуда не уходите. Пойдёте сами – будет хуже.

Мужчина скривился.

– Да куда я денусь… – пробормотал он. – Я ж тут живу.

– Вот и хорошо, – сказал Серов. – Живёте – значит отвечаете.

Женщина вдруг села обратно и заговорила тише, почти шёпотом:

– А если… если она умрёт?

Никто не ответил сразу. Потому что это был не вопрос к ним. Это был вопрос в пустоту: “Если правда придёт до конца, что будет со мной?”

Алина сказала осторожно:

– Сейчас она в больнице. Там врачи. Мы не знаем. Но вы должны понимать: жить как было – уже нельзя.

Женщина посмотрела на Алину так, будто та сказала ей самое страшное слово.

– А как можно? – спросила она. – Скажите мне, как можно. Вот как.

Это был тот редкий момент, когда человек не оправдывается и не атакует, а действительно спрашивает. И именно поэтому Алина почувствовала злость сильнее: потому что ответов у неё на руках не было. Ответы живут в кабинетах, в приказах, в очередях. А на кухне, где пахнет дымом и кислым молоком, ответы выглядят иначе: как лишняя рука, лишняя тысяча рублей, лишний час сна, которого ни у кого нет.

Лена вышла в коридор проверить детей. Серов вышел на крыльцо вызвать машину. Алина осталась с этой женщиной на кухне. На секунду – не как представитель службы, а как человек напротив человека.

– Вы правда считали, что цепь – это выход? – спросила Алина тихо.

Женщина не подняла головы.

– Я считала… что оно само рассосётся, – сказала она. – Что она… – она махнула рукой в сторону пустой комнаты. – Что она уйдёт. И станет легче.

Она сказала “уйдёт” не как “пойдёт гулять”. Она сказала “уйдёт” как “умрёт”. И не заметила, что произнесла это вслух.

Алина молчала. Здесь не было места громкой морали. Мораль в таких домах звучит как издёвка.

С улицы донёсся шум подъезжающей машины. Соседи у калитки оживились: кто-то достал телефон, кто-то посмотрел из-за забора. Деревня начинала превращать дом в зрелище, потому что зрелище проще, чем участие.

Серов вернулся.

– Поехали, – сказал он.

Мужчина пошёл первым, как будто хотел показать, что “сам”, что не его ведут, не его тащат. Женщина шла следом, оглядываясь на коридор, где дети молчали.

Девочка выскочила на порог и крикнула матери:

– Мам!

Женщина остановилась, но не подошла. У неё дрожали руки.

– Я скоро, – сказала она и тут же поняла, что не знает, что значит “скоро”.

Лена подошла к девочке и положила ладонь ей на плечо. Девочка дёрнулась, но не оттолкнула.

– Всё будет спокойно, – сказала Лена. – Мы сейчас разберёмся. Ты дома не одна.

Алина вышла следом. В воздухе было холодно, сыро. У калитки стояла соседка – сухая, в платке, глаза маленькие и злые, как гвозди. Она смотрела на Алину так, будто сейчас начнёт кричать “я же говорила”.

И она сказала, почти спокойно:

– Я звонила.

Только три слова. Но в них был целый год, а может и больше.

Алина кивнула.

– Я знаю, – сказала она, хотя не знала. Пока ещё не знала дат, фамилий, кто кому звонил и кто что записал. Но она знала главное: такие слова не придумывают для красоты.

Соседка хотела что-то добавить, но Серов отсёк:

– Потом. В отделе.

Он посадил мужчину в машину, потом женщину. Двери захлопнулись.

Алина осталась на секунду у калитки и посмотрела на дом. Дом стоял как стоял. Дым из трубы. Линолеум под ногами. Настил под линолеумом. И кольцо в доске – маленькая железная точка, которая держала чужую жизнь.

Она поймала себя на мысли: в отчёте это будет одна строка. “Обнаружено крепление цепи к полу”. И всё.

А в реальности – это не крепление к полу. Это крепление к бедности, к усталости, к равнодушию, к привычке “перетерпеть”. К тому, что в таких домах слово “уход” означает не заботу, а “пусть она не мешает”.

Машина с подозреваемыми поехала первой. За ней – служебная. Лена осталась с детьми. Серов сказал, что скоро вернётся, но “скоро” в таких делах тоже означает “как получится”.

Алина села в машину. Её трясло не от холода. Она смотрела на грязное стекло и думала о том, что следующий шаг по плану – бумага. Протокол. Объяснения. Даты. Подписи.

И о том, что где-то уже достают телефоны, чтобы написать первую фразу: “Триллер в деревне…”

Но пока интернет молчал. Пока молчал дом. И это молчание было самым опасным: оно всегда заканчивается громкими голосами, которые знают всё лучше всех.

Глава 4. Протокол

В отделе всегда пахнет одинаково: мокрой одеждой, дешёвым кофе и бумагой, которую трогали слишком многие руки. Ноябрь приносили на подошвах, и он оставался в коридоре серыми следами. Кто-то их потом вытирал тряпкой, но следы возвращались – как возвращаются одни и те же семьи, одни и те же адреса, одни и те же глаза, которые говорили: “у нас всё нормально”.

Серов провёл их через узкий проход, где на стене висели выцветшие предупреждения “не курить” и “посторонним вход воспрещён”. Дежурный поднял голову, увидел Алину, коротко кивнул: он её помнил. Не по имени – по папке.

– В кабинет два, – сказал Серов. – И чайник включи, а то опять люди сидеть будут.

Дежурный хмыкнул:

– Чайник – это наша главная поддержка.

В кабинете два было тесно для трёх взрослых и двух историй сразу. На столе – стопки дел, в углу – сейф с облезлой краской, на подоконнике – кружка с засохшей ложкой. Стул у стены шатался и скрипел, как будто тоже устал.

Мужчина сидел молча, плечи подняты, руки сцеплены. Женщина сидела рядом, но чуть в стороне от него: так иногда садятся люди, которые дома живут “вместе”, а на деле каждый сам по себе. Они переглядывались редко, словно боялись увидеть в глазах друг друга то, что нельзя будет развидеть.

Серов положил на стол чистые бланки.

– Сейчас будет объяснение, – сказал он. – Не “разговор”, а объяснение. Всё, что скажете, будет записано.

Женщина быстро кивнула:

– Да записывайте, пожалуйста. Записывайте. Мы же не отказываемся.

Тон “пожалуйста” у неё был не вежливый, а защитный: если я сама прошу – значит, я не виновата, значит, это просто бумага.

Серов начал с простого – установочные данные. Он делал это спокойно, сухо. В этом была не бесчеловечность, а привычка: если сейчас дать эмоциям влезть в текст, текст потом станет дырявым, а дырявый текст – это проигрыш. Проигрыш в деле – это иногда не про “карьеру”, а про то, что жертва остаётся без правды.

Алина сидела на стуле у стены с папкой на коленях и слушала, как реальность превращают в строки.

– Где работаете? – спрашивал Серов.

– Нигде, – отвечала женщина. – Дети же. Дом.

– На учёте где-либо состоите? – спрашивал он дальше.

– Да что вы… – женщина морщилась, будто слово “учёт” её обижало. – Мы нормальные люди.

Серов не реагировал на “нормальные”. Он писал.

Мужчина отвечал сквозь зубы.

– Подработки. Где позовут.

– Долго проживаете совместно? – продолжал Серов.

– Да лет… – женщина глянула на мужчину. – Лет десять, наверное.

Мужчина буркнул:

– Больше.

Серов поднял глаза:

– Точно.

Они переглянулись снова.

– Ну, двенадцать, – сказала женщина. – Где-то так.

Уже здесь было видно: они не живут общей жизнью. Они живут рядом. И в таких домах рядом всегда означает: ответственность тоже “рядом”, то есть ничья.

Серов перелистнул лист.

– Переходим к ситуации с вашей родственницей. Сообщите, кто именно, когда и по какой причине принял решение ограничить её перемещение цепью.

Женщина сразу заговорила быстро, будто знала, что если остановится, то начнёт думать, а думать сейчас опасно.

– Это не “решение”, это… это вынуждено. Она ночью встаёт. Она падает. Она может выйти. Она раньше выходила, вы же знаете – деревня, лес рядом, канава… Мы её искали, нашли по пояс в грязи… Я детей оставляю, бегу, вы мне потом скажете “почему детей одних”. Вот.

– Когда именно вы закрепили цепь? – спросил Серов.

Женщина моргнула.

– Да не помню. Давно.

– Сколько времени? Неделя? Месяц? Год?

– Ну… – она сбилась. – Я не считала.

Мужчина вдруг сказал:

– Осенью. В начале.

– В начале какой осени? – уточнил Серов.

Мужчина пожал плечами:

– Да этой. Прошлой. Какая разница.

Разница была огромная. Но Серов не стал объяснять. Он снова спросил:

– Кто именно закреплял? Кто вкручивал кольцо? Кто покупал замок?

Женщина снова посмотрела на мужчину. Мужчина – на стол.

– Он, – сказала женщина тихо. – Он крепил. Я… я не умею.

– То есть вы знали, что она будет прикована? – спросил Серов.

– Конечно знала! – вспыхнула женщина. – Я ж не blind какая-то! Я ж в доме! Но это… это чтобы не убилась!

Она почти сказала “слепая”, но проглотила, как будто поняла, что сейчас каждый кривой звук может стать потом чужой цитатой.

Серов записал. Потом поднял голову:

– Вы понимаете, что это ограничение свободы? Понимаете, что это может трактоваться как преступление?

Женщина вскинула руки:

– Преступление – это когда бьют! Когда убивают! А мы… мы её держали, потому что… потому что так безопаснее!

Серов кивнул – не соглашаясь, а фиксируя, что слышит.

– Чем вы объясните её состояние: истощение, пролежни, отсутствие ухода?

Женщина замолчала. Это слово “пролежни” попало в неё как игла. Она не ожидала, что кто-то называет вещи так прямо.

– Она не ела, – сказала она наконец. – Я поставить могу, а она… рот закрывает. Я что, силой вливать буду?

– Мыли? – спросил Серов.

– Да… – сказала женщина, и сразу стало ясно: “нет”. – Ну как… иногда… когда… когда получается.

Мужчина добавил неожиданно резко:

– А вы сами посмотрите, как она сопротивлялась. Она дерётся. Она ругается. Вы думаете, мы её так просто… мы не железные.

Серов снова спросил:

– Вы обращались за медицинской помощью? Вызывали врача, скорую? В поликлинику обращались?

– Да кому мы тут нужны… – пробормотала женщина.

Серов удержал паузу.

– Отвечайте: обращались или нет.

– Нет, – сказала она.

Чтобы не оправдываться, она сразу добавила:

– Мы думали, пройдёт. Она же… то нормально, то плохо. Сегодня плохо – завтра лучше.

Это “мы думали” звучало как главный социальный диагноз. Не болезнь. Не бедность. А вера, что всё рассосётся без вмешательства. Потому что вмешательство всегда приносит другое зло: проверку, учёт, начальство, скандал.

Алина не выдержала и спросила, не как допрос, а как человек:

– Почему вы не сказали на прошлых проверках, что она в таком состоянии?

Женщина резко повернулась к ней:

– А вы бы что сделали? Забрали бы её? Забрали бы детей? Написали бы, что я плохая мать? Да вы же только это и умеете – писать!

Серов посмотрел на Алину предупреждающе: не вмешивайся. Но было поздно. Слова уже в воздухе.

– Мы умеем ещё помогать, – сказала Алина. – Но чтобы помочь, нужно знать.

Женщина коротко рассмеялась – и этот смех был пустой.

– Помогать… Чем помогать? Памперсами? Бумагой? Вы хоть раз ночевали в доме, где печь, где дети, где больной взрослый? Вы раз хоть раз…

Она осеклась, потому что поняла: кричит не на Алину. Она кричит в пустоту. В ту самую пропасть между “надо” и “возможности”.

Серов снова взял управление разговором.

– Давайте по порядку. Состояние женщины. Сколько времени она не вставала?

– Она вставала! – тут же сказала женщина, слишком быстро. – Иногда. Садилась.

– Вчера вставала? – спросил Серов.

Женщина открыла рот. Не ответила.

Мужчина, будто спасая её от провала, сказал:

– Вчера – не знаю. Я на дворе был.

– То есть вы не контролировали состояние человека, находящегося у вас дома? – спросил Серов.

Мужчина сжал челюсть.

– Да контролировали. Просто… вы понимаете… тут не санаторий.

Серов записал ещё строку. Потом повернулся к Лене:

– Дети.

Лена стояла в дверном проёме, слушала. Она не вмешивалась, но фиксировала. У неё в папке было своё: школьные пропуски, запах, синяки, несделанные прививки, у кого что. Её работа была не про “виновных”, а про то, чтобы дети не провалились в эту яму и не стали следующими взрослыми с ключами на связке.

– Кто из детей видел женщину в комнате? – спросила Лена.

Женщина резко сказала:

– Пока вы не приехали – никто! Мы им не показывали.

Мальчик с телефоном стоял у стены в коридоре, и Алина знала: видел. Дети в таких домах видят всё. Они просто делают вид, что не знают, потому что знать страшно.

Лена спросила снова, спокойнее:

– Дети заходили туда? Ночью слышали? Видели цепь?

Мужчина скривился:

– Они дети. Они не понимают.

Лена посмотрела прямо на него:

– Дети понимают больше, чем вы думаете. И запоминают.