Полная версия

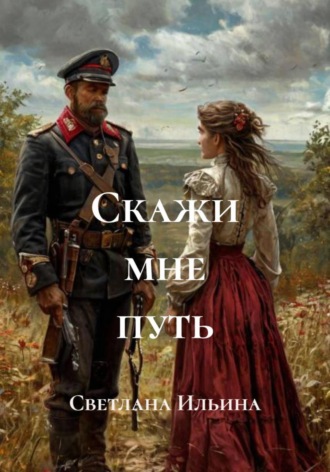

Скажи мне путь

Светлана Ильина

Скажи мне путь

Русским казакам посвящается

Предисловие

Друзья, мне захотелось написать несколько слов о реальных и выдуманных героях моего романа.

Высокая, сильная любовь, о которой мы любим узнавать из книг, без сомнения существует на самом деле. Об этом говорит и мой личный опыт, и потрясающая книга“300 писем расстрелянного есаула” Е.Колпиковой. Отрывки из этих писем есаула Александра Упорникова к своей жене я поместила в эпиграфы к некоторым главам, чтобы вы восхитились вместе со мной и не обвинили меня в том, что я преукрасила своего героя Егора Левченко, такого же есаула Войска Донского.

Каким бы ни увлекательным получился сюжет моей книги, нет ничего дороже истинных, глубоких чувств реального человека. Нет ничего ценнее Правды, а истинная Любовь и есть Правда.

Читая эти удивительные по нежности и глубине послания к своей жене А.Упорникова, меня не покидала боль, что революция не пощадила его. Но, к счастью, в действительности многим казакам всё же удалось спастись. Я думаю, что Господь их спас за веру Христову. Обо всём остальном вы сделаете выводы сами. И вместо долгих слов от себя я предлагаю вам прочитать мудрые и добрые слова святителя Николая Сербского.

Его мысль коснулась нашей истории, одного из самых тяжёлых периодов двадцатого века – Революции и Гражданской войны – и звучит как утешение от Самого Господа.

“Разве Россия грешнее всех других стран, что несёт тяжелейшие страдания?.. Подобно тому, как Силоамская башня рухнула на бедных галиелян, и современная башня всех лжеидей рухнула на великий русский народ. Чтобы род человеческий увидел это и отрезвился от пагубных и разрушительных теорий… Я словно сейчас слышу предостережение Христово нам: если не покаетесь, все так же погибнете (Лк. 13:3)

Мы считаем и верим, что Творец попустил великому русскому народу огонь страданий не для того, чтобы наказать и истребить его, но чтобы этим страшным примером предостеречь и вразумить другие народы, а сам русский народ вовеки прославить пред землёй и небом”.

Помолимся, друзья, чтобы так и стало.

Ваша С.Ильина.

Пролог

“Поклоны мои земные дайте Земле Казацкой, Донскому Войску,

Батюшке Дону Тихому, солнцу красному, месячку ясному, Степи широкой.

Поклоны мои земные друзьям-братьям, злою неволею погибшим,

кому могилы не дадено, а пылью-прахом неведомо где ложатся.

Поклонитесь от меня Крестам на погосте, вербам, дорогам… и

всем родным, вживе которые остались,

молодого Казака не забыли…”

(И.Шмелёв “Письмо молодого Казака”)

Напряжённая тишина предваряла службу. Генерал стоял под сводами Феодоровского собора и рассматривал большую икону русских князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. Сегодня день их памяти, и Государь решил представить Наследника казачьему войску. Ничего необычного, однако странно, что Николай Александрович выбрал именно этот день.

Генерал снова взглянул на старинную, потемневшую от времени икону. Чуть удлинённые, иконописные глаза князей, казалось, следили за ним. Куда бы он ни встал, всюду чувствовал внимательный взгляд святых. Поморщившись от глупых мыслей, генерал решил, что лучше ещё раз проверить – всё ли в порядке с казаками. Однако те в проверке не нуждались – затаив дыхание, все ждали Государя по стойке смирно.

Тихо потрескивали свечи. Батюшка помахивал кадилом, и сизый дымок медленно плыл мимо тускло-золотого иконостаса. От дыхания людей трепетали лампадные огоньки перед иконами. Святые мученики и преподобные, жившие давным-давно, готовились молиться с ныне живущими.

В проёме показался невысокий Государь, в военной форме, с двухлетним цесаревичем Алексеем на руках. Молебен начался.

– Святии мученики Борисе и Глебе, молите Бога о на-а-ас! – как сквозь туман доносилось до генерала. Он ощущал себя будто во сне или, скорее, на небе – странное чувство нереальности происходящего не оставляло его.

– Молитеся о державе сродников ваших богоугодней быти, и сыновом Российским спастися…

– Ами-инь, – дружно гудели казаки.

Последнее благословение батюшки Помазаннику Божьему и новому Шефу Атаманского полка – цесаревичу Алексею. Государь с Наследником пошёл сквозь строй казаков, вытащивших шашки наголо. Августейший ребёнок, сидящий на руках отца, большими серыми глазами доверчиво и с любопытством взирал на бородатых казаков. Николай Александрович шёл неспешно, иногда останавливаясь, чтобы поздороваться или просто улыбнуться старым знакомым. Но генерала беспокоило не это… Что с его прославленной сотней? Почему шашки наперевес качаются?

От позора перед царём прошиб пот. Неужели устали стоять? Разморились? Этакие бабы! – клокотало в душе.

Государь приближался всё ближе и ближе. Серебряный штандарт с чёрным двуглавым орлом вдруг нагнулся перед Наследником.

Да что происходит? – с паникой в душе генерал бросил взгляд на вахмистра, красавца-бородача, потом на строй: по лицу казаков текли крупные слёзы…

– Благодарю за службу, генерал, – совсем близко раздался голос Царя.

Генерал взглянул на Николая с маленьким цесаревичем и обомлел: на него смотрели те самые, иконописные, глаза Страстотерпцев.

Глава 1

Люба с досадой захлопнула окно. Задержалась в “хвосте” за хлебом и не успела до дождя. Тот, казалось, только и ждал её оплошности – косыми прозрачными нитями ворвался в комнату, и теперь с обшарпанного, давно не крашенного подоконника стекали тоненькие ручейки.

И всё-таки это была её любимая погода. Люба обожала дождь – где бы она ни находилась, он ей напоминал Питер. Быть вдали от родного города для неё всегда было испытанием, но сегодня они с братом уедут в далёкий, уже, наверное, по-летнему тёплый Киев. Там их ждёт отец. И хотя Люба невыносимо устала и от работы в госпитале, и от споров с младшим братом, и от борьбы за существование, уезжать из Питера не хотелось. В наступившей сумеречной тишине, нарушаемой лишь шумом дождя, остро почудилось, что она прощается со своей родиной, со своим прошлым, со всем-всем – навсегда…

Глядя на пустынную улицу, Люба механически достала из старенького домашнего платья пачку папирос и привычно затянулась. Карман совсем порвался от ветхости. Рвались и рукава. Никакие заплаты не выдерживали её костлявых и острых локтей.

– Любанька, ты совсем отощала, – причитала над ней тётя Катя, папина сестра, когда приезжала из Киева в последний раз, – ты, что ли, девка, замуж не хочешь? Кто тебя такую тощую в жёнки возьмёт? Или ко мне в монастырь собралась?

Люба и сама замечала, что от постоянного голода в последний год исхудала так, что и без того большие глаза стали походить на кофейные блюдца из семейного сервиза. Не похудела только толстая коса. Мелькнула мысль: а не отрезать ли её перед дальней дорогой? Но нет, жалко. Если подстричь густые пшеничные волосы, то не только тётка, но и отец расстроится.

В темнеющем окне всё чётче проявлялось её отражение. Смешило, что выглядела она совсем худенькой девчушкой, зато с папироской в руках. От усмешки проявилась мамина ямочка на щеке. Мамиными были и серые глаза, и живой характер, слишком подвижный – то смешливый, то слезливый.

Люба носом выдохнула дым и ловко стряхнула пепел в осколок разбитой чашки. Дождь прекратился. Из разорванной тучи робко пробился лучик закатного солнца, и на худой кисти Любы тускло блеснул серебряный браслет. Снять или оставить? Снимать жалко – подарок жениха, поручика четвёртого Уланского полка, Михаила Столетова. Господи… как он там? Жив ли? Писал исправно до недавнего времени, а теперь пропал. Сердце сжалось от плохих предчувствий.

Папироса на голодный желудок вызвала тошноту. Затушив её, Люба села рядом с окном и стала выглядывать на улице младшего брата.

Шурка, мальчуган десяти лет, тоже не хотел уезжать. Ему нравилось жить с сестрой, потому что её можно было не слушаться, как отца или мать, пока она ещё была жива. Он отстаивал свою свободу, шастая после гимназии с компанией таких же сорванцов по переулкам возле Сенной, и не боялся ни шпаны, ни авто, ни бродячих собак, которых развелось видимо-невидимо. За него боялась Люба. Сама виновата – разбаловала парня.

Но как же можно было не баловать сиротинушку? – повторила она про себя тёткины слова. Вообще-то они с Шуркой дружили – тот её смешил своими детскими высказываниями. Когда она доказывала, что есть такое слово“надо”, то в ответ слышала, что есть и слово “не надо”. С умным не по годам братом спорить было сложно. Ей оставалось только поощрять его хорошие оценки сказками, которых знала бесчисленное количество, и сладостями… Правда, в последнее время вместо сладкого они почитали за счастье лишний кусок хлеба…

– Ну где же этот невыносимый мальчишка? – в сердцах вырвалось у неё, – просила же прийти пораньше. Господи, хоть бы с ним ничего не случилось! Надо же ещё успеть собраться…

Люба повернулась и посмотрела на два чемодана. Один, поменьше, она сумела закрыть. Большой придётся закрывать вдвоём. Брат прыгнет сверху на рыжую потёртую крышку, а Люба зажмёт стальные замочки. И не дай Бог чего-нибудь забыть… Как ни прыгай по нему, вредный чемодан может во второй раз и не закрыться.

В подъезде хлопнула дверь и послышались быстрые шаги по лестнице.

– Слава Богу, – прошептала Люба, бросаясь к дверям. – Шура, я же просила!.. Ты будешь меня слушаться или нет? Нам же собираться нужно.

Брат, среднего росточка, похожий на отца своими тёмными жёсткими вихрами и карими глазами, строго взглянул на неё, словно старший.

– А я просил тебя не называть меня Шурой! Я Саша, запомнишь ты это или нет? Са-ша…

– Может, по имени отчеству тебя звать? Александр Матвеевич? Куда бросаешь куртку? Иди мой руки… Что тебе не нравится в имени Шура? Так же мама тебя называла…

Брат снова ожёг её взглядом.

– Вот поэтому и не называй. Маме было можно, а ты мне не мать…

Это была последняя капля. Внутри что-то оборвалось, и мужество совершенно оставило её. Да, у них уже не было матери пять лет. Люба вдруг ощутила и своё сиротство, и одиночество, как несостоявшейся женщины, у которой пропал жених, и полную беспомощность в отношениях с младшим братом. От мысли, что у неё ничего в этой жизни не получается, она плюхнулась на кушетку в коридоре и, закрыв руками лицо, застонала:

– Го-о-осподи, да что же это… Как мне плохо-о… Я не хочу ничего-о-о… Ни ехать, ни работать, ни жить…

Плачь её был похож на бабий – тоненький и горестный. Горохом покатились слёзы, сразу омочив всё лицо.

Она считала себя сильной, когда лечила раненых, когда уговаривала их потерпеть, хладнокровно вынимая косточки из ран, когда сообщала страшную весть матери, до последнего надеявшейся, что её молодой сыночек поправится, а не умрёт от запущенной гангрены. Но можно сколько угодно притворяться сильной перед другими – себя обмануть нельзя.

В квартире прекратилось движение, и в следующий момент она почувствовала холодные руки брата, робко гладившие её по плечу.

– Любка, ты чего? – он шмыгнул сопливым носом, – ну, ты чего ревёшь, как маленькая? Я же здесь…

Она вытерла лицо ладонями и жалостливо всхлипнула, глядя на мальчишку.

– Здесь… А я перенервничала из-за тебя… Ладно, прости, что сорвалась.

– Ты меня прости, – насупившись, произнёс брат, – ну, если хочешь… можешь звать меня Шурой.

– А что у тебя под глазом, кстати?

Сашка снова шмыгнул носом.

– Подрался…

Люба вздохнула.

– Отлично. Твой вид будет отпугивать от нас бандитов в поезде.

Глаза брата загорелись.

– А там будут бандиты?

– Не знаю, но на всякий случай нужно набраться сил и поесть пшённой каши. Больше у нас ничего нет.

На этом и сошлись.

– А на чём мы поедем до вокзала? – с набитым ртом, спросил Сашка.

– Евгений Иванович, папин сослуживец, должен за нами заехать. Он нас посадит на санитарный поезд. Давай доедай, и будем закрывать чемодан.

Евгений Иванович, толстенький врач из той же больницы, где до отъезда работал и отец, взял в больнице авто и подъехал вовремя. Однако Люба с Сашкой ещё возились с проклятым чемоданом. Всё-таки пришлось закрывать его даже не один, а два раза, потому что Люба вспомнила про драгоценную коллекцию лечебных трав.

– Зачем тебе эти веники? – возмутился брат.

– Сашенька, прости, прости, но я же столько их собирала, а раненым они о-очень помогают… Давай, миленький, ещё разочек прыгни.

Брат, недовольно сопя, забрался на чемодан и прыгнул.

Наконец всё было собрано. Люба в последний раз оглядела маленькую служебную квартиру, перекрестилась на старинную икону и ахнула:

– А икону-то мамину забыли!

Когда и икона, и чемоданы были погружены в авто, в полной темноте, освещаемой только фарами, они наконец отъехали в сторону Невского проспекта. Евгений Иванович рулил, как заправский водитель, а Люба смотрела в окно и жалела, что в городе опять не было электричества, и она не может хорошенько попрощаться с любимым городом. Выручила северная белая ночь, которая так и застыла в виде сгустившихся сумерек.

Вот он – Питер, волшебный город, всегда живший своей тайной жизнью. Днём он снисходительно смотрел на суетящихся горожан. А вечером, когда улицы пустели, тут-то и проступало его истинное лицо – в сером камне набережных, таких же серых волглых облаках, плывших над городом, и стальной водой, вобравшей в себя, а теперь, как в мутном зеркале, отражавшей эпохи Петра и Меншикова, Елизаветы и Ломоносова, Николая Первого и Пушкина… Казалось, что людская суета никогда не затмит величие северной столицы. Ветер, всегда холодный и порывистый, загонял домой припозднившихся гуляк, а дождь нудно и кропотливо смывал следы дневной жизни.

Но в последние годы Люба с грустью замечала, как её родной город, ещё недавно живший в ореоле святости с приставкой “Санкт”, теперь, утратив её, утратил и свой облик. Раньше всегда можно было отыскать поэтичный, уединённый уголок для прогулки. Сейчас все уголки были загажены и разрушены вместе со статуями, клумбами и даже колоннами. Слишком много людей, слишком уж они агрессивны и неряшливы, а главное, слишком много ненависти вылилось на старинные улицы. Город ещё пытался бороться: смывал весенним дождём мусор с тротуаров, трепал дурацкие флаги демонстрантов, вырывал из рук листовки, и те летели, как чайки, прямо к воде… Но, в конце концов, он уступил, ушёл в прошлое. Степенный Петербург проиграл бурлящему, хамскому Петрограду. А тот, как неблагодарный пасынок, с остервенением, последовательно принялся рушить наследие отца.

– Любаша, вон наш поезд, – подбородком указал Евгений Иванович, запыхавшись от тяжёлой ноши, – сразу пошли в последний вагон.

Возле поезда толкались и кричали врачи и санитары, светившиеся в темноте белыми халатами. Перрон был заставлен чемоданами с красными крестами. Во все вагоны погружали раненых, а перед последним вагоном стоял кордон.

– Вот… вот наш пропуск сюда.

Евгений Иванович достал из внутреннего кармана смятую бумагу и протянул военному.

– Так… тут написано… Тихомирова Любовь Матвеевна и… Александр Матвеевич. А мальчика тут нет.

– Вы не поняли, – торопливо забормотал их добрый провожатый, – Любовь Матвеевна и Александр Матвеевич, брат и сестра. Вот они… А я только провожаю. Это дети нашего хирурга Тихомирова. Он ждёт их в Киеве. Позвольте, я занесу их чемоданы?

Военный сложил бумагу и вручил Любе, козырнув.

– Проходите.

Вагон был уже полон людьми, и у Любы мелькнула мысль, что придётся ехать в коридоре на чемоданах двое суток. Но Евгений Иванович, как опытная борзая, которая чует добычу, всё тащил их чемоданы по вагону, так что они едва за ним поспевали. Наконец у одного купе он остановился.

– Всё… Здесь свободна верхняя полка?

Кто-то в темноте утвердительно буркнул, и, крякнув от натуги, маленький и шустрый доктор закинул чемоданы наверх.

– Любочка, проходите сюда… А я убегаю. Передавайте привет Матвею Ильичу. Ах, да… Возьмите на дорожку от моей супруги… Прощайте, прощайте…

Люба поздоровалась со всеми сразу и огляделась.

На неё с любопытством смотрел мужчина лет тридцати, черноволосый, в модных очках, с клетчатым картузом, напоминающим довоенную вафлю, и с острым носом, которым он весьма выразительно двигал, будто принюхивался к ней. Напротив сидела немолодая супружеская пара – военный, с подвязанной рукой, и его жена, полноватая дама в чёрном шерстяном платье с меховой накидкой на плечах. В самый угол забился то ли от разговоров, то ли от любопытных глаз молодой послушник, тоже в чёрном одеянии, но с заплатами и грязным подолом.

Шурка уже полез на вторую полку. Она решила помочь, но в ответ получила грозное шипение, что он и сам не маленький. Быстро сняв свои влажные от бесконечных майских дождей ботики, Люба с отчаянной лёгкостью нырнула в темноту вслед за братом.

– Этот носатый, – зашептал на ухо брат, – похож на Пиноккио.

Она кивнула, улыбнувшись. Брат поёрзал и заснул, а Любе хотелось спать, курить и есть одновременно. Но первое победило, и она, запихнув под голову какой-то мягкий мешочек, тоже провалилась в блаженный сон.

Под утро ей приснилось, что она сидит за столом вместе с гостями отца – именитыми врачами. Мама всех угощает пирогами, и прямо перед Любой лежит румяный пирожок с капустой. М-м-м… Люба открыла глаза, но, о чудо, запах пирожка не исчез. Она пошарила рукой в изголовье – мешок… а-а, это же Евгений Иванович напоследок передал. Из него и пахло.

Боже, спасибо Тебе за этого человека, – прошептала Люба, догадавшись, что там внутри. В животе урчало от голода, но всё-таки сначала нужно было слезть, оправиться, а ещё… хорошо бы покурить где-нибудь. Дурацкая привычка, которая родилась после первых же операций, не оставляла её. Да и как можно было отвыкнуть от папирос, когда они хоть немного перебивали запах хлорки, крови и загноившейся плоти, преследовавшей её весь день? Отец, конечно, будет ругаться, если узнает, – подумала со вздохом Люба, спускаясь вниз.

– Доброе утро, господа, – поздоровалась она с попутчиками.

Их было больше, чем обычно, но не так много, как могло быть в другом поезде.

– Долго спите, мадемуазель, – с усмешкой произнёс после приветствия остроносый мужчина, – а мы уж тут гадаем, кого нам подселили.

– Теперь увидели? – сухо спросила Люба.

Она присела как можно дальше от любопытного попутчика и стала быстро заплетать косу.

– Конечно. Может, вы представитесь, чтобы мы могли как-то общаться эти двое суток?

– Любовь Матвеевна, а наверху спит мой брат Саша.

– Очень приятно. К вашим услугам Сергей Фёдорович Олейников, журналист газеты “Киевская мысль”.

– Штабс-капитан Сухомлинов… Анна Григорьевна, моя жена.

Все взоры обратились на монашка. Тот встрепенулся и хрипло пробормотал:

– Брат Иван.

– Видите, у нас теперь у всех общий брат, – сострил Олейников, но никто не засмеялся.

Любе брат Иван понравился больше всех своей скромностью. Именно такими в её представлении и должны быть монахи – незаметными и малообщительными. Люба и сама была верующей, в отличие от своих сокурсниц, которые всё время подшучивали над ней за то, что она каждый праздник бегала на церковные службы. Но если бы хоть кто-нибудь знал, как тяжело в тёмные вечера ждать где-то шатающегося без присмотра брата, то смог бы понять и её вопли к Небу.

Она молилась беспрестанно, с дерзостью, с отчаянием. И Бог всегда её слышал. После некоторых особо волнительных случаев Любе уже не требовались никакие доказательства. Она просто знала, что Бог есть. Единственным препятствием для общения с Ним было её курение. Каждый раз, раскуривая папиросу, Люба пыталась договориться с совестью. Однако та договариваться не хотела, и оставалось одно – давать и давать обещания Небу и самой себе, что всё-таки попытается бросить курить.

День покатился в разговорах и чаепитиях. Все делились своими скудными запасами, и больше всех доставалось Шурке. Тот сразу выболтал их биографию, и после того, как все узнали, что она хирург, взгляды, кидаемые Олейниковым перестали быть снисходительными. Но всё же ей не хотелось с ним общаться. Журналист раздражал своей провинциальной фамильярностью, которая редко встречалась в столице. Лишь в последнее время в Петроград понаехало так много деревенской публики, что истинные питерцы, с их внутренней деликатностью и закрытостью, стали редкостью. Люба вздохнула. Может, после войны что-нибудь изменится к лучшему? Деревенские в столице пообтешатся, Сашка вырастет и останется с отцом, а Люба сможет вернуться… Мечты, мечты…

На первой же большой остановке она вышла на перрон, чтобы покурить, и Шурка тут же увязался за ней. На перрон спустился и монашек.

– Осуждаете меня? – зачем-то спросила она, когда тот вдруг услужливо поднёс ей горящую спичку.

– Что вы, барышня, – пожал плечами худосочный монах, – не для того я в монастырь пошёл, чтобы других осуждать.

– А для чего? – машинально спросила она, следя за братом.

– Себя узнать получше.

– Вот как…

Монашек говорил с певучим южным выговором. Любе по нраву была его внутренняя тихость, и робкая улыбка, и даже худоба. При свете дня она разглядела, что глаза у него были синие-синие. А главное, он не смотрел на неё оценивающе, как мужчина, а скорее, извиняясь и пряча взгляд, как иногда смотрел Шурка в приступы редкого раскаяния за свои бесконечные шалости.

На перроне разговаривать не получалось. Их всё время толкали, что-то кричали через их головы, кто-то рядом стонал, кто-то плакал… В соседних вагонах снова происходила то ли погрузка, то ли выгрузка раненых. Тут же сновали бабки с пирогами и махоркой в самокрутках, а то и просто в мешочках. Запах сдобы перебивался табаком и паровозным дымом, отчего получалась странная, но соблазнительная смесь. Люба немного подумала и прикупила папирос и ещё пирожков с яблочным повидлом, которые обожал Саша. Монашек смотрел голодными глазами, Люба сунула и ему парочку.

Когда они вернулись в купе, разговор между Олейниковым и капитаном был в самом разгаре.

– Русский человек тем и прекрасен на войне, потому что смерти не боится.

– Да кто вам это сказал? – усмехнулся военный. – Вы сами-то хоть воевали?

– Не воевал, но полазил по окопам в первый год войны немало как корреспондент. Между прочим, записался добровольцем.

– Похвально. А чего же сейчас на гражданке? Надоело?

– Не обижайтесь за правду, господин капитан, – не смог выдержать окопную грязь и, простите, мадам, окопных вшей. Это выше моих сил.

– Так что же вы судите всех русских солдат, если всего лишь год выдержали?

– Да разве я не прав, ваше благородие? На лбу любого русского так и светится надпись: “Не поминайте лихом!”

Люба вгляделась в капитана. Весь он был какой-то бледный, словно его отмачивали в молоке. Нет, на его лице она не видела этой надписи, а, скорее, печать смертельной усталости. Ей даже жалко стало, что журналист пристаёт к нему с разговорами.

Олейников заметил её интерес к разговору и спросил:

– Что, барышня, вы не согласны со мной?

– Почему вы, журналисты, всегда за всех решаете, кто что думает?

– Потому что мы ощущаем общее настроение.

Люба покачала головой.

– Мне кажется, вы частенько одно преуменьшаете, а другое преувеличиваете… Зачем? Почему не написать, как есть?

– Э-э, видите ли, Любовь Матвеевна, правду-то никто не любит. Мы, журналисты, поэтому её и не пишем.

– Вот как? Это почему же?

В углу зашевелился монашек, и все посмотрели на него.

– Я знаю, почему. Правды люди боятся.

– Ну-ка, ну-ка, брат Иван, – журналист оживился ещё больше, разворачиваясь к нему, – расскажите-ка почему? Интересно, совпадёт ли у нас с вами мнение?