Полная версия

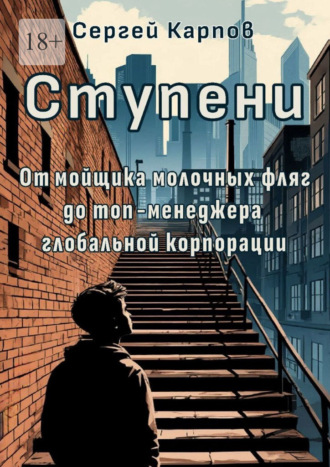

Ступени. От мойщика молочных фляг до топ-менеджера глобальной корпорации

Когда девушки ушли, мы с Васей – а надо было его видеть: на полторы головы выше меня, крепкий такой – решили побродить по общаге. Не очень трезвые, надо признать. Но с Васей было не страшно. И естественно, в коридорах наткнулись на двух старшекурсников.

– Чего это вы тут шляетесь? – и присматриваются к нам. Мы же новенькие, зеленые еще совсем.

Мы что-то ответили. Весьма дерзко. Слово за слово – и вот уже перепалка грозит перерасти в драку. И вдруг выясняется, что один из старших парней – Васин земляк. Ну и все, мир, дружба, жвачка. Мы навеселе, они навеселе, вместе идем в какую-то незнакомую комнату, там тоже выпиваем, и в три часа ночи я обнаруживаю себя в компании Васи и старших ребят, самозабвенно орущих на всю общагу «Комбат батяня, батяня комбат!» Ночной концерт не прошел незамеченным для кастелянши Людмилы Николаевны, женщины суровой, но справедливой, которая жила, как назло, именно в нашем корпусе. Конечно, она всех ночных певцов вычислила моментально и вызывала к себе: разбирательство, перспектива выселения – головомойку нам задали мощную. Ладно те парни, они вообще с пятого курса, а мы-то – салаги, и в первый же день устроили черт знает что. Но как выселять? Куда нас выселять? Другого жилья в Курске ни у меня, ни у Васи нет. Родители снимать квартиру не могут. Мы, конечно, сделали все, что могли, пытаясь загладить вину – извинились, пообещали вести себя прилично, и в целом все закончилось благополучно, хотя на карандаш мы попали. Как «неблагонадежные». А потом Людмила Николаевна сказала мне: «Знаешь, я бы тебя выселила, но ты единственный студент, чья мама в день заселения честно сказала, что ты – не подарок, и попросила строго тебя не судить. Обычно-то родители приезжают и уверены, что дети у них – ангелочки и паиньки. Поэтому строго судить не буду – на первый раз прощаю».

Так я влюбился в общагу, которая на пять лет стала моим домом. Это удивительное место! Здесь много очень разных людей, и тебе нужно встроиться в иерархию, найти свое место под солнцем. Общага – это жизнь в миниатюре: есть конкуренция между факультетами и корпусами, есть какие-то свои нормы и традиции, есть соблазны и опасности, есть свобода и возможности.

Наша общага – это три четырехэтажных здания, объединенных общим коридором. На этаже двенадцать секций, в каждой – по четыре комнаты: две большие на трех человек и две маленькие – на двоих. В каждой секции душ, но если что-то не работало – ходили к соседям или в общую душевую. Народу много. Только в нашем здании жило не меньше тысячи студентов. Это приличный коллектив, срез общества, в котором тебе нужно и не потеряться, и не позволить отыгрываться на себе. Поэтому для меня жизнь в общаге – это осознанная адаптация в обществе, когда ты видишь, что есть кто-то сильнее, и есть кто-то, готовый самоутвердиться за твой счет. Ты понимаешь, что есть ребята, которых обижают – так называемые лохи, к кому в комнату посреди ночи могли вломиться какие-то нетрезвые люди, взять еду или потребовать денег, а они не могли ни отказать, ни постоять за себя. Собственно, ты знаешь, что есть и те, кто вламывается в комнаты и пытается переть грубой силой.

В каком-то смысле иерархия в общежитии напоминает, как бы грубо это не звучало, зону: есть лохи, есть мужики, есть авторитеты, есть обычные ребята, которые просто учатся и не влазят ни в какие истории. Я не относил себя ни к одной из этих категорий. Действовал по ситуации. Нужно было драться – дрался. Но иногда с драк начинались в принципе нормальные отношения, как получилось с второкурсником Вовой, с которым мы невзлюбили друг друга еще в колхозе. А потом, уже в общаге, мы с Вовой подрались. Был какой-то праздник, и я вдруг вспомнил про этого парня. Мы с верным товарищем Васей пошли к нему, выбили дверь в комнату и вызвали на бой. Дрались на кухне. Это было довольно жестко, мы оба уже почти в бессознательном состоянии, но никто не сдается. В итоге утром я не пошел на пары, отлеживался, и вдруг – стук в дверь. Вася открывает, и в комнату вваливаются человек десять второкурсников. Они привели Вову. Он весь опухший, я опухший, костяшки рук сбиты. И ребята подначивают, мол, давайте один на один, типа вчера было нечестно. А я вижу, что у Вовы сил драться примерно ноль, да и я сам никакой. Это был момент, когда прозвучало адекватное предложение – ну что нам делить, все выяснили уже. Мировую заключили за общим столом. С ребятами-второкурсниками мы подружились, а с Вовой потом были ровные и спокойные отношения.

Общага – это честное зеркало человеческих характеров. Здесь можно наблюдать за людьми и увидеть, как по-разному разворачиваются их жизни. Я видел ребят, которым сносило крышу от свободы, и они проваливались в алкоголь, наркотики, прочие опасные вещи. Видел тех, кто держался своей цели и упорно шел к ней, учился, не отвлекаясь на пьянки-гулянки. Видел девчонок, которые приезжали в общагу воспитанными в строгости паиньками, но, вырвавшись из-под родительского контроля, пускались во все тяжкие. И у меня самого был период, когда свобода опьянила: прогуливал занятия, тусил на вечеринках, где был алкоголь, но слава богу без наркотиков. А потом затянула другая сторона студенчества – КВН, студенческие балы (да, я неплохо танцевал вальс) – и я сосредоточился на учебе, хотя примерным поведением никогда не отличался.

Жизнь в общаге дала мне навык слушать внимательно, оценивать людей и ситуации, осознанно принимать решения, когда ты можешь высказаться и отстаивать свою точку зрения, а когда лучше промолчать или искать компромисс. Ну и жизненные уроки, конечно. Как без них?

Был у меня товарищ-третьекурсник, а я учился на первом. Мы тепло общались, симпатизировали друг другу, приятельствовали. И однажды у него что-то приключилось, в результате чего он загремел на какое-то время в СИЗО, но из общаги его не выселили. Когда он вернулся, вдруг предложил: «Давай сыграем на спички, в «Три, пять, семь». Ну давай сыграем, почему нет-то? По правилам игры пятнадцать спичек выкладываются в три ряда – по три, пять и семь штук. Ходим по очереди, за один ход можно взять из любого ряда – но только из одного – любое количество спичек. Тот, кто забирает последнюю, – проиграл. Играем мы, и я выигрываю да выигрываю, радостный такой. Тогда приятель говорит: «А давай на интерес? Ну вот хотя бы на сигареты?» Я в то время еще курил, поэтому согласился, тем более заряженный таким везением. Сперва на одну, потом на две – через час я торчал уже больше блока, а по тем временам это были серьезные деньги. И тут я понимаю, что все, попал.

– Слушай, – сказал мой мудрый приятель, – не надо мне ничего отдавать. Это тебе наука на будущее – не надо играть в азартные игры.

А я вообще по природе своей очень увлекающийся, азартный человек, но эти слова так резанули, вросли в память, что с тех пор я никогда не играл на деньги. Ни в карты, ни в казино – никак вообще. Очень мощная прививка от азарта получилась. Уверен, история со спичками уберегла меня от многих неприятностей. Возможно, даже от страшного уберегла. Спустя много лет мой друг увлекся игрой на тотализаторе, и это закончилось трагедией – и мой крестник теперь растет без отца.

С третьего курса, когда началось активное погружение в специальность, и до окончания вуза я был старостой группы. С ребятами жили дружно, всем делились. На выходные я всегда ездил домой, навещал родителей и сестру. В обратный путь набирал картошки, соленья-варенья – это помогало экономнее тратить деньги. Я учился хорошо и получал стипендию, пропустив разве что пару семестров за все время обучения. Плохие оценки всегда исправлял, при необходимости продлевая сессию за сдачу донорской крови – за это давали дополнительные дни, которые зачитывались в сессионные. Кстати, кровь до сих пор регулярно сдаю.

В годы учебы родителям удавалось выделять мне какие-то совсем небольшие суммы – на питание, на проезд, поэтому очень выручали и домашние разносолы. И все парни что-то привозили из дома. Этого хватало на несколько дней, до середины недели. Из имеющихся денег обязательно нужно было отложить деньги на билет на поезд, а остальное где проедали, где пропивали – какая же студенческая свобода и романтика без разудалых вечеринок? В конце недели у нас традиционно случалась операция «Хрусталь» – по всей общаге собирали бутылки, выручали за них какие-то небольшие деньги, которых хватало на какие-то продукты и так, по мелочам.

Уроки выживания? Возможно. Хотя я бы назвал это, скорее, стратегией, четким планом и воспитанием характера. Отмечу, что все эти годы в университете я учился и жил, вдохновленный идеей… переезда в Москву. Да, только так. Я не понимал, каким образом это сделаю. В Москве не было никого, кто мог бы помочь мне устроиться в жизни. Мои родители, несмотря на всю их общительность и коммуникабельность, были слишком правильные и никогда не заводили дружбу «с перспективой», не искали выгоду в отношениях с людьми, чтобы однажды кого-то попросить об услуге. С одной стороны, мне самому претила идея дружить с кем-то исключительно из корысти – это точно не для меня. Но помогать другу, поддерживать советом или делом и не бояться просить о помощи – это разумно. И я решил для себя, что где смогу – справлюсь сам, а в какой-то сложной ситуации не побоюсь сказать, что мне нужна поддержка.

Заканчивая университет в 2000 году, я понимал, что возвращаться в поселок смерти подобно. Ничего хорошего в Пенах меня не ждет. К тому времени стало ясно, что тяготы девяностых Курская область, как и вся страна в целом, не вынесла – закрылось множество крупных и серьезных предприятий, работы для людей нет, за каждое рабочее место шла просто адская борьба, местные жители ездили в Курск и другие города, за много километров, чтобы хоть как-то зарабатывать. Основным работодателем в Курчатовском районе, к которому относятся Пены, была Курская атомная электростанция и ряд обслуживающих ее организаций. Теоретически я мог бы выйти куда-то на младшую «рабочую» позицию. В те годы практиковалась даже замена отца на сына на должностях рядовых работяг. Но это означало обесценить университетское образование, бог весть сколько ждать вакансии и начинать практически с нуля. Худо-бедно можно было пристроиться, если у тебя рабочая профессия, да и то по блату. В Курске были пищевые предприятия – кондитерская фабрика, пивзавод, хлебозавод, но туда тоже просто так не влезешь. У всех были дети, которых нужно пристраивать. В общем, перспективы у меня были, мягко говоря, туманные.

«СЕРЕЖА – ЭТО ПРО ЖИЗНЬ С ГОРЯЩИМИ ГЛАЗАМИ И СМЫСЛЫ»

Анна Маякова (Богданова), однокурсница и друг:

Мы с Сергеем учились в одной группе, но были совершенно из разных миров: Серега – очень самостоятельный сельский парень, живет в общаге, дерзкий и боевой, а я – городская девочка из интеллигентной семьи, живу с мамой и папой, практически в тепличных условиях. Мы принадлежали к разным тусовкам: городские студенты держались вместе, а ребята из общаги жили каким-то своим мирком. Такое разделение сложилось еще до начала учебы – нас, будущих первокурсников, направили в колхоз собирать яблоки, и уже там сформировались «группы по интересам». Для меня ребята из общаги и Сергей тоже выглядели как инопланетяне – совершенно другие, непонятные и странные.

На втором курсе наши миры пошли на сближение, и опять благодаря колхозу. В ноябре нас отправили собирать свеклу. Мы выковыривали ее ножами в мерзлом поле, было очень холодно, а закончился сбор урожая первым студенческим «корпоративом», когда мы отогревались с помощью алкоголя и болтали. С тех пор Сережа стал дружить и с «городскими», и с «общажными». У него действительно есть редкий талант находить общий язык с кем угодно. А к третьему курсу из раздолбая-первокурсника Сергей стал вдруг совсем другим – более осознанным, что ли, серьезным, будто в его голове все улеглось по полочкам, появилась цель, мотивация и он стартанул. Мне кажется, с тех пор Сережа и не останавливался в своем развитии, шел и шел вперед. Он очень решительный и смелый человек.

Последние десять лет мы с Сергеем часто общаемся, дружим. Когда он приезжает к родителям в Пены, а делает он это регулярно, мы обязательно стараемся встретиться, обменяться новостями. Сегодня Сергей – очень осознанный, очень глубокий человек с философским складом мышления, и мне его мысли очень откликаются. Мы, что называется, на одной волне.

Забавно, что в юности Серега постоянно шутил, что мечтает в 45 лет уйти на пенсию. Для нас почему-то именно этот возраст был контрольной точкой, что ли, моментом, к которому у тебя все должно быть в шоколаде. И вот нам по 45 лет. Очень многие наши сокурсники прекрасно устроились в жизни – при хороших должностях, есть дома, машины, та самая стабильность, когда человек успокаивается и всем доволен. А что Сережа? А Сережа в очередной раз отправляется на поиски себя, идет в свободное плавание, как раз от стабильности отказываясь. И я восхищаюсь им. Потому что мы все живем не ради денег, а ради каких-то смыслов. Потому что идти в эксперименты, искать себя – это и есть путь к счастью. Я считаю очень важным понять, на что ты способен в жизни, нащупать свои пределы. В этом смысле Сергей большой молодец. У него есть неугасаемый интерес к тому, что впереди, способность копаться в себе и бросать себе вызовы, специфический взгляд на людей и мир. Для него огромную роль играет духовное развитие, поиски себя. Он даже с людьми общается как-то иначе – на уровне души. Думаю, поэтому он так успешен – он стремится к высоким целям, и это не деньги. Ему важен смысл в жизни, важно чувствовать все, что происходит вокруг, важно помогать. Сережа – человек с горящими глазами. Иначе, думаю, ему было бы неинтересно жить.

У нас с Сергеем есть своя фишка в общении – «Я тебя обнимаю сердцем». Это как раз про смыслы, я считаю. Жить сердцем, созидать, делиться, искать свой путь. Сережа живет сердцем, и я уверена, он идет туда, куда ему надо.

Все лето после получения диплома о высшем образовании я катался по округе в поисках хотя бы какой-то работы. Готов был даже на птицефабрику или в теплицы – то самое ненавистное мне сельское хозяйство. Но разве есть возможность привередничать, когда ты, взрослый человек, по сути, сидишь на шее родителей? Это точно не моя история.

О, молочный завод! Почти отчаявшись найти работу, я вспомнил про это небольшое предприятие, которое входило в состав агропромышленного комплекса, – там выращивались овощи-фрукты, был небольшой мясоперерабатывающий завод и молочный. Комплекс обеспечивал продуктами предприятия атомной отрасли. И мне повезло – будучи студентом, я проходил практику на молочном заводе, писал дипломную работу по нему и успел лично познакомиться с директором. Валентина Васильевна Гридасова – властная, сильная, очень крутая женщина. Моя последняя надежда.

– Валентина Васильевна, – выпалил ей с порога, – хочу у вас работать. Есть что-нибудь?

Она посмотрела на меня пристально, помолчала. Нет, говорит, сейчас ничего, но я подумаю. Очередной отказ, но ощущение надежды у меня почему-то не пропало. Конкуренция за рабочие места – зверская, люди держатся за свои места буквально зубами, но через несколько недель происходит чудо. Персонально для меня. Валентина Васильевна пригласила на молочный завод – освобождалось место… мойщика молочных фляг. Сотрудница, которая этим занималась, ушла в декрет.

– Вот, Сереж, только такая работа есть. Согласен? – строго спросила Валентина Васильевна.

Согласен ли я? Да я счастлив! Наконец-то появилась отправная точка – есть, с чего начать.

Так осенью 2000 года я стал мойщиком молочных фляг. Нужно было на что-то жить. Нужно было зарабатывать хоть какие-то деньги. Нужно было начинать карьеру.

Конечно, мне не очень хотелось мыть фляги. Конечно, свое будущее с молочным заводом я не связывал, но именно на этом предприятии у меня случилась головокружительная карьера. За считанные месяцы я вырос с позиции мойщика фляг до наладчика оборудования и в итоге мне доверили самый сложный и самый технологичный аппарат на заводе.

С флягами я освоился достаточно быстро. Не жаловался, не фыркал – работал себе и работал. Оказывается, все это время за мной наблюдали со стороны: парень не ленивый, надежный – а заберем-ка его к наладчикам оборудования. Ну а я что? Я согласен. Считаю, что любой опыт – ценен и важен. С утра работал в качестве грузчика – помогал продукцию разгружать-загружать, фляги тягал, а потом шел учиться к наладчикам. Мне всегда нравилось разбираться с механизмами, понять, как и что подкрутить, чтобы машина работала бесперебойно. Это сродни магии – ты настроил как нужно, и все заработало, запустились процессы. Довольно скоро из помощника наладчика я превратился в самого наладчика оборудования. А чем хороша эта работа? Когда у тебя все хорошо работает, все отлажено, ты… совершенно свободен. Я был хорошим наладчиком, поэтому и времени было предостаточно, чтобы научиться, например, играть в нарды, которые и сейчас нежно люблю. А потом начал осваивать самый технологически сложный аппарат на предприятии, самый новый и современный – машину по упаковке творога в брикеты. Сперва помогал парню-наладчику настраивать агрегат, а потом и сам вырос до должности оператора этого «творожного» аппарата.

Карьерный рост на молочном заводе был стремительным и, наверное, можно было бы успокоиться – работа не пыльная, зарплата целых 1100 рублей (примерно 40 долларов по тем временам). Как у всех. Однако мне было мало. Значительную часть заработанного я отдавал родителям, потому что все-таки жил вместе с ними, а себе оставлял скромную сумму на пару бутылок пива в выходной. О том, чтобы купить себе какие-то нормальные штаны или рубашку, речи и быть не могло. А это означало только одно – нужно двигаться дальше.

Все мои мысли были заняты идеей переезда в Москву. Я лихорадочно соображал, искал возможности. Ну не может же быть, чтобы не было способа? И, видимо, в ответ на мое горячее желание вырваться в столицу обстоятельства сложились именно таким образом, чтобы у меня появился шанс. В Пены приехал Георгий Константинович, бывший мамин коллега и отец моей подруги детства. В начале 90-х он с семьей перебрался в Москву – получил приглашение на работу и трудился главным инженером электродного завода. Родители редко с Георгием Константиновичем общались – у всех своя жизнь, свои заботы, но когда он приезжал в поселок навестить своих родственников, они иногда пересекались. И вот он приехал опять. По скорбному поводу – скончалась его мама. Мы встретились, я сразу предложил свою помощь с организацией похорон – помогал копать могилу. И в конце концов, пока Георгий Константинович оставался по семейным делам в поселке, набрался смелости и пришел к нему с разговором – прямо спросил, есть ли у него на примете какая-то работа в Москве. «Позвони мне через пару недель», – Георгий Константинович пообещал подумать, а у меня уже крылья выросли за спиной.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.