Полная версия

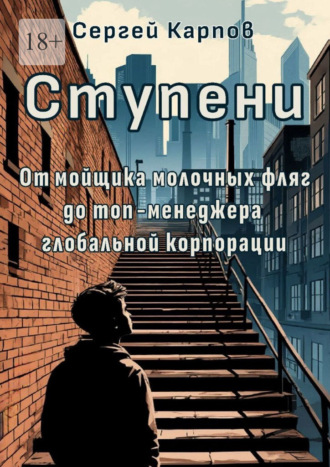

Ступени. От мойщика молочных фляг до топ-менеджера глобальной корпорации

Если разобраться, и карты, и игры «в царевича» суть одно – коммуникации. Великое и мудрое искусство находить общий язык с людьми так, чтобы с каждым словом становиться на ступеньку выше, дотянуться до своих сегодняшних звезд, обрести дружбу, поддержку и самого себя. С таким багажом знаний и опыта в 1985-м я пошел в школу. А через шесть лет рухнул Советский Союз, и началась совсем другая жизнь.

Выходец из 90-х

Август 1991-го. Всей семьей мы готовимся к учебному году: я иду в седьмой класс, младшая Света – во второй. Осенью мне исполнится тринадцать. Наверное, здесь с умным видом можно было бы сказать, что уже тогда я, двенадцатилетний пацан, все понимал – предчувствие перемен витало в воздухе, искрило. Но нет. Я был обычным пацаном, мой мир был прост и понятен – дом, семья, школа, друзья, книги, звезды. И вдруг все рушится. В один момент.

С чем сравнить эти ощущения? Представьте: вам семь лет, вы держите в руках яркий, с блестящим на солнце боком воздушный шарик и верите, что так будет всегда, шарик не улетит. И вдруг кто-то стремительно наносит смертельный удар иглой – вы даже не понимаете, кто это сделал, все происходит слишком быстро. И шарика больше нет. Он лопается с оглушительным бабахом, и вы ничего, совсем ничего не можете с этим сделать, кроме как принять новую реальность.

В Пенах начало девяностых было мрачным. Закрывались заводы. Мои родители боролись за выживание изо всех сил – у них на руках были мы с сестрой, двое школьников, которых нужно хотя бы чем-то кормить. Еще в конце 1982 года, незадолго до рождения сестры и почти за десять лет до судьбоносных в масштабах страны событий, папа перешел работать на Курчатовскую атомную станцию, где активно набирали персонал и платили больше, чем на машзаводе. Но в начале 90-х зарплаты или ощутимо задерживали, или выплачивали чем угодно – селедкой, окорочками Буша, посудой – но не деньгами, которые к тому же стремительно обесценивались. Маму в 1992-м сократили на машзаводе, после чего она долго билась за справедливость, восстановилась через суд, но не смогла работать в откровенно враждебной обстановке – в 1996 году ушла в профтехучилище. Помню, и мама, и папа мучительно искали варианты и способы выжить. Спасало, что отцу все-таки иногда платили зарплату, но в целом годы были голодные. Тяжелые. Был период, когда мы ели только картошку – вареную, толченую, запеченную – и все то, что росло на грядках. Зимой выручали соленья. Летом добывали в лесу ягоды да грибы. Изредка подворовывали на колхозных полях свеклу, кукурузу – по мелочи. Это был вопрос выживания.

Позже мы обзавелись своим хозяйством. У нас были куры, кролики, поросята. Перед школой мне нужно было всех накормить, убрать за животными, потом – на занятия. После школы то же самое плюс нужно успеть сделать уроки. И огороды. Бесконечные огороды. Сажать, полоть, копать. Я возненавидел все, что связано с огородами, но выбора тогда не было: не вырастишь картошку – нечего будет есть. Все просто.

Вся моя подростковая жизнь вращалась вокруг хозяйственных забот и огородов с редкими всполохами праздников. Заколют родители поросенка – поешь наконец-то мяса. Или пару раз в год на столе свежие овощи появляются – обычно к 8 марта. Естественно, никаких колбас, сыров и прочих «деликатесов». А еще папе иногда зарплату давали талонами, которые можно было обменять на морскую капусту, изредка на сгущенку или какую-то выпечку. Терпеть не мог морскую капусту. Потом еще долго ее не ел.

Чем еще я занимался на заре девяностых, кроме того, что чистил закутку за поросятами? Смотрел по сторонам. Очень внимательно смотрел. Понимание, что так, как сейчас, я жить не хочу, сформировалось у меня довольно быстро. И я приглядывался к тому, как адаптируются к ситуации взрослые. Кто-то опустил руки и даже начал спиваться. Кто-то изо всех сил цеплялся за ускользающее прошлое, искренне веря, что у него получается сохранить прежний уровень и формат жизни, хотя все, решительно все уже было по-другому. Кто-то подался в бандиты – актуальная тема была в 90-х. А кто-то, оправившись от первого шока, который в 1991-м сшиб с ног всю страну, начал действовать. Рисковать. Пробовать что-то другое. Мама моей одноклассницы решилась на такую крутую перемену, стала выстраивать торговлю – возила в поселок какие-то продукты, «марсы», «сникерсы», жвачки. Многие мотались «челноками» за одеждой и обувью. Адский труд – спору нет, но они жили иначе. Не так, как большинство из нас. У них водились какие-никакие, но все-таки живые деньги. Их дети были одеты ярче, интереснее и выглядели будто бы свободнее, счастливее, выделялись из толпы. Не скажу, что испытывал зависть. Это было, скорее, понимание, что есть какая-то другая жизнь и можно принимать какие-то другие решения. «Челноки» стали для меня своего рода примером, ориентиром. Свидетельством тому, что можно рискнуть и поступить иначе. И получить другой результат.

Каждый, кто действовал на свой страх и риск, для меня был человеком нового формата. Открывались ларьки. Появлялись диковинные для нас вещи, подержанные иномарки из Европы и даже праворульные японские машины. Малиновые пиджаки мелькали то тут, то там. Мне открылся другой мир – мир, которым управляли люди деятельные, активные, решительные. Такие, каким хотел стать и я.

Середина девяностых навалилась другими проблемами. Не сказать, что жизнь наладилась – нет, все та же неустроенность, неизвестность, но страну хотя бы перестало лихорадить. Правда, трудностей от этого меньше не стало. В 1995 году я заканчивал школу и понимал, что, если не поступить в институт, перспективы у меня будут незавидные:

– приткнуться на худо-бедно работающий завод или атомную станцию, ценить синицу в руках, честно трудиться и утешать себя тем, что все так живут.

– рвануть за легкими деньгами и красивой, но часто короткой жизнью, примкнуть к рэкетирам или доморощенным бандитам, которых в те времена было что грибов после дождя.

– податься в милицию. Туда в то время, кажется, вообще всех брали, но многие не могли справиться с соблазном и шли «крышевать» рынки, ларьки.

– пойти путем наименьшего сопротивления и просто спустить свою жизнь в унитаз – алкоголь, наркотики в ассортименте и ничего не надо решать.

Мир тогда словно раскололся на три части – бандиты, полубандиты и люди, которые держались своих принципов, сохранили человечность и верили в то, что однажды их честность, трудолюбие и правильная жизненная позиция приведут к нужному результату. Сложно было разобраться, сориентироваться во всем этом. Многие мои сверстники по всей стране в те годы сбивались с пути, уходили в наркотики, в криминал – моментально сгорали, не реализовав свой потенциал, который, я верю, есть у каждого человека. Меня тоже разрывали метания из стороны в сторону, взрослая жизнь, на пороге которой я стоял в 1995-м, одновременно пугала и завораживала – я чувствовал, что возможностей море, но пока не понимал, где их искать, как зацепиться.

Одно я понимал четко – после 11 класса иду в вуз. Без вариантов. Я понимал, что мне нужно учиться, и учился хорошо. Закончил школу с двумя четверками – по русскому и по английскому. У родителей хранятся мои похвальные листы, грамоты за участие в олимпиадах. По линии математики я вообще умудрился вывести из одной формулы другую через интеграл – моя учительница Александра Андреевна Сеина охала-ахала, показывала меня завучу, а потом каждый год отправляла меня на олимпиады. Она вообще очень многое для меня сделала, и это бесценно. К слову, благодаря своей начитанности и эрудированности не по годам меня однажды случайно отправили на олимпиаду по биологии. И что вы думаете? Первое место! Учительница мне потом до одиннадцатого класса ставила одни «пятерки».

Учиться мне было интересно и в удовольствие, но хорошим поведением я не отличался. Например, в пионеры меня принимали самым последним, в компании двоечников и заядлых хулиганов. Но меня это не смущало совершенно. В старших классах, загоревшись идеей, что можно действовать и жить иначе, я был увлечен попытками заработать. И не я один. Мы пытались торговать жвачками, что-то обменивали – проблески предпринимательского мышления, думаю, были отличительной чертой моего поколения. Мы первыми увидели возможности и как могли пытались ухватить удачу за хвост.

Наш школьный «бизнес» – это, конечно, жвачка, значки и плакаты со «звездами» тех лет: Сабрина, Сиси Кейтч, Саманта Фокс, в обязательном порядке Рэмбо, Шварценеггер, Чак Норрис, Брюс Ли. Бешеной популярностью все это пользовалось, и мы уже в средней школе, классе в шестом-седьмом занимались такой торговлей. В Курчатове, что примерно в пятнадцати километрах и сорока минутах на рейсовом автобусе от поселка Пены, было много поляков – они там строили жилье для атомщиков. Ну и заодно привозили на продажу джинсы, технику и жвачки. «Дональд Дак» были в ходу, как сейчас помню. Так вот, у поляков блок этой жвачки стоил пять рублей. В блоке – десять штук. Время от времени мы мотались на автобусе в Курчатов, закупались у поляков, а в школе продавали эти жвачки по рублю за штуку, то есть блок приносил десять рублей. Значки покупали, условно говоря, за два рубля, а продавали за три. Вырученные деньги частично пускали в оборот, а что-то тратили на себя. Я любил покупать сливочный ирис на развес – вкусно, особенно если запивать газировкой. Ну и на буфет, где всегда было полно пирожков с повидлом, плетенок, печенья и прочих вкусняшек, в дни удачной торговли у нас деньги водились. Даже пирожное «Картошка» могли себе позволить – самое дорогое стоило 23 копейки.

Как еще зарабатывали? Играли на деньги. Была у нас игра «Чук», где нужно было выбить монетку, в «Орла и решку» играли на деньги, бумажную купюру выдували, чтобы она определенным образом упала. На вкладыши от жвачек тоже играли. Вообще была топовая тема! Люди коллекционировали их, эти вкладыши, тем более что классу к восьмому-девятому ассортимент жвачек расширился – появились «Турбо», «Финал», еще какие-то. Я и играл на вкладыши, и продавал их – в общем-то уже в школьные годы у меня получалось неплохо зарабатывать деньги на свои хотелки.

А параллельно я продавал… сигареты. Не горжусь этим фактом, но что было, то было. Мой дядя жил на Украине, и там им то ли на работе, то ли в качестве какого-то пайка выдавали сигареты «Ватра». Он не курил и присылал их мне. Пачка стоила рубль, в ней 20 сигарет, и я продавал их поштучно – сигарета за 20 копеек. Уходили на ура. Часть заработанного тратил на себя, часть отдавал маме, иногда даже получалось родственникам отправлять. Опыт интересный. Ценный. Думаю, таким образом формировалось и понимание, что деньги с неба не падают. Хочешь заработать – шевелись.

…Однажды, когда появились первые вещевые рынки, мы с мамой поехали на такой в Курск. Ну вроде бы областной центр, выбор богаче. Купили маме какой-то дорогущий костюм. Продавцы на рынке, понятно, восхищались: «Как вам идет! Какая красота!» Но вы ведь помните эти примерочные? Картонка на полу, обломок зеркала, кто-то прикрывает тебя «ширмой» их простыни или шторы – попробуй тут понять, идет тебе или не очень. Но костюм мы купили. По приезду домой выяснилось, что он как раз из серии «не очень». А денег отдали много.

Мама очень расстроилась. Ведь сколько всего нужного и полезного можно было купить вместо этого костюма! А теперь ни денег, ни костюма. На рынок уже не отвезешь – не примут. Что делать? И я подумал: а может, кому-то предложить этот костюм? Может, знакомым кому надо?

И тут вдруг как раз наступает тот самый день, когда к нам в поселок приезжает автобус с белорусскими «челноками». Из него выгружается куча женщин, обосновываются между двумя девятиэтажками, раскладывают-развешивают товары, ждут покупателей. И мне пришла гениальная мысль: почему бы не взять мамин костюм и не встать рядышком? Ну а вдруг?

Сказано – сделано. Вышел я такой с костюмом на вешалке. Стою. Причем никакой наценки не сделал – стоил на рынке костюм условные шестьдесят рублей, я его за шестьдесят и продаю. И в этот момент мимо идет учительница из нашей школы. Увидела меня. Изменилась в лице и напустилась: ах, ты такой-сякой, спекулянт, стоишь тут, позоришься. Я немного растерялся, и тут тетушки-челночницы, подбоченившись, стеной встали на мою защиту. Мол, чего вы на парня наезжаете? Молодец он, честно пытается заработать, не боится трудностей. Ох, как меня это вдохновило! Я прямо физически ощутил поддержку взрослых, понял, что нет ничего постыдного в торговле – раньше-то все из-под полы, украдкой. И хотя в тот день костюм никто не купил, я получил один из важнейших уроков жизни: честный труд – это никогда не стыдно, и любая работа должна быть уважаема. А костюм мама потом какой-то подружке продала, с хорошим дисконтом.

В подростковом возрасте мы все, наверное, получаем ценные уроки, проживая определенный опыт, наблюдая за другими людьми. Да даже дружеские связи могут формировать наши ключевые навыки, которые потом очень пригождаются во взрослой жизни. Я, например, приятельствовал с очень разными людьми. По спортивной линии – я занимался баскетболом – дружил с правильными ребятами: после школы шел в подвал, оборудованный под спортзал и «качалку». Все парни там как на подбор – не пьют, не курят. Эта тусовка гордо именовала себя «заводскими», потому что подвал значился на балансе машзавода. Отношения с ними складывались прекрасно – мы вместе тренировались, вместе играли в тот же баскетбол.

А вечером я шел в другой подвал, и там уже были карты, алкоголь, хулиганские замашки, разношерстная тусовка. Эти ребята называли себя «маяковскими» – по названию улицы, на которой стояла единственная четырехэтажка на районе. В этом доме как раз и располагался тот самый подвал, где тусили «плохиши». И с ними я тоже прекрасно ладил, чувствуя себя своим в доску в этой, как мне казалось, лихой и романтичной атмосфере.

И однажды случилась эпичная драка – «заводские» против «маяковских». Они схлестнулись на стадионе, все очень масштабно. А мне-то что делать? Я и с теми, и с другими дружу. Как ни странно, решение подсказала сама жизнь. Ценность вещей в то время была невероятно высока. То есть если ты нос расквасишь в драке – ничего страшного, заживет, а вот куртку порвать – новую никто тебе не купит. Так что противоборствующие стороны, прежде чем ринуться в рукопашную, аккуратненько сложили все свои куртки, кожанки, пальто в стороне, а я и еще двое парней, которые тоже дружили с ребятами из обеих группировок, сторожили вещи. И это все, что нужно знать о дипломатии: в каждой из тусовок мне было по-своему интересно, в каждой я находил собеседников и приятелей и сумел так выстроить отношения, что и те, и другие нормально воспринимали мой нейтралитет. Сегодня я считаю умение видеть, слышать людей и находить общий язык с каждым настоящей суперсилой, которая добавляет тебе козырей в любой сфере жизни. У меня это сработало даже с превышением – и в карьере, и в семье. Хотя важно не только, как ты видишь и «считываешь» людей, но и каким видят тебя.

…Врезалась в память еще одна детская история. Мы с ребятами гуляли во дворе, мимо проходят старшие, и вдруг один из них, очень уважаемый парень на районе, подходит к одному из наших пацанов: «Эй, а чего это у тебя уши грязные? Уши надо мыть». И вроде бы ничего такого особенного, но у меня будто пазл в голове сложился – авторитетный человек запросто может обратить на тебя внимание. И на тебя, и на твои грязные ушли. Если разобраться, это тоже часть коммуникаций – каким тебя видят? Какое ты впечатление производишь? Не отталкиваешь ли кого-то грязными ушами? И это очень важно, на мой взгляд.

«ЧТОБЫ ОН ОТСТУПИЛ ОТ СВОЕГО МНЕНИЯ? ДА НИ ЗА ЧТО!»

Тамара Ивановна Сергеева, учительница истории и обществознания, классный руководитель с 7 по 11 класс:

Тридцать лет прошло, как выпустился класс, в котором учился Сережа. Ребята они были неординарные, очень много талантливых детей, класс большой, шумный. Росли в непростое время, на их глазах творилась история страны. Взрослым-то было тяжело все это принимать и адаптироваться, а уж детям тем более. Но это было счастливое время – мы ходили в походы, очень многое обсуждали. Класс был сильный. Все учителя были ими довольны в плане учебы, а вот на некоторые неудобные вопросы, которыми ребята нас буквально заваливали, найти ответы бывало непросто. Ох, какие же они были бунтари! Какие спорщики! И Сережа Карпов – среди них, если не впереди остальных. В нем с детства чувствовался бунтарский дух, несгибаемая сила воли и стремление всегда и во всем поступать так, как он сам решил.

Сидит, например, на истории. Тетради нет. Желание учиться – есть, способности – блестящие, материал знает хорошо, но тетради – нет. «А зачем? – спрашивает. – Я же все слушаю, запоминаю. Это лишнее». Так ни разу и не завел тетради. Впрочем, ее отсутствие никогда не влияло на оценку.

Сереже всегда было важно на равных разговаривать со взрослыми. В том числе и с учителями. Он не боялся задавать вопросы. Спорил. Кто-то старался переждать-пересидеть трудные времена молча – так в Пенах и остался, а Сергей уже в школе шел в развитие, по любому вопросу имел свое мнение. Не могу себе представить ситуацию, чтобы кто-то из преподавателей пригрозил, например, снизить оценку, а Сергей бы замолчал. Ничего подобного – он готов был отстаивать свое мнение всегда. Сильный парень!

В седьмом классе я впервые повела их в поход. И как смелости хватило – большой класс, подростки! Несколько родителей мне помогали, конечно. Впечатлений масса, начиная от того, что многие ребята пришли… с тяжеленными пластиковыми пакетами, которые загрузили продуктами, одеждой, а еще ведь надо тащить спальники, ведра для приготовления еды на костре, палатки. В общем, до места мы добирались с приключениями. Ну что ж, тоже опыт. Всему учились в походах – и делиться, и помогать, и рюкзаки со временем освоили. Но еще мне очень запомнилось, что первая же вылазка в лес показала уровень подготовки ребят – только несколько человек умели разводить костер, знали, где найти дрова. Сережа Карпов среди этих умельцев. А еще, как только мы обосновались на стоянке, он вместе с папой сразу же пошли ловить рыбу – еду-то надо готовить. А я отметила для себя, что Сережа выделяется на фоне большинства – более подготовлен, более собран. Уже не мальчик – будущий мужчина. Думаю, что это влияние семьи, а семья у Карповых хорошая, крепкая, где каждый получает поддержку и любовь. Может, поэтому и Сережа, и его младшая сестра Света состоялись в жизни, добились всего, чего хотели?

В десятом классе мы тоже ходили с ребятами в поход. Я всегда сына своего брала с собой, он на пять лет младше Сергея – они сдружились, часто общались. Парни, например, вечером ушли в палатку винца выпить, о чем я узнала спустя годы, а Сережа остался с моим сыном костер сторожить. Болтали, жарили шашлык – Сергей принес литровую банку маринованного шашлыка – смеялись. Думаю, он знал, что мальчишки взяли вино, но никого не выдал. Все они были такими – преданными друг другу, надежными и искренними. Чудесные дети!

Мойщик фляг с высшим образованием

Школу, как я уже говорил, закончил успешно. Всего две «четверки». И сразу после выпускного задачей номер один стало поступление в вуз с военной кафедрой. В армию, честно скажу, не хотелось. Видел, какими возвращались с первой чеченской парни – сначала забирали ребят постарше, а потом и моих ровесников зацепило. На это было больно смотреть – сломанные жизни, психологическая травма, пустые глаза. Видя все это и наслушавшись их рассказов об армии, я не хотел в этом участвовать. Да, дядя у меня – кадровый военный, дед – фронтовик, но мне тогда не откликалась идея идти в армию и связывать свою жизнь с военной службой. Фронтовики обычно молчали о том, что пережили. А если вспоминали, что только со слезами, только с одной характеристикой – ужас, кровь и боль. Я не хотел войны. Я хотел учиться, строить свою жизнь и помогать Родине другим способом.

Вуз выбирал очень придирчиво и расчетливо. В Курске было четыре вуза – медицинский университет, педагогический университет, сельхозакадемия и политехнический университет. Учителем я себя в принципе не видел, медиком тоже – особо не интересовали эти сферы. Сельхозакадемия? Вряд ли. За свое детство в начале 90-х я так наелся этого сельского хозяйства, огородов, ухода за домашней скотиной, что у меня была буквально аллергия на все это. Нет-нет-нет! Категорически. Не мог себе представить, что по доброй воле возьму, скажем, тяпку в руки и пойду окучивать картошку. Поэтому единственным вариантом для меня, по сути, был Курский государственный технический университет. Нужно было выбрать специальность.

Подавать документы мы приехали вместе с мамой. В свое время она сама закончила Брянский институт транспортного машиностроения – изучала технологии машиностроения, станки, инструменты – и мягко, очень ненавязчиво предлагала и мне подумать об этой специальности. Но зачем? Как работать со станками, я уже знал – нас же в школе учили. Теоретически токарем я мог работать и даже какой-то разряд получил, но меня это вообще не прельщало – возиться с железками, в грязи. Не мое. Поэтому я приглядывался к разным факультетам – юристы, экономисты, первые специальности по программированию, считай, нынешние айтишники. Очень было востребовано энергоснабжение, потому что атомная станция под боком, и состоятельные люди, например, старались пристроить своих детей на эту специальность. В 1995-м это были самые популярные профессии. Но чтобы попасть на «модные» факультеты, где был бешеный конкурс, нужны были или связи, или деньги. У нас в семье не было ни связей, ни денег, поэтому – все сам. Я выбирал между технологиями машиностроения и станками и инструментами – это были уже два разных отделения. Как вариант – технологии сахаристых продуктов, где уже год как училась знакомая девочка. На крайний случай было строительство – факультет, на который можно было поступить с закрытыми глазами, там даже конкурса как такового не было – брали с шестью баллами: тройка по русскому, тройка по математике, зачет по физике – и ты студент.

И вдруг я увидел открывшийся за год до моего поступления филиал Московского пищевого института и кафедру «Машины и аппараты пищевых производств».

«Так, – подумал я, – люди всегда хотят есть. Если выучусь на эту специальность, то буду связан с пищевой индустрией, а там уж как-нибудь определюсь, как применить эти знания. Не пропаду!»

К выбору будущей специальности, как вы понимаете, я подошел очень рационально. Меня не тянуло на эту кафедру, особого восторга по поводу аппаратов пищевых производств я не испытывал. В тот момент я в принципе еще не понимал, чего я хочу, но подумал, что не пропаду, если так или иначе буду при кухне. Правильно ведь говорят: дружи с поварами, чтобы быть сытым, и дружи с бухгалтерами, чтобы вовремя получать зарплату.

Так началось мое студенчество. Учился очно, все пять лет жил в общежитии, и это была очень крутая школа жизни. Если условно разделить жизнь на три ключевых этапа, когда я осознанно выстраивал коммуникации и формировал свою картину мира, то именно общага – это первый этап. В детстве я действовал интуитивно, по ощущениям, не сознавая, почему в той или иной ситуации веду себя определенным образом, но студенчество – совсем другая история. Вторым этапом становления в плане коммуникаций станет московский завод, а третьим – работа в продажах. Но начнем с общаги.

Как и большинство студентов в середине 90-х, мы с будущими однокурсниками примерно полтора месяца до начала учебы провели в колхозе – собирали яблоки. Уже там перезнакомились, подружились – с одним из парней до сих пор поддерживаем отношения. В общем еще до заселения в общежитие я знал, с кем буду жить в комнате. И в первый же учебный день понял, что жизнь эта общажная будет веселой и зачастую непредсказуемой.

Ближе к октябрю мы вернулись из колхоза, заселились в общежитие и наконец пришли в университет в качестве студентов. Первый день напоминал инструктаж – нам долго что-то рассказывали, показывали аудитории, объясняли, как куда добраться, а под занавес отправили в библиотеку за учебниками. Я как ответственный человек пошел за книгами – очередь из студентов гигантская, так что, нагруженный учебниками, я выгрузился на улицу уже в вечерних сумерках. Пока добрался до общаги – стемнело. И я такой весь воодушевленный – новый этап, совершенно новая жизнь, учеба – подхожу к своей комнате, дергаю дверь, а она закрыта. Слышно, что внутри играет музыка, голоса. В итоге дверь мне открывает… девушка. «О, этот мальчик будет мой!» – хватает меня за руку и заводит в комнату. Приглушенный свет, музыка, на одной кровати сидит мой сосед Вася с какой-то девчонкой, на другой – Денис, тоже с девушкой. И третья красавица, как предполагалось, видимо, должна составить мне компанию. Позаботились парни. Уже потом я узнал, что ребята не пошли в библиотеку, познакомились с девчонками с юрфака, причем старше нас на два курса, и решили закатить вечеринку.