Полная версия

Белогвардеец. I том

Белогвардеец

I том

Kai Veri

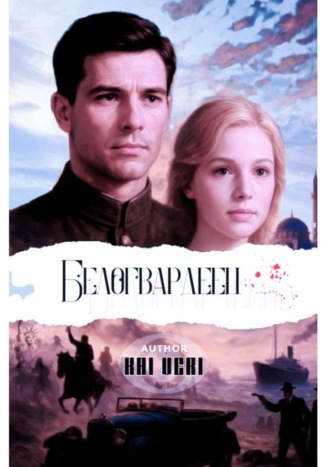

Дизайнер обложки Xumoyun Abdumutalov

© Kai Veri, 2025

© Xumoyun Abdumutalov, дизайн обложки, 2025

ISBN 978-5-0068-4736-1 (т. 1)

ISBN 978-5-0068-4737-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Белогвардеец

I ТОМ

KAI VERI 2025

Предисловие

Несколько слов про автора

Родившийся в 1989-м году в Ташкенте, автор вырос в семье, где ценились знания и духовные традиции. С детства увлекался языками, восточной литературой и искусством. Учёба в средней школе и академическом лицее плавно перешла в обучение в институте по специальности «Менеджмент». Владеет родным узбекским языком, свободно говорит на арабском, английском, русском и казахском. В свободное время пишет картины, стремясь передать через искусство свои впечатления и идеи.

До 2018-го года вел активный образ жизни: занимался тяжёлой атлетикой, управлял несколькими бизнесами, построил кирпичный завод и разработал производство кормовых минеральных добавок. Две тысячи восемнадцатый год стал переломным моментом в жизни автора. Он стал жертвой преднамеренного отравления, которое погрузило его в долгую кому и заставило столкнуться с близостью смерти. Этот опыт навсегда изменил его восприятие жизни и приоритеты.

Долгий путь восстановления оказался тяжёлым: автор потерял многое, и многие, кого он считал близкими, в том числе любимый человек, отвернулись. Этот период стал уроком силы, стойкости и самостоятельности. Пройдя через потери и испытания, автор приобрёл новые ценности, переосмыслил свои взгляды, принял судьбу и приблизился к духовному миру. (Скоро автор представит автобиографический роман, в котором события его жизни и переживания воплощены в образе главного героя, позволяя читателю увидеть мир его глазами). В дальнейшем автор обрёл дар видеть и понимать события и людей во сне. Часто его сны превращались во встречи с героями собственного романа. Не будучи профессиональным писателем, он решился перенести эти видения на страницы книги и воплотил их в реальность, положив начало своему творческому пути. Все события романа представлены глазами автора и не претендуют на полную историческую достоверность. Любые совпадения с реальными людьми и фактами могут быть случайными или иметь иной характер. Читателю рекомендуется проверять упомянутые даты и события по достоверным историческим источникам.

Для своей писательской деятельности автор принял псевдоним «KAI VERI» – что в переводе означает «Наблюдатель сквозь время», отражая его стремление видеть и понимать события прошлого и настоящего.

Этот роман – о человеке, чья личная дорога стала отражением трагической и величественной эпохи. Судьба одного офицера – это судьба целого поколения, оказавшегося на переломе времени. Людям свойственно видеть судьбу человека в единственном числе – как будто она принадлежит только ему одному. На самом деле судьба никогда не бывает изолированной: она неизбежно сплетается с жизнями окружающих людей, с историей общества, с теми невидимыми нитями, что соединяют нас всех. В потоке времени жизнь человечества – лишь начало бесконечной линии, тогда как существование одного человека – даже не мгновение. Об этом напоминал ещё в своих четверостишиях Умар Хайям, воспевая мимолётность жизни и вечность времени:

Океан, состоящий из капель, велик.

Из пылинок слагается материк.

Твой приход и уход – не имеют значения.

Просто муха в окно залетела на миг.

Но не думайте, что мгновение человека не влияет на историю. Некоторые личности появляются так ярко, что их импульсивное влияние меняет ход событий, а сквозь века мы продолжаем помнить их. Возможно, они рождены для этого, а возможно – результат своих стремлений. Как сказал один из ярких личностей, изменивший ход истории, Пророк Мухаммад ﷺ, когда его сподвижники спросили о предопределённости судьбы:

«О Посланник Аллаха, если всё предопределено, то зачем нам действовать?»

Он ﷺ ответил: «Действуйте, ибо каждому будет облегчено то, для чего он создан». (аль-Бухари, Муслим)

Но есть силы, которые ощущает каждый, кто способен оторваться от животных инстинктов и повседневной суеты. Эти силы управляют образом жизни, создают порядок вещей, незримо сплетая из простых социальных рутин целую ткань истории. Те, кто следовал её зову, поднимались и процветали; те же, кто осмеливался противиться ей, неизбежно были сокрушены – каким бы сильным и могущественным ни казались. Бывали и те, кто пытался постичь саму сущность этой силы. Но их стремления оказывались тщетными: жизнь проходила впустую, и вместо откровения они находили лишь разочарование. Эти силы создают особую среду, в которой человек разумный – от рождения до смерти – оказывается занятым удовлетворением прежде всего своих животных потребностей. Его мозг захвачен сиюминутными желаниями и мечтами; он спешит жить, но в этой суете неизменно упускает подлинный смысл существования. Никто не способен в одиночку противостоять этим силам. Пока общество остаётся порочным, а среда и порядок создаются ими, войны будут повторяться вновь и вновь. Раньше религия пыталась противостоять этой среде, но враг вооружился наукой. Люди отошли от всего, что опиралось на разум и духовность, и то, что когда-то было стержнем их бытия, перестало быть приоритетом. Общество, лишённое веры, но прикрывающееся именем разума и науки, неизбежно начинает следовать любым режимам – фашизму, шовинизму, атеизму и другим, столь же разрушительным для человеческой души. Когда религия учила: «люби ближнего», «не убей», «не воруй», «не прелюбодействуй» – она указывала человеку путь к внутреннему равновесию и высшему смыслу. Но сущность современной среды внушает своим «рабам», что они всего лишь приматы, случайно произошедшие от обезьяны. А если человек – лишь животное, то жизнь теряет глубину: незачем переживать о том, что будет после смерти; рай, ад, Бог и дьявол кажутся бессмысленными мифами. Даже любовь перестала иметь свою магию – и в этом трагическая особенность современного человека. Там, где когда-то жили тайна, жертвенность и вдохновение, осталась лишь пустая тень любви.

Герой этой книги, находясь во власти судьбы и утонувший до горла в пороках среды, остаётся невольным пленником заговора тех сил. И всё же он не перестаёт любить, верить, мечтать. Основные события романа происходят в 1908-ые до 1918-их годах. В них отражается сплетённость судеб многих людей с судьбой главного героя. Его история сливается с битвами и дружбой, любовью и смертью, преданностью и предательством, радостью и трагедией. Герой своими приключениями погружает читателя в атмосферу 1908-ые до 1918-ых годов, позволяя ощутить дыхание той эпохи. Он откроет обычному читателю завесу над событиями, которые оставались невидимыми в истории Первой мировой войны. Это события, управляемые извне, когда за кулисами планировалось раздробить великие империи на мелкие государства, чтобы перераспределить порядок сил. Читатель вместе с героями, переживая события книги, приходит к пониманию: не существует «плохих» или «хороших» режимов – есть только люди. Все государственные системы лишь инструмент, созданный для того, чтобы узаконить власть одних над свободой других. Будь то большевизм, монархия, демократия, коммунизм, фашизм или иной строй – их цель управлять человечеством. И когда плохие люди оказываются у власти, управляемая толпа, лишённая способности мыслить и оценивать поступки из-за невежества большинства, с фанатичным рвением идёт на убой. А среди этих масс всегда находятся мыслящие люди – те, кто пытается пробудить остальных и указать им верный путь. Однако именно они оказываются вне общества: власть старается очернить их, уничтожить, стереть память о них.

Ведь любой режим питается молчанием большинства и боится голоса тех, кто способен видеть дальше навязанных догм. На смену императору пришли другие вожди, обещавшие рай на земле. Однако, как только они укрепились у власти, общество оказалось в том же круге. Разница заключалась лишь в форме и риторике: при монархии власть оправдывалась «божественным правом», при демократии – «волей народа», при коммунизме – «борьбой за равенство». Но суть оставалась неизменной: власть всегда стремилась узаконить своё господство над человеком, а толпа – покорно верила, что это и есть истина. Заменив единоличное управление на групповое – под прикрытием демократии, парламентов, сенатов и министерств, – таинственная сила всё же продолжает держать человечество в рабстве. Рабство лишь сменило облик: железные цепи стали невидимыми, клеймо на лице раба превратилось в «паспорт» с отметкой о его принадлежности к определённой группе и территории. Под лозунгом свободы людей сковали ограниченными правами и бесконечными обязанностями. Самое же абсурдное – общество благодарит своих хозяев: оплачивает их существование, боготворит надзирателей и возводит в кумиры тех, кто держит его в узде. В действительности все они лишь надзиратели над массами, исполнители воли тех невидимых сил, что направляют цивилизацию и формируют порядок мира.

В этой книге читатель, который ищет лишь мысленного приключения вместе с героями романа, может оставаться простым наблюдателем. Он найдёт всё, что искал, динамику событий, яркие картины прошлого – и всё это с неизбежным привкусом трагедии. А для читателя, настроенного на осмысление, книга открывается совсем иначе. Он погружается в своеобразную матрицу, где каждый новый цикл чтения переносит его всё глубже, заставляя переводить мысли, заключённые в строках, на собственный внутренний опыт.

Будущий читатель, если ты решил читать дальше – подумай хорошенько: готов ли ты? Окунуться в философию существования и вынести её правду? Ибо жить в неведении проще!

Глава I. Юный благостезник

«Ducunt volentem fata, nolentem trahunt- Судьба ведёт согласного и тащит сопротивляющегося»

(Сенека, Письма к Луцилию – 62—65 годы нашей эры)

Двадцать восемь лет спустя после гибели Царя-Освободителя, в 1889-м году, я появился на свет в Санкт-Петербурге, в семье небогатых дворян. Мой отец, Николай Петрович Андреев, происходил из старого, но уже истощённого дворянского рода, чьё малое имение под Лугой, давно ушло с молотка. В доме нашем, берегли память и честь предков, хотя сама жизнь, была куда скромнее, чем подобало дворянскому званию. Меня же нарекли Александром – в честь Царя-Освободителя, словно предначертав мою судьбу служить Отечеству и разделить вместе с ним все его испытания.

Отец мой, служил в Ингерманландском драгунском полку и дослужился до чина штабс-капитана. В Русско-турецкую войну он участвовал в штурме Плевны, где конница нашего полка понесла тяжёлые потери. Там он и получил сабельный удар, который навсегда лишил его возможности продолжать службу.

После ранения при Плевне, в 1878-м году, отца доставили в Петербургский военный госпиталь. Там, он и встретил мою маму, Анну Сергеевну, происходившую из небогатого, но древнего рода лекарей. Их семья, тоже принадлежала к дворянству, но не блистала богатством: дед и прадед её, были военными врачами, получившими дворянство за службу при госпиталях. Так в стенах больничной палаты, ухаживая за скромным, но мужественным героем она пламенно влюбилась в него. Соединились две судьбы: офицера, оставившего поле брани, и девушки, воспитанной в духе милосердия и врачебного долга. Их знакомство началось с благодарности за заботу и быстро переросло в привязанность. Родители с обеих сторон – хоть и небогатые, но сохранявшие чувство чести – благословили их союз. Свадьба состоялась в 1879-м году, и с того дня началась их общая жизнь: скромная, но исполненная верности, взаимного уважения.

Отец после свадьбы с матерью поселился в старом доме, что некогда принадлежал военному ведомству и со временем превратился в пристанище для тех, кого судьба уже отстранила от службы: отставных офицеров, военных вдов и обедневших дворянских семейств. Наша улица отличалась от многих других в Петербурге. Здесь жили главным образом бывшие военные и дворянские семьи: кто в отставке, кто в бедности, кто после вдовьей доли. В каждом доме, казалось, хранился след былого величия: где-то висел выцветший портрет генерала 1812-го года, где-то на подоконнике лежала орденская лента, где-то вдова всё ещё хранила мундир мужа.

Супружество родителей, начавшееся в 1879-м году, было отмечено не только тихой любовью и взаимным уважением, но и тяжёлыми утратами. Первый их ребёнок прожил всего год и угас в младенчестве – врачи тогда называли это «горячкой». Две следующие беременности завершились несчастливо: дети умерли ещё до появления на свет. Десять лет скорбей и молчаливых молитв, сделали дом нашим особенно тихим, и лишь в 1889-м году, надежда вернулась: родился я, единственный сын, наречённый Александром. Но судьба взяла за счастья свою страшную цену. Моя мать, умерла в час моего рождения.

Господь послал мне утешение, Соседка наша, вдова-прачка Марья Ивановна, фактически стала мне второй матерью. Когда отец уходил из дому – то ли в офицерское собрание, то ли в кабак, – она забирала меня к себе. Целыми днями я проводил в её маленькой каморке среди корыт с бельём, запаха щёлока и мокрого полотна. Для кого-то это показалось бы унижением дворянского ребёнка, но для меня то были самые тёплые часы детства. Марья Ивановна относилась ко мне, как к собственному сыну.

Так я стал единственным наследником дома Андреевых, и с первой минуты моей жизни отцу пришлось, соединить в сердце радость и безмерное горе. Отец, оставшись вдовцом, всё больше уходил в себя и в вино. Но не все забыли о моём отце. Среди его сослуживцев по Плевне был один, сделавший карьеру в канцелярии при личной охране Государя. Узнав о нашем положении, он не оставил нас в беде: по его ходатайству отца определили на скромное чиновничье место. Так, отставной штабс-капитан, некогда служивший в строю, пересел за бумажный стол – переписывать рапорты, составлять донесения, хранить чужие тайны.

Первые пять лет моей жизни прошли в старом доме. После того как отца устроили на чиновничье место, он всё больше сближался с Марьей Ивановной, нашей верной няней. Без неё он, быть может, давно бы пропал в горькой тоске, а со временем она стала нам ближе, родная. Так получилось, что мы жили почти одной семьёй. У Марьи Ивановны был сын, Пётр, старше меня на год. Мы с ним делили всё: и хлеб, и игры, и наказания. Для меня он был братом. Мы бегали по двору, играли в «солдатиков», делали деревянные сабли и мечтали о подвигах.

Когда у отца появилось хоть какое-то жалованье и возможность перебраться в жильё поприличнее, мы переехали все вместе – как единое домочадство.

Переехав в новое жильё, мы оказались в совсем ином окружении. Теперь нашими соседями были не вдовы и старые солдаты, а мелкие дворяне, чиновники, учителя гимназий и отставные статские советники. В этих квартирах говорили уже о службе, об экзаменах, о чинах и пенсиях, а во дворе слышался не детский гам «солдатиков», а чтение стихов или звуки рояля из открытых окон. Для отца это было возвращением в привычный круг сословия, для меня же – первым соприкосновением с иным Петербургом.

В десять лет отец определил мою дальнейшую судьбу: он устроил меня в Николаевский кадетский корпус. Решение – это не стало для меня неожиданностью. Для небогатого дворянского отпрыска это был верный путь в обеспеченное будущее. Кадетский корпус открывал дорогу к офицерскому мундиру, а мундир – к чину, жалованью и уважению. В то время, когда многие роды беднели и гасли, для нас с отцом это был шанс удержаться на плаву, не потерять чести предков и не сойти с той дороги, что завещана дворянину от рождения.

Так началась моя жизнь среди сотен мальчишек, чьи судьбы, как и моя, были связаны с армией. День кадета начинался рано: подъём в шесть, молитва, перекличка, завтрак, а затем – уроки. Мы носили серые будничные мундирчики, чистые и аккуратные, с медными пуговицами; парадную форму надевали лишь по праздникам. В свободное время мы играли в военные походы, маршировали по двору и мечтали о славе Суворова. Но за каждой шалостью следовало наказание: провинившийся стоял в углу казармы или лишался отпуска. Учёба в корпусе была столь же суровой, как и строевая. Нас учили всему, что полагалось знать дворянскому юноше и будущему офицеру. Утро начиналось с молитвы и переклички, затем – классы. Арифметика и геометрия, история и география, русский язык и словесность, Закон Божий – всё это мы проходили так же строго, как гимназисты. Но, в отличие от них, у нас были и особые предметы: военная топография, артиллерийское дело, тактика, гимнастика, верховая езда и фехтование.

Не всё давалось легко. Я скучал по дому, по Марье Ивановне и особенно по Петру, с которым делил детство. Пошалить мы тоже не забывали. Ночью в казарме частенько вспыхивали подушечные бои: перья летели, как снег, а смех гремел под потолком, пока не являлся дежурный офицер. Тогда мы мигом замирали и притворялись спящими, но всё равно знали – завтра будет нагоняй. Сам я однажды на строевой перепутал команды и пошёл не в ногу – товарищи потом долго дразнили меня «немцем». А ещё мы любили наведываться в конюшню: гладили лошадей, слушали, как они фыркают в темноте, а порой и тайком катались на них без седла. Сердце замирало от страха быть пойманным, но радость свободы и ветер в лицо стоили любого наказания. За такие проделки нас порой лишали отпуска или ставили в наряд вне очереди. Иногда между нами вспыхивали драки. Поводом становилось всё, что угодно: кто-то толкнул в строю, кто-то обозвал, а иной раз, спорили до крови, из-за мелочи. Кулаки сверкали быстро, но и забывалось всё так же скоро. Вечером мы снова садились вместе, словно ничего и не было. Перед сном у нас была особая забава – игра в «города». Вечером, когда лампы уже погасили и в казарме воцарилась тишина, шёпотом, чтоб не услышал дежурный, перебрасывались названиями.

– Семён: «Париж!»

– Игорь: «Не честно! На „Ж“ города нет!»

– Я: «Как же? Женева!»

– Игорь (помолчав): «Ну ладно… тогда на „А“… Хм… Астрахань!»

– Семён: «Назарет!»

– Игорь (возмущённо): «Это же ветхозаветный город! Так можно?»

– Семён: «Да можно, город же!»

– Я (смеясь): «Ну конечно можно!»

– Игорь (после паузы): «Тогда… Ташкент!»

– Я удивлённо: «А это где?»

– Игорь (улыбаясь): «Ташкент! Это город на юге, отец мне рассказывал… там солнце почти круглый год, а фрукты такие вкусные, будто сам в раю. Говорил, что, абрикосы там – как мёд, а виноград – как янтарь. Даже улицы пахнут садами».

– Семён (с любопытством): «Да ну? А ещё что?»

– Игорь: «Говорил, базары шумные, ковры яркие, дома из глины под самой лазурью неба. Но люди совсем дикие. Невежды, не знают грамоты, живут будто в каменном веке. Как будто никто и ничему не учил. Да и еду они едят руками!

– Семён: дикость! варварство!

– Я: «А откуда твой папа это всё знает?»

– Игорь: «Папа работает на железной дороге, ездил по югу, видел города своими глазами.

– Семён (с удивлением): «На железной дороге… Вот как! А ты веришь всему, что он говорит, Саша?»

– Я (мечтательно): «Как же я хочу когда-нибудь побывать там и увидеть всё это своими глазами…»

– Игорь: Семён! Твой папа тоже работает в железной дороге?

– Семён: да, но он не ездит, он чиновник хм… министерства путей сообщения!

После таких увлекательных разговоров мы, не замечая, засыпали. Во сне мне являлись эти солнечные, райские края – Ташкент с его ароматными базарами, золотыми абрикосами, яркими коврами и лазурным небом. Мне казалось, что я там.

Так проходили дни – месяцы – годы. В 1907-м году, к окончанию кадетского корпуса меня направили в Москву. В Москву я приехал с чувством ожидания, полным амбиций, город казался огромным и шумным, и всё в нём – улицы, люди, даже воздух – отличалось от привычного Петербурга. В Москве чувствовалась скоротечность и напряжённый ритм жизни: люди спешили по улицам, и казалось, что не важно, дворянин перед тобой или чернорабочий – все поглощены своими делами, своими заботами и мыслями. Этот город был живым организмом, где каждый миг ценился, как будто само время куда-то торопится. Утром и вечером город окутывал густой туман и дым, сквозь который едва пробивались огни фонарей. Дым от фабрик и печей смешивался с влагой, и улицы казались одновременно живыми и таинственными. В этом тумане каждый шаг ощущался особенно остро, запряжённые лошадьми кареты скользили по брусчатке, а люди, спешащие по своим делам, казались тенью среди серых зданий и прохладного воздуха. Я был назначен временно писарем во 2-й драгунский полк, расквартированный в Подмосковье. В полку я был окружён опытными офицерами и солдатами, приобрёл новые знакомства, впервые я оказался в офицерском кабаке. Для меня это было целым открытием. Запахи офицерского кабака были необычными для меня, смесь запахи пота и спирта… пиво, запах табака. Столы были массивными, с тёмным деревом, поцарапанным временем и рюмками, оставлявшими следы на поверхности. Стулья скрипели под весом сидящих, а на стенах висели полковые реликвии – сабли, старые фотографии и выцветшие портреты. Воздух был густым, наполненным разговорами, смехом, стуком посуды и лёгким шумом шагов по дощатому полу. В кабаке некоторые группы офицеров играли в карты или кости, обсуждая службу и полковые новости. Впервые услышал о революции которое случилось В 1905-м году, я знал, что бунтовщики и заговорщики, устроили беспорядки по всей стране, выступали против власти Императора Николая II. Я услышал об этом, когда был ещё в кадетском корпусе, нам рассказывали наставники офицеры, что несколько экстремистов и террористов были ликвидированы, и что порядок в стране восстановлен. Для меня это было откровением: я впервые задумался о том, что мир может быть не таким, каким его видел я. Говорили о «кровавой неделе», расстрелах рабочих на улицах Петербурга и других городов, офицеры обсуждали, как – «нельзя допускать, чтобы народ восставал», – Эта Дума… всё решает, а на деле ничего не меняется. Решения безрассудные, словно дети играют в государство», – мог сказать один офицер. – «Император далёк от жизни народа, а Дума ещё дальше. Кто вообще управляет?» – добавлял другой. -«Армия в раздоре, дисциплина слабеет, а эти думские дебаты… лишь показывают, что порядок держится на тонкой нити», – заключал третий.

Меня эти разговоры не тревожили. Я был молод, а тревоги о судьбе государства казались чем-то далёким; мне был интересен другой мир – мир приключений и первых открытий. После кабака мы шли на набережную Москвы-реки. Вечерний город окутывал лёгкий туман, отражения фонарей дрожали на воде, а медленно плывущие лодки тихо скребли по поверхности. Воздух был прохладным, но свежим, лёгким майским ветерком, смешанным с запахом реки и дымом от труб. Наша казарма находилась на северо-западной окраине города, и до Москвы-реки было недалеко – пешком можно было дойти к старым деревянным и каменным мостам, где царила тишина и спокойствие для вечерних прогулок. По выходным мы ходили в театр или оперу. Шумные улицы Москвы оставались позади, а внутри тёплых залов царила особая магия: паркет скрипел под шагами зрителей, арки и люстры блестели мягким светом, а музыка оркестра словно окутывала весь зал. Я с замиранием сердца следил за актёрами на сцене, за их движениями, словами и эмоциями, впечатлял мир, полный других красок и атмосферы отличных от строгой казармы и ровных строевых шагов. Волшебства театра открывал передо мной двери в новый мир – мир искусства и мечты. В душе я испытывал то же, что и герои приключений. Каждый спектакль оставлял след во мне, словно подсказывая, что жизнь может быть захватывающей и многогранной. Так шли месяцы, и вскоре наступил первый бал, где я встретился с дамами из московского света. Впервые увидев дам, я почувствовал смешение волнения и восхищения. Их глаза блестели, как хрусталь в свете люстр, улыбки были мягки и приветливы, а движения грациозны, я ловил себя на том, что сердце бьётся чаще, а мысли путаются – что сказать, как вежливо поклониться, как держать осанку. Я помню, как сильно волновался, когда подошёл к даме с намерением пригласить её на танец. Сердце стучало так, что казалось, его слышат все вокруг. Так раз в неделю посещение бала стало привычкой, я завёл дружбу с несколькими грациозными девицами, чьи смех и светлые глаза делали каждое общение ярким и тёплым.

Летом, прогуливаясь по набережной, я встретил девушек, смело купавшихся в реке: их смех и брызги воды, играли на солнце, словно маленькие солнечные искры. Я, увлечённый их красотой, даже не осознал, как приблизился слишком близко, и тут же был замечен. Услышав крик, я мгновенно опомнился, развернулся, и, продолжая уходить, всё ещё слышал их смех и те самые слова: «Хам… Грубиян… А он красивый!».