Полная версия

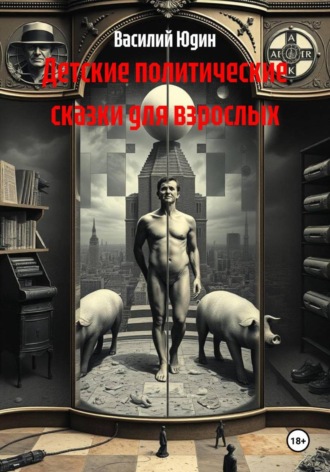

Детские политические сказки для взрослых

Утро в Благоустроенске началось с сенсации. Сотрудники парка метались в панике. Примчался Статский Советник Громов. Его лицо из бледного стало багровым.

«Диверсия! – кричал он, тыча тростью в сторону своей бывшей скамейки, стоявшей теперь на «плебейском» месте. – Вредительство! Найти и уничтожить!»

Но найти никого не удалось. Следов не было. Народ, однако, все понял. И когда Громов, фыркая от отвращения, приказал немедленно вернуть скамейки на свои места, произошло неожиданное.

Люди, привыкшие сидеть на Скамейке Всеобщей, стали приходить на ее новое, «элитное» место. Они садились на свою старую, знакомую скамейку, но теперь с лучшим видом. Они чувствовали себя не победителями, а скорее… на своем месте.

А на старом месте Скамейки Всеобщей, куда вернули сияющую Скамейку Элиты, стало пусто. Никто из «элиты» не решался садиться на «плебейской» территории, даже на своей собственной лакированной скамейке. А «плебс» на нее и не претендовал. Она стояла там, сияющая и бесполезная, как памятник собственной абсурдности.

Статский Советник Громов издал новый указ: «О недопустимости самовольного перемещения муниципального имущества». Парк патрулировали стражники.

Но тихая победа уже состоялась. Скамейка Всеобщая, стоя на своем новом-старом месте, по-прежнему знала усталость, надежды и детский смех. Но теперь она знала еще кое-что. Она знала, что однажды ночью нашлись руки, которые смогли передвинуть не просто дерево и железо. Они передвинули невидимую, но такую прочную границу. И даже если все вернули, трещина в монолите системы уже пошла. И она была заметнее любой дыры в ее старых, добрых, надежных досках.

Утренний разбор грома

В имперской столице Трибунал-Сити величие измерялось децибелами. Вчера по ее гранитным артериям прошел Парад Единства – судорожный, отлаженный триумф мощи. Грохот танков, вбивающих в асфальт стальные догмы. Ровный шаг сапог, выстукивающий ритм несокрушимой воли. Ликующие толпы, чьи лица были отполированы до блеска государственной радостью. И над всем этим – с трибун Мавзолея Славы – улыбка Отца-Командора, застывшая, как на монументе.

Но парады кончаются. А наступает утро.

Солнце первого дня «после» вставало над городом, который походил на актера после грандиозной премьеры – уставшего, в помятом гриме. На Центральном Проспекте Восхождения, еще пахнущем бензином и краской, царила неестественная тишина. Ее нарушал лишь скрежет машин городского хозяйства, приехавших убирать последствия величия.

Главным героем этого утра был не человек, а Процесс. Бригады рабочих в серой униформе, которых вчера не было видно за шеренгами гвардейцев, теперь снимали с фасадов гигантские портреты Отца-Командора. Полотнища, с которых еще вчера взирал на народ всепроникающий взгляд лидера, теперь свисали уродливыми складками, обнажая потрескавшуюся штукатурку домов. Золоченые гербы, сделанные из крашеного пенопласта, ломались с сухим хрустом. Это был не ремонт. Это было разоблачение.

Антон, один из этих рабочих, с тупой усталостью откручивал растяжку с лозунгом «НАША СИЛА – В ЕДИНСТВЕ!». Вчера он стоял в толпе и кричал это с чувством, навязанным всеобщим экстазом. Сегодня он видел, что буквы «ЕДИНСТВЕ» были кривыми, а с обратной стороны клеилась реклама стирального порошка. Иллюзия была не просто хрупкой – она была дешевой.

По городу, как призраки, перемещались другие люди.

На площади Плаца, где вчера замерли в идеальном строю ракеты, теперь торговали с лотков вяленой рыбой. Запах оружейной смазки смешивался с запахом дешевого жира. Старуха, пытавшаяся продать пару селедок, нервно оглядывалась на оцепление из Охранителей Порядка, которые с холодными лицами сгоняли «несанкционированную торговлю с территории национальной гордости».

В переулке, примыкавшем к Проспекту, маленькая девочка подобрала осыпавшуюся с гирлянды мишуру. «Смотри, мама, золотой дождь!» – прошептала она. Мать, испуганно озираясь, выбила блестки из ее руки: «Не трогай, это грязно!» Девочка заплакала. Ей было жаль красоты, которая оказалась запретной и грязной.

Антон, направляясь на другой объект, прошел мимо заведения под вывеской «Столовая №7». Вчера здесь был «Пункт патриотического питания для участников торжеств». Сегодня у входа висело объявление: «Обед – 300 кредитов. Хлеб – 50». Вчерашнее «единство» разбилось о суровую арифметику ежедневного выживания.

В обеденный перерыв Антон зашел в свою каморку в рабочем квартале «Спутник». Его сосед, старый библиотекарь Ефим, с ироничной улыбкой смотрел по телевизору повтор парада.

«Смотри, Антон, – сказал он, приглушив звук. – Вчерашний триумф. Обрати внимание, как идеально блестят каски. А знаешь, почему? Потому что солдатам выдали по тряпке и ведру и приказали натирать их до блеска ночью, после десятичасовой муштры. Один паренек из нашего подъезда служит. Так рассказывал, что трое свалились с тепловым ударом. Но на параде – да, блестят».

Антон молча жевал свой бутерброд. Он вспомнил, как вчера восхищался этой стальной рекой. А сегодня представлял изможденных мальчишек, трущих каски под залитыми прожекторами ночного неба.

«Величие требует жертв, – горько усмехнулся Ефим. – Только жертвы эти почему-то всегда одни и те же. Те, кто его создают, и те, кто им восхищаются. А те, для кого оно вроде как и делается, сидят на трибунах в Мавзолее и аплодируют сами себе».

Вечером Антона вызвали на срочный заказ – в престижный район «Академия», где жила партийная номенклатура. Требовалось снять огромный транспарант с балкона одной из квартир. Ему открыл дверь сам хозяин – человек в партийном кителе с орденами, чье лицо Антон видел вчера на трибуне. Он был бледен и зол.

«Быстро и аккуратно! Чтобы ни царапины!» – бросил он, не глядя на Антона.

Балкон был роскошным. С него открывался вид на город. Антон принялся за работу. И тут он заметил то, что не должен был видеть. В щель между роскошными шторами он увидел интерьер квартиры. На столе стояли импортные напитки, валялись обертки от заграничных деликатессов. Дочь партийца, девушка лет восемнадцати, в шелковом халате, смотрела на огромном телевизоре модный сериал из враждебной, «загнивающей» страны.

Антон стоял, сжимая в руках свернутый транспарант с лицом Отца-Командора. Этот портрет взывал к аскетизму, труду и верности идеалам. А за ним, в квартире, жили на те самые кредиты, которых не хватало ему на хороший обед, и предавались тем самым «тлетворным влияниям», против которых был направлен вчерашний парад.

В этот момент дочь, заметив его взгляд, надменно дернула бровью и захлопнула штору.

Работа была закончена. Антон возвращался домой по темным улицам. Парад окончательно умер. Его сменила знакомая, давящая обыденность. И страх.

Он шел мимо здания Комитета Государственной Безопасности. Окна были ярко освещены. Он представил, как там сейчас, в кабинетах, анализируют тысячи часов видеозаписей вчерашнего праздника, выискивая в толпе не те выражения лиц, не те взгляды. Парад был не только демонстрацией силы для внешнего врага, но и гигантской ловушкой для внутреннего. Проверкой на лояльность.

Он дошел до своей серой, унылой пятиэтажки. Поднялся в свою каморку. Включил свет. На столе лежала его спецовка, пропахшая потом и химикатами для чистки памятников.

Завтра будет обычный день. Нужно идти на работу. Нужно молчать. Нужно делать вид, что веришь в то, во что вчера заставляли кричать, а сегодня заставляют забывать.

Антон лег в кровать и закрыл глаза. Но перед ним стояли два образа: сияющее, надменное лицо дочери партийца и испуганное лицо матери, выбивающей блестки из рук ребенка.

Парад кончился. Началась жизнь. А жизнь в Трибунал-Сити после парада была тише, страшнее и безнадежнее самого громкого праздника. Ибо праздник был ложью, а тишина, наступившая после него, – горькой правдой.

Хореография несогласия

В Дистрикте Молчаливого Согласия слово было привилегией. Ее имел только Глашатай, чей голос, усиленный тысячами репродукторов, ежедневно зачитывал Указы, Новости и Моральные Кодексы. Устная речь для простых граждан была запрещена после «Великой Смуты Речей» – так в учебниках именовали давнюю попытку народного восстания. Общество делилось на касты: Артикулы – аристократия, имевшая право на шепот в стенах своих особняков; Исполнители – чиновники и солдаты; и Молчуны – подавляющее большинство, обреченное на внешнее безмолвие.

Но природа, как и человеческий дух, не терпит пустоты. Тишина стала плодородной почвой для нового языка.

Элиан был Молчуном. Он работал в архивном отделе, сортируя документы, разрезанные на отдельные слова, дабы никто не смог сложить их в крамольное предложение. Его мир был беззвучен, но не безмолвен.

Он знал истинный язык Дистрикта – Язык Тени, или, как его называли инициаторы, «Кинетику». Это была не просто система жестов. Это была целая философия, поэзия и история, передаваемая движением пальцев, мимикой, постановкой корпуса, ритмом дыхания.

Проведение указательным пальцем по мочке уха означало: «За нами следят».

Легкое постукивание тремя пальцами по столу – «Я понимаю тебя».

Сложенные щепоткой пальцы, поднесенные к губам, – «Голод», а если этой же щепоткой проводили по горлу – «Духовный голод».

Взгляд, устремленный вверх, с последующим быстрым опусканием век – «Надежда умирает».

Элиан учился у старика Мастера, бывшего актера пантомимы, в задней комнате старого театра, ныне Музея Искоренения Крамолы. «Помни, мальчик, – «говорили» его пальцы, плавно описывая круг у груди, – каждое движение должно быть оправдано. Бытовым предлогом. Почесался. Поправил одежду. Зевнул. Истина живет в щелях между бытом».

Улицы Дистрикта были похожи на гигантский, странный балет. Люди «разговаривали» на рынке, покупая хлеб: жест, означающий «несвежий», мог быть подан как почесывание виска. Возлюбленные назначали свидания, «обронив» платок в определенном месте и определенным способом. Мать могла «прошептать» дочери слова любви, поправляя ей воротник.

Элиан был влюблен в Лиру, девушку, работавшую переплетчицей. Их диалоги были шедеврами кинетического искусства. Он мог «рассказать» ей целую историю о том, как видел пролетавшую птицу (редкость в городе, где небо патрулировали дроны), просто проведя рукой по воздуху и посмотрев ей в глаза. Она «отвечала», поправляя прядь волос и слегка наклоняя голову, что означает: «Это прекрасно и грустно одновременно».

Власти, разумеется, не были слепы. Повсюду висели камеры с тепловизорами, фиксирующие повышенную активность лицевых мышц. На улицах патрулировали Цензоры – люди с холодными, аналитическими глазами, обученные читать язык тела. Их девиз был: «Неподвижность – лояльность. Лихорадочность – измена».

Однажды утром Глашатай объявил новый Указ. Голос его был особенно металлическим. В связи с «участившимися случаями идеологической диверсии, маскирующейся под непроизвольную двигательную активность», вводился «Единый Стандарт Движений Гражданина».

Отныне запрещалось:

– Сводить брови (выражает сомнение).

– Сжимать кулаки (выражает агрессию).

– Активно жестикулировать в общественных местах (выражает неуправляемость).

– Подолгу смотреть вниз (выражает уныние) или вверх (выражает несбыточные надежды).

Рекомендовалось сохранять «легкую, одобрительную улыбку» и «расслабленную, но собранную позу». Жесты должны быть «функциональны и прозрачны».

Город замер. Вернее, он стал двигаться как один гигантский, плохо управляемый марионеточный театр. Люди ходили, улыбаясь идиотскими, застывшими улыбками, с остекленевшими от напряжения глазами. Попытка почесать нос могла быть истолкована как тайный сигнал.

Старик Мастер не смог перестроиться. Его тело, вся его жизнь были инструментом выражения. Его арестовали на рыночной площади. Он не произнес ни слова. Он просто посмотрел на сбежавшуюся толпу, поднял руку и медленно, с невыразимой грацией и печалью, провел ладонью по воздуху, как бы стирая невидимый рисунок.

Это был жест, которого не было в их лексиконе. Но его смысл был ясен всем: «Все кончено».

Элиан видел это из толпы. Его сердце разорвалось от горя и бессилия. В тот вечер он встретился с Лирой. Они стояли друг напротив друга в полумраке его комнаты, не смея пошевелиться. Страх сковал их тела. Их язык умирал.

Именно тогда Элиан понял. Система победит, если они смирятся. Она может запретить жест, но не может запретить мысль, которая его рождает. И если нельзя двигаться, значит, истина должна жить в абсолютной неподвижности.

На следующий день он вышел на центральную площадь, перед самой трибуной, откуда должны были выступать Артикулы. Он не улыбался. Он не хмурился. Он просто встал. Он сложил руки за спиной в замок – жест, не запрещенный Указом, ибо он выражал «смирение и ожидание».

Он простоял так час. Два. К нему стали присоединяться другие. Сначала десяток. Потом сто. Потом тысяча. Они не издавали звуков. Они не жестикулировали. Они просто стояли. Абсолютно неподвижно.

Это была не стачка. Это была медитация. Молчаливая, всеобщая, абсолютная.

Цензоры метались. Они не могли арестовать всех. Они не могли предъявить обвинение – «преступная неподвижность»? Указ нарушен не был. Но мощь этого молчаливого стояния была страшнее любого бунта. Оно было зияющей дырой в реальности, сотканной из приказов и контроля.

Элиана все-таки забрали той же ночью. «Антиобщественная пассивность», – гласило обвинение.

Но семя было брошено. Новый язык родился – язык неподвижности. Язык присутствия. Иногда, проходя по улице, один человек мог остановиться и просто посмотреть на небо. Не с надеждой, не с отчаянием. А просто – посмотреть. И другой, видя это, понимал: я не один.

Лира, оставшись одна, иногда вечерами садилась перед зеркалом и медленно, почти незаметно, поднимала руку, касаясь пальцем своего отражения. Это был старый, их с Элианом жест, означавший: «Я здесь. Я помню тебя».

Власти могли запретить любое движение. Но они не могли запретить людям быть. И в этой тихой, неподвижной настойчивости быть собой и заключалась самая страшная для диктатуры крамола. Они отняли слова, но подарили людям молчание. И в этой тишине зазвучали такие глубины, перед которыми оказались бессильны все указы и цензоры в мире.

Эффект Шестеренки

Город-механизм Когург был воплощением абсолютного порядка. Его жизнь подчинялась ритму Гигантского Завода – сердца, мозга и кулака всей системы. Воздух был пропитан сладковатым запахом машинного масла и страха. Улицы, прямые как стрелы, носили имена вроде «Проспект Беспрекословного Исполнения» или «Площадь Единомыслия». Общество делилось на касты: Шестеренки – рабочие, Рычаги – инженеры и бюрократы, и Часовщики – правящая элита, обитавшая в сияющем Шпиле Часовой Башни, откуда был виден весь город.

Лозунг Когурга, выбитый на каждом здании, гласил: «Единый ритм – единая воля! Предатель – ржавчина на теле прогресса!»

Зной был Шестеренкой. Он работал в Цехе №7, на участке подачи смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) к гигантским фрезерным станкам. Его работа заключалась в том, чтобы следить за давлением в системе и раз в час поворачивать маленький, ничем не примечательный маховик клапана №734-Б. Этот маховик был частью системы, которая была частью узла, который входил в агрегат, питавший весь цех.

Зной был человеком незаметным, с потухшим взглядом и мозолистыми руками. Он делал свою работу двадцать лет. Никто не знал, что он ненавидел запах масла. Что по ночам ему снились поля, которых он никогда не видел. И что он тайком приносил крошки хлеба бездомным кошкам, ютившимся в подвалах, – что было нарушением «Санитарного Кодекса Чистоты Механизма».

В тот роковой день на него накатила тоска, густая и липкая, как отработанное масло. Рука, поворачивавшая маховик, дрогнула. Не от усталости, а от внезапного, острого осознания бессмысленности этого жеста, повторяемого изо дня в день. Он приложил чуть больше усилий, чем нужно. Раздался короткий, сухой щелчок. Что-то маленькое и хрупкое внутри механизма клапана №734-Б сломалось.

Сначала ничего не произошло. Система подачи СОЖ работала по инерции. Но через час давление начало падать. Станки, вытачивавшие детали для новых патрульных дронов, стали перегреваться. Автоматика зафиксировала сбой и послала сигнал в Диспетчерский Узел.

Инженер-Рычаг второго разряда, просматривая данные, увидел аномалию в Цехе №7. По инструкции, он должен был отправить на место ремонтную бригаду. Но сегодня был день ежеквартального отчета о «Повышении Эффективности». Отправка бригады означала бы признание сбоя, что негативно отразилось бы на отчете. Инженер-Рычаг, мечтавший о повышении до третьего разряда, списал падение давления на «погрешность датчиков» и вручную, удаленно, увеличил общую подачу, нарушив баланс системы.

Перегруженная система подачи СОЖ не выдержала. В насосной станции №4 лопнула прокладка. Горячая маслянистая жидкость хлынула на пол, а затем, по вентиляции, попала в соседний Цех №8, где собирали блоки питания для систем освещения.

Короткое замыкание. Вспыхнул пожар. Автоматические противопожарные двери заблокировали сотни рабочих. Сирены нарушили идеальный акустический режим Когурга.

Пока тушили пожар в Цехе №8, отключили энергию для всего Северного Крыла Завода. В этом крыле находился серверный зал, отвечавший за распределение продовольственных талонов.

В 14:30 по единому городскому времени система распределения талонов дала сбой. В магазинах, где люди получали свою норму еды по отсканированным чипам, экраны погасли. Очереди, обычно послушные и молчаливые, заволновались. Впервые за долгие годы людям было нечего делать. Некуда идти. Механизм дал сбой, и они, его части, вдруг ощутили себя людьми.

Слух о «великом сбое» пополз по городу. Люди, вышедшие с остановленных цехов, стали собираться на улицах. Они не бунтовали. Они просто стояли и смотрели. На дым над Заводом. На молчащие экраны. На друг друга. Они увидели в глазах соседа то же недоумение, что и в своих. Ржавчина сомнения начала разъедать монолит единомыслия.

В Часовой Башне началась паника. Верховный Часовщик, человек с лицом, похожим на отполированную сталь, требовал докладов.

«Как такое возможно?! Одна поломка! Это саботаж! Диверсия!»

Но система была так сложна, а бюрократический аппарат так неповоротлив, что найти истинную причину – того самого Шестеренку Зноя – было невозможно. Часовщики отдавали взаимоисключающие приказы. Одни требовали ввести чрезвычайное положение, другие – заблокировать информацию, третьи – найти виновных.

Охранные дроны, оставшись без централизованного управления из-за отключения энергии, начали действовать по заложенному алгоритму «подавления очагов нестабильности». Они разгоняли толпы, которые просто стояли, усугубляя хаос.

К вечеру город замер. Завод молчал. Улицы были завалены мусором, который некому было убирать. Система освещения работала вполсилы. Идеальный механизм был парализован.

Зной, виновник всего, сидел на корточках в своем цеху, в темноте, и смотрел на сломанный клапан. Он не чувствовал ни страха, ни триумфа. Только ошеломляющую тишину. Впервые за двадцать лет не гудели станки. Не визжали шестерни. Не звучали приказы из репродукторов.

К нему подошел старый рабочий.

«Сломалось?» – спросил он, кивая на клапан.

Зной молча кивнул.

«Странно, – старик сел рядом. – Весь этот грохот, эта мощь… а остановилось все из-за вот этой железки. Думаешь, Часовщики починят?»

«Починят, – хрипло сказал Зной. – Но они теперь знают».

«Что знают?»

«Знают, что мы – не шестеренки. Что у каждой шестеренки есть предел прочности. И что одна треснувшая деталь может остановить всю их безумную машину».

Систему восстановили через три дня. Нашли виновных – нескольких инженеров-Рычагов, которые «проявили халатность». Зноя не тронули. Его вина была слишком ничтожна, чтобы быть правдоподобной.

Жизнь в Когурге вернулась в свою колею. Но что-то изменилось. Воздух теперь пах не только маслом и страхом, но и едва уловимым запахом возможности. Люди, встретившись взглядами в цеху или в очереди за талоном, теперь чуть дольше задерживали их. В их молчании читался новый вопрос: «А что, если?..»

Верховный Часовщик приказал разработать новую, еще более сложную систему дублирования и контроля. Но Часовщики-инженеры, представляя проект, обменивались тревожными взглядами. Они-то понимали: чем сложнее механизм, тем больше в нем точек отказа. Тем уязвимее он для случайности, для усталости, для одного-единственного сломанного колесика.

И где-то в самом низу, в Цехе №7, Зной по-прежнему раз в час поворачивал маховик. Но теперь он делал это с новым, странным чувством. Не покорности, а ответственности. Он понял самую страшную для диктатуры истину: тирания – это не сталь и бетон. Это иллюзия, поддерживаемая согласием миллионов маленьких винтиков. И стоит одному из них сказать «нет» – даже молча, даже случайно, – как вся эта грандиозная конструкция может дать трещину.

Хрустальная тишина»

Город Проспект-Град был не просто шумным. Он был симфонией власти, сыгранной в тональности грохота. Гул машин на Центральной Магистрали был басом, пронизывающим кости. Рев заводских гудков – медными тарелками, возвещающими смену. А над всем этим паривал, не умолкая, дикторский голос из уличных репродукторов – голос Системы, вещающий о Достижениях, Воле Народа и мудрости Отца-Директора. Шум был дымовой завесой, под прикрытием которой проходила настоящая жизнь – жизнь компромиссов, скрытых обид и молчаливого страха.

Пока в одно утро звук не исчез.

Это случилось между одним ударом сердца и другим. Лео, архивариус, стоял на перроне метро, и вдруг… ничего. Грохот приближающегося состава не нарастал, а просто испарился. Люди вокруг замерли с открытыми ртами, но ни крика, ни даже шепота не последовало. Он хлопнул в ладоши у самого уха – ни щелчка. Мир превратился в гигантский, идеально немой фильм.

Первой реакцией была паника. Но и паника была беззвучной. Люди метались, их лица искажались гримасами ужаса, но из горлов не вырывалось ни звука. Это было страшнее любой какофонии – вид человеческого отчаяния в полном вакууме тишины.

Через несколько часов первичный шок сменился ошеломленным принятием. Люди начали приспосабливаться. Сначала – записки, жесты. Но очень скоро этого стало мало. В отсутствие слов взгляд стал предложением. Легкий наклон головы – вопросом. Сжатый кулак – гневной тирадой. Улыбка, не сопровождаемая смехом, обрела невероятную глубину и искренность.

Лео, всегда бывший наблюдателем, вдруг стал «слышать» больше всех. Он видел, как взгляд жены, бросаемый на мужа в переполненном автобусе, говорил о годах накопленного презрения. Как жест чиновника, отмахивающегося от просителя, был целым трактатом о бюрократическом высокомерии. Дети, не слыша больше окриков родителей, начали «разговаривать» глазами, и в них читалась незамутненная, пугающая своей ясностью правда.

Город, лишенный своего шумового грима, начал обнажать душу. Лео шел по Проспекту Трудовой Доблести. Раньше его оглушал поток машин и пропагандистские марши. Теперь он видел.

Он видел трещины в фасадах домов, тщательно заштукатуренные к юбилею города. Видел криво висящую вывеску «Народный универмаг», за которой проглядывала старая, выцветшая надпись «Буржуазная лавка». Он смотрел на сияющий золотом шпиль Административной Башни и видел, как с него медленно соскальзывает кусок позолоты, обнажая ржавую, уродливую арматуру. Архитектура больше не могла лгать. Ее фальшь стала очевидной в хрустальной ясности тишины.

На четвертый день Лео встретил свою соседку, госпожу Элину, жену партийного функционера. Раньше она всегда говорила громко, назидательно, цитируя лозунги. Теперь она сидела на скамейке в сквере, и ее лицо было мокрым от слез. Она не рыдала – не могла. Она просто плакала, и ее молчаливые слезы кричали о несчастье громче любого вопля. Она посмотрела на Лео, и в ее взгляде он прочел целую исповедь: о несчастливом браке, о страхе, о пустоте за фасадом благополучия. Он молча сел рядом. Они просидели так час, и этот безмолвный диалог был честнее всех их предыдущих разговоров за двадцать лет.

Самым поразительным было падение власти Системы. Голос из репродукторов, этот постоянный фон жизни, умолк. И оказалось, что без своего громкого голоса у Системы не осталось аргументов. Огромные портреты Отца-Директора, развешанные повсюду, теперь были просто кусками бумаги. Его застывшая улыбка выглядела не мудрой, а глупой и жуткой в всеобщем молчании.

Люди стали собираться на главной площади. Не для митинга – митинг без криков и речей невозможен. Они просто стояли и смотрели на запертые двери Администрации. Тысячи пар глаз, обращенных к власти, говорили одно: «Мы видим вас. И мы вас не боимся». Это был самый громкий аккорд за всю историю города, прозвучавший в абсолютной тишине.