Полная версия

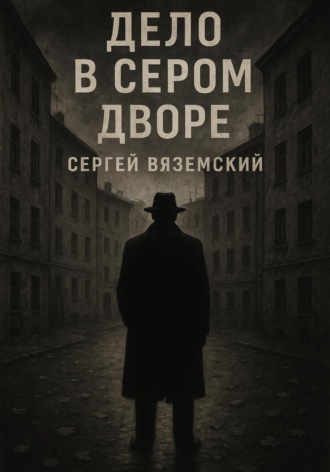

Дело в сером дворе

«Капитан Соколов, – представился Алексей, садясь на стул без приглашения. – Я по поводу смерти вашего сотрудника, Виктора Молчанова».

«Да-да, нам сообщили, – Семичастный промокнул лоб платком. – Ужасная трагедия. Такой молодой, перспективный специалист. Мы все в шоке. Коллектив скорбит».

«Каким он был работником?»

«Исполнительным. Точным. Талантливым, не побоюсь этого слова. Его чертежи – это образец. Ни одной лишней линии. Всегда вовремя, всегда аккуратно. Мы на него большие надежды возлагали».

«Друзья у него здесь были?»

Семичастный нахмурился. «Друзья? Ну, у нас тут не клуб по интересам, товарищ капитан. У нас производство. Отношения в коллективе ровные, товарищеские. Но чтобы прямо дружба… Молчанов был человеком замкнутым. В общественные дела не лез, на собраниях отмалчивался. Сделал свою работу – и домой».

«В последнее время вы не замечали в его поведении ничего странного? Может, был подавлен, рассеян?»

«Наоборот, – после некоторого раздумья сказал начальник. – Последние недели две он был как-то… возбужден. Не в плохом смысле. Словно у него какая-то идея появилась. Работал даже после смены, что-то чертил для себя. Я думал, может, какое-то рационализаторское предложение готовит. Но в детали не вдавался. Человек работает – и хорошо».

«А в долг он у коллег не просил?»

Лицо Семичастного окаменело. «В нашем коллективе не принято заниматься ростовщичеством. Зарплату все получают вовремя. С чего бы ему просить в долг?»

Соколов понял, что от начальника больше ничего не добиться. Он попросил разрешения поговорить с коллегами Молчанова. Семичастный нехотя согласился, выделив ему небольшой закуток за шкафом с чертежами.

Коллеги были под стать начальнику. Осторожные, немногословные. Да, Виктор был тихим. Да, всегда вежлив. Нет, о личной жизни не распространялся. Про девушку никто никогда не слышал. Он жил своей работой. Но один молодой инженер, худой парень в очках по имени Олег, которого Соколов отвел в сторону, оказался чуть более разговорчивым.

«Он странный был в последнее время, – понизив голос, сказал Олег. – Раньше мы с ним иногда после работы в шахматы играли в заводском клубе. А последние пару месяцев он перестал ходить. Говорил, дела. И какой-то он стал… дерганый. Все время по сторонам оглядывался, словно ждал кого-то. А несколько раз ему звонили сюда, на рабочий телефон. Он брал трубку, бледнел, говорил одно-два слова, вроде «понял» или «будет», и вешал».

«Вы не слышали, кто звонил?»

«Нет. Голос был мужской, резкий. И после этих звонков Виктор совсем мрачнел. Садился за свой кульман и чертил, чертил, как одержимый. Не рабочие чертежи, а что-то свое. Он их прятал, если кто-то подходил».

«Что он чертил?»

«Не знаю точно. Какие-то схемы. Очень сложные. Не похоже на детали для наших станков. Что-то… мелкое, точное. Как часовой механизм».

«Эти чертежи у него остались?»

«Не думаю. Вчера, в конце рабочего дня, я видел, как он сжигал какие-то бумаги в железной урне во дворе. Дым был едкий, странный. Я еще удивился, зачем жечь кальку, она и так никому не нужна».

Еще одна деталь. Таинственные звонки. Секретные чертежи. Сожженные бумаги. Инженер Молчанов вел двойную жизнь. Одна – на виду у всех: тихий, аккуратный конструктор. Другая – скрытая, полная страха и тайн. И эта вторая жизнь, очевидно, и привела его к смерти.

«А про зеленую краску вы что-нибудь можете сказать? – спросил Соколов. – Может, у вас на заводе недавно что-то красили?»

Олег задумался. «Красят у нас постоянно. Новая ограда вокруг трансформаторной будки. Ее как раз на прошлой неделе закончили. Свежей зеленой краской покрыли. Она еще липкая, наверное. Это за главным корпусом, на заднем дворе».

Соколов поблагодарил Олега и направился туда. Задний двор завода был завален металлическим ломом, старыми бочками и прочим производственным мусором. И вот она – трансформаторная будка, окруженная невысоким металлическим забором из сваренных прутьев. Забор был выкрашен в ядовито-зеленый цвет. Краска еще не до конца высохла и блестела на свету. Соколов медленно пошел вдоль ограды, внимательно осматривая каждый прут. И нашел. На одном из нижних горизонтальных прутьев, примерно на уровне щиколотки, была небольшая ссадина. Краска была содрана до металла, а рядом, на самом пруте, остался крошечный, едва заметный темный след. Черный крем для обуви. Соколов достал из кармана носовой платок, осторожно провел по следу. На белой ткани осталась черная полоса. Сомнений не было. Виктор Молчанов был здесь. Он либо перелезал через этот забор, либо его тащили через него. И в этот момент его ботинок чиркнул по свежеокрашенному металлу.

Возвращаясь в управление, Соколов пытался сложить кусочки мозаики. Итак, Молчанов был втянут в какую-то темную историю. Ему звонили, угрожали. Он что-то чертил, а потом сжег результаты своей работы. Вечером, после ужина, он оказался на задворках собственного завода у трансформаторной будки. Что он там делал? И что случилось потом? Как его тело, с чистыми руками и без следов борьбы, оказалось в его собственном дворе-колодце, в нескольких километрах отсюда? Его привезли? Но как заставили или затащили на пятый этаж, не привлекая внимания в коммунальной квартире, где всегда кто-то не спит? И кто так тщательно инсценировал самоубийство? Тот самый «хмырь в кепке», о котором говорил сосед Степан? Тот, кто требовал долг? Какой долг? Денежный? Или Молчанов был должен что-то другое? Те самые чертежи?

Оставалась Лена. Девушка с фотографии. Единственный светлый луч в этом темном царстве. Кто она? Где она? Соседи о ней не слышали, коллеги тоже. Словно ее и не было в жизни Молчанова. Но фотографию он хранил. Хранил в томике Блока, что говорило о многом. Не в ящике стола, а там, где прячут самое сокровенное.

Соколов заехал обратно в Ордынский тупик. Двор встретил его той же сыростью и безысходностью. Он снова поднялся на пятый этаж, в двенадцатую квартиру. На кухне, среди пара от кипящих кастрюль, он нашел Катю, молодую мать. Она качала на руках ребенка, что-то тихо ему напевая.

«Гражданка, еще один вопрос, – Соколов старался говорить как можно мягче. – Вы хорошо знали Виктора Сергеевича?»

Катя вздрогнула, но кивнула. «Да как все здесь. Здравствуйте, до свидания».

«Он никогда не говорил о девушке? Может, упоминал имя – Лена?»

Женщина нахмурилась, вспоминая. «Лена… Нет, не припомню. Он вообще о личном не говорил. Но… знаете, он письма получал. Нечасто, раз в месяц, может. Всегда один и тот же почерк. Женский, круглый такой, ученический. На конверте обратного адреса не было, только штемпель. Я как-то разглядела – станция Люблино. У нас почтовый ящик на всех один, волей-неволей видишь».

Люблино. Это уже что-то. Окраина Москвы. Дачный поселок. Возможно, Лена жила там. Но как ее найти, зная только имя и название станции? Это все равно что искать иголку в стоге сена.

Соколов вернулся в свой кабинет, когда город уже окончательно погрузился в ночь. Первые сутки из отведенных ему сорока восьми часов истекали. Он сел за стол, выложил перед собой фотографию Лены, листок с заключением Петра Захаровича о зеленой краске и свои скудные записи. Прогресса было мало. Тайна только углубилась. Убийство было, в этом он не сомневался. Убийство хитрое, расчетливое. Убийца пытался направить следствие по ложному пути, подсунув идеальную версию для ленивых умов. И у него почти получилось. Если бы не упрямство одного капитана. И не случайная царапина на шнурке от ботинка.

Соколов посмотрел на телефон. Был один человек, который мог помочь с поисками в Люблино. Старый его информатор, бывший вор по кличке Филин, который после отсидки осел в тех краях и знал там каждый дом и каждую собаку. Звонить ему по официальной линии было нельзя. Придется ехать. Завтра. А сегодня нужно было еще раз все обдумать, попытаться найти связь между таинственными чертежами, долгом, зеленой краской на заводском заборе и девушкой с фотографии.

Он закрыл глаза, пытаясь представить себе Виктора Молчанова. Не тихого инженера, а другого человека. Того, кто жил в страхе, получал угрозы, сжигал бумаги и зачем-то полез через забор у трансформаторной будки. Что он там искал? Или что прятал? Трансформаторная будка… Заводская. Высокое напряжение. А если чертежи, над которыми он работал, были не деталями станков, а чем-то другим? Чем-то, что требовало знаний инженера-конструктора и могло быть связано с электричеством? Что-то маленькое и точное, как часовой механизм… Соколов резко открыл глаза. Холодная догадка обожгла его. Он подошел к сейфу, достал справочник по специальным техническим средствам, который им выдавали для служебного пользования. Он долго листал страницы, пока не нашел то, что искал. Схема простого, но эффективного взрывного устройства с часовым механизмом. Взглянув на схему, а потом вспомнив разрозненные рассказы о чертежах Молчанова, Соколов понял, что тихий инженер, возможно, был совсем не тем, кем казался. И смерть его была не просто убийством, а устранением опасного специалиста. А шнурок от ботинка был не просто уликой, а ключом к тайне, куда более страшной, чем банальная ссора из-за долга. Впереди были вторые сутки. И они обещали быть еще длиннее первых.

Тихий свидетель из коммуналки

Сырой предутренний холод пробирался даже сквозь толстое сукно плаща. Электричка, пахнущая влажным металлом, угольной пылью и неистребимым запахом махорки, нехотя тащилась сквозь серую хмарь, окутавшую Подмосковье. За мутным, заплаканным окном проплывали призрачные силуэты деревьев, заборы, редкие огоньки в дощатых домиках. Пассажиры, съежившиеся на жестких деревянных лавках, дремали, уткнувшись в воротники своих пальто и ватников. Это были ранние пташки, едущие на заводы и фабрики, молчаливые, угрюмые люди, чьи лица, казалось, были вылеплены из того же серого, безрадостного материала, что и октябрьское небо. Соколов не спал. Он смотрел в окно, но видел не пейзаж, а снова и снова прокручивал в голове обрывки дела. Фотография Лены, лежавшая во внутреннем кармане кителя, казалось, согревала небольшую точку на груди, была единственным теплым пятном в этом застывшем, промозглом мире. Ее открытая, счастливая улыбка была из другой жизни, из другого времени, где светило солнце и люди не боялись смотреть друг другу в глаза. И рядом с этим теплом холодом отдавал другой предмет – мысленный образ напечатанного на машинке листка. «Больше так не могу». Два полюса, между которыми оборвалась жизнь инженера Молчанова.

Станция Люблино встретила его чавкающей под ногами грязью и запахом торфяного дыма из печных труб. Это была еще не Москва, но уже и не деревня. Переходное состояние, застрявшее между городским размахом и деревенской неустроенностью. Деревянные дома с резными наличниками соседствовали с безликими двухэтажными постройками из шлакоблоков. Вместо асфальта – раскисшие колеи, вместо тротуаров – шаткие дощатые мостки. Воздух был чище, чем в центре, но эта чистота была какой-то сырой, болотной.

Информатора Соколова звали Прохор Игнатьевич Синицын, но в определенных кругах его знали исключительно как Филина. Кличку он получил за большие, немигающие глаза и способность видеть в темноте то, что скрыто от других. Когда-то Филин был одним из лучших «домушников» Москвы, мастером своего дела, работавшим чисто и без крови. Но удача отвернулась от него, он отсидел свои восемь лет от звонка до звонка и, выйдя на волю, решил завязать. Купил на оставшиеся от прошлой жизни деньги развалюху в Люблино и зажил тихой жизнью огородника и птицевода. Но старые связи и старая память остались. Он по-прежнему знал все, что происходило на окраинах, слышал все слухи, понимал все намеки. Для Соколова он был бесценным источником. Их отношения были сложными, построенными не на дружбе, а на странной смеси взаимного уважения к профессионализму друг друга и понимании, что каждый из них в любой момент может уничтожить другого.

Дом Филина стоял на отшибе, у самого края небольшого леска. Покосившийся забор, заросший крапивой двор, где копошились куры. На стук Соколова дверь открыл невысокий, сухой старик в стеганой безрукавке и стоптанных валенках. Его лицо было покрыто сетью мелких морщин, а глаза, те самые знаменитые глаза Филина, смотрели на капитана без удивления, но с явным неудовольствием. Словно он ждал этого визита и был ему совершенно не рад.

«Здравствуй, Прохор Игнатьич», – сказал Соколов, входя в сени, пахнущие сушеными травами и курятником.

«И тебе не хворать, капитан, – проскрипел Филин. – Каким ветром? Неужто в нашем тихом болоте черти завелись?»

«Черти везде заводятся, где люди живут, – ровно ответил Соколов. – Дело у меня к тебе».

Они прошли в единственную комнату, заставленную самодельной мебелью. На столе стоял остывший чайник и лежала раскрытая книга про разведение кроликов. Филин сел на табурет, сложил на коленях свои узловатые, похожие на корни дерева руки и уставился на Соколова.

«Я слушаю. Только учти, капитан, я человек маленький, на пенсии. От дел отошел, живу тихо. Ничего не знаю, ничего не вижу».

«Ты все видишь, Игнатьич. Даже с закрытыми глазами», – Соколов достал из кармана фотографию Лены и положил на стол. «Знаешь такую? Зовут Лена. Фамилии не знаю. Жила где-то здесь, в Люблино. Года два-три назад, может. Письма отсюда писала одному человеку».

Филин долго, не мигая, смотрел на фотографию. Его взгляд был похож на взгляд хищной птицы, оценивающей добычу. Он не проявлял никаких эмоций, но Соколов видел, как напряглись его пальцы.

«Девчонка… – наконец произнес он. – Красивая. Таких тут много было после войны. Сироты, из деревень. Приезжали за лучшей долей». Он поднял глаза на Соколова. «А что за человек, которому она писала? Живой он?»

«Уже нет», – коротко ответил Соколов.

«Я так и думал. Из-за живых ко мне из твоего ведомства не приезжают». Филин снова посмотрел на фото. «Лена… Что-то вертится на языке, да не схватишь. Люблино большое, хоть и кажется деревней. Как ее искать? По фамилии если только…»

«Фамилии нет. Есть только имя и то, что она письма слала отсюда».

«Почта, значит, – кивнул Филин, словно решая простую арифметическую задачу. – У нас тут одна почта на всю округу. Заведует ей Клавдия Петровна. Баба – кремень. Устав от корки до корки знает. Но память у нее, как у архивариуса. Она всех по именам помнит, кто кому пишет и от кого получает. Сходи к ней. Скажешь, от меня. Только не так прямо. Скажи… скажи, что племянницу ищешь, связь потерял. Она любит, когда по-человечески».

Соколов убрал фотографию. «Спасибо, Игнатьич».

«Не за что пока, – Филин встал, давая понять, что визит окончен. – Ты, капитан, вот что мне скажи… Дело-то серьезное?»

«Серьезнее некуда».

«Тогда будь осторожен. Времена сейчас мутные. Война кончилась, а люди волками остались. Иной раз за копейку удавят и не поморщатся. А если дело серьезное, то и ставки большие».

Соколов кивнул и вышел. На улице снова заморосил мелкий, нудный дождь.

Почтовое отделение располагалось в приземистом кирпичном здании рядом со станцией. Внутри пахло сургучом, дешевыми чернилами и мокрыми шинелями. За высоким деревянным барьером с окошечком сидела полная женщина в синем форменном платье с нарукавниками. Это и была Клавдия Петровна. Ее лицо с плотно сжатыми губами и строгим взглядом поверх очков в роговой оправе не предвещало легкого разговора.

Соколов терпеливо отстоял небольшую очередь из двух старушек и солдата и, когда подошел его черед, вежливо кашлянул.

«Добрый день, гражданка. Мне бы вашу помощь».

Клавдия Петровна смерила его оценивающим взглядом. «Смотря в чем. Посылки принимаем, письма выдаем. Остальное – не по нашей части».

«Я родственницу ищу. Племянницу. Леной зовут. Она жила здесь когда-то, а потом переехала, и связь оборвалась. Вот, фотография осталась». Он просунул снимок в окошко.

Заведующая взяла фото двумя пальцами, поднесла близко к очкам. Ее строгое лицо на мгновение смягчилось.

«Леночка… Беляева… Помню такую. Тихая девочка, вежливая. Сирота. У тетки своей жила, Веры Пахомовны, на Кривой улице. Тетка ее в строгости держала, работала Леночка на какой-то швейной фабрике в городе, все деньги тетке отдавала. А потом… потом пропала куда-то. Года полтора назад, может».

«Пропала?» – напрягся Соколов.

«Ну, не то чтобы пропала. Уехала. Тетка ее тут всем рассказывала, что Леночка замуж вышла удачно, за военного, и уехала с ним в Германию служить. Хвасталась очень. А сама злая ходила, как собака. Странно это было».

«А адрес этой Веры Пахомовны не подскажете?»

«Кривая улица, дом семь. Только вы ее там не застанете. Померла она прошлой зимой. От сердца. Дом ее теперь дальней родне достался, они там ремонт затеяли».

Сердце Соколова ухнуло вниз. Единственная ниточка, казалось, оборвалась.

«А может, подруги у нее были? Кто-то, с кем она общалась?»

Клавдия Петровна задумалась, постукивая пальцем по барьеру. «Подруг у нее особо и не было. Тетка не позволяла. Все работа да дом. Хотя… была одна. Шурочка Ковалева. Они вместе на фабрику ездили. Шурочка до сих пор здесь живет, с матерью. На Садовой, дом двенадцать, квартира три. Может, она что знает».

Поблагодарив Клавдию Петровну, Соколов вышел на улицу. Дождь усилился. Садовая улица оказалась еще более грязной и неуютной, чем Кривая. Дом номер двенадцать был старым, двухэтажным, с облупившейся штукатуркой. Соколов поднялся по темной, скрипучей лестнице на второй этаж. Дверь в третью квартиру ему открыла худенькая девушка с испуганными глазами и бесцветными волосами, собранными в тугой пучок. Это была Шура Ковалева.

Увидев удостоверение, она испугалась еще больше и впустила его в крохотную прихожую. Из комнаты выглянула ее мать, высохшая, больная женщина. Разговор состоялся на общей кухне, среди чада от готовящейся еды и запаха сырости.

«Лена Беляева? – переспросила Шура, теребя край своего передника. – Да, мы дружили. Она хорошая была. Добрая. Только несчастная очень».

«Почему несчастная?»

«Тетка ее изводила. Попрекала каждым куском хлеба. Заставляла работать, а сама нигде не работала. Лена мечтала вырваться от нее. Копила потихоньку, хотела комнату снять в Москве».

«У нее был кто-то? Молодой человек?»

Шура покраснела и опустила глаза. «Был. Они познакомились в городе. Его Виктором звали. Он инженером работал. Очень хороший, серьезный. Книжки ей дарил, в кино водил. Он в Москве жил. Лена прямо расцвела, когда с ним встречаться начала. Собирались пожениться. Он ей обещал, что заберет ее от тетки, как только сможет».

Соколов почувствовал, как все части головоломки начинают вставать на свои места. Это был он. Виктор Молчанов.

«Что с ними случилось? Почему они расстались? Тетка ее говорила, что Лена уехала в Германию с военным».

Шура горько усхнулась. «Врала она все, тетка эта. Никуда Лена не уезжала. Беда с ней случилась». Девушка замолчала, ее глаза наполнились слезами.

«Какая беда?» – мягко, но настойчиво спросил Соколов.

«Она… она заболела. Очень сильно. Прошлой осенью это было. Сначала просто кашляла, слабая была. А потом слегла. Доктор приходил, говорил, что у нее скоротечная чахотка. Сказал, в больницу надо. А тетка не пустила. Боялась, что заразная, и что люди говорить будут. Заперла ее в дальней комнате и почти не заходила. Я к ней бегала, носила бульон, лекарства, которые Виктор передавал… Он приезжал каждый день после работы, но тетка его на порог не пускала, кричала, что это он ее заразил. Он стоял под окнами часами… А потом Леночка умерла».

Шура заплакала, закрыв лицо руками. Ее мать из комнаты что-то недовольно прошамкала.

Соколов молчал, давая девушке выплакаться. Картина прояснялась, и от этой ясности становилось только горше и страшнее.

«Когда она умерла?» – спросил он, когда Шура немного успокоилась.

«В конце ноября прошлого года. Похоронили ее тут, на нашем кладбище. Тихо, без людей. Тетка даже Виктору не сообщила. Он приехал через два дня, а все уже кончилось. Я ему рассказала. Он… он как будто умер вместе с ней. Поседел весь за один день. Сказал только: «Это я виноват. Я не успел ее забрать». И уехал. Больше я его не видела».

Смерть Лены. Вот что сломало Молчанова. Не осенняя хандра, не долги. Он потерял единственного близкого человека. Но почему он ждал почти год, чтобы свести счеты с жизнью? И почему его смерть была так странно обставлена?

«Шура, – сказал Соколов, – а Виктор… он не говорил, чем он занимается, кроме работы на заводе? Может, у него были какие-то проблемы? Долги?»

«Нет, что вы! Он очень порядочный был. Наоборот, он Лене помогал, деньги ей давал на лекарства. Он все время говорил, что работает над одним важным проектом, и когда закончит, у них будет много денег, и они уедут из Москвы, купят домик у моря… Он так мечтал об этом».

Проект. Таинственные чертежи. Это было связано.

Соколов вернулся в Москву, когда уже сгустились сумерки. Город зажег свои редкие желтые огни. В голове гудело. История любви и смерти, разыгравшаяся в грязных декорациях люблинских окраин, многое объясняла в душевном состоянии Молчанова, но ничего не говорила о причине его убийства. Он был сломлен, он жил с чувством вины. Но он не был самоубийцей. Он над чем-то работал. Над чем-то, что должно было принести ему много денег. И кто-то об этом узнал.

Он снова ехал в Ордынский тупик. Он понимал, что упустил что-то важное там, в коммунальной квартире. Он говорил с людьми, но не слышал их. Он искал свидетелей, но смотрел не на тех. Тихий свидетель. Кто он? Анна Игнатьевна, которая знает все сплетни? Катя, молодая мать, запуганная жизнью? Или…

Дверь в двенадцатую квартиру была не заперта. В длинном коридоре висела та же гнетущая атмосфера, пахло тем же жареным луком и старыми вещами. На кухне гремели кастрюлями, кто-то ругался за стеной. Обычная жизнь коммунального улья. Соколов прошел прямо на кухню. Там, за столом, в одиночестве сидел Степан. Тот самый хмурый мужик в майке-алкоголичке. Перед ним стоял граненый стакан с мутной жидкостью и лежал кусок черного хлеба. Он был трезв, и от этого его лицо казалось еще более несчастным и измученным. Он поднял на Соколова тяжелый, мутный взгляд.

«Опять вы, гражданин начальник? – хрипло спросил он. – Все покоя не даете покойнику».

«Покойникам покой не нужен, он живым требуется, – Соколов присел на табурет напротив. – Поговорить надо, Степан».

«А чего говорить? Все сказал, что видел. Приходил к нему хмырь, долг тряс. Вот и дотряс, видать. Довел мужика».

«Ты говорил, что они тогда поругались. Голоса повышали. О чем они говорили, Степан? Ты курить выходил, слышал ведь».

Степан отвел глаза. «Да не разобрал я. Бубнили чего-то».

Соколов достал пачку «Беломора», вытряхнул две папиросы, одну протянул Степану. Тот поколебался, но взял. Соколов щелкнул зажигалкой. Они закурили. Густой, едкий дым заполнил маленькую кухню.

«Ты ведь сидел, Степан?» – тихо спросил Соколов.

Степан вздрогнул, рука с папиросой дрогнула. Он зло посмотрел на капитана. «Ну, сидел. И что? Теперь на мне клеймо на всю жизнь? Чуть что – сразу Степка виноват?»

«Я не говорю, что ты виноват. Я говорю, что ты жизнь знаешь не по книжкам. И людей видишь насквозь. И в уши тебе не надуешь. Ты прекрасно все слышал. И про долг, и про все остальное. Но молчишь. Почему? Боишься?»

Степан долго молчал, глядя на огонек папиросы. Его лицо, освещенное тусклой лампочкой, было похоже на трагическую маску.

«Страх, гражданин начальник, – это чувство полезное. Оно жить помогает, – наконец произнес он глухо. – Я свое отбоялся там, за проволокой. Теперь просто… не хочу. Не хочу лезть. У меня жизнь одна, и она вся вот, в этом стакане. Другой не будет. А у того хмыря… у него глаза были нехорошие. Пустые. Такие, знаешь, у кого курок нажать – что чихнуть. Я таких видел. Они за копейку человека на тот свет отправят».

«О чем они говорили, Степан?» – повторил Соколов, не повышая голоса.

Степан затянулся, закашлялся. «Не про деньги они говорили. Не про тот долг, что за карточный проигрыш отдают. Тот хмырь говорил: «Сроки вышли. Где «машинка»? Хозяин ждет». А Витька наш мямлил, что не готово, что сложно все, что ему еще неделя нужна. А тот ему: «Недели у тебя нет. У тебя есть время до завтрашнего вечера. Не будет «машинки» – пеняй на себя. Мы тебя из-под земли достанем». Вот так он сказал».

«Машинка»? – Соколов похолодел. Не пишущая машинка. На воровском жаргоне «машинка» могла означать что угодно. Оружие. Или… взрывное устройство.

«Да. «Машинка», – кивнул Степан. – А потом тот ушел. А Витька вышел в коридор, бледный, как полотно. Увидел меня. Испугался. Я ему говорю: «Ты, парень, не с теми связался». А он только головой замотал и в свою комнату шмыгнул. А на следующий день… вот».