Полная версия

Горловка Это моя земля

В эссе используется фрагмент текста из книги «Я трогаю войну руками».

Я из Горловки

Автор: Инна Удовенко

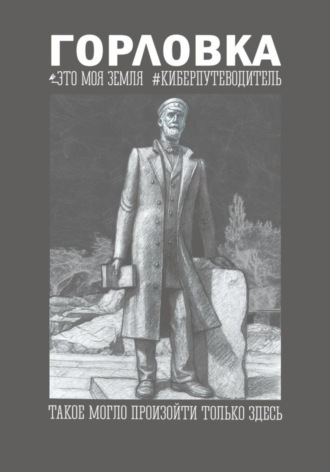

Автомобиль потряхивает на знакомой дороге, мимо проплывает фигура знакомого памятника. Бронзовый Изотов застыл в решительной позе. Он будто врос в то место, где находится, такой же нерушимый, что и терриконы на этой территории. Образ этой высокой фигуры поворачивает ключ памяти, из глубин прошлого открывается дверь и заходит он. Мой дед.

Его образ в моей памяти будто высеченный из камня: дед был высоким, с худым морщинистым лицом и строгими глазами. Он был суров и немногословен с окружающими, а те в свою очередь уважали его за золотые шахтерские руки и одновременно побаивались. И мне казалось, что только я знаю, что дед на самом деле добрый.

Горловка – это город, выплавленный терпением и трудом. Его дыхание – это гул машин на заводе, его сердцебиение – это стук вагонеток под землей. Характер у него выкован силой и упорством. Так мы воспитаны: мы не прыгаем по жизни, а стоим крепко и работаем. Да, мы не прыгаем.

При воспоминании о деде, вспоминается бабушка: её круглое улыбчивое лицо и тёплые руки. Это два разных мира: мир твёрдой стали и мягкого облака. Это мир воспоминаний из моего детства.

Я выхожу из машины и иду по скверу Героев. Перед глазами и в душе осень. С увядающей природой, прохладой и танцующими, словно осенние листья, мыслями. Воспоминания, похожие на порывистый ветер, захватывают меня и уносят всё дальше и дальше. Вот бабушка, как рассказывала моя мама, гуляет с ней по той самой аллее сквера, а мама возится с листьями и улыбается. А вот и я с моей мамой иду по знакомой дорожке и так же смеюсь и играю. В этом сквере почти каждый день я прогуливалась с моей дочерью. Я закрываю глаза и слушаю шепот листьев, похожий на шёпот предков простой шахтёрской семьи.

Горловский храм Спаса Нерукотворного

Автор: Любовь Чабан

Когда въезжаешь в Горловку со стороны Енакиево, через километр дороги среди рукотворного леса справа покажется белоснежный храм, напоминающий старинные московские монастыри. Это Храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя.

Устремленные в небо пять глав-куполов на глухих барабанах-основаниях, несколько рядов роскошных килевидных кокошников под ними, колокольня и крыльцо в стиле московского узорочья придают зданию многоярусность. А миниатюрная детальность элементов декора, слившаяся в камне с внешними элементами русского деревянного зодчества, повторяет характерные черты московского стиля архитектуры начала XVII века.

Золотой крест храма возносится на высоту 35 метров.

Странным кажется этот храм в непосредственной близости от заводской проходной гигантского промышленного предприятия. Кажется, что здесь застыло время. Но на самом деле храм построен в 2004-2008 годах по эскизу священника, уроженца здешних мест.

Войдя под своды храма, отгораживаешься от современной суеты и окружающего мира. Вокруг тебя на настенных росписях разворачивается история Ветхого и Нового Завета. Выполнил эту роспись по сусальному золоту краматорский иконописец Виктор Павлов. Деревянный резной иконостас изготовлен в Троице-Сергиевой лавре.

В храме находится чтимая копия иконы Пресвятой Богородицы Моденской (Косинской) – празднование 3 июля. Образ хранился в селе Косине (ныне в черте города Москвы), прославился многими чудесами и в 1848 году спас жителей села от бушевавшей эпидемии.

Есть чтимый святой – Нектарий Эгинский (день памяти 22 ноября), которому особо молятся при онкологических заболеваниях. В левой части храма его икона с постоянно горящей лампадой.

Престольный праздник храма 29 августа.

На территории храма действует духовно-просветительский центр с крестильней, большой библиотекой, оборудованными помещениями воскресной школы.

Храм относительно молодой, но его появление является продолжением глубоких духовных традиций живших здесь людей. Когда-то в этих местах осуществлялся гордый советский проект по обустройству образцового промышленного города – Новогорловки, готовившегося стать областным центром Донбасса. Его стройки проглотили дореволюционный Успенский молитвенный дом, открытый в 1907 году при руднике № 8 «Альфред» (будущая шахта Гаевого) и закрытый в 1923 году. А в новом веке благодаря участию ОАО «Концерн «Стирол» у прихожан, 7 лет молившихся в приспособленном помещении, появилась такая жемчужина архитектурного искусства и духовного возрождения.

Но и храм меняет людей, живущих и работающих здесь. Деятельность одних людей оставляет после себя развалины и разруху, а деятельность других – храмы и тепло в сердце.

Памятник Древнерусской Летописи Слово о Полку Игореве

Автор: Галина Шумакова

Зима 2011 года в Горловке выдалась тёплой для декабря – редкий случай, когда гололедица не превращала улицы в каток. Именно в этот день, 27 декабря, в сквере между детской библиотекой имени Гайдара и центральной библиотекой имени Шевченко, произошло событие, которое многие горожане восприняли как культурный прорыв. Здесь торжественно открыли памятник книге – не абстрактной, а конкретной, одной из самых загадочных в истории Древней Руси: "Слову о полку Игореве". Это произведение, написанное неизвестным автором в XII веке, повествует о неудачном походе князя Игоря против половцев. Сегодня его изучают как литературный шедевр, источник исторических деталей и даже как объект криптографических гипотез. Но в Горловке решили увековечить не только текст, но и саму идею книги как носителя памяти.

Памятник представляет собой огромный открытый фолиант высотой около трёх метров, словно вырезанный из бронзы и камня. Его автор – скульптор Дмитрий Ильюхин, известный в Донбассе работами, где монументальность соседствует с детализацией. Если присмотреться, на страницах памятника можно разглядеть рельефные изображения: тут и князь Игорь в доспехах, и его конь, и символические фигуры половецких воинов, стилизованные под древнерусские миниатюры. Но главное – сам текст. Нет, не весь, разумеется, но ключевые фрагменты: знаменитое начало "Не лепо ли ны бяшет, братие, начати старыми словесы трудных повестий о полку Игореве…" выбито на страницах бронзовой книги. Инженерный подход здесь очевиден: материал подобран для долговечности. Бронза устойчива к коррозии, гранитный постамент рассчитан на десятилетия, а подсветка, встроенная в основание, позволяет читать строки даже в тёмное время. Всё это – результат тщательного расчёта, свойственного подходу инженера, каким и был я долгие годы.

Но за технической стороной стоит история, которая могла бы стать сюжетом отдельного исследования. Финансирование проекта взяла на себя городская организация Партии Регионов – тогда ещё влиятельной политической силы. В 2011 году это был акт символический: в условиях экономического спада выделить средства на культурный объект было актом не только патриотизма, но и политической воли. Возможно, именно поэтому открытие сопровождалось митингом, речами депутатов и даже концертом. Для горожан же это означало появление нового места притяжения – сквера, где можно было посидеть на лавочке между библиотек и открыть, пусть и виртуально, страницы истории.

Выбор места не случаен. Библиотеки – хранилища знаний, а памятник книге "Слово о полку Игореве" стал их каменным собратом. Детская библиотека имени Гайдара, основанная в 1950-х, долгие годы знакомила детей с приключенческой литературой. Центральная библиотека имени Шевченко, открытая в 1930-е, хранит редкие издания по истории Донбасса. Памятник как бы соединяет эти две миссии: он обращён к прошлому через призму литературы и напоминает, что книга – это не просто объект, а проводник между эпохами. Интересно, что в древнерусском оригинале "Слово" тоже было своего рода "библиотекой" – собрало в себя языческие мотивы, воинскую доблесть и христианскую мораль, став мостом от язычества к средневековью.

Сегодня, оглядываясь назад, понимаешь: этот памятник – часть большого пазла культурного наследия Горловки. Он появился в переломный момент, когда город, как и вся страна, стоял на пороге перемен. И хотя сегодня политический ландшафт Донбасса изменился, бронзовая книга продолжает стоять между библиотеками – не как артефакт ушедшей эпохи, но как напоминание о вечности слова. Ведь книги, подобно электрическим сетям, которые я когда-то обслуживал, связывают людей, идеи, времена. Однажды отключишь рубильник – и тьма. Однажды забудешь книгу – и цивилизация меркнет. Поэтому памятник в Горловке важен не только как объект искусства, но и как символ: он говорит о том, что даже в индустриальном городе Донбасса место для поэзии всегда найдётся. Пусть это поэзия древняя, как сама земля, на которой он стоит.

Время первых

Автор: Олег Стоянов

Как ни прискорбно сознавать, но самый точный глагол, характеризующий Горловку сейчас – "было". Даже учитывая мою вневременную и внеполитически пространственную любовь к этому городу. Егор Воронов столь часто пишет это слово, что печаль уже стала частью его радужной оболочки. Однако любовь крепче печали. Как и поэзия сильнее войны. То, что дарит надежду, способно измельчить надгробные мегалиты и сквозь их пыль поднять первый росток из обожженной земли.

Поэтому я и смотрю в прошлое, чтобы увидеть этот город в его трудовом величии, в его первых шагах жизни и его неуверенном степном детстве. Если смотреть в этот калейдоскоп судеб, то печаль отступает. Нам, горловчанам, есть чем гордиться. Ведь иногда мы были первыми. В Донбассе, советской Украине, СССР, Российской империи и даже мире. Сегодня о нашем "времени первых".

● Первая пожарная бригада Донбасса. Согласно документу, найденному в Российском государственном историческом архиве, в 1861 году была создана пожарная команда в Никитовке Бахмутского уезда Екатеринославской губернии. Именно она считается первой на территории, которая до 2014 года относилась к Донецкой и Луганской областям.

● Первая защитная лесополоса вдоль железной дороги в Российской империи. В 1877 году российский ботаник-лесовод Николай Срединский возле станции Никитовка решил провести эксперимент – высадить в семь рядов сто тысяч саженцев ясеня обыкновенного, вяза, засухоустойчивого карагача, белой акации. Их привезли из Великоанадольского лесничества. Поливали и следили в течение пяти лет. В итоге эти деревья стали заслоном ветрам и снегу. Лишь самая малость белой поземки добегала даже в буревые снеговеи до самой колеи.

● Первый музей Донбасса. В 1878 году в Горловке открылось Горное училище имени С.С. Полякова. В одной из его комнат (по решению Общества Южнороссийской каменноугольной промышленности от 1891 года) разместился горнопромышленный музей. В нем хранились образцы каменного угля и минералов Донбасса.

● Первый железобетонный ж/д и автогужевой мост в Российской империи. Был построен вблизи железнодорожной станции "Корсунь" (позднее – "Горловка") в 1878 году. Он запечатлён на фотографии 1909 года – иллюстрации издания "Альбом служащих и видов дороги", посвященного 25-летию Екатерининской железной дороги.

● Первое озеленение терриконов в Донбассе. Об этом было сообщено в журнале "Горное и горнозаводское дело" от 1885 года: "Заслуживает подражания пример Горловки по превращению шахтных терриконов, путем обсадки деревьями, из питомника в холмы, оживляющие местность и представляющие собой приятное и здоровое место отдыха для служащих, рабочих и их семейств". Первые советские эксперименты по озеленению терриконов в Донбассе были проведены только весной 1949 года на терриконе шахты № 4 "Ливенка" и затем продолжены на терриконах шахт "Центральнозаводская" и № 7 "Наклонная" в Донецке.

● Первая ртуть в Российской империи. Произошло это 14 декабря 1886 года на заводе "Товарищества ртутного производства А. Ауэрбах и Ко" в Никитовке. Начав с выплавки 4000 пудов в год, завод уже в следующем году получил более 37000 пудов (более 600 т). Это позволило Российской империи не только прекратить закупать ртуть за границей, но и самой ее экспортировать.

Стоит также отметить, что уже советские обжигальщики руды Никитовского ртутного комбината впервые в мировой практике освоили технологию получения ртути в печах кипящего слоя. А после и начали выпуск сверхчистой ртути.

● Первый летний театр в Донбассе. Если первые косвенные упоминания о летнем театре города Сталино относятся к 1932 году, то первые прямые о летнем театре в Никитовке датированы 1913 годом. В июне того года местные любители драматического искусства поставили в нём спектакль. Летом этого же года здесь прочитал две лекции губернский санитарный врач из Екатеринослава. Но ещё до этого, в марте 1913-го, его посетила российская хоровая капелла под руководством Маргариты Агреневой-Славянской (дочь известного певца и дирижера Дмитрия Агренева-Славянского).

Вполне возможно, что и здание первого театра также появилось в Горловке. Историк Павел Жеребецкий в книге Горловка пишет: " В1890 году руководство Корсунских копей построило для служащих клуб-театр для проведения собраний, вечеров отдыха, выступлений заезжих артистов и гастролеров, самодеятельных спектаклей".

● Первый съезд революционных комитетов Донбасса. 4 декабря 1917 года в Никитовке состоялся съезд ревкомов Донбасса, избравший Центральное бюро военно-революционных комитетов края во главе с Д.Пономаревым для отпора контрреволюционным силам. Общее командование воинскими подразделениями осуществлял Владимир Антонов-Овсиенко.

● Старейшее в Донбассе литературное объединение. Да-да, речь идёт о нашем "Забое". Свою летопись оно ведёт от одноименного литературного журнала (первый выпуск вышел в сентябре 1923 года). Инициаторами его стали Николай Олейников, Евгений Шварц (тот самый, автор "Обыкновенного чуда") и Михаил Слонимский. Журнал стал ядром будущего литобъединения, появившегося в Бахмуте (Артёмовск) в 1924 году при газете "Всесоюзная кочегарка". В 1930 году газета, уже "Кочегарка", переезжает на ПМЖ в Горловку. Журнал "Забой" в конце концов становится "Донбассом" и выходит в Донецке. А после создания Союза писателей СССР литобъединение "Забой" вливается в эту единую писательскую организацию. И всё же наш "Забой" ведёт отчёт от самого первого литобъединения Донбасса при газете "Кочегарка".

● Первая советская врубовая машина. Что это? Машина для производства вруба в пласте полезного ископаемого (чаще угольном) при подземной разработке. Произведена в 1926 году Горловским машиностроительным заводом на основе английского "Сискола". Получила название – "ДЛ" (Донуголь лёгкая). Параллельно на горловском заводе взялись также за изготовление и врубовой машины тяжелого типа. На завод была доставлена отслужившая свой срок американская "Сулливан", которую разобрали по винтику и на её основе стали чертить эскизы новой машины. Эту машину назвали – "ДТ" (Донуголь тяжёлая). Первая ДТ была изготовлена в октябре 1928 года.

● Инициаторы "народной стройки" социальных объектов в СССР. В отчете Горловского горсовета за 1931-1934 г.г. сообщалось: "Подавляющая часть работы по строительству коммунального хозяйства и благоустройству прошла при активной поддержке и участии десятков тысяч трудящихся района, отдавших за последние полтора года свыше 600 тысяч трудодней на дело благоустройства и коммунального строительства". Участие трудящихся в непосредственной работе по улучшению своего быта получило распространение; опыт Горловки, как лучшая форма применения коммунального труда самых широких масс рабочих, служащих, домохозяек, вышел далеко за пределы Донбасса и стал символом большевистской борьбы на фронте коммунального строительства и благоустройства".

● Инициаторы всесоюзного соревнования между городами за лучшее благоустройство рабочих посёлков и подъем их культуры. В 1932 году. Инициативу поддержали трудящиеся Сталино, Таганрога, Кадиевки, Воронежа, Саратова, Тулы, Калинина, Ярославля, Баку, Прокопьевска и других городов СССР. В этом соревновании Горловка несколько лет завоевывала первенство, и Наркомат здравоохранения СССР неоднократно награждал город Красным знаменем и денежными премиями. Вот что писала о нашей работе газета "Правда": "Всяческого поощрения заслуживает инициатива горловцев… Самый грязный город в Донбассе… становится теперь самым чистым и благоустроенным".

● Первый в СССР аммиак из коксового газа. 23 апреля 1933 года заработал Горловский азотно-туковый завод, который производил аммиак из очищенного газа коксохимзавода. За пять лет до этого первый синтетический аммиак был получен на Чернореченском химзаводе г. Дзержинск Нижегородской области.

Также на Горловском азотно-туковом заводе в 1952 году впервые в СССР началось производство этилбензола – сырья для синтеза стирола.

● Первая Всесоюзная спартакиада горнорабочих. 1 сентября 1933 года. В программе спартакиады был и футбол, поэтому для проведения матчей в кратчайшие сроки был построен стадион "Динамо" (ныне «Шахтер») на 10 тыс. мест. Стадион возводили методом народной стройки, на субботниках. В Донецке на тот момент стадиона еще не было.

● Первый в УССР колхозный кинотеатр. Открыт в 1933 году в посёлке Железное, относившемуся тогда к Горловскому району.

● Первая и единственная шахта, названная в честь газеты. Шахта "Кочегарка". Это произошло в июне 1935 года, по просьбе горловской шахты № 1, которая за три года до этого была признана лучшей из лучших по производственным показателям во всём СССР. И, кстати, именно коллектив этой шахты был первым в Союзе, кто инициировал (в мае 1933 года) всесоюзные соревнования за звание лучшей шахты страны.

● Подпольный обком партии. Создан в октябре 1941 года для непосредственного руководства подпольной борьбой и партизанским движением в Сталинской области. Руководил им Семен Николаевич Щетинин. Располагался этот штаб в Горловке (посёлок Штеровка).

● Первый в мире угольный комбайн для разработки крутопадающих пластов. ККП-1. Опытная партия осенью 1950 года была произведена Горловским машиностроительным заводом имени С. М. Кирова. Выработка комбайна превышала выработку 20-25 забойщиков. "ККП-1" была первой в мировой горной технике машиной, которая работала на сжатом воздухе.

● Один из первых спортивных клубов СССР. Такое звание в 1960 году было присвоено физкультурному коллективу шахты "Кочегарка". В числе первых пяти во всём Советском Союзе. Газета "Кочегарка" писала: "Такой чести удостаивались только те коллективы, в которых занималось не менее 40% всех рабочих и служащих предприятия и которые имели секции не менее, чем по восьми видам спорта. Две секции должны были при этом готовить мастеров спорта или иметь хотя бы по одному из видов спорта команду мастеров класса А или класса Б, участвующую в первенстве СССР".

● Лучший парк культуры и отдыха Советской Украины. На протяжении 1962-1964 гг. парк им. Горького по итогам смотров-конкурсов был признан лучшим городским парком УССР. При этом учитывалось не только количество зеленых насаждений, но и создание инфраструктуры отдыха для горожан всех возрастов, в том числе наличие и безопасность аттракционов, поддержание чистоты и порядка.

● Первое в УССР озонирование воды. Озонаторная установка производительностью сто тысяч кубометров в сутки была построена в нашем городе на второй фильтровальной станции и начала функционировать в октябре 1964 года. Она стала своеобразной испытательной площадкой для новой технологии.

● Первый руководитель художественной самодеятельности, удостоенный звания "Заслуженный работник культуры УССР". Анатолий Калабердин – на протяжении 40 лет руководитель танцевального коллектива Дворца культуры шахты "Кочегарка". Звание ему дали в 1967 году, когда само оно было учреждено лишь двумя годами раньше. Первооткрыватель шахтерского танца, с которым его коллектив объездил десятки стран мира (в том числе Англию, Францию и ФРГ).

● Первый в мире памятник рабочему человеку (конкретной личности) с полным портретным сходством. Никите (Никифору) Изотову возле Дворца культуры имени Ленина (ДК шахты "Кочегарка"). Был открыт в дни празднования 100-летия Горловки в 1968 году с целью увековечения памяти прославленного шахтера.

● Первая династия космонавтов. Горловка – родина советского и российский лётчика, героя Советского Союза Александра Волкова. Он был в космосе три раза. Общее количество времени его нахождения там составляет почти 391,5 суток, из которых в открытом космосе он провёл 10 часов 12 минут. Его сын Сергей, как и отец, также был три раза в космических экспедициях. Общее количество его времени в полёте – более 547 суток, из которых в открытом космосе он провёл 23 часа 20 минут.

● Первый в странах бывшего СССР (и первый государственный в мире) Музей миниатюрной книги. В основу экспозиций положена коллекция Вениамина Разумова, инженера-строителя из Горловки. В 2001 году по его завещанию коллекция, которая насчитывала 7008 экспонатов, была передана городу и получила статус городского музея. В Баку такой музей открылся только в 2001 году, а в Москве – в 2003. Оба частные.

● Первый флаг ДНР на промышленном предприятии. 23 апреля 2014 года после встречи трудового коллектива государственной шахты им. Калинина с делегация народного парламента ДНР, у входа в АБК предприятия украинский флаг сменили на триколор самопровозглашённой республики. Инициатива принадлежала самим горнякам. Установка флага ДНР на этом предприятии ГП "Артёмуголь" стала первым подобным случаем в Донбассе.

Наверное, с первенства в чём-то и начинается новое время для города. И хотелось бы, чтобы для новой трудовой истории уже наступили эти самые "первые в…" Горловки. Снова и снова. Прошлое хорошо лишь тогда, когда оно является причиной, а не последней чертой.

Легенды

Странники безвременья

Автор: Егор Воронов

Было ли то, не было – не упомнят даже незримые духи городских колдобин Горловки. Поди спроси у бетонного грифона под локтем площади Победы, либо же у угольного дядьки-шахтера возле "художки" – никто не ответит, лишь зря подошвы ботинок собьёшь. Хотя, может, получишь слово у самих героев этой горловской легенды. Гляди – вон они, притаились в елях, неподалеку от входа во второй корпус нашенского автомобильно-дорожного института. То ли тени былого, то ли странники безвременья. Принеси им свой студенческий билет, пузырёк девичьих слёз, да снятый с электропроводов кроссовок. В ночь с четверга на ведьмину майскую осень. Может… может, и оживут странники безвременья.

Кто-то говорит, что дело было полвека тому назад. Другие, засунув большие пальцы за подтяжки и раскачиваясь на пятках остроносых туфель, утверждают, что и попозже. Но нам-то, несведущим, верить некому – ведь каждый горазд фантазировать в вагоне своего бессонного былого. Её звали Кира. Его – Лунио. Не удивляйтесь, время такое было – словно далиевские часы на кромке озёрного стола. И имена были под стать тем временам. Студенчиствовали они на первом курсе, а время, пошатываясь, заворачивало к летней сессии. Кира училась в инязе, а Лунио – в автодорожном. И, поскольку, сами они жили в одном доме, том самом "Домбэ" (ах, простите – вы же не знаете, что он Дом № 3Б), то с детства дружили и помогали другу другу, кто в чём был горазд. Кира выручала Лёню (так его даже мама называла) в языковых терниях, а Лунио помогал подруге (ну, не то, чтобы подруге, поскольку юношеское сердце даже само себе лукавит) с естественными металлоконструкциями. Так они и дошли рука об руку до институтов. Конечно, разных. Но, для них, наука была всегда чем-то одним

"Как так?", – спросите вы. А вот так – Кира мечтала увидеть Древнюю Русь. С детства читала русские народные сказки, а в старших классах уже увлеклась пропповскими морфологиями. Могла часами рассказывать о царевнах, Бабе-Яге, лебедях и волшебстве. А Лунио… слушал, слушал, слушал свою зазнобу, да и решил. Решил поступить в автомобильно-дорожный, чтобы создать автомобиль. И найти дорогу. Чтобы ответить на тот самый пропповский вопрос: "Откуда происходит сказка?". А, как на него ответить. Да просто – создать машину времени. И отвезти Киру туда, откуда брали начала все эти непонятные ему "сюжеты, герои, чары".

Как мы уже знаем, время, пошатываясь, заворачивало к летней сессии. Город был полон цветущей сирени и роз. Лунио решил всё рассказать Кире. И даже показать ей прототип своей "машины времени" в блокноте. Вначале девушка опешила, а потом… её восторгу не было предела. Весь вечер 31 мая они говорили, говорили и говорили. И тут Кира взяла карандаш, да и начала писать в чертежах друга одну из сказок, которая ей очень нравилась (какую? а поди узнай). Лунио не понял зачем. А девушка рассмеялась и стала читать слова сказки на распев. Парень открыл рот. Блокнот задрожал. Свет стал тенью, а тень – светом. Заканчивалось 31 мая и начиналось… да, вы догадались – 32. Весна превратилась в осень и открыла им путь в Сказку. Туда, где так хотела побывать Кира.