Полная версия

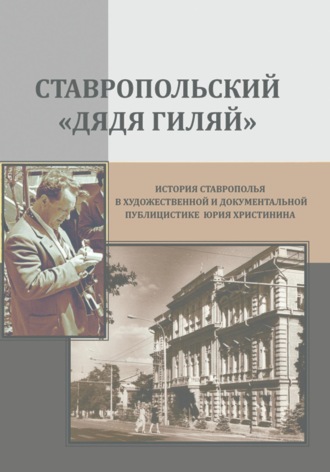

Ставропольский «дядя Гиляй»: история Ставрополья в художественной и документальной публицистике Юрия Христинина

Слово за слово – и разговор задел вдруг интересную тему о знаменитом «Летучем голландце».

Мнения мгновенно разделились: одни безоговорочно верили в существование кораблей-призраков, другие – нет.

– Как же так нет! – возмущенно восклицал кочегар Животовский. – Как нет, если я сам два года назад видел голландца у мыса Доброй Надежды! На самом рассвете прошел мимо нас, по самому правому борту. Небольшой из себя, весь с оборванными черными парусами, без единого человека команды. Это он был, голландец, – даже перекрестился Животовский, – кому же еще?

– Август Оттович, – попросил боцман, – рассказали бы нам, а?

– Расскажу, конечно, – просто ответил Шмидт. – Коли хотите, слушайте…

Он закурил трубку и негромко начал:

– Доложу я вам, что моряки давно заметили одно очень интересное явление. Крайне редко, но все-таки случалось так, что пропавшее судно вдруг появлялось снова. Иногда оно объявлялось на океанских просторах совершенно разбитым, со скелетами матросов в каютах. Помню, в детстве видел картинку: стоит, прислонившись к мачте, скелет в капитанской фуражке, а во рту у него трубка торчит. На мою, между прочим, очень похожа… Так вот: такие корабли люди и называли призраками. Самый знаменитый из них – американский барк «Фанни Уолстон». Тридцать лет назад, во время рейса из Канады с грузом леса, он дал капитальную течь у мыса Хаттерас. Команда покинула в шлюпках уже тонущий барк и с трудом добралась до берега. Судно списали, хозяева получили за него огромную страховку. И вдруг разразился скандал: через полгода один капитан сообщил в управление порта Бостон, что в восьмистах милях от американского побережья встретил судно, название которого было «Фанни Уолстон». Пока газеты и официальные морские чиновники терялись в догадках, верить или не верить сообщению, – барк увидели в водах Саргассова моря. Потом, несмотря на специально организованные поиски, в течение двух лет о нем ничего не было слышно. А на четвертый год он вдруг объявился у самого входа в порт Нью-Джерси, создав существенную угрозу для судоходства. Пришлось несколькими выстрелами с канонерки затопить «Фанни». Подсчитано: за четыре года странствий без команды барк прошел не меньше десяти тысяч морских миль! А объяснение этому явлению простое: «Фанни», как и другие корабли-призраки, просто-напросто избежало гибели – в силу каких-то причин течь закрылась, судно осталось на плаву. И пошло по воле ветра и волн путешествовать по белому свету. Увидит его кто-нибудь, и тотчас рождается легенда… Думаю, что и вы, Животовский, видели подобное брошенное людьми судно. Конечно же, ничего удивительного, а тем более сверхъестественного в этом нет.

– В этом ничего удивительного, точно, нет! – раздался от входа веселый голос радиотелеграфиста Владимира Целярицкого. Оказывается, он вошел уже несколько минут назад, но, не желая оказаться замеченным, скромно стоял у порога.

– А вот в том, о чем я вам хочу сказать, – продолжал он, – кое-что удивительное, на мой взгляд, найдется. Удалось, Август Оттович, перехватить текст радиограммы, в которой речь идет и о летучем голландце, и о нас с вами одновременно…

– Интересно, – поднял брови Шмидт, ожидая пояснений. – Интересно будет узнать, что между нами общего.

– Вы помните «Кишинев»? Тот самый, который стоял во Владивостоке рядом с нами? Так вот: он, оказывается, тоже дал деру от господ Меркуловых! Что тот голландец – был и не стало… Господа в ярости, считают, что он идет на соединение с нами. Такая досада, что в Доброфлоте нет связи между судами. Вот бы покалялякали с кишиневцами!

Возгласы удивления и недоверия слились в один мощный всплеск шума.

– Заливаешь, Целярицкий! – убежденно сказал Москаленко. – С него, братцы, станется…

Вместо ответа радист протянул Шмидту сложенный вдвое небольшой лист бумаги. «Его превосходительству господину адмиралу Старку, – прочитал вслух Август Оттович. – Настоящим доношу, что пароход Российского Добровольного флота «Кишинев» покинул рейд Владивостока, уйдя в неизвестном направлении. Предполагается, что он возьмет курсом Чифу для соединения с ранее бежавшим «Ставрополем». Убедительно прошу оказать возможное содействие в перехвате беглого судна, дабы объединение это стало невозможным. Суда должны быть возвращены по принадлежности их законным хозяевам. Дальмормин, подписал Семенов…»

– К иностранщине на поклон пошло наше с вами морское министерство, – Шмидт аккуратно сложил листок снова. – Просят, чтобы его английское превосходительство адмирал Старк помог нас назад воротить… Плохо, однако, нам придется, если он и вправду пришлет за нами гонцов на паре крейсеров. Да нам и одного-то, честно говоря, с лихвой достаточно… Словом, надо думать, срочно принимать какие-то меры.

Он повернулся к Целярицкому:

– А вы, Владимир Иванович, просто гениальный радиотелеграфист. Виртуоз, Моцарт своего дела! Кстати, несколько минут ситуации не меняют, а я очень хотел попросить вас рассказать о колымском походе девятнадцатого года. Помните, вы тогда встречались с людьми из экспедиции Амундсена? Слышать-то я слышал много, но сам в том походе не участвовал. Вы уж расскажите, Владимир Иванович…

Целярицкий уселся поудобнее.

– Ладно, – сказал он. – Его превосходительство британский адмирал и вправду подождать может. Так вот, было это, значит, в конце октября девятнадцатого года…

Голос Целярицкого был негромкий, надтреснутый. Но рассказывал он столь интересно, что все оказавшиеся в кубрике вдруг почувствовали себя прямыми участниками событий, уже ставших достоянием истории. А события те были, и точно, достойными всяческой памяти…

Старая история

«Ставрополь» возвращался из очередного рейса к устью реки Колымы. После довольно беспорядочного трехсуточного блуждания вдоль кромки проточных припайных льдов капитан Грюнфильд понял: как ни печально, но зимовать придется в море. Отдалялись на долгие месяцы свидания с родными и близкими, куда-то за горизонт времени отодвигалось возвращение во Владивосток. Но обстоятельства есть обстоятельства. Вот почему, собрав команду, капитан коротко проинформировал ее о создавшейся обстановке.

– На зимовку попытаемся стать неподалеку от мыса Северного, там есть одна очень подходящая для этой цели бухта. Если нам удастся в нее войти, пароход будет в общем и целом независим от ледовой обстановки в океане, от ветра и погоды. Места эти населены чукчами. Народ темный, но довольно сердечный и по-своему гостеприимный. Так что мы вполне можем рассчитывать на меновую торговлю с ними. По крайней мере, голодать или питаться одной солониной нам не придется…

С мнением капитана все согласились молча, без возражений. Только один Вася Иваницкий – маленький конопатый матросик – тяжко-претяжко вздохнул: во Владивостоке у него осталась молодая жена, с которой и прожил–то он всего месяц перед рейсом. И вот…

– Терпи, казак, – рассмеялся боцман Иван Москаленко, – атаманом непременно будешь. А может, и капитаном даже!

Москаленко сочувствующе подмигнул матросику и отправился к капитану за получением инструкций по организации зимовки.

Через сутки «Ставрополь» бросил якорь в бухте острова Идлидля, у самой кромки припая. А еще через два дня открытая вода позади парохода оделась в прочный белый панцирь – «Ставрополь» оказался зажатым во льду, словно крохотная доисторическая мушка в сияющем куске янтаря.

Тщательно проверив все пароходное хозяйство, отревизовав угольные ямы, капитан приказал погасить топки. Он прекрасно понимал, что именно означает его приказ, но никакого другого выхода просто-напросто не было: черный уголь в таких случаях приобретает цену желтого золота. Постепенно температура в кубрике и каютах упала до минус восьми градусов по Цельсию. Понимая, что жить в подобных условиях в общем-то невозможно, капитан принял решение нанести «визит вежливости» береговым чукчам, или, по местному выражению, чавчу. Прихватив с собой в качестве подношения хозяевам острова несколько коробок с патронами и с десяток курительных деревянных трубок, они отправились по льду к берегу острова…

Поселение чавчу оказалось совсем недалеко, закрытое от холодных ветров склоном высокой голой горы. Убогий вид имело это стойбище! Десятка два яранг, чем-то напоминавших гигантские меховые шапки, лежащие прямо на продрогшей земле, чадили небо тонкими вырывающимися через отверстия в крышах струями сизого дыма. Яранги были почему-то разного размера – одни больше, другие меньше, третьи и совсем крохотные. Боцман не замедлил отметить это интересное, на его взгляд, явление:

– Тю, как-то чудно получается!

– Ничего чудного, – возразил капитан. – Все те же законы развития человеческого общества, что и в цивилизованной среде: кто богат – у того и яранга большая, а кто победнее – тот себе подобной роскоши позволить не может.

– Ишь ты! – причмокнул боцман. – А мы, Генрих Иванович, в какую ярангу пойдем?

– В самую большую для начала. К начальству пойдем.

Миновав упряжку дружно залаявших на моряков собак, они приподняли полы яранги:

– Можно, хозяин?

Никто не ответил, и капитан переступил порог без особого приглашения. Вокруг тлеющего дымного костра сидели до десятка мужчин и женщин в одинаковой одежде из меховых шкур. Было темно, жарко и дымно. Свет глиняного жирника вырывал из этой темноты только лица людей – сухие и изможденные.

– Здравствуйте, – сказал Грюнфильд. – Принимаете гостей?

Никто из сидящих не выразил по поводу визита моряков ровно никакого удивления: наверное, они уже давно обратили внимание на подошедший к берегу пароход и ждали гостей.

После короткого молчания навстречу пришельцам поднялся седой согбенный старик и, вежливо поклонившись, указал на место, мгновенно образовавшееся среди раздвинувшихся людей.

– Моя налод лада тебе, лусский матлоса, – сказал старик, медленно подбирая русские слова. – Моя слушай тебя холошо, моя очень твоя слушай!

Грюнфильд медленно, чтобы старик разобрал смысл сказанного, начал говорить о положении, в которое попал «Ставрополь». Пояснив, что русские моряки замерзают, что им нечего есть, он предложил чукчам имеющиеся в трюмах парохода на подобный случай товары – спички, патроны, металлические ножи, мыло, сукно. И, конечно же, порох и огненную воду – водку…

Старик выслушал капитана, не прерывая. Потом понимающе улыбнулся и кивнул в знак согласия головой:

– Моя твоя понимай, лусский матлоса! Твоя получит за товал песец, получит челный лисица. Много лисица, много песец.

Поняв, что старик договаривается с ним о торговле на принципах обмена, капитан отрицательно мотнул головой:

– Нет, я прошу взамен у вас совсем другого.

– Тебе не нужен лисица? – изумился старик. – Тогда моя снова слушай. Что хочет твоя?

– Я хочу, чтобы вы разместили моих людей в своих ярангах. На одну только зимовку. Иначе нам будет очень и очень плохо. Вы понимаете меня?

Долго молчал старик. Уже догорел костер, а он все молчал и молчал. Капитан и боцман тоже молчали, никак не решаясь торопить старика с ответом. Наконец чукча поднял голову, взял в морщинистые руки глиняную грубую трубку:

– Пусть твоя матлоса живут у чавчу. Пусть твоя матлоса не обижай чавчу.

Заверив старика, что матросы будут вести себя самым подобающим образом, капитан роздал окружающим патроны и трубки и, попрощавшись, отправился на пароход.

На борту «Ставрополя» решено было установить суточную вахту из шести человек, а команду расквартировать среди чукчей. На берег с шумом и шутками отправились пятнадцать «новоселов». Капитан предупредил особо: вести себя по отношению к местному населению корректно, частных обменных операций ни под каким видом не производить, ничего лишнего с собой на берег не брать…

С помощью старика – человека в стойбище, как видно, весьма уважаемого – всех довольно быстро распределили по ярангам, в каждую семью по одному человеку. Новые жилища матросов, несмотря на их кажущийся примитивизм, довольно неплохо сохраняли тепло, конечно, если внутри горел костер. Огонь в очаге день и ночь поддерживали женщины, сменяя одна другую. Они же заготавливали ягель и олений навоз, которые служили здесь, на Идлидле, основным топливом.

Боцман Москаленко попал на постой в одну из самых маленьких яранг, в которой жили двое мужчин и три женщины. Раньше, как выяснилось, и мужчин было трое, но месяц назад одного из них задрал белый медведь. Таким образом, его жена осталась вдовой.

– Твоя может блать ее в жены, – милостиво сказал старик. – Твоя не жалей будет.

Под дружный общий смех матросов Иван сердечно поблагодарил за неожиданное предложение, но отказался от него.

– Какомэй! Моя не понимай твоя, – с досадой ответил, выслушав его, старик. – Она будет холошо делай кушать, очень холошо.

И он удалился с видом человека, добрый поступок которого оказался не понятым окружающими…

Прошло три недели. Каждый предыдущий день был похож на день последующий, словно два новеньких медных пятака. Матросы ходили на судно отстаивать вахты, возвращались, помогали женщинам заготавливать ягель, готовить пищу. Радиотелеграфист Целярицкий на самодельных проволочных шампурах изготовил очень недурной шашлык из оленьих языков. Удовольствию и восхищению чукчей не было при этом предела. Они лакомились невиданным доныне блюдом, закрыв совсем узкие щелочки прямых глаз:

– Вай, вай, как холошо! Много холошо!

А больше, пожалуй, ничего интересного не было.

К исходу четвертой недели завертела метель, и все попрятались в свои яранги, только олени да собаки остались на улице.

Усевшись у огня, Москаленко, опять, в который раз, обратил внимание: чукчанка Рану сидит рядом с ним. Она сняла свой причудливый головной убор, рассыпала по плечам длинные, черные, словно антрацит, волосы. Он незаметно скосил глаза и вдруг почувствовал – красивая женщина сидит с ним рядом! А она, словно угадав его мысли, только улыбнулась краешками тонких бронзово-алых губ: сам, дескать, виноват, что не взял меня в жены.

Неожиданно за пологом залаяли собаки, послышался какой-то шум. Мужчины, а за ними и Москаленко, поспешно оделись и вышли на улицу. Из самой метели навстречу им шагал плотно закутанный снегом человек. Что-то неразборчиво сказав, он свалился на руки подоспевших матросов…

Пришельцу, появившемуся в стойбище столь неожиданным и даже таинственным образом, было очень и очень плохо. Его знобило, он все время что-то выкрикивал в горячечном бреду. Но ни одно из его слов не было понято окружающими. Чукчи предложили было позвать шамана, но помощник капитана «Ставрополя» Алексеев решительно этому воспротивился:

– Обойдемся как-нибудь без помощи духов!

Тогда человека уложили в двойной мешок из оленьих шкур, но он все равно, не приходя в сознание, стучал зубами от холода.

Пяну – так звали старейшину – посмотрел по сторонам. И, ничего не поясняя, величественно кивнул двум оказавшимся рядом женщинам. Те, нимало не смущаясь, быстро разделись догола, обнажив смуглые, покрытые замысловатой татуировкой молодые тела, и забрались в мешок, тесно прижавшись к больному. Через час-полтора он согрелся, бред прекратился: женщины, как видно, сыграли роль живой грелки.

– Вот так медицина! – засмеялся Алексеев. – Полезное с приятным, как говорится!

– Моя знай, что делай! – гордо сказал старик. – Моя всегда делай так, если злой дух холода входит в чавчу.

Кроме всего прочего, Пяну распорядился привести к яранге молодого олешка. Он взял в руки большую чашу и сам подошел к олешку с ножом в руках. Через несколько минут, вернувшись в ярангу, он протянул Москаленко чашу с дымящейся оленьей кровью:

– Пусть твоя болной человек выпьет все! До самый дно! Моя знай, что делай…

Несмотря на некоторое сомнение, высказанное Алексеевым, Москаленко все же начал вливать еще горячую кровь в плотно сжатые губы больного. Через несколько минут по телу его прошла дрожь, он сделал судорожный глоток и, под общий вздох облегчения, открыл глаза. Обвел взглядом склонившихся над ним людей, сморщил лоб, будто пытался что-то припомнить. Потом, с трудом высвободив из мешка руку, попробовал поднять ее, указывая направление:

– Амундсен… Амундсен…

Силы вновь покинули его, он снова потерял сознание.

Собравшись вместе, Грюнфильд, Алексеев, Москаленко, Рощин и Целярицкий обсуждали происшедшее. Еще будучи во Владивостоке, они слышали о том, что покоритель Южного полюса Руаль Амундсен решил предпринять попытку, вмерзнув в лед своим судном «Мод», продрейфовать через Северный полюс.

– Видимо, у норвежца что-то случилось. – Скорее всего, этот человек пришел к нам с «Мод», – высказал предположение Алексеев.

– Пожалуй, так оно и есть, – согласился Генрих Иванович. – Наверное, Амундсен попал в какую-то беду и послал его, чтобы найти в океане людей, землю. Во всяком случае, не подлежит сомнению только одно: одинокие путешественники посреди льдов и торосов ни с того ни с сего не появляются…

Еще через сутки больной окончательно пришел в себя. Чукчи еще раз напоили его горячей оленьей кровью, и он окреп настолько, что смог говорить. Гость действительно оказался матросом с «Мод». Затертое льдами судно дрейфовало на северо-запад, никаких надежд пройти через широту Северного полюса у Амундсена больше не оставалось. Зато появились болезни, кончались припасы. И Амундсен, посылая своего человека к берегу, дал ему указание найти способ снестись по радио с Америкой: американцы в этом случае смогут сообщить в Норвегию весть о бедственном положении судна, попросить выслать в помощь экспедиции аэроплан.

Норвежский матрос с надеждой смотрел сейчас на матросов «Ставрополя». Он, конечно же, рассчитывал на судовую радиостанцию русских. И, конечно же, ничего не знал о том, что топки парохода давно погашены и вычищены. А это значило, что нет на борту «Ставрополя» энергии, нет, стало быть, связи с Большой землей.

…Существует старое поверье: настоящим моряком не может быть человек с нечистой совестью. Море требует от людей немало сил и достоинств, не прощая им ни единой слабости. Вот почему вечером в яранге Грюнфильда собрались едва ли не все свободные от вахты члены команды «Ставрополя». Решался вопрос о способах оказания помощи попавшему в беду судну норвежского путешественника. Уже благополучно выкурили целый коробок табаку, но сколько-нибудь стоящей мысли в голову никому не приходило. О том, чтобы поднять пары – не могло быть и речи: каждый пуд угля находился на строгом учете, его было в обрез на обратный путь только-только до Петропавловска.

– Что же все-таки делать? – в который раз Генрих Иванович обводил взглядом лица товарищей. – Не можем ведь мы сознаться гостю в своем бессилии…

А в последнем, кстати говоря, не было бы ровно ничего зазорного: «Ставрополь» и сам находился в крайне незавидном положении, сам, по хорошим временам, нуждался в помощи со стороны. Можно, наверное, взять да и просто-напросто пояснить норвежцу: так, мол, дорогой наш человек, и так: связи с Америкой при всем своем желании установить не сможем…

– Выход? – капитан поднимался и снова устало опускался на разостланные в яранге теплые оленьи шкуры. – Я твердо знаю, что какой-то выход непременно есть.

Как истинный моряк-полярник, Грюнфильд с юношеских лет усвоил одну простую и одновременно сложную истину: безвыходных положений на свете не бывает. Но они, положения эти, обязательно появляются, как только человек теряет волю и опускает руки.

И, как ни удивительно, и на сей раз выход тоже был найден. Правда, не тотчас, а почти сутки спустя. К капитану по собственной инициативе подошел Целярицкий и молча протянул ему исчерченный карандашом лист бумаги. Генрих Иванович взглянул на него, ненадолго задумался, а потом лицо его посветлело.

– Молодец, братец! – восторженно воскликнул он. – Исполнено не хуже, чем в императорском театре! И сколько же, по-твоему, понадобится людей, чтобы оперативно смонтировать сию установку?

Радист неопределенно пожал плечами:

– Человек десять-двенадцать, никак не больше.

– А по времени?

– Пары дней, полагаю, хватит…

В тот же день со «Ставрополя» сняли рулевое колесо и динамо-машину. С помощью хитроумной системы, состоящей из вала и передаточного механизма, прямо на льду соорудили установку, которой кто-то мгновенно дал название чертовой машины. С помощью кабеля ее соединили с радиорубкой парохода, и Алексеев, дабы поддержать состояние всеобщей приподнятости, торжественно перерезал ножницами «ленту», протянутую у колеса:

– Прошу почтеннейшую публику ознакомиться с удивительными последними достижениями современной отечественной техники!

Несмотря на то, что роль ленточки выполнял самый обыкновенный телефонный провод, а на улице стоял сорокаградусный мороз, раздались дружные аплодисменты.

– К штурвалу! – торжественно скомандовал Алексеев. – Даешь энергию на нужды Норвегии.

Чтобы обеспечить необходимое напряжение, по подсчетам Рощина, предстояло вертеть этот самый штурвал не менее двадцати пяти оборотов в минуту. Дело это оказалось далеко не таким уж простым и легким: буквально через десять минут от первой смены матросов повалил пар, и они сбросили полушубки на лед. Но зато восторгам не было конца, когда появившийся у борта парохода радист поднял обе руки кверху: аппаратура заработала.

Сутки прошли в тревогах: радисту никак не удавалось установить связь с континентом. Несмотря на все его старания, эфир упорно безмолвствовал.

– Так мы долго не протянем, – тяжко вздыхал Грюнфильд. – Подобная физкультура команде скоро окажется не по силам…

Но, как иногда случается в жизни, помощь пришла совершенно неожиданно, и оттуда, откуда ее никто не ожидал. Вернувшиеся с охоты мужчины стойбища, столпившиеся вокруг машины, долго и восторженно щелкали языками, глядя на горящую контрольную электрическую лампочку. Крутят колесо матросы – горит удивительная штуковина, перестают крутить – гаснет.

Наконец, из их толпы вперед, к чертовой машине шагнул какой-то парень. Он нерешительно протянул руку к колесу, робко посмотрел на Алексеева. Тот только безнадежно махнул рукой:

– Ладно уж, покрути немножко, коли тебе и вправду так хочется…

Чукча ухватился за рукоятки и с таким усердием завертел колесо, что лампочка, под общий гул зрителей, загорелась ярче прежнего.

– Началник! – истошно завопил, рванувшись вперед, еще один из охотников. – Началник! Моя тоже будет клути колесо! Позволь, началник?!

Словом, чертова машина с этого момента больше не знала ни минуты роздыха: чукчи, сменяя друг друга, не отходили от нее ни на шаг. Сам этот нехитрый производственный процесс, как видно, доставлял им огромное и неподдельное удовольствие, а усердие их только утроилось, когда расчувствовавшийся капитан приказал выдать каждому из охотников по стакану огненной воды. Водка вдохновила чукчей, как вдохновляют аплодисменты не слишком избалованного ими артиста.

– У-э-э-эх! – пронзительно взвизгнул один из работников, и все остальные, дружно подхватив клич, снова направились было к машине. Алексееву стоило немалого труда умерить их трудовой пыл:

– Сейчас не надо, други мои! – пояснил он умоляющим голосом. – Сейчас надо спать, по ярангам идти. Отдохнем немного, опять крутить будем. Потом поработаем, други мои!

Но даже целая неделя усилий не принесла команде ничего нового: связи с Большой землей по-прежнему не было, а надежд установить ее оставалось все меньше и меньше… Единственное, что обрадовало всех, – услышанная по радио весть об установлении Советской власти в Анадыре. Обсуждали ее на все лады, судили, рядили и комментировали каждый по-своему. Конец дебатам положило еще одно, не менее сенсационное и удивительное происшествие: в стойбище пришли двое моряков с «Мод». Гансен и Вистинг – так звали норвежцев – были посланы Амундсеном на поиски возможно зимующих в Арктике судов. После встречи и беседы с ними капитан только головою вертел от изумления:

– Понимаете ли вы, какая это удивительная вещь! – в который уже раз говорил он своему старшему помощнику. – Этот знаменитый норвежец, как видно, и вправду родился в рубашке. Он ведь решил найти иголку в стоге сена, да еще и среди темной полярной ночи. И нашел! Можете представить себе подобное чудо – он нашел эту самую иголку!

…После полумесяца бесплодных попыток установить связь с американским побережьем капитан Грюнфильд полностью осознал всю их безнадежность.

Снова собрался в его вместительной яранге «военный совет», снова начались мучительные поиски выхода. Ясно было только одно: норвежцам нужно пробираться в Анадырь. Только оттуда, используя мощную береговую станцию, можно будет перекинуть радиомост на Аляску. Но как это сделать?

Решено было купить у чукчей две собачьи упряжки: одну – для путешественников, вторую загрузить провиантом и кормом для собак.

– Думаю, что хорошие деньги помогут уговорить чукчей дать норвежцам и проводника, – сказал Алексеев, – да вот только беда: в нынешнее тревожное время они, несмотря на отсталость, признают только золото. У норвежцев его нет вовсе, а у нас – кот наплакал. Но лично у меня два золотых червонца наберется…