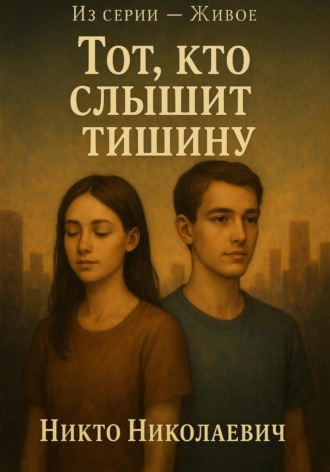

Полная версия

Тот, кто слышит тишину

Учительница пришла с чашкой кофе, на крышке – одноразовая улыбка: «Сегодня вы прекрасны». Её каблук ритмично постукивал: она опаздывала на собственные нервы. Лицо аккуратное, собранное, но в его правильности – усталость. Усталость от бесконечного «объяснять». От того, что каждую минуту нужно быть «на связи». Она поставила чашку, провела ладонью по воздуху; экраны, чуть вздрогнув, погасли – как ласточки, мгновенно взлетевшие с провода.

– Доброе утро, – сказала учительница. Голос – тренированный, с лёгким металлом на конце, как у людей, которые привыкли пересиливать фон. – Откройте, пожалуйста, учебники. Сегодня – классика. Настоящее чтение.

«Настоящее» – слово как ключ; оно должно было отпереть. Но в классе «настоящее» тут же раздвоилось: бумажные книги раскрылись, и одновременно в воздухе, прямо над страницами, вспыхнули подсказки – «объяснялки», «толкователи», «помощники». Кто-то привычно подтянул «облегчённый режим», кто-то включил «антисон» – короткие, как плевки, шутки, вкрапленные в текст. Учительница видела, конечно. Делала вид, что не замечает. Иначе урок прекратился бы ещё до начала.

Нуа села на своё место у окна. Ей нравилась эта точка – рядом со стеклом всегда тошнотворно правдив свет. Он не выдумывает, не старается казаться. Он просто падает. И в падении его можно услышать, если очень долго смотреть и очень медленно дышать.

Внутри, под ребрами, всё ещё шли отзвуки улицы: дроны, вечно шипящие «самое важное», смех, который похож на смех, потому что узнал правильную форму. Она закрыла глаза на секунду – коротко, чтобы не привлекать. Выдох – длиннее вдоха, пауза – долей тишины больше, чем обычно. Гул отступил. На его месте осталась ровная площадка – как кусочек утрамбованной земли в лесу, куда можно поставить ногу.

– Итак, – сказала учительница. – Начнём с первой главы. Нуа, будь добра, прочти вслух первое предложение.

Имя прозвучало чисто. Учительница произнесла его правильно – она всегда произносила правильно, и за это Нуа её тихо любила. Класс тоже услышал. Услышал не имя – команду: «Сейчас будет». Взгляды развернулись к последнему ряду, как подсолнухи – к солнцу, только здесь солнце – чужой момент, общее развлечение.

Страницы учебников пахли клеем и тонкой пылью. Буквы стояли густо. Чёрные прямоугольные спины, выстроенные в колонны. Они были как солдаты, да, но среди них были и пустоты – белые коридоры между словами, поля вокруг текста, нижние отступы, там, где печать «сдаёт» бумаге немного тишины. Эти белые места для Нуа были важнее любой буквы: там обитает смысл. Смысл не в «что сказано», а в «как звучит несказанное рядом».

Она провела пальцем по краю страницы – не по строке: по полю. Там было холодно и сухо. «Если я начну, – подумала она, – слово станет громче, чем то, что внутри него. Оно расплющит то, что я слышу». Она подняла глаза, встретила взгляд учительницы. В этом взгляде было усталое «пожалуйста». Нуа знала этот оттенок: «Сделай для меня, сделай для порядка, сделай, чтобы они успокоились». И в классе забулькало предвкушение – как вода в кастрюле перед кипением.

Она вдохнула. Выдохнула. И промолчала.

Молчание легло на страницы прозрачной тканью. Оно было не пустым; в нём звенел флуоресцентный свет, постукивали ножки стульев, где-то в коридоре беглец-колпачок от ручки покатился, упал и замер. В самом сердце этого молчания Нуа слышала, как у учительницы в чашке едва слышно похрустывает крышка – кофе остывал и стягивал пластик. Было слышно всё. Кроме главного – нетерпения класса, которое требовало звука, как зверь требует запах крови.

– Нуа, – сказала учительница второй раз. И металл в её голосе стал толще. – Первое предложение. Пожалуйста.

«Пожалуйста» прозвучало как «надо». Как «не ставь меня под удар». Нуа не хотела бить. Не хотела побеждать. Она хотела не предавать то, что слышит. Её язык на мгновение коснулся нёба – пока без слова. «Если скажу, – подумала она, – они возьмут слово и успокоятся. И не услышат паузу, ради которой слово придумали». Она опустила взгляд. И снова промолчала.

За первой секундой тишины, еще терпимой, родилась вторая – неловкая. Третья – обидная. На четвёртой кто-то, чтобы снять напряжение, прыснул смешком: «Зависла». Смешок оказался разрешением. Следом за ним, как по команде, включились другие: «Эй, перегрузка». «Нажми рестарт». В воздух взлетели, невидимые учительнице, дешевые гифки – робот с круглой головой, крутящийся песочный таймер, табличка «ошибка 504». Смех – сначала точечный, потом общий – захлопал по классу, как мокрые ласты по воде.

Учительница резко поставила чашку. Пластик щелкнул, как тонкий лёд. – Довольно, – сказала она и обвела взглядом ряды. Смех оборвался, оставив за собой вязкую тишину, как после карамельки, которая слиплась с зубами. – Нуа, – уже почти шёпотом, но из тех шепотов, которые режут. – Мы работаем все вместе. Давай.

Она не знала, что в этот момент молчание Нуа – не нож против нее, а попытка сохранить невидимое. Нуа подняла глаза. И просто смотрела. Ни вызова, ни просьбы. Тишина – как зеркало, в которое вдруг пришлось взглянуть.

Учительница отвела взгляд первой. Это произошло едва заметно, но класс заметил. Вожделенный «момент» закончился не тем, чего требовали. И толпа, неспособная терпеть незавершенность, зашуршала, зашевелилась, нашла привычный ход: – Иван, – сказала учительница, – прочитай, пожалуйста.

Иван прочёл. Голос Ивана был правильный – с ударениями, как в учебнике. Предложение, за ним второе, третье. Слова сделали свое – они закрыли паузу. Шум вернулся в класс, как вода в русло. Но Нуа, сидя у окна, слышала, как под этим шумом ещё долго, как гулкий колокол, звучало её «не сказанное». И это «не сказанное» было странно живым – как дрожь в груди после бега.

Иван читал ровно, как метроном. Каждое слово – отщёлкнутое зерно. Учительница кивала в такт; ей важно было, чтобы текст шел вперед, чтобы процесс не стоял – процесс всегда должен течь, иначе система начинает посылать напоминания: «Вы отклоняетесь от плана».

Нуа слушала не текст, а то, что текст заслонял. Под мономерным голосом Ивана она ухватывала микронные перемены воздуха: кто-то на первой парте шевельнул коленом – дерево парты щелкнуло, как семечко; на третьей – девочка слегка провела ногтем по пластиковой кромке и выписала тонкий писк; где-то сверху вентиляция споткнулась в ритме и сделала лишнюю, невнятную «икоту». Это была музыка, которую никто не сочинял, но она случалась – как дождь.

– Хорошо, – сказала учительница, когда Иван досчитал. – Дальше. Лена?

Лена подняла голову, включила «подсветку ключевых мест», и над ее страницей всплыло облачко – «в этом абзаце автор…». Она читала быстрее, с гордостью человека, который делает «как надо». Когда спотыкалась, система ненавязчиво подсказывала ударение красной точкой.

Нуа смотрела на эти красные точки и думала: «А если ударение поставить не там – смысл развалится или откроется ощущение?» Её тянуло в «не там». Там всегда жил воздух.

Класс шумел телами. Смартфоны, спрятанные под столешницами, по микродрожи пальцев выдавали себя. Парни на задней парте обменивались немыми смешками – один изображал «симптомы тихости» (поджимал губы, кивал себе, делал вид, что «слушает» тишину), другой давился смехом, закрываясь тетрадью. В каждом их движении Нуа слышала не издевку – страх. Страх, что молчание притягательно, как пропасть; страшно заглянуть – страшно не заглянуть.

Учительница попросила комментарии.

– Что хотел сказать автор? – спросила она, уткнув ладонь в стол так, будто этот стол – берег, на котором можно удержаться.

Заговорили руки. Они поднимались послушно, как поплавки на волне, и тонули так же послушно. Реплики были гладкими, выученными. «Автор показывает, что…». «Здесь прослеживается…». «Мне кажется важным отметить…». Гиперсеть любила такие формулы – их легко было превращать в графики «усвоения».

– А если без этих слов? – внезапно подумала Нуа. – Без «автор», «показывает», «прослеживается». Если просто… слушать.

В этот момент рядом с ее локтем прошелестел лист бумаги. Это было редкое явление – бумага в классе теперь считалась экзотикой. Мальчишка по имени Савва пустил самолётик: он мягко облизнул воздух крылом и опустился на пол в aisle между рядами. Самолётик лежал, удивленный собственной свободе. Нуа почувствовала, как в классе на полсекунды замедлилось всё – те самые полсекунды, когда неясно, будет ли скандал или все «сделают вид». Учительница заметила самолётик, вдохнула, как для замечания, и – выдохнула мимо. Выбрала «сделать вид». Полсекунды закончились.

– Нуа, – снова прозвучало ее имя. – Комментарий?

Двадцать шесть лиц повернулись к ней, как шестерёнки – к центральной оси. Взгляды были не злыми – голодными: дай нам пищу, дай реакцию, дай хоть что-нибудь, за что уцепиться.

Она подняла голову. Сказать «ничего» – значит поставить печать: «пустота». Сказать «что-то» – предать паузу. Внутри у нее возникла простая, как палец, мысль: «Можно сказать взглядом». Она посмотрела в окно – медленно, не отворачиваясь, а переводя нить внимания. В окно, где на стекле ползла тень облака. Если бы кто-то умел читать взгляды, он услышал бы: «Смотрите туда. Там – не слова».

Учительница поняла это как уход.

– Ладно, – сказала она сухо. – Перейдем к анализу композиции.

Композиция легла на класс как сетка на рыбу. Всем стало спокойнее: есть что разбирать, есть что складывать назад. А у окна текла своя «композиция»: по стеклу прокатился шепот ветра – тонкий, как нить, в которую закатили свет.

В середине урока учительница включила «обратную связь»: на партах вспыхнули три круга – зелёный, жёлтый, красный. «Понятно? Сомневаюсь. Не понимаю». Дети, почти не глядя, ткнули зелёные – как в лифте нажимаешь «вверх», даже если едешь вниз.

Только на столе Нуа круги не загорелись. К табло «активности» это прибавило минус один. Учительница заметила. В ее взгляде мелькнуло раздражение и – боль: «Ты делаешь мне хуже, не играя по правилам».

Нуа опустила глаза к странице. Между словом и словом была полоска белого. Она положила туда палец – слегка, едва касаясь. Как будто проверяла температуру воды перед купанием. «Здесь живёт смысл, – подумала. – Тот, который не измеришь». И от этой простой мысли ей стало спокойнее.

Внезапно в коридоре кто-то сильно хлопнул дверью. Самой двери система не позволила бы хлопнуть – значит, это была «чужая» дверь, старая, из тех, что остались в дальнем крыле. Хлопок ударил в стены, класс вздрогнул. Ребята расхохотались, перевели в шутку: «Ого, призрак дисциплины пришёл!» Учительница натянула улыбку, но по её шее прошёл быстрый, как молния, спазм: выдать «всё под контролем».

– Ещё пять минут, – сказала она. – Подводим итоги.

Итоги были как всегда: несколько «правильных» ответов, пара замечаний, напоминание про домашнее задание, в которое аккуратно вплеталась «рефлексия»: «Что вы почувствовали, когда читали?» Ответы – такие же правильные: «Интерес», «любопытство», «желание прочитать дальше». Система будет довольна: у класса «позитивная динамика».

У Нуа, пока все писали «рефлексию», руки сами по себе нарисовали на полях невидимую партитуру: короткая вертикальная линия – вдох, длинная – выдох; точка – скрип стула; две точки – писк пластика; волна – хмурый гул вентиляции; пустое место – взгляд в окно. Получилась музыка, которую никто не услышит, кроме неё. И это – было в порядке вещей.

Звонок, как всегда, сработал не один: каждый слышал свой. Часть детей подпрыгнула от бодрого «динь», часть – от заранее выбранного «мягкого ветра», одному мальчику в ухе прошептали: «Ты молодец». Класс распался на шумные ручьи.

Нуа последний раз провела пальцем по белому полю страницы, как по шерсти животного: «Спасибо» – не словам, а тому, что между ними. Потом встала и не торопясь вышла в коридор.

Коридор жил на собственной частоте. Плитка пола отзывалась низко и глухо, как барабан, по которому бьют мягкими палочками из поролона. Вдоль стен стояли автоматы с водой; каждый стакан сопровождался поздравлением: «Вы сделали выбор в пользу здоровья!» – и короткой вспышкой конфетти на экране. Конфетти падало беззвучно, но казалось, будто шуршит – настолько убедительно система имитировала «радость».

Нуа посторонилась, пропуская поток к столовой. «Стая» – так она про себя называла группу из шести ребят, у которых всё всегда было «как надо» – заметила ее сразу. Они чувствовали её, как птицы чувствуют воздушную яму.

– Ну что, тишина, – сказал один, высокий, с идеально ровной чёлкой. – Проглотила буквы?

– Буквы ей не лезут, – хихикнула девочка с браслетами на обеих руках. Браслеты мерцали, как брачные украшения тех цивилизаций, где у юности культ. – Может, она хранит их для кого-то особенного.

Смех. Лёгкий, с «служебным» привкусом: смеёмся, потому что так в этот момент «правильно».

– А что ты услышала там, между словами? – подмигнул другой, тот, кто минутой раньше отправлял самолётик. – Говорят, тишина шепчет правду. Какая правда у тебя?

В его интонации промелькнула искорка – не злости, а любопытства. Нуа это поймала. Она медленно повернула голову, посмотрела ему прямо в глаза и… улыбнулась – не губами, а взглядом: коротко, как вспышка. Он моргнул, растерялся на долю секунды, и стая тут же прикрыла его:

– Всё, отстань от странной. Пойдём, у нас челлендж.

Они ушли, оставив после себя шлейф парфюма и короткие, как бирки, реплики, которые система записала как «микроконтакты». На шкале «социальной вовлеченности» это отразится плюсиком – не у Нуа. У неё приборов не было.

Она подошла к окну. На подоконнике лежала забытая кем-то тетрадь в бумажной обложке. На краю – запекшаяся капля чернил, насквозь пропитавшая картон. В этой капле было всё – медленность, тяжесть, текучесть. Нуа провела рядом пальцем – не касаясь. «Чернила звучат, когда падают», – подумала она, и это было смешно и точно одновременно.

В соседнем классе кто-то запел. Потихоньку, тихим ровным голосом – похоже, учитель музыки распевал детей. Нота протянулась тонкой серебряной нитью и, как любой честный звук, тут же утонула в гуле. Но она была – и этого хватило, чтобы у Нуа внутри что-то расправилось.

Она не заметила, как рядом остановился сторож – тот самый мужчина с широкими ладонями.

– Нравится смотреть? – спросил он негромко, глядя не на неё, а тоже в окно.

В его голосе было дерево: не скрип, а тёплое, сухое «мм».

Нуа кивнула.

– Там ветер настоящий, – добавил он. – Тут – сквозняк по расписанию, а там – как пойдёт.

Она снова кивнула. Хотелось сказать «спасибо», но говорить значило разрушить это хрупкое «как пойдёт». Он понял без слов.

– Иди, – сказал он. – Сейчас столовая захлебнётся, лучше переждать.

Она пошла в противоположную сторону – в пустой коридор, ведущий к старому крылу. Там свет становился тише, а воздух – плотнее. В дальнем конце висела дверь – та самая, хлопнувшая на уроке. На ней не было панели. Дерево. Краска шелушилась, обнажая прежний цвет – тёмно-синий, как вечерняя река.

Нуа приложила к двери ладонь – на секунду, как прикладывают ухо к раковине. Дерево ответило ей тёплым шелестом волокон. Она улыбнулась сама себе и побежала обратно – вовремя: от столовой уже катился сладкий и соленый пар, схвативший коридор за горло.

В туалет она зашла не «по делу», а чтобы поставить ладони под струю воды. В школьных санузлах воду включали сенсоры: тонкая, прозрачная, чуть холоднее тела. Насадки шипели, как малыши-китайки, и тут же отключались, если рука отступала. Её интересовал не комфорт – звук.

Вода звучала по-разному с каждой раковиной. В первой – радостно и вспугнуто, как воробей. Во второй – глубже, как ручей под корнями. В третьей – ровно, без характера, как идеальная «подложка» из приложения для медитации. Она выбрала вторую. Подставила ладони, задержала под струёй, потом медленно провела ими по шершавому фарфору: «тшш».

Дверь скрипнула. Вошла одноклассница – та, что на перемене не смеялась, а смотрела. Девочка осторожно встала к соседней раковине, включила воду и вдруг, глядя в зеркало, сказала:

– Я… тоже иногда хочу молчать.

У неё дрогнули уголки губ, как у человека, который пробует новый язык.

Нуа посмотрела на неё через отражение. Девочка торопливо добавила:

– Но у меня не выходит. Сразу… – она махнула браслетом, и браслет ответил послушными огнями. – Сразу хочется «быть как все».

Нуа улыбнулась – очень маленькой улыбкой, которую может увидеть только тот, кто смотрит не на губы. Девочка кивнула, будто получила письмо. Потом быстро выключила воду и убежала – не потому, что испугалась Нуа, а потому, что испугалась себя новую.

В кабинке кто-то шмыгал – плакал тихо, как умывается кошка. Нуа услышала и вышла, чтобы не вторгаться. В школе слишком тесно для чужого настоящего – оно проступает через перегородки, как сырость. Иногда лучшая эмпатия – уйти до того, как тебя заметят.

Учительница написала родителям сразу три сообщения: короткое официальное («ваша дочь отказалась читать»), длинное тревожное («я переживаю о социализации»), и в конце – почти личное («может, стоит обсудить варианты поддержки»). Система присвоила письмам «высокий приоритет» и мягко «забеспокоила» телефон отца.

– Опять, – сказал он, опускаясь на стул в кухне. Стул вздохнул.

Мать уже была «на связи» с форумом «Родители особенных детей» и в чате «SoftSkills для подростков»:

– Там советуют разговоры по скрипту, – говорила она быстро, как слушают – перескакивая. – И ещё… тут есть программа «Молчание как навык общения». Смотри: «восемь шагов к тому, чтобы ребенок научился говорить».

– Молчание как навык? – переспросил отец и усмехнулся безрадостно. – Забавно.

Он любил дочь – странно, по-мужски: чинить. Он бы починил ей мир, если бы нашел нужный ключ. Но ключей было слишком много, а замки всё время менялись.

– Мы любим её, – сказал он, будто проверяя это слово на прочность.

– Любим, – подтвердила мать. – И поэтому… – «поэтому» развалилось на множество «надо». Надо терапевта. Надо специалиста по речи. Надо «группу». Надо «как у людей».

Нуа вернулась в свою башню и вытащила из-под кровати тетрадь без линеек. На первой странице – только её «партитуры»: вертикальные штрихи вдохов, горизонтали тишины, пунктиры смеха, дуги «жжж» от вентиляции. Она стала записывать урок: «метроном Ивана» – ровные стройные палочки; «красные точки у Лены» – пчелиные точки на полях; «хлопок чужой двери» – толстой поперечной чертой через страницу; «пауза после моего молчания» – пустой прямоугольник с мягкими краями.

Выходило красиво – и страшно. Красиво – потому что видно, как дышит пространство. Страшно – потому что виден ритм, которого никто не слышит. Она провела ладонью по карандашным линиям – графит чуть пачкался, оставляя серое облачко на подушечках пальцев.

С улицы донесся крик – не электронный, не «специальный». Настоящий. Кто-то на тротуаре поскользнулся, выругался, тут же засмеялся сам над собой. Этот крик был, как острый перец в сладкой еде – живой, жгучий. Нуа улыбнулась, закрыла тетрадь.

Вечером родители позвали её «поговорить по плану». План был мягкий, как короткий плед. Его вытаскивали, когда «холодно».

– Нуа, – начала мать, глядя в глаза, но через помощь подсказчика на внутреннем экране. – Нам важно, чтобы ты училась говорить.

Отец продолжил:

– Мы слышим тебя, – и синяя подсказка у него в линзе зелёно мигнула: «Хорошо! Утверждение эмпатии».

Нуа кивнула.

– Я здесь, – сказала она вдруг.

Родители вздрогнули. Она говорила редко, но её голос каждый раз приходил как благодать: тихий, низкий для её возраста, ровный.

– Я здесь, – повторила она. – Когда я молчу.

Им стало больно. Не от того, что они не поняли. От того, что поняли. Мать потянулась к её руке, задержала пальцы на секунду дольше, чем принято. Отец кивнул и отвернулся – быстро, чтобы не выдать влажного блеска в глазах. Системе это показалось «успешным контактом»: она поставила галочку «тёплая коммуникация».

Ночью Нуа лежала и слушала, как дом меняет кожу. Днём он был громадой из стекла и идеологий, ночью становился мягким зверем, который, наконец, не обязан никому улыбаться. Холодок от окна пахал по полу тонкой струйкой; где-то внизу железо остывало с мягкими щелчками; в соседях кто-то перевернулся на другой бок – матрас пропел короткую ноту «уу».

Она представила свой класс, только без людей. Пустые парты – как аквариумы без воды; на доске – ничего; на крючках – висят пиджаки, симметрия, порядок. И в этом пустом классе – она, одна. Взяла бы учебник? Возможно. Прочитала бы вслух? Да. Потому что слушать некому – и можно не предавать паузу. Мысль удивила её собственной честностью и… отпустила. В темноте было спокойно.

Сон пришел не картинкой, а запахом: сухая бумага, чуть подгорелый край, пыль солнца в воздухе. Она вошла в класс, где все вещи знали свои имена, но никто не произносил их вслух. Окно было распахнуто (в их школе окна не открывались – и потому сон сразу выдал себя как сон): ветер входил, как человек, который давно свой; касался штор, гладил страницы, играл на металлической кромке парты, извлекая «дзинь».

Учительница стояла у доски, но её лицо было без черт – не потому, что ей нечего сказать, а потому, что не нужно. Дети сидели тихо. Тишина не давила – держала. Как вода, в которой ты не тонешь, а лежишь, распластавшись.

– Прочитай, – сказала учительница – беззвучно, одними губами, которые в этом сне были как волны: «прочитай».

Нуа открыла книгу. Буквы не стали словами. Они стали узорами – черные травы, линии птиц, маленькие лестницы, ведущие на белые крыши полей. Она провела пальцем по строчке – рисунок завибрировал, как струна, и из вибрации вышла музыка – не мелодия, а свет. Свет заполнил класс. Дети улыбнулись – глазами, не ртами. Учительница кивнула. Окно подпевало тонкими стёклами. И в этой ясной звучащей тишине было всё, ради чего люди когда-то придумали речь: встреча.

Она проснулась без рывка – как всплывают с задержкой дыхания: медленно, с удовольствием. Сквозь шторы свет уже начинал варить утро. Первое, что она сделала – села и открыла тетрадь. На чистой странице провела длинную, устойчивую линию: «сон». Потом добавила над ней пунктиры – «окно», «шторы», «страницы». Потом – пустой квадрат: «там, где никто не требует».

Она улыбнулась. Сегодня снова будет школа. Опять шум, опять «давай, читай», опять «зависла». Но где-то под всем этим – есть класс из её сна. И, значит, он возможен – хотя бы на доли секунды, когда чья-то дверь в коридоре захлопнется не по плану, и все на мгновение перестанут «играть». На этих долях секунды держится новый мир – тот, где её язык не «отказ», а «ключ».

Глава 4. Шёпоты за спиной

Подъезд днём пах мокрой щёткой и терпкой лимонной пеной, а вечерами – супами, чужой корицей и редким смехом, который быстро съедал бетон. Здесь всё было слышно лучше, чем дома: лифт говорил вежливее, чем люди, датчики на потолке кивали зелёным, как воспитанные соседи, а сами соседи предпочитали говорить полголоса – чтобы вроде бы и не сплетни, а всё же услышали, кому положено.

– Видела? Опять прошла, – сказала женщина с пятого, встряхивая ведро так, будто оттуда можно вылить чужую тайну.

– Кто? – рассеянно откликнулась соседка сверху, перекладывая из пакета помидоры в керамическую миску, стараясь не смотреть в сторону двери Нуа.

– Да девочка ихняя. Ни здрасте, ни до свиданья. Глазищи – как у совы.

– Может, стесняется, – пожала плечом та, у кого всегда всё было «может». – Сейчас такие пошли.

– Стесняется, – хмыкнула первая. – А как на тебя глянет – мороз. Будто считывает. Будто ты – прозрачная.

Труба в шахте лифта коротко стукнула, внизу щелкнул затвор двери. Лифт поднялся, дунул прохладой. Из кабины вышла Нуа – легкая, с рюкзаком, который сидел на плечах так, словно был не ношей, а просто двумя тёплыми ладонями. Девочка кивнула обеим женщинам – крошечный, вежливый кивок, в котором не было ни покорности, ни вызова. И пошла вверх, не торопясь. Шаг ее был прозрачный и упрямый, как струйка воды в ливень: всё равно найдёт себе путь.

– Видала? – прошипела ведроносная, когда дверь наверху мягко всосала девочку. – Ни звука. Вот уж точно: тишина.

– А вы чего хотите? Чтобы пела? – вздохнула вторая, но глаза у неё тоже остались тревожными. Глаза всегда выдают честнее слов.

На лавочке у подъезда, в вечерней тени, сидели двое стариков, один плел из резинок для банок тугой шарик, другой глядел прямо, как умеют смотреть только те, кто жил до экранов. Они говорили не шёпотом – их слова были тяжёлыми, трезвыми, будто их заранее примеряли на язык.

– Раньше у нас мальчишка на втором на гармошке играл, – сказал первый, – вот это шум. Хороший. Слышно было на весь двор, и никто не умирал.