Полная версия

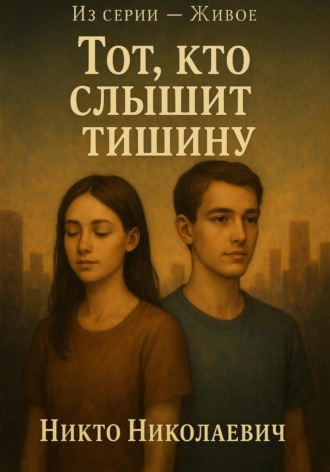

Тот, кто слышит тишину

Дорога домой.

Небо завешано рекламными полотнами – на них лица улыбаются одинаковыми улыбками, как будто их учила та же учительница. Дроны тянут лозунги, шумят пропеллерами. В маршрутке динамики предлагают сменить тариф, в метро панели рассказывают о кино, где «героиня нашла себя». Люди в наушниках повторяют мотивационные тексты, чтобы не слышать собственную усталость. Город похож на сцену, где каждый – актёр, играющий роль «живу правильно».

Нуа идёт пешком. Она считает ступени мостовой – не числами, а оттенками их звука. Эта – звонкая, короткая, будто камень пуст, в нём есть полость. Следующая – тупая, тяжелая, как будто под ней земля напиталась влагой. Ещё одна – с тонким треском, как волосок льда в начале весны. Ничего из этого нельзя уложить в таблицу. Но это – и есть путь, самый надежный: шаг за шагом, звук за звуком.

У киоска с журналами маленький мальчик плачет. Его голос яркий, прозрачный, как стекляшка. Мать склоняется, говорит что-то утешающее – это «что-то» тонет в общем гуле. Нуа останавливается. Она не подходит – не из холодности, а потому что чувствует: здесь ее голос ничего не добавит. Зато она слышит, как между мальчиком и матерью вдруг случается согласие – не словесное, а дыхательное: их вдохи попадают в один ритм, выдохи – в другой, и в этот момент плач стихает сам собой. Ни одна система не зафиксирует «совпадение дыхания», но именно оно важно.

Ближе к дому шум становится привычнее – одни и те же мемы во дворе, один и тот же спор на лавочке, один и тот же звук лифта, слегка заедающий на седьмом. У подъезда – старик в кепке. Он сидит молча, без интерфейса. Его руки лежат на коленях. Он смотрит прямо, мимо всего. Нуа поравнялась – он кивнул едва заметно. Этот кивок – как ниточка, переброшенная через пропасть. Она ответила таким же. В городе, где все «на связи», двое на секунду действительно связались.

Дверь квартиры мягко шепчет: «Добро пожаловать». В прихожей лампа загорается без щелчка – датчик решил, что так комфортнее. Мать на кухне разговаривает с кем-то – не с человеком: «Подтверди доставку», «Замени в списке продукты на аналог без сахара», «Покажи рецепт». Отец в кабинете, уставившись в воздух, руками ловит невидимую схему, двигает её, увеличивает, подставляет один блок к другому. Их голоса не грубые, не жёсткие, но в них чувствуется усталость – тот особый оттенок, когда разговариваешь весь день и ни разу не сказал ничего важного.

– Как школа? – спрашивает мать в пространство, чтобы система сама доставила вопрос адресату.

Нуа проходит мимо.

– Она игнорирует, – отмечает система спокойным голосом.

– Она не игнорирует, – тихо говорит Нуа. Но вслух, только для себя.

Ее комната – другая страна. Окна утолщены специальным стеклом, стыки стен обработаны материалом, поглощающим отголоски. Потолок не знает команд «включи» и «расскажи». На полу – ковер с узором, похожим на карту речной дельты. В углу – старая полка, на которой стоят вещи, не умеющие разговаривать: раковина, подобранная когда-то у моря; деревянный кубик с вырезанной буквой; камень с вкраплением кварца; книга без электронных слоёв – бумага, чернила, запах.

Нуа снимает обувь и босыми ступнями становится на ковёр. Ткань отвечает ей шёпотом нитей. Она проходит к окну, прислоняется лбом к стеклу – стекло холодит кожу немножко, но не кусается. Снаружи день медленно гаснет. Вечерний свет, прежде чем уйти, еще раз оглаживает дом, как рука по плечу.

Она садится на пол, подбирает под себя ноги, закрывает глаза. Как только закрывает – мир начинает распаковываться. Сначала пропадает шелест лифта, потом – дальний рык города, потом – механическое дыхание общедомовой вентиляции. Остаётся её собственное дыхание. Оно кажется ей не звуком, а движением света: вдох – свет становится чуть ярче, выдох – мягче. Она слушает, как паузы разрастаются, как тишина наполняется деталями, как всплывают невидимые слои.

Сердце бьётся устойчиво. Между ударами – широкие пространства, где можно пройти, не задевая ничего. В этих пространствах кто-то живёт. Не «кто-то» как существо. «Кто-то» как смысл. Он не требует названия. Он не просит внимания. Он просто есть, и от того, что ты его слышишь, тебе становится крепче спина.

Иногда ей кажется, что в тишине есть очертания – не предметов, а направлений. Как будто тишина не просто «отсутствие», а «путь». Он не прямой. Он вьётся, иногда исчезает, как тропинка в высокой траве, но если не торопиться, снова находится. Её никто не учил этому. Никто не говорил: «Делай так». Она просто слушает, и путь сам проявляется.

За стеной отец повышает голос. Это не крик – просто привычка говорить громко, когда сомневаешься, услышали ли тебя. Мать отвечает еще громче. Система предлагает «режим примирения» – специальную последовательность фраз, которые должны снизить градус. Родители согласны, повторяют за подсказчиком, и их голоса становятся гладкими, как пластиковые ложки. Нуа открывает глаза. Ей больно не от того, что они спорят, а от того, что этот спор похож на вещание – в нем нет настоящей их.

Она достает с полки бумажную книгу. На развороте – рисунок леса. Растяжка линий настолько тонкая, что кажется, будто это не чернила, а человеческое внимание, впитавшееся в бумагу. Она проводит пальцем по ветке дуба – шершавость страницы отвечает тёплым сопротивлением. В этот момент ей приходит мысль, ясная и не страшная: «Я не сломана». Это не протест. Не декларация. Просто знание, такое же простое, как «снег холодный».

Вечером в домах принято «быть вместе». Система зажигает уютный свет, включает «домашние списки»: что обсудить, во что поиграть, какой фильм посмотреть «для сближения». Родители зовут Нуа в гостиную. На столе – тарелки, пар поднимается, и кондиционер снова мягко его ест. Голос из потолка предлагает: «Семейный квиз». Отец улыбается без улыбки: «Почему бы и нет». Мать кивает: «Это развивает». Нуа садится тихо, будто извиняясь за присутствие.

Вопросы сыплются: «Что вы больше всего цените в общении?» – «Какой ваш любимый цвет?» – «Если бы вы могли поговорить с кем-то историческим, кто бы это был?» Ответы родителям подсказывает алгоритм – незаметно, ненавязчиво, предлагая фразы, которые звучат искренне. Они копируют их почти дословно. Нуа слушает и ловит себя на том, что пропадает из комнаты: не потому, что не хочет, – потому что сказанное не оставляет следа. Никакой резонанс не появляется – как монета, брошенная в пластиковое ведро: звук есть, смысла нет.

– А ты, Нуа? – спрашивает мать, и в этот раз вопросы не адресованы пространству, а ей, прямо. Это редкость.

Девочка поднимает взгляд. Если бы она сказала то, что чувствует, она бы сказала странно: «Я ценю, когда между нами можно слышать, как падает тишина». Но это звучало бы как ошибка – так система и подписала бы. Поэтому Нуа просто кивает.

– Ей тяжело, – объясняет за нее мать. – Мы работаем над этим.

«Мы работаем» – фраза, как камень, который кладут на что-то живое, чтобы оно не шевелилось. Нуа молчит, не потому, что соглашается, а потому что любое слово сейчас убьёт крошечную ясность, возникшую днём: она не сломана.

После ужина мать разбирает покупки на планшете – пальцы летают, как птицы. Отец уходит в кабинет, «добрать важные сообщения». Девочка возвращается к себе. На пороге оборачивается: в дверном проеме воздух звенит тонко, почти неслышно – как проволока на ветру. Это не от проводов. Это от того, что в доме слишком много сказано, и сказанное не легло. Ей хочется открыть окно и пустить настоящий холод – тот, который без слов, без программ, без инструкций. Но окна у них не открываются – так безопаснее, так «энергоэффективнее». Она вздыхает и идёт дальше.

В комнате она ставит на пол раковину, подносит ухо к ее спирали. Внутри раковины шумит море, говорят. На самом деле шумит кровь – её собственная, отзывается в известковом доме давно мертвого моллюска. Но какая разница? Море – это тоже кровь, только других существ. Она слушает долго, пока корпус раковины не прогреется от её рук. Потом запирает в ладонь деревянный кубик с вырезанной буквой. Буква «Н» – как начало ее имени. Если приложить кубик к щеке, дерево отдаёт остаточным теплом чьих-то рук – тех, кто его вырезал. Человек, у которого тоже был вечер. У которого что-то болело. Который, может быть, хотел молчать, но ему пришлось говорить.

Перед сном она садится у окна и решает то, чего раньше избегала: попробовать выйти завтра не просто «в школу и назад», а на один квартал дальше. Там – улица, на которую она никогда не заходила: узкая, с высоким домом, в чьём подвале, говорят, хранится старая деревянная дверь без логотипов. Никто не знает, куда она ведёт. Одни говорят – никуда, потому что так не бывает. Другие – что это просто архитектурная игра. Третьи – что дверь не открывается. Но Нуа не интересует, что за дверью. Её интересует, как она звучит, когда к ней приложить ухо.

Она засыпает с этой мыслью – и сон приходит не картинками, а чистым темно-синим полем. В этом поле пульсирует точка. С каждым вдохом – ближе, с каждым выдохом – дальше. В какой-то момент точка перестаёт мигать и превращается в линию. Линия не прямая – у неё есть мягкий изгиб, как у береговой линии. По ней можно идти.

Сквозь сон доносится обрывок родительского разговора – приглушенный «режим примирения» завершился, и теперь они говорят сами. В их голосах – человеческое, неотредактированное. Отец шепчет: «Я боюсь за неё». Мать отвечает: «Я тоже». Это правда. И правда звучит всегда чуть тише, чем ложь. Нуа улыбается в темноте. Она не слышала слов – слышала форму. И этой формы достаточно, чтобы не чувствовать себя покинутой.

Ночь ложится на город, как покрывало, которое кто-то бережно встряхнул на балконе. Гиперсеть шепчет, не замолкая, – но в ее шепоте впервые за день появляются длинные, расплывчатые паузы. Будто сеть тоже устала и хочет лечь в траву, уткнуться лицом в землю и наконец-то ни с кем не делиться.

В тишине комнаты девочка поворачивается на бок, поджимает под себя ладони и тихо смеётся – это даже не смех, а выдох, который тепло касается простыни. Этот крошечный звук никто не сохранит. Он не станет воспоминанием в облаке. Он останется между ней и тем, что она слышит, когда «не звучит».

Глава не заканчивается, как ролик, – четкой заставкой и надписью «продолжение следует». Она просто медленно гаснет вместе с домом, где, кроме девочки, никто не умеет слушать. И всё же ей кажется: где-то в городе, в другом окне, кто-то тоже в эту минуту не сказал ничего и услышал больше, чем можно вынести. И это знание – маленькая, но настоящая радость, которой не страшно делиться даже молча.

Глава 2. Башня из стекла

Дом, в котором жила Нуа с родителями, выглядел снаружи как сотня других домов.

Высокая башня из стекла и бетона, с ровными рядами окон, одинаковыми балконами и одинаковыми занавесками, которые система каждый вечер советовала менять «для настроения». В этом доме всё было предсказуемо: лифт останавливался ровно на секунду дольше, чем хотелось жильцам; двери шептали приветствия одинаковыми голосами; коридоры пахли одинаковым «свежим воздухом из банки».

Но у Нуа была своя башня – не видимая с улицы.

Её звукоизолированная комната.

Стены в ней были толще, чем полагалось по нормам: отец заказал особую отделку, мать настояла на многослойных панелях, которые «глушат» шум Гиперсети. Снаружи это выглядело заботой. На самом деле – тревогой. Родители надеялись, что, убрав звуки, они помогут дочери «вернуться к норме». Они не понимали: Нуа вовсе не стремилась к норме.

Когда она закрывала дверь в комнату, мир вокруг переставал быть похожим на оркестр из тысяч гудков. Звуки гасли, будто падали в воду. Даже собственное дыхание становилось плотнее, глубже. Башня была как чаша, где тишина хранилась в целости.

Для Нуа это было убежище.

Для родителей – тюрьма.

Они не понимали, почему девочка часами сидит внутри, не включая интерфейсы. Им казалось, она прячется. Им казалось, она отказывается жить «как все». Но сама Нуа чувствовала, что только здесь она по-настоящему присутствует.

Вечерами родители спорили.

Не о том, любят ли они дочь – в этом сомнений не было. Они спорили о том, как её «исправить».

– Ты видел сегодня в школе? – мать говорила, не глядя на мужа, а в экран, где отражалась её собственная тревога. – Она снова не ответила. Учительница написала.

– Я видел, – отец вздыхал, отрываясь от рабочих сообщений. – Нужно обследование. Я читал статью, там говорилось о «синдроме отказа от аудиопотока». Возможно, у неё именно это.

– Но почему? – мать почти шептала. – Мы же всё сделали правильно. Она растёт в лучших условиях. Она здорова.

Они обсуждали диагнозы, школы, методики.

Они не обсуждали главное: может быть, она слышит то, что они разучились слышать.

Нуа подслушивала их разговоры не ушами – сердцем. Она знала: они боятся. Боятся, что их дочь останется «иной». Боятся, что не впишется. Боятся, что не сможет жить в мире, где шум = жизнь.

Она не злилась на них. Она чувствовала: они пленники того же шума. Они не могли иначе.

В своей комнате Нуа любила сидеть у окна. Окно выходило на запад, и вечером свет падал внутрь, окрашивая стены в золотой цвет. В эти минуты стеклянная башня становилась похожей на храм.

Окно не открывалось. Оно было создано так, чтобы фильтровать шумы города, оставляя только свет. С одной стороны – тюрьма: нельзя распахнуть створку, вдохнуть настоящий воздух. С другой – убежище: никакие крики дронов, никакие лозунги не пробивались внутрь.

Стекло отражало её лицо, и иногда Нуа казалось, что за отражением стоит другая девочка. Та, которая умеет говорить. Та, которая легко смеётся с другими детьми. Та, которую хотят видеть родители. Но между ними всегда оставалась тонкая прозрачная стена.

Башня держала её, как ладони держат воду: мягко, но не позволяя вылиться наружу.

Иногда родители пытались втянуть её в «нормальный» мир.

Они приносили новые устройства: браслет, линзу, наушник.

– Попробуй, – говорила мать. – Это не больно. Это весело.

Нуа надевала. В ушах мгновенно начинал шуметь поток. Тысячи голосов, обрывки фраз, инструкции, музыка, реклама. Это было как если бы в голову вдруг вселилась толпа. Она снимала устройство.

– Не нравится, – говорила тихо.

Родители переглядывались. В их глазах – усталость и страх.

Они не понимали: для неё шум – не веселье. Шум – как рой пчёл внутри головы.

– Но ты должна учиться общению, – повторял отец. – Иначе ты никогда не сможешь…

Он не договаривал. Не сможешь что? Работать? Дружить? Быть счастливой? В его словах всегда оставалась пустота.

Нуа молчала. Она знала: счастье – точно не там, где тысячи голосов перекрикивают друг друга.

Иногда ночью, когда родители засыпали, она вставала и босиком шла по комнате. Пол приятно холодил ступни. Она дотрагивалась до стен, до полки, до стекла окна. И слушала.

Башня жила своей жизнью. В бетоне прятались маленькие трещины, в которых эхом отражался ее шаг. В стекле звенела даль – как будто где-то за горизонтом кто-то звал её без слов.

Башня была её тюрьмой: здесь она отделена от всех, кто живёт в шуме.

Башня была её убежищем: только здесь она могла услышать себя.

И в этой двойственности – ключ.

По вечерам башня становилась ареной их тревог.

Мать ходила по кухне туда-сюда, её браслет выводил графики – сколько слов за день сказала дочь, сколько раз улыбнулась, сколько социальных контактов «зафиксировано системой». Цифры были беспощадны: почти нули.

– Это ненормально, – повторяла мать, то ли себе, то ли мужу. – В её возрасте дети уже ведут каналы, у них десятки друзей, они умеют общаться. А она…

– Она особенная, – осторожно говорил отец. – Может быть, это просто этап?

– Особенная? – мать останавливалась и смотрела на него так, будто слово «особенная» было ругательным. – Ты понимаешь, что это значит? Её не примут. Она будет одна. Всю жизнь одна!

Они спорили, пока голоса не срывались, пока в доме не включался «режим примирения»: система мягко предлагала фразы для «здорового диалога». Родители, уставшие, соглашались. И уже чужими голосами говорили:

– Я ценю тебя.

– Я понимаю твою тревогу.

– Мы вместе справимся.

Нуа слышала. И именно поэтому знала: они не справятся. Потому что настоящие слова гасли, а искусственные только маскировали пустоту.

Иногда, оставаясь одна, девочка начинала эксперимент. Она садилась посреди комнаты, закрывала глаза и слушала, как живёт её башня.

Сначала тишина казалась ровной, как белая стена.

Но стоило прислушаться – и проступали слои:

–глубокий гул города внизу, приглушенный, как дыхание великана сквозь подушку;

–щелчки в трубах – короткие, резкие, будто кто-то перебирает струны;

–скрип в перекрытиях, похожий на виолончельный смычок;

–её собственное сердце – ритм, на который накладывались остальные звуки.

Из этого хаоса складывалась музыка. Не та, что звучала в наушниках у сверстников. Настоящая – живая, без повторов.

Она слушала и представляла: стены – это барабаны, пол – низкие струны, её дыхание – мелодия. Башня становилась оркестром, где дирижером была она одна.

Это была её тайна. Родители считали, что башня делает её молчаливой. А она знала: именно здесь она впервые научилась слышать.

Окно в её комнате было особым. Оно отражало не только её лицо, но и весь город, как перевёрнутый экран. Вечерами оно превращалось в зеркало, и Нуа видела себя удвоенной: девочка здесь, в башне, и девочка там, за стеклом, в шумном мире.

Иногда ей казалось, что отражение живёт собственной жизнью.

Что та девочка за стеклом может заговорить. Что у неё есть голос. Что она смеётся, спорит, поёт. И в этот момент сердце Нуа щемило – не от зависти, а от странного чувства: будто у неё украли часть её самой и поселили по ту сторону стекла.

Но чем дольше она смотрела, тем отчетливее понимала: девочка там – пустая, лишенная сути. В ней не было тишины. Только фон, отражение чужих голосов.

И тогда Нуа отворачивалась. Она выбирала оставаться здесь, по эту сторону.

В одну ночь ей приснился сон.

Башня, в которой она жила, вдруг стала прозрачной. Стены растворились, и она оказалась в огромном стеклянном колоколе, висящем над городом. Внизу – море голосов, они поднимались вверх, били в колокол и отскакивали, не задевая ее.

Сначала ей было страшно: казалось, что стекло не выдержит и рухнет, и тогда голоса затопят ее. Но потом она услышала другое: между ударами голосов были промежутки. В эти промежутки прорывался свет. И свет звучал. Он не говорил слов, не пел песен, но был настолько ясен, что заглушал всё остальное.

Она проснулась с ощущением: её башня – не просто комната. Это ее инструмент. И если она научится, то сможет сыграть на нём ту музыку, которую никто больше не услышит.

Взрослые видели в ее комнате проблему.

Учителя говорили: «Изолировать ребёнка нельзя – она потеряет навыки». Родители соглашались и всё чаще обсуждали «психологов», «новые программы», «коррекционные курсы».

Но сама Нуа знала: башня – это не о том, чтобы прятаться. Это о том, чтобы сохранять. Здесь она могла оставаться собой. Здесь тишина не считалась пустотой. Здесь можно было услышать, как мир дышит.

Башня была тюрьмой, потому что за её пределами Нуа считали чужой.

Башня была убежищем, потому что именно здесь она становилась живой.

Глава 3. Молчаливый урок

Школа начиналась еще на лестничной клетке. Едва дверь квартиры мягко проглотила за спиной Нуа её тихий шаг, пространство перешло в другой режим – «общественный»: стены заговорили чуть громче, чем дома, лифт приветствовал бодрым тоном, порядком утомившим даже сам себя: «Хорошего дня. Не забудьте улыбнуться». Металлическая кабина, запах дешёвой цитрусовой свежести, которая тут же, как послушный актер, уступала место подъездной влажности – всё это звенело в воздухе, как тонкая струна, на которую кто-то без конца играет одну и ту же безопасную ноту.

На первом этаже, в стеклянном шлюзе, где датчики моргали зеленым, её на секунду обдало чужими голосами. «Отметка посещаемости – плюс один», – произнесла система. Плюс один к чему? К кому? Нуа машинально подтянула лямку рюкзака, будто собираясь плотнее к самой себе, и шагнула на улицу.

Город был громок не количеством децибел – густотой. Звук здесь не распространялся волнами, он стлался слоями. Первый слой – транспорт: шины, глухо катающиеся по черной ленте; электрические автобусы, которые старались не рычать, а потому шипели, как недовольные кошки. Второй – торговля: дроны с баннерами, чиркающие в небе, озвученные голоса витрин, убеждающие купить, подписаться, попробовать. Третий – человеческий: разномастные разговоры, смех и быстрая, почти невнятная речь, в которой смысл терялся, как косточка в сладком варенье. И поверх всего – ровный шелест Гиперсети, тот самый несмолкающий фон, где тысяча «слышишь?» отвечала друг другу «да, да, да», даже если никто никого не слушал.

Нуа шла медленно. Она училась распознавать в этой многослойности пустоты – не дырки, нет, – просветы. Там, где звук «не успевал», где механика города промахивалась, обнаруживалась крошечная пауза. В такой паузе слышно, как птица, не выдержав, хлопнет крылом не по команде. Как рекламный флаг чутко дернется от истинного порыва ветра, а не от запрограммированного колыхания. Как под подошвой её ботинка одна плитка мостовой отзовётся не так, как соседняя – матово, звонче, будто у неё своя история сколов и дождей.

У ворот школы детей было много. Толпа – правильное слово, хоть его и не любят в методичках. Толпа всегда хочет, чтобы ей отвечали. Она всегда проверяет – отзовешься ли. Девочки в джемперах, мальчики с короткими стрижками, браслеты на запястьях светятся огоньками уведомлений; линзы в глазах прожигают воздух невидимыми экранами; голоса, голоса, голоса. «Смотри, я выложил». «Подписчики с ночи добили тысячу, ха!» «Сегодня челлендж – не молчать девяносто минут, кто проиграет – сторис с позором». Слово «молчать» в их устах звучало как «наказание»: бесцветно, с привкусом запрета.

– Эй, Нуа! – окликнул ее кто-то из дворовой компании, с которой они учились с первого класса. Голос лёгкий, беззаботный, но в конце – маленький крючок ожидания, как в рыбной снасти: «Ответь».

Она подняла взгляд, кивнула – коротко, так, чтобы кивок был именно кивком, а не поклонной расплатой.

– Всё ещё без линзы? – спросили. – Как ты вообще ориентируешься?

Нуа не ответила. «По-другому», – подумала. «По-другому – не значит хуже».

Проходя мимо турникетов, она заметила охранника. Пожилой, с широкими ладонями, в которых когда-то точно держались гвозди, а не сенсоры. Он наблюдал за потоком детей без линз, но видел – глазами. Их взгляды встретились на одно мгновение. Мужчина чуть заметно кивнул, будто подтверждая: «Есть». Она ответила едва-едва – движение века. Это было слишком мало для системы, чтобы посчитать «контакт», и достаточно для того, чтобы Нуа почувствовала: она не одна в своём «по-другому».

Вестибюль школы пах пластиком и влажной тряпкой, которой только что протерли пол. Электронное табло бодро мигало: «День внимания: используйте активное слушание. Подсказки доступны в разделе “Эмпатия+”». Надпись бросала тень, будто живую: приложения учили слушать, подсказывали кивки и реплики, как учат держать вилку или завязывать шнурки «крест-накрест». Нуа смотрела на это и думала: «Слушать – это не про слова. Это про то, что между ними».

Лестница отдавала её шаги сухим эхом. В каждом пролете – свой тон. Первый – как удар деревянной палочки по струне, второй – мягче, третий – с едва слышимым треском где-то в глубине бетона. Она знала: если приложить ладонь к перилам и замереть, почувствуешь, как школа жива, как внутри её стен бегут тонкие токи, как лифт разговаривает с щитовой, как в вентиляции вздыхает воздух. Где-то внизу в столовой уже включили огромную кастрюлю; пока она пустая, сталь поёт чисто и печально.

В коридоре перед её классом мальчишки играли в «воздушный мяч»: на запястьях у них блестели браслеты, мяч не существовал, но существовал звук: хлопок-писк, хлопок-писк – договариваясь между собой, оглашая победу, стирая проигрыш из памяти, как ненужный кэш. Девочки чуть поодаль синхронно репетировали танец, каждое движение отражалось в экране, разметка по полу указывала, где «правильная» траектория руки, где «достаточно мило» улыбнуться. Кто-то хлопнул её по плечу – быстро, чтобы система зафиксировала «дружественное взаимодействие». Она не вздрогнула; просто слегка отошла в сторону, оставляя пространство у стены, где воздух тише.

Дверь класса подалась и мягко отпружинила: система сопротивлялась хлопкам – она предпочитала аккуратные входы. Внутри стоял янтарный свет – осенний, рассеянный, через верхнюю кромку жалюзи. Парты – как аквариумы: в каждой мог бы плавать свой маленький экранный мир. Пока что – пусто. Но это «пока» длилось считанные секунды.