Полная версия

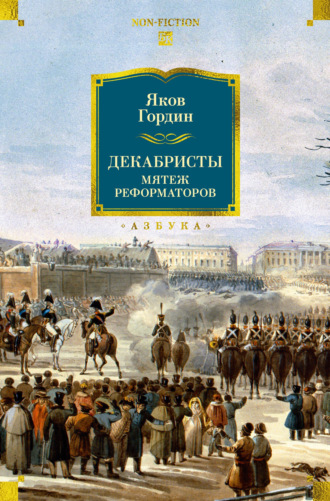

Декабристы. Мятеж реформаторов

Распустив в 1763 году депутатов комиссии Уложения, собранных Елизаветой, Екатерина указала созвать новую комиссию для той же цели. Причем, кроме дворянских и купеческих депутатов, в комиссии должны были заседать и представители государственных крестьян. Это было небывалое новшество, тоже внушающее немалые надежды на установление политического равновесия и социального мира в стране.

Надежд было много. Никогда еще не было столько надежд на обновление российской общественной жизни, надежд на установление справедливого и рационального государственного устройства.

Антикрепостнические эксперименты, отмена тайной полиции, обличение «скверного лакомства и лихоимства» – все это делалось явно и громко. А рядом шла другая – тихая – деятельность.

Едва ли не первым крупным государственным деянием Екатерины было обуздание Сената, ликвидация елизаветинского «сенатского конституционализма».

При этом надо иметь в виду, что идея дальнейшего усиления Сената, прямого противопоставления его опасности деспотизма была достаточно популярна в 60-е годы. Известный просветитель, друг Н. И. Новикова С. Е. Десницкий предлагал императрице создать Сенат из шестисот или восьмисот человек. Причем этот многочисленный Сенат должен был включать представителей не только дворянства и духовенства, но и разночинцев…

В начале 1764 года на пост генерал-прокурора назначен был тот самый князь Александр Алексеевич Вяземский, который подавлял волнения на Урале. Тридцатисемилетний генерал, никогда не воевавший, но исполнявший «тайные поручения», человек весьма ограниченного ума (Екатерина потом жаловалась своему статс-секретарю Храповицкому: «Сколько я из-за него вытерпела! Все говорили, что он дурак»), Вяземский нужен был императрице как противовес участникам и идеологам переворота. Он не обладал самостоятельным влиянием или известностью. Он был всем обязан Екатерине и выполнял ее указания с непреклонной исполнительностью. Это был чистый кондотьер, вельможа-бюрократ. Этот человек должен был ведать Сенатом, финансами, внутренними делами, то есть был одновременно министром финансов, юстиции и внутренних дел. Он подчинялся только самой императрице.

Чтобы понять стиль поведения новой властительницы, достаточно прочитать секретную инструкцию, данную генерал-прокурору при вступлении его в должность.

С Вяземским Екатерине не надо было хитрить, и она, блокировавшаяся с конституционалистом Паниным, созывавшая конституционную комиссию Уложения, сочинявшая знаменитый Наказ в лучших традициях европейского Просвещения, в секретном наказе генерал-прокурору, реализатору ее прагматических намерений, обосновывает необходимость неограниченного самодержавия. Причем обосновывает она этот тезис соображением как примитивным, так и традиционным: «Российская империя есть столь обширна, что, кроме самодержавного государя, всякая другая форма правления вредна ей, ибо все прочее медлительнее в исполнениях и многое множество страстей разных в себе имеет, которые все к раздроблению власти и силы влекут, нежели одного государя, имеющего все способы к пресечению всякого вреда и почитая общее добро своим собственным, а другие все, по слову Евангельскому, наемники есть».

Все здесь глубоко значимо: и установка на концентрацию власти, и представление о благе государства как о «собственности» самодержца, и полное непонимание представительного принципа – трактовка всех, кроме государя, как наемников, а не органичных представителей страны. Между тем написано это было в канун съезда депутатов от сословий.

Холодная и расчетливая политическая игра Екатерины началась уже тогда.

Что же до Сената, то императрица наставляет своего «сильного человека»: «В Сенате найдете вы две партии, но здравая политика с моей стороны требует оные отнюдь не уважать, дабы им через то не подать твердости и оне бы скорее тем исчезли, а только смотрела я за ними недреманным оком, людей же употребляла по их способностям к тому или другому делу. Обе партии стараться будут ныне вас уловить в свою сторону. Вы в одной найдете людей честных нравов, хотя и недальновидных разумом; в другой, думаю, что виды далее простираются, но не ясно, всегда ли оныя полезны. Иной думает для того, что он долго был в той или другой земле, то везде по политике той его любимой земли все учредить должно, а все другое без изъятия заслуживает его критики, несмотря на то что везде внутренние распоряжения на правах нации основываются. Вам не должно уважать ни ту, ни другую сторону, обходиться должно учтиво и беспристрастно, выслушивать всякого, имея только единственно пользу отечества и справедливость в виду, и твердыми шагами идти кратчайшим путем к истине».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Notes

1

Восстание московских стрельцов. 1689 год. М., 1980. С. 3.

2

Цит. по: Голикова Н. Б. Астраханское восстание 1705–1706 гг. М., 1975. С. 285.

3

Термин «дворянская гвардия» вызывает серьезные сомнения, тем более что сам Милюков страницей ранее писал о комплектовании «потешных» из придворных товарищей юного царя, мелких дворян и «совсем простого происхождения ребят». Гвардия включала в себя выходцев из всех сословий (мы в этом еще убедимся) и была явлением принципиально внесословным.

4

Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Ч. 3. Вып. 1. СПб., 1901. С. 153.

5

История «майорских розыскных канцелярий» исследована в работе В. И. Веретенникова «История тайной канцелярии петровского времени». Харьков, 1910.

6

Ключевский В. О. Неопубликованные произведения. M., 1983. С. 27.

7

Ключевский В. О. Неопубликованные произведения. С. 27.

8

Ключевский В. О. Неопубликованные произведения. С. 29.

9

Анисимов Е. В. Податная реформа Петра I. Л., 1982. С. 250.

10

Фонвизин М. А. Сочинения и письма: в 2 т. Т. 2. Иркутск, 1982. С. 115.

11

Фонвизин М. А. Сочинения и письма. Т. 2. С. 114.

12

Ключевский В. О. Боярская дума древней Руси. М., 1902. С. 365.

13

Черепнин Л. В. Земские соборы русского государства в XVI–XVII вв. М., 1978. С. 156.

14

Фонвизин М. А. Сочинения и письма. С. 122.

15

Ключевский В. Курс русской истории. Ч. V. М.; П., 1925. С. 379–380.

16

Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1963. Кн. 9. С. 12.

17

Зутис Я. Остзейский вопрос в XVIII веке. Рига, 1946. С. 148.

18

Анисимов Е. В. Россия в середине XVIII века. М., 1988. С. 25.

19

Зутис Я. Остзейский вопрос в XVIII веке. С. 199.

20

Ешевский С. В. Сочинения по русской истории. М., 1900. С. 143.

21

Вся эта проблематика проанализирована на большом и актуальном материале в цитированной выше книге Е. В. Анисимова.

22

Бильбасов В. А. История Екатерины II. Т. 2. Берлин, 1900. С. 196.