Полная версия

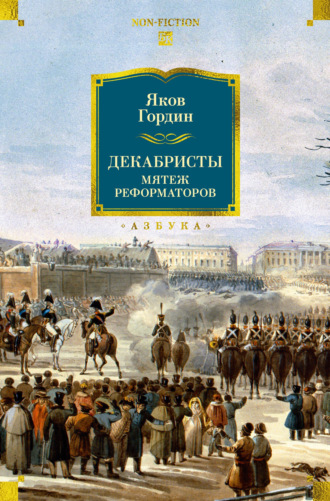

Декабристы. Мятеж реформаторов

И далее Ханыков говорил Алфимову о возмущении солдат и инертности офицеров. Но на другой день оказалось, что офицеры вовсе не инертны. Быстро образовалась группа преображенцев и семеновцев, готовых действовать против Бирона в пользу Брауншвейгского семейства. Ханыкова и Алфимова выдал конногвардеец Камынин (что симптоматично – молодая гвардия!), племянник кабинет-министра Бестужева-Рюмина. Он донес Бестужеву, а тот – Бирону.

Семеновцев во главе с подполковником Пустошкиным выдал регенту другой кабинет-министр князь Черкасский, к которому Пустошкин обратился за содействием, помня, очевидно, позицию Черкасского в 1730 году. Но Черкасский, сломанный годами царствования Анны, изведавший ссылку, проводив подполковника, отправился к Бирону с доносом.

Вскоре выяснилось, что в Семеновском полку есть еще группа офицеров, готовых действовать в пользу герцога Брауншвейгского. Появились в гвардии и сторонники цесаревны Елизаветы Петровны, дочери первого императора.

Не доверяя стойкости молодой гвардии – измайловцам и конногвардейцам, Бирон ввел в Петербург шесть батальонов армейской пехоты и 200 драгун. Он обдумывал проект массовой замены солдат и унтер-офицеров из дворян в старой гвардии людьми из низших сословий, а гвардейцев-дворян намеревался отправить офицерами в армию.

Но времени у него уже не оставалось. Каждому здравомыслящему человеку было ясно, что взрыв неминуем.

Бирон стал правителем государства 19 октября 1740 года.

А в ночь на 9 ноября фельдмаршал Миних, один из активных сторонников назначения Бирона регентом, взяв восемьдесят преображенцев из дворцового караула, с согласия принцессы Анны Леопольдовны направился к дворцу правителя и выслал своего адъютанта Манштейна с двадцатью солдатами арестовать первого человека в государстве. Единственным препятствием, с которым столкнулся Манштейн, было незнание топографии герцогского дворца. Но в конце концов Манштейн нашел спальню Бирона и арестовал его.

Ни одна шпага не была обнажена, ни один выстрел не был сделан в защиту правителя государства. Кроме него, во время государственного переворота было арестовано два человека. И всё.

Поразительный парадокс обнаружился в ночь свержения регента – во главе огромного государства оказался человек, которого никто не поддерживал, который не имел ни корней, ни опоры в почве этой страны. О правах говорить не приходится.

Это могло произойти только при полном отрыве власти от политической реальности, при страшном отчуждении аппарата власти от народа, при сосредоточении власти на крошечном пятачке, точечном нереальном пространстве. Это могло произойти при разрыве нормальных связей правительства и населения страны. Процесс этот был задан лишь одним из направлений петровской деятельности, но при Анне и Бироне он оказался определяющим.

А теперь пора вернуться к вопросу о причинах, заставлявших гвардию столь решительно вмешиваться в политическую жизнь страны.

Знаменитый русский историк С. М. Соловьев писал: «Во всех дворцовых переворотах в России XVIII века мы видим сильное участие гвардии; но из этого вовсе не следует, что перевороты производились преторианцами, янычарами по своекорыстным побуждениям, войском, оторванным от страны и народа; не должно забывать, что гвардия заключала в себе лучших людей, которым дороги были интересы страны и народа, и доказательством служит то, что все эти перевороты имели целью благо страны, производились по национальным побуждениям»[16].

Исследователь, тщательно изучивший данную проблематику, писал по поводу восшествия на престол Екатерины I: «Отныне гвардия стала политическим фактором первостепенного значения, причем перед историком выступают не отряды наемников-телохранителей или преторианцев, торговавших престолом римских императоров, а головные отряды господствующего класса, его политический авангард, который никогда не терял связи со страной. Русская гвардия вполне сознавала свою историческую роль и уверенно отстаивала политические интересы дворянства. Можно было подкупить несколько десятков гвардейцев, но гвардию в целом никто из иностранных агентов или политических авантюристов XVIII века не сумел купить, хотя подобного рода попытки делались неоднократно»[17].

Если свести эти соображения, то получим следующее: русская гвардия была силой, осознавшей свою роль в политической жизни страны; гвардия была связана с коренными интересами страны и народа и действовала в этом направлении, принципиально отличаясь от корыстных преторианцев и янычар с их узкими корпоративными интересами.

Но если Соловьев настаивает на национальных побуждениях, то Я. Зутис выдвигает интересы дворянства как класса.

Все это справедливо. Но требует некоторых коррективов.

Миних не был истинным организатором и вождем переворота 9 ноября. Как мы видели, шло мощное давление снизу, не возбуждаемое никем из «сильных персон». Миних, поняв происходящее, – а после ареста Ханыкова, Пустошкина и их товарищей устремление гвардии не могло остаться неизвестным фельдмаршалу, – Миних успел «оседлать волну», воспользоваться конъюнктурой. Потому он с такой легкостью осуществил государственный переворот. Гвардия двигала им, а не он гвардией.

Однако не оскорбленное национальное чувство руководило Пустошкиным, Ханыковым и теми преображенцами и семеновцами, которые шли за ними. Они желали видеть у власти вместо немца Бирона немца Антона Брауншвейгского и полунемку Анну Леопольдовну. И уж ни у кого не вызывал сомнения немец на три четверти император Иоанн Антонович. Забегая вперед, скажем, что следующий переворот, свергнув полунемку Анну Леопольдовну, вынес наверх полунемку Елизавету Петровну, а в 1762 году гвардия полунемцу Петру III предпочла чистую немку Екатерину II.

Гвардия выбирала того кандидата, который мог эффективнее править страной.

Идеология гвардии как политической группировки не всегда совпадала с интересами дворянства вообще. Во-первых, потому, что дворянство никогда не было едино, а во-вторых, потому, что гвардия сложилась как группировка во многом автономная и социально неоднородная.

Е. В. Анисимов, автор первой в XX веке книги о царствовании Елизаветы, книги, насыщенной материалами и мыслями, пишет: «Именные списки лейб-компании Елизаветы – т. е. списки тех, кто совершил переворот 25 ноября 1741 г., – позволяют уточнить вопрос о социальной опоре Елизаветы. Казалось бы, что тут уточнять? Все и так известно. а́…ñ Гвардия – это дворянство, служившее в привилегированных полках. Именно дворяне, одетые в гвардейские мундиры, и пошли за дочерью Петра. Однако не будем спешить. Именные списки содержат подробные сведения о прохождении службы гвардейцами, участвовавшими в перевороте, об их семейном положении, пожалованиях, взысканиях, грамотности и – что особенно ценно – об их социальном происхождении. Списки показывают, что переворот осуществили 308 гвардейцев. Из них лишь 54 человека, или 17,5 %, происходили из дворян, 137 человек, или 44 %, – из крестьян, 25 человек – из однодворцев, 24 человека составляли дети церковников, 24 человека – солдатские дети, 14 человек – бывшие холопы и их дети. Кроме того, в реестрах упомянуты бывшие монастырские служители, казаки, инородцы, посадские и купцы. Всего выходцев из «разных чинов» (кроме дворянства и крестьянства) было 117 человек, или 38 %. Вместе с крестьянами они составляли 82,5 % (254 человека) общей численности участвовавших в перевороте гвардейцев. Иначе говоря, Елизавета была возведена на престол гвардейцами, происходившими в основном не из дворян»[18]. И далее исследователь убедительно доказывает, что среднее и особенно высшее дворянство вовсе не было заинтересовано в смене Анны Леопольдовны Елизаветой.

Открытие Е. В. Анисимова необыкновенно важно для понимания психологии русской гвардии и ее политической роли. Елизавету возвели на престол представители всех слоев и групп российского населения, притом что ни одного из этих слоев и этих групп они уже не представляли. В отдельности ни крестьянству, ни купечеству, ни поповским и солдатским детям, ни холопам и инородцам совершенно незачем было рисковать головами, бросаясь в это плохо подготовленное предприятие. За Анну Леопольдовну и малолетнего императора, которому гвардия присягала, могли вступиться и измайловцы, и конногвардейцы, и армейские батальоны гарнизона, если бы к ним обратились авторитетные в войсках офицеры. В отдельности ни одна из вышеназванных групп не была заинтересована в Елизавете. Но собранные вместе, составившие особую автономную политическую группу – гвардию, эти люди естественным образом выдвинули дочь Петра, в силу своего особого гвардейского самосознания.

С Елизаветой, как шестнадцать лет назад с Екатериной, у гвардии осознанно или неосознанно было связано представление о петровском принципе совершенствования системы и движения в сторону истинной стабильности.

По данным Е. В. Анисимова, 101 из 308 преображенцев, героев переворота, начали службу при Петре, а 57 участвовали в войнах со шведами и турками. Это и были естественные и авторитетные носители гвардейской традиции, традиции, замешанной на чувстве долга перед государством.

Два факта – что у гвардейцев 25 ноября 1741 года не было лидера из числа «сильных персон», таких как фельдмаршал Миних 9 ноября 1740 года, и то, что остальная гвардия дружно поддержала зачинщиков, – говорят о том, что переворот был делом гвардии как особой политической группировки.

Группировки, сознающей свой долг и политическую ответственность. Если не мы, то кто же?

Политическая линия гвардии была инстинктивно самостоятельной. Если в 1725 году гвардия пошла за Меншиковым, поскольку совпали их позиции, то в 1727 году гвардия решительно поддержала Петра II и Долгоруких. И не потому, что командовал в этот момент полками князь Василий Владимирович Долгорукий, а опять-таки по совпадению политических позиций. Через три года гвардия поддержала Анну Иоанновну, которую она до того и в глаза не видела, а тот же фельдмаршал Долгорукий и фельдмаршал Голицын, командовавшие гвардией, несмотря на весь свой авторитет, популярность и давние связи с преображенцами и семеновцами, не смогли направить энергию гвардии в нужную им сторону. Ту же самостоятельность проявила гвардия и в 1740–1741 годах. Вельможи и генералитет примирились с противоестественным вознесением Бирона на вершину власти. (Нелепая фронда Антона Брауншвейгского была подавлена Бироном без труда.) Не примирилась только гвардия и заставила верхи последовать за собой.

В ноябре 1741 года никакие интриги иностранных дипломатов в ее пользу не помогли бы Елизавете, если бы гвардия не поддержала ее столь энергично. Решительная инициатива переворота снова, как и год назад, шла снизу, из гвардейских полков.

Гвардия последовательно и настойчиво корректировала действия верхов.

Любопытно и важно, что в отличие от переворота 1740 года, когда лозунгом гвардии была смена личностей, переворот 1741 года проходил под лозунгом принципиально иного свойства: «Пойдемте же и будем только думать о том, чтобы сделать наше отечество счастливым во что бы то ни стало!» Слова эти произнесла Елизавета, но она знала, чего ждут от нее гвардейцы. И дело здесь не только в возвращении к петровской терминологии, но в углубляющемся понимании происходящего. Из узкой сферы внутридинастической борьбы гвардия и ее лидеры выходили на простор общегосударственных программ.

Когда Петр определил преображенцам и семеновцам уникальную роль автономной контролирующей и регулирующей силы, он и не думал о подобных последствиях. Но логика процесса поставила гвардию на то место, которое осталось вакантным после упразднения земских соборов и любого рода представительных учреждений, так или иначе ограничивающих самодержавный произвол, когда он явно вредил интересам страны.

Этот «гвардейский парламент», сам принимающий решения и сам же их реализующий, был, пожалуй, единственным в своем роде явлением в европейской политической истории.

Вряд ли имеет смысл говорить о какой-то ясно оформленной идеологии гвардейской массы. Время гвардейцев-идеологов – деятелей тайных обществ – еще не наступило. Речь может идти о других и трудно определяемых психологических механизмах.

Позволим себе не совсем корректно употребить введенное Карлом Густавом Юнгом понятие «групповое бессознательное». Не «коллективное бессознательное», имеющее дело с индивидуумами, а именно «групповое» – в данном случае описывающее процессы, свойственные социально-политическим группировкам.

Повторю, термин недостаточно корректен (содержание схожего понятия у Юнга неизмеримо сложнее), но он дает возможность охарактеризовать конкретное историческое явление.

Разумеется, как и во всякой общности, в гвардейской массе выделялись отдельные более активно мыслящие самостоятельные личности, бравшие на себя оформление преобладавших настроений, как это сделал подполковник-семеновец Пустошкин. Но эти индивидуумы неизменно действовали в соответствии с характером общего силового поля.

Действия гвардии на политической арене определялись двумя мощными мотивами, находившимися в парадоксальной связи друг с другом и выраставшими из «группового бессознательного».

Гвардия, если пользоваться современной терминологией, была запрограммирована на радикальную трансформацию реальности – от повседневного быта до политического устройства государства. Эта трансформация базировалась на петровском принципе «регулярности» – приведении аморфного московского мира в жесткую рациональную систему, управляемую единой волей. Сам процесс стремления к этой жесткости был динамичен и воспринимался гвардейцами, находившимися внутри процесса, как органичный и единственно возможный.

Катастрофичность процесса для страны, тяжкая бытовая и психологическая ломка, постигшая большинство населения, гвардией очевидно не ощущалась в силу ее органичной включенности в действие.

Именно это «групповое бессознательное», не требующее критической оценки своих действий, ориентированное на волю создателя гвардии, и сделало ее идеальным орудием в реализации «революции Петра» (Пушкин).

Но при этом шел и процесс иного рода – медленно, но неизбежно формировалось в гвардейской среде смутное пока еще представление об особости положения гвардейца как строителя нового мира, влекущее за собой потребность в самоуважении, в охранении личного достоинства.

Со смертью первого императора эпоха «бури и натиска» закончилась.

Разоренная и оглушенная сверхчеловеческим усилием страна в течение пяти лет переводила дыхание. И через пять лет после смерти создателя небывалой, полностью бесконтрольной системы абсолютной власти стал возможен призыв к членам Верховного тайного совета представителя петровской элиты: «Батюшки мои, прибавьте нам как можно воли! Довольно, чтоб нам головы секли. Теперь такое время, чтоб самодержавию не быть!»

Для гвардейского офицерства в феврале 1730 года этот призыв оказался еще слишком радикальным. Но горький урок царствования Анны Иоанновны сделал его для гвардейцев, хлебнувших общего унижения, куда более внятным.

Верность петровскому устройству мира, которая подвигла гвардию отринуть конституционные идеи 1730 года, теряла прежний смысл. Этого мира с его лихорадочной динамикой и грандиозностью замыслов, оправдывавших в глазах гвардейца любые жертвы, больше не существовало.

Царствование Анны продемонстрировало наступление ложной стабильности, омертвления системы при сохранении ее античеловечности.

На этом страшном фоне приобретало иной характер представление о ценности человеческой личности и человеческого достоинства.

По сути дела, убрав Бирона и Брауншвейгов, гвардия пошла по пути, принципиально отличному от петровского. По пути совершенствования системы в направлении ее большей гибкости, рациональности управления уже не связанного намертво с единой волей и ориентированного на охранение личного достоинства русского дворянина.

Серией выступлений гвардия стремительно расширила пространство свободы для дворянина. Русский дворянин елизаветинского царствования отнюдь не идентичен русскому дворянину анненского царствования в отношении самовосприятия. Манифест о вольности дворянства, после которого можно стало говорить о дворянине как о человеке чести, не был капризом или маневром Петра III. Он был порожден самим духом елизаветинского царствования, совмещенным с европейским заквасом Петра III, вне зависимости от его личных качеств.

Отсюда был уже неизбежный путь к гвардейцам – идеологам тайных обществ времен Александра I и, соответственно, к высокой трагедии 14 декабря 1825 года.

«Зверски в отчаянии живут…»

Брауншвейгское семейство было сметено столь же легко, как и Бирон. Началась Елизаветинская эпоха, эпоха движения, но движения крайне противоречивого.

Произошло несомненное по сравнению с предыдущим десятилетием рассредоточение власти. Упразднен был кабинет министров, учреждено при императрице «министерское и генералитетское собрание» для занятий внешними и внутренними делами. Но собрание это, или конференция, занималось главным образом делами внешними. Внутренние дела в основной своей части легли на Сенат, который приобрел в этот период небывалое значение. «Елизаветинский Сенат действительно в истории русского государства занимает особое место – он не знает себе предшественника, так как в области внутреннего управления даже Сенат Петра I не достигал подобной самостоятельности»[19]. Сенат не только занимался законодательной деятельностью, не только был высшей судебной инстанцией, но и назначал губернаторов и всю высшую провинциальную администрацию, то есть реально контролировал страну. И дело было не в лени императрицы, которая могла при желании пойти путем Анны Иоанновны и передать управление в руки нескольких кабинет-министров, а в насущной необходимости расширить непосредственную опору власти, отказаться от принципа максимального ее сосредоточения, к чему вела логика неограниченного деспотизма…

Цитированный выше историк считает возможным употребить термин «сенатский конституционализм елизаветинского царствования». И дело не в том, насколько – практически – было ограничено самодержавие Сенатом при Елизавете, а в тенденции, в направлении движения.

«Сильная личность» елизаветинского царствования, Петр Иванович Шувалов, был, несмотря на особое свое положение, на право контролировать Сенат, отнюдь не всесилен.

Идеализировать государственную практику правительства Елизаветы не стоит. Но тенденция этой практики была разумная.

Однако параллельно с этой тенденцией шла другая.

С начала царствования Анны росли дворянские привилегии. Но не за счет самодержавия, а за счет крестьянства. Вместо того чтобы стремиться к равновесию прав сословий и, стало быть, равновесию политических сил в стране, самодержавие откупалось от дворянства крестьянскими головами. Это и была та ложная стабильность, о которой мы уже говорили. Задабриванием дворянства самодержавие покупало себе сиюминутное спокойствие, не думая о перспективе. Елизавета продолжила в этом вопросе политику Анны. Дворяне получили свои земли в полную собственность, без разделения уже на поместья и вотчины, дворяне теперь владели имениями. Петровский принцип майората – наследования земли старшим сыном, предотвращавший дробление имений, – был отменен в 1731 году. На первых порах это ублаготворило множество младших сыновей, но в будущем стало одной из причин разорения дворянства и падения его политического значения.

Вместе с тем при Елизавете дворяне получили право продавать и покупать крестьян с землей и без земли. Расширялась судебно-полицейская власть помещиков над крестьянами.

Государство выдавало крестьян помещику, лишая их своей защиты, обрывая последние связи основной массы подданных с властью. Петр начал этот процесс, Елизавета продолжила. О его завершении мы еще будем говорить.

Власть одновременно разоряла крестьян подушной податью и вместе с тем сокращала их экономические возможности, превращая в рабов нерасчетливого, как правило, помещика. И хотя одним из первых мероприятий нового царствования было прощение недоимок за все предшествующие годы, а затем и неоднократное снижение подати в связи с введением косвенных налогов, спасти положение это уже не могло.

В конце XVI – начале XVII века процесс закрепощения крестьян сопровождался постоянными восстаниями, завершившимися грандиозной крестьянской войной Болотникова и хаосом Смутного времени. Ответом на следующий этап закрепощения при Петре I было массовое бегство крестьян и восстание Булавина.

При Елизавете, когда окончательно определилась пагубная политика выдачи крестьянства дворянству, следовало ожидать реакции народа. Начинался трагический кризис взаимоотношений крестьянства и правительства, кульминацией которого явилась гражданская война – восстание Пугачева.

А пока что мужики сопротивлялись по-другому.

Главной формой сопротивления были побеги. Как мы помним, массовые побеги стали бедствием к концу петровского царствования. С 1719 по 1727 год из центральных районов России бежало 200 000 человек – по официальным данным, скорее всего приуменьшенным. Но при Елизавете бегство приняло небывалые размеры. Крестьяне бежали не только на традиционный Дон. Бежали в Финляндию, в прибалтийские провинции, в Польшу, в Пруссию, в Швецию. Бежали в Сибирь, в астраханские степи, в Оренбургский край, в Среднюю Азию, в Турцию.

В именном указе от 14 марта 1745 года сказано: «Уведомились мы, что при ревизии в Астрахани явились многие из подлых, объявляющие о себе, что не признают своих помещиков, ни того, где родились, которых по указам о ревизии выслать оттоль велено в Петербург на поселение, а иные подлые люди по привычке жить кругом Астрахани от той высылки бегут в Пермь и бусурманятся, также в степи на кубанску сторону на р. Куму и на бухарскую сторону за Яик, и там, промыслом звериным питаясь, зверски в отчаянии живут».

Русский историк С. В. Ешевский темпераментно комментировал этот указ: «Ничто не может лучше характеризовать этой жажды воли. Беглецы русские и в Остзейских провинциях, в Польше, в Пруссии, даже в Турции оставались верны религии отцов; надобно было, чтоб было положение их столь отчаянное, когда они решились лучше бусурманиться, чем воротиться к помещикам»[20]. И он совершенно прав.

На западной границе раскольники организовали цепь перевалочных пунктов для переброски беглых. В сенатском докладе от 16 сентября 1749 года содержится такое невеселое признание: «Смоленской губернии многое число за рубеж в Польшу вышло и вывезено не только числом людей, но и целыми деревнями».

Начались спонтанные, неудержимые, как эпидемии, массовые переселения. Разносились слухи, что в таких-то местах разрешают вольно селиться и даже денег дают по 5 рублей и от податей на 5 лет освобождают. И крестьяне шли семьями, деревнями, со всем имуществом.

Против переселенцев бросали войска, жестоко наказывали.

Но была еще и иная, не столь мирная форма протеста. Страну наводнили вооруженные разбойничьи ватаги. Костяк их составляли беглые солдаты.

Разбойники действовали на суше и на воде, превратив огромные районы страны в поле боевых действий. Чиновник, плывший с караваном из Москвы в Сибирь в 1744 году, сообщил, что между Москвой и Казанью он несколько раз вынужден был отбиваться пушечным огнем от волжских пиратов. А на Оке он насчитал более 50 разбитых и ограбленных судов. Когда отряды вооруженной вольницы стали показываться недалеко от Москвы, Елизавета именным указом от 7 сентября 1744 года повелела Сенату принять особые меры для борьбы с разбоями. Были сформированы специальные конные части и оборудованы суда. Во главе команд поставлены были сыщики.

Один из таких сыщиков доносил в 1752 году: «…В Серпейском уезде появилось много воров и разбойников. Оные злодеи ходят великими партиями с огненным ружьем, с рогатины и прочим злодейским ружьем и разбивают помещичьи дома». Подобные донесения поступали из десятков уездов. Началась «малая гражданская война».

Но правительственные команды, снабженные особыми инструкциями, имели мало успеха.

В 1756 году командир одной из таких команд майор Бражников доносил, что вступил в бой с разбойничьей ватагой, вооруженной, кроме ружей, еще и пушками. Команда майора Бражникова потерпела поражение, потеряв 27 человек убитыми, в то время как разбойников убито оказалось только шестеро.

Разбойники захватывали небольшие города и забирали налоговые деньги из правительственных учреждений.

Именным указом от 22 октября 1759 года Елизавета оповестила Сенат: «Известно нам, что во многих провинциях, и особенно в Московской и около Новгорода, великие разбои завелись и ужасные грабительства как проезжающим, так и живущим по деревням помещикам чинятся».

Страна шла к большой гражданской войне.

Ясно было, что требуются меры скорые и эффективные, чтобы предотвратить потрясения и придать государственному организму стабильность подлинную, а не мнимую. Недаром Петр Шувалов, едва ли не центральная и наиболее характерная фигура царствования, был бешеным прожектером. Прожектером в прямом, а вовсе не уничижительном смысле. Недаром Иван Шувалов, фаворит императрицы, человек умный и гуманный, взывал к ней в 1760 году: «Всемилостивейшая государыня, воззрите на плачевное многих людей состояние, стонущих под игом неправосудия, нападков, грабежей и разорениев».