Полная версия

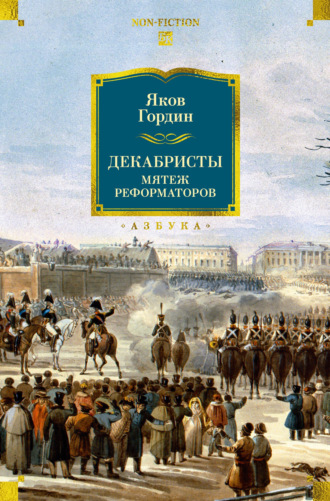

Декабристы. Мятеж реформаторов

Яков Гордин

Декабристы. Мятеж реформаторов

© Я. А. Гордин, 2025

© Всероссийский музей А. С. Пушкина, 2025

© Государственный исторический музей, 2025

© Оформление. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025 Издательство Азбука®

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Валерия Гореликова

* * *Жестоко, безнадежно бы было нравственное положение тех, кто, жертвуя собой для общей пользы, потерпит неудачу и вместо признательности и сожаления подвергнется несправедливому осуждению современников, если бы для них не существовало истории, которая, внеся в скрижали свои совершившийся факт, постепенно с течением времени очищает их от всяких неправд и представляет потомству в настоящем виде… да утешатся все те, кто действует во имя успеха и страдает в этой временной жизни за свою благую цель. Настанет, несомненно, та минута, когда потомство признает их заслуги и с признательностью станет произносить их имена.

Декабрист Н. В. БасаргинПредисловие

С восстанием крестьян неминуемо соединены будут ужасы, которых никакое воображение представить себе не может, и государство сделается жертвою раздоров и, может быть, добычею честолюбцев.

Полковник Трубецкой. 1844Мы не хотим вызвать революцию, напротив, мы хотим предотвратить ее.

Полковник Бок. 1818Предлагаемая читателю книга – результат многолетнего изучения и обдумывания источников разного рода, как публиковавшихся последние полторы сотни лет, так и архивных.

Первое сочинение, посвященное декабристам, было написано мной в 1964 году – документальная пьеса «Мятеж безоружных». С тех пор эта проблематика в той или иной форме присутствовала в моей литературной работе в виде отдельных публикаций в периодике.

В процессе собирания и изучения материала выяснилось, что возможно отказаться от многих устоявшихся представлений. Так, знакомство с собранием писем из крепости полковника Булатова, адресованных великому князю Михаилу Павловичу, в сочетании с внимательным изучением ряда следственных дел позволило понять истинные предпосылки поражения восстания – борьбу внутри тайного общества. Прочтение в не опубликованном тогда следственном деле подпоручика Ростовцева полного текста его письма великому князю Николаю явило в неожиданном свете его «предательство» и опять-таки взаимоотношения лидеров заговора. А обнаруженная в Отделе рукописей Государственной публичной библиотеки обширная записка генерала Е. А. Головина содержала неизвестные дотоле, но принципиально важные факты, касающиеся положения в гвардейских полках и настроения гвардейского генералитета в день 14 декабря.

Подобных примеров можно привести достаточно.

Монографический вариант исследования, вышедший в 1985 году, назывался «События и люди 14 декабря». Эпиграфом я взял слова академика Милицы Васильевны Нечкиной: «Декабристы не были горсточкой беспочвенных мечтателей, оторванных от общества своего времени. Такое представление (а оно долго держалось в литературе) было бы крайне неверным. Нет, декабристы были наиболее ярким проявлением общего процесса. Их замыслы были понятны не им одним – около них был широкий круг сочувствующих».

В общественной ситуации середины 1980-х годов книга совсем не соответствовала канону, и апелляция к авторитету Милицы Васильевны была нелишней. Но это не являлось простым конъюнктурным жестом. В тексте Нечкиной явственно слышится скрытая полемика с хрестоматийно-установочной формулой В. И. Ленина: «Страшно далеки они от народа…» Притом что ни этой ритуальной фразы, ни вообще ссылок на «классиков» в моей работе не было.

Книга вышла в отнюдь не либеральном издательстве «Советская Россия». Но, как это бывало в советских издательствах, в конкретной редакции работали достойные и понимающие люди.

Однако решающую роль в появлении книги сыграли внутренние рецензии двух историков – маститого доктора исторических наук Андрея Григорьевича Тартаковского, крупнейшего специалиста в сфере изучения русской мемуаристики XVIII–XIX веков, и молодого кандидата тех же наук Сергея Владимировича Мироненко, уже тогда глубокого знатока декабристского материала, ученика Нечкиной и Петра Андреевича Зайончковского.

Предложенное через два года переиздание книги директор издательства запретил.

Следующее издание – под названием «Мятеж реформаторов» – вышло уже в другую эпоху, в 1989 году.

От издания к изданию книга дополнялась, появлялись новые детали и подробности.

В издании 2006 года главным событиям был предпослан очерк политической истории русской гвардии начиная с Петровской эпохи. Собственно, восстание 14 декабря и завершило эту историю, а лидеры тайного общества в своих тактических планах ориентировались на опыт гвардейских переворотов XVIII века.

Эта структура сохранилась и в предлагаемом издании. Кроме того, в нем существенно уточнены некоторые принципиально важные ситуации.

Автор, разумеется, сознает, что ключевые для нашей истории недели ноября-декабря 1825 года требуют дальнейшего изучения, и отнюдь не считает, что он «закрыл тему». Остается еще достаточно неясностей в бурных и трагических событиях междуцарствия и мятежа. Неясностей как фактологических, так и психологических.

За более чем столетнюю историю отечественного декабристоведения исследователями была проделана колоссальная работа, которая продолжается и по сию пору. И автор надеется, что, опираясь на драгоценный опыт своих предшественников, ему удалось приблизиться к воссозданию близкой к реальности картины роковых событий.

Часть первая

Власть и гвардия

Падение постепенное дворянства; что из того следует? восшествие Екатерины II, 14 декабря и т. д.

ПушкинСолдаты реформ

В истории России XVIII – начала XIX века есть явление, не имеющее аналогов в жизни европейских стран того же периода. Впрочем, я бы затруднился найти аналог этому явлению в европейской истории вообще.

Явление это – политическая роль русской гвардии.

Невозможно достаточно полно понять период нашей истории от Петра I до Николая I, не исследовав политическую историю гвардии. Работа эта между тем еще не проделана. Не изучен с достаточной точностью социальный состав гвардии, характер и динамика его изменения. И эта неизученность рождает исторические мифы.

Речь идет именно о политической истории, ибо после окончания Северной войны на протяжении многих десятилетий XVIII века гвардия не принимала сколько-нибудь активного участия в масштабных военных действиях. Главной сферой деятельности гвардейских полков оказалась чистая политика.

Слово гвардии стало решающим во все переломные моменты русской истории с 1725 по 1825 год. Хотя внутриполитическая роль ее была определяющей и в предшествующие два десятилетия.

Жанр и задача данной книги исключают возможность углубленного исследования этой проблематики, но беглый обзор участия гвардии в политической жизни страны, ее роли в создании нового государства необходим. Иначе останется неясным и реальное соотношение сил в ноябре-декабре 1825 года, когда – в очередной раз – решилась судьба России.

Необходимо также попробовать понять мотивы действий гвардии на разных этапах русской истории.

«Весь узел русской жизни сидит тут», – сказал Лев Николаевич Толстой о периоде Петровских реформ.

Одна из главных нитей, образовавших этот узел, была разрублена, а если угодно – разорвана сотнями воющих чугунных шариков, посланных в пятом часу пополудни 14 декабря 1825 года от угла Адмиралтейского бульвара и Сенатской площади в сторону монумента создателя гвардии. А мишенью были стоящие возле монумента мятежные гвардейские батальоны, взбунтовавшиеся, по сути дела, против результата титанического деяния Петра – основанной на всеобщем рабстве военной империи. Но этому предшествовало для гвардии наполненное событиями столетие…

Гвардия была первым и, может быть, наиболее совершенным созданием Петра. Эти два полка – шесть тысяч штыков – по боевой выучке и воинскому духу могли потягаться с лучшими полками Европы.

Гвардия была для Петра опорой в борьбе за власть и в удержании власти. Гвардия была для Петра «кузницей кадров». Гвардейские офицеры и сержанты выполняли любые поручения царя – от организации горной промышленности до контроля за действиями высшего генералитета.

Гвардия всегда знала свой долг. Так она была воспитана. Гвардия казалась Петру той идеальной моделью, ориентируясь на которую он мечтал создать свое «регулярное» государство – четкое, послушное, сильное в военном отношении, слаженно и добросовестно работающее.

Гвардия боготворила своего создателя. И недаром. Дело было не только в почестях и привилегиях. Петр дал семеновцам и преображенцам мощное самоощущение участия в строительстве священного храма нового государства. Гвардеец не только был, но и осознавал себя государственным человеком. И это совершенно новое для маленького русского человека самоощущение давало петровскому гвардейцу необыкновенные силы.

Стрелец царя Алексея Михайловича тоже был патриотом. Но он стоял за традицию, за незыблемость или медленную эволюцию государственного быта, сливающегося для него с бытом домашним, его идеалом было сохранение окружающей его жизни и ее эталонных ценностей. Петровский гвардеец понимал себя созидателем нового и небывалого. В отличие от стрельца, он был куда меньше связан с бытом, он был аскетичнее. Он был предан будущему. Он жил с ощущением постоянного порыва, движения, совершенствования. Он был человеком реформ как жизненного принципа.

Именно это мироощущение и самоощущение, а не бритый подбородок и европейский мундир принципиально отличали петровского гвардейца от солдата допетровского.

Но в том же могучем самоощущении берет начало и та трагическая раздвоенность, то несовпадение личных возможностей и условий для их реализации, которые радикально влияли на политическое поведение гвардии с 1725 по 1825 год.

Петр пытался вырастить деятельных, инициативных людей с чувством личной ответственности – в условиях жестокого самодержавного деспотизма, ни одной из прерогатив которого он поступиться не желал.

Он хотел вырастить рабов с деловыми качествами свободных людей.

Петр разбудил жажду ответственного действия в русском человеке – в русском дворянине прежде всего – и поместил его при этом в жесткую структуру военно-бюрократической деспотии. И если при жизни Петра система обладала еще определенной внутренней динамикой и гибкостью, которые сообщала ей сверхчеловеческая воля и энергия царя, то после его смерти она приобрела целеустремленную тенденцию к окостенению, к антиреформистскому бытию, к тому, что мы впредь будем называть ложной стабильностью.

Разумеется, в послепетровскую эпоху в правящем слое начались отбор и размежевание. Одни сохранили дух движения, совершенствования, созидания. Другие стремительно усвоили черты рабской подчиненности. Вторых оказалось значительно больше.

В 1718 году Александр Кикин, человек недавно еще очень близкий к царю, а теперь замешанный в дело царевича Алексея, вися на дыбе в застенке Тайной канцелярии, на вопрос Петра: «Как же ты, умный человек, пошел против меня?» – отвечал: «То-то что умный, а уму с тобой тесно!»

Вот эта «теснота уму», Петром разбуженному, в условиях самодержавия, усовершенствованного и укрепленного тем же Петром, стала причиной драмы дворянского авангарда на много десятилетий вперед…

Не представив себе, хотя бы в общих чертах, решающих событий этой сотни лет, событий, определенных вмешательством гвардии в политическую жизнь империи, не проследив, хотя бы конспективно, последовательный процесс превращения дворянской оппозиционности в дворянскую революционность, мы не поймем неизбежности взрыва 14 декабря и непоправимости случившегося в тот день.

Пушки на Истре

17 июня 1698 года под стенами Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря на берегу реки Истры встали лагерем четыре мятежных стрелецких полка.

Эти полки воевали под Азовом, несли тяжкую гарнизонную службу в захваченной крепости.

Но на Истру они пришли с последнего места службы, из города Торопец, где они нищенствовали и голодали, не получая жалованья, терпели притеснения местных властей и тосковали по женам и детям, оставшимся в Москве.

Доведенные до отчаяния, стрельцы шли в Москву за справедливостью.

А на противоположном берегу реки уже ждали их Семеновский и Преображенский «потешные» полки, полки солдатского строя и артиллерия.

Стрельцов пытались уговорить. «Боярин и большого полку воевода» Алексей Семенович Шеин посылал к ним генерала Патрика Гордона, генерала князя Ивана Кольцова-Мосальского, дважды ходил в лагерь мятежников посыльный воевода князь Иван Ржевский. Стрельцов убеждали, «чтоб они в винах своих великому государю добили челом и шли в указанные места, где им по ево, великого государя, указу быть велено, а противности и упорства не чинили».

Но стрельцы, чуявшие, что здесь, на берегу Истры, страшно решается их судьба, «во всем отказали и говорили невежливые и свирепые слова, и стали в упорстве, что иттить им к Москве; и обоз свой укрепили, и знамена распустили, и с пушки и с ружьем против большого полку ратных людей ополчились.

И боярин и большого полку воевода Алексей Семенович с товарищи, видя их, стрельцов, такую многую противность, велел для страху из пушек по ним выстрелить. И они, воры и противники, из обозу своего из пушек и из мелкого ружья большого полку по ратным людям стреляли ж и на вылазку выходили, и ясаками кричали, и знамена укрывались; и ранили бомбардира-иноземца, который от той раны умре, да дву человек подьячих, да солдата.

И боярин и большого полку воевода, видя их такую многую противность и непокорство, велел по них изо всех пушек стрелять. И они, противники, видя большого полку ратных людей крепкое ополчение, а в своей братьи многих раненых и побитых, знамена приклонили, и ружье покинули, и били челом великому государю виною своею…»

Так говорилось в донесении о разгроме взбунтовавшихся.

Тут надо сказать, что против стрелецких легких пушек Шеин и Гордон выставили 25 более тяжелых орудий.

Затем были скорый розыск и казнь зачинщиков. А по возвращении в августе того же года Петра из-за границы начался большой розыск и массовые казни стрельцов. Тут-то и вступила Россия окончательно в Петровскую эпоху.

Вопрос о политической подоплеке стрелецкого выступления – непрост. Но некоторые историки склонны считать мятеж 1698 года спровоцированным теми невыносимыми условиями, в которые сознательно были поставлены стрелецкие полки. В. И. Буганов в предисловии к документам розыска писал: «Это движение… неверно квалифицировалось как реакционный бунт стрельцов, инспирированный консервативным боярством и духовенством и направленный против петровских преобразований»[1]. Опубликованный свод документов подтверждает это мнение.

Нет нужды идеализировать стрелецкое войско как военный и политический институт. Стрелецкое войско отжило свой век, а на памяти современников были кровавые стрелецкие бунты.

Но стрельцы были живыми людьми, а исторический поток состоит из конкретных человеческих судеб.

Мы можем попытаться представить себе психологическое состояние стрельцов, на глазах которых разваливался, уничтожался привычный, родной, освященный традицией мир.

На них наступала новая, чуждая, жестокая реальность, железная Петровская эпоха. Они и рады были бы получить место в этой новой реальности. Они готовы были служить молодому царю – по-человечески, в пригодных для жизни условиях. Но для них не было места.

За несколько дней до столкновения с гвардейскими полками на Истре они составили царю челобитную: «Великому государю и великому князю Петру Алексеевичу… с многоскорбне и великими слезами холопи твои, московские стрелецкие полки…» Так начиналась челобитная. А после перечисления обид и нестерпимых тягот заканчивалась: «А боярин и воевода князь Михайла Григорьевич Ромодановский нас, холопей твоих, вывед по полкам из Торопца, велел рубить, а за что – того мы, холопи твои, не ведаем. Да мы же, холопи твои, слыша, что в Московском государстве чинится великое страхование, и от того городы затворяют, а отворяют часу в другом или в 3-м, и всему московскому народцу чинитца наглость. Да нам же слышна, что идут к Москве немцы и то, знатно, последуя брадобритию и табаку, всесовершенное благочестию испровержение. Аминь».

Стрельцов вытесняли из истории – политически и физически. И страх за собственную жизнь сливался в их душах со страхом за страну.

Стрельцам не оставляли иного выхода, кроме отчаянного, бесперспективного мятежа. И причина тут не только в личных качествах Петра или его доверенных лиц, а в принципиальной бескомпромиссности родившегося в эти дни российского неограниченного самодержавия. Бескомпромиссности, которая, будучи возведенной в политический принцип, привела к серии роковых столкновений с собственным народом и в конце концов к гибели империи.

Есть известия, что во время розыска о стрелецком движении Петр думал собрать нечто вроде Земского собора.

«Сегодня царь решил выбрать из всех своих подданных: бояр, князей, офицеров, стольников, писцов, горожан и крестьян по два человека, с тем чтобы представить собравшимся на правах собора полную власть, допросить по его приказанию Софью о ее преступных замыслах. Затем они должны были определить наказание, которого она заслуживала, и всенародно объявить его», – писал 11 октября 1698 года австрийский дипломат Корб, находившийся в Москве.

Никаких иных известий о «соборе 1698 года» не сохранилось.

Петр перечеркнул собственную идею. И это крайне симптоматично. Очевидно, молодой царь инстинктивно искал поддержки у сословий, но, узаконив свои действия по традиции XVII века советом с представителями сословий, Петр тем самым признал бы право сословий на участие в управлении государством. А он вовсе не хотел создавать подобный прецедент. И единолично принял решение о массовых казнях и лично в этих казнях участвовал.

Традиция земских сборов, которых академик Л. В. Черепнин насчитал за полтора предпетровских века 57, полагая причем, что на самом деле их было больше, – эта традиция была пресечена Петром навсегда.

В предпетровскую эпоху незаурядный мыслитель Юрий Крижанич, всматриваясь в политический быт русского государства, пришел к выводу, что земские соборы, в критические моменты корректирующие действия верховной власти, спасают страну от «людодерства» – тирании – как постоянной формы политического существования. Суждение Крижанича небезусловно. В эпоху «людодерства» Ивана Грозного соборы своей функции не выполнили. Но потенциально они могли развиться в представительную систему.

Я пишу здесь об этом потому, что первой акцией, которую планировали вожди декабристов после своей победы, был созыв Всероссийского собора для определения государственного устройства…

А пока что на берегах Истры прекрасно вооруженная и обученная гвардия – главная ударная сила карательного корпуса, без колебаний преданная своему создателю, – с легкостью ликвидировала попытку стрельцов отыскать справедливость – как они ее понимали.

Политика по-гвардейски

Когда в середине 1710-х годов – после Полтавского триумфа, после завоевания Финляндии, сделавшего положение Петербурга незыблемым, – Петр обратился к делам внутренним и попытался наладить государственный механизм и справиться с галопирующей коррупцией, то оказалось, что единственным рычагом, на который царь может налегать всей тяжестью, не рискуя обломать его, является гвардия.

То, что гвардейские полки – шесть тысяч телохранителей – есть гарантия удержания Петром власти, было ясно еще с первых лет царствования. По свидетельству Берхгольца, Петр часто говорил, что «между гвардейцами нет ни одного, которому он бы смело не решился поручить свою жизнь».

Использование гвардейцев разных рангов для самых неожиданных поручений практиковалось давно. В 1706 году к фельдмаршалу Шереметеву, главнокомандующему русской армией, направленному для подавления астраханского восстания, приставлен был в качестве личного представителя государя гвардии сержант Михайло Щепотев.

Щепотев получил по указу Петра очень большие полномочия. «Что он вам будет доносить, извольте чинить», – наказывал царь фельдмаршалу. И не главнокомандующий, а гвардии сержант пользовался полным доверием царя. Гвардии сержанту вручалось право «смотреть, чтоб все по указу исправлено было, и буде за какими своими прихоти не станут делать или станут, да медленно, – говорить; а буде не послушают, сказать, что о том писать будешь ко мне».

Вдумаемся – сержант может не только контролировать действия фельдмаршала, но и делать ему замечания, фактически – приказывать.

Щепотев – фигура типичная. Недаром Лев Толстой выбрал его одним из главных героев романа о Петре. Щепотев – в центре двух больших набросков этой начатой и брошенной Толстым исторической эпопеи.

Щепотевы – хорошая дворянская фамилия. И хотя мы не знаем из какой – благополучной или оскудевшей – ветви ее происходил гвардии сержант, но по всему видно, что жизненную ставку он сделал на военную и государственную карьеру. Толстой моделировал его судьбу на меншиковский лад – смелый, решительный, смышленый, преданный царю молодой человек из низших слоев (хоть и дворянин). Другого такого гвардии сержанта – Украинцева – Петр позже послал начальствовать над Уральскими государственными заводами, несмотря на полную его некомпетентность в горном деле. Этот подход хорошо знаком нам по большевистским временам. Для Петра, несмотря на весь его прагматизм, идеологическая преданность часто играла первенствующую роль. Гениальный самоучка, он был уверен, что преданность и напор компенсируют профессиональную неопытность.

Так именно и было со Щепотевым. Как военачальник он, разумеется, Шереметеву в подметки не годился и натворил много глупостей. Но никакие жалобы оскорбленного фельдмаршала не принимались в расчет московским штабом, созданным для руководства карательными операциями в отсутствие Петра. Щепотеву сходило с рук все что угодно. Вплоть до того, что, к изумлению Москвы, гвардии сержант вместо фельдмаршала принимал депутации мятежных астраханцев, даже не ставя главнокомандующего в известность.

Нам чрезвычайно важно представить себе самоощущение этого гвардейского «птенца», которого отнюдь не смущал и не тяготил его малый чин. И у нас, к счастью, есть такая возможность, ибо, понимая себя личным эмиссаром царя, Щепотев взял на себя истинно царскую функцию и стал издавать «указы»: «По именному де великого государя указу послан с Москвы Преображенского полку бонбандирской роты уандер офицер Михайло Иванович Щепотев от его царского пресветлого величества х кавалеру Борису Петровичу Шереметеву да х князю Петру Ивановичу Хованскому, а с ним, уандер офицером, послано солдацких пехотных полков двенадцать и велено, соединясь с ним, ковалером идти на низ до Астрахани»[2]. И далее «указ» предписывал жителям городка Черный Яр принять и поселить полки.

Если вчитаться в текст «указа», то становится ясно, что гвардии сержант считал себя равным фельдмаршалу. Он должен был «соединиться» с ним, а не поступить в его подчинение. И можно было бы счесть преображенца Михаилу Щепотева Хлестаковым XVIII века, если бы мы не знали, что, являясь доверенным лицом государя, он обладал в корпусе Шереметева, по сути дела, большей властью, чем сам фельдмаршал. Шереметев боялся Щепотева.

Гвардейские сержанты копировали своего властелина. Гвардии сержант чувствовал себя хозяином мира. Эта безграничная самоуверенность и погубила Щепотева – на следующий год он погиб, штурмуя с горстью солдат шведский военный корабль, который принял сперва за купеческое судно. Это ощущение владения миром, умение в решающий момент подогнуть жизнь под колено, этот безудержный напор и насилие давали, конечно, быстрые результаты. Но построить что-либо прочное и долговечное таким образом было невозможно…

Если до середины 1710-х годов использование гвардейцев на таких ролях было эпизодическим, то с этого переломного времени оно стало системой.

Необычайность особого статуса гвардейца делалась все грандиознее.

Когда в правительствующем Сенате – высшем государственном органе, управлявшем страной в отсутствие царя, – возникали разные конфликты, кто оказывался в роли судей?

В 1717 году сенатор князь Яков Долгорукий «без приговору всех сенаторов общего, самовластно, своею силою, являя всем страх и по каким-то своим злобам, поехав в застенок один… фискала Безобразова пытал жестоко, а другие сенаторы для той пытки, кроме племянника его, князь Михайлы Долгорукого, никто не ездили». Сенаторы, считая это нарушением обязательного коллегиального принципа, пожаловались царю. Кто же был назначен разбирать конфликт первых сановников государства? Три гвардейские офицера – майоры Дмитриев-Мамонов и Лихарев и поручик Бахметев. Никакого отношения к Сенату они не имели, но, как преображенец Щепотев, эти трое оказались облечены властью судить сенаторов потому, что они были – гвардейцы.