Полная версия

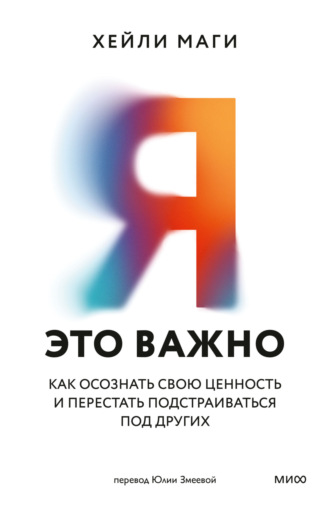

Я – это важно. Как осознать свою ценность и перестать подстраиваться под других

Хейли Маги

Я – это важно. Как осознать свою ценность и перестать подстраиваться под других

На русском языке публикуется впервые

Все права защищены.

Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Copyright © 2024 by Hailey Paige Magee

© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «МИФ», 2025

⁂Аарону – благодаря тебе я узнала, что не обязательно пренебрегать собой, чтобы быть любимой

Предисловие

Дело было в Бостоне в середине августа. Я стояла на тротуаре улицы с оживленным движением, нагруженная коричневыми бумажными пакетами с покупками. Нещадно палило солнце. Мне хотелось одного: вернуться в квартиру и сесть под кондиционером. Но вместо этого я выслушивала волонтерку из зоозащитной организации, которая подошла ко мне десять минут назад и начала рассказывать о бедах полярных медведей.

Я старательно изображала заинтересованность, а пот лился с меня градом. Я любила полярных медведей – кто их не любит? – но у меня не было времени и денег на пожертвование. Через полчаса мне предстоял важный созвон, я понимала, что точно опоздаю. Но из вежливости я не могла пошевелиться. Не хотела, чтобы незнакомка решила, будто я грубиянка, хотя видела ее в первый и последний раз в жизни.

Когда она наконец перешла в атаку: «Ну что, у вас найдется тридцать долларов для наших пушистых друзей?» – я потянулась за кошельком, не в силах обуздать чувство вины. Тут бумажный пакет порвался, консервные банки рассыпались по тротуару. Я принялась извиняться, а когда наконец собрала беглянок, волонтерка уже ушла.

Теперь представьте другую картину.

Через несколько недель я пришла в клуб, где выступала группа моего друга. Но застряла в баре. Уже тридцать пять минут – я точно знала, что прошло именно столько времени, потому что каждые пять минут поглядывала на часы, – какой-то незнакомый парень во всех деталях описывал мне свои двенадцать гитар. Первые пару минут мне правда было интересно: никогда не упускаю возможности поболтать с дружелюбным незнакомцем. Но ближе к концу я, кажется, подала все вербальные и невербальные сигналы, показывая, что мне уже неинтересно. Я посматривала на телефон. Оглядывалась вокруг. Односложно отвечала. Но он продолжал.

Этот человек не представлял для меня угрозы, я его не боялась; он был безобидным. Но мне почему-то не хватало храбрости произнести: «Приятно было поболтать, пойду послушаю концерт».

Я будто голос потеряла и ждала, пока он сам меня отпустит.

Примерно через месяц я пошла на первое свидание с мужчиной, с которым познакомилась в интернете. Сразу поняла, что у нас нет ничего общего. Он оказался совсем не похож на фото в профиле, у нас почти не было общих интересов, он постоянно меня перебивал. За десертом прочел мне длинную лекцию о тонкостях фондового рынка.

Когда свидание наконец закончилось, я с облегчением села в такси. «Слава богу», – подумала я. Но через час он прислал сообщение: «Мне понравилось. Встретимся еще раз?»

Я не знала, что ответить. Сначала думала честно написать: «Спасибо за свидание, но мне кажется, у нас ничего не получится, всего тебе хорошего». Но почему-то мне казалось, что это подло. Я не смогла сказать правду. Не знала как. Поэтому ничего не ответила.

Прошло три дня. Он прислал новое сообщение: «Знаешь, невежливо вот так не отвечать. Мы так здорово поужинали – кстати, за мой счет, – и, кажется, я заслуживаю объяснений».

У меня даже мысли не возникло, почему он предъявляет мне претензии. Не задумалась я и о том, не противоречит ли его позиция «кто за девушку платит, тот ее и танцует» моим убеждениям. Чувство вины затмило все рациональные соображения. И вместо того чтобы ответить честно, я придумала отговорку: «Прости, была занята» – и согласилась пойти с ним на второе свидание. Всего встреч было четыре, и лишь после четвертой я наконец решилась с ним попрощаться.

Сколько себя помню, привычка угождать была моей второй натурой, воздухом, которым я дышала. Это получалось спонтанно, я даже не успевала понять, что происходит, и дать этому имя. Когда кому-то что-то от меня было нужно – родным, друзьям, бойфрендам, незнакомцам, – я просто соглашалась дать им это, невзирая на внутренний дискомфорт, усталость и недовольство.

Неважно, что я опаздывала, хотела посмотреть концерт, не желала повторять неудачное свидание. Все это не имело значения.

Я всегда была патологическим альтруистом. Ставила на первое место других, а не себя. Не умела говорить «нет».

В романтических отношениях я слушала музыку, которую любил партнер, общалась только с его друзьями, в спорах отстаивала его точку зрения. В семье мне казалось, что эмоции родственников – моя личная ответственность, я отслеживала их и стремилась, чтобы у всех вокруг было хорошее настроение, при этом мое состояние не имело значения. В дружеских отношениях мне всегда было тяжело делиться своими искренними переживаниями; я была убеждена, что мой внутренний мир не представляет интереса для других, и предпочитала слушать, а не говорить. В ближайшем окружении у меня была репутация «счастливой девочки», которая всегда улыбается, и, хотя под этим подразумевался комплимент, мне было грустно это слышать; возникало болезненное ощущение, что никто на самом деле не знает меня и не хочет узнать.

Лишь годы психотерапии помогли мне понять, какие жизненные обстоятельства сформировали у меня привычку быть для всех хорошей. Но одно дело понимать и совсем другое – перейти к конкретным действиям и разорвать порочный круг. В моей голове отчаянно роились вопросы. Как научиться отстаивать свои интересы? Как перестать говорить «да», если хочется сказать «нет»? Когда я начну ставить себя на первое место? В один особенно тяжелый день я сделала сердитую надпись красной ручкой: «Я умру счастливым человеком, если хотя бы в последние дни своей жизни научусь отстаивать свои интересы!»

Я до сих пор храню эту запись и иногда перечитываю, напоминая себе, какой большой путь прошла.

Проделав эту рефлексию в дневнике, вскоре я поставила себе задачу: распрощаться с привычкой угождать. Я пережила сокрушительный разрыв с партнером, в котором раньше растворялась полностью, и в его отсутствие отчетливо осознала, что никогда не стану счастливой, если моя самооценка будет и дальше зависеть от чужого одобрения. Я пришла к внезапному, болезненному и острому осознанию, что никто не спасет меня от привычки быть для всех хорошей. Мне придется взять на себя ответственность за свое счастье. Эту задачу нельзя поручить больше никому.

В следующие годы я постепенно и целенаправленно изучала свои эмоции, потребности, желания и мечты. Поначалу те даже не желали проявляться: за годы пренебрежения мое «я» привыкло, что мне нельзя доверять и я буду заботиться о ком угодно, кроме себя. Но я начала уделять своему эго внимание, и постепенно оно стало заявлять о себе все громче. Чем больше я заботилась о себе, тем меньше дискомфорта у меня вызывало отстаивание своих интересов перед другими. Чем больше я уважала свои потребности, тем сильнее ощущала необходимость вкладываться в отношения лишь с теми людьми, которые тоже их уважали. Я постепенно научилась искусству установления границ и четко показывала окружающим, что в отношениях для меня допустимо или недопустимо.

Проделывая эту работу, я становилась более уверенной в себе, обретала внутреннюю свободу, но это оказалось непросто. Мне было неловко просить окружающих заботиться обо мне так, как мне нужно; я чувствовала себя виноватой, устанавливая жесткие границы с любимыми родственниками; проживала горе, «вырастая» из отношений, которые не устраивали новую меня. Но на фоне этих трудностей постоянным лейтмотивом звучала уверенность, что я наконец учусь ставить себя на первое место, и это главное.

Обретя свободу и научившись доверять себе, я захотела помочь другим сделать то же самое. Я поставила перед собой цель помогать тем, кто, как и я, был готов перейти от желания перемен к действиям и предпринять конкретные осязаемые шаги по избавлению от привычки угождать.

Для этого идеально подходил коучинг. Задача коуча – помочь подопечному сформулировать вопрос: «Каким(-ой) я хочу стать и что для этого нужно сделать?» – и ответить на него. Я записалась на сертифицированные курсы Международной коучинговой федерации, окончила их через год и к тому времени окончательно убедилась, что хочу помогать другим разорвать порочный круг «патологического альтруизма», научиться устанавливать границы и овладеть искусством искренности в проявлении своего «я».

Помимо индивидуальных клиентских сессий, я начала писать о привычке угождать и делиться своими наработками в интернете. К моему удивлению, мои посты нашли отклик у людей со всего мира. Я получала сообщения от «анонимных альтруистов» из США, Индии, Йемена, Франции, Афганистана, Новой Зеландии, Судана и многих других стран. Все писали: «А я думал, у меня одного такие сложности!» – «Я тоже раньше так думала», – отвечала я.

Я ощущала солидарность с каждым новым подписчиком: мы переживаем это вместе. Мы не одиноки.

Прошло пять лет, моя аудитория разрослась до нескольких миллионов, а на мастер-классах по границам и борьбе с «патологическим альтруизмом» побывали тысячи людей со всего мира. В этой книге воплотились годы исследований, коучинговых сессий, преподавания и сотни разговоров один на один с «анонимными альтруистами», пытающимися вылечиться от своей патологии. Я предлагаю программу конкретных действий, которая создана на основе научных данных и моих познаний в психологии и поможет разрушить паттерн угодничества. А практические упражнения научат отстаивать свои интересы и помогут стать сильнее.

В части I – «Путь к себе» – вы научитесь выявлять свои эмоции, потребности, ценности, «я»-концепцию и желания. Это пять столпов «я», и лишь последовательная забота о них научит отстаивать свои интересы в отношениях с окружающими.

В части II – «Самозащита» – вы научитесь уважать свои потребности в отношениях, просить, устанавливать защитные барьеры и осознавать собственные силу и самость. Мы также поговорим о том, как по-разному привычка угождать проявляется в разных группах и как она связана с социальным статусом и привилегиями.

В части III – «Забота о себе» – вы научитесь поддерживать себя во время болезненных переживаний, которые неизбежны, если вы решили распрощаться с привычкой быть для всех хорошим. Вы станете смелее и сможете противостоять чувству вины, страху, гневу, одиночеству и горю; поймете, как вести себя в ситуации, когда вы «переросли» отношения, и сумеете преодолевать сложные переходные периоды; научитесь видеть в трудностях возможности для роста и трансформации.

В части IV – «Жизнь по новым правилам» – вы увидите, как отказ от привычки угождать улучшит вашу жизнь; научитесь не довольствоваться второстепенной ролью в отношениях; устраните привычку угождать в интимной жизни; сможете наладить контакт с людьми через игру; бережно и внимательно подойти к процессу исцеления травм и открыть для себя радость жизни, в которой нет места притворству и неуважению к себе.

Начав писать эту книгу, я поставила цель объяснить два ключевых момента, связанных с патологической привычкой угождать: во-первых, показать, сколько нюансов имеет это свойство; во-вторых, признать, что процесс избавления от привычки и связанная с этим внутренняя работа никогда не бывают безболезненными.

Мы все чаще сталкиваемся с разговорами о «вредном альтруизме» и необходимости заботы о себе, но такие сложные понятия, как личные границы, часто преподносятся упрощенно. Люди в итоге начинают бояться строить здоровые отношения. Нам внушают, что, если человек не дарит нам исключительно любовь и свет круглые сутки, его следует немедленно вычеркнуть из жизни. Если кто-то не соглашается с нашей точкой зрения, надо просто перестать общаться с таким человеком, чтобы «не тревожить свой внутренний покой». Если кто-то не в состоянии выполнять все наши требования – все до единого, – значит, мы «заслуживаем лучшего».

Такое упрощенное восприятие нереалистично, ведь в человеческих отношениях никогда все не бывает так просто. Это мешает исцелению, побуждая стремиться к недостижимому стандарту, не дает заглянуть в себя и понять, что нередко именно мы сами виноваты в собственных несчастьях и слабости.

Именно поэтому в моей книге описано столько нюансов: это не только поможет избавиться от привычки угождать, но и подтолкнет к устойчивым и реалистичным отношениям. Здесь серьезно рассматриваются следующие вопросы: в чем разница между добротой и стремлением всем угодить? Как проявить сочувствие к себе, признав болезненные обстоятельства, которые привели к формированию привычки, и одновременно взять на себя личную ответственность за избавление от нее? Когда уместно идти на компромисс и пренебрегать своими потребностями, а когда этого делать не стоит? Как определить, нарушают ли наши границы другие люди или мы сами нарушаем их, соглашаясь на уступки, на которые в глубине души идти совсем не хотим?

Понимание этих нюансов запускает истинный процесс исцеления. Кроме того, не стоит умалчивать об эмоциональных нюансах: о том, что внутренняя работа не только принесет освобождение и силу, но и сопряжена с большими трудностями и иногда вызывает глубокий дискомфорт. Избавляясь от привычного паттерна, мы можем понять, что боимся просить о чем-то окружающих, даже если наши пожелания кажутся уместными. Мы часто испытываем вину из-за того, что устанавливаем границы, хотя понимаем, что это необходимо сделать. Мы горюем, заканчивая токсичные отношения, даже если те причиняли огромный вред.

«Болезни роста» при отказе от привычки угождать не только нормальны, но и неизбежны. Отрицая их, мы не сможем прожить эти эмоции и примириться с ними, а если этого не сделать, мы, скорее всего, снова начнем пренебрегать своими границами и молчать о потребностях. Именно поэтому в моей книге описаны практические способы нормализации «неудобных» эмоций и самоуспокоения при переживании вины, страха, гнева, неопределенности и горя, которые всегда сопровождают процесс обретения силы.

А теперь вспомните меня прежнюю, ту, что стояла с пакетами на тротуаре в Бостоне, слушала зануду-гитариста в баре и ходила на свидания с совершенно неинтересным человеком.

Прежняя я никогда бы не поверила, что однажды будет печатать предисловие к своей книге на ноутбуке и осознавать: привычка угождать всем и каждому осталась далеко в прошлом.

«Не может быть, – сказала бы прошлая я. – Абсурд!»

Но оказалось, что все не так. Я убедилась в этом на своем примере и примерах сотен моих клиентов, а также тысяч людей со всего мира, которые нашли время написать мне сообщение: «Я никогда не думал, что способен на это, но у меня получилось».

Исцеление не происходит в одночасье; это процесс, требующий большого упорства и преданности себе, о которой надо будет вспоминать снова и снова. Мы исцеляемся всякий раз, когда вспоминаем о своих эмоциях, желаниях и мечтах. Когда проживаем чувство вины, не реагируя на него. Когда во всеуслышание заявляем о своих потребностях вместо того, чтобы промолчать о них, как раньше.

Я признательна сотням «анонимных альтруистов», что разрешили использовать их личные истории в этой книге. По соображениям приватности я изменила имена, возраст и другую личную информацию, но все истории, которые вы прочитаете, реальные и произошли с людьми из самых разных стран.

Надеюсь, эта книга станет вашим компаньоном, помощником и вдохновителем и с ее помощью вы раз и навсегда избавитесь от привычки угождать. Работа не из легких, но я могу заверить вас, что вы не пожалеете.

Хейли Маги, Сиэтл, ВашингтонЧасть I. Путь к себе

Глава 1. Привычка угождать: что это, откуда она берется и почему надо с ней распрощаться

Привычка угождать – хроническое пренебрежение собственными потребностями, желаниями и эмоциями в угоду потребностям, желаниям и эмоциям других. Угождателям сложно отстаивать свои интересы в отношениях. Чтобы понравиться окружающим, они готовы наступать на горло собственной песне; им очень трудно устанавливать границы; они не умеют распознавать токсичную среду, прекращать токсичное общение и вовлекаются в односторонние отношения, где только отдают и ничего не получают взамен. Такие люди часто определяют самоценность полезностью для окружающих, умением помочь и поддержать.

Хотя привычка угождать проявляется в отношениях с другими, ее истинной причиной становится потеря контакта со своим «я». По сути, это разновидность пренебрежения собой. Даже в отсутствие других людей рядом многие из нас отбрасывают свои базовые потребности, обесценивают собственные эмоции, не любят находиться наедине с собой и давно забыли, каково это – играть, творить, удивляться, радоваться и испытывать восторг. Отсутствие чувства самоценности приводит к перфекционизму, стремлению стыдить и осуждать себя; к отсутствию навыков борьбы со стрессом, самоуспокоения и эмоциональной регуляции; к компульсивному поведению и зависимостям, становящимся способом избежать проживания эмоций.

Привычка угождать – не психическое заболевание и не диагноз, а поведенческий паттерн. Большинство людей делают это бессознательно: привитый с детства способ взаимодействия с окружающими укореняется в психике. В этой главе мы поговорим о причинах формирования такого паттерна, узнаем, как он влияет на отношения, попробуем понять разницу между привычкой угождать и добротой и использовать новые знания, чтобы разрушить вредный паттерн поведения.

Четыре портрета угождателейПривычкой угождать может страдать любой, независимо от пола, возраста, этнической принадлежности и уровня дохода, но проявляется она по-разному. Порой человек ощущает себя очень уверенным и естественно проявляет себя на работе, но пассивен в романтических отношениях. Другим не составляет труда отстаивать свои интересы в общении с друзьями, зато с родственниками установить границы не получается. А иногда вредный паттерн поведения влияет на все сферы жизни: карьеру, романтические отношения, общение с друзьями, родственниками и окружением.

Вот какие формы может приобретать привычка угождать.

ТаняТане 45 лет, она работает корпоративным юристом и живет в Нью-Йорке. В зале суда она производит впечатление грозного и бескомпромиссного человека, но близкие из нее попросту вьют веревки. Ее безработный партнер не спешит трудоустроиться, а она скрепя сердце оплачивает его расходы. Каждые выходные она ездит через весь штат к недавно овдовевшей матери, которую описывает как властную нарциссическую личность. В городе у нее есть несколько подруг, с которыми она изредка встречается, но те воспринимают их встречи как бесплатную психотерапию и сливают на нее свои проблемы, не проявляя к ней самой ни малейшего интереса.

Все личные отношения Тани пронизаны чувством долга и постоянной обидой. С кем бы она ни общалась, она слишком много отдает и ничего не получает, но не знает, как изменить эту ситуацию.

АаронАарону 35 лет, он собирается жениться, но сложные семейные обстоятельства грозят помешать его браку. Отец умер, когда Аарон был совсем маленьким, и у них с матерью сложились очень близкие отношения. Когда Джейде – так зовут его мать – что-то нужно, Аарон мгновенно спешит на помощь и удовлетворяет все ее потребности. Несколько раз в день она звонит ему просто поболтать о чем угодно – погоде, последнем футбольном матче и т. д. Даже на свидании с Иссой – это его невеста – Аарон всегда берет трубку и отходит в сторону, чтобы поговорить с матерью.

Навязчивое присутствие матери подавляет Аарона, и даже Исса сомневается, хочется ли ей становиться третьей лишней в этих созависимых отношениях. Однако со дня смерти отца Аарон чувствует себя ответственным за эмоциональное благополучие матери. Он хочет создать дистанцию в отношениях, но не знает как и до смерти боится обидеть мать.

Лена25-летняя Лена родилась в семье ортодоксальных евреев. По мере взросления некоторые правила ее религии, особенно касающиеся гендерных ролей, начали вызывать у нее глубокий дискомфорт. После долгих размышлений она решила, что больше не хочет принадлежать к этой вере, и ушла из церкви.

Вдали от ортодоксального еврейского сообщества она впервые заметила, что совершенно не умеет говорить от себя, да и не понимает, что она собой представляет. В общении она всегда соглашается с присутствующими мужчинами; в конфликтах с друзьями мгновенно идет на уступки. При отсутствии религиозных догм она не знает, чего хочет, о чем мечтает, не понимает даже, кто она. Ей хочется следовать внутреннему компасу, но его просто нет.

ЗоуиЗоуи 24 года, она активная и разговорчивая студентка театрального вуза. Она легко заводит друзей, каждая ее свободная минута забита встречами в кофейнях и барах и поездками на выходные. Хотя она постоянно окружена друзьями, она страдает от одиночества и отсутствия истинной близости.

Еще в раннем детстве Зоуи поняла, что верный способ привлечь внимание равнодушных родителей – быть «солнечным лучиком», постоянно жизнерадостной девочкой. Став взрослой, она придерживается такой же стратегии с друзьями. Вечно смеющаяся, доброжелательная Зоуи заводит друзей мгновенно, но эти отношения поверхностны; девушка никому не осмеливается признаться, что переживает трудные времена, никогда не попросит о помощи. Истинной близости отчаянно не хватает; ей кажется, что никто не видит и не знает ее настоящую, но выстроить действительно тесные дружеские отношения мешает привычка угождать.

Жизненные обстоятельства Тани, Аарона, Лены и Зоуи различны, но всех четверых объединяют неумение заявлять о своих потребностях и стремление к подлинным отношениям. Все они хотели бы понять свои потребности и заявить о них, установить здоровые границы и принимать решения исходя из собственных ценностей и приоритетов.

Первый шаг к преодолению паттерна – понять, откуда он взялся. Почти всегда это копинговый механизм, развившийся в детстве в целях самосохранения. Разбираясь в истинных причинах своего поведения, мы учимся внутренней осознанности и самосостраданию.

Истоки привычки угождатьПривычка угождать формируется как реакция человека на пребывание в небезопасной, непредсказуемой или враждебной среде. Многие люди учатся этому в детстве, пытаясь тем самым заслужить любовь постоянно занятых, равнодушных взрослых или родителей-абьюзеров. Для маргинализированных групп – людей определенной национальности, людей с различными особенностями – угодничество становится стратегией выживания, помогающей избежать стигматизации, преследований и физического вреда.

ТравмаПривычка угождать чаще развивается у переживших травму. В 2003 году психотерапевт и эксперт по психологии травмы Пит Уокер добавил в знакомую всем схему стрессовой реакции «бей, беги или замри» четвертый вариант: подстройся[1]. Выглядит он так: человек, ощущающий угрозу, не дерется, не убегает и не «отключается», а пытается умиротворить источник опасности, угодить ему и стать удобным.

Стрессовый отклик «подстройся» особенно характерен для детей – жертв насилия. Как объясняет Уокер, они быстро уясняют, что бороться с дурным обращением бессмысленно, поскольку это провоцирует еще большую агрессию. Поэтому они «отказываются от реакции “дерись”, убирают из своего лексикона слово “нет” и в итоге так и не овладевают языком здоровой ассертивности[2]»[3].

Если в детстве эта реакция помогала избежать вреда, в дальнейшем человек может прибегать к этому копинговому механизму, хотя для обеспечения безопасности такой подход уже не требуется. Взрослые люди, сталкиваясь с ситуациями, провоцирующими страх и тревогу, часто прибегают к поведению, которое, по их мнению, должно заслужить одобрение окружающих: притворяются добренькими и веселыми, делают комплименты, соглашаются сделать что-то противоречащее их интересам. Уокер объясняет, что «оленята» «ищут безопасности, сливаясь с желаниями, нуждами и требованиями окружающих. Они ведут себя так, будто подсознательно уверены: входным билетом в любые отношения будет отказ от собственных потребностей, прав, предпочтений и границ»[4].

Травма также может привести к развитию гипербдительности, которая сохраняется всю жизнь: такие люди тонко отслеживают настроения окружающих, фиксируя даже малейшие изменения и признаки опасности. Нередко пережившие травму становятся экспертами по чужим эмоциям, однако их собственный эмоциональный мир остается для них загадкой. Со временем они теряют контакт со своим внутренним миром[5]. Долгосрочные последствия травмы приводят к тому, что человек не осознает свои эмоции и потребности, не умеет говорить «нет» и в моменты стресса «отключается», теряя способность к здоровой ассертивности.