Полная версия

Тревожное поколение. Как Великое подключение детства вызывает эпидемию душевных болезней

Сам я не склонен к тревожности и депрессии, но страдал от продолжительной тревоги, требующей приема лекарств, в течение трех периодов жизни. Один из них сопровождался диагнозом тяжелой депрессии. Поэтому я могу в некоторой степени посочувствовать тому, что переживают многие молодые люди. Я понимаю, что подростки с тревожными или депрессивными расстройствами не могут просто «взять себя в руки» или «перестать ныть». Эти расстройства вызваны комбинацией генов (некоторые люди более предрасположены к ним), моделей мышления (которым можно научиться и от которых можно отвыкнуть), социальных и экологических условий. Но поскольку гены между 2010 и 2015 годами не менялись, нужно понять, какие сдвиги в моделях мышления и социально-экологических условиях вызвали эту волну тревоги и депрессии.

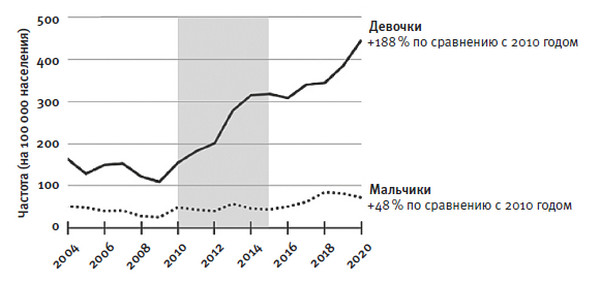

Это ведь не взаправду?Изначально многие эксперты в области психического здоровья скептически относились к идее, что резкий скачок показателей тревожности и депрессии отражает реальное увеличение числа заболеваний. На следующий день после выхода «Избалованности американского разума» в газете New York Times появилось эссе под заголовком «Большой миф о подростковой тревожности»[54]. В нем психиатр высказал несколько важных возражений против того, что он назвал растущей моральной паникой вокруг подростков и смартфонов. Он заметил, что большинство исследований, демонстрирующих рост психических заболеваний, были основаны на словах самих подростков – как, например, данные на рисунке 1. Изменения в опросниках не обязательно означают изменения в реальных показателях психических заболеваний. Вдруг молодые люди просто стали более склонны ставить себе диагнозы или открыто говорить о проблемах? Или начали ошибочно принимать легкие симптомы тревожности за психическое расстройство?

Был ли психиатр прав в своем скептицизме? Он был, безусловно, прав в том, что для понимания ситуации нужно учитывать множество факторов. Для этого можно посмотреть на данные, которые сами подростки не сообщают. Многие исследования отмечают скачок в количестве молодых людей, доставленных в отделения неотложной психиатрической помощи или госпитализированных после преднамеренного нанесения себе вреда. Причиной могли послужить как попытки самоубийства, часто путем передозировки лекарств, так и несуицидальные самоповреждения (NSSI) – например, нанесение порезов без намерения умереть.

На рисунке 1.4 показано количество посещений пунктов неотложной помощи в Соединенных Штатах. Закономерность, которая прослеживается на графике, сходна с ростом показателей депрессии на рисунке 1.1 – особенно среди девочек.

С 2010 по 2020 год процент самоповреждений среди девочек младшего подросткового возраста почти утроился. Для девушек постарше (15–19 лет) он удвоился, а вот для женщин старше 24 лет, напротив, снизился (см. онлайн-приложение)[55]. Получается, изменения, произошедшие в начале 2010-х, в первую очередь ударили по девочкам и девушкам-подросткам. Это еще одна большая подсказка. Акты умышленного нанесения себе вреда, представленные на рисунке 1.4, включают как нефатальные попытки самоубийства, которые указывают на крайне высокий уровень стресса и отчаяния, так и несуицидальные самоповреждения – например, порезы. Последние стоит рассматривать как способ справляться с сильнейшей тревожностью и депрессией, к которому чаще всего прибегают девочки и молодые женщины.

Рис. 1.4. Посещение отделений неотложной помощи из-за самоповреждений. Частота обращений американских подростков 10–14 лет в отделения неотложной помощи с нелетальными повреждениями, нанесенными самостоятельно (на 100 000 населения). (Источники: Центры США по контролю и профилактике заболеваний, Национальный центр профилактики и контроля травматизма.)[56]

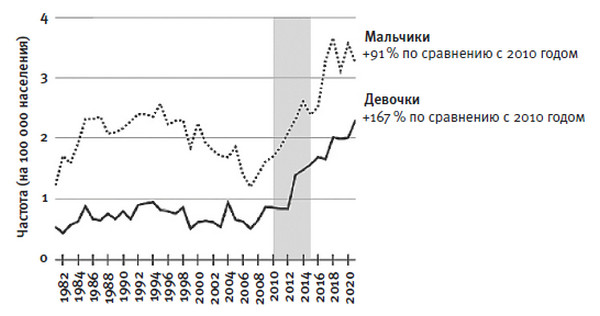

Уровень подростковых самоубийств в США демонстрирует динамику времени, сходную с показателями депрессии, тревожности и самоповреждений, хотя здесь период быстрого роста начинается на несколько лет раньше. На рисунке 1.5 отражено число самоубийств среди детей 10–14 лет на 100 тысяч человек той же возрастной группы[57]. В западных странах показатели среди мальчиков почти всегда выше, чем среди девочек, при этом попытки самоубийства и несуицидальные самоповреждения чаще встречаются у последних, что и было показано ранее[58].

Как видно из рисунка 1.5, уровень самоубийств среди девочек-подростков начал расти в 2008 году и резко подскочил в 2012-м, хотя до этого с 1980-х годов колебался в ограниченном диапазоне. С 2010 по 2021 год этот показатель увеличился на 167 %. Это еще одна подсказка, которая заставляет задуматься: что изменилось в жизнях девочек и девушек младшего подросткового возраста в начале 2010-х годов?

Быстрый рост числа самоповреждений и самоубийств, а также данные университетских исследований, указывающие на повышение уровня тревожности и депрессии, – весомые аргументы против людей, которые скептически настроены к кризису психического здоровья. Я не утверждаю, что рост тревожности и депрессии никак не связан с большей готовностью подростков сообщать о своем состоянии (что хорошо) или с тенденцией патологизировать нормальную тревожность и дискомфорт (что плохо). Однако результаты опросов в сочетании с поведенческими изменениями указывают на то, что в начале 2010-х годов – возможно, в конце 2000-х – в жизни подростков произошли серьезные перемены.

Рис. 1.5. Уровень самоубийств среди подростков младшего возраста. Уровень самоубийств среди американских подростков 10–14 лет. (Источники: Центры США по контролю и профилактике заболеваний, Национальный центр профилактики и контроля травматизма.)[59]

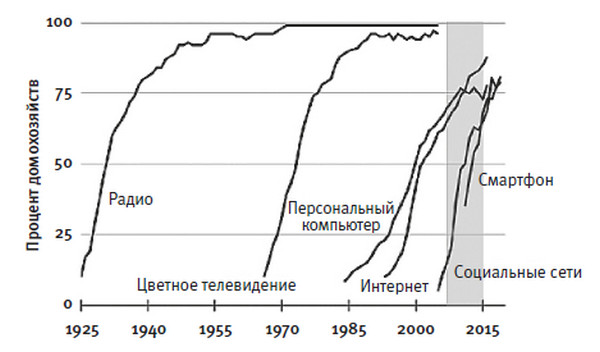

Смартфоны и создание поколения ZСмартфоны, появившиеся в 2007-м, изменили жизнь каждого. Как и радио с телевидением, они быстро захватили страну и весь мир. На рисунке 1.6 показан процент американских домохозяйств, которые приобретали устройства связи за последние сто лет. Как можно заметить, новые технологии распространялись стремительно и обязательно включали раннюю фазу практически вертикального роста: примерно десятилетие, в течение которого новые устройства покупали едва ли не все.

Рис. 1.6. Распространение коммуникационных технологий. Доля домохозяйств США, использующих различные технологии. Смартфоны получили самое быстрое распространение в истории технологий связи. (Источник: Our World in Data.)[60]

По рисунку 1.6 можно сделать важный вывод об эпохе интернета: она пришла двумя волнами. В 1990-х годах наблюдался быстрый рост связанных технологий: персональных компьютеров и доступа в интернет (тогда через модем). К 2001 году эти устройства появились в большинстве домов, однако в течение следующих десяти лет ухудшения психического здоровья подростков не наблюдалось[61]. Миллениалы, выросшие в первую волну, по статистике были даже немного счастливее, чем поколение X в их возрасте. Вторая волна представляла собой быстрый рост социальных сетей и смартфонов, которые к 2012–2013 годам стали доступны большинству домохозяйств. Именно тогда психическое здоровье у девочек начало ухудшаться, а у мальчиков – изменяться менее явно, но все же существенно.

Конечно, сотовые телефоны были у подростков еще с конца 1990-х, но это были обычные кнопочные модели без доступа в интернет: так называемые раскладушки, известные из-за популярной конструкции, которая открывалась одним движением. Они использовались в основном для прямого общения с семьей и друзьями. Можно было звонить, можно было отправлять сообщения, неловко тыкая большим пальцем по кнопкам. Со смартфонами ситуация иная. Они предоставляют круглосуточный доступ в интернет, запускают миллионы приложений, и в них проживают социальные сети, которые постоянно дергают своих пользователей, побуждая их проверять, что говорят и делают другие. В таком виде связи нет преимуществ прямого общения с друзьями. Более того, для многих молодых людей он стал настоящей отравой[62].

Существует несколько источников данных о ранней эре смартфонов. В 2012 году сотрудники исследовательского центра Pew Research провели опрос, показавший, что в 2011 году телефоны были у 77 % американских подростков, но только у 23 % был смартфон[63]. Большинству приходилось пользоваться соцсетями с компьютера – зачастую родительского или семейного, что ограничивало приватность и возможности доступа, а зайти на платформы вне дома было непросто. В тот же период в США стали широко распространяться ноутбуки и высокоскоростной интернет, поэтому некоторые подростки получили облегченный доступ к Сети еще тогда.

Но только с появлением смартфонов они смогли быть онлайн постоянно, даже вне дома. Согласно опросу родителей в США, проведенному некоммерческой организацией Common Sense Media, к 2016 году смартфоны были у 79 % подростков и у 28 % детей в возрасте от 8 до 12 лет[64].

С тех пор подростки начали проводить в виртуальном мире все больше времени. По данным исследования Common Sense за 2015 год, молодые люди с аккаунтами в социальных сетях тратили на них около двух часов в день. В целом подростки сообщили, что проводят за видеоиграми и просмотром видео на нетфликсе, ютьюбе или порнографических сайтах почти семь часов свободного времени (без учета школьных занятий) в день[65]. Отчет Pew Research за 2015 год[66] подтвердил эти высокие цифры: каждый четвертый подросток заявил, что находится в Сети «почти постоянно». К 2022 году этот показатель почти удвоился, достигнув 46 %[67].

Такие цифры поражают и могут стать разгадкой внезапного кризиса психического здоровья подростков. Получается, даже когда представители поколения Z не сидят в телефонах и на первый взгляд занимаются реальными делами – например, слушают учителя, едят или разговаривают с вами, – значительная часть их внимания сосредоточена на событиях в социальной метавселенной, что и вызывает тревогу. Как писала в 2015 году профессор Массачусетского технологического института Шерри Теркл о жизни со смартфонами: «Мы вечно где-то в другом месте»[68]. Фундаментальная трансформация человеческого сознания и отношений произошла среди американских подростков в период между 2010 и 2015 годами. Так родилось детство, проведенное в телефоне. Так закончилось детство, основанное на игре.

Важной деталью в этой истории является то, что iPhone 4 был представлен в июне 2010 года[69]. Это был первый айфон с фронтальной камерой, что позволило с легкостью снимать себя на видео и делать селфи. Несколько недель спустя компания Samsung добавила аналогичную функцию в Galaxy S. В том же году появился Instagram – приложение, доступное исключительно на смартфонах. В первые несколько лет у него не было версии для компьютеров или ноутбуков[70]. До 2012 года инстаграм насчитывал небольшую пользовательскую базу, но после его приобретения компанией Facebook число пользователей стремительно увеличилось: с 10 миллионов в конце 2011 года[71] до 90 миллионов к началу 2013-го[72]. Таким образом, знакомая нам экосистема социальных сетей, основанная на смартфонах и селфи, сформировалась в 2012 году после покупки Instagram компанией Facebook и появления фронтальных камер. К 2012 году у многих девочек-подростков сложилось впечатление, что смартфоны и аккаунты в инстаграме появились «у всех», и они начали сравнивать себя с другими.

В последующие годы экосистема социальных сетей стала еще более заманчивой. В инстаграме появились новые мощные фильтры, в Сети – Facetune и прочие приложения для редактирования. С фильтрами или без, отражение, которое девушки видели в зеркале, становилось все менее и менее привлекательным по сравнению с изображениями в телефоне.

И если жизнь девочек переместилась в социальные сети, мальчики все глубже погружались в виртуальный мир через многопользовательские онлайн-игры, ютьюб, реддит и откровенную порнографию, которые были доступны в любое время, в любом месте и бесплатно – прямо на их смартфонах.

Столкнувшись с таким количеством новых виртуальных увлечений, многие подростки (и взрослые) разучились полноценно возвращаться в реальность, что изменило социальную жизнь даже для незначительного меньшинства людей, которые не пользовались этими платформами. Вот почему я называю период с 2010 по 2015 год Великим подключением детства. Всего за пять лет социальные и ролевые модели, эмоции, физическая активность и даже режим сна подростков претерпели фундаментальные изменения. Повседневная жизнь, сознание и социальные отношения детей 2000 года рождения, у которых в 2013 году появился смартфон, кардинально отличались от таковых у детей 1994 года, которые в 2007-м начали ходить с раскладушкой.

Разве у них нет поводов для тревоги?Когда я представляю эти результаты публично, то часто слышу возражения: «Конечно, поколение Z в депрессии; только посмотрите, что творится в XXI веке! Сначала атаки 11 сентября, потом войны в Афганистане и Ираке, мировой финансовый кризис. Их детство омрачено глобальным потеплением, перестрелками в школах, политической поляризацией, неравенством и постоянно растущей стоимостью обучения. Вы считаете 2012 год поворотным? А ведь это год перестрелки в начальной школе Сэнди Хук!»[73]

Именно так книга 2021 года «Поколение катастроф»[74] объясняет проблемы с психическим здоровьем у поколения Z[75]. И хотя я согласен, что XXI век начался неудачно, совпадающие временные рамки не означают, что поколение Z испытывает тревогу и депрессию из-за объективных угроз на национальном или глобальном уровне.

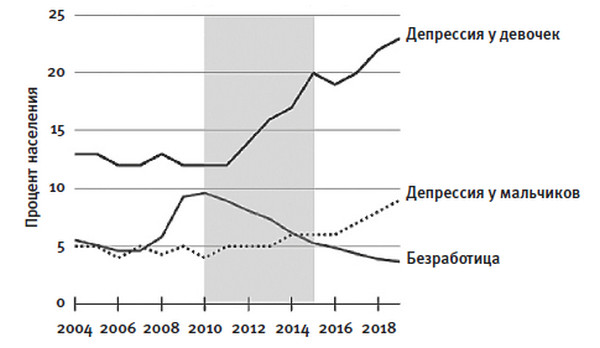

Даже если предположить, что события с 11 сентября до мирового финансового кризиса действительно повлияли на психическое здоровье подростков, то сильнее всего должны были пострадать миллениалы, родившиеся с 1981 по 1995 год: их счастливый мир детства оказался разрушен, а перспективы социального роста сократились. Однако этого не произошло: уровень психических заболеваний среди подростков их поколения не вырос. Помимо того, если бы финансовый кризис и другие экономические проблемы были основными факторами, психическое здоровье подростков в США резко ухудшилось бы в 2009 году, в самый тяжелый период кризиса, и улучшилось в 2010-х годах, когда уровень безработицы упал, фондовый рынок вырос, а экономика восстановилась. Однако мы не наблюдаем подобных тенденций. На рисунке 1.7 я сопоставил данные о подростковой депрессии (рисунок 1.1) с графиком уровня безработицы в США. Сильный скачок приходится на 2008–2009 годы, начало кризиса, когда компании массово увольняли сотрудников. С 2010 по 2019 год безработица начинает устойчиво снижаться, а в начале 2019-го достигает исторического минимума в 3,6 %.

Рис. 1.7. Подростковая депрессия и безработица среди взрослых. Уровень безработицы в США (процент взрослого безработного населения) непрерывно снижался параллельно с усугублением кризиса психического здоровья подростков. (Источники: Бюро статистики труда США и Национальное исследование употребления наркотиков и здоровья в США.)[76]

Невозможно связать всплеск подростковой тревожности и депрессии с конкретными экономическими событиями или тенденциями. Более того, непонятно, почему экономический кризис навредил бы девочкам – особенно самым юным подросткам – больше, чем мальчикам.

Депрессии и тревоге поколения Z есть и другое распространенное объяснение: изменение климата, которое затронет их жизнь сильнее, чем жизнь старших поколений. Я не оспариваю обоснованность беспокойства, но хочу отметить, что в историческом контексте угрозы, нависшие над нацией или поколением (в отличие от проблем отдельных людей) не приводят к росту уровня психических заболеваний. Когда страны сталкиваются с угрозами – будь то военные действия или терроризм, – граждане обычно объединяются на почве патриотизма. У них появляется общая цель, и уровень самоубийств снижается[77]. Исследователи обнаружили, что люди, заставшие начало войны в подростковом возрасте, многие годы спустя демонстрируют более высокий уровень доверия и сотрудничества в лабораторных экспериментах[78].

Когда молодые люди объединяются по политическим причинам, будь то протесты против войны во Вьетнаме в 1960-х годах или пик раннего климатического активизма в 1970-х и 1990-х, они рвутся в бой, а не унывают, подавленные. Проблемы присущи любому поколению: Великая депрессия, Вторая мировая война, ядерная угроза, ухудшение экологической обстановки, перенаселение, огромный государственный долг. Люди не впадают в депрессию, когда сталкиваются с угрозами сообща; они впадают в депрессию, когда чувствуют себя изолированными, одинокими и беспомощными. В последующих главах я докажу, что именно это и стало результатом Великого подключения поколения Z.

Коллективная тревога объединяет людей и мотивирует к действию, а совместные действия пробуждают эмоции, особенно когда происходят в реальном мире. Исследования показывают, что среди представителей предыдущих поколений те, кто занимался политическим активизмом, зачастую были счастливее и энергичнее сверстников. «В самом активизме есть что-то полезное для благополучия», – сказал Тим Кассер, соавтор исследования 2009 года о студентах колледжей, активизме и процветании[79]. Однако более поздние исследования молодых активистов, включая климатических, показывают обратное: у тех, кто сейчас занимается политической деятельностью, психическое здоровье обычно хуже[80]. Риски и угрозы существовали всегда, однако способы, которыми современные молодые люди реализуют свой активизм – преимущественно в Сети, – влияют на них иначе, чем на предыдущие поколения, чей активизм осуществлялся в реальности.

Гипотеза изменения климата также не объясняет демографические особенности. Почему наибольший рост тревожности и депрессии наблюдается среди девочек-подростков? Разве осведомленность о климатических проблемах не должна сильнее влиять на подростков старшего возраста и студентов, которые лучше разбираются в глобальных и политических событиях? Гипотеза не укладывается и во временные рамки: почему всплеск психических заболеваний во многих странах произошел именно в начале 2010-х? Шведская климатическая активистка Грета Тунберг (2003 года рождения) побудила молодежь всего мира к действию, но только после выступления на конференции ООН по изменению климата в 2018 году.

Может казаться, что мир рушится, но то же самое происходило в 1970-е годы, когда рос я, и в 1930-е, когда росли мои родители. Такова история человечества. Если мировые события и сыграли роль в текущем кризисе психического здоровья, то не потому, что в 2012 году ситуация внезапно ухудшилась, а потому, что они стали активно проникать в сознание подростков через их телефоны в виде постов других молодых людей, где те выражали свои эмоции по поводу рушащегося мира; эмоции, которые заразны в социальных сетях.

В англоязычных странахЧтобы понять, стали ли текущие события причиной тревоги и подавленности американских подростков, можно взглянуть на аналогичные тенденции в других странах, отличающихся друг от друга как внутренней обстановкой, так и уровнем культурной дистанции от США. Ниже я рассмотрю несколько примеров: культурно близкие страны с разными новостными событиями, такие как Канада и Великобритания; страны других языковых и культурных групп, а именно – страны Северной Европы; и, наконец, тридцать семь стран со всего мира, где каждые три года проводятся опросы среди пятнадцатилетних подростков. Я докажу, что ситуация в них развивается по сходному сценарию и в тех же временных рамках: изменения произошли в начале 2010-х годов.

Рис. 1.8. Канадские женщины: отличное или очень хорошее психическое здоровье. Процент девушек и женщин в Онтарио, Канада, оценивающих свое психическое здоровье как «отличное» или «очень хорошее». (Источник: D. Garriguet [2021], Portrait of youth in Canada: Data report.)[81]

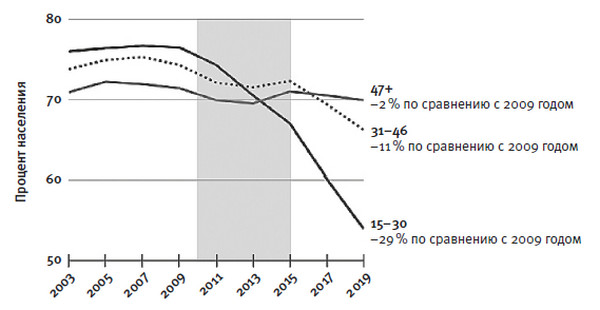

Начнем с Канады, которая имеет много общего с Америкой в культурном плане, но лишена большинства ее негативных социологических и экономических черт. Например, там ниже уровень экономической нестабильности: Канада избежала частых войн и высокого уровня насильственных преступлений, характерных для США, а также почти не пострадала от последствий мирового финансового кризиса[82]. Тем не менее, несмотря на все преимущества, психическое здоровье канадских подростков резко ухудшилось в то же время и тем же образом, что и в США[83].

На рисунке 1.8 показан процент канадских девушек и женщин, которые оценили свое психическое здоровье как «отличное» или «очень хорошее». Если бы сбор данных прекратили в 2009 году, можно было бы сделать вывод, что самая молодая группа (15–30 лет) одновременно самая счастливая и поводов беспокоиться нет. Однако в 2011 году их показатели начали опускаться, а затем полностью рухнули, в то время как показатели самой старшей группы женщин (от 47 лет) остались практически неизменны. График для мальчиков и мужчин отражает ту же тенденцию, хотя и с меньшим снижением. (Этот и многие другие графики можно найти в онлайн-приложении к книге, где для каждой главы создан отдельный документ. См. anxietygeneration.com/supplement.)

Рис. 1.9. Случаи самоповреждения среди британских подростков. Случаи самоповреждения среди подростков Великобритании (13–16 лет). (Источник: Cybulski et al., 2021, на основе двух баз данных анонимных британских медицинских записей.)[84]

Как и в Соединенных Штатах, изменения в поведении подростков соответствуют изменениям в их оценке собственного психического здоровья. Если мы посмотрим на частоту посещений канадскими подростками отделений неотложной психиатрической помощи из-за самоповреждений, то обнаружим почти ту же картину, что и на рисунке 1.4 для американских детей[85].

То же самое происходит и в Великобритании. Несмотря на несколько большую культурную удаленность от США, британские подростки столкнулись с аналогичными проблемами в то же время, что и их американские сверстники. Показатели тревожности и депрессии выросли в начале 2010-х годов, особо затронув девочек[86]. И снова поведенческие данные отражают все тот же внезапный рост. На рисунке 1.9 показано число случаев самоповреждения среди подростков Великобритании, зафиксированное в медицинских записях.

Рис. 1.10. Госпитализации по психиатрическим показаниям, Австралия. Частота госпитализации австралийских подростков и молодежи (12–24 года) из-за проблем с психическим здоровьем. (Источник: Australia's Health 2022 Data Insights.)[87]

Как и в США и Канаде, в начале 2010-х годов с британскими детьми произошло нечто, из-за чего они значительно чаще стали причинять себе вред[88].

Похожие тенденции наблюдаются и в других крупных англоязычных странах, включая Ирландию, Новую Зеландию и Австралию[89]. Например, на рисунке 1.10 показана частота госпитализации австралийских подростков и молодых людей в психиатрические больницы. Там, как и в остальных странах, проблем не наблюдалось до 2010 года, когда началось Великое подключение. Однако к 2015-му подростки оказались в большой беде.

В остальном мире

Рис. 1.11. Высокий психологический стресс в странах северной европы. Процент подростков 11–15 лет с высоким психологическим стрессом в скандинавских странах. (Источник: данные исследования «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья».)[90]

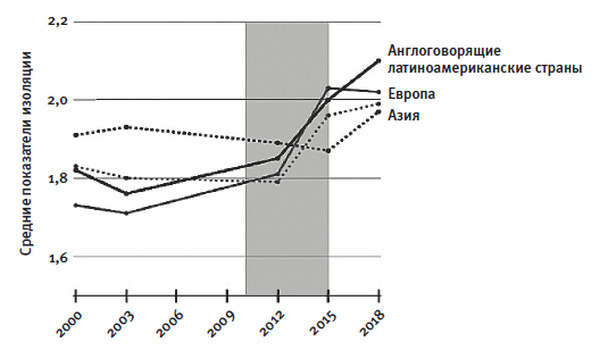

Рис. 1.12. Социальная изоляция в школах по всему миру. Динамика показателей изоляции пятнадцатилетних учащихся в школах по всему миру. Обратите внимание, что рост одиночества в школах наблюдается во всех регионах, кроме Азии, преимущественно в период с 2012 по 2015 год. (В опросах 2006 и 2009 годов соответствующие вопросы отсутствовали.) Шкала оценок: от 1 (минимальная изоляция) до 4 (максимальная). (Источник: Twenge, Haidt et al. [2021]. Данные PISA.)

В 2020 году я нанял внештатным научным сотрудником Зака Рауша, позднего миллениала 1994 года рождения, получавшего степень магистра в области психологии. Зак быстро стал моим постоянным партнером по исследованиям; он собрал данные о психическом здоровье со всего мира и опубликовал несколько подробных докладов в канале «После Вавилона» на платформе Substack, где мы проверяли идеи для этой и следующей моей книги. В одном из исследований Зак изучил пять стран Северной Европы и обнаружил те же закономерности, что и в пяти англоязычных странах. На рисунке 1.11 показан процент подростков в Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии и Исландии, сообщивших о высоком уровне психологического стресса в период с 2002 по 2018 год[91]. Картина неотличима от той, что неоднократно встречалась в англоязычных странах: если обрезать графики по 2010 году, когда началось Великое подключение, никаких признаков проблемы нет, однако к 2015-му она становится очевидна.