Полная версия

Тревожное поколение. Как Великое подключение детства вызывает эпидемию душевных болезней

Моя вторая книга, «Праведный разум»[19], посвящена моим собственным исследованиям эволюционных психологических основ нравственности. В ней я рассматриваю причины, по которым политика и религия разобщают хороших людей, и уделяю особое внимание общечеловеческой потребности принадлежать к моральным сообществам, с которыми они разделяют общие цели. Эта работа помогла мне понять, что социальные сети, какими бы полезными они ни были для взрослых людей, не могут быть полноценной заменой реальных сообществ, в которых дети росли, формировались и воспитывались на протяжении сотен тысяч лет.

Однако именно третья книга привела меня к изучению психического здоровья подростков. Мой друг Грег Лукьянофф одним из первых заметил резкие изменения, произошедшие в студенческих городках. Студенты начали использовать те же искаженные модели мышления, что он научился распознавать и преодолевать благодаря КПТ (когнитивно-поведенческой терапии), которую начал изучать после тяжелого депрессивного эпизода в 2007 году.

Грег – юрист и президент Фонда за индивидуальные права и самовыражение, издавна помогающего студентам отстаивать свои права перед строгостью администрации. В 2014 году он заметил нечто странное: сами студенты начали требовать, чтобы колледжи защищали их от «небезопасных» литературы и спикеров. Грег предположил, что университеты неким образом учат студентов использовать когнитивные искажения – такие, например, как катастрофизация, черно-белое и эмоциональное мышление – и что это может являться причиной их депрессии и тревожности. В августе 2015 года мы изложили эту идею в эссе для журнала Atlantic под названием «Избалованность американского разума».

Мы оказались правы лишь отчасти: некоторые университетские курсы и новые академические тенденции[20] действительно непреднамеренно способствовали развитию когнитивных искажений. Однако к 2017 году стало ясно, что рост депрессии и тревожности наблюдается в разных странах, затронув подростков всех уровней образования, социальных слоев и рас. В среднем люди, родившиеся в 1996 году и позже, психологически отличались от тех, кто родился всего несколькими годами ранее.

Мы решили расширить нашу статью для Atlantic до книги с тем же названием[21]. В ней мы проанализировали причины кризиса психического здоровья, опираясь на книгу Джин Твенге 2017 года «Поколение I»[22]. Однако в то время большинство доказательств были корреляционными: так, например, вскоре после появления айфонов подростки начали чаще впадать в депрессию. Самые активные пользователи оказывались и самыми депрессивными, тогда как те, кто проводил больше времени офлайн – занимаясь, например, спортом или участвуя в деятельности религиозных общин, – демонстрировали лучшее психическое здоровье[23]. Но поскольку корреляция не является доказательством причинно-следственной связи, мы предостерегли родителей от радикальных мер на основе имеющихся данных.

Сейчас, в 2023 году, появилось гораздо больше исследований – как экспериментальных, так и корреляционных, – которые показывают, что социальные сети вредят подросткам, особенно девочкам в период полового созревания[24]. Более того, во время работы над этой книгой я обнаружил, что проблема глубже, чем предполагалось изначально. Речь идет не только о смартфонах и социальных сетях; речь идет о беспрецедентной исторической трансформации детства. Трансформации, которая затрагивает как мальчиков, так и девочек.

За сто лет мы накопили богатый опыт в обеспечении детской безопасности. Автомобили стали популярны в начале ХХ века, и десятки тысяч детей погибали в авариях, пока в 1960-х годах не ввели обязательные ремни безопасности, а в 1980-х – и детские кресла[25]. В конце 1970-х, когда я учился в школе, многие мои одноклассники курили сигареты, которые можно было легко купить в торговых автоматах. Позже в Америке запретили эти автоматы, что создало неудобства для взрослых курильщиков, ведь теперь им пришлось покупать сигареты у продавцов, способных подтвердить возраст[26].

На протяжении десятилетий мы находили способы защитить детей, при этом стараясь не ограничивать взрослых. Но с внезапным появлением виртуального мира, где взрослые могли потакать любым своим прихотям, дети оказались практически беззащитны. По мере увеличения числа доказательств, что детство в телефонах делает наших детей психически нездоровыми, социально изолированными и глубоко несчастными, возникает вопрос: согласны ли мы на такой компромисс? Или, как это было в ХХ веке, мы наконец поймем, что иногда нужно защищать детей от вреда, даже если это доставляет неудобства взрослым?

В четвертой части я предлагаю множество идей для реформ, призванных исправить две самые большие наши ошибки: тягу к чрезмерной опеке детей в реальном мире (где им необходим богатый непосредственный опыт) и недостаток опеки в интернете (где они особенно уязвимы в период полового созревания). Все предложения основаны на исследовании, представленном в частях 1–Поскольку его результаты сложны и остаются предметом споров среди ученых, я, безусловно, могу ошибаться в отдельных моментах. Все недочеты я постараюсь исправить в онлайн-приложении к книге. Тем не менее есть четыре реформы, которые я считаю настолько важными и в которых настолько уверен, что готов назвать основополагающими. В цифровую эпоху они могут стать фундаментом для более здорового детства. Итак, эти реформы:

1. Никаких смартфонов до старшей школы. Чтобы у детей не было круглосуточного доступа к интернету, родители должны выдавать им обычные телефоны (с ограниченными приложениями и без интернет-браузера) до девятого класса (примерно до 14 лет).

2. Никаких социальных сетей до 16 лет. Прежде чем подключать детей к потоку социального сравнения и подобранных алгоритмами инфлюенсеров, дайте их мозгу пережить самый уязвимый период развития.

3. Запрет телефонов в школах. Во всех школах ученики от начальных до старших классов должны оставлять телефоны, смарт-часы и другие устройства, способные отправлять или получать сообщения, в специальных шкафчиках или закрытых сумках на время учебного дня. Только тогда они начнут уделять внимание общению друг с другом и с учителями.

4. Больше свободы и независимости в играх. Именно так дети естественным образом развивают социальные навыки, преодолевают тревогу и становятся самостоятельными взрослыми.

Эти четыре реформы несложно реализовать – если действовать сообща. Они почти не требуют затрат и будут работать даже без помощи законодателей. Я уверен: если родители объединятся со школами и примут меры, уже через два года мы увидим существенные улучшения в психическом здоровье подростков. Учитывая, что благодаря искусственному интеллекту и пространственным вычислениям (как, например, в новых очках Vision Pro от Apple) виртуальный мир вскоре станет еще более захватывающим и увлекательным, я считаю, что действовать нужно сейчас.

Когда я писал «Гипотезу счастья», я проникся большим уважением к древней мудрости и открытиям предыдущих поколений. Что бы сказали мыслители, увидев жизнь, проводимую в телефонах? Они бы призвали нас отказаться от гаджетов и вернуть контроль над своим разумом. Вот как Эпиктет в I веке нашей эры сетовал на человеческую склонность позволять другим управлять своими эмоциями:

Если бы кто-то вручил твое тело первому встречному, ты бы вознегодовал, а то, что ты доверяешь свой разум случайному человеку, чтобы, если станут тебя бранить, разум твой пришел в смущение и смятение, тебе от этого не стыдно?[27][28]

Каждый, кто проверял «упоминания» в социальных сетях или расстраивался из-за того, что о нем написали другие, поймет беспокойство Эпиктета. Даже те, кого редко упоминают или критикуют и кто просто листает бесконечную ленту, наполненную поступками, высказываниями и жизнью других, оценят совет Марка Аврелия, который он дал себе во II веке нашей эры:

Не переводи остаток жизни за представлениями о других, когда не соотносишь это с чем-либо общеполезным. Ведь от другого-то дела откажешься, воображая, значит, что делает такой-то и зачем бы, и что говорит, и что думает, и что такое замышляет, и еще много всякого, отчего сбивается внимание к собственному ведущему[29][30].

Взрослые из поколения X и старше не столкнулись с резким ростом клинической депрессии и тревожных расстройств, начавшимся в 2010-х[31], но из-за новых технологий, которые постоянно вмешиваются в нашу жизнь, многие стали сильнее уставать и чаще отвлекаться. А с появлением генеративного ИИ, способного создавать сверхреалистичные поддельные фото, видео и новостные сюжеты, путаницы в сетевой жизни наверняка только прибавится[32]. Но мы еще можем все изменить; мы можем вернуть контроль над собственным разумом.

Эта книга предназначена не только для родителей, учителей и других людей, у которых есть подопечные дети. Она для всех, кто хочет понять, как самая быстрая в истории трансформация человеческих отношений и сознания мешает нам думать, сосредотачиваться, забывать о себе ради других и строить близкие отношения.

«Тревожное поколение» – это книга о том, как вернуть человеческую жизнь людям всех поколений.

Часть 1

Приливная волна

Глава 1

Всплеск страданий

Когда я общаюсь с родителями подростков, разговор часто заходит о смартфонах, социальных сетях и видеоиграх. Как правило, все истории укладываются в несколько общих шаблонов. Один из них – история «постоянного конфликта»: родители пытаются устанавливать правила, но устройств слишком много, а неизменные попытки добиться послаблений и обойти ограничения приводят к тому, что на первое место в семейной жизни выходят разногласия по поводу технологий. Поддержание семейных традиций и простейших человеческих отношений начинает напоминать борьбу с неизменно нарастающим течением, которое захлестывает как родителей, так и детей.

В большинстве историй не фигурируют диагностированные психические расстройства. Скорее родителей беспокоит противоестественность происходящего. Они боятся, что за часами, проведенными в интернете, их дети упускают все остальное.

Но бывают и более мрачные истории. Родителям кажется, будто они потеряли ребенка. Мать, с которой я беседовал в Бостоне, рассказала об усилиях, которые им с мужем пришлось приложить, чтобы удержать свою четырнадцатилетнюю дочь Эмили[33] подальше от инстаграма. Они видели, какое пагубное воздействие он на нее оказывал, и пробовали ограничить ей доступ с помощью программ мониторинга и родительского контроля. Однако Эмили находила способы обойти блокировки, и семейная жизнь превратилась в постоянную борьбу. Особую тревогу вызвал случай, когда она залезла в телефон матери, отключила программное обеспечение для мониторинга и пригрозила покончить с собой, если родители опять его установят. Ее мама сказала мне:

Такое ощущение, что единственный способ исключить из ее жизни смартфон и социальные сети – это переехать на необитаемый остров. Раньше она каждое лето на шесть недель уезжала в лагерь, куда нельзя было привозить ни телефоны, ни прочую электронику. Когда мы ее забирали, она снова становилась собой. Но как только ей в руки попадал телефон, уныние и раздражение возвращались. В прошлом году я на два месяца забрала у нее смартфон и дала раскладушку, и все вернулось на круги своя.

В случае мальчиков подобные истории обычно связаны с видеоиграми или порнографией, а не с социальными сетями, особенно если мальчик из просто геймера становится заядлым. Один плотник рассказал мне о своем четырнадцатилетнем сыне Джеймсе, мальчике с легкой степенью аутизма. До вспышки коронавируса он хорошо учился в школе и занимался дзюдо. Но школы закрыли на карантин, когда Джеймсу было одиннадцать, и родители купили PlayStation, чтобы чем-то занять его дома.

Поначалу это улучшило жизнь Джеймса – он получал искреннее удовольствие от игр и общения. Но чем больше времени он проводил за Fortnite, тем сильнее менялось его поведение. «Тогда-то и проявились депрессия, гнев и лень. Тогда-то он и начал на нас огрызаться», – рассказал мне отец. Чтобы справиться с внезапными изменениями в поведении Джеймса, они с женой отобрали у него всю электронику. Тогда у Джеймса проявились симптомы отмены, включая раздражительность и агрессию, и он отказался выходить из своей комнаты. Хотя несколько дней спустя интенсивность симптомов спала, родители все еще не знали, что делать: «Мы пытались ограничить время, которое он проводит за гаджетами, но у него нет друзей, кроме как в интернете, так где провести черту?»

Независимо от сюжета или серьезности истории, родители часто считают, что попали в ловушку и бессильны. Большинство не хотят, чтобы их дети просидели в телефонах все детство, но ситуация в мире такова, что любое сопротивление обрекает детей на социальную изоляцию.

В оставшейся части главы я приведу доказательства того, что проблема действительно есть и что в начале 2010-х в жизни молодых людей произошли изменения, которые привели к ухудшению их психического здоровья. Но прежде чем погрузиться в данные, я хотел поделиться высказываниями родителей, которые изо всех сил пытаются вернуть детей, унесенных этой волной.

Волна поднимаетсяВ 2000-х годах не было никаких признаков надвигающегося кризиса психических заболеваний среди подростков[34]. Но в начале 2010-х ситуация изменилась, причем совершенно внезапно. К возникновению психических заболеваний приводит много причин; у каждого случая – своя сложная предыстория, включающая генетику, детский опыт и социологические факторы. Я хочу уделить внимание тому, почему во многих странах показатели психических заболеваний среди поколения Z (и некоторых поздних миллениалов) между 2010 и 2015 годами выросли, в то время как у старших поколений остались практически неизменны. Что вызвало одновременный международный рост показателей подростковой тревожности и депрессии?

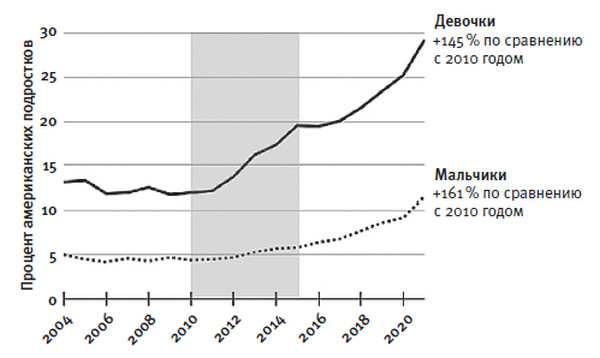

Мы с Грегом закончили писать «Избалованность американского разума» в начале 2018 года. Рисунок 1.1 основан на графике из той книги с данными по 2016 год. Я дополнил его, чтобы показать произошедшие с тех пор изменения. В исследовании, которое ежегодно проводит правительство США, подросткам задают ряд вопросов об употреблении наркотиков и психическом состоянии. Например, случалось ли им испытывать длительные периоды «грусти, опустошенности или подавленности» или периоды, когда они «утратили интерес к вещам, которые приносили им радость». Тех, кто ответил «да» более чем на пять из девяти вопросов о симптомах тяжелой депрессии, относят к категории людей, которые за последний год с высокой вероятностью пострадали от тяжелого депрессивного эпизода.

Рис. 1.1. Тяжелая депрессия среди подростков. Процент американских подростков (12–17 лет), сообщивших как минимум об одном серьезном депрессивном эпизоде за последний год на основе контрольного списка симптомов. Рисунок 7.1 из книги «Избалованность американского разума» с обновленными данными после 2016 года. (Источник: Национальное исследование употребления наркотиков и здоровья в США.)[35]

Начиная с 2012 года можно увидеть внезапный и очень большой скачок в количестве таких эпизодов. (На рисунке 1.1 и большинстве последующих графиков я добавил затененную область, чтобы вам было легче судить, изменилось ли что-то между 2010 и 2015 годами, периодом, который я называю Великим подключением.) В абсолютном выражении (количество новых эпизодов с 2010 года) прирост среди девочек был намного больше, чем среди мальчиков, и резкий подъем кривой выделяется сильнее. Однако мальчики начали с более низких показателей, поэтому в относительном выражении (процентное изменение с 2010 года, которое я всегда буду использовать в качестве исходного уровня) для обоих полов рост был одинаковым: примерно 150 %. Другими словами, депрессия стала почти в 2,5 раза более распространенной. Рост произошел среди всех рас и социальных классов[36]. Данные за 2020 год были собраны частично до и частично после карантина из-за коронавируса, и к тому времени каждая четвертая американская девочка-подросток успела пережить серьезный депрессивный эпизод. Также можно увидеть, что в 2021 году ситуация ухудшилась; после 2020 года график резче уходит вверх. Но самый большой прирост произошел до пандемии.

Природа всплескаЧто же случилось с подростками в начале 2010-х? Нам нужно понять, кто от чего страдает и в какой момент это началось. Чтобы определить причины всплеска и найти потенциальные способы обратить его вспять, крайне важно ответить на эти вопросы точно. Именно такую задачу поставила перед собой наша команда, и в этой главе будет подробно описано, как мы пришли к нашим выводам.

Важные подсказки к разгадке этой тайны мы обнаружили, углубившись в данные о психическом здоровье подростков[37]. Первая заключается в том, что самый большой прирост заметен среди расстройств, связанных с тревогой и депрессией, которые психиатры относят к интернализирующим расстройствам. В стрессовых ситуациях люди с подобными расстройствами переживают симптомы внутренне. Им присущи такие эмоции, как тревога, страх, грусть и безнадежность. Они много размышляют и часто замыкаются в себе.

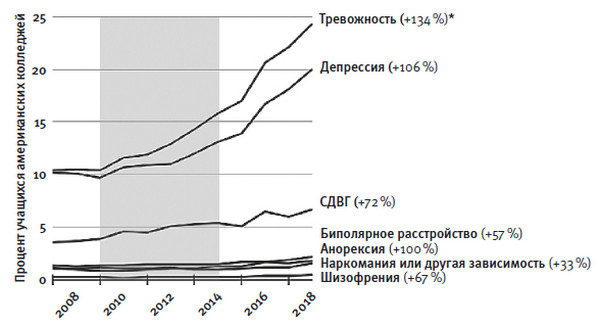

Рис. 1.2. Психические заболевания среди студентов. Процент учащихся американских колледжей с различными психическими заболеваниями. Частота диагностики многих расстройств, особенно тревожности и депрессии, в 2010-х годах значительно возросла. (Источник: Американская ассоциация здравоохранения колледжей.)[38]

Напротив, экстернализирующие расстройства – это те, при которых люди направляют симптомы и реакции вовне, на других людей. Симптомы включают в себя расстройство поведения, трудности с управлением гневом и тягу к насилию и чрезмерному риску. Девочки и женщины более склонны к интернализирующим расстройствам, в то время как мальчики и мужчины – к экстернализирующим. Это не зависит от возраста, национальности и страны проживания[39]. При этом с начала 2010-х годов оба пола испытывают больше интернализирующих и меньше экстернализирующих расстройств[40].[41]

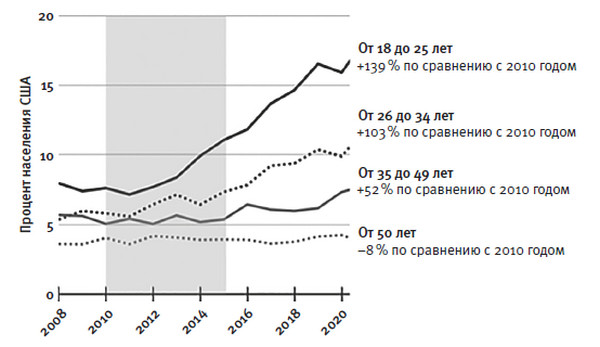

Рис. 1.3. Распространенность тревожности по возрасту. Процент взрослых в США, сообщающих о высоком уровне тревожности, по возрастным группам. (Источник: Национальное исследование употребления наркотиков и здоровья в США.)[42]

Растущее количество интернализующих расстройств можно увидеть на рисунке 1.2, где показан процент студентов колледжей, которые сообщили о диагнозе, поставленном профессиональным врачом. Данные получены из стандартизированных университетских опросов, собранных Американской ассоциацией здравоохранения колледжей (ACHA)[43]. Графики депрессии и тревожности начинаются намного выше остальных диагнозов и растут быстрее как в относительном, так и в абсолютном выражении. Почти весь прирост психических заболеваний в кампусах колледжей в 2010-х годах был вызван ростом тревожности или депрессии[44].

Вторая подсказка заключается в том, что всплеск сосредоточен в поколении Z, несколько захватывая самых молодых миллениалов. Это заметно на рисунке 1.3, где показан процент респондентов в четырех возрастных группах, сообщивших, что в прошлом месяце чувствовали тревогу «большую часть времени» или «все время». До 2012 года ни для одной из четырех групп не проявляется выраженной динамики, но затем самая молодая группа (в которую с 2014 года начинает входить поколение Z) резко уходит вверх. Следующая по старшинству группа (в основном миллениалы) тоже растет, хотя и не так сильно, а две самые старшие остаются относительно неизменны: наблюдаются небольшой рост для поколения X (родившихся в 1965–1980 годах) и небольшое снижение для беби-бумеров (родившихся в 1946–1964 годах).

Что такое тревога?Тревога связана со страхом, но это разные вещи. Диагностическое руководство по психиатрии (DSM–5–TR) определяет страх как «эмоциональную реакцию на реальную или предполагаемую неминуемую угрозу, тогда как тревога – это ожидание будущей угрозы»[45]. Оба являются здоровыми реакциями на окружающую действительность, но в чрезмерном проявлении переходят в категорию расстройств.

На сегодняшний день тревожность и связанные с ней расстройства являются преобладающими психическими заболеваниями у молодых людей. Можно заметить, что на рисунке 1.2 среди различных диагнозов больше всего выросли показатели тревожности и депрессии. Исследование 2022 года, в котором приняли участие более 37 тысяч старшеклассников Висконсина, выявило повышение распространенности тревожности с 34 % в 2012 году до 44 % в 2018 году, причем наибольший рост наблюдался среди девочек и подростков ЛГБТК[46][47]. Исследование 2023 года, проведенное среди американских студентов, показало, что 37 % испытывают тревогу «всегда» или «большую часть времени», в то время как еще 31 % чувствует себя так «примерно половину времени». Это означает, что только треть студентов колледжей испытывают тревогу менее половины времени или не испытывают совсем[48].

Страх, пожалуй, является самой важной эмоцией для выживания в животном царстве. В мире, полном хищников, у представителей с молниеносной реакцией больше шансов передать гены потомству. На самом деле быстрая реакция на угрозы настолько важна, что мозг млекопитающих способен вызвать страх еще до того, как информация от глаз поступит в зрительные центры в задней части мозга для полной обработки[49]. Вот почему мы можем испугаться и отскочить с пути приближающейся машины, даже не осознав, на что смотрим. Страх – это сигнал тревоги, подключенный к системе быстрого реагирования. Как только угроза минует, сигнал тревоги перестает звенеть, гормоны стресса прекращают вырабатываться, и чувство страха стихает.

В то время как страх в момент опасности активирует всю систему реагирования, тревога запускает части той же системы, когда угроза просто воспринимается как возможная. Быть начеку и испытывать чувство тревоги в потенциально опасной ситуации – здоровая реакция. Но когда сигнал срабатывает в повседневных ситуациях – включая те, что не представляют реальной угрозы, – это приводит к постоянному стрессу. Такое происходит, когда обычная здоровая временная тревога превращается в тревожное расстройство.

Также важно отметить, что наш сигнал тревоги развился не только в ответ на физические угрозы. Наше эволюционное преимущество обусловлено более крупным мозгом и способностью формировать сильные социальные группы, что делает нас особенно восприимчивыми к связанным с ними угрозам, таким как избегание и стыд. Люди – в особенности подростки – зачастую больше боятся «социальной» смерти, чем физической.

Тревога влияет на разум и тело различными способами. Часто она проявляется в виде стеснения и дискомфорта в области живота и грудной клетки[50]. Эмоционально тревога воспринимается как беспокойство и страх, перерастающие в истощение. В когнитивном отношении часто становится трудно мыслить трезво, что приводит к навязчивым размышлениям и провоцирует искажения, которыми занимается когнитивно-поведенческая терапия. Среди них – катастрофизация, чрезмерное обобщение и черно-белое мышление. У людей с тревожными расстройствами эти искаженные модели часто вызывают неприятные физические симптомы, которые порождают чувства страха и беспокойства, а те, в свою очередь, провоцируют еще более тревожные мысли, замыкая порочный круг.

Как видно из рисунка 1.2, второе наиболее распространенное психическое расстройство среди молодых людей на сегодняшний день – это депрессия. С точки зрения психиатрических категорий под депрессией здесь подразумевается большое депрессивное расстройство (БДР). Два его ключевых симптома – это подавленное настроение (чувство грусти, пустоты, безнадежности) и потеря интереса и удовольствия от большинства или всех видов деятельности[51]. «Каким докучным, тусклым и ненужным // Мне кажется все, что ни есть на свете!» – сказал Гамлет[52][53] сразу после того, как посетовал на запрет Бога на самоубийство. Для диагностики БДР симптомы должны постоянно присутствовать в течение как минимум двух недель. Они часто сопровождаются физическими проблемами, в том числе значительной потерей или набором веса, бессонницей или чрезмерной сонливостью и усталостью. Также им сопутствуют расстройства мышления, включая неспособность сосредоточиться, зацикливание на своих проступках и неудачах, вызывающее чувство вины, и множество когнитивных искажений, которым пытается противостоять КПТ. Люди, страдающие депрессивным расстройством, склонны задумываться о самоубийстве: им кажется, что нынешние страдания не закончатся, а смерть – это конец.

Важной особенностью депрессии для этой книги является ее связь с социальными отношениями. Люди с большей вероятностью впадают в депрессию в периоды социальной изоляции (как настоящей, так и надуманной), а затем депрессия подавляет их интерес и способность к поиску новых связей. Как и в случае с тревогой, это порочный круг. Поэтому в этой книге я буду уделять пристальное внимание дружбе и социальным отношениям. Мы увидим, что активное детство их укрепляет, в то время как детство, проведенное в телефоне, наоборот, ослабляет.