Полная версия

Королевы Крестовых походов

В воинственном мире Средневековья женщине не подобало управлять феодальным государством и властвовать над мужчинами. Для Алиеноры требовалось найти сильного и могущественного мужа, чтобы тот правил от ее имени.

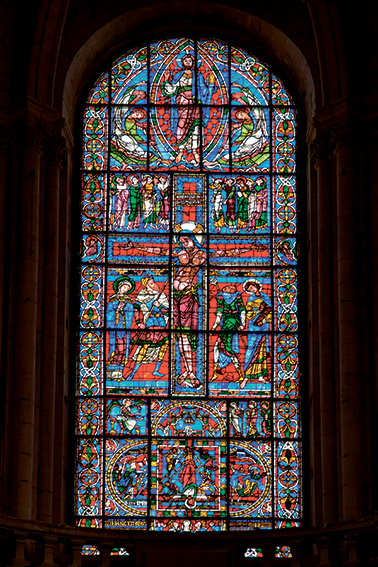

Витраж кафедрального собора Святого Петра в Пуатье, дар Алиеноры Аквитанской в честь ее свадьбы с Генрихом II в 1152 году

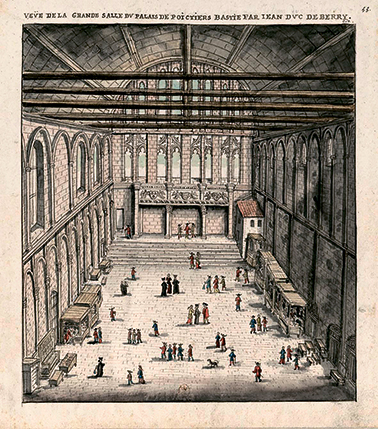

Дворец Алиеноры Аквитанской в Пуатье

Луи Будан. Вид большого зала (Зала теряющихся шагов) во дворце в Пуатье. 1699

Надгробия Алиеноры Аквитанской и Генриха II в аббатстве Фонтевро

Настенная роспись из церкви Святой Радегунды в Шиноне, на которой предположительно изображены Плантагенеты с коронованной Алиенорой Аквитанской в центре

2. Обоюдный гнев

В 1137 году Гийом X скончался во время паломничества к храму Святого Иакова в Компостеле, оставив тринадцатилетнюю Алиенору, графиню Пуату и герцогиню Аквитании, богатейшей наследницей и самой желанной невестой Европы. Сугерий, настоятель аббатства Святого Дионисия и главный советник сюзерена Гийома X, короля Франции Людовика VI, утверждал, что умирающий герцог просил короля оказать Алиеноре покровительство и выдать ее замуж за своего сына, тоже Людовика. Гийом также настаивал, чтобы земли дочери не входили в состав владений французского короля, сохранили независимость и наследовались только ее потомками.

В те времена Франция погрязла в борьбе с вассалами, которые расширили свои территории и могуществом превзошли сюзерена, чья власть за пределами его вотчины носила скорее номинальный характер. Перспектива женить сына на Алиеноре привела Людовика VI в восторг. Аннексия богатых владений невесты была крайне выгодна королю. Тем самым французская корона удваивала площадь земель и объем ресурсов, а король становился на одну ступень с богатейшими и самыми влиятельными из своих вассалов. Если бы Алиенора подарила супругу наследника, ее земли вошли бы в состав королевских владений навечно.

Король незамедлительно отправил сына в Аквитанию за невестой. Младшему Людовику тогда было около пятнадцати лет. В 1131 году, по обычаю франков, его короновали при жизни отца. Простой, добродушный, наивный и набожный юноша с ранних лет воспитывался при аббатстве Святого Дионисия близ Парижа и не испытывал тяги к мирской жизни. Однако он чтил свой долг. В июле 1137 года Людовик-младший и Алиенора обвенчались в соборе Бордо. По дороге в Париж молодые узнали, что Людовик VI скончался и теперь они – король и королева Франции.

Супруги разнились по темпераменту. Людовик VII любил Алиенору «сверх всякой меры», но редко посещал ее опочивальню. Его эпизодические визиты привели к рождению дочери Марии в 1145 году, что стало разочарованием, поскольку салический закон запрещал женщинам наследовать французский трон. О детстве Марии почти ничего не известно, хотя ход событий наводит на мысль, что Алиенора уделяла дочери мало внимания.

Бернар Клервоский позже писал, что Алиенора заняла «решительную политическую позицию», тем не менее, в отличие от предыдущих французских королев-консортов, она редко упоминалась в королевских хартиях – даже в тех, которые Людовик издавал для Аквитании. Если имя Алиеноры фигурировало в хартии, то лишь в знак того, что королева соглашается с действиями супруга или подтверждает их. Разумеется, на момент коронации ей было всего тринадцать, однако впоследствии ситуация не изменилась. Во время брака Алиеноры с Людовиком роль королевы-супруги была ограниченна, что нарушало традицию и лишало будущих французских консортов права оказывать политическое влияние. Подобно нормандским королевам Англии, французские королевы прежде проявляли активность в сфере политики, давали советы мужьям и участвовали в принятии решений. Но Алиенора играла в общественной жизни не более чем церемониальную роль. Современные ей источники, особенно официальные документы, почти не упоминают о королеве. Отсутствие критики в ее адрес со стороны летописцев в ранние годы позволяет предположить, что Алиенора, как и ожидалось, смирилась со своей новой ролью.

Гийом IX заложил Тулузу Бертрану, сыну Раймунда IV, но, когда Бертран умер в 1122 году, оставив владения брату, Альфонсу Иордану, у герцога не хватило смелости вернуть свою собственность. Алиенора унаследовала притязания деда, и в 1141 году Людовик попытался захватить Тулузу, но потерпел неудачу. В 1142 году внебрачная связь Петрониллы, сестры Алиеноры, с королевским кузеном Раулем, графом Вермандуа, женатым на сестре Тибо II Шампанского, привела к войне между Людовиком и Тибо II, в ходе которой город Витри-сюр-Марн погиб в огне вместе с сотнями жителей. Людовик терзался чувством вины, опасаясь, что его душа навеки проклята. Однако духовное утешение было не за горами.

Результатом Первого крестового похода (1096–1099), инициированного с целью отвоевать Святую землю у сарацин, стало создание четырех государств крестоносцев, среди которых наиболее влиятельным было Латинское королевство Иерусалим. Объединение четырех христианских государств, преимущественно с нормандцами и французами во главе, в Европе называлось Утремер, или Заморские земли. Необходимость военного присутствия для защиты паломников и охраны святынь Палестины от сарацин привела к основанию двух духовно-рыцарских орденов: ордена госпитальеров в 1099 году и конкурировавшего с ним ордена тамплиеров в 1118 году. Оба ордена охраняли паломников на Святой земле, а могущественные и богатые тамплиеры также предоставляли королям Европы банковские услуги.

В 1144 году сарацины захватили Эдессу, и безопасность христианских государств оказалась под угрозой. Неверным был открыт путь для вторжения в соседнее княжество Антиохия и Латинское королевство Иерусалим. Ужасные новости вызвали тревогу во всем христианском мире. Папа римский провозгласил Второй крестовый поход, и дядя Алиеноры, Раймунд де Пуатье, князь Антиохии, обратился к Людовику за помощью.

В июне 1147 года Людовик и Алиенора отправились на Святую землю. Крестовый поход провалился по многим причинам. События в Антиохии подорвали репутацию Алиеноры, поскольку «внимание, оказываемое королеве князем, и его постоянные, почти непрерывные беседы с ней вызвали подозрения короля»7. Возможно, князь Раймунд действительно находил Алиенору привлекательной, но более всего он стремился расширить свою территорию и «очень рассчитывал на содействие королевы и короля»8. Он хотел, чтобы армия крестоносцев помогла ему защитить Антиохию, однако Людовик ответил отказом, желая прежде спасти Иерусалим. Разъяренный Раймунд задумал лишить короля жены. Алиенора «с готовностью согласилась [на его притязания], потому что была глупой женщиной. В отличие от короля, который вел себя с неизменным достоинством, она насмехалась над законами брака и не уважала [чистоту] брачного ложа»9.

Серкамон, пуатуский трубадур, в песне, которую предположительно сочинил во время Крестового похода, порицал поведение женщины, разделившей ложе более чем с одним мужчиной. Вероятно, строка: «Лучше б ей никогда не родиться, чем грех совершить, о котором молва долетит даже до Пуату»10

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

Мир Божий – прекращение военных и любых враждебных действий в дни, установленные Церковью. – Здесь и далее примеч. перев., если не указано иное.

2

1 Петр. 3: 7.

3

Также известен в русскоязычной литературе и переводах как Бернард или Бернарт де Вентадорн.