Полная версия

40 мест Силы в Крыму. Эксклюзивные описания и маршруты для Т-путешествий

Источник Ай-Йори вытекает через просторный естественный туннель из глубины горного склона. Сейчас над ним стоит небольшая башня, сооруженная там, где ранее стояла часовенка. А уже далее ручей втекает в купель. А рядом с купелью – баня стоит, в которой можно попариться в любое время года. Только дрова с собой следует привезти. Там их нет.

Выход источника

Окунаться сюда приезжают в любое время года, тем более что воды источника считаются целебными и содержат в себе серебро и радон.

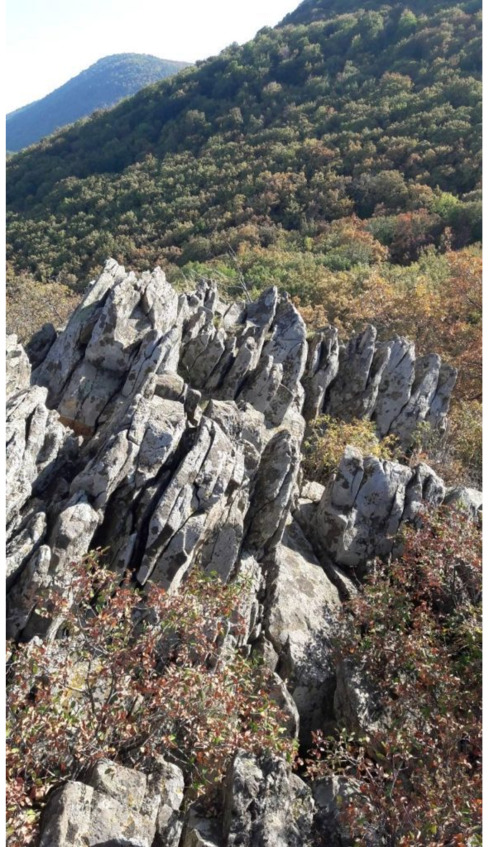

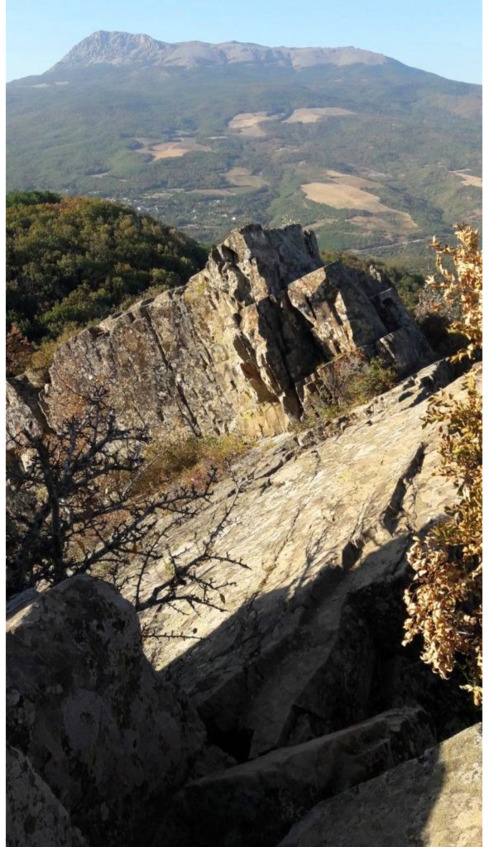

Горная порода, из которой состоит скала Ай-Йори – магматическая, по составу близка к диабазам и диаритам горы Кастель и других окрестных гор, часть из которых взорвалась от напряжения, связанного с подвижкой Черноморской плиты под основание Крымских гор.

Срез скалы по плоскости

Но если присмотреться, можно обнаружить, что скалы Ай-Йори очень похожи на огромный пень с косым срезом и обломанными краями, как часто можно видеть при спиле ствола дерева.

Повсюду разбросаны глыбы этих пород, естественным образом закругленные. Разлом, по которому вытекает вода источника Ай-Йори, фактически сохранил этот горный массив от разрушения, освобождая его во время землетрясений от тектонических напряжений.

Срез скалы по плоскости

В Алуштинском музее хранятся фотографии родника с сильной засветкой над водой, вероятно, время от времени тут происходит выход лучевой энергии.

Вид на Изобильнинское водохранилище и село Корбеклы

Недалеко от вершины скалы в древние времена было расположено таврское святилище, чуть позже разобранное римскими легионерами, стоявшими на скале дозором, из камней которого они сложили стены казармы. Место очень светлое и тихое, но, одновременно мощное и возносящее.

Скалы Ай-Йори

Одно из мест Силы расположено у самого подножия скалы, на том месте где по всей вероятности стояла оборонительная стена укрепления и была одна из башен. Это видно из округлых очертаний каменного хребта, сложенного у подножия скалы с восточной стороны.

Хочется взмыть над ним и зависнув, парить в воздухе. Кажется что в этом нет ничего невозможного. И тут кроется одна из тайн мест Силы. Все дело в том, что есть места наземные (скалы и горы, деревья и поляны) и подземные (колодцы, гроты, пещеры и источники). Но есть и надземные места Силы, имеющие отношение к ноосфере планеты.

Срез скалы по плоскости

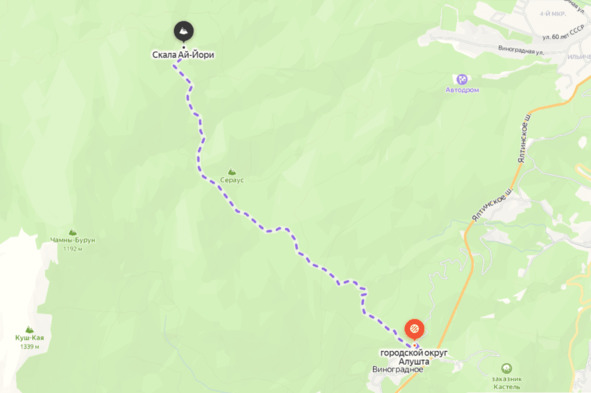

Доступ к таким местам Силы открывается с некоторых скал и вершин гор. И одним из таких мест Силы является скала Ай-Йори, попасть к которой можно также и от села Виноградное по уже упомянутой Старо-Романовской дороге.

Маршрут следования от с. Виноградное к скале Ай-Йори

Протяженность такого маршрута составляет 5+ км и пройти это расстояние можно за один час. Оставим авто возле окраины Виноградного и по старой дороге пойдем к источнику и скале Ай-Йори.

Путь не сложен. Я именно им и предпочитаю ходить. А по возможности и в баню сходить можно на Ай-Йори, по дороге прихватив дров. А там и чай на костре, и хлеб поджарить и приготовить что-то можно для обеда.

Источник Ай-Андрий и водопад Джур-Джур

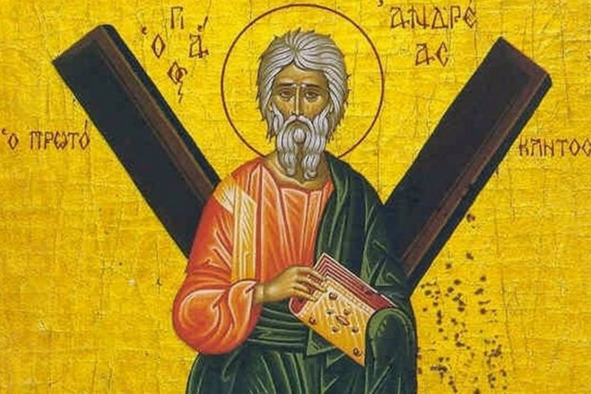

В полутора километрах от деревни Генеральское близ Алушты, в бассейне реки Улу-Узень (Мегапотам), на высоте 500 м. над уровнем моря в 1-ом веке н.э. благовествовал учение Христа апостол Андрей Первозданный.

По его молитвам возле скита где он жил, появился святой источник, сохранившийся до наших дней.

Апостол Андрей Первозванный

После ухода Андрея Первозванного в Скифию, на месте его скита был основан монастырь. А над святым источником был построен храм, названный в честь св. Андрея Первозванного – Ай-Андрий – Святой Андрей.

Многие родники в Крыму становились объектами религиозного поклонения. А если с водой источника связывалась какая-нибудь легенда, родник становился местом паломничества богомольцев со всех концов света.

Уникальностью «святых» крымских источников являлось то, что к ним на поклонение устремлялись люди разной веры и национальности; целительная вода одинаково помогала всем страждущим.

В Крыму, где издревле мирно сосуществовали восточная и западная культуры, целебные источники являлись одним из главных символов этого соседского сожительства.

Источникам на территории Крыма поклонялись еще с древнейших времён. Но именно с проникновением христианства в Тавриду связано наибольшее число «святых» крымских родников.

Греки-христиане, жившие, преимущественно, в южнобережной полосе Крымского полуострова, возводили здесь десятки монастырей, при каждом из которых существовал свой источник воды.

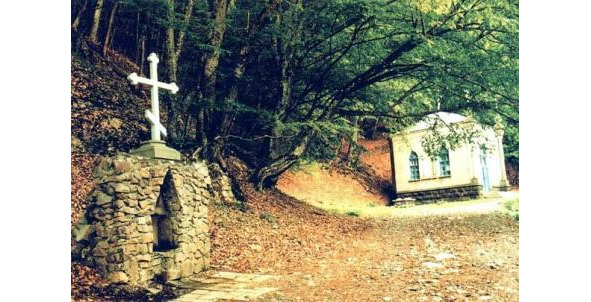

Стены старой церкви на источнике Ай-Андрий

Интересующий нас храм – ранневизантийская базилика, построен из местного камня и устроен таким образом, что источник, почитавшийся животворящим, вытекал ранее из-под его алтаря. Храм с алтарной апсидой был обращен на восток.

До алтарной преграды по четыре шага в длину и ширину. Особенно был красив вход, он обращал на себя внимание величественностью. Внутри храма стояли колонны: с правой стороны – целая с капителью (сохранилась до начала ХХ в.). Храм имел два входа. Вторая дверь располагалась с северной стороны.

Если храм был построен в 1-м веке н.э., значит это один из старейших христианских храмов в Крыму. Для этого отправимся к его руинам. Выйдя из села Генеральское, пересечём реку Улу-Узень.

Тропинка извивается вверх. Внезапно мы выходим к стенам древнего укрепления. Второй ряд оборонительной стены расположен в паре десятков метров от первой стены.

Вскоре появляется предчувствие чего-то очень волнующего, захватывающего дух. Это можно сравнить только с ощущением чуда. Что-то невиданное и невероятное притягивает нас.

Не сложно догадаться – находимся на святой земле. Вот он – легендарный Ай-Андрий. И хотя монастырь очень серьёзно пострадал, величественности своей от этого он не утратил.

На этом небольшом клочке земли произошли события, которые коренным образом повлияли на ход истории не только Крыма, но и всей Руси. Известна роль Херсонеса в распространении христианства на Руси.

Особенно значимым для истории событием является крещение здесь киевского князя Владимира Красно Солнышко в 988 г., принесшее на Русь Православие. Таким образом, крымская земля – колыбель Православия на Руси.

Алтарь старой церкви Ай-Андрий

А до всех этих событий Крымский полуостров был освящён светом христианства еще в I веке – через несколько лет после распятия и воскресения Христа.

Как мы уже знаем, впервые Благую Весть на берега Тавриды принёс св. Апостол Андрей, именно ему выпала по жребию Скифия, как тогда называли Южнорусские степи северного Причерноморья.

По преданиям и согласно археологическим данным, путь Святого Апостола по Тавриде был примерно таков: через Феодосию на Сугдею (Судак), горами на Копсихор (Морское), к горе Демерджи, по горным кряжам вдоль массива Караби-яйлы к водопаду Джур-Джур.

Конечным пунктом миссионерского маршрута на полуострове был эллинский город-полис Херсонес. Там, где побывал благовестник истинной веры Христовой, образовывались христианские общины и появлялись первые христианские храмы.

Согласно таким аргументам, впервые мы узнаем о существовании храма из крымского сборника П. И. Кеппена «О древностях Южного берега Крыма и гор таврических» изданного в 1837 г.

Еще одним человеком, который был очарован монастырем, является художник Ф. И. Гросс, оставивший нам 2 рисунка, которые по времени его работы на Южном берегу Крыма можно отнести к 30-40-м годам ХIХ в. (опубликованы в изданном в 1846 г. в Одессе альбоме литографий «Коллекция живописных видов Крыма, снятых с натуры г-ом Гроссом»).

Затем более 100 лет назад председатель Таврической ученой архивной комиссии А. И. Маркевич сообщал об экспедициях в юго-восточную часть Крыма, целью которых являлось изучение древних памятников. В результате в Крымском краеведческом музее появляются фотографии, сделанные им в 1896 г. во время осмотра руин церкви.

Храм древнего способа кладки камня был сложен из местных крымских материалов: стены из желтовато-кремового травертина. Осадочная горная порода песчаника гармонично сочеталась с известковым туфом, пористой горной породой, издавна используемый как декоративный и строительный камень.

Травертин и песчаник не нужно было привозить издалека – все это находилось под рукой. Да и сейчас в ущелье этого камня немало, и, видимо, фрагменты церкви покоятся под землей. С юго-восточной стороны храма была пристройка.

В путеводителях по Крыму 1914 и 1901 г. храм упомянут А. Л. Бертье-Делагардом в «Ведомости христианского населения, вышедшего из города и деревень Крыма в 1778г…». Геолог П. А. Двойченко в 1911 г. запечатлел монастырь на фото.

Гидрогиолог Н. В. Рухлов обследовал источник Ай-Андрий в 1912 г. 1923 г.г. упоминается, что «весной 1913 г. сравнительно хорошо сохранившиеся остатки церкви с тёсаными колоннами разобраны татарами».

Фундамент старой церкви на источнике Ай-Андрий

В 1911 г. А. И. Маркевич с сожалением констатировал, что свод древней греческой церкви Ай-Андрий рухнул в 1907 г. А теперь давайте обратимся к архивным документам.

В Крымском архиве за 1913 год мы находим дело Таврического Губернского Правления «О поддержании памятников древности», а в нем обращение к Его Сиятельству Господину Таврическому Губернатору:

«Въ расстоянiи приблизительно 2-х верстъ отъ деревни Улу-Узень, в лесу, на самой границе, отделяющей владенiя Козлова отъ общественной земли, имеются развалины древней христiанской церкви св. Андрея, изъ-подъ каменного свода развалинъ вытекает обильный источникъ прекрасной воды.

Как известно, изъ-за пользованiя водою между Улу-Узеньскими поселянами и владельцами ниже лежащих именiй и деревень идут нескончаемые пререканiя и споры, доходящiе до судебного разбирательства.

13 текущего апреля, проходя горами съ Демержинской Яйлы къ водопаду Джуръ-Джуръ, я был очевидцемъ следующего.

Партiя поселянъ Улу-Узеня, человекъ в 30, съ лопатами, кирками и канатами, производила разрушенiе каменного пола-свода надъ источникомъ означенной выше церкви…»

После посещения источника св. Апостола Андрея Первозванного возвращаемся снова на дорогу и держим путь к знаменитому водопаду Джур-Джур (в переводе с армянского – джур-вода).

Водопад Джур-Джур

Многие знают лишь сам водопад, некоторые знают, что выше водопада есть каскад водопадов и водопадиков. Но лишь единицам известна красота самой реки и её каскадов выше по течению.

Каскады выше водопада

Экскурсоводы не водят туда, и места там малодоступные. Но мы туда обязательно попадём в конце нашего пути, т.к. самое благое время для посещения этих мест – конец дня, когда солнце просеивает свои лучи через листву высоченных буков и грабов, разбрасывая солнечных зайчиков по воде…

Водопад Джур-Джур

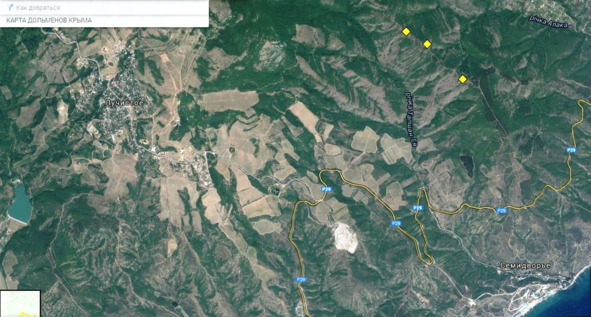

Дольмены Молбанын-Хыры

В 10 км от Алушты и в трёх километрах от шоссе Алушта-Судак находится гора Малбанын-Хыры. На её вершине и неподалёку от неё находятся три комплекса дольменов или таврских каменных ящиков.

Карта расположения комплекса

Как добраться: при наличии GPS-навигатора труда это не составит. На 12-м километре трассы Алушта – Судак свернуть на грунтовую дорогу, ведущую в сторону Демерджи. Автомобилем там не проехать, т.к. все дороги перегорожены шлагбаумами – это территория Алуштинского госохотхозяйства.

По дороге идущей вверх пройти три километра, на пути встретятся две сосновые посадки, через которые вы пройдете и вот уже за второй сосновой посадкой, слева от дороги, будет небольшой, но длинный холм.

На фото виден небольшой холмик. Он слева от начала холма с дольменами. Дольмены находятся на его продольной вершине далее, справа от сосен.

Именно на нём находится первый комплекс дольменов, состоящий изначально из четырёх поставленных в одну линию. На фото они видны едва различимо, т.к. стенки дольменов полностью «утоплены» в грунт.

Эти дольмены можно назвать тонкостенными, в отличие от многих других дольменов, стенки которых бывают толщиной до 15 см. Такие дольмены расположены чуть выше, на вершине самой горы Малбанын-Хыры.

Крышек у этих дольменов нет, но одну из массивных дольменных крышек я нашел неподалёку от второго комплекса, который расположен далее, метрах в 20 от первого.

Здесь обнаружены были остатки двух дольменов, стенки которых ещё просматриваются среди травы, выступая из почвы.

Но, в нашем случае важно не наличие самих сооружений, а места их размещения. Ведь они все расположены над разломами и пересечениями подземных рек. Этот фактор и играет решающую роль для нас.

Хочу обратить ваше внимание на очень хорошую выработку углов крышки. Я неоднократно встречал дольмены с хорошо сформированными прямыми стенками и крышками (тщательно обработанными).

Далее я приведу фотоснимки таких же камней, оставшихся от дольменов, но находящихся чуть выше, на вершине горы Малбанын-Хыры.

Здесь их уже намного больше. Вся вершина горы с остатками дольменов, частично раскопанная «чёрными» археологами. Приведу лишь несколько снимков дольменов, оставшихся в полуразрушенном состоянии.

Сохранилось здесь и несколько каменных дольменных крышек. Обратите внимание на то, что и эта к примеру крышка имеет хорошую обработку.

Но, есть кстати и здесь тонкостенные дольмены.

Но тут же, по соседству, находятся и дольмены, толщина стенок которых составляет до 10 см.

А если пройти по тропинке дальше, в сторону Демерджи, вершина которой видна нам с этого места, то мы попадём через 10 минут ходьбы ещё на одну открытую полянку.

На ней также когда-то находились дольмены, но они почти не сохранились. Там можно увидеть ещё одну крышку, такой же ровной и хорошей обработки камня, как и видели ранее.

Я мог бы и ошибаться, но остатки раскопов свидетельствуют всё же о том, что эти камни находились внутри этих раскопов и были вынуты оттуда. Вот только когда и зачем это было сделано – знать не дано.

Ваш выбор – верить или нет написанному. Я не преследую никакой цели и лишь стараюсь выложить информацию о том, где находились ранее каменные таврские ящики или крымские дольмены.

Поиски свои я осуществляю путём изыскания различной информации о данных сооружениях, полученной из разных источников.

Хотите – верьте, а хотите – не верьте, но проверено опытным путём: места расположения дольменов не случайны и меняют восприятие действительности (прямо или косвенно) человека, посещающего их.

Стоит лишь помнить о том, что пространство подобных мест имеет немалый потенциал, не осознаваемый нами, но проявляющий в нас скрытые эмоциональные программы. При посещении таких мест помните, что естественное состояние вашей души – это гармония.

Источник Савлух-Су и Косьмо-Дамиановский монастырь

В сердце крымских гор, в глубоком лесном ущелье между великанами Бабуганом и Синабдагом укрылся от мира маленький монастырь. Между другими иноческими обителями Горного Крыма Косьмо-Дамиановская киновия особенно замечательна – не только поразительной уединённостью и первозданной дикостью места, но более всего своим чудесным источником.

Монастырёк лепится по горной крутизне вокруг источника святых Косьмы и Дамиана; его всегда холодная и прозрачная, как хрусталь, вода прославилась целительной силой с давних времён – со времён первых христиан.

Памятный камень

Из жизнеописания святых бессребреников Косьмы и Дамиана, во имя которых устроен этот небольшой монастырь, видно, что эти два брата-врача, сделавшись христианами, посвятили себя на безвозмездное врачевание и помощь страждущему человечеству, жили они в Риме, там умерщвлены своим завистником-учителем и погребены «при потоке вод».

Но у жителей Крыма, с самых давних времён, существует предание, что Косьма и Дамиан, изгнанные из Рима, умерщвлены в Крыму и погребены именно у того самого источника, при котором существует теперь основанный во имя их монастырь. И потому легенда о жизни этих святых рассказывается здесь иначе, а именно таким образом:

Святые Косьма и Дамиан

Два брата, Косьма и Дамиан, будучи искусными врачами и сделавшись из язычников христианами, сосланы были за свою веру в Крым, при римском императоре Диоклетиане. Здесь они были убиты в горах одним из врагов своих, который завидовал их добродетели и тому искусству, с каким они умели врачевать всех больных наложением рук. Убийца похоронил их при источнике вод, в горах.

Прошло много времени после их смерти, когда случилось, что какой-то из городских жителей страны возненавидел свою жену, увёл её в горы, выколол ей там глаза и пустил её бродить среди неизвестных ей мест, далеко от всякого жилья. Несчастная уже умирала от голода, как к ней явились два неизвестных ей человека; сказали, что они два брата-врача, Косьма и Дамиан; подвели её к источнику и велели ей умыться в его водах. Когда она это исполнила, то ей внезапно возвратилось зрение.

Вернувшись после того в свою деревню, она рассказала там о случившемся. Потом другой какой-то житель страны, желая испытать целебность воды в источнике, бросил в неё мёртвого барана. Баран сейчас же ожил. С тех пор все жители окрестных деревень уверовали в целебность воды, и вера эта от христиан перешла позднее и к татарам, которые и назвали источник Косьмы и Дамиана – Савлух-Су, что значит «живая», «исцеляющая» вода.

Великая тишина царит в этих горах и в этой заоблачной обители. Раз в год, 1-го июля, в день памяти Косьмы и Дамиана, совершается в монастырь великое паломничество: со всех уголков Крыма стекается сюда множество людей искать исцеления в Святом ключе от всех возможных недугов. Сюда идут и старые, и малые, пробираются и больные, и здоровые – без различия национальностей и религий: христиане и мусульмане, русские и греки, украинцы и татары, караимы и евреи…

Все идут к источнику Косьмы и Дамиана – с верою и надеждою получить исцеление от своих недугов. Не иссякает чудодейственная сила целебного источника, и живо в народе предание о чудесах святых братьев-целителей. И потому и сегодня возносится здесь молитва об исцелении от болезней душевных и телесных: Святые бессребреники и чудотворцы Косьма и Дамиан, посетите и исцелите немощи наши!

Монастырь расположен у подножия Чатыр-Дага, между склонами гор Чучель и Чёрная. Источник святых Косьмы и Дамиана издавна считался целебным. В конце XIX века здесь был построен монастырь на пожертвования богомольцев. С 1856 по 1899 гг. монастырь был мужским, а затем был преобразован в женский. Сейчас он снова стал мужским.

В 1911 году монастырь посетил Николай II, молился у источника и пил святую воду. В 1923 году обитель закрыли и разместили здесь биологическую станцию и музей природы, а в часовне над святым источником находился инкубаторий для вывода мальков форели.

Часовня над источником

Во время войны были уничтожены все постройки, лишь чудом уцелела часовня над источником. В настоящее время Косьмо-Дамиановский мужской монастырь возобновил свою деятельность. Источник, вода которого содержит высокий процент серебра, является целебным и помогает при заболеваниях печени, почек, желудка.

Добраться до источника и монастыря можно из Алушты пешком (ок. 25 км) или на автомобиле. Для проезда/прохода к нему необходимо получить пропуск в администрации Крымского заповедника Алушта, ул. Партизанская, 44.

БАХЧИСАРАЙ

Авджи-Кой и храм БогоМатери

Бахчисарайский менгир

Каменная карта на Яных-Сырт

Лаки и храм св. Луки

Источник Ай-Косьма

Баба-Даг и Мангуп-Кале

Челтер-Коба, Бурун-Кая и Сюйрень

Тайны горного массива Бойка

Храм Спаса

Тайна Бойки и гора Богатырь

Большой каньон и источник Пания

Водопад Серебряный

Качи-Кальон и грот Анастасии

Эски-Кермен. Наследие.

Мариамполь

Богородичная пещерка

Алимова балка

Дольмены Алимовой балки

Дольмены горы Орбака

Чуфут-Кале и храм-колодец Тик-Кую

Тик-Кую и священные храмы-колодцы

Авджи-Кой и Храм Богоматери

«Омой прегрешенья, а не только лицо»

(надпись на портале храма в Авджи-Кой)

С образом Великой Матери связана вся наша жизнь. Человечество рождено Ею, Она присутствует в образах матерей, родивших и воспитавших нас, в образах сестер, дочерей и жен.

В общем, в каждом человеке присутствует образ Богоматери, только не все его замечают. В женщинах он проявлен сильнее, в мужчинах – менее.

Но не об этом сейчас речь, а о том что есть в Бахчисарайском районе, в селе Синапное храм греческой постройки, возведенный в честь Пресвятой Богородицы, а если быть точным, то в честь Ее Покрова.

Покров Пресвятой Богородицы

Храм простой, построен в византийском стиле. Если быть точным, то храм был восстановлен в византийском стиле в 1898 году, а каким он был прежде – можно лишь догадываться. Скорее всего он выглядел как типичная ранневизантийская базилика.