Полная версия

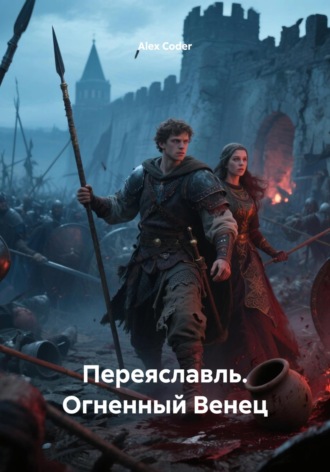

Переяславль. Огненный Венец

– Но… как мне биться, Устин? Я не воин. Я никого никогда не убивал. Даже мышь не зарезал, не то что человека. Мои руки привыкли…

– Твои руки привыкли работать. Твои руки крепки, – прервал его Устин, сжав его плечо. – Ты не будешь биться, как княжий дружинник, Мирослав. Не станешь плясать с мечом. Но ты можешь держать копье. Можешь быть стеной. Можешь стоять рядом с тем, кто сражается искуснее. Помни: глиняная стена, пусть и не так прочна, как каменная, все равно стена. Главное – не давать в ней трещин. Не дрогнуть. От этого и будут зависеть твоя судьба и твой дом. От крепости твоего духа.

Он выпустил Мирослава из своих объятий, и Мирослав почувствовал, что старик как будто передал ему часть своей давней, невысказанной силы.

– Теперь иди. И возвращайся. Чтобы долепить свой кувшин. Чтобы он стал и прочным, и ладным. А если… – Устин замялся, впервые за долгое время выглядя неуверенным. – Если не суждено… пусть помнят, что здесь жили люди, чьи руки знали созидание, а не только смерть.

Мирослав кивнул. Он повернулся к своему кругу, к полкам, уставленным сосудами разных размеров, к печи, в которой еще совсем недавно плясал огонь, даря глине новую жизнь. Он посмотрел на кусок влажной глины, что так и остался на круге, бесформенным и не начатым. Завтра он будет сухим и расколется. Или кто-то другой, быть может, неверной рукой, завершит его.

Он почувствовал горечь в горле, но вместе с тем и решимость. Своим долгом, своим будущим и прошлым, своим миром он прощался сегодня. Взял с притолоки маленький оберег – вылепленного из глины Перуна – и положил его за пазуху.

Выйдя из мастерской, Мирослав увидел закатное солнце, окрасившее западное небо в тревожные, кровавые тона. Он крепче сжал древко копья, что ему дали в руки у ворот. Теперь это было его новое ремесло. Новая глина. И ему предстояло лепить из неё что-то, чего он пока не понимал – свою жизнь или свою смерть. Или и то, и другое. Он обернулся, чтобы последний раз взглянуть на знакомый, теперь такой чужой мир. Но Устин уже запер дверь мастерской. Вздохнув, Мирослав отправился к стенам.

В его мыслях не было места Зоряне в эту минуту, но бессознательно он, как и Устин, ощущал ту же мысль: он шел защищать невидимую глину мира, что дарит смысл его существованию, ту форму, которую он когда-то мечтал вылепить вместе с ней.

Глава 5: Первый Удар

Ночь была обманчиво тихой. Сверчки, не ведающие о человеческой тревоге, стрекотали в приречных камышах. Над Переяславлем рассыпались звезды – холодные, далекие, безразличные. Но под этим вечным куполом город не спал. На стенах горели редкие факелы, отбрасывая дрожащие тени на лица защитников.

Мирослав стоял на северной стене, сжимая в онемевших руках тяжелое, пахнущее смолой копье. Рядом с ним переминался с ноги на ногу Гаврила-кожемяка, от которого даже сейчас, на ветру, несло кислым запахом дубильных чанов.

– Тихо-то как, – прошептал Гаврила, нервно облизывая пересохшие губы. – Аж в ушах звенит. Может, зря панику подняли? Может, они мимо пройдут?

– Они не за грибами в лес пришли, – буркнул пожилой ополченец по имени Прохор, стоявший с другой стороны от Мирослава. Его лицо было морщинистым, как печеное яблоко, а взгляд спокойным и усталым. – Степной пожар мимо не проходит. Он идет, куда ветер дует. А ветер сейчас на нас.

Мирослав молчал. Он вслушивался в ночь, пытаясь различить в стрекоте сверчков и шелесте листвы что-то иное. Что-то враждебное. Страх, который ледяным комом стоял в животе с самого вечера, то отпускал, то сжимался с новой силой. Он чувствовал себя самозванцем. Глиняным истуканом среди настоящих воинов, который рассыплется от первого же удара.

Внезапно стрекот сверчков оборвался. Словно кто-то невидимый разом накрыл луг тяжелым одеялом.

– Слышите? – прохрипел Прохор, наклонившись вперед.

Все замерли. И в этой звенящей тишине до них донесся едва уловимый звук. Глухой, ритмичный топот множества копыт по сухой земле. Он не приближался, а словно рождался из самой тьмы, становясь все плотнее и громче.

– На юге! – крикнул кто-то с соседней башни.

Мирослав вцепился в бревенчатый парапет. Он смотрел в сторону южных ворот, за которыми начинался степной тракт. Там, примерно в полуверсте от стен, на небольшом холме горел дозорный костер – маленькая точка надежды в море тьмы. Возле него несли стражу пятеро дружинников из отряда Зоряны.

И тут тьма пришла в движение.

Она выплеснулась из-за дальнего перелеска черной, безмолвной волной. Десятки, а может и сотни, всадников без единого крика неслись на дозорный пост. Они были похожи на призраков, на порождения ночного кошмара.

– Боги… – выдохнул Гаврила, и его голос утонул в реве сигнального рога, который затрубил на главной башне.

Гулкий, тревожный звук разорвал ночь, и город за его спиной вздрогнул, окончательно проснувшись. На стенах забегали люди, послышались скрип натягиваемых тетив самострелов, бряцание оружия.

Мирослав смотрел, оцепенев. Он видел, как дозорные вскочили на ноги, как один из них попытался вскочить на коня, но было уже поздно. Хазарская лава накрыла их. Мелькнуло несколько отблесков стали в свете костра, раздался короткий, отчаянный крик, тут же оборвавшийся. Костер был растоптан копытами, и холм снова погрузился во тьму.

Все произошло так быстро, что разум отказывался верить. Пять живых людей. Пять горящих факелов жизни. И вот их нет. Просто погасли.

Вслед за этим из тьмы вырвался дикий, гортанный вой, от которого у Мирослава кровь застыла в жилах. Это был не человеческий боевой клич, а ликующий рев хищников, почуявших кровь. Хазарский авангард, разделавшись с дозором, теперь мчался прямо к стенам.

– Лучники! Огонь по готовности! – проревел голос воеводы Ратибора, пронесшийся вдоль стены.

Мирослав увидел, как Зоряна, уже в кольчуге и шлеме, появилась на стене недалеко от него. Она не кричала, не суетилась. Она просто взяла у оруженосца лук, положила на тетиву стрелу и замерла, вглядываясь в приближающуюся тьму. Её лицо в свете факела было бледным и жестким, как у статуи богини войны.

Первые всадники вылетели на освещенное пространство перед стенами. Они кружили на своих низкорослых, косматых конях, вздымая тучи пыли. Их кривые сабли ловили отсветы факелов.

– Пускай! – скомандовал Ратибор.

Сотня тетив щелкнула почти одновременно. Воздух наполнился злым, поющим свистом. Несколько всадников качнулись в седлах и рухнули на землю. Запахло озоном и кровью.

Мирослав стоял, прижавшись к стене, не в силах пошевелиться. Копье в его руках казалось бесполезной палкой. Это не был бой. Это была бойня, которую он наблюдал с безопасного, как ему казалось, расстояния. Но тут одна из вражеских стрел, пущенная наугад из темноты, ударилась в бревно прямо у его головы. Деревянная щепа больно хлестнула по щеке.

Он отшатнулся, сердце заколотилось где-то в горле. Смерть пролетела в ладони от него. Холодная, безликая, случайная.

– Чего застыл, гончар?! – рявкнул на него Прохор. – Прижмись к стене, коли стрелять не умеешь! Не мешайся!

Но хазары и не думали штурмовать. Это была разведка боем. Прощупывание обороны. Демонстрация силы. Они покружили еще немного, выпустив тучу стрел, которые беспомощно вонзились в толстые бревна стен, а затем, издав прощальный издевательский клич, растворились в ночи так же внезапно, как и появились.

Снова наступила тишина. Но теперь она была другой. Мертвой. Наполненной запахом пролитой крови и ожиданием. Мирослав смотрел на тела, оставшиеся лежать на вытоптанной траве у стен. Мертвые враги. И где-то там, во тьме, на растоптанном холме – мертвые свои. Он впервые видел смерть так близко. Не стариковскую, тихую, в постели, а быструю, жестокую, вырванную с мясом. Она была до тошноты реальной. Это были не сказки у костра. Это были люди. Которые еще минуту назад дышали.

Он услышал, как тяжело дышит рядом Гаврила. Кожемяку трясло.

– Они… они просто звери, – прошептал он. – Они убили их… как скот…

– Нет, Гаврила, – тихо и твердо ответил Прохор, вытаскивая хазарскую стрелу из бревна и рассматривая ее наконечник. – Они не звери. Зверь убивает, чтобы есть. Эти убивают с умом. С расчетом. Они показали нам, что будет с каждым, кто окажется за стенами. Это хуже. Это люди. Такие же люди, как мы. Только голодные и злые.

От этих слов Мирославу стало еще страшнее. Сражаться со зверем – одно. Сражаться с человеком, который хочет тебя убить и забрать все твое, – совсем другое.

Тяжелый, гулкий скрип разнесся над городом.

Это закрывались главные южные ворота. Их массивные, окованные железом створки медленно сошлись. Затем лязгнул тяжелый дубовый засов. Щелк. И еще один.

Этот звук был громче любого боевого клича.

Это был звук захлопнувшейся ловушки. Теперь никто не войдет. И никто не выйдет.

Осада началась.

Глава 6: Черный Лес Копий

Рассвет пришел не золотом и лазурью, а серым, стылым пеплом. Туман, поднявшийся от реки, цеплялся за бревна стен, делая их мокрыми и скользкими. Но когда первые лучи солнца пробили эту мутную пелену, защитникам Переяславля открылось зрелище, от которого кровь стыла в жилах.

Вся земля вокруг города, сколько хватало глаз, почернела.

То, что вчера было лугами и полями, превратилось в кишащее море людей, коней и юрт. Они стояли так плотно, что казалось, будто за одну ночь вокруг Переяславля вырос уродливый, темный лес. Лес из юрт, конских грив и, самое страшное, – из тысяч копий, что торчали в небо, как мертвые, безлистые деревья.

Мирослав стоял на стене, вцепившись в свое копье, и чувствовал себя песчинкой на краю бездны. Он видел, как кочевники разводили костры, дым от которых – едкий, с запахом кизяка – тянулся к городу, словно грязные пальцы. Видел, как женщины в незнакомых пестрых одеждах хлопочут у котлов, как бегают между юртами чумазые дети. Они не готовились к битве. Они просто жили. Разбили лагерь, как будто пришли сюда навсегда. Это было страшнее любого штурма.

В разных местах лагеря на высоких шестах возвышались зловещие тотемы – конские черепа, украшенные пучками крашеных перьев и лентами. Они, казалось, щербато улыбались городу, обещая ему смерть и забвение.

– Боги-праотцы… – выдохнул рядом Гаврила. Его лицо было цвета той самой невыделанной кожи, с которой он работал. – Нас раздавят. Как муравьев.

– Молчи, кожемяка! – оборвал его Прохор. Он не отрываясь смотрел на лагерь, и в его единственном глазу не было страха – только тяжелая, сосредоточенная ненависть. – Видишь? Вон там, на холме, шатер с хвостами. Это бек. Их главный. Все смотрят туда. Это голова змеи. Отрубишь голову – и туловище будет дергаться без толку.

– Так-то оно так, Прохор, – вздохнул Гаврила, – Да только чтобы до головы добраться, надо через все это… жало пролезть.

Вдоль стены послышались тяжелые шаги и приглушенные голоса. Шел князь Доброгнев. С ним был воевода Ратибор, несколько дружинников и Зоряна. Князь был уже в доспехах, но без шлема. Его русые волосы трепал утренний ветер. Он не шел строевым шагом, а останавливался возле каждой группы ополченцев, заглядывал в глаза, находил для каждого простое, понятное слово.

Когда он подошел к ним, Мирослав инстинктивно выпрямился, крепче сжимая копье.

– Ну что, воины? – Голос князя был ровным, без тени страха. – Видели гостей наших? Много их. Пришли незваными.

Гаврила молча кивнул, не в силах вымолвить ни слова.

Доброгнев усмехнулся, но усмешка вышла невеселой.

– Смотрят на нас, как волки на овчарню. Думают, что мы – овцы. Что мы испугаемся их числа, их диких криков и черепов на палках. Они думают, что мы сдадимся, откроем ворота, отдадим им наших жен в рабство, а детей – на продажу.

Он сделал паузу, обводя взглядом их троих. Его взгляд задержался на Мирославе. Не осуждающий, не насмешливый, а серьезный, оценивающий.

– Ты гончар, да? – спросил он прямо.

Мирослав опешил, но кивнул:

– Да, княже.

– Хороший гончар, говорят. Крепкие твои горшки, не трескаются, – сказал Доброгнев. – Вот и ты будь, как твой лучший горшок. Крепким. Снаружи и внутри. Пусть они разобьют об тебя свои копья.

Затем он повернулся ко всем и повысил голос, чтобы его слышали и на соседних участках стены.

– Смотрите на них! – он указал широким жестом на вражеский лагерь. – Да, их много. Но за их спинами – пустая, голодная степь. Они пришли сюда за нашим хлебом, за нашими жизнями. А теперь посмотрите за свои спины!

Все невольно обернулись. Позади, внизу, расстилался их город. Их мир. Улочки, по которым они ходили с детства. Крыши, под которыми спали их семьи. Из труб поднимался дымок – женщины готовили скудный завтрак. Слышался плач ребенка, лай собаки. Жизнь.

– За нашими спинами – наши жены и дети! – голос князя загремел. – Там, внизу, сейчас молятся наши матери. Там наши дома, построенные нашими руками! Эта земля напоена потом наших отцов и дедов! Каждый камень этой мостовой помнит их шаги! Неужели мы отдадим всё это чужакам, чей бог – это голод, а закон – это сабля?!

В его словах была такая мощная, первобытная правда, что она пробирала до костей. Мирослав почувствовал, как страх, сжимавший его нутро, начал отступать, уступая место чему-то другому. Горячему, злому. Ярости.

– Они думают, что сломают нас! – продолжал Доброгнев. – Что возьмут измором, страхом! Но они не знают русичей! Мы можем голодать! Мы можем страдать! Но мы не умеем стоять на коленях! Каждая пядь этой стены станет для них могилой! Пусть их будет тьма! Мы встретим их сталью и огнем! За Переяславль! За землю нашу!

– За Переяславль! – хрипло крикнул в ответ Прохор.

– За Переяславль… – повторил, как в тумане, Гаврила.

Мирослав молчал, но его пальцы так сжали древко копья, что на ладонях остались красные вмятины. Он смотрел не на князя, а на Зоряну. Она стояла чуть позади отца, и ее взгляд был устремлен на вражеский лагерь. На ее лице не было ни ярости, ни страха. Было лишь спокойное, холодное понимание того, что должно произойти. Словно она давно знала, что этот день настанет, и была к нему готова.

Князь пошел дальше, а его слова остались висеть в воздухе. Они сделали свое дело. Они превратили дрожащих от страха ремесленников в защитников.

Прохор похлопал Мирослава по плечу.

– Слыхал, гончар? Крепким будь. Не подведи князя.

Мирослав посмотрел на вражеский лагерь новыми глазами. Да, это был черный лес копий. Но теперь он видел не только их число. Он видел чужаков. Тех, кто пришел забрать у него его круг, его горн, его так и не вылепленный лучший кувшин. Забрать тот мир, в котором где-то там, внизу, смеются дети, и тот мир, в котором он мог украдкой смотреть на девушку с косой цвета спелой ржи и мечом в руке.

И он понял, что не отдаст. Даже если придется стать осколком своего собственного, разбитого вдребезги горшка.

Глава 7: Голос Морока

Прошел день. Хазары не шли на штурм. Они словно играли с городом в зловещую игру, как кошка с мышью. Из их лагеря доносились звуки чужой, гортанной музыки, стук барабанов и вой, похожий на волчий. К вечеру напряжение на стенах достигло предела. Ожидание битвы изматывало хуже самой битвы.

Солнце, садясь за дальним лесом, окрасило небо в болезненно-багровые тона. Именно в этот момент стук барабанов в лагере кочевников стал громче, ритмичнее. Он походил на биение огромного, злобного сердца.

И тогда Мирослав увидел их. На холме, где стоял шатер бека, появились фигуры в странных одеждах, увешанные костями и перьями. Это были шаманы. В центре стоял старый Кара-Колчун. Они зажгли высокие костры, в которые стали бросать какие-то травы. В сторону города потянулся густой, маслянистый дым с тошнотворно-сладким запахом.

– Что это они затеяли? – пробормотал Гаврила, с подозрением принюхиваясь. – Травят нас, что ли?

– Хуже, – прохрипел Прохор, осеняя себя старым, полузабытым знаком. – Колдуют, ироды. Морок насылают.

Сначала ничего не происходило. Но по мере того как дым окутывал стены, мир вокруг начал меняться. Вечерний туман, поднимавшийся от реки, стал неестественно плотным, серо-фиолетовым. Он не просто лежал на земле – он клубился, полз вверх по стенам, цеплялся за защитников холодными, влажными щупальцами.

А потом начался шепот.

Он рождался, казалось, из самого воздуха. Сотни, тысячи голосов сливались в один монотонный, сводящий с ума гул. Они говорили на разных языках, но каждый в этом шепоте слышал что-то свое. Что-то, предназначенное только ему.

– Мирослав… сынок… замерз я…

Мирослав резко обернулся. Голос был точь-в-точь как у его покойного отца, умершего прошлой зимой от легочной хвори. Он посмотрел по сторонам. Никого. Только белесые космы тумана.

– Отец? – прошептал он.

Рядом побледнел Гаврила. Он отшатнулся от края стены, глядя в пустоту широко раскрытыми глазами.

– Машенька? Доченька, ты чего здесь? Иди домой, простудишься… Не плачь, папка скоро придет…

У него не было никакой Машеньки. Его единственная дочь умерла в младенчестве.

Туман сгущался. В его клубах стали проступать образы. Неясные, расплывчатые, как рисунок на мокрой глине, но от этого не менее страшные. Мирослав увидел, как из тумана выплыла фигура. Один из тех дружинников, что погибли ночью в дозоре. На его лице застыла маска ужаса, а в груди торчала черная хазарская стрела. Он молча протягивал к Мирославу руки, словно прося о помощи.

Мирослав попятился, наткнулся спиной на бревенчатую стену. Холодный пот прошиб его. Он закрыл глаза, но видения не исчезали – они проникали прямо в мозг.

– Это неправда… Этого нет… – бормотал он, стискивая копье так, что дрожали руки.

– Держись, гончар! – услышал он сквозь шепот голос Прохора. Он открыл глаза. Лицо старика было серым, но взгляд оставался ясным и злым. – Не слушай их! Не смотри на них! Это твой страх. Они берут твой страх и показывают тебе его. Смотри на огонь! Смотри на живое!

Прохор указывал на факел, горевший в железном кольце на стене. Его пламя казалось маленьким, но оно было настоящим, живым. Оно трепетало, боролось с наплывающим туманом.

Шепот становился громче, настойчивее.

«Ты умрешь…»

«Твой дом сгорит…»

«Тебя забудут…»

«Они уже за твоей спиной…»

Один из молодых ополченцев на соседнем участке вдруг закричал, размахнулся и ударил топором стоявшего рядом товарища.

– Предатель! Хазар! – вопил он, а глаза его были пустыми и безумными.

Завязалась короткая, уродливая потасовка, пока нападавшего не оглушили и не связали. Паника, липкая и заразная, начала расползаться по стене. Люди шарахались от теней, заговаривали с пустотой, кто-то плакал, вспоминая давно умерших.

– Это они? – спросил Мирослав, глядя на туманные фигуры. Голос его дрожал. – Это души тех, кого они убили?

– Нет, парень, – ответил Прохор, не отводя глаз от лагеря. Его лицо было напряжено. – Души к богам уходят. А это… это грязь. Это их злоба, их голод, их страх. Шаманы собирают это все, как падальщики, и бросают на нас. Они хотят, чтобы мы утонули в своей собственной тьме, чтобы перегрызли друг другу глотки еще до того, как они пойдут на штурм. Хитрые бестии.

Мирослав попытался последовать совету старика. Он заставил себя смотреть на пламя факела. Оно плясало, и в его танце было упрямство жизни. Он вспомнил жар своего горна. Такой же живой, настоящий, очищающий. Он стал думать об этом жаре, о том, как он выжигает из глины всю воду, всю слабость, делая ее твердой, как камень.

Но шепот не унимался. Теперь он принял голос Зоряны.

«Ты слабый, гончар… Ты не защитишь меня… Ты умрешь первым, а я увижу твою смерть…»

Это был самый страшный удар. Мирослав стиснул зубы. Он знал, что это ложь. Морок. Но от этого не становилось легче.

Внезапно раздался звонкий, властный крик.

– Стоять! Всем стоять, где стоите! В глаза друг другу смотрите!

Это была Зоряна. Она шла вдоль стены, и ее лицо было как высечено из камня. За ней шли двое дружинников. Морок, казалось, отступал перед ее уверенной поступью.

– Это колдовство! Обман! – кричала она. – Они боятся нашей стали, потому и прибегли к бабьим козням! Не верьте глазам! Не верьте ушам! Верьте тому, кто стоит рядом с вами! Верьте камню под ногами и дереву, к которому прислонились!

Она остановилась недалеко от Мирослава и посмотрела прямо на Гаврилу, который что-то лепетал своей мертвой дочке.

– Гаврила! – ее голос был как удар бича. – Посмотри на меня!

Кожемяка вздрогнул и поднял на нее мутный взгляд.

– Твоей дочери здесь нет. Она в лучшем мире. А здесь – война. Здесь твои друзья. И если ты сейчас не придешь в себя, мы все отправимся к твоей дочери раньше срока! Ты этого хочешь?!

В ее словах была жестокость, но это была жестокость лекаря, который режет, чтобы спасти. Гаврила несколько раз моргнул, и в глазах его начала проступать искра разума.

Затем Зоряна посмотрела на Мирослава.

– А ты, гончар? Кого увидел?

– Отца… – выдавил он.

Её взгляд на мгновение смягчился.

– Он бы не хотел видеть тебя таким. Он бы хотел видеть сына, который стоит на стене, а не дрожит, как осиновый лист. Правда ведь?

Мирослав не ответил, лишь кивнул. Слова Зоряны, ее уверенность, ее реальность были якорем в этом море безумия. Он понял, что Прохор был прав. Морок питался их страхом. И чем больше ты ему поддавался, тем сильнее он становился.

Нужно было найти что-то настоящее. Что-то сильнее этой лжи.

Он снова посмотрел на хазарский лагерь. На шаманов, пляшущих у костров. И вместо страха он почувствовал холодную, трезвую злость. Они ковырялись в его душе грязными руками. Они использовали память о его отце как оружие. Это было подло.

Морок не отступил, но он перестал быть всепоглощающим. Он стал просто туманом. Злым, ядовитым, но просто туманом, через который можно было видеть. Можно было сражаться.

Где-то в центре города глухо ударил колокол. Один раз, потом еще и еще. Тяжкий, низкий звук, от которого, казалось, содрогнулась сама земля. Это звали на помощь другую силу. Силу, способную противостоять этому колдовству. Это был голос волхвов.

Глава 8: Огонь Волхвов

Звук большого колокола, донесшийся от капища в сердце детинца, был не похож на тревожный набат. Он был густым, медленным, и каждая его волна, казалось, физически раздвигала липкий туман морока. Люди на стенах вздрогнули, услышав этот знакомый, почти забытый в мирной жизни зов.

На главной площади, перед идолом Перуна, вырезанным из могучего дуба, уже суетились люди. Не воины. Молодые послушники в простых белых рубахах безмолвно складывали особый костер – не из сырых поленьев, а из сухих дубовых плах, которые годами хранили в подклети капища.

Вскоре появился и сам Велимудр. Старый волхв двигался медленно, опираясь на резной посох из рябины, но в его походке не было старческой немощи. Была тяжесть веков. Его длинные, седые как лунь волосы не были заплетены, а свободно ниспадали на плечи, седая борода почти касалась пояса. Но глаза… глаза под нависшими бровями были поразительно ясными и молодыми, цвета чистого льда. Они, казалось, видели не то, что было снаружи, а суть вещей.

Он остановился перед сложенным костром. Его ученики расступились, склонив головы. На площади собрались женщины, старики и дети – те, кто остался в городе, те, за кого сейчас бились на стенах. Их лица были полны страха и надежды.

Один из бояр князя, молодой и нетерпеливый, подбежал к волхву.

– Отец Велимудр, скорее! Морок душит воинов на стенах! Люди теряют рассудок!

Велимудр даже не повернул головы в его сторону. Он смотрел на сложенные поленья.

– Торопливость нужна при ловле блох, боярин, а не при разговоре с богами, – ответил он спокойно, и голос его, тихий и глубокий, перекрыл шепот толпы. – Огонь не любит суеты. Он требует уважения.

С этими словами он взял из рук ученика глиняную чашу, в которой тлели угли, принесенные от неугасимого огня в святилище. Он зачерпнул их ладонью – и не обжегся. Медленно, почти торжественно, он опустил тлеющие угли в самое сердце костра, на сухой мох и щепу.

– Отец-Сварог, что выковал землю! Даждьбог-Солнце, что даешь свет и тепло! – начал он говорить, и это были не просто слова, а древний, тягучий речитатив. – К вам взываем! Взгляните на детей ваших! Тьма пришла на нашу землю, не рожденная ночью, а созданная злой волей! Морок пеленой окутал град наш, душит воинов, разум им мутит!

Сухой мох вспыхнул. Маленький огонек лизнул дубовые плахи. Велимудр поднял руки к небу.

– Разгонись, Огонь-Семаргл, священный и чистый! Сожги ложь! Испепели наваждение! Дай воинам нашим ясность взора и крепость духа! Пусть свет твой проникнет в их сердца, прогонит страх, что поселила в них тьма степная! Как пламя пожирает сухую траву, так пожри ты чары черные!