Полная версия

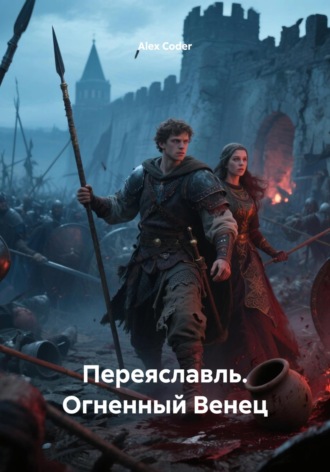

Переяславль. Огненный Венец

Alex Coder

Переяславль. Огненный Венец

Глава 1: Мирный Полдень

Солнце стояло в зените, и Переяславль дремал в его жарких объятиях, точно сытый кот. Воздух дрожал над крытыми соломой крышами, пах пылью, нагретым деревом и ленивой рекой Трубеж. Для Мирослава этот полдень пах еще и глиной – влажной, податливой, живой. Его ладони, покрытые серой коркой, уверенно обнимали бесформенный ком на гончарном круге. Под его пальцами глина пела, вытягивалась, обретая изгибы будущего кувшина.

Жар от горна, стоявшего в углу навеса, дышал ему в спину, смешиваясь с полуденным зноем. Этот жар был его стихией, его другом и его мучителем.

– Опять бокам недодал, – раздался за спиной скрипучий голос Устина, старого мастера. – Пузатый сделаешь, а как воды нальют – развалится. Форма должна силе служить, а не красоте одной. Запомни, парень.

Мирослав не обернулся, лишь замедлил вращение круга.

– Я помню, учитель. Я хочу, чтобы он был и крепок, и ладен. Чтобы рука сама к нему тянулась.

Устин крякнул, подошел ближе. Его тень упала на круг, принеся короткое облегчение. Старик был сух и жилист, как старый корень дуба. Он взял почти готовый кувшин в свои узловатые пальцы, огладил его, словно живое существо.

– Глина тебя слушает, парень. Это дар. Не каждому дано мертвое в живое обращать. Но ты всё о своём клейме мечтаешь… Сначала руку набей так, чтобы без клейма твою работу узнавали. Вот тогда и будешь мастером.

– Я не о славе думаю, Устин, – тихо ответил Мирослав, смачивая руки в лохани с водой. – А о том, чтобы свое дело иметь. Свой горн. Свой навес. Чтобы знать – вот это всё моё. От земли до дыма.

– Своё… – Устин хмыкнул, возвращая сосуд на круг. – Своё – это мозоли на руках да больная спина к старости. Всё остальное – от богов да от князя. Сегодня есть, а завтра пришли гости незванные – и нет у тебя ничего.

Разговор прервал звук, который заставлял сердце Мирослава биться чаще, чем удары по наковальне в княжеской кузне. Совсем рядом, на вытоптанном плацу у стен детинца, лязгнула сталь. Там княжеская дружина проводила учения.

Мирослав поднял голову. Сквозь щели в частоколе, отделявшем ремесленный посад от княжьего двора, виднелись мелькающие фигуры. Мужские голоса, грубые выкрики и один – звонкий, девичий, отдававший приказы.

– Зоряна опять мужиков гоняет, – усмехнулся Устин, заметив,куда смотрит его ученик. – Девке бы за прялку, а она меч из рук не выпускает. Не наше это дело, Мирослав. Наше дело – горшки. Воины пусть воюют, мы – кормить да поить будем. Из нашей посуды. Крути.

Но Мирослав уже не мог. Он поднялся, вытер руки о холщовые порты и подошел к частоколу. Пальцы сами нашли знакомую щель в дереве.

Там, под палящим солнцем, стояла она. Зоряна.

Её русая коса, толстая, как канат, была перехвачена кожаным ремнем и металась по спине при каждом движении. Рубаха из грубого льна промокла и липла к широким плечам и крепкой спине. Она не была похожа на других девушек посада – мягких, смешливых, с плавными движениями. Зоряна двигалась иначе. Резко, точно и смертоносно.

Она работала в паре с Боримиром, здоровенным дружинником, который был на голову её выше и вдвое шире в плечах. Их мечи пели. Неистовый танец стали, выпады, уклонения, финты. Боримир давил силой, его удары были подобны ударам молота. Но Зоряна была быстрее. Она уходила с линии атаки, словно речная вода, обтекающая валун, и тут же жалила в ответ. Её лицо было сосредоточенным, нахмуренные брови, плотно сжатые губы. Капельки пота блестели на висках и над верхней губой.

Мирослав смотрел, не дыша. Он, человек, чьи руки привыкли к покорной и мягкой глине, не мог постичь, как её ладони, наверняка покрытые мозолями, могут так крепко держать рукоять меча. В его ночных грезах, от которых поутру становилось стыдно и жарко, он представлял эти руки. Сильные, уверенные. Что, если бы они коснулись не стали, а его плеча? Или прошлись бы по глиняному боку его лучшего кувшина?

Он представлял, как она, уставшая после боя, пьет холодную воду из его чаши, и капли стекают по её подбородку на крепкую шею… От этих мыслей в паху становилось тяжело, и он сглотнул, отводя взгляд. Это было безумием. Она – воин из личной охраны князя Доброгнева, дочь славного воеводы. Он – простой гончар, чей мир ограничен кругом, горном и рынком.

– Чего уставился? Невесту себе приглядел? – раздался рядом насмешливый голос Гаврилы-кожемяки. Тот нёс на плече стопку свежевыделанных кож, вонявших дубильным раствором так, что слезились глаза. – Так она тебе не по зубам, гончар. Ей муж нужен под стать, богатырь. А ты что? Руки в глине, сам худ, как жердь. Она тебя одним пальцем переломит.

Мирослав вспыхнул и отпрянул от забора.

– Иди своей дорогой, Гаврила. Твои кожи весь аппетит отбивают.

– О, да у нас тут нежные носы, – хохотнул Гаврила, но тут же понизил голос. – А если серьезно… слыхал, на южных рубежах опять неспокойно? Купцы из Тмутаракани вернулись, говорят, хазары в степи собираются. Большой ордой. Голод у них, что ли…

– Пустые слухи, – отмахнулся Мирослав, возвращаясь к своему кругу. Сердце неприятно екнуло.

– Может, и пустые, – пожал плечами кожемяка. – А может, и нет. Ладно, бывай.

Он ушел, оставив после себя смрад и тревогу. Мирослав снова сел за круг, но руки его дрожали. Он посмотрел на испорченный кувшин. Слова Устина и Гаврилы смешались в голове. "Гости незванные"… "Не по зубам"… "Ордой идут"…

В этот момент лязг мечей на плацу стих. Мирослав снова поднял взгляд. Учения закончились. Дружинники, смеясь и толкаясь, шли к колодцу. Зоряна шла последней. Она сняла с головы кожаную повязку, и влажные волосы рассыпались по плечам. Движением, полным усталой грации, она зачерпнула ковшом воды и стала жадно пить, запрокинув голову. Вода стекала по шее, прокладывая дорожки в пыли и оставляя влажные пятна на рубахе, обозначая полные, крепкие груди.

Их взгляды встретились. Всего на мгновение. Сквозь щели в частоколе. В её серых, как грозовое небо, глазах не было ничего, кроме усталости. Но Мирославу показалось, что уголок её губ едва заметно дрогнул. Не улыбка, нет. Лишь тень узнавания. Она видела его здесь не в первый раз.

Она отставила ковш и пошла прочь, к княжьим хоромам.

Мирослав сел за круг. Его пальцы легли на влажную глину. Но мирный полдень был разбит. Расколот, как треснувший горшок. Он смотрел на свои руки, перепачканные глиной – субстанцией, из которой лепят мирные вещи, – и впервые в жизни подумал, как бы они выглядели, если бы сжимали не податливую глину, а твердую и холодную рукоять меча.

Мысль была чужой, страшной и на удивление пьянящей.

Глава 2: Голодные Степи

Здесь не было ленивого полуденного зноя, как в Переяславле. Только ветер. Он рождался где-то за краем мира, летел над выжженной, потрескавшейся землей, и умирал, ударяясь о редкие курганы. Он нес с собой не запах трав, а горькую пыль и предчувствие холода. Солнце висело в блеклом небе не как животворящий бог, а как безразличный медный щит.

В центре кочевья, окруженного тысячами низких, прижавшихся к земле юрт, стоял шатер бека Тогрула. Он был больше остальных, а у входа на длинных копьях висели конские хвосты, почерневшие от времени и степной погоды.

Внутри было сумрачно и пахло дымом, старой кожей и кислым кумысом. В очаге тлели несколько сухих веток кизяка – драгоценность в этих безлесых краях. Вокруг огня на потертых коврах сидели вожди родов, тарханы. Люди, чьи лица были неотличимы от дубленой кожи, а глаза сузились от постоянного вглядывания в горизонт.

Тишина в шатре была тяжелой, гнетущей. Никто не решался нарушить её первым. Все смотрели на бека. Тогрул сидел неподвижно. Он был не стар, но глубокие морщины уже избороздили его лоб и залегли в углах глаз. Шрам, пересекавший правую бровь и щеку, белел на фоне темной, обветренной кожи. Он медленно обвел взглядом своих тарханов.

– Вы привели своих коней, и я вижу их торчащие ребра, – начал он, и его голос был тих, но проникал в самый костяк. – Вы пришли ко мне, и я вижу голод в ваших глазах, который вы пытаетесь скрыть за гордостью. Говорите.

Старый Бури, чей род кочевал ближе к соленым озерам, кашлянул.

– Пастбища мертвы, великий бек. Трава высохла на корню еще до середины лета. Козы дают молока ровно столько, чтобы не сдохли их козлята. Наши запасы вяленого мяса… они не дотянут и до первых снегов.

– У меня в роду уже умирают старики, – добавил молодой и яростный Арслан, стиснув кулак. – Они отдают свою еду детям. Говорят, что уже пожили свое. Это позор! Мы воины, а не стадо, покорно ждущее бойни!

Тогрул молчал, давая высказаться каждому. Слова были разными, но суть одна. Голод. Не просто голод, а костлявая тень грядущей зимы, что уже легла на их земли. Когда все закончили, бек повернул голову к человеку, сидевшему чуть в стороне, закутанному в меха даже в эту относительную теплынь.

Это был Кара- Колчун, шаман. Его лицо походило на печеное яблоко, а в мутных, почти бесцветных глазах, казалось, отражалась сама вечность степи.

– Что говорят духи, старик? Что говорит тебе ветер?

Шаман долго молчал, словно прислушиваясь к чему-то, недоступному другим. Он медленно качнулся взад-вперед.

– Духи молчат, – проскрипел он, словно ржавые петли. – Когда Великое Синее Небо довольно, духи поют. Когда гневается – кричат. Но когда оно отворачивается… они молчат. И это худший знак. Земля закрыла свое чрево. Она не родит больше траву. Ветер приносит лишь пыль с могил наших предков. Я бросал кости. Я вглядывался в дым. Ответ один: эта земля больше не хочет нас кормить.

В шатре стало еще тише. Эти слова были страшнее любого вражеского клича.

Тогрул кивнул, словно ждал именно этого.

– Я послал караван в Кафу. С золотом. С лучшими нашими коврами и серебром, что мы взяли у горских племен.

Он сделал паузу, и все подались вперед. Кафа. Богатый греческий порт на юге. Единственная надежда.

– Караван вернулся вчера ночью, – продолжил Тогрул. – Греки приняли послов. Они показали им свои амбары. Они ломятся от зерна. Пшеница, ячмень… хватит, чтобы пережить три зимы.

Лицо Арслана просветлело.

– Так в чем дело, бек? Золото им не по нраву? Дадим им вдвое!

Тогрул медленно покачал головой.

– Грекам не нужно наше золото. Оно у них есть. У них есть шелка, есть вино. У них нет только одного. Рабочих рук. Им нужны рабы для их виноградников и галер. Крепкие мужчины. Податливые женщины.

Наступила ошеломленная тишина. Кара-Колчун закрыл глаза.

– Они требуют за зерно живой товар. Не скот. Людей. Такова их цена.

Бури, старый тархан, сплюнул в огонь.

– Проклятые торгаши душами! Они готовы смотреть, как умирают наши дети, чтобы какой-то жирный грек мог пить вино, не утруждая своих рук?

– Таков их мир, Бури. И таков теперь наш, – жестко ответил Тогрул. Он поднялся, и все в шатре невольно выпрямились. – Я вижу два пути. Первый – остаться здесь. Мы будем есть наших коней, потом собак, а потом начнем смотреть друг на друга. Наши дети увидят весну иссохшими мумиями. Наши жены забудут, как смеяться. Мы исчезнем. Ветер заметет пылью наши юрты, и никто даже не вспомнит имени нашего народа.

Он обвел всех тяжелым взглядом.

– Второй путь… на севере. Там, где текут полноводные реки и стоят леса. Там живет другой народ. Русы. Их земли богаты. Их амбары полны. Их города – тоже. Они сидят за своими деревянными стенами и думают, что степь далеко.

Арслан вскочил на ноги, его глаза горели.

– Да, бек! Пойдем на них! Возьмем их города! Приведем грекам столько рабов, что они дадут нам зерно на десять лет вперед! Мы вернемся с добычей! Слава Великому Небу!

– Сядь, Арслан, – приказал Тогрул, и молодой тархан нехотя повиновался. Бек посмотрел на старого Бури. – Что скажешь ты? Ты молчишь.

Бури вздохнул. Его плечи были ссутулены не только от возраста, но и от груза потерь.

– Я скажу, что пятнадцать лет назад мой отец ходил походом на их пограничные городки. Я был тогда юнцом, как сейчас Арслан. Русы – не пастухи, которых можно разогнать криком. Они дерутся за каждый клочок своей земли, как волки за свое логово. Их стены из бревен крепче камня. Рабов не берут голыми руками, бек. За них платят кровью. Кровью наших воинов. Наших сыновей. Прежде чем мы возьмем тысячу рабов, сотня наших женщин станет вдовами. Ты готов заплатить эту цену?

Спор был вечным, как сама степь. Ярость молодости против мудрости старости. Надежда на добычу против страха потерь.

Тогрул выслушал его, и на его лице не дрогнул ни один мускул.

– Я готов, Бури. – его голос звенел, как натянутая тетива. – Я готов заплатить кровью воинов, чтобы не платить жизнями детей. Лучше почетная смерть в бою, чем позорная – от голода. Мы все умрем. Вопрос лишь в том, как – как мужчины, с оружием в руках, добывая жизнь для своего рода, или как скот в пустом загоне. Я свой выбор сделал.

Он подошел к очагу, взял в руку горсть серой золы и сжал её в кулаке.

– Готовьтесь. Через три дня, на исходе луны, мы идем на север. К богатым городам. К Переяславлю. Пойдем быстро, как пожар по сухой траве. Либо мы приведем оттуда караваны с живым товаром и спасем наш народ, либо наши кости останутся под их стенами. Третьего пути нет.

Никто больше не возразил. Даже старый Бури молча кивнул. Решение было принято. В пламени очага, отражавшемся в глазах Тогрула, уже плясали отсветы далеких пожаров.

Глава 3: Тревожные Вести

Через два дня после памятного полудня, когда Мирослав впервые поймал на себе взгляд Зоряны, зной спал. С севера пришел прохладный ветер, принесший с собой запах мокрой листвы и ощущение близкой осени. Жизнь в посаде текла своим чередом: стучали молоты, скрипели гончарные круги, кричали торговки на пристани. Но в самом воздухе висело что-то неуловимо тревожное, словно затишье перед грозой.

Мирослав как раз вынимал из остывающего горна партию новых горшков, проверяя каждый на звук – чистый, звонкий, без дребезжания трещин, – когда со стороны южных ворот донесся необычный шум. Не мерный скрип телег, не гул голосов, а что-то рваное, тревожное. Затем ударил набатный колокол на сторожевой башне. Раз, другой, третий. Резко, отрывисто, как крик раненой птицы.

Работа в посаде мгновенно замерла. Люди застывали на полуслове, на полудвижении, поднимая головы к башне. Набат – это не праздничный перезвон. Набат – это беда.

Мирослав бросил горшок на солому и побежал к воротам, присоединяясь к ручейкам встревоженных ремесленников, стекавшихся туда же. У ворот уже собралась толпа. Княжеские гридни, оттесняя любопытных, расчищали дорогу. В проеме ворот, запыхавшись, стоял конь. Его бока вздымались, изо рта шла пена, а на спине сидело то, что когда-то было человеком.

Одежда на нем висела грязными лохмотьями, лицо было покрыто слоем пыли, сквозь который проступали свежие царапины и старая, запекшаяся кровь. Глаза его, дикие и безумные от ужаса, метались по толпе.

– Князя… – прохрипел он, соскальзывая с седла прямо на руки гридней. – Ведите к князю…

Через несколько минут новость уже неслась по посаду, переходя из уст в уста, обрастая страшными подробностями. Это был Еремей, житель пограничной веси Добрый Колодезь. Орда. Хазары. Идут, сжигая все на пути.

Толпа, а вместе с ней и Мирослав, двинулась к детинцу, к княжескому терему. Людей не пускали за ворота, но все остались ждать, перешептываясь и с тревогой глядя на высокое крыльцо, украшенное резными коньками.

В это время в просторной гриднице князя Доброгнева пахло медом, воском и страхом. Еремей сидел на лавке, жадно пил воду из глиняной корчаги, и его трясло так, что вода расплескивалась. Перед ним, нахмурив густые русые брови, стоял сам князь.

Доброгнев был человеком в расцвете сил, широкоплечий, с крепкими, привыкшими и к меду, и к мечу руками. Его лицо, обычно открытое и приветливое, сейчас было подобно грозовой туче. Рядом с ним стоял его старый воевода Ратибор, седой, одноглазый воин, чье лицо было картой былых сражений. Здесь же была и Зоряна. Она стояла чуть позади отца, положив руку на рукоять меча, и ее лицо было непроницаемо, но в серых глазах плескался холодный огонь.

– Говори по порядку, Еремей, – голос князя был спокоен, но в этой спокойности чувствовалась сжатая пружина. – Сколько их? Когда ты их видел?

Еремей поставил корчагу, вытер рот тыльной стороной ладони.

– Кто ж их считал, княже… Тьма. Сколько глаз видит – столько и коней под ними. Вся степь… она почернела. Как саранча. Они налетели на рассвете. Мы и не ждали. Думали, просто отряд, за добычей. А они…

Он запнулся, сглотнул.

– Они не грабили, княже. Они убивали. Тех, кто сопротивлялся, – сразу. Стариков и детей, что бежать не могли, – тоже. А молодых и сильных… вязали. Гнали в свой стан. Они не кричали боевые кличи, как печенеги. Они делали это молча. Словно работу работали. Это страшнее всего, княже. Эта тишина…

Ратибор нахмурился еще больше.

– Говоришь, вязали? Зачем? В полон?

– На продажу, – выдохнул Еремей. – Один из них, видно, старшой, ходил между нашими бабами… осматривал, как кобыл на торгу. Говорил на ломаном нашем: "Эта годится. Эта старая. Этого мальца в Кафе не купят". Они за живым товаром пришли, княже. За душами нашими…

Зоряна сжала рукоять меча так, что побелели костяшки. Князь Доброгнев провел рукой по бороде.

– Что было дальше? Как ты ушел?

– Моя хата на отшибе, у самого леса. Пока они в селе управлялись, я жену и сына в погреб спрятал, а сам… сам коня поймал и ушел лесом. Я слышал крики, княже. Долго слышал… Я не защитил их. Я бежал…

Голос его сорвался. Он уронил голову на руки и зарыдал – беззвучно, страшно, сотрясаясь всем телом. Это были не слезы облегчения, а слезы позора и бессилия.

В гриднице повисла тяжелая тишина. Каждый думал о своем. Зоряна – о тех, кто не смог убежать. Ратибор – о тактике степняков, о скорости их продвижения. Князь Доброгнев смотрел на сломленного человека и видел в нем судьбу своего города, если он промедлит.

– Успокойся, Еремей, – наконец произнес он, и в голосе его прозвучала сталь. – Ты не струсил. Ты принес весть. Ты дал нам время. Это тоже бой. Зоряна, позаботься о нем. Дайте ему поесть и место для отдыха.

Зоряна кивнула и, положив руку на плечо рыдающего мужчины, повела его из гридницы.

Когда они вышли, князь посмотрел на старого воеводу.

– Ну, что скажешь, старый волк?

Ратибор потер единственный глаз.

– Если он говорит правду, и это не просто набег, а вся орда… то они идут сюда, к Переяславлю. Это самый богатый город в округе. Стены у нас крепкие, но людей мало. Дружины не хватит, чтобы держать всю стену.

– Значит, будет ополчение, – просто сказал Доброгнев.

– Ополчение? – усомнился Ратибор. – Княже, это ремесленники. Гончары, кузнецы, рыбаки. Они топор от секиры с трудом отличат. Что они сделают против степной конницы? Это же мясо.

Князь подошел к окну, выходившему на площадь, где гудела встревоженная толпа.

– Ты видишь их, Ратибор? Да, они не воины. Они отцы. Мужья. Сыновья. Они будут драться не за меня и не за славу. Они будут драться за то, что у них за спиной. За своих жен, что будут точить для них ножи. За своих детей, что спрячутся в подвалах. Нет воина яростнее, чем отец, защищающий свое дитя. Я видел это. И ты видел.

Он повернулся, его взгляд был тяжелым и ясным.

– Мы не знаем, зачем они пришли. Голод их гонит, жадность или чья-то злая воля – неважно. Важно то, что они уже здесь. И они не остановятся. Созывай людей на площадь. Всех, кто может держать оружие. Я поговорю с ними сам.

Через час Мирослав стоял в гудящей толпе на площади перед теремом. Мужчины, старики, почти мальчишки. Все смотрели на крыльцо, куда вышел князь Доброгнев без плаща и боярской шапки, в простой рубахе и портах.

– Мужи Переяславля! – Голос у князя был сильный, и он разнесся над площадью, заглушая шепот. – Пришла беда, откуда не ждали! Степь пришла к нашему порогу! Дикая орда идет сюда, оставляя за собой пепел и слезы. Они не хотят дани. Они хотят наших жен и детей, чтобы продать их в рабство! Они хотят нашей земли, чтобы пасти на ней свой скот!

Толпа замерла, вслушиваясь в каждое слово.

– У меня есть дружина! Славные воины, что не раз смотрели смерти в лицо! Но их мало, чтобы удержать наш город! Сегодня каждый из вас должен стать воином! Каждый! Гончар, рыбак, плотник! С этой минуты нет ремесел! Есть одно ремесло – защита нашего дома! Кто из вас мужчина, кто готов встать на стену плечом к плечу со мной и моей дружиной, чтобы враг захлебнулся в собственной крови у наших ворот?!

На мгновение повисла тишина. А потом над площадью прокатился рев. Нестройный, яростный, идущий из сотен глоток. Это был не боевой клич дружины, а рев отчаяния, ярости и решимости.

Мирослав тоже кричал, сам не понимая почему. Он смотрел на князя, на стоявших рядом с ним воинов, среди которых была и Зоряна. Она смотрела на толпу, и в её глазах не было ни страха, ни жалости. Только суровая, тяжелая решимость. И когда ее взгляд на секунду скользнул по его лицу, ему показалось, что она смотрит не на него, а сквозь него, оценивая, годится ли он для стены.

И Мирослав понял. Мирный полдень кончился. Время лепить горшки прошло. Пришло время становиться стеной.

Глава 4: Прощание с Ремеслом

Дневной зной, казалось, испарился вместе с миром. Сумерки сгущались, и над Переяславлем висела не вечерняя прохлада, а липкая тревога. Уличные торговцы спешно сворачивали лавки. У входа в княжеский детинец уже стояли мужчины, толпой сгрудившись вокруг столов, где десятники записывали имена и выдавали оружие – копья, старые топоры, иногда короткие мечи, обвешанные паутиной в оружейной кладовой.

Мирослав шел туда, как и все. Шаг был тяжелым. Руки до сих пор помнили податливую мягкость глины, а теперь ему предстояло ощутить вес металла.

– Мирослав!

Его догнал Устин. Старик дышал тяжело, но в глазах его горел необычный огонек. В руках он держал длинный нож с массивной костяной рукоятью.

– Держи, – протянул он. – Это мой. Покойный отец передал. От зверя хорошо, а от человека – еще лучше. Старый, но сталь не подведет. Острее твоих горшечных зубил.

Мирослав взял нож. Клинок был холодным и непривычно тяжелым. Поверхность его была испещрена мелкими щербинами от прежних боев, а клеймо мастера почти стерлось. Но лезвие, остро отточенное, сверкнуло в свете догорающего дня.

– Спасибо, учитель, – проговорил Мирослав, вкладывая его в свой пояс. Рядом с ним его нож на боку выглядел просто детской игрушкой.

Они подошли к мастерской, где еще утром жизнь била ключом. Горн остыл, круг молчал, а недоделанные кувшины на полках казались свидетелями давно ушедшей эпохи. Мирослав остановился у порога, не решаясь войти. Он словно видел в глиняной пыли отражение своей прежней, мирной жизни, к которой, быть может, ему никогда не вернуться.

– Не томись, парень. Зайди, попрощайся. Ведь неизвестно, кто и когда первым вернется сюда, – тихо сказал Устин.

Мирослав вошел. В сумраке мастерская выглядела непривычно пустой и холодной. Он огладил еще не обожженную глиняную заготовку на круге – большой, пузатый кувшин. Тот самый, из-за которого спорили.

– Помнишь, Устин? Мы сегодня о нем говорили. Я хотел, чтобы он был и прочным, и ладным.

– Теперь у тебя есть другое "ладно", Мирослав. Чтобы оно было живым. Твоим, и тех, кого ты защитишь, – отозвался Устин, его голос вдруг стал на удивление мягким.

Мирослав подошел к небольшой глиняной табличке на стене, где были выгравированы узоры, которые он мечтал однажды сделать своим клеймом.

– Моя мечта, Устин, – тихо сказал он, проводя пальцами по шершавой поверхности. – Мой горн. Мой навес. Мое дело. Я думал, это моя судьба. Теперь я чувствую… будто все это не важно.

Устин подошел ближе, положил свою костлявую руку на плечо ученику.

– Важно, Мирослав. Всё это очень важно. Именно поэтому мы сейчас идем туда, – он кивнул в сторону стен, откуда уже доносились голоса десятников, собирающих ополчение. – Мы идем защищать не князя. И не даже город, в первую очередь. Мы идем защищать вот это. Вот этот твой кувшин. Эту пыль, что прилипла к подолу твоей рубахи. Запах твоих глиняных рук. Мы защищаем нашу жизнь, которую мы лепим сами, день за днем, крошечными усилиями, из куска мертвой земли. Хазары хотят отобрать это у нас. Они не строят, они разрушают. Их руки знают лишь плен да смерть, а твои – знают, как придать форму ничему. Неужто отдашь им это без боя?

Мирослав медленно покачал головой. Он посмотрел на своего учителя, и впервые увидел в его старых глазах не только мудрость, но и отголоски той самой жизни, которую он только начинал познавать.