Полная версия

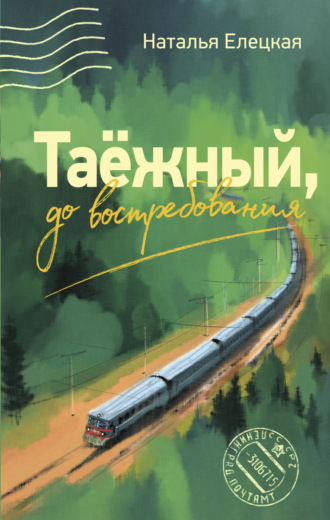

Таёжный, до востребования

Я убедила себя, что готова к предстоящим трудностям, к тому, что придется привыкать не только к бытовым неудобствам, но и к гораздо более скромным, чем прежде, условиям работы. Меня, словно мощная волна, влекла вперед неведомая сила, и на гребне этой волны я держалась, не позволяя унынию и сомнениям взять верх.

Как я уже знала, лечебное учреждение, в которое я направлялась, имело статус терапевтического стационара. Полноценная районная больница находилась в селе Богучаны, расположенном на берегу Ангары в 45 километрах от Таёжного. Открытый в 1970 году стационар состоял из взрослого и детского отделений и обслуживал пять тысяч жителей поселка.

Я, как врач, могла рассчитывать на отдельную комнату в общежитии. Младшему и среднему медперсоналу полагались койко-места.

Весь штат, включая медсестер, не превышал тридцати пяти человек. Мне предстояло влиться в коллектив, по численности едва ли больший, чем штат неврологического отделения больницы, откуда я «позорно дезертировала ради сомнительной таежной романтики», как язвительно выразился завотделением, подписывая мой обходной лист.

Главврач стационара предупредила по телефону, что я буду работать на две ставки, совмещая амбулаторный прием с работой на отделении. Я не возражала, наоборот – хотела, чтобы меня максимально загрузили работой. Только так можно было избавиться от навязчивых мыслей о предательстве двух самых близких людей, забыть ту боль, которую они мне причинили.

Июль прошел в круговороте дел, которые я должна была успеть завершить до отъезда.

Поскольку у нас с Матвеем не было детей и взаимных претензий, нас развели очень быстро. Я попросила бывшего мужа не выписывать меня из квартиры до конца месяца, и Матвей, ощущавший свою вину, согласился, не задавая лишних вопросов. Убедившись, что я не собираюсь чинить ему препятствий в создании новой семьи и выносить его поведение на суд общественности, он вел себя со мной как ни в чем не бывало, даже пытался шутить. Я делала вид, что мне всё нипочем, но по вечерам, ложась в холодную постель, плакала навзрыд, давая соседям почву для пересудов (слышимость в квартире, в отличие от метража, была отличная).

С отцом я больше не виделась. Он звонил несколько раз, но, услышав его голос, я сразу вешала трубку, а обе его телеграммы разорвала, не прочитав. На свадьбу я, разумеется, не пошла.

Двадцать второго июля позвонила тетя Поля с вопросом, что я думаю о новой женитьбе отца, на что я ответила (почти искренне), что меня это не касается. Если бы тетя Поля знала, что моя прежняя жизнь кардинальным образом изменилась, что я развелась и собираюсь поселиться на другом конце страны, она, несомненно, не завершила бы разговор так быстро, но мне не хватило духу признаться, что через четыре дня я буду уже далеко от Ленинграда; мы попрощались как обычно, у меня даже голос не дрогнул, к этому времени я поднаторела изображать оптимизм и жизнерадостность, которых не испытывала.

Возможно, дело было еще и в том, что я не планировала исчезать насовсем. Мне просто требовалось время, чтобы прийти в себя, переосмыслить случившееся и понять, как жить дальше. Никаких четких планов на будущее я не строила, но одно важное правило для себя вывела: никаких близких знакомств и никакого доверия, особенно к незнакомым людям. Только так можно уберечься от предательства, когда ты меньше всего его ждешь.

Инга знала только название поселка, иных подробностей я ей не сообщила, пообещав написать, как только устроюсь на новом месте, а она, в свою очередь, обещала не выдавать мое местожительство. Такая предосторожность отнюдь не была излишней. Узнав о моей добровольной ссылке, отец мог испытать запоздалые угрызения совести и вознамериться вернуть домой свою единственную дочь, а этого я допустить никак не могла.

Поезд прибыл на станцию Решоты в десять часов вечера, с опозданием на полчаса. Майор, ехавший в соседнем купе, вынес мои чемоданы на платформу и предложил подбросить на служебной машине до Нижней Поймы[4], но я сказала, что еду дальше, в Карабулу. Тогда и выяснилось, что поезд до Карабулы курсирует по отдельной ветке, что отворот на эту ветку находится в двух километрах от вокзала, а до отправления поезда осталось всего ничего. Я совершенно растерялась, не понимая, как успеть на пересадку: ни автобусной станции, ни стоянки такси поблизости не наблюдалось.

Видя мое отчаяние, майор попросил водителя довезти меня до места посадки, благо военная часть, откуда за ним прислали машину, находилась неподалеку. Я испытала такое облегчение, что даже не догадалась спросить, как его зовут; не то чтобы меня это действительно интересовало, однако, когда тебе помогают, вежливость диктует свои законы, даже если с этим человеком ты никогда больше не увидишься.

Я едва успела заскочить в тамбур, как тепловоз, издав протяжный гудок, тронулся.

На этот раз я уснула как убитая, едва успев коснуться головой подушки. Проводник должен был разбудить пассажиров в пять утра, за пятнадцать минут до прибытия в Карабулу – конечную точку моего путешествия.

5

На платформе меня встречал пожилой коренастый мужчина в тужурке, припадающий на левую ногу. Последствие фронтового ранения, машинально отметила я.

– Зоя Евгеньевна? Я Бровкин, шофер скорой помощи. Велено доставить вас в общежитие медиков. Это ваши вещи?

Я кивнула, толком не успев проснуться.

Было раннее утро, но солнце уже взошло. В прозрачном воздухе, насыщенном ароматами хвои и креозота, разливалась прохлада, особенно приятная после духоты поезда. По ту сторону железнодорожной ветки плотной стеной высился лес. На запасном пути стояли, бесконечной вереницей уходя вдаль, грузовые вагоны, груженные древесиной.

Шофер, не слушая моих возражений (не очень, впрочем, убедительных), подхватил чемоданы и, хромая, направился к выкрашенному в бледно-голубой цвет деревянному строению с вывеской «КАРАБУЛА». Обогнув станцию, мы оказались на привокзальной площади, пустынной в этот час, если не считать припаркованного у обочины медицинского рафика.

Мне казалось невежливым называть пожилого человека по фамилии, поэтому я спросила:

– Товарищ Бровкин, как ваше имя-отчество?

– Мое-то? – весело сказал шофер, словно я спросила что-то смешное. – Иваном Афанасьевичем кличут. А вы что же, из самой Москвы?

– Из Ленинграда.

– Далековато! Молодая специалистка, значит? Только институт кончили?

– Нет, у меня уже есть стаж.

– Это хорошо. А вот и наша «ласточка».

– Ласточка? – удивленно переспросила я, разглядывая потрепанный рафик.

– Быстро летает! – Иван Афанасьевич любовно погладил дверцу с красным крестом. – Садитесь в кабину, Зоя Евгеньевна. А вещи в салоне поедут.

Я забралась на сиденье рядом с водительским, где обычно сидел фельдшер. Мне еще не доводилось ездить на скорой, и я представила, что еду на вызов, на производственную травму. У пострадавшего поврежден позвоночник, и необходимо срочно доставить его в больницу, зафиксировав таким образом, чтобы свести к минимуму последствия транспортировки в условиях бездорожья. Такие мысли возникли у меня не на пустом месте. Большинство трудоспособного населения Таёжного работало на лесозаготовках. Хотя техника безопасности строго соблюдалась, периодически имели место несчастные случаи с неприятными последствиями в виде сложных переломов, повреждений позвоночника и сотрясений мозга. Такими случаями занимались не только травматолог с хирургом, но и невропатолог.

Пока я об этом размышляла, шофер завел мотор и спросил:

– Ну что, Зоя Евгеньевна, готовы к экскурсии по Таёжному?

Я мечтала о том, чтобы поскорее принять душ, выпить чаю и поспать час-другой, но бодро ответила, что готова.

– По всему поселку не повезу, это уж вы потом сами прогуляетесь, но первое представление для себя обозначите.

– Поселок большой?

– Да как вам сказать… – Иван Афанасьевич почесал затылок, крутя баранку другой рукой. – По вашим, ленинградским меркам, наверное, маловат. С десяток улиц наберется, не считая переулков. И то сказать, лет пятнадцать назад тут ничего не было, кроме химлесхоза. Когда первый двухэтажный дом возвели – вот было событие! Раньше в бараках жили, ни тебе магазина, ни больницы, ни детского саду. А теперь у нас даже Дом культуры есть. Сам-то я из Богучан, после войны шофером там работал, а как Таёжный отстроили, сюда перевелся. Но в Богучанах все равно каждый день бываю, когда пациентов и анализы в тамошнюю больницу вожу. Там ведь и аппаратура всякая, и специалисты какие хочешь. Опять же лаборатория, которой у нас нету.

– А что у вас с ногой, Иван Афанасьевич?

– Каждый новый доктор о моей ноге спрашивает. Врачебное любопытство, так сказать.

Я покраснела: вопрос и в самом деле мог показаться бестактным.

– Балкой меня придавило при строительстве собственного дома, восемь лет назад. Леспромхоз нам с супругой участок выделил, стройку затеяли, а я возьми да залезь на стропила без страховки, не удержал равновесие и полетел вниз, а следом – балка незакрепленная, аккурат мне на ногу. Двойной перелом получился, вот как меня угораздило.

Я снова покраснела, на этот раз от досады. Поскольку отец вернулся с войны покалеченным, мне всюду мерещились последствия фронтовых ранений, хотя с тех пор прошло без малого сорок лет и мужчины давно приобретали обычные бытовые травмы.

Мы проехали по улице Вокзальной, которая тянулась параллельно железнодорожным путям и шла сначала прямо, а потом свернула налево и перешла в улицу Чапаева. Дома в основном были частные, сложенные из добротного бруса и окруженные палисадниками, но попадались и многоквартирные. На пустыре активно застраивался целый микрорайон.

– А стационар далеко?

– Близко, на Суворова. И общежитие там же, через дорогу.

Это была хорошая новость. Местные зимы длительны и суровы, а врача могли вызвать в больницу и посреди ночи, и в снежный буран, и в сорокаградусный мороз. Тот факт, что мне предстояло работать в амбулатории, вовсе не исключал экстренных вызовов.

– А вот школа-интернат, – сказал шофер, указав на одноэтажное деревянное строение с большими окнами, стоявшее в глубине обсаженного соснами просторного двора и обнесенное невысоким заборчиком.

– Для сирот?

– Не только. Тут дефективные дети живут.

– Дефективные? – Я нахмурилась. – Что вы имеете в виду, Иван Афанасьевич?

– Известно – что! – Шофер выразительно покрутил пальцем у виска. – Когда интернат пять лет назад открыли, этих детей сюда со всех соседних районов свезли. В основном, конечно, из Богучанского и Кежемского. Они тут и учатся, и лечатся, и трудовыми навыками овладевают. Как говорится, на полном государственном обеспечении. Хотя по мне, зря с ними так возятся. Вылечить их все равно не вылечишь, полноценными членами общества они не станут. Правильно я говорю, Зоя Евгеньевна?

Я промолчала, не желая вступать в полемику с пожилым человеком. По роду своей работы я часто сталкивалась с подобным отношением к инвалидам, которые многими воспринимались как бесполезные члены общества, не достойные заботы и внимания. Меня это всегда возмущало, а тут к тому же речь шла о детях, которые не были виноваты ни в своем сиротстве, ни в своих отклонениях. Но навязывать свою точку зрения я никому не собиралась.

Свернув с проулка на очередную улицу, машина остановилась.

Я вышла и осмотрелась. Передо мной высилось трехэтажное бревенчатое здание, окруженное пристройками. Табличка над входом гласила: «Таёжинский стационар». Чуть ниже висела еще одна: «Вход в амбулаторию – с торца здания». Пандуса – неотъемлемой составляющей любой городской больницы – не было, его заменяло обычное деревянное крыльцо.

На противоположной стороне улицы стояло здание более скромное, двухэтажное, обшитое вагонкой и выкрашенное в коричневый цвет.

– Это общежитие медиков? – зачем-то уточнила я, хотя ответ был очевиден.

– Оно самое! Пойдемте, провожу вас. Время раннее, комендантша, поди, дрыхнет без задних ног. Да вы не волнуйтесь, я ей в окошко постучу, она и откроет.

– Может, мне лучше сразу в стационар?

– В такую рань? – удивился Иван Афанасьевич. – Фаина Кузьминична только к восьми приходит. Да и комната для вас уже приготовлена. Отдохнете с дороги, в порядок себя приведете. Главврач к внешнему виду сотрудников очень строга, репутацию стационара блюдет как свою собственную.

Поставив чемоданы у входа, шофер прошел вдоль фасада и постучал в одно из окошек, расположенных низко над землей. В окне шевельнулась занавеска, мелькнуло чье-то лицо.

– Порядок! – возвестил Иван Афанасьевич. – Сейчас откроет.

Послышался звук отодвигаемого засова. Дверь распахнулась. На крыльце появилась заспанная женщина лет пятидесяти пяти, в застиранном фланелевом халате и тапочках на босу ногу, с собранными в небрежный узел тускло-рыжими волосами.

– Вот, Клавдия Прокопьевна, нового доктора привез! Как говорится, прошу любить и жаловать. Ну и ключики от комнатки неплохо бы Зое Евгеньевне вручить.

– Проходите, – буркнула комендантша и посторонилась.

В плохо освещенном вестибюле пахло пригоревшей едой. Слева от входа стояла конторка с телефоном и бюро с ящичками для ключей. Коридор, застланный истертой ковровой дорожкой, расходился на две стороны. В глубине вестибюля виднелась лестница.

Комендантша уселась за конторку, зевнула и включила лампу.

– Документы.

Я достала из сумочки паспорт и положила на конторку. Клавдия Прокопьевна внимательно его изучила и вернула вместе с ключом и ордером на заселение.

– Комната десять. Второй этаж. За утерю ключа штраф два рубля. Распишитесь в ордере.

Я расписалась и с тоской посмотрела на крутую деревянную лестницу, по которой мне предстояло тащить чемоданы. На этот раз рассчитывать на чью-либо помощь не приходилось, и я начала свое трудное восхождение, чувствуя спиной неприветливый взгляд комендантши.

– Простите, – я обернулась, вспомнив нечто важное. – Душевая ведь работает?

Клавдия Прокопьевна выдержала паузу и неприязненно ответила:

– Работает. Только горячей воды нет, из-за аварии. И неизвестно, когда будет.

– А как же тогда…

– Кипятильниками пользоваться запрещено! Курить тоже нельзя. Нарушителей выселяем.

– Я не курю. И кипятильника у меня нет.

Я возобновила подъем, таща чемоданы волоком и проклиная свое скопидомство. Зачем было брать с собой книги, если в поселке есть библиотека? Может, там и нет «Джейн Эйр», но «Анна Каренина» и «Евгений Онегин» наверняка найдутся. Мамина настольная лампа с зеленым абажуром хотя и не заняла много места, но весила прилично и чем дальше, тем больше казалась ненужной роскошью. Белые босоножки на платформе, в которых я становилась выше на целых шесть сантиметров, уместно смотрелись в Летнем саду, но вряд ли годились для прогулок по местным грунтовым дорогам и лесным тропинкам.

Изводя себя таким образом, я наконец втащила свою ношу на площадку второго этажа и остановилась, чтобы отдышаться и осмотреться.

Я наугад пошла налево по коридору с голым дощатым полом, выкрашенным такой же коричневой краской, что и фасад, вглядываясь в номера на дверях. Искомая комната обнаружилась почти сразу – она была второй от лестницы. Вставив ключ в замочную скважину, я помедлила, оттягивая момент столкновения с неизведанным, которое, судя по тому, что я успела увидеть, вряд ли могло мне понравиться.

Но выбора не было.

Я распахнула дверь и вошла в свое новое жилище.

Комнатка была небольшая, скромно (если не сказать – скудно) обставленная. Панцирная кровать со свернутым матрацем, внутри которого виднелась подушка без наволочки; шифоньер, тумбочка, две настенные полки, у окна – стол и два стула. В углу – раковина, над ней зеркало. На полу линолеум, на стенах – выцветшие полосатые обои. Убранство комнаты довершал торшер с расколотым пластиковым абажуром, вероятно, оставшийся от прежней хозяйки комнаты.

Я раздернула штапельные занавески и приоткрыла раму, чтобы впустить свежий воздух. Из окна хорошо просматривался вход в стационар. Мне вновь предстояло жить в непосредственной близости от места работы. Я увидела в этом злую иронию судьбы.

– К вам можно?

Не дожидаясь ответа, вошла молодая женщина в ситцевом халатике – пышнотелая, светловолосая. Полнота ее не портила, наоборот, придавала завершенность ее уютному, домашнему облику. Она улыбалась так искренне, что я невольно улыбнулась в ответ. После холодного приема, оказанного комендантшей, контраст был особенно приятным.

– Здравствуйте! – Женщина протянула руку. – Нина Гулько. А вы наш новый невропатолог?

– Да. Очень приятно. Зоя Завьялова.

– Слышала, как вы поднимались по лестнице. – Нина посмотрела на чемоданы и покачала головой. – Это вы волокли такую тяжесть? Разве нам, женщинам, можно?

– Так всегда бывает при переезде.

– И там, конечно, все самое необходимое, вроде выходных туфель и любимых романов, – рассмеялась Нина.

Она настолько попала в точку, что я не выдержала и тоже рассмеялась. Но спохватилась и виновато спросила:

– Я, наверное, вас разбудила этим грохотом?

– Что вы! – Нина махнула рукой. – На работу к восьми, нужно еще воды вскипятить, пока кухня свободна, завтрак приготовить и помыться. Не люблю собираться второпях.

– Вы кем работаете?

– Акушером-гинекологом. Ну, не буду мешать. Вы наверняка устали, из Ленинграда путь неблизкий.

– Я смотрю, про меня уже всё знают: кто я, откуда…

– Еще бы! У нас каждый врач на вес золота. Стационар второй месяц без невропатолога.

– А с прежним что случилось?

– В Богучаны сбежал. Условия, видите ли, там лучше. – Нина скорчила гримаску. – Вы вот что: переодевайтесь и приходите завтракать, моя комната напротив вашей.

Запершись на ключ (мало ли кто еще мог пожаловать с приветственным визитом) и задернув занавески, я достала из чемодана спортивный костюм и переоделась. Халаты я не любила, не надевала их даже после ванны, поэтому в моем гардеробе не было ни одного.

Мне очень хотелось принять душ и вымыть голову, но я не была готова к испытанию ледяной водой, поэтому решила попросить у Нины помощи в таком малоприятном деле, как кипячение воды на общей кухне и мытье в тазике в душевой.

Горячую воду периодически отключали и в Ленинграде, но там в моем распоряжении была собственная ванна. Общей душевой я пользовалась только в пионерском лагере, и не сказала бы, что опыт был приятным.

Комната Нины оказалась гораздо более обжитой. Окно, заставленное горшками с геранью и бегонией, выходило во внутренний двор. На полу лежал ковер, еще один висел на стене, над кроватью с горой подушек в белоснежных наволочках. У противоположной стены выстроились в ряд трюмо, шкаф и низенький холодильник. Пахло духами «Ландыш», свежезаваренным чаем и копченой колбасой.

Круглый стол в центре комнаты был накрыт к завтраку, при виде которого мой желудок сжался от голодного спазма: с того момента, как я завтракала в кафетерии «Красноярья», прошли почти сутки. На тарелках лежали бутерброды с сыром и колбасой, в маслёнке таял кусок желтого сливочного масла. Завершала картину аппетитная плюшка, обсыпанная сахарной пудрой.

Хозяйка комнаты хлопотала у стола, разливая чай.

– Садитесь, Зоя. Будем завтракать.

– Мне как-то неловко… – пробормотала я. – У меня с собой ничего нет.

– Ну что за глупости вы говорите? Помню себя два года назад в такой же ситуации: приехала с одним чемоданом, ни посуды, ни еды, где магазин, где кухня – ничего не знала. Вот точно так же соседки пришли на выручку. В свое время вы тоже кому-нибудь поможете.

Чай был крепкий и ароматный, булка – свежая, словно только что выпеченная, масло – из настоящих коровьих сливок. Нина, судя по всему, любила вкусно поесть, не заботясь о фигуре. Я почувствовала к ней интуитивную симпатию и подумала, что мы станем подругами.

– Где вы покупаете такие вкусные продукты?

– Давай сразу на «ты», – предложила Нина, словно прочитав мои мысли. – Разница в возрасте у нас, судя по всему, незначительная.

– Давай! – согласилась я. – Мне двадцать семь. А тебе?

– Двадцать девять. Закупаемся мы в продмаге на Строителей, это улица в центре поселка. Одна из продавщиц – моя бывшая пациентка, я в том году у нее стремительные осложненные роды принимала. Монохориальная моноамниотическая двойня[5]. Обоих мальчиков удалось спасти, поэтому Катя мне теперь разные дефициты оставляет. Сперва неловко было, а потом я свою гордость под шкаф ногой задвинула. – Нина рассмеялась. – Могу вас познакомить. Тоже будешь с черного хода затовариваться. Это проще, чем дефициты караулить, тем более с нашим графиком особо в очередях не постоишь. Вечерний прием в семь заканчивается, раньше половины восьмого из стационара редко когда уйдешь, а к этому времени магазины уже закрыты.

– Посмотрим, – уклончиво ответила я. – Сначала надо освоиться, понять, что к чему. Я словно на другой планете оказалась. Мне кажется, все это происходит не со мной.

– Мне это знакомо! Первую неделю постоянно задавала себе вопрос: что я тут делаю?

– Откуда ты приехала?

– Из Ставрополя.

– И не побоялась из такой теплыни – в Сибирь?

– Ой, на Ставрополье морозы бывают – почище сибирских! С мая по сентябрь здесь отличная погода. Дожди бывают, но нечасто. Всю последнюю неделю жара стоит под тридцать градусов, чем не юг? Тут речка недалеко, вода, правда, даже сейчас холодная, но местные привыкли, купаются. Ягод видимо-невидимо, только за поселок выйдешь – обеими руками можно собирать. Земляника, черника, смородина, в августе малина поспеет, в сентябре – брусника. Мы с девчонками такие пироги на нашей кухне печем – пальчики оближешь. Грибов тоже навалом, но я их не очень уважаю.

– А почему ты сюда переехала?

– Долгая история. Не для утреннего чаепития. Ну а тебя каким ветром из Ленинграда занесло? Вряд ли ты здесь по комсомольской линии. Несчастливая любовь?

Я кивнула, не испытывая желания обсуждать свою личную жизнь с незнакомым человеком.

– Ладно, не кисни. Тут мужчин навалом. И не дохлики вроде городских избалованных мальчиков, а нормальные мужики с правильными понятиями.

– Лесорубы? – скептически уточнила я.

– Не только. По субботам в Доме культуры танцы, можем вместе сходить. Увидишь, какой тут контингент. Есть из кого выбрать.

– Меня это не интересует.

– Что именно? Танцы или мужчины?

– И то и другое.

– Значит, это случилось недавно.

– Что – недавно?

– Ваш разрыв… Всё, молчу, молчу, не смотри так! В душу лезть не собираюсь, захочешь – расскажешь. Налить еще чаю?

– Нет, спасибо. Мне бы помыться с дороги.

– На кухне на плите бак греется. Мыло и шампунь у меня возьмешь, тазы в душевой общие. Мне перед сменой тоже надо ополоснуться. С утра два плановых аборта, после обеда – прием в амбулатории. До вечера буду крутиться как белка в колесе.

– А где взять полотенце?

– Полотенца и постельное белье выдаются при заселении и меняются раз в неделю. Разве тебе Клава комплект не выдала?

– Кто?

– Комендантша наша. Мы ее Клавой зовем. За глаза, конечно.

– Нет. Она была… гм… не очень-то приветлива. Наверно, из-за того, что я ее разбудила.

– Дело не в тебе. Клава всегда такая, ни разу ее довольной не видела. Ты только в конфликты с ней не вступай, она баба стервозная. Но все, что полагается, затребуй, ты не из милости здесь поселилась. А полотенце я тебе одолжу. Ты, наверно, раньше в общежитиях не жила?

Я покачала головой. Мое настроение стремительно падало.

Разом навалились и усталость, и ответственность, и осознание тоскливого одиночества, на которое я себя сознательно обрекала, и необходимость налаживать контакты с новыми людьми…

– Вот и я была домашней девочкой, пока сюда не приехала. Пришлось привыкать к суровой правде жизни. – Нина перегнулась через стол и ободряюще сжала мою руку. – Поверь, это на пользу. Сейчас я ни о чем не жалею. Идем, покажу тебе удобства на этаже. Надо торопиться, пока не набежала очередь.

К моему удивлению, общежитие оказалось совместным, что вообще-то было против правил. Мужчины-врачи (хирург, два травматолога и анестезиолог) жили в левом крыле первого этажа, располагая собственной душевой и туалетом: очевидная привилегия для четверых человек. В правом крыле находились общая кухня, красный уголок и хозяйственные помещения.

Второй этаж был «женским». В той части, где находились наши с Ниной комнаты, проживали врачи: два терапевта, педиатр, физиотерапевт, окулист и отоларинголог. По другую сторону от лестницы располагались комнаты среднего медперсонала, туалеты и душевая.

Самым неприятным оказалось то, что нагретую на кухне воду пришлось таскать в эмалированных ведрах по той самой лестнице, которую я, едва заселившись, успела возненавидеть. Нам с Ниной пришлось сделать две ходки, чтобы заполнить три больших цинковых таза, какие обычно использовались в общественных банях.