Полная версия

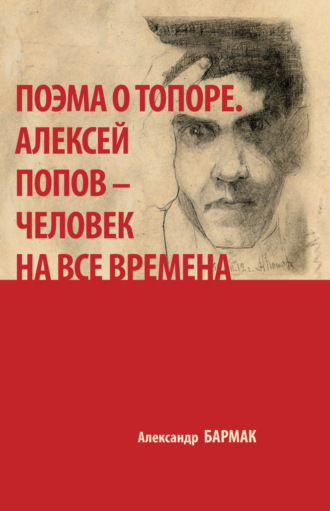

Поэма о топоре. Алексей Попов – человек на все времена

Александр Александрович Бармак

Поэма о топоре

Алексей Попов – человек на все времена

© Бармак А.А., 2018

© Российский институт театрального искусства – ГИТИС, издание, 2018

К 140-летию ГИТИСа

Вместо предисловия

В книге сделана попытка дать портрет выдающегося режиссера, педагога и теоретика театра Алексея Дмитриевича Попова (1892–1961) на фоне трагических моментов истории. Сегодня в исследовании творчества выдающихся представителей советского театра есть насущная необходимость.

Есть сомнения в том, что нынешнее поколение историков театра к такому исследованию стремится; многие из них и не очень-то хорошо представляют себе, что такое советский театр, а о советском периоде нашей истории вообще мало знают и берут на веру все то вранье, которое погребло под собою совершенно замечательное наследие эпохи, в том числе и нашего театра.

Не зная его, они, естественно, остаются к нему равнодушны.

Для многих сегодня театр начинается с работ нескольких, очень популярных, или как принято сегодня говорить, раскрученных имен; до них в театре ничего стоящего внимания не происходило, а если и происходило что-то, когда-то, то не заслуживает пристального внимания уже потому только, что заранее скомпрометировало себя невольным или сознательным сотрудничеством с советской властью. То, что это очевидное даже невооруженному глазу невежество – мало кого из нынешних смущает. Давно уже, почти три десятка лет, пишется какая-то новая история страны, что уж говорить о театре, настоящая история которого началась, по мнению нынешних, именно в их время, тут затрудняешься сказать – наше. Поистине, как горько шутил один из героев М. Алданова, – нет суда истории, есть суд историков. Обременены ли эти современные историки подлинными, а не наносными знаниями, суть неважно.

Эта книжка написана исключительно ради одного.

Мы должны постараться понять, уяснить себе, что и до нас были великие люди, были наши великие учителя, которые умели работать при любой погоде, что и до нас кое-что ценное и важное было создано в театральном искусстве и что, к великому счастью для нас, не только нами все начиналось. И мы выросли не на пустом месте, а на плодородной почве. Другое дело, что она сегодня выветривается и зарастает лопухами, но это уже целиком и полностью наша вина.

Эта принадлежность почве – очень важная вещь.

Разумеется, почва в данном случае является понятием метафизическим. В самом деле, можно всю жизнь прожить заграницей, вдали от России – и быть связанным с нею духовными корнями и в этом смысле быть самым настоящим «почвенником», не станем углубляться в исторический смысл этого понятия, составившего когда-то целое направление отечественной мысли. А можно всю жизнь прожить в России как бы мимо или помимо нее, и этой своей «мимости» совершенно не замечая, благо не всегда она бывает умышленна.

Театральное искусство сегодня находится в кризисе, это так очевидно, что тут, кажется, и спорить не о чем. Как ни покажется это кому-то странным, а может и возмутительным, надо сказать, что это прежде всего кризис режиссуры.

Скажем в скобках, все-таки – не наша тема, что это еще и кризис критики – настоящих критиков почти не осталось, критиками называют себя сейчас все, кто пишет о спектаклях, но в старое, хотя, может быть, и не очень доброе время они имели другое название и, что немаловажно, другой статус – театральных хроникеров, рецензентов. Это были весьма почтенные, образованные, чего не всегда получается сказать о нынешних, и важные для текущего театрального процесса люди, но в большинстве своем они сами достаточно ясно сознавали существенную разницу между театральным хроникером, рецензентом и критиком. Критиков всегда было мало – да их много и не может быть; критика – это не отклик на факт искусства, это – осмысление бытия искусства и жизни через этот факт при абсолютном знании предмета, которое предполагает выработанный знаниями, навыками и опытом абсолютный художественный вкус, готовый объяснить и понять многое, но при этом дающий силы это многое не принять. Во всяком случае – это не описание, а исследование. Это философия театра. Это особый род театральной мысли, род метафизический; он исчезает сейчас. Конечно, для театра это трагично, но что же делать – подмена ценностей произошла и здесь. Театр, становящийся маленьким отделом огромной индустрии развлечений, ни в какой серьезной критике не нуждается; в подогревании интереса, в рекламе – да.

Итак – кризис режиссуры. И мы смеем утверждать это, несмотря на шумный успех некоторых постановок у рецензентов и у той загадочной части публики, которую уважительно называют «продвинутая». Вообще успехом, а особенно успехом у «продвинутой» аудитории (вот ведь словечко отвратительное, абсолютно бессмысленное, придуманное, чтобы заранее унизить оппонента), вряд ли нужно было бы определять степень значимости произведения искусства. Вхождение произведения искусства в народную жизнь – вот мерило его значимости, его подлинной художественной ценности. Это не красивые слова, это – слова серьезные. Это та самая сверх-сверхзадача, о которой говорил Станиславский и которой всю жизнь придерживался А.Д. Попов и его товарищи по искусству и времени, и его ученики, и ученики его учеников…

Так было относительно недавно.

Кризис режиссуры, кризис театра, кризис – всего на свете, это вещь естественная в век ревизионизма, в котором нам как-то удается проживать, век, когда ревизии, особенно в сфере культуры, подвергается все. В кризисе нет ничего страшного, кабы знать наперед, чем он закончится. Переворот – собственно означало слово «кризис» у древних греков, к чему приведет; каков будет выбор, это еще одно значение слова «кризис». А то вот закончится мутацией и получится что-то новое, очень интересное и очень возможно – нездоровое, как трехглазый окунь.

Здесь мы сталкиваемся с проблемой идейного кризиса, с проблемой мировоззрения режиссера.

Во времена А.Д. Попова мировоззрение было одно, единое, как предполагалось, на всех – марксистско-ленинское.

Сознательно или по недоразумению в те времена ставился знак равенства между понятиями идеологии и мировоззрения и, что самое интересное, так иногда и было на самом деле. Сегодня мы, казалось бы, далеко ушли от мировоззренческого тоталитаризма, о марксизме-ленинизме вспоминаем редко, а если вспоминаем, то с презрительной насмешкой, разумеется, не утруждая себя знаниями об этом идеологическом учении, ни об его возникновении, ни о его, как опять же относительно недавно говорили, составных частях.

Но никакой другой идеологии не предложило наше время; это не беда – никакой идеологии, обязательной для всех, нам как будто бы и не нужно. Что же до национальной идеи – то она вырабатывается всей жизнедеятельностью нации, и какой она может быть и состоится ли – покажет время. Излучение энергии нации так разнонаправлено, что непонятно, какое направление станет со временем ее основным потоком.

Но мировоззрение – это составляющая часть таланта художника; это двигатель его художественной мысли, его личное миросозерцание, ощущение времени и его подводных течений, взгляд его на человека сквозь призму времен – не только сегодняшнего дня.

Мировоззрение – понятие болевое, оно причиняет боль его носителю. Идеология целиком и полностью понятие умозрительное; мировоззрение – проекция души художника на экран времени.

Мировоззрение тесно связано с темпераментом художника, с горючестью его темперамента, с его способностью обогревать человека. Одно дело печка «буржуйка», другое – атомный реактор. Но и в том, и в другом случае важно гореть и согревать во всю отпущенную тебе мощь.

Мировоззрение художника в огромной степени влияет на процесс становления национальной идеи.

Отсутствие его – это первая беда современной режиссуры.

Вторая, очень серьезная, находится в самой сердцевине профессии.

В «Маскараде» Лермонтова Казарин перед началом карточной партии спрашивает Арбенина, отчего у того дрожат руки при сдаче карт. Арбенин, скрывая истинную причину, отвечает – «отвычка». Вот эта отвычка режиссуры подробно, внимательно, проникновенно, глубоко работать с актером – над его верным сценическим самочувствием, над ролью, добиваясь от актера подлинного перевоплощения, приводя актера к перевоплощению, то есть к самому важному в его искусстве, в результате создавая вместе с ним сценический образ. И так через актера, через живого человека на сцене доносить до зрителя свою мысль, свою, как сегодня любят говорить, концепцию пьесы и спектакля, будучи абсолютно свободным в выборе художественной формы спектакля. Эта беда – неумение или нежелание работать с актером, пренебрежение актером – разрушает театр, подменяет его чем-то другим, что пока не имеет еще названия, но, повторяем, губительно для театра. Сегодня часто режиссура – своего рода театральный дизайн. Мы не говорим, что этот театральный дизайн плох или хорош, но это – другое. Другое измерение.

И третья из основных беда – это полное отсутствие того, что Немирович-Данченко называл «лицом автора» в спектакле. Не то, чтобы это лицо было искажено, его часто просто-напросто нет. Вместо него мы видим расплывшееся лицо режиссера – ибо любой автор сегодня для режиссера всего-навсего повод показать себя, свое лицо, правда, насколько оно подлинное – это большой вопрос. Конечно, мощная драматургия таких авторов, как Шекспир, Мольер, Чехов, Островский, Горький, как ни старайся, свое возьмет и будет костью торчать в горле режиссера; вот и существуют на сцене полусъеденная пьеса и клочки того, что над этой пьесой проделывает режиссер, чтобы обозначить, как сейчас говорят, свое высказывание. Клочки эти в совокупности могут быть захватывающе яркими, но они протуберанцы при затмении солнца.

А.Д. Попов обладал колоссальным темпераментом, выстраданным мировоззрением, он был великим режиссером и педагогом. У него вообще не было так называемых «плохих» спектаклей, об этом даже странно говорить, были, конечно, неудачи, процент их, впрочем, был невелик – но любая его неудача все равно находилась на таком художественном уровне, который не всем его современникам был доступен. У него были спектакли, навсегда вошедшие в историю нашего театра, абсолютно выдающиеся постановки – не все из них имели должный отклик среди рецензентов, настоящих критиков всегда были единицы, а мнение большей частью создают именно рецензенты. У него были замечательные ученики – они составили лучшие режиссерские силы второй половины двадцатого века и нашего времени.

Местоимения часто нужны для того, чтобы уйти от ответственности, в первую очередь местоимение – мы. Часто боятся сказать – «я» вместо «мы», но нет, очень хочется сейчас сказать именно – «мы». В данном случае мы – это некое конкретное понятие, мы – это все те, кто берет на себя ответственность за все, что произошло и происходит с нашим театром. «Мы» в одноименном романе Е. Замятина абсолютно конкретные люди в абсолютно конкретном времени. Так и здесь мы – это нынешнее поколение в сегодняшнем времени, как все времена – многолинейном, многослойном, многовекторном, всегда разнонаправленном. Like the circles that you find in the windmills of your mind, как неторопливо напевает меланхоличный Стинг. Тут, конечно, все дело в состоянии нашего mind и в том, что можно еще в нем найти после того умолота, который усердно производят в нем те самые windmills, то есть – ветряные мельницы эпохи, это о них так проникновенно поет великий рок-музыкант.

«Мы», о котором говорит автор, – это поколение и старых, и молодых, но раньше всего – удрученных ношей ответственности и потому удрученных, что помнить свое происхождение и свою историю сегодня требует труда и даже некоторого, если угодно, мужества. Впрочем, есть ли в искусстве возраст? Скажут, в искусстве, как и в любом деле, есть опыт. Да, но в искусстве, как и во всем другом, есть еще и сноровка, которой опыт вовсе не нужен в том смысле, что она может долгое время обходиться без всего того предыдущего исторического опыта, который, собственно, и может сделать мастером.

Другой вопрос, что ныне мало кто хочет быть мастером; сложен путь к подлинному мастерству. Vita очень уж breve, так стоит ли тратить ее на то, чтобы стараться создавать ars longa? Тут хоть какое-нибудь ars успеть сотворить. Тут весь вопрос – в «букете свежести» сотворенного. Горячий свежий успех дороже – и в прямом, и в переносном смысле, свежий человек из «ташкентцев» – вот нынешний предприниматель от театра. Театр ныне стал, или почти, стал индустрией, стало быть, вложения должны окупаться быстро. Так вот – все мы, не потерявшие еще память, и деятели театрального искусства, и его скромные работники, к которым причисляет себя автор, должны сделать все, чтобы поменять такое положение дел.

Иначе – вперед, «господа ташкентцы». Человек свежий, всегда готовый на все и, главное, постоянно вожделеющий, – вперед. «Уверенность, – писал классик, – в нашей талантливости так велика, что для нас не полагается даже никакой профессиональной подготовки, всякая профессия доступна нам, ибо ко всякой профессии мы от рождения вкус получили». Особенно, добавим, к театральной. Ибо кто только сейчас ни ставит спектаклей, ни играет ни сцене, не преподает по тем или иным методам и системам. Некоторые критики из рецензентов, весьма даже значительные по силе издаваемых ими звуков, так и норовят лишний раз указать – нечему и ни к чему в театре учиться, ибо именно и только вкус, полученный от рождения, все определяет.

В эпоху бесконечных наименований и переименований, которую мы, кажется, с удовольствием переживаем, совершенно непонятно, почему Центральный академический театр Российской Армии не носит имя А.Д. Попова. Центральный театр Красной Армии – ЦТКА, был организован Политуправлением РККА в 1929 году и с точки зрения художественной был совершенно незаметным в общей, довольно бурной и насыщенной интереснейшими событиями театральной жизни страны, редкостно богатой на самые разные события, в том числе ужасные – политические и, связанные с ними, трагические – художественные. Спустя шесть лет, в 1935 году его возглавил или, как тогда говорили, туда был направлен в качестве руководителя А.Д. Попов. Это было совершенно уникальное назначение – во главе самого главного театра Рабоче-Крестьянской Красной Армии был поставлен режиссер – не член партии. Беспартийный главный режиссер, это вообще в те годы уже был некоторый нонсенс, но во главе Театра Красной Армии? Только почти двадцать лет спустя, в 1954 году он становится членом КПСС. После смерти Сталина, когда в стране начиналась «оттепель», когда был объявлен, как тогда говорили, возврат к «ленинским нормам» в партии. На языке того времени понятие «ленинские нормы» по сути означало восстановление демократических начал и в партии, и в стране. Об этом мы еще скажем несколько слов чуть дальше. Пока отметим только весьма занятный факт. Оказывается, А. Попов все-таки был членом партии – РСДРП(б), он вступил в партию в самом начале Гражданской войны, в пору своего руководства Костромской студией, но пробыл в ней очень недолго – его исключили с очень странной, но по сути верной, хотя и весьма опасной резолюцией: за интеллигентность.

Алексей Дмитриевич Попов по существу создал этот замечательный театр, по праву занявший свое уникальное и очень почетное, очень важное место в истории советского театрального искусства. Из театра ведомственного он стал одним из ведущих театров советской страны и, что, наверное, самое важное, поистине стал театром всенародным.

Но это так – к слову.

Сам же А.Д. Попов немало бы подивился предложению назвать театр его именем. В его глазах это было бы совершенно неприличным действием, оно бы его только возмутило. Правда, свое возмущение он, должно быть, облек бы в форму иронии, сарказма, насмешки. Весь облик его – настоящего русского интеллигента (все-таки не случайна была та резолюция), был совершенно несовместим с малейшей шумихой вокруг его имени, что, как вы, наверное, понимаете, необычно для нашего времени, времени шумного заговора успеха против искусства. Знаменитая реплика Репетилова «шумим, братец, шумим» стала делом совершенно обычным для нашего ко всему лучшему скорейшего перехода времени. То, что в эпоху Грибоедова воспринималось как некий курьёз, что в его комедии презрительно высмеивалось, для нашего беспокойного и шумного времени стало самым обычным делом. Девиз его – надо шуметь, а кто шуметь не умеет, того и нет.

…Томик в синем, потрепанном, картонном, оклеенном тканью переплете, с ломкими (плохая бумага), страницами, невероятно интересный по своему содержанию. Знаменитый режиссер А.Д. Дикий, товарищ А.Д. Попова по Первой студии МХТ, как-то высказался в том духе, что отлично можно поставить на сцене спектакль и по телефонной книге. Но этот томик вмещает в себя столько невероятно интересных и трагических судеб советского театра, что его надо было бы инсценировать много раз, надо было бы снять по нему несколько документальных, а может быть и художественных, если найдутся достойные темы творческие силы, сериалов, посвященных тем блистательным и очень часто сломанным временем, а то и погибшим в этом времени людям театра, с которыми встречаешься на страницах его своеобразной летописи. Он и читается как в высшей степени интересная, наполненная живыми и, повторяем, трагическими коллизиями драматургия.

Это – «Театральная Москва» за 1935 год.

1935 год – это не совсем обычный год даже среди длинной череды лет той эпохи, которую мы сейчас называем – советской и которая нами воспринимается как нечто однородное, нечто целостное. Но на самом деле эта огромная эпоха была очень разной в каждый момент своего бытия. Год же 1935 был странным, зыбким, неопределенным, он как бы заканчивал один советский период, когда террор, то есть массовые убийства, в стране еще только подогревался, и открывал новый период жизни – период всеобщего, так называемого Большого террора.

Большой террор, повторяем это еще раз, – эпоха массовых убийств: крестьяне, рабочие, интеллигенция старая и новая, советская, военнослужащие, духовенство, старые и молодые, школьники и студенты, учителя, домохозяйки, все, абсолютно все слои тогдашнего советского общества подлежали террору, то есть массовым убийствам. Огромное количество погибло в те годы деятелей искусства и литературы. И до тридцать пятого года нельзя, совсем даже нельзя сказать, чтобы террора не было, но то, что случилось дальше, – не вмещается вообще ни в какие рамки человеческой, даже самой прихотливой барочной фантазии.

Со всем тем – эпоха была богата на исторические свершения, технические, хозяйственные, настоящие, а не только придуманные пропагандой трудовые подвиги, великие научные открытия, художественные достижения. Эта сторона великой и трагической эпохи сопровождалась бодрой, веселой и невероятно обаятельной музыкой, которая звучала с утра до вечера из всех радиоточек или, как тогда говорили, репродукторов страны. Эта музыка пыталась управлять временем – часто это ей удавалось. Главная песня тех лет – «Песня о встречном» Шостаковича 1932 года, она, вообще, положила начало некой общей стилистике советской песни. Конечно, такое музыкальное сопровождение эпохи было несколько односторонним; подлинную атмосферу эпохи передают пронзительные трагические интонации Четвертой симфонии Шостаковича – но, по одной из версий, он снял ее с исполнения в 1936 году. Причины понятны – чудом избежал репрессий после чудовищного скандала с оперой «Леди Макбет Мценского уезда». Риск был велик – ценою в жизнь. В этой музыке есть все – трагизм, ужас, гнев, надежды, сарказм, горе, радость, свет и еще раз свет – но она молчала до 1961 года, когда чудом найдены были в библиотеках оркестровые партии симфонии.

Эта музыка – биография художника той эпохи. А.Д. Попов не услышал ее – премьера Четвертой симфонии, это историческое событие, состоялась 30 декабря 1961 года, в исполнении оркестра Московской филармонии под руководством гениального К. Кондрашина.

А.Д. Попов ушел из жизни 18 августа 1961 года. Это музыка – о нем…

Самое главное и, кажется, абсолютно непонятное сегодня, это то, что обычно именуют энтузиазмом масс, который был явлением в той эпохе неподдельным. Не стоит это сбрасывать со счетов, когда мы пытаемся рассуждать об том времени, особенно напирая на его абсолютное якобы зло: многие миллионы участников той колоссальной битвы за так называемое светлое будущее могли это зло и не различать. Это сейчас легко все увидеть и все оценить, а тогда, впрочем, как и сегодня, все думали и мечтали о будущем – это всегда так было в нашей истории: сегодня ничто перед будущим. Вот будущее и наступило – что же, очень оно благодарно тогдашнему настоящему.

Как это все совмещалось – пока никто не может понять, да и вряд ли когда-нибудь поймет, – это как раз та самая вечная загадка человека, о которую разбивается человеческий разум, хотя ум иногда все же робко пытается объяснить. Впрочем, отгадка может оказаться нетрудной – проста и обольстительна идея всеобщей справедливости, понятая как идея разделения всеобщего счастья всем трудовым людям понемножку, очень и очень проста и обольстительна; она захватывает сознание десятков миллионов людей, она обольщает и в то же самое время развращает человека; ради этой идеи люди часто идут на вещи, которые в нормальном человеческом обществе – правда, совершенно неизвестно, было ли такое, пожалуй, все же никогда не было, – казалось бы, невозможны. Люди, обольщенные или, может быть, правильнее сказать развращенные этой вековечной идеей справедливости, оказываются способными сосуществовать во имя ее рядом с самой настоящей несправедливостью. Вот такой парадокс – боремся за торжество справедливости, а ради этого торжества эту самую справедливость приносим в жертву. Для этого достаточно оправдаться тем, что справедливости, как и правды вообще, не бывает, что она есть понятие классовое и т. д., и т. п., тут поле для спекуляций широкое, никогда не кошенное, вечно зеленеющее свежей травкой. И пасутся на этом вечнозеленом маргинальном поле до сих пор такие могучие идеологические Сивки Бурки, что ни одна сказка таких выдумать не может.

Порассуждать на эту кровоточащую, но очень выгодную нынешним профессиональным, скажем так – спикерам, то есть по-старому – болтунам, тему сегодня очень любят, отчего же не порассуждать об эпохе, от которой сейчас ты на безопасном расстоянии, и с этой безопасной дистанции судишь о ней, не различая в ней ее правды.

Не твоей нынешней правды, которая чаще всего ничего не стоит, – а той, за которую уплачено жизнями миллионов людей.

Людей, умевших радоваться и в этой жестокой эпохе, не отделявших себя от нее, любивших, друживших, трудившихся – семидневками, в редкое свободное время ходивших в кино и, представьте, даже выбиравшихся в театры. И какие это были театры – и как их было, судя по нашему синему томику, в 1935 году еще много, и какими они были еще – очень недолгое время – разными. Каждый особенный, со своим творческим лицом, не похожим на другие. Какие имена, почти каждое имя – особый театрально-художественный мир, за каждым именем своя система образов, своя художественная атмосфера.

Государственный академический Малый театр, Московский Художественный академический театр СССР им. М. Горького, да, вот так величественно назывался тогда Художественный театр, МХАТ Второй еще не закрыт, ему отпущено еще три года жизни, Государственный академический театр им. Евг. Вахтангова, на сцене которого великие и, собственно, сделавшие этот театр таким, каким он вошел в нашу театральную историю, спектакли Алексея Попова к этому времени уже не идут… Государственный театр имени Вс. Мейерхольда еще открыт, еще три года до закрытия и четыре года до государственного убийства великого режиссера… Реалистический театр Н. Охлопкова, Театр МГСПС Е. Любимова-Ланского, Театр ВЦСПС уже упомянутого нами Алексея Дикого, очень скоро посаженного в тюрьму, к счастью, выжившего и кое-что значительное еще успевшего сделать в театре и кино… Театр-студия им. М. Ермоловой и студия Н. Хмелева, где начинает свою педагогическую и режиссерскую деятельность М.О. Кнебель, соратник и друг А.Д. Попова, театр, в котором она поставила новым методом «действенного анализа» свой знаменитый шекспировский спектакль «Как вам это понравится», спектакль, выпускавшийся с трудом, потому что исчезали занятые в нем актеры, – один за другим отправлялись в лагеря… Театр-студия Р. Симонова, где ставит спектакли А. Лобанов; Театр-студия Ю. Завадского – недолго еще ей быть в Москве, скоро переведут ее в город Ростов-на-Дону, назовут Городским театром и поселят в огромном, холодном, продуваемом всеми сквозняками здании бывшего вокзала; Новый театр (студия Малого театра) под руководством Ф. Каверина, впоследствии убитого, вернее забитого до смерти в отделении милиции; Театр сатиры под руководством Н. Горчакова, ТРАМ – Театр рабочей молодежи под руководством И. Судакова… Театр «Современник» – театр одного актера, но какого – великого В. Яхонтова; Московский государственный еврейский театр под руководством великого С. Михоэлса, убитого позже в инсценированной автокатастрофе, цыганский театр «Ромэн», Государственный латышский театр «Скатувэ», Немецкий театр «Колонне Лисс», Московский театр для детей Н. Сац, Театр рабочих ребят, Театр пролетарских ребят, интересно, чем эти театры отличались друг от друга; Первый колхозный художественный театр, вообще колхозных передвижных театров было несколько, в каком-то из них служила Милица Андреевна Покобатько… Да нет, всех не перечислишь.