Полная версия

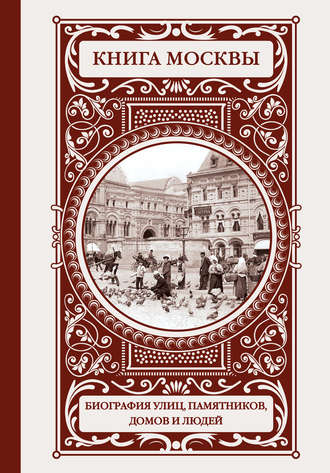

Книга Москвы: биография улиц, памятников, домов и людей

Октябрь 2002 года накрепко связал Дубровку с трагедией «Норд-Оста». Умолчать об этом невозможно – это тоже история Москвы, ее черная страница. Захват заложников, два мучительных дня ожидания, штурм и спасение, обернувшееся погибелью сотен. Теперь Дубровка – ассоциативный ряд ко Второй Чеченской. Не выкинешь…

Дома-комоды

Мебель в названиях и фамилиях

Надеемся, описывать комод нашему читателю не нужно. Все всё себе уже быстренько представили: миленький компактный уважаемый шкафчик со стесненным содержимым. За сто лет образ не изменился. Почему мы в этом уверены? Да Антон Павлович Чехов подсказал. Именно домом-комодом обозвал свое жилище на Садовой-Кудринской, дом номер 6 доктор Чехов в 1886 году. И правда – похоже. Можете сами убедиться. Но остроумный и остропёрый классик был не первым, кто использовал сравнение дома с мебелью. С середины XVIII века стоит на Покровке дом, выстроенный в стиле русского барокко, – Зимний дворец в миниатюре. Вот его-то первым и назвали «дом-комод». Наверное, в те времена и при том стиле комоды как раз такими и были – с рюшечками и бантиками. В наши дни строение сие комодом точно бы не назвали, тортом – еще возможно. А тогда – как припечатали. Причем настолько крепко, что владельцев дома Трубецких, чтобы выделять из других ветвей многолюдной фамилии, стали величать «Трубецкие-комод». Ничего себе добавка к родовитой фамилии! И ведь никуда не денешься, разве что из дома съехать.

Демидовы

Чугун в Белокаменной

Вряд ли кто-нибудь из наших читателей не знаком с фамилией, как сейчас говорят, предпринимателей Демидовых. Впрочем, Никиту Демидовича, еще Антуфьева (первого в династии, давшего свое отчество ей в фамилию), и Акинфия Никитича по современной терминологии следовало бы называть олигархами. Еще бы: в середине XVIII века промышленная империя Демидовых выплавляла более половины российского металла. Демидовы построили больше полусотни заводов (читай – городов). Но, сами понимаете, в «Книге Москвы» Демидовым место отведено не за уральские подвиги.

Дом во второй столице построил еще Акинфий Никитич. Династия разрасталась – расползалась по Москве и демидовская недвижимость. Отстроились и Акинфиевичи: Прокопий, Григорий, Никита. Последнему, правда, московские хоромы были не так нужны, как старшим братьям, – он крепил могущество семьи на Камне да на Алтае.

Но Слободской дом в Лефортове был весьма неплох. Внутри народу, само собой, бывало немного (Демидовы еще считались нуворишами – дворянство, хоть и дарованное самим Петром Великим, получено в недавнем 1720-м), но главное украшение дома могла видеть и «черная» публика (которой в самом доме тоже было не место). Украшение столь великолепное, что когда Николай Никитич Демидов отдарил отцов дом Московскому обществу трудолюбия, его демонтировали, а позже установили на другом доме, принадлежащем династии.

Была это чудесная литая чугунная решетка, выполненная на Нижнетагильском заводе (демидовской гордости) мастером Сизовым по эскизу знаменитого Федора Аргунова (архитектора, не путать с художниками). Впрочем, почему была? Она и сейчас есть. Украшает бывшую усадьбу Аммоса Прокопьевича Демидова (получается, что кузена Николая Никитича) в Большом Толмачевском переулке. Решетка до того хороша, что смущает неэрудированных экскурсантов, принимающих из-за этого дива библиотеку имени Ушинского за Третьяковскую галерею: ничему иному, нежели национальной гордости, такая ограда принадлежать, по их мнению, не может. Сходите, полюбуйтесь. Мы, несмотря на то, что в Москве шедевров на улицах хватает, как минимум раз в год у решеточки отмечаемся.

Тут, правда, есть один нюанс. Для полноценного восприятия демидовского шедевра необходимо обладать некоторой долей воображения. Почему? Сейчас поймете. Один наш знакомый сказал, что социализм для него – это не планы, уравниловка, власть партии, а чугунная ограда, раз за разом, без очистки покрываемая невразумительной черной краской. Вот и с оградой демидовского особняка в Большом Толмачевском так обходятся. Жив социализм?

Но вернемся к семейству уральских магнатов. Прокопий (или Прокофий) Акинфиевич производственными проблемами не интересовался. Сферой его интересов, только не смейтесь, стала ботаника. По правому берегу Москвы-реки он развел ботанический сад, один из лучших в Европе – только ботанических редкостей в демидовском саду было более двух тысяч. Около сада был дворец. Про сад и дворец Прокопия Демидова лучше всего прочитать в главе «Нескучный сад». Здесь только отметим, что в бывшем дворце сейчас Президиум Российской академии наук.

Внук петровского любимца – ботаник – это, согласитесь, уже вызывает повышенный интерес к персоне. Но куда больше пересудов было по поводу благотворительной деятельности сонаследника уральских богатств. В 1771 году, например, он даровал Воспитательному дому 200 тысяч рублей. А всего за свою жизнь истратил на нужды общества более полутора миллионов рублей. Не беремся за точный перевод на современные деньги, но что это поболе нынешних полутора миллионов долларов – ручаемся. Отличался Прокопий Демидов и экстравагантностью поступков – попросту говоря, самодуром слыл. Но об этом чудно рассказал М.И. Пыляев в «Старой Москве».

Последовал примеру старшего брата и третий из Акинфиевичей – Григорий, тоже увлекся естествоиспытательством и садоводством. Но так, как старший брат, не прославился, хотя и был другом и корреспондентом Карла Линнея. Реванш за папашу взял Павел Григорьевич. Потомственный естествоиспытатель пожертвовал Московскому университету библиотеку, кабинет естественной истории, коллекции древностей и медалей. А сверх этого прикладного богатства, оцененного в 300 тысяч рублей, еще 120 тысяч «живыми» деньгами. Остановимся на этом даре (всего-то их множество было, но, например, знаменитый Демидовский лицей основан в Ярославле) и перейдем к наследникам Никиты Акинфиевича.

Про один из подарков Николая Никитича мы уже написали. Место для упоминания других даров обществу, к сожалению, – не эта книга, а, скажем, «Книга Флоренции». Именно там, в цитадели итальянской культуры, основал Николай Демидов картинную галерею. И ведь утер русский богач нос итальянцам, даже памятник ему во Флоренции воздвигли, на площади его же имени! А долги родным пенатам отдал уже Павел Николаевич. Учрежденные им Демидовские премии поддержали не одного ученого и были самой престижной профессиональной наградой в дореволюционной России. Анатолий же Николаевич прославился совсем иным: был женат на племяннице самого Наполеона и приобрел звучный итальянский титул князя Сан-Донато. Титул остался на память второй демидовской столице – Нижнему Тагилу: поблизости от него есть железнодорожная станция с совершенно экзотическим для Урала названием Сан-Донато.

Вы не запутались еще в демидовской генеалогии? Честно сознаемся, мы – запутались. Не в тех, конечно, знаменитых Демидовых, про которых вы уже прочли, а в кое-каких других. Впрочем, это немудрено. Ведь у Никиты Антуфьева только внуков было девять. А их внуков, ну прямо как донов Педро в Бразилии, – и не сосчитать. Мы так и не вычислили, кем приходится родоначальнику династии бригадир И.И. Демидов и даже по какой из веток мерится родство. Зачем нам это надо? А затем, что во всех известных нам книгах о Москве отставной бригадир из богачей-горнозаводчиков указан как владелец Дома Демидова. Московская достопримечательность работы М.Ф. Казакова со знаменитыми Золотыми комнатами – парадными покоями с тончайшей резьбой и лепниной (ныне там Университет геодезии и картографии, бывший Межевой институт, второе гражданское высшее учебное заведение Москвы, обитающее в Доме Демидова с XIX века) так и не определила степени своего родства с усадьбой в Толмачевском, Нескучным садом, Воспитательным домом, Басманной больницей и многими другими зданиями, обязанными своим появлением или существованием знаменитому клану. А согласитесь, с такими родственниками жить намного интересней. И это только в Москве. Впрочем, пора остановиться, иначе перечисление связей в семье, в архитектуре, в драгоценностях заведет нас совсем далеко из Москвы. Это ведь Демидовы!

Е

Богоявленский кафедральный собор (Елоховский)

Елисеевский магазин

Елисеевский магазин

Екатерининский дворец

Екатерининский институт

Венедикт Ерофеев

Елисеевский магазин

Вишневый сад с прилавками

Здание по Тверской, 14 – это тот же чеховский «Вишневый сад», только написанный языком архитектуры. Аналогия здесь прямая и близкая. Сейчас докажем.

Московские названия много говорят знающему человеку. Дом 14 по Тверской стоит на углу с Козицким переулком. Все правильно: переулкам в Москве часто давали имена домовладельцев, а дворец на углу как раз и принадлежал вдове статс-секретаря Козицкого. И не смотрите на строчки недоуменно: это и был самый настоящий дворец, построенный великим Матвеем Казаковым. Потом владение перешло к дочери Козицкой, княгине Белосельской-Белозерской, и в нем поселилась ее падчерица, знаменитая Зинаида Волконская, «царица муз и красоты» по определению Пушкина. В доме звучала музыка, собирались литераторы, страдал поэт Дмитрий Веневитинов, безнадежно влюбленный в хозяйку, прощалась с друзьями и Москвой отъезжающая к мужу в Сибирь Мария Волконская.

В 1829 году Зинаида Александровна уехала жить в Рим, дворянское гнездо опустело. А потом пришел Лопахин – да нет, конечно, Елисеев, купец крепостного роду-племени. Случилось это много позже, в 1898 году, когда особняк уже поменял нескольких хозяев и был разок перестроен, но дворцовой сути не утерял. Елисееву же дворец был без надобности, новый хозяин жизни, владелец фирмы по торговле колониальными товарами, покупал дом под магазин.

Застучали топоры, «вишневый сад» срубили, дом приобрел привычный нам вид. Гостей на открытии магазина, пишет Гиляровский, встречал сам Григорий Григорьевич с «Владимиром» на шее и орденом Почетного легиона в петлице. И если российский орден купец получил за какой-то крупный благотворительный взнос, то престижный французский – за выставку вин, удивившую видавший всякие виды и вина Париж. Алкоголь и в новом магазине занял почетное место. Только вход в винный погреб был сделан не с фасада, а с Козицкого переулка. На это у Гиляровского отдельная байка есть, будто бы померил чиновник-буквоед расстояние от ближайшей церкви и выяснил, что надобных сорока двух сажен от входа в нее не насчитывается. Новые правители отменили и церкви, и сажени, а магазин на переименованной Тверской остался. И винно-водочный отдел тоже. Если вишневый сад срубили, как теперь без стакана?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.