Полная версия

Обрученные

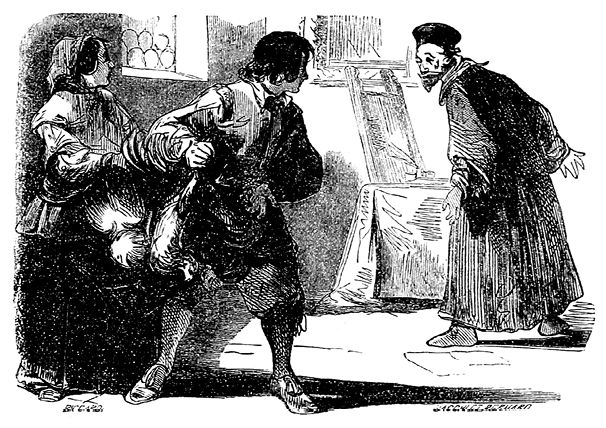

– А, фра Гальдино! – произнесли обе женщины.

– Господь да пребудет с вами, – ответил капуцин. – А я пришел за орехами.

– Сходи-ка принеси орехи для братии, – сказала Аньезе.

Лючия встала и направилась в другую комнату, но, прежде чем войти в нее, она приостановилась за спиной фра Гальдино, который продолжал стоять в прежней позе, и, приложив палец к губам, выразительно посмотрела на мать нежным, умоляющим и вместе с тем властным взглядом, требовавшим сохранения тайны.

Сборщик, поглядывая издали на Аньезе, произнес:

– А как же свадьба? Ведь ей бы надо быть сегодня. Я заметил в деревне какое-то смущение, словно приключилось что-то неожиданное. В чем дело?

– Да вот синьор курато захворал, приходится отложить, – торопливо ответила Аньезе. Не сделай Лючия ей знака, ответ, пожалуй, был бы иным. – Ну, а как идет сбор? – продолжала она, чтобы переменить разговор.

– Неважно, любезная донна, неважно. Вот только и всего! – С этими словами он скинул мешок со спины и потряс его обеими руками. – Только и всего. А ведь я в десять домов заходил – вон какое собрал богатство!

– Да, такие уж пошли скудные годы, фра Гальдино: когда на счету каждый кусок хлеба, уж тут и в остальном не расщедришься.

– А чтобы вернуть хорошие годы, что, по-вашему, нужно, донна? Милостыня нужна! Вы слышали про чудо с орехами, которое случилось тому уж много лет в нашем монастыре в Романье?

– По правде говоря, не слыхала… А ну-ка расскажите.

– Так вот, видите ли, жил-был в этом монастыре один наш падре, святой человек, а звали его Макарио. Вот как-то зимой идет он тропинкой по полю одного нашего благодетеля, тоже хорошего человека, и видит он, стоит этот благодетель около своего большого орехового дерева, а четверо поселян, взмахивая мотыгами, принимаются его окапывать, чтобы обнажить корни. «Что вы делаете с этим бедным деревом?» – спросил падре Макарио. «Эх, падре, вот уж столько лет оно не приносит ни единого ореха, я и хочу пустить его на дрова». – «Оставьте его, – сказал падре, – знайте, что в этом году на нем будет орехов больше, чем листьев». Благодетель, хорошо знавший того, кто произнес эти слова, тут же приказал работникам закидать корни землей и, окликнув монаха, который уже пошел дальше своей дорогой, сказал ему: «Падре Макарио, половину сбора я жертвую монастырю». Молва о пророчестве распространилась, и все бегали смотреть на ореховое дерево. И в самом деле, весной на нем появилась уйма цветов, а со временем такая же уйма орехов. Доброму благодетелю нашему не пришлось сбивать орехи, ибо еще до сбора урожая он отошел в вечность принять мзду за свою щедрость. Но чудо от этого стало еще большим, как вы сейчас услышите. У человека этого остался сын совсем иного склада. И вот, когда пришло время урожая, сборщик отправился за получением причитавшейся монастырю доли. Но хозяин прикинулся, что знать ничего не знает и ведать не ведает; он имел дерзость ответить, что никогда не слыхивал, чтобы капуцины выращивали орехи. И знаете, что случилось? Как-то раз (вы только послушайте!) собрал этот непутевый кое-кого из своих приятелей – того же поля ягоды! – и за пирушкой рассказал им историю про ореховое дерево и при этом издевался над монахами. Собутыльники выразили желание пойти поглядеть на эту непомерную груду орехов. Он повел их в амбар. И что же! Отпирает он дверь и со словами: «Вот смотрите» – идет к углу, где у него была свалена эта огромная куча. Что же там оказалось? Огромный ворох сухих ореховых листьев. Каков пример! Монастырь же не только не потерпел от этого никакого ущерба, но даже преуспел, ибо после такого великого события сбор орехов все рос да рос, так что один благодетель, из сострадания к бедному сборщику, пожертвовал монастырю осла, чтобы легче было доставлять собранные орехи. И масла из них выжимали столько, что всякий бедняк приходил и получал, сколько ему требовалось. Ибо мы подобны морю, которое сбирает воды отовсюду и потом снова наделяет ими все реки.

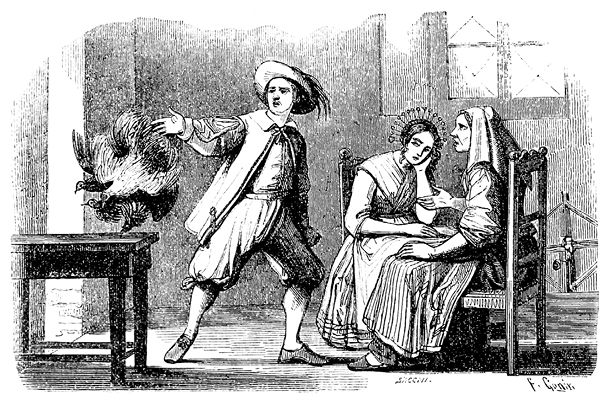

Тут появилась Лючия. В переднике у нее было столько орехов, что она с трудом несла их, напрягая вытянутые руки, которыми крепко держала высоко поднятые углы передника. В то время как фра Гальдино, снова скинув с плеч мешок, опустил его на пол и начал раскручивать, чтобы всыпать в него щедрую милостыню, мать удивленно и строго посмотрела на Лючию, как бы укоряя ее за расточительность; но Лючия отвечала взглядом, словно говорившим: «Погодите, я все объясню потом». Фра Гальдино стал рассыпаться в восхвалениях, пожеланиях, обещаниях, благодарностях и, водворив мешок на место, собрался было уходить. Но Лючия остановила его словами:

– Не сделаете ли вы мне одолжение? Не передадите ли падре Кристофоро, что мне очень нужно спешно поговорить с ним? Не окажет ли он милость нам, бедным, не зайдет ли, да как можно скорее? А то нам самим нельзя пойти в церковь.

– Только и всего? Не пройдет и часу, как я передам падре Кристофоро вашу просьбу.

– Так я на вас полагаюсь!

– Да уж будьте покойны! – С этими словами он удалился, пригибаясь уже гораздо ниже и более довольный, чем когда шел сюда.

На том основании, что бедная девушка с такой доверчивостью давала поручение позвать падре Кристофоро, а сборщик без малейшего удивления и так охотно брал на себя это поручение, пусть никто не подумает, что этот падре Кристофоро был совсем заурядным, обыкновенным монахом. Наоборот, он пользовался большим влиянием и среди своих, и во всей округе. Но так уж было заведено у капуцинов: ничто не казалось им ни слишком низменным, ни слишком возвышенным. Служить слабым и принимать услуги сильных, входить во дворцы и в лачуги все с тем же видом смирения и уверенности в себе, быть в одном и том же доме то предметом забавы, то лицом, без которого не решается ни один важный вопрос, выпрашивать милостыню повсюду и подавать ее всем, кто обращался за нею в монастырь, – все это было делом привычным для капуцина. Идя по улице, он одинаково мог встретиться с каким-нибудь князем, который почтительно лобызал концы его вервия, или с толпой сорванцов, которые, притворившись, будто дерутся между собой, забрасывали ему бороду грязью. Слово «фра» в те времена произносилось то с величайшим уважением, то с горчайшим презрением. И капуцины, пожалуй, больше всякого другого ордена вызывали к себе два совершенно противоположных чувства, и самая судьба их была тоже двояка, ибо, ничего не имея, нося странное одеяние, заметно отличающееся от обычного, откровенно проповедуя смирение, они часто становились предметом и глубокого уважения, и презрения, которое подобные вещи могут вызывать со стороны людей иного склада и образа мыслей.

Когда фра Гальдино ушел, Аньезе не удержалась от восклицания:

– Сколько орехов отдала, и в такой-то год!

– Простите меня, мама, – возразила Лючия. – Но ведь подай мы милостыню как другие, фра Гальдино пришлось бы собирать еще бог знает сколько времени, покуда наполнится его мешок, и бог знает когда бы он вернулся в монастырь; а по дороге он стал бы еще болтать со всеми и, чего доброго, позабыл бы вообще про наше поручение.

– А ведь ты хорошо придумала, да к тому же всякая милостыня всегда воздастся, – сказала Аньезе, которая при всех своих недостатках была все же очень доброй женщиной и, как говорится, пошла бы в огонь и в воду за свою единственную дочь, в которой души не чаяла.

Тут вернулся Ренцо и, войдя в комнату со злым и вместе с тем расстроенным видом, бросил каплунов на стол. На этом кончились злоключения бедных тварей за этот день.

– Ну и хороший же совет вы мне дали! – сказал он Аньезе. – Послали к порядочному человеку, который действительно помогает бедным! – И он передал свой разговор с доктором.

Пораженная столь печальным исходом, Аньезе собралась было доказывать, что совет все-таки был полезный и что Ренцо, должно быть, не сумел сделать дело как следует, но Лючия прервала этот спор, заявив, что нашла, по-видимому, лучшую поддержку. Ренцо разделил эту надежду, как всегда бывает с людьми, попавшими в бедственное и запутанное положение.

– Но если падре Кристофоро не найдет для нас выхода, – прибавил он, – тогда найду его я тем или иным способом!

Женщины стали призывать его к спокойствию, терпению и благоразумию.

– Завтра падре Кристофоро наверняка придет, – сказала Лючия, – и вы увидите, что он найдет какое-нибудь средство, такое, какое нам, людям маленьким, даже и в голову не приходит.

– Надеюсь, – сказал Ренцо, – но, во всяком случае, я сумею добиться правды либо сам, либо с помощью других. Есть же, наконец, справедливость на этом свете!

В грустных разговорах и хождениях туда и сюда, описанных нами, прошел весь этот день, и уже стало смеркаться.

– Покойной ночи, – печально сказала Лючия Ренцо, который никак не мог решиться уйти.

– Покойной ночи, – еще печальнее ответил он.

– Какой-нибудь святой поможет нам, – сказала Лючия, – не теряйте благоразумия и смирения.

Мать, со своей стороны, тоже дала несколько подобных советов, и жених ушел со смятением в душе, все время повторяя заветные слова: «Есть же справедливость на этом свете!» Поистине, подавленный скорбью человек не знает, что ему и сказать.

Глава четвертая

Солнце стояло еще низко над горизонтом, когда падре Кристофоро выходил из своего монастыря в Пескаренико, чтобы подняться к домику, где его ожидали. Пескаренико – небольшая деревушка на левом берегу Адды или, лучше сказать, озерка неподалеку от моста, – горсточка домов, населенных по преимуществу рыбаками, с разбросанными там и сям сетями и неводами, развешанными для просушки. Монастырь (его строения существуют и поныне) расположен был за деревушкой прямо против въезда в нее, на полдороге, ведущей из Лекко в Бергамо. Небо было совершенно ясно. По мере того как солнце вставало над горизонтом, свет его заливал вершины противоположных гор и словно быстро сползал вниз по склонам вплоть до самой долины. Легкий осенний ветерок, срывая с ветвей увядшие листья тутового дерева, усеивал ими землю. Справа и слева в виноградниках, на еще подвязанных виноградных лозах, рдели покрасневшие листья разных оттенков; и свежевспаханная земля резко выделялась коричневым своим цветом на белесоватом, блестевшем росою жнивье. Пейзаж этот радовал глаз, но появление всякой человеческой фигуры омрачало взгляд и наводило на грустные мысли. Время от времени попадались нищие, оборванные и исхудалые, то привычные к этому ремеслу, то протягивавшие руку под давлением царившей в ту пору горькой нужды. Они молча проходили мимо падре Кристофоро, благоговейно глядя на него, и, хотя не могли рассчитывать ни на какую подачку с его стороны, потому что капуцин никогда не прикасался к деньгам, все же отвешивали ему благодарственный поклон за милостыню, какую они уже получили или только еще шли получить в монастыре. Зрелище крестьян, рассеянных по полям, вызывало еще более щемящую грусть. Одни шли, разбрасывая семена пореже, расчетливо и как бы скрепя сердце, словно рискуя чем-то очень для себя дорогим; другие налегали на заступ как бы с огромным усилием и нехотя переворачивали поднятую глыбу. Щупленькая девочка, придерживая за веревку пасущуюся тощую коровенку, худую как щепка, заглядывала вперед и быстро наклонялась, чтобы стащить у нее для своей семьи какую-нибудь травку, которую голод научил людей употреблять в пищу. Эти картины с каждым шагом увеличивали печаль монаха, который и без того уже шел с тяжелым предчувствием в душе, готовясь услышать о каком-нибудь несчастье.

Но откуда у него была такая забота о Лючии? И почему по первому же слову он пустился в путь с такой поспешностью, словно на зов падре-провинциала? И кто был этот падре Кристофоро? На все эти вопросы необходимо дать ответ.

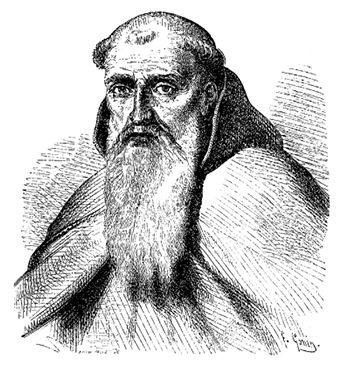

Падре Кристофоро из *** был ближе к шестидесяти, чем к пятидесяти годам. Бритая голова его, окаймленная, по капуцинскому обычаю, лишь узким венчиком волос, поднималась время от времени таким движением, в котором неуловимо проскальзывало что-то надменное и беспокойное; но она тут же опускалась вниз во имя смирения. Длинная седая борода, покрывавшая его щеки и подбородок, еще резче оттеняла благородные черты верхней части его лица, которым воздержание, давно уже ставшее для него привычкой, придало серьезность, не лишив их выразительности. Глубоко сидящие глаза смотрели большей частью в землю, но порою они вспыхивали с внезапной живостью, словно пара ретивых коней на поводу у кучера, про которого они по опыту знают, что его не одолеть, и все же время от времени делают скачок в сторону, за что тут же и расплачиваются резким одергиванием удил.

Падре Кристофоро не всегда был таким, да и не всегда был он падре Кристофоро – при крещении ему дали имя Лодовико. Он был сыном купца из *** (звездочки эти поставлены моим анонимом из осторожности), который в последние годы своей жизни оказался обладателем изрядного состояния и, имея единственного сына, отказался от торговли, решив зажить по-благородному.

В этой непривычной для него праздности им стал овладевать стыд за все время, потраченное им на то, чтобы сделать что-нибудь путное на этом свете. Во власти своей причуды, он всячески стремился заставить всех забыть свое купеческое происхождение; он и сам хотел забыть об этом. Однако лавка, тюки товара, весы, локоть неуклонно вставали в его памяти, как тень Банко перед Макбетом, даже среди роскошного пира и заискивающих улыбок прихлебателей. Никакими словами не передать стараний, какие прилагались этими несчастными, чтобы избежать малейшего слова, которое могло бы показаться намеком на былое положение их амфитриона. В один прекрасный день, например, под конец пиршества, в минуту самого оживленного и непринужденного веселья, когда трудно было бы сказать, кто больше наслаждается – толпа ли гостей или угощавший ее хозяин, – последний принялся дружески-покровительственно поддразнивать одного из сотрапезников, величайшего в мире обжору. А этот, желая попасть в тон шутке, без малейшей тени издевки, наоборот, с чисто ребяческим простодушием ответил ему: «Я, как купец, туг на ухо». Сказал, да и прикусил язык, услыхав свои собственные слова; неуверенно взглянул он на нахмурившееся чело хозяина. Обоим хотелось скрыть выражение лица, но это было невозможно. Другие гости стали было придумывать каждый про себя, как бы затушить назревавшую ссору и перевести разговор на иную тему, но, раздумывая, они молчали, и это молчание только подчеркивало произошедшее недоразумение. Все избегали глядеть в глаза друг другу; всякий сознавал, что все заняты мыслью, которую каждому хотелось скрыть. День был окончательно испорчен. А неразумный или, лучше сказать, незадачливый гость перестал получать приглашения. Так отец молодого Лодовико провел последние свои годы в вечной тревоге, постоянно опасаясь стать предметом насмешки и ни разу не придя к мысли, что продавать – нисколько не смешнее, чем покупать, и что той профессией, которой он так стыдился теперь, он много лет как-никак занимался на глазах у всех, не испытывая никакого стыда. Сына своего он воспитывал по-благородному, сообразно с тогдашними требованиями, и, поскольку это допускалось законами и обычаями, нанял для него учителей, чтобы обучать литературе и верховой езде, и вскоре скончался, оставив сына совсем молодым и вполне обеспеченным.

Лодовико усвоил привычки синьора, а льстецы, среди которых он вырос, приучили его требовать большой к себе почтительности. Но когда он попытался завязать связь с наиболее уважаемыми людьми своего города, то натолкнулся на обращение, весьма отличное от того, к какому привык; и он увидел, что стремление войти в их общество, как ему того хотелось, потребовало бы от него новой школы терпения и покорности, необходимости стоять всегда ниже других и ежеминутно глотать обиды. Такой образ жизни не соответствовал ни воспитанию, ни характеру Лодовико. Задетый за живое, он стал сторониться синьоров. А потом так и держался в отдалении, но уже с горечью, ибо ему казалось, что они-то в действительности и должны были бы составлять его общество, а для этого им следовало бы быть обходительнее. Эта смесь противоречивых чувств мешала ему непринужденно вращаться в желанном обществе. Однако, стремясь так или иначе иметь дело с людьми знатными, он принялся соперничать с ними в великолепии и роскоши, навлекая на себя этим лишь неприязнь, зависть и насмешки. Нрав его, прямой и вместе с тем буйный, со временем втянул его и в другие, более серьезные столкновения. Он питал искреннее и глубокое отвращение ко всякому притеснению и насилию, и это отвращение обострялось в нем тем сильнее, чем выше стояли лица, совершавшие их изо дня в день, – а ими были как раз те самые люди, с которыми он больше всего был не в ладу. Чтобы разом унять или, наоборот, подогреть в себе эти страсти, он охотно принимал сторону какого-нибудь слабого, обиженного человека, хвастливо брался вывести на чистую воду обидчика, ввязывался в ссору, навлекая на себя другую, так что мало-помалу сделался каким-то защитником всех притесняемых, мстителем за поруганную справедливость. Задача оказалась трудной; и не приходится удивляться, что у бедного Лодовико оказалось немало столкновений и забот. Помимо явной войны с врагами он непрестанно терзался внутренними противоречиями, потому что для успешной развязки какого-либо столкновения (не говоря уже о случаях, когда он терпел поражение) приходилось и ему прибегать к хитрости и насилиям, за которые его потом мучила совесть. Он вынужден был держать при себе изрядное количество забияк, притом, как для собственной безопасности, так и для обеспечения себе наиболее сильной поддержки, приходилось выбирать самых отчаянных, а значит, и самых плутоватых, – словом, из любви к справедливости жить с мошенниками. Не раз, обескураженному после какой-нибудь неудачи или обеспокоенному нависшей над ним опасностью, измученному постоянной необходимостью быть настороже, чувствуя отвращение к своему окружению, задумываясь над будущим при виде того, как средства его уходят с каждым днем на дела благотворительности и на рискованные предприятия, случалось ему лелеять мысль постричься в монахи. В те времена это был самый обычный способ вырваться из запутанных обстоятельств. Но эта мечта, которая так, пожалуй, и осталась бы мечтой на всю жизнь, стала твердым решением в связи с одним происшествием, наиболее серьезным из всех, приключавшихся с ним до той поры.

Однажды в сопровождении двух брави шел он по улицам своего города в обществе некоего Кристофоро, который был когда-то приказчиком в их лавке, а по закрытии ее сделался дворецким. Это был человек лет пятидесяти, смолоду привязанный к Лодовико, которого он знал еще с пеленок. Жалованьем и подарками Лодовико не только давал средства к жизни ему самому, но и помогал содержать и растить его многочисленное семейство. Лодовико издали заметил некоего синьора, завзятого и наглого забияку, с которым он за всю свою жизнь не сказал ни слова, но который был его смертельным врагом; впрочем, сам Лодовико от всей души платил ему тем же. Такова уж одна из особенностей этого грешного мира, что в нем люди могут питать взаимную ненависть, не зная друг друга. Сопровождаемый четырьмя брави, этот синьор шел прямо навстречу, гордой походкой, высоко подняв голову, губы его были сжаты в высокомерно-презрительную усмешку. Оба шли вдоль самой стены, но Лодовико – заметьте! – приходился к ней правым боком, а это, согласно обычаю, давало ему право (и куда только не суется право!) не уступать дороги кому бы то ни было – обстоятельство, которому в ту пору придавали большое значение. А тот, наоборот, считал, что это право принадлежит ему, как благородному, и что Лодовико должен идти посредине дороги, – это тоже в силу другого существовавшего обычая. Ибо в данном случае, как это бывает и во многих других делах, рядом действовали два противоречивых обычая, и оставалось нерешенным, который же из них – добрый. Это и служило удобным поводом, чтобы затевать ссору всякий раз, когда чья-либо упрямая голова сталкивалась с другой такой же. Так вот, оба шли навстречу друг другу, прижимаясь к стене, словно две движущиеся фигуры барельефа. Когда они столкнулись лицом к лицу, синьор, смерив Лодовико презрительным и хмурым взглядом, повелительно сказал ему:

– Посторонитесь!

– Посторонитесь сами, – ответил Лодовико. – Правая сторона моя.

– Ну, с вашим братом она всегда будет моей!

– Конечно, если бы наглость вашей братии была законом для нас.

Брави той и другой стороны остановились, каждый стал позади своего патрона; взявшись за шпаги, поглядывая друг на друга исподлобья, они приготовились к бою. Народ, подходивший с обеих сторон, держась на почтительном расстоянии, смотрел на это зрелище. Присутствие зрителей еще больше раззадоривало соперников.

– На средину, подлый холоп, не то я научу тебя, как обращаться с благородными!

– Ложь, я не подлый!

– Ты лжешь, что я лгу. – Подобный ответ был в духе того времени. – И будь ты благородный, как я, – прибавил синьор, – я шпагой и плащом доказал бы тебе, что ты лжец!

– Хороший предлог уклониться от того, чтобы на деле подтвердить свои наглые речи.

– Бросьте этого бродягу в грязь, – сказал синьор, обращаясь к своим.

– Посмотрим, – ответил Лодовико, быстро шагнув назад и хватаясь за шпагу.

– Наглец! – воскликнул тот, выхватывая из ножен свою. – Я ее сломаю, когда она обагрится твоей кровью.

Так бросились они друг на друга; слуги обеих сторон кинулись на защиту своих господ. Бой был неравным как по численности, так и потому еще, что Лодовико больше старался парировать удары и обезоружить противника, чем убить его, а тот любой ценой добивался смерти Лодовико. Ударом кинжала один из брави ранил Лодовико в левую руку, одна щека его была слегка оцарапана. И главный противник обрушился на него со всей силой, стараясь его прикончить. Тогда Кристофоро, при виде крайней опасности, угрожавшей его покровителю, кинулся с кинжалом в руках на синьора. Последний, обратив всю свою ярость на Кристофоро, пронзил его шпагой. Видя это, Лодовико, словно в исступлении, воткнул свою в живот нападающего, и тот упал замертво почти одновременно с бедным Кристофоро. Брави, сообщники синьора, увидев, что дело кончено, бросились бежать; спутники Лодовико, тоже израненные и здорово потрепанные, за отсутствием противника и не желая иметь дела со сбегавшимся отовсюду народом, кинулись в противоположную сторону, – и Лодовико оказался в одиночестве посреди толпы людей, с обоими злополучными товарищами по несчастью, лежавшими у его ног.

– «Чем кончилось?» – «Одного, что ли» – «Да нет, двоих! Как он ему брюхо-то проткнул!» – «Кого убили?» – «Да вон того тирана!» – «Матерь Божья, какие страсти!» – «А не лезь!» – «Раз – да здорово». – «Пришел конец и ему». – «Ну и удар!» – «Дело-то будет серьезное!» – «А другой-то, несчастный!» – «Жалко даже смотреть!» – «Спасите, спасите его!» – «Ему тоже досталось! Ишь как его отделали! Кровь во все стороны так и хлещет». – «Удирайте, удирайте скорей, а то схватят!»

Эти слова, звучавшие над смутным говором толпы, выражали общий приговор; за советом последовала и помощь. Происшествие случилось по соседству с монастырем капуцинов, как известно, убежищем, в ту пору недоступным для полицейских и для всего круга лиц и обстоятельств, который именовался тогда правосудием. Раненый убийца почти в бессознательном состоянии был не то отведен, не то перенесен туда толпою; и братия приняла его из рук народа, который препоручал его со словами: «Это хороший человек, он проучил наглого насильника; ему пришлось защищаться, его силком заставили взяться за оружие».

До этого времени Лодовико ни разу не проливал ничьей крови; и хотя убийство в те времена считалось делом настолько заурядным, что все привыкли слушать рассказы о нем, а то и видеть его собственными глазами, однако впечатление, полученное им при виде человека, отдавшего жизнь за него, и другого человека, умершего от его руки, было для него новым и невыразимым – оно раскрыло в нем незнакомые до той поры чувства. Падение противника, его изменившееся лицо, которое от бешенства и угрозы мгновенно перешло к страданию и величавому спокойствию смерти, – это зрелище разом перевернуло душу убийцы. Когда его притащили в монастырь, он почти не сознавал, где он и что с ним происходит; а когда очнулся, то оказался на больничной койке, в руках брата-хирурга (у капуцинов обычно в каждом монастыре было по хирургу), который накладывал корпию и повязки на обе раны, полученные им в схватке. Монах, имевший специальное назначение напутствовать умирающих и не раз отправлявший свое служение на большой дороге, немедленно был вызван на место битвы. Возвратившись через несколько минут, он вошел в больницу и, подойдя к койке, на которой лежал Лодовико, сказал: «Утешьтесь, – по крайней мере, он умер по-христиански и просил меня вымолить у вас прощение для него и передать вам его прощение». Эти слова окончательно привели в себя несчастного Лодовико, пробудили и оживили те чувства, которые уже раньше смутно бродили в его мятущейся душе: скорбь об утрате друга, ужас и раскаяние при воспоминании о том, что он поднял руку на другого, и вместе с тем мучительное сострадание к убитому им человеку.