Полная версия

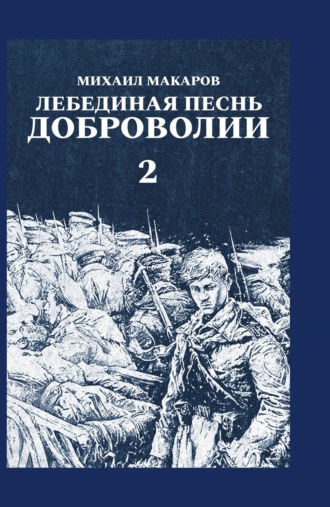

Лебединая песнь Доброволии. Том 2

«Недаром говорится, что история конницы есть история её начальников», – думал Олешкович-Ясень, осторожно укладываясь на кровати, подбирая телу положение, при котором проклятая боль в грудной клетке задремлет вместе с ним.

10

7 февраля 1920 годаСтаница Гниловская – предместье ТемерникДерзновенный пируэт гвардейской кавалерии крепко подсобил корниловцам, ведшим неравный бой на три стороны. Угроза с севера, таким образом, отпала, часть наседавшей оттуда советской пехоты сдалась, вторая половина ретировалась. Правда, на ударников легло бремя сторожить принятых пленных, коих по рапортичке значилось восемьсот душ. Тех самых, ошибочно принятых поручиком Дашкевичем за атакующего противника, и по его команде расстрелянных из ружей.

Таганрогскую группу красных, наступавшую по льду, опасно многочисленную, корниловский резерв – второй полк, он занимал позицию в прибрежной оконечности Гниловской, подпустил вплотную и разметал залповой пальбой.

Огибая залив, со стороны Таганрога к станице на полных парах поспешали броневые поезда красных. Их ждала аналогичная встреча: от огня выдвинутых на прямую наводку пушек броневики бежали. Таким образом, попытка большевиков выйти с запада в тыл добровольцам потерпела фиаско.

На помощь корниловцам со стороны Азова спешили «дрозды». Они с сильным боем прорывались к Гниловской через станицу Елизаветинскую.

Правофланговые части белых – первый Марковский полк и запасный Корниловский – пошли брать Темерник с юго-запада, но встретили упорное сопротивление. Артиллерийский взвод марковцев вступил в дуэль с четырёхорудийной батареей врага, спустя час сбил её. Деникинцы возобновили натиск и вновь споткнулись, на сей раз их остановил бронепоезд «Гром». Теперь надолго.

Обещанная начдиву Скоблину подмога в виде крепостей на колёсах запаздывала. С раннего утра из Батайска к Ростову ползли гуськом «Атаман Самсонов», «За Русь Святую», вспомогатель и площадка тяжёлого бронепоезда «На Москву». Скорость отряда замедлялась неисправным состоянием путей. Противник, проявив завидное трудолюбие, в шахматном порядке демонтировал рельсы на протяжении пяти вёрст до станции Заречье, последней перед Доном на левом берегу.

Мешкотное продвижение группы сопровождалось обстрелом тяжёлых орудий противника из Нахичевани.

Условия для прицельной стрельбы с возвышенности были идеальны – местность открытая, вылитая разделочная доска, ровнёхонький участок железной дороги, проложен по дамбе, контрастно-чёрный на фоне снегов. Деревья, которыми обсажена насыпь, сообразно времени года стояли нагие, вереницу коптящих составов не скрывали, напротив, служили образцовыми ориентирами для корректировки огня. Видимость стопроцентная, разве что слепящее полуденное солнце затрудняло работу наблюдателям.

Нахичеванские батареи пристреливались обстоятельно, как на полигоне. Добившись нулевой вилки[50], повели огонь на поражение. Граната клюнула насыпь под самым боком бронепоезда «За Русь Святую», но по счастливой случайности не рванула. Следующая поразила переднюю контрольную площадку, веером разлетелась острая щепа от сложенных у борта шпал, запасной рельс, лежавший там же, взвился, бешено кувыркаясь в клубах дыма. Другой разрыв в нескольких саженях от паровозного тендера вздыбил столб чернозёма, баобаба неохватней.

Ни малейшей возможности для маневра. Осознавая свою беспомощность, капитан Каньшин, человек, по убеждению подчинённых, лишённый нервов, жалобно поскуливал в командирской рубке «Руси». Свидетели проявленной им слабости, естественно, отсутствовали.

Воистину героическими усилиями ремонтников на путях появилась новая «заплатка», составы продолжили движение.

После того как наконец-то в зоне видимости оказался Ростов, артиллерийскую бомбардировку с набережной поддержали пулемёты, открыв счёт потерям среди номеров, работавших на открытых площадках бронепоездов.

Каньшин имел приказ не стрелять до особого распоряжения. Всё потому, что снаряды к морской пушке Канэ шли буквально на вес золота. Но чахнуть над «златом», когда забуксовал штурм, было глупо, и капитан взял на себя ответственность. Самостоятельно открыл огонь по вражескому «Грому», шрапнелью прижавшему к земле ударников. «Гром» боя не принял, пыхтя, уполз в Нахичевань.

Корниловцы сразу устремились к Темернику. Овладели предместьем, перебежками начали спускаться к железнодорожному вокзалу. На них перенесли огонь батареи из города.

«За Русь Святую» поливал из «максимов» набережную, бил из «трёхдюймовки», дефицита в снарядах не испытывавшей, по верхним этажам и чердакам особняков, где красные обустроили пулемётные гнёзда.

На часах было пятнадцать-тридцать, когда головной бронепоезд «Атаман Самсонов» достиг моста через Дон.

Грандиозное металлическое сооружение, в 1917 году соединившее берега реки, воплотило в себе последние достижения мировой инженерной мысли. Два пути, три пролёта имел мост. Подъёмная ферма, длиною шестьдесят метров, весившая более семисот тонн, за минуту взлетала на сорокаметровую высоту при помощи электромоторов, противовесов и стальных канатов. Умный механизм подъёма был заказан за океаном. Наблюдение за его сборкой осуществлял выписанный из САСШ[51]знаменитый инженер Гунтер.

Дабы предотвратить набег вражеских бронепоездов, красным достаточно было развести мост. Но то ли поломалась капризная механика, то ли «товарищи» не умели ею управлять, коммуникация осталась цельной и вполне исправной выглядела.

Однако мастаки каверз не должны были пренебречь шансом устроить очередную, когда она прямо-таки напрашивалась. Могли, к примеру, заминировать мост, чтобы поднять его на воздух во время движения белогвардейских поездов. Хотя переправа была нужна самим «советам» для вылазок на батайскую сторону. А может, они просто не предполагали, что агонизирующий противник дерзнёт вернуть Ростов?

Лёгкий бронепоезд «Атаман Самсонов» входил в состав Донской армии. Командовавший им поручик Воронов лично проинспектировал инженерное сооружение, прежде чем дать отмашку машинисту.

– Вперёд!

Затаив дыхание, шепча молитвы, малым ходом въезжали донцы на мост, казавшийся бесконечным. Спустя несколько тягучих минут «Самсонов» благополучно перебрался на правый берег.

Пришёл черёд Каньшина. Рупорный раструб, к которому приник капитан, выхаркивая команду, обжёг. Хорошо, усы с бородкой защитили, не то бы прилип губами к ледяной жестянке, пришлось бы с мясом отдирать.

То, что проскользнул меж струйками Ава Воронов, везунчик двадцати пяти лет отроду, ничего не значило. Враг мог привести в действие адскую машинку в любой миг, мог дать зелёный семафор передовому составу, заманивая, а потом обрубить путь назад. На войне идущий вторым часто подвергается большему риску.

Резонанс стальных конструкций умножил мерную стукотню колёс. Людские сердца обмерли. Ну? Ну-у же!? Ну, давай! Поезд вырвался из ущелья горбатых ферм. Учащённый перестук сменился привычным, сдвоенным, рождаемым стыками рельс. Тук-тук, тук-тук…

– Пронесло!

Корниловцы к этому времени овладели вокзалом и по пустым улицам углублялись в город. Обученные тактике уличных боёв, методично осваивали квартал за кварталом.

Каньшин высунулся из люка по плечи, ему нужно было видеть всю панораму боя. Периферийное зрение зацепило внизу, в мелком русле впадающей в Дон речонки, лежащий на боку английский танк, брошенный добровольцами при бегстве за Дон. Грозное оружие, на которое возлагались неоправданно большие надежды, бесполезно ржавело, на четверть клепаного панциря вмёрзнув в лёд.

Мерзко щёлкнувшая по бронированной покатой крыше вагона пуля загнала Каньшина внутрь.

Похихикивая нервически над собой, юрким ужиком капитан в амбразуру выглядывал убежище призового стрелка, едва не отправившего его в царство покоя.

«По траектории судя, забрался шельмец высоко… Даже не четвёртый этаж… Вот колокольня собора подойдёт… По-наб-лю-даем… Терпения наберёмся … Ага-а, стёклышко блеснуло… Явно оптика, явно… Кодекс Дурасова[52]предоставляет мне полное право на ответный выстрел… Так что прошу прощения, Господи, за то, что вынужден осквернить храм твой бризантным…»

– Первая площадка! Поручик Воротынский! Отражатель! Угломер! Прицел! По наблюдательному пункту! Наводить по звоннице[53]! Один снаряд! Огонь!

Световой день в начале февраля кургуз. Мышастая ретушь ранних сумерек отменила стрельбу прямой наводкой. Вслепую не повоюешь, бой поневоле унялся, к неудовольствию добровольческих штабистов, наступавших на Ростов по карте с циркулями и цветными фаберовскими карандашами наперевес. Ну, а те, кто со вчерашнего вечера безвылазно торчал на морозе и спозаранку метался под пулями, павшей тьме возрадовались. До утра людям разрешено было пожить.

Бронепоезда не рискнули оставаться на правом берегу, упыхтели обратно в Батайск. А врид командира запасного полка корниловцев Филипский приказал ротам вернуться к вокзалу. Чревато было размазывать скудные силы по лабиринту большущего города.

Штаб прагматичный Филипский поселил в вокзальном буфете. Там, помимо голландки, в отведённом под кухню закутке имелась плита, а ещё обнаружены были запасы провизии. Форменная пещера Али-Бабы для иззябших, валящихся от усталости с ног бойцов, у которых почти сутки маковой росины во рту не было!

Чубатый ординарец Савка, пройда из макеевских[54]коногонов[55], по-шустрому раскочегарил плиту. Конфорку небрежно смахнул на пол, чтоб вода закипела скорее. Дождавшись бульканья, высыпал в чугунок щедрую жменю кубиков «maggi». Помещение быстро наполнилось дурманом мясного бульона. Скоромный аромат был чистой фикцией для сведущего человека, каковым являлся штабс-капитан Филипский. Временно исполняющий должность комполка до войны учился на химическом факультете и знал – эффект достигнут благодаря кислотному гидролизу растительных белков. Продукт «Maggi Kub» изобрёл один башковитый итальянец, чью фамилию память Филипского не сохранила.

– Начальник д-дивизии! – взволнованный дежурный офицер рта не успел захлопнуть, как в буфет по-хозяйски вторгся полковник Скоблин.

За ним – упыхавшимся обындевелым колобком – начштаба Капнин.

Напичканный событиями день Скоблин провёл в свойственной ему вездесущей манере. Верхом, в санях и пешком успел проинспектировать все участки фронта, на которых билась его дивизия.

Удостоил похвалы Пашкевича за грамотные действия. Числясь в резерве, второй полк нанёс врагу существенный урон, умудрившись при этом ни единого человека не потерять ранеными и убитыми. Обмороженные были, в такую погоду обморожений не избежать.

Мишу Чёрного пожурил за малахольность, за обстрел колонны с пленными. Посоветовал, с кавалерией взаимодействуя, не благоговеть перед генеральским чином их командира.

Филипского вместо приветствия огорошил вопросом:

– Почему топчешься?!

– Сделал всё возможное, господин полковник. Сопротивление кошмарное. Нахрапом на сей раз не выгорело, – каланча Филипский за должность не цеплялся, басил, что думал. – У меня большие потери. До двухсот человек выбито, с учётом раненых.

– А ты без потерь хотел? – одеревенелые пальцы Скоблина боролись с тугими крючками шинели.

Запасный полк на скорую руку был сколочен в Донбассе из мобилизованного населения, работал в составе дивизии месяц. Шахтёров Скоблину не жаль было, нерационально жалеть пушечное мясо, волей случая затесавшееся в ряды Добрармии.

– Прими, чумазый! – побеждённая шинель, взмахнув наизнанку вывернутыми рукавами, полетела в направлении ординарца Савки. – Как марковцы? Не сачкуют? – вопросы адресовались Филипскому.

– Никак нет. Тоже потери несут изрядные.

– Командует ими кто?

– Капитан Марченко. Однорукий.

– Однорукий? Это же Дионисий! Каким ветром инвалида обратно в строй надуло? Он же был комендантом штаба корпуса! Осенью я его там видел. Ну, да ладно. Офицер он, помнится, боевой, первопоходник как-никак. Бульон у тебя поспел, чумазый? Так какого рожна ты саботажничаешь?! Ну-ка, сообрази нам с Константином Львовичем по кружке! Константин Львович, ты чего в уголок забился? Всё скромничаешь? Причащайся! Твоим стратегическим мозгам надобно взбодриться.

– Благодарю, братец, – Капнин принял у Савки дышащую паром медную кружку, обхватил ладонями её исцарапанные бока, блаженствуя, сдавленный стон издал.

На несколько минут установилась тишина, нарушаемая лишь плямканьем губ, с опаской припадающих к огненным краям непрезентабельных посудин, и отрывистыми словечками «славно», «душевно».

Во время трапезы в буфет, прихрамывая, вошёл начальник артиллерии корниловцев, не так давно развёрнутой в бригаду из четырёх дивизионов, полковник Ерогин. Он прибыл в Темерник вместе с начдивом. Задержала его не хромота, старший артиллерист решил сперва наведаться на позиции первой батареи, проверить хозяйство подполковника Пио-Ульского.

– А ну, почтенному Льву Михайловичу поднесите, хозяева. Он всю дорогу кашлял, как чахоточник.

Смуглый горбоносый красавец восточного типа Ерогин, среди присутствующих самый возрастной, скептически понюхал содержимое кружки.

– Покрепче… кх… не найдётся?

– Рано праздновать! – Скоблин был ярым противником водки на передовой.

Кружки с бульоном опустеть не успели, а начальник дивизии уже принялся раздавать директивы.

– Лев Михайлович, Филипский жалуется, мол, красные уйму пулемётов выставили. Чуть рассветёт, посбивайте их к разэдакой матери, отворите дорогу пехоте. Потом, потом вам Филипский ориентиры сообщит. Не сбивайте с мысли!

Следующие указания адресовались начальнику штаба, тот автоматическим жестом извлёк из кармана гимнастерки записную книжку с привязанным к ней карандашиком.

– Пашкевичу, правофланговому, наступать на участке от Дона включительно до Садовой улицы исключительно. Дашкевичу – от Садовой до окраины города включительно. И так следовать на Нахичевань насквозь, до восточной окраины…

– Николай Владимирович, для уличного боя чересчур широкий участок первому полку нарезаете, – Капнин высказался настоятельно.

– Господи-ин капитан, – заиграл в ответ желваками начдив, – я помню, что, в отличие от вас, академического образования не имею. Однако военное училище окончил по первому разряду. С выпускным баллом – девять целых тринадцать сотых! К вашему сведению!

Начштаба от публичной, заведомо бесполезной дискуссии уклонился. Подумал – других вариантов всё равно нет, ударники могут рассчитывать только на свои силы.

«Марковцы нам приданы, но не подчинены. Кавалерия вообще самостоятельно оперирует. Вот какого, спрашивается, рожна Данилов умотал на север? Ладно, хоть дроздовцы приняли участок в Гниловской и обеспечивают наш левый фланг».

– Ночуем в первом полку, Константин Львович, – объявил начдив. – С утра там будет самое пекло.

Тактический замысел прояснился – очистить Ростов от красной шушеры должен персонально полковник Скоблин. И никто иной.

Когда старшие корниловцы собирались в дорогу, поступило донесение из штаба корпуса.

Донская конница генерала Гусельщикова заняла станцию Аксайская, перерезав железную дорогу на Новочеркасск.

Скоблин раздосадовано цыкнул кариозным, давно нуждавшимся в лечении зубом – прыткий ГенГус может составить конкуренцию.

11

8 февраля 1920 годаСтанция Батайск – станция РостовСрочный вызов к командующему дивизионом обкорнал и без того куцый сон Каньшина. Не ему одному «повезло», по тревоге были подняты все комброны. Полковника Баркалова интересовало их компетентное мнение относительно взятых накануне трофеев.

– Что из этого вооружения, господа, можно немедля развернуть на север?

По рукам пошёл список пленённых бронепоездов. Описание было поверхностное, вряд ли достаточное для серьёзных выводов.

– То, что отхватила гвардейская кавалерия, больше походит на вооружённые вспомогатели, – высказался командир тяжёлого бронепоезда «На Москву» Карпинский.

– Вычёркиваем! – Баркалов рьяно, так, что из-под пера брызнули чернила, вымарал несколько верхних строчек. – «Гром» также выносим за скобку как сошедший с рельсов. Он вчера корниловцам крепко докучал, пока наш Виктор Модестович героически его не турнул.

Офицеры заулыбались, а Каньшин поджал губы, шутка про героизм показалась ему сомнительной. Разве заслужил он упрёка в том, что «Гром» трусливо бежал при первых выстрелах «Руси»? Впадать в амбиции, впрочем, было недосуг, и капитан поторопился со своей репликой.

– «Товарищ Руднев» вооружён морскими пушками. Если у них семьдесят пять миллиметров калибр, разрешите мне позаимствовать огнеприпа-а-асов, – несвоевременную тягучую зевоту Каньшин в последний момент успел замаскировать ладонью. – Извините, господин полковник.

– Берите, сколько осилите. Я прикажу выделить вам дополнительно людей для погрузки.

– А я бы приценился к бронепаровозу «Смерть Директории», – у Воронова, командира «Атамана Самсонова», приданного штабом Донской армии, губа оказалась не дура.

– Бронепаровоз остаётся в Добровольческом корпусе, – с интонацией чёрствой, возражений не терпящей, парировал Баркалов.

Он выглядел переутомлённым. Лицо землистого цвета, помятое, под щелями слезящихся глаз набрякли коричневые мешки, одутловатая правая щека периодически подёргивалась. Косая наполеоновская прядка волос на просторах рано облысевшего лба небрежно растрёпана.

Человек, не знающий комдива‐6, мог ошибочно заподозрить его в пьянстве, тогда как измученный вид Владимира Павловича Баркалова объяснялся последствиями травмы, датированной ноябрём минувшего года.

…После оставления Харькова тяжёлый бронепоезд «Грозный» работал с дроздовцами. Ведя упорные арьергардные бои, «дрозды» начали отход к станции Мерефа. Сопровождать их «Грозный» не смог, так как рейдирующая конница красных исхитрилась оседлать железную дорогу в ближнем тылу. Крепость на колёсах двинула в обход и с горем пополам допыхтела до станции Основа, которая оказалась забита составами, уходившими на юг.

Начались мудрёные и очень нервозные маневры по расчистке бронепоезду дороги. Сочувствующие большевикам путейцы нашкодили при переводе стрелки, в связи с чем паровоз «Грозного» слетел с рельс и грохнулся на бок.

Баркалов находился в командирской рубке на тендере, руководил машинистом по рупорной связи. Крушение вышло внезапным, схватиться за поручень полковник не успел, его с размаху швырнуло на опрокинувшийся потолок, а дальше, пока локомотив кувыркался, трижды припечатало к стенам.

Извлечённый из своей башенки в полубессознательном состоянии Баркалов идти не смог, в площадку его транспортировали на носилках.

Пару часов отлежался и вернулся к исполнению обязанностей. Руки-ноги целы, голова не пробита, значит, к службе годен. А гул под черепом, тошнота и боли в позвоночнике – ерунда.

С того дня Владимир Павлович страдал тиком и жуткими мигренями, что такое полноценный сон, он забыл. Рекомендации докторов пройти полный курс лечения полковник отложил до лучших времён, а времена эти всё дальше и дальше за горизонт ускользали.

Баркалов – непримиримый и последовательный враг советской власти. В конце октября семнадцатого участвовал в боях с большевиками в Москве. После поражения уехал на Дон, вступил в Алексеевскую организацию, представлявшую собой кадр принципиально новой армии – Добровольческой. В «Ледяном» походе занимал должность начальника разведывательного отдела. С появлением в армии броневых поездов как опытный артиллерист получил назначение в бронепоездные части, где выказал лучшие командирские качества. Его продвижение по карьерной лестнице носило абсолютно заслуженный характер.

В конце совещания Баркалов поставил задачи на день. Они оказались предсказуемыми – помогать огнём и маневром штурмующей Ростов пехоте.

Ночью на станции Заречье оставался другой донской бронепоезд, «Атаман Платов». Ему предстояло отойти в Батайск для заправки водой. Исправна была одна колея, пришлось целых полтора часа дожидаться возвращения «Платова». Только после этого «Атаман Самсонов» и «За Русь Святую» попыхтели цугом в направлении Ростова.

За месяц регулярных выездов на позиции пейзаж сделался знакомым. Намётанный глаз артиллеристов различал среди однообразия снегов мелкие детали, каждая – потенциальный ориентир.

Пару вёрст одолели, достигли речки Койсуг. Стальной арочный мост через этот приток Дона белые взорвали, отступая. Ближний пролёт был разрушен полностью. Над пропастью свисал, угрожающе покачиваясь и скрипя, товарный вагон, удерживаемый остальным составом, искорёженным, варварски заваленным на бок. Сапёры толкнули его с обрыва, изощрялись, дабы максимально затруднить восстановление переправы. Вторая ферма одним концом держалась за высокий каменный устой «быка», другой её конец, оторванный взрывом, ржавой диагональю воткнулся в дно реки, вмуровался в лёд.

«Иллюстрация к Откровению Иоанна Богослова[56]в антураже двадцатого века», – такая мысль навещала капитана Каньшина при каждом выезде.

Ветка, по которой бронепоезда деникинцев курсировали на север, недавно ещё ограничивалась берегом Койсуга. Радуясь причине не лезть дальше, к чёрту в пекло, солдатня тут всегда хохмила: «Станция Березай, кому надо – вылезай!»

Теперь появился обводной мост. Примитивное грубое сооружение на козлах из сколоченных «иксом» неотёсанных брёвен, завибрировало, когда на него вползла страдающая одышкой многотонная махина.

Надёжность времянки была обоснована инженерными расчётами. Вчерашний день их подтвердил, и всё равно у каждого из заточённых в бронированном склепе похолодело под ложечкой. Господи Иисусе, пронеси!

Каньшин – не исключение. Чтобы отвлечься от страхов, он переключил внимание на влачащееся мимо предмостное укрепление.

Перед окопами, отрытыми вдоль берега, колючие проволоки в два кола. Бойницы в бруствере обшиты тёсом. Обильный снежный покров придал фортификации бутафорский вид – траншейки мелкие, низкие, округлых форм брустверы походят на валики турецких диванов.

К «быку» взорванного моста прилепился дощатый сарайчик. Благодаря сугробу на крыше закопчённая печная труба едва выглядывает. Тянущийся из сарая телефонный провод провис на рогатках под гнётом снега.

Здесь стояла застава первого Алексеевского полка. Уму непостижимо, как пехота выдерживала морозы в хилом скворечнике.

Алексеевцы всегда стайкой выбегали к бронепоезду, махали руками. Мальчишки, командовал коими юнец-подпоручик, радовались, что за ними есть настоящая сила.

Никто сейчас из сарая не выпорхнул. Какая надобность держать под мостом заставу, коли ушли на Ростов войска? Потому и траншеи не чищены.

Правее в пойме торчала покалеченная водокачка, ровнёхонько две версты до неё. За месяц боёв выгодный пункт наблюдения множество раз кочевал из рук в руки.

Обводной мосток остался позади. Разрешается перевести дух. Ненадолго, до большого моста через Дон.

Нынче боевая часть «Руси» вышла в составе двух бронеплощадок. А то ведь был период, когда площадка № 1, наследство покойного «Витязя», простаивала в ремонте.

…Двадцатого января красные навалились на Батайск серьёзно, к самой окраине подступили. От семафора по ним крыл шрапнелью бронепоезд Каньшина. Соответственно, он навлёк на себя огонь сразу нескольких ростовских батарей. Кроме того, со станции Заречье взялся жарить броневой поезд большевиков. Из 42-линейного орудия, шутка ли?!

«За Русь Святую» вынудил атакующую пехоту залечь. Разогнал пулемётные тачанки и гурты всадников.

Вражеская бомбардировка меж тем силилась, одна из гранат перебила путь позади бронепоезда. Пространство для маневра скукожилось до полуверсты.

В паровоз ударил «чемодан», спасла слоёная броня из высокосортной стали, снаряд срикошетировал и лишь потом разорвался. Ба-бахх! В результате попадания контузию заработал машинист Никандрыч.

Б-бах! Взрыв очередного снаряда перебил ось колесной пары первой бронеплощадки, грохоча и скрежеща, повалилась та боком на рельсы, намертво обездвиживая весь состав.

Пальбы по поднявшейся советской пехоте Каньшин не прекратил, хотя понимал, что превратился в завидную статичную мишень.

На выручку ему пришёл «Атаман Самсонов», завесил беглым огнём. Красные артиллеристы поддались на удочку, перенесли стрельбу на забияку.

С разрешения комдива Баркалова покалеченная площадка в комплекте с командой оставлена была у семафора. «За Русь Святую» сдал задом к Батайску, на стрелке перешёл на соседний путь и вернулся к отцепленному вагону. Встал с ним борт о борт. Началась муторная канитель по возвращению подранка на рельсы при помощи ломов, лебёдки, американского реечного домкрата и отборного русского мата.

Неравная дуэль стоила «Самсонову» контрольной площадки. Он потерял её, напропалую маневрируя. Не успел затормозить перед порванными гранатой рельсами. Теперь наступила Каньшина очередь прикрывать собрата, пока люди Воронова чинят путь.