Полная версия

История Древнего мира. 5–6 классы

С течением времени писцы упростили свою письменность. Благодаря тому, что писали палочкой на сырой глине, рисунки-слова превратились в группы клиньев. Клинья располагались по-разному в каждой группе. Часть знаков имела значение целых слов, несколько знаков получило буквенное значение, но большинство их обозначало отдельные слоги.

Написанная табличка обжигалась и делалась твёрдой, как камень. Знаков было свыше 500, и научиться писать было очень трудно. Клинообразное письмо шумеров заимствовали у них многие соседние народы.

Вавилонскую клинопись было прочесть столь же трудно, как и египетские иероглифы. Над разбором её трудились многие учёные в течение нескольких десятков лет. Способ чтения клинописи открыл Гротефе́нд. Окончательно установил чтение клинописи англичанин Ро́улинсон.

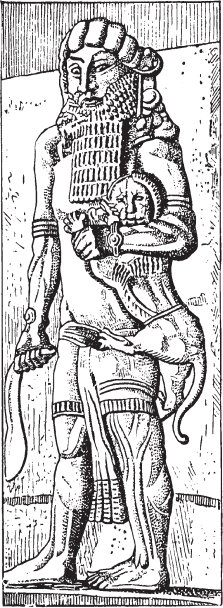

Поэма о ГильгамешеБольшая поэма была составлена из шумерских сказаний о похождениях Гильгаме́ша – древнего царя-богатыря. Гильгамеш был «на две трети бог, на одну треть – человек». Вместе со своим другом он совершал различные подвиги: он убил льва и уничтожил всё злое в стране, поразил страшного великана – владыку дремучего кедрового леса, победил небесного быка. В конце поэмы рассказывается о том, как Гильгамеш отправился в дальнее странствование, чтобы узнать тайну бессмертия. Но получить бессмертие ему не удалось.

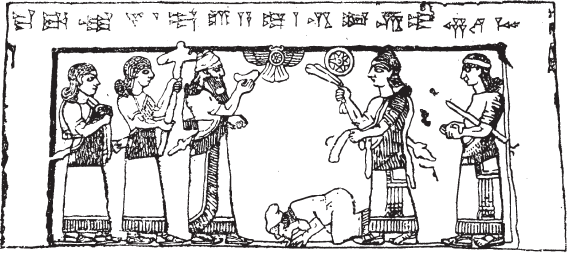

Гильгамеш с побеждённым львом

Религия и мифы

В качестве богов вавилоняне почитали небесные светила: Солнце, Луну и пять планет. Когда главным городом стал Вавилон, то вавилонские жрецы и цари сделали местного бога Мардука главным богом, объявив его царём всех богов.

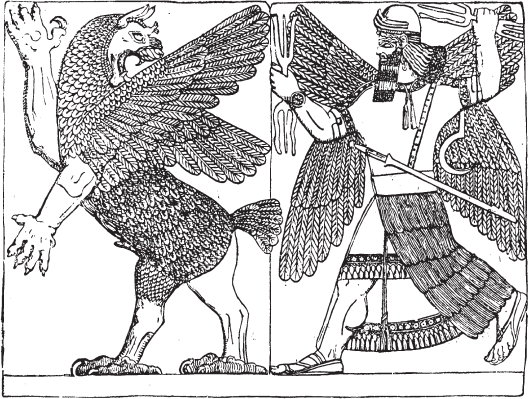

Бог Мардук побеждает чудовище

Сохранился миф вавилонян, возникший ещё у шумеров. Он рассказывает о сотворении мира. Первоначально не было ни земли, ни неба, а одно только море. Это море представлялось в виде чудовища Тиамат. В борьбу с ним вступил бог Мардук. Он убил Тиамат и разрезал тело этого водяного чудовища. Одну половину тела чудовища он поднял вверх и сделал из неё небо, а из другой половины сделал землю, море и реки. Затем он разбросал по земле семена растений, из земли создал животных и людей, а потом выстроил храмы и города.

Вавилонский поэт продолжил этот миф. По его рассказу, после сотворения мира Мардук построил на небе храм и город Вавилон, по образцу которых будто бы был выстроен земной Вавилон с храмом Мардука. Так жрецы прославляли столицу Вавилон и своего бога Мардука.

В земледельческой Вавилонии почитался бог плодородия Тамму́з. Миф о Таммузе похож на египетский миф об Осирисе. Рассказывали, что Таммуз умер и попал в подземное царство. На земле прекратилась жизнь, растения увяли. «Тот, кто лелеет ростки на земле, больше не живёт. Владыка земной силы больше не живёт», – так оплакивала богиня Ишта́р своего умершего мужа Таммуза. Она отправилась за ним в подземное царство. С большими трудностями Иштар удалось пройти через семь ворот подземного мира и вернуть Таммуза на землю. С его возвращением вся природа ожила.

Легенда о потопеОчень интересна легенда, связанная с распространённым преданием о Всемирном потопе. В этой легенде рассказывается, как однажды Утнапишти́му – благочестивому предку Гильгамеша – явился во сне бог. Он предупредил Утнапиштима, что на землю в наказание за пороки людей посылается потоп. Желая спасти Утнапиштима в награду за его благочестие, бог велел ему соорудить большой корабль (ковчег) и перебраться на него. Утнапиштим так и сделал и забрал с собой в ковчег всю свою семью, а также несколько животных (домашних и диких) и семена различных растений.

Лишь только забрезжил утренний свет, как появилась громадная чёрная туча. Наступила тьма. Начался Всемирный потоп. Смерть охватила землю. Погибло всё живое. Только ковчег Утнапиштима плавал по безбрежному водному пространству. Шесть дней продолжалась ужасная буря. На седьмой день море успокоилось, и ковчег пристал к горе.

Когда вода стала спадать, Утнапиштим выпустил из ковчега птиц и животных. Вновь началась жизнь на земле. Бог сначала был недоволен, что в ковчеге спасся не один Утнапиштим. Но потом он смилостивился и даже даровал бессмертие Утнапиштиму и его семье. Эта легенда порождена частыми наводнениями, происходившими в Двуречье вследствие разлива рек Тигра и Евфрата. Легенда эта была широко известна в народе. Позднее её заимствовали древние евреи.

Астрономия и математикаШумерские и вавилонские жрецы положили начало астрономии – науке о движении небесных светил. Они хорошо знали расположение звёзд на небе и пути их движения. Это было нужно для того, чтобы узнавать, когда наступит наводнение, и приготовить к тому времени все каналы и плотины. Свои наблюдения жрецы делали на храмовых башнях.

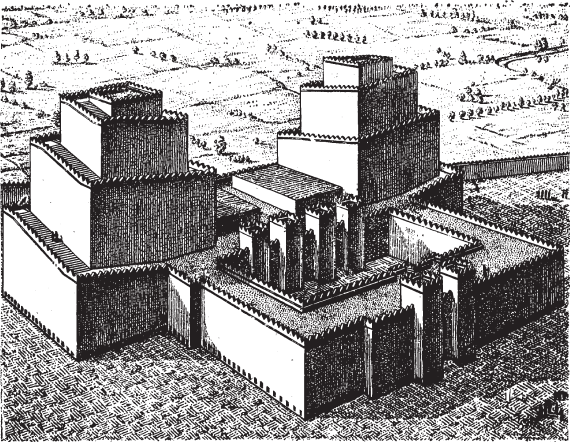

Храм Ану-Адада в Ассуре (реконструкция)

По движению небесных светил жрецы якобы узнавали волю богов и предсказывали будущее.

Вавилонский год состоял из 12 месяцев, а месяц – из 4 семидневных недель. Каждый день недели был назван по имени одного из главных небесных богов. Основы вавилонского календаря перешли к римлянам, завоевавшим позднее восточные страны, а от римлян – к современным народам.

Вавилоняне считали, что небесный свод обращается в 24 часа. Каждый час состоял из 60 минут. Это вавилонское деление суток сохранилось до наших дней.

Ассирийский царский дворец в Хорсабаде (реконструкция)

Для астрономических вычислений, для строительных работ и возведения водных сооружений требовалось знание математики. Вавилоняне и ассирийцы хорошо знали геометрию.

Все эти астрономические и математические познания вавилонян перешли к грекам, а от греков – к европейским народам.

Архитектура и скульптураНаселение Двуречья рано научилось воздвигать храмы и дворцы. При раскопках первым был открыт Хорсабадский дворец (около города Ниневии). Дворцы строили большей частью из кирпичей, приготовленных из глины. Особенно замечательны дворцы ассирийских царей. Стены их были украшены многочисленными барельефами, изображавшими эпизоды военных походов и сцены мирной жизни. У входа во дворец стояли огромные крылатые быки с человеческими головами. Они должны были охранять дворец и живущих в нём от злых демонов, в которых верили ассирийцы.

Тысячи рабов строили эти дворцы и храмы. Рабы набирались главным образом из пленных, захваченных ассирийцами. Многие из рабов трудились в цепях или с кандалами на ногах, другие были прикреплены друг к другу железными прутьями, вдетыми в кольца их поясов. За рабами присматривали вооружённые надсмотрщики: до нас дошло много изображений с такими сценами.

III. Финикия, Иудея, Персия

§ 18. Финикия

На восточном берегу Средиземного моря у Ливанских гор находилась Финикия. Горы здесь местами близко подступают к морю, местами же отступают от берега, и там море врезается в сушу, образуя бухты и заливы. В Финикии не было равнин, где можно было в больших размерах заняться скотоводством или земледелием. Только по склонам гор и кое-где в заливах разводились маслины и виноград. По берегу моря, в удобных заливах жители занимались рыбной ловлей. Постепенно из рыбацких посёлков здесь выросли города. Но финикийцы главным образом занимались торговлей.

Финикийские городаКаждый финикийский город был самостоятельным и представлял собой отдельное государство. В каждом городе был свой царь, и при нём совет из богатейших купцов.

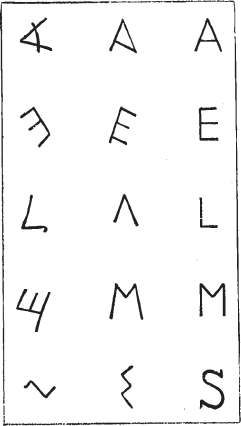

В Финикии было много рабов. Больше всего труд рабов применялся на кораблях, где их использовали как гребцов. Работа гребцов считалась самой тяжёлой. Купцы приковывали рабов цепями к бортам корабля из боязни, что рабы взбунтуются во время плавания.

Каждый город имел своего бога-покровителя. Богам воздвигались великолепные храмы по египетскому образцу. Из городов выделялись Тир и Сидон.

Почти все города Финикии принуждены были платить дань сначала египтянам, потом ассирийцам. Один только город Тир не платил постоянной дани.

Это был хорошо укреплённый город, расположенный частью на берегу, частью на близлежащем скалистом островке. Такое положение Тира превращало его в совершенно неприступную крепость; даже ассирийцы не могли его взять. Расцвет финикийских городов относится к X–VIII вв. до н. э.

Торговля и мореплавание. КолонииВ Финикии рано развилась торговля. Финикийские купцы вывозили из своей страны рыбу, вино, оливковое масло, кедровый лес и ремесленные изделия: серебряную и стеклянную посуду, пёстрые ткани. Финикия особенно славилась своей пурпуровой краской. Эта яркая и прочная краска добывалась из особой раковины, водившейся в море около Тира. Раковины доставали рабы, которых финикийцы заставляли спускаться на дно моря. Финикийцы торговали также рабами, скупая военнопленных в тех странах, которые вели много войн.

В поисках рабов, руды, золота, слоновой кости и т. д. финикийские купцы плавали по всему Средиземному морю. Они проплыли через Гибралтарский пролив и поднялись к северу вдоль европейского берега вплоть до Британии. Они плавали также вдоль западных берегов Африки. По пути финикийские купцы грабили встречные корабли и население прибрежных городов и деревень, похищали мирных жителей и продавали их в рабство.

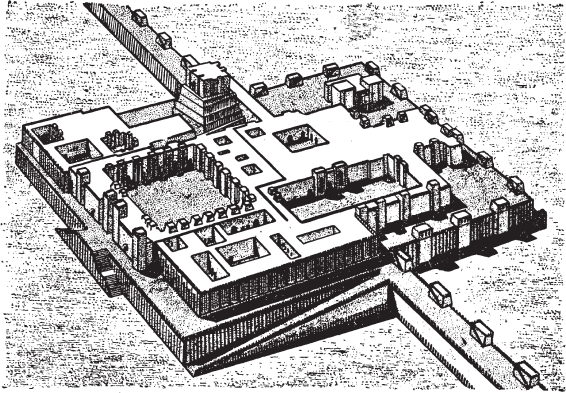

Развитие алфавита: слева – финикийские буквы; в середине – древнегреческие; справа – латинские

Финикийцы были отважными мореплавателями. Они на своих кораблях достигали самых отдалённых мест Средиземного моря.

Финикийские корабли

На побережье они устраивали пристани для погрузки и разгрузки кораблей. Со временем эти пристани превратились в города-колонии финикийских купцов. Так образовались торговые финикийские колонии. Они были расположены на островах Средиземного моря и по его побережью. В частности, много колоний было образовано финикийцами на юго-восточном побережье Испании (например, Ка́дис).

Самой крупной их колонией был Карфаген, ставший впоследствии самостоятельным государством (на севере Африки).

Финикийская культураСталкиваясь с различными народами, финикийцы заимствовали культуру этих народов и переносили её в другие страны. Финикийцы создали свою литературу, частично дошедшую до нас. Во II тысячелетии до н. э. финикийцы составили алфавит из 22 букв. Это письмо было проще и удобнее, чем египетские иероглифы или вавилонская клинопись. Поэтому финикийский алфавит получил широкое распространение. На нём основан греческий алфавит, из которого произошли почти все другие современные алфавиты.

§ 19. Царства Израильское и Иудейское

Царства Израильское и Иудейское сложились в Палестине. Палестина – узкая полоса земли, расположенная к юго-востоку от Финикии. Её орошает река Иордан, которая протекает по холмистой долине, окаймлённой горами, и впадает в Мёртвое море. Вода в этом море настолько насыщена солью, что существование живых организмов в нём невозможно.

В Палестине встречаются небольшие долины, покрытые лугами и пашнями, садами и виноградниками. Страна пересечена во многих местах горами, образующими суровые и малоплодородные местности.

К югу тянется дикая безлесная область, переходящая в пустыню. Во время дождей эта область покрывалась сочной травой и превращалась в тучное пастбище для скота. В засуху же трава выгорала, и скотоводы должны были подниматься в горы в поисках корма для своих стад.

Еврейские племена. Борьба с филистимлянамиОколо середины II тысячелетия до н. э. в Палестину пришли из южных и восточных степей и пустынь еврейские племена – израильтяне и иудеи. До прихода в Палестину эти племена жили родами; в оазисах пустыни занимались они скотоводством. Постепенно роды распадались на большие патриархальные семьи, владевшие собственными стадами скота.

При вторжении в Палестину израильтяне и иудеи отчасти истребили, отчасти покорили прежнее население. В занятых областях каждое племя селилось общинами и постепенно переходило к земледелию. Израильтяне поселились на севере, где были плодородные долины. Иудеи заняли горную область к югу от израильтян.

С течением времени побережье Средиземного моря захватили воинственные племена филистимлян. Они стали совершать набеги на соседние области Палестины. Израильтяне вели с ними почти столетнюю борьбу. Во время этой борьбы наиболее отважные вожди провозглашали себя «царями Израиля».

Царство Давида и СоломонаОкончательное объединение еврейских племён произошло при царе Давиде (около 1000 лет до н. э.), одном из вождей иудейского племени. Давид разбил филистимлян и отбросил их к морю. Затем он объявил столицей Иерусалим. Так образовалось Еврейское царство. Давида поддерживала знать. Она состояла из прежних родовых старейшин и военной дружины. Царь щедро раздавал своим воинам поля, сады и виноградники из общинных земель и одарял их рабами.

После смерти Давида на престол вступил его сын Соломон. При нём в Иерусалиме велось большое строительство. Были сооружены богатый храм главному иудейскому богу Яхве и великолепный царский дворец. Эти работы требовали больших расходов и большого количества рабочих рук. Соломон увеличил налоги, которые были и без того тяжелы.

Покорённое население и крестьяне, жившие общинами, отрывались от своих работ и сгонялись на царские постройки. Израильтяне должны были платить зерном и оливковым маслом царю города Тира за то, что он доставлял кедр и кипарис для построек. Постепенно среди населения, особенно среди израильтян, возникло сильное недовольство.

После смерти Соломона северная область отошла от Иудеи и стала самостоятельным Израильским царством.

Положение крестьянЧерез Палестину проходили торговые пути, соединявшие Египет с Двуречьем. В связи с этим в городах появились рынки, куда съезжались купцы со своими товарами.

Разбогатевшая от торговли знать стала захватывать крестьянские общинные земли. Первыми показали пример цари, отобравшие себе понравившиеся им сады и виноградники. Вельможи и военная знать отбирали у крестьян землю за долги. Среди крестьян появилось много рабов-должников. Всё это вызывало сильное недовольство крестьян.

Частые войны царей друг с другом, а также с Ассирией вконец разорили крестьянское хозяйство. То там, то здесь вспыхивали народные движения против знати и богачей.

Падение Израиля и ИудеиВ это время на Израиль стали наступать ассирийцы. Внутренняя борьба и война с Иудеей ослабили Израильское царство. Оно недолго могло сопротивляться ассирийцам. В 722 г. до н. э. ассирийцы окончательно завоевали Израильское царство, а иудейские цари признали себя «слугами» ассирийского царя и обязались платить ему дань.

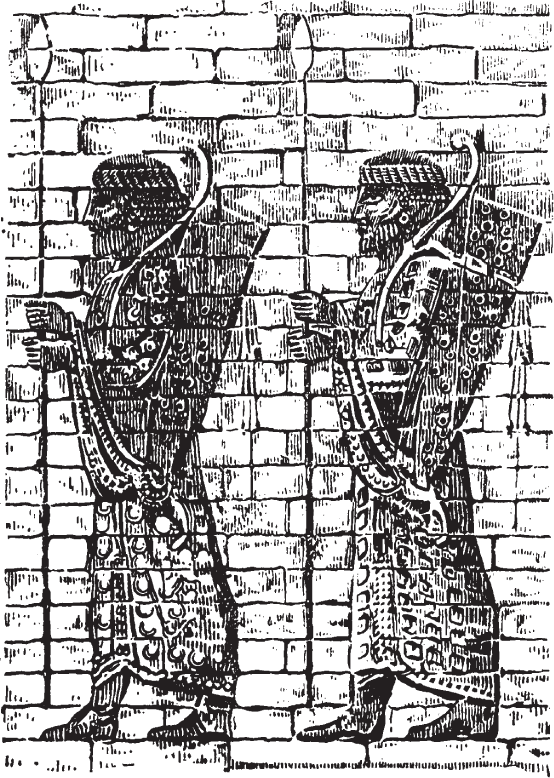

Израильский царь преклоняется перед царём ассирийским

Иудейское царство просуществовало ещё около ста с лишним лет. Но в 586 г. до н. э. войска Навуходоносора захватили и Иудею. Царский дворец был разрушен, великолепный храм Соломона сожжён, а иудеи уведены вавилонянами в плен.

Так потеряли свою независимость царства Израильское и Иудейское.

О культуре Древней Иудеи свидетельствуют многие памятники. У евреев очень рано появилась своя письменность. Главным памятником их культуры является Библия. Эта книга включает в себя произведения еврейской литературы, летописи, множество мифов и другие сказания.

§ 20. Персия

Страна и население. РелигияДревние персы жили на Иранском плоскогорье. Две трети этого плоскогорья занято пустынями и солончаками. Дожди выпадают здесь редко: летом реки и озёра пересыхают. Удобной для обработки земли мало. Горы Ирана богаты железом и медью, разноцветным мрамором, драгоценными камнями.

Персы занимались земледелием, сеяли просо, ячмень, пшеницу, разводили фруктовые сады. На широких просторах плоскогорья бродили кочевники-скотоводы. Между земледельцами и скотоводами была постоянная вражда.

Персы верили в существование добрых и злых духов. Царём всех добрых духов они считали бога Орму́зда. По их преданию, тело его состоит из небесного света, одеяние его усеяно звёздами, а само солнце – его всевидящее око. Бог зла назывался Арима́ном. Персы думали, что он живёт в пустыне, в вечной тьме и создал всё злое на земле: болезни, несчастья, дурные поступки. Ормузд и Ариман будто бы ведут между собой вечную борьбу, которая должна закончиться победой доброго бога. Вторым после Ормузда был бог солнечного света Митра.

В середине VI в. персидский царь Кир (559–530 гг. до н. э.) объединил под своей властью все племена, жившие на Иранском плоскогорье.

В числе их он завоевал царство Мидию, расположенное к северо-западу от Персии. Со своим войском Кир прошёл в Малую Азию и завоевал её, дойдя вплоть до берегов Эгейского моря. Вслед за тем он покорил Финикию и Палестину, а в 539 г. до н. э. взял город Вавилон и сделал его столицей Персии. В 525 г. до н. э. сын Кира Камбиз завоевал Египет. Таким образом, все страны древнего Востока были объединены персами в одно большое государство.

Дарий и его реформыПосле смерти Камбиза некоторые покорённые народы пытались отделиться от Персии. Началась борьба, закончившаяся при царе Дарии I (522–486 гг. до н. э.). Дарий снова подчинил Персии все завоёванные раньше области и укрепил государство.

Персидский царь Дарий

Никогда ещё Персия не была такой могущественной и богатой. Границы её простирались от реки Инд до пустыни Сахара. Берега Персидского царства омывались Черным, Эгейским, Средиземным, Каспийским, Аральским и Красным морями, Персидским заливом и Индийским океаном.

Всю огромную территорию своего государства Дарий разделил на ряд областей – сатрапий. Сатрапиями управляли наместники, называвшиеся сатрапами. Они должны были заботиться о своевременной уплате податей. Сверх царских податей они собирали с населения и большие налоги в свою пользу. Сатрапы имели большую власть. Они арестовывали и казнили людей без всякого суда, сгоняли крестьян на «царские работы» и т. д.

За сатрапами следили тайные царские чиновники – «глаза и уши» царя. Они доносили царю обо всём, что делалось в сатрапиях.

Царь был полным хозяином в стране. Его распоряжения беспрекословно выполнялись. Все подданные трепетали перед ним.

Дороги и торговляВо все концы Персидского царства были проложены дороги. Они соединяли столицу со всеми сатрапиями. Самая большая дорога, от первоначальной столицы Персидского царства до берега Эгейского моря, была длиной в 2500 км. Эта дорога называлась «царской». По ней регулярно ездила царская почта.

На расстоянии 1–2 км друг от друга были расставлены всадники; они передавали срочные донесения эстафетой. Один всадник стремглав проезжал один-два километра и передавал указ другому всаднику, тот – следующему, и т. д. Так «почта» пробегала огромное расстояние от любой сатрапии до столицы в два-три дня. Недаром греки говорили, что персидский царь, сидя в своей столице, ест свежую рыбу из Эгейского моря.

Дороги служили не только для военных целей, но и для торговых караванов. Купцы могли безбоязненно проезжать со своими товарами, так как дороги охранялись стражей. Благодаря хорошо содержавшимся дорогам была налажена персидская торговля с Индией и с государствами Средиземного моря.

Богатства персидского царяДарий получал ежегодно из всех своих сатрапий огромное количество золота. Оно хранилось большими слитками в сокровищнице дворца. При Дарии впервые стали чеканить золотую монету. На одной стороне монеты был изображён персидский стрелок, на другой – портрет царя Дария. Монеты эти назывались «дариками».

В своей новой столице Персеполе Дарий построил великолепный дворец. Из всех сатрапий доставлялись сюда драгоценные материалы. Лучшие мастера Египта, Вавилонии, Финикии и других стран работали на постройке дворца.

Около 15 тысяч слуг наполняли царский дворец. Царская стража состояла из тысячи всадников и 10 тысяч пехотинцев. Царь был окружён неслыханной роскошью; он одевался в шитые золотом пурпурные одежды. Никто не смел приблизиться к царю, чтобы не осквернить его своим дыханием. Бо́льшая часть доходов с сатрапий шла на содержание царского двора.

В то время как царь и знать утопали в роскоши и богатстве, жители подчинённых Персии государств влачили жалкую, полуголодную жизнь. Большие подати разоряли некогда цветущие города.

Персидские воины

Население самой Персии не платило дани, но крестьяне были обязаны поставлять царю войско и делать ему богатые подарки. Это разоряло их так же, как подати разоряли покорённые области. Только военной силой удерживались в повиновении покорённые народы. Поэтому огромное Персидское царство просуществовало недолго. В 331 г. до н. э. оно было завоёвано греками и распалось.

IV. Древняя Индия

§ 21. Древняя Индия. Страна и её население

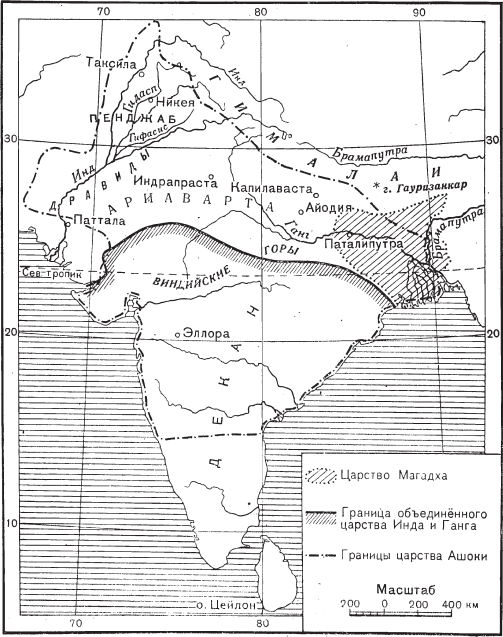

Природа ИндииИндия находится в южной части Азии. Северная часть Индии называлась в древности Арьява́ртой, или страной завоевателей – ариев. На севере её тянется цепь высоких Гималайских гор, а с юга она граничит с пустыней и полосой Виндийских гор. Этими горами Арьяварта отделяется от Дека́на – южной части Индии.

Карта Древней Индии

Арьяварта состояла из плодородных долин двух рек – Инд и Ганг.

Инд берёт начало с вершин Гималайских гор, где тающие снега образуют бурные потоки. Эти потоки питают Инд. Инд имеет пять притоков и несёт свои воды в западную часть Индийского океана. Плодородная долина этих рек называется Пятиречьем (Пенджаб).

С Гималаев же течёт и Ганг, который впадает в восточную часть Индийского океана. Ганг образует в Арьяварте вторую, более обширную и плодородную долину.

Природа Индии поражает своим великолепием и грандиозностью.

Уже в древности на Индию смотрели как на страну чудес. В её непроходимых дремучих лесах со сплошными порослями бамбука водятся различные звери и ядовитые змеи.

Тропические грозы и бури, разливы Инда и Ганга приносили гибель и разрушение жителям Индии. Всё это порождало у них страх перед природой.

ДравидыВ древности Индию населяли племена дравидов. Археологические раскопки в южной части долины Инда обнаружили развалины их древних сооружений из камня и кирпича (храмы, жилища), остатки водопроводов, оросительных каналов, уличных водостоков, различного рода предметы утвари, статуэтки, а также изделия из золота и серебра. В числе археологических памятников найдены и образцы письма – надписи, сделанные на камне, глине, на слоновой кости. Эти надписи учёные ещё не разобрали.

Открытия, сделанные при раскопках, показывают, что дравиды были первым культурным народом в долине Инда. У них была довольно высоко развитая техника и большие богатства, созданные трудом подневольного населения.

Древнеиндийские воины

Арии. Порабощение дравидов

Во II тысячелетии до н. э. долину Инда завоевал народ, называвший себя «ариями», т. е. «благородными» или «властителями». Они называли себя так в противоположность покорённому народу, который называли «да́зиями», т. е. рабами.

Арии подчинили себе дравидов и обратили их в рабов. Новые властители заимствовали дравидийскую культуру. Потом образовали они в долине Инда несколько маленьких государств. Во главе каждого государства стоял царёк, называемый раджей. Во время войн эти маленькие государства объединялись в одно большое государство, и тогда правителем его становился магараджа («большой царь»). Раджи вели войны и управляли государством.

О борьбе между ариями и дазиями, о войнах, о самом раннем периоде Индии мы узнаём из древнейших индийских сказаний. Собрание этих сказаний и мифов о богах известно под именем Веды.

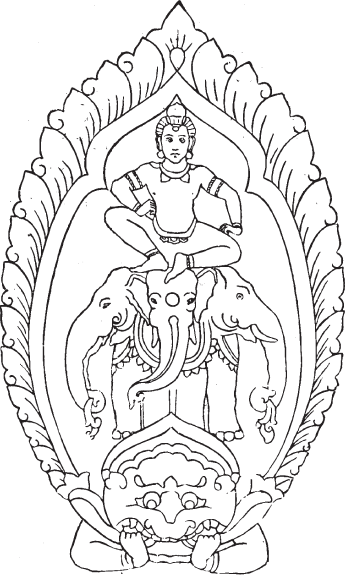

Бог Индра на трёхголовом слоне

Занятия населения

В Индии жило много различных племён. Все они позднее стали известны под общим именем индусов. Главным занятием индусов было скотоводство и земледелие. Разведение коров занимало первое место. Корова считалась священным животным и пользовалась большим почётом. Богатство отдельных хозяев измерялось количеством коров. Индийские легенды рассказывают даже о войнах, которые велись из-за коров.