Полная версия

История Древнего мира. 5–6 классы

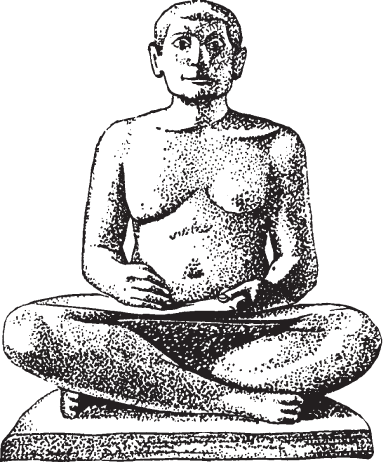

Понятно, что научиться египетскому письму было гораздо труднее, чем нашему. Ученики в школах писцов учились по пять-шесть лет, пока не начинали свободно писать. Во время трудного учения мальчиков не раз наказывали. На полях египетских тетрадей-папирусов мы часто можем встретить такие пословицы: «Уши мальчика на его спине. Он слушает, когда его бьют». Но быть писцом было очень выгодно и почётно, поэтому ученики выносили все эти наказания. Конечно, писать и читать учились главным образом сыновья богатых и знатных людей. Египетские крестьяне грамоты не знали.

Статуя писца (Египет)

Литература

Кроме надписей и других документов, до нас дошло также много произведений египетской литературы. Фараоны и знать любили слушать рассказчиков. Любимые фараоном и знатью произведения записывались и клались обычно в их гробницы вместе с мумией.

Большой известностью пользовалась повесть «О потерпевшем кораблекрушение». В ней рассказывалось о приключении воина, которого царь послал на корабле по Красному морю в рудники. По дороге началась сильная буря, корабль пошёл ко дну, а воин был выброшен на чудесный остров, где царствовал змей. Четыре месяца жил воин у змея, пока не пришёл за ним корабль из Египта. Прощаясь со своим гостем, царь-змей дал ему благовонное масло, драгоценное дерево, слоновую кость, обезьян и много других предметов в подарок фараону. (Папирус, на котором записана эта сказка, хранится в Эрмитаже в Ленинграде.)

Очень любили цари и знать также рассказ о приключениях Синухета – одного вельможи, попавшего в опалу. Ему пришлось бежать из Египта в Сирию, где он жил много лет, пока фараон не простил его. Тогда Синухет вернулся в Египет, и фараон возвратил ему его богатства.

Были рассказы о жрецах и волшебниках, совершавших необыкновенные чудеса, о богах, помогавших своим любимцам-фараонам, и т. д.

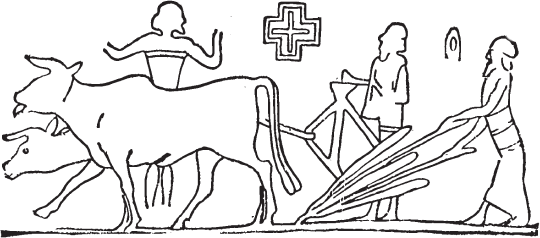

Народная масса не знала этой литературы. Но рыбаки, пастухи, носильщики, крестьяне имели свои песни и сказки. Так, крестьяне во время молотьбы, понукая быков, которых гоняли по снопам, чтобы вытоптать из снопов зерно, распевали песенку:

Молотите для себя, молотите для себя,Вы – волы, молотите для себя.Молотите для себя солому для кормаИ зерно для ваших господ.Не давайте себе отдыха, —Нынче ведь прохладно…АрхитектураО египетских дворцах и домах знати мы можем судить главным образом по рисункам. Эти дворцы и дома строились из необожжённого кирпича и дерева, даже колонны были из пальмовых стволов. Время разрушило эти постройки.

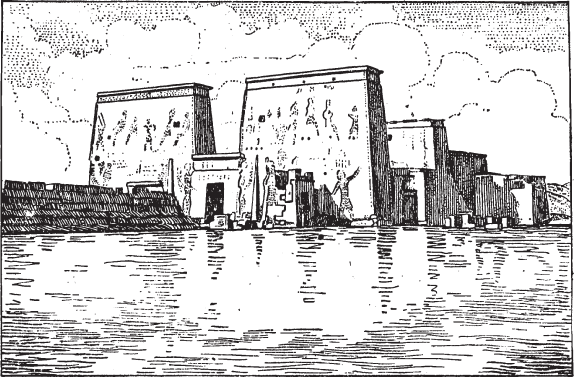

Развалины храмов существуют и до сих пор. Их строили из «вечного камня» – известняка, песчаника, гранита.

Полуразрушенные колонны с красивыми верхушками в виде пучка папируса или цветка лотоса, остатки стен с надписями и рисунками до сих пор поражают своей красотой.

В области математики и астрономии египтяне накопили много знаний, которые позволили разработать календарь и пользоваться им в своей хозяйственной деятельности. В медицине также были достигнуты большие успехи. Бальзамирование трупов познакомило египтян со строением человеческого тела.

Храм Исиды в Египте

Египтяне были в числе первых народов древности, у которых появились письменность, литература, наука и искусство.

I I. Древнейшие государства Двуречья

§ 12. Южное Двуречье, его природа и население

В долине рек Тигр и Евфрат население появилось так же давно, как и в Египте. Долина эта называется Двуречьем, или Месопотамией (т. е. долиной между рек). Древнейшие государства образовались в южной части Двуречья, примыкающей к Персидскому заливу.

Природа МесопотамииПочва Южной Месопотамии так же, как и Египта, не может давать урожая без орошения. Больше полугода там слишком много влаги, а в остальное время часто стоит жестокая засуха. В Южном Двуречье в ноябре и декабре льют постоянные дожди, превращающие местами почву в болото. Не успевает просохнуть земля после дождей, как в марте начинается разлив Тигра и Евфрата. Реки разливаются очень широко. Вода спадает очень медленно: только в августе – сентябре реки входят в свои берега.

Во время наводнения и после него до ноября стоит сухая погода. Почва высыхает очень неравномерно. На высоких местах она высыхает быстро, ссыхается, как камень, и трескается. А в низких местах вода застаивается, и образуются болота, распространяющие болотную лихорадку. Поэтому в Южном Двуречье нужно много и упорно работать, чтобы получать хорошие урожаи.

Водные сооруженияДревнейшее население Южного Двуречья – шумеры – построили сложную систему сооружений для осушения заболоченных пространств и для сохранения воды в засушливое время года.

Шумеры начали строить первые водные сооружения ещё до образования государства, когда они жили родовыми общинами.

Поля, огороды и сады они окружали плотинами, не пропускавшими воды. Кроме того, они прорыли целую сеть каналов. Свои поселения, дворцы и храмы шумеры строили на искусственных насыпях, чтобы вода не затопляла зданий во время разлива.

Вследствие рыхлости почвы каналы и плотины легко обваливались и затягивались глиной и илом. Поэтому за ними требовался постоянный надзор.

Шумеры сеяли на своих полях ячмень и пшеницу, разводили в огородах лук, огурцы и другие овощи; в садах росли финиковые пальмы.

Поля Двуречья были очень плодородны благодаря наносам ила. Земля была главным богатством Двуречья. Там не было ни лесов, ни полезных ископаемых.

Объединение ДвуречьяШумеры объединились в города-государства. Из шумерских городов были наиболее известны Ниппур, Ур, Урук, Лагаш и др. Во главе каждого города-государства стоял правитель – пате́си, который управлял вместе со знатью. Массу населения составляли крестьяне, ремесленники и рабы.

Между городами происходили постоянные войны, каждый город хотел захватить себе лучшие земли. Воевали шумеры и с государством к востоку от них – Эламом. Около 2316 г. до н. э. правитель области Аккад (к северу от шумеров) по имени Саргон объединил все города Двуречья в одно царство. Саргон первый стал называть себя «царём четырёх стран света».

Но и после объединения войны не прекращались. Воинственные горные племена с востока совершали постоянные набеги и не раз завоёвывали государства Двуречья.

§ 13. Вавилонское царство

Вавилонское царство. Царь ХаммурапиНа севере Двуречья, там, где Тигр и Евфрат близко подходят друг к другу, был расположен город Вавилон. Вначале это был посёлок, но постепенно Вавилон сделался торговым центром, так как в нём сходились многие караванные пути с востока на запад.

Самым выдающимся вавилонским царём был Хаммурапи (1792–1750 гг. до н. э.). Он объединил под своей властью весь север Двуречья и подчинил себе шумерские города. Так образовалось Вавилонское царство. Хаммурапи также называл себя «царём четырёх стран света». Вавилон при Хаммурапи стал самым крупным, богатым и культурным городом Двуречья. По имени Вавилона всё Южное Двуречье стало называться Вавилонией, а его население – вавилонянами.

Областями и городами Вавилонского царства управляли назначаемые царём наместники.

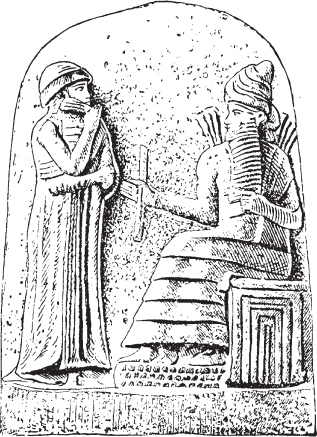

Законы ХаммурапиХаммурапи составил для своего государства большой свод законов. Законы эти были записаны на столбе из тёмного камня в 2 1/4 м высотой и около 1 1/2 м в окружности. Вся поверхность камня была исписана статьями законов. Сверху столб был украшен рельефом, изображающим бога солнца, покровителя царского правосудия, и стоящего перед ним царя Хаммурапи. Этот каменный столб хранится в Луврском музее в Париже.

Законы Хаммурапи представляли собой свод установлений хозяйственной и семейной жизни. Эти законы защищали интересы рабовладельцев. «Если кто-нибудь, – говорилось в законе, – укроет в своём доме беглого раба, принадлежащего царю или простому гражданину, и не выдаст его по требованию чиновника, то этого домохозяина должно предать смерти».

Раб находился в полной власти своего господина и обязан был работать на него. Если раб не повиновался господину, рабу отрезали ухо.

Население. ТорговляКроме рабов, на царя, вельмож и жрецов работали также крестьяне и батраки. Часть своих земель владельцы сдавали мелкими участками в аренду крестьянам на очень тяжёлых для них условиях. Арендатор, взявший поле для обработки, должен был платить владельцу от одной трети до половины урожая, а взявший сад платил две трети урожая.

Царь Хаммурапи и бог Шамаш

Безземельные крестьяне нанимались за скудную плату на подённую работу. Им жилось очень трудно. Крестьяне наряду с рабами должны были участвовать в тяжёлых «царских работах» по поддержанию в порядке многочисленных каналов и плотин и по перевозке тяжестей.

Городские ремесленники были свободны, но они не имели права брать с заказчика плату выше цены, установленной в законе. Указанные же в законе цены были очень низкие.

Жрецов и купцов законы ни в чём не стесняли. Они свободно торговали и наживали большие богатства. Богатели они и потому, что давали мелким хозяевам ссуды хлебом и деньгами. Взявший ссуду обязан был платить за неё от 20 до 30 процентов, а в случае неуплаты долга становился на три года рабом своего заимодавца. По закону Хаммурапи такие должники могли опять стать свободными, но не было ни одного закона, который спасал бы их от нищеты и тяжёлого гнёта богачей.

Постоянное войско. Завоевание ВавилонаВ Вавилонском царстве было постоянное войско. Царь давал воинам небольшие участки земли за их военную службу. Если воин погибал на войне или самовольно оставлял службу, его участок передавался другому воину. Если сын воина после смерти отца сам становился воином, то он получал землю отца.

Во время походов в помощь постоянному войску набиралось ополчение из крестьян.

Подати и царские работы тяжёлым бременем ложились на население. Количество обедневших крестьян и рабов-должников всё увеличивалось. Разорённые крестьяне не могли пополнять ряды армии. Цари, правившие после Хаммурапи, уже не всегда имели возможность выставить достаточно большое войско против нападавших врагов. Поэтому около 1595 г. до н. э. Вавилонию завоевали касситы, кочевые племена, пришедшие с Восточного плоскогорья. Касситские цари правили страной около 450 лет. Позднее Вавилония попадает под власть Ассирии.

Вавилонский плуг

§ 14. Ассирийские завоевания

Природа и население АссирииАссирийцы жили в северной части Двуречья, по среднему течению реки Тигр. Древнейшая столица Ассирии – город Ассур на Тигре. Ассирийцы говорили на языке, похожем на вавилонский. Государство их образовалось в начале III тысячелетия до н. э.

В долине реки Тигра ассирийцы занимались земледелием, а на склонах гор преобладали скотоводство и охота. Кроме того, горы Восточной Ассирии были очень богаты полезными ископаемыми. Там добывались медь, свинец, серебро, а главное – железная руда. Ассирийцы научились обрабатывать железо и делать из него орудия для сельского хозяйства и оружие. Это давало им громадные преимущества перед соседними странами, которые не имели достаточно железа. Ассирийские цари совершали завоевательные походы и приобретали большие территории.

Привычка к трудной и полной опасностей охоте делала ассирийцев выносливыми и бесстрашными воинами. Спускаясь с гор в долину реки Тигра, они подчиняли себе живущие там племена и заставляли их работать на себя.

Тиглатпаласар (745–727 гг. до н. э.)Постепенно ассирийцы стали совершать набеги всё дальше и доходили до Средиземного моря. С середины VIII в. до н. э. удачные походы превратили Ассирию в сильную военную державу.

Самым крупным ассирийским царём-завоевателем был Тиглатпаласар III. У него было постоянное войско в несколько десятков тысяч человек. Оно называлось «царский узел». В ряды войска могли вступать все ассирийцы, от самых богатых до бедняков, не имевших ни клочка своей земли. Наградой воинов были богатая военная добыча и завоёванные города, которые отдавались воинам на разграбление.

ВойскоВо время больших походов царь созывал особые ополчения в помощь своей постоянной армии. Богатые ассирийцы выезжали на боевых колесницах или верхом на конях. Крестьяне, вооружённые копьями, мечами, луками и стрелами, шли в пехоту. Самые бедные получали вооружение из царских складов. Бронзовые щиты предохраняли воинов от вражеских стрел и камней. Ассирийские щиты были очень велики, поэтому существовали особые отряды щитоносцев, которые шли в передних рядах.

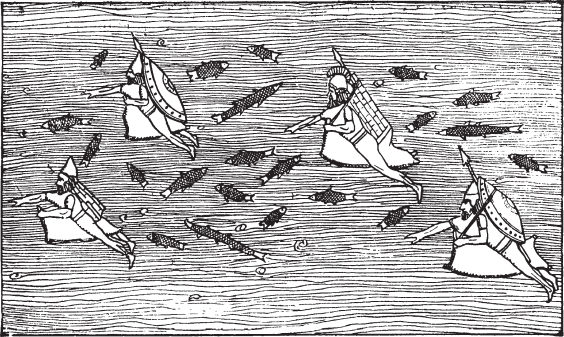

Ассирийские воины быстро передвигались по хорошим дорогам, проложенным по приказу царей. Переправа через реки не составляла для воинов трудностей. Они надували воздухом кожаные мешки и с их помощью переплывали реку. Из тех же мешков делались мосты. Связанные мешки протягивали через реку и настилали хворостом. По такому мосту проходили даже тяжёлые отряды колесничих.

Ассирийские воины, переплывающие реку на надутых мешках

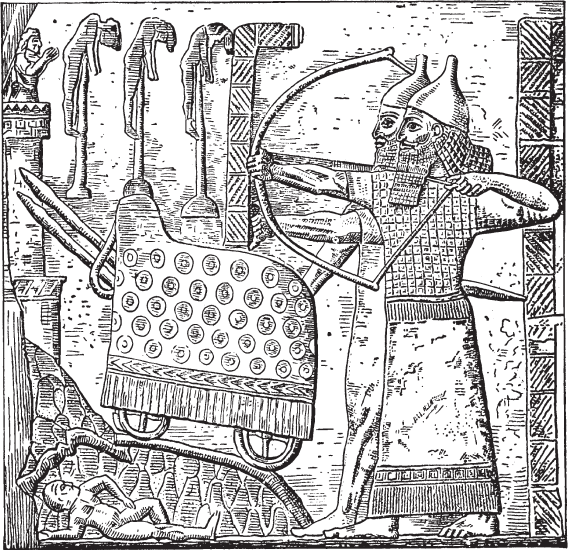

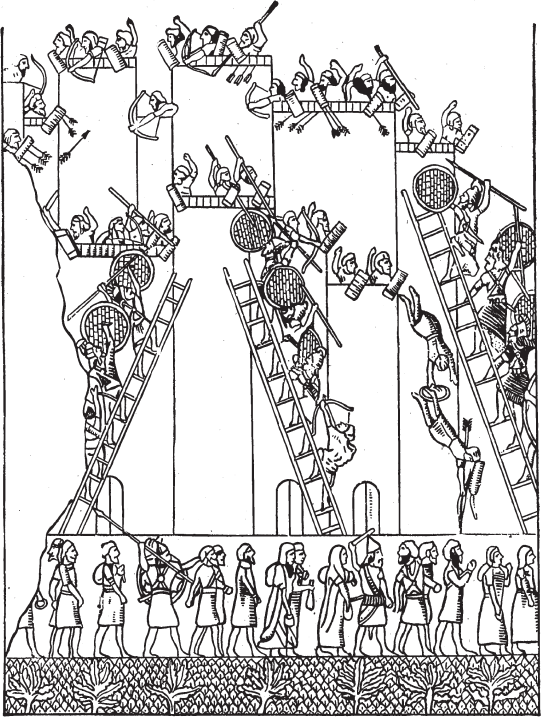

От метких стрел ассирийцев и страшного натиска колесничих не было спасения в открытом бою. Высокие стены городов также не были надёжной защитой от ассирийских воинов. Они окружали осаждённый город и кидали в него из камнеметалок тяжёлые камни или сосуды с горящей смолой. Толстые стены крепости они пробивали тараном. Это было громадное бревно, окованное медью и подвешенное на цепях, так что его можно было раскачивать и ударять им в стену. Затем ассирийцы приставляли к стенам большие лестницы и по ним проникали в город.

Порабощение завоёванных странПосле каждой победы ассирийские цари производили расправу над побеждёнными. Тысячи военнопленных сажались на кол или обезглавливались. Десятки тысяч увозились в Ассирию и там продавались в рабство. Из разорённых местностей угонялись сотни тысяч голов скота, увозились груды золота, серебра, меди, слоновой кости и других ценных предметов.

Ассирийский царь Тиглатпаласар осаждает город. Перед царём таран разбивает стену города. Наверху пленники, посаженные на кол

Со своим дисциплинированным, хорошо обученным войском Тиглатпаласар III совершил большие завоевания. Он подчинил Вавилонию, завоевал Сирию и обложил данью еврейские царства в Палестине.

Тиглатпаласар III дошёл до Египта и у его границ разбил войско египетского фараона. На севере он проник до царства Ура́рту, которое было постоянным врагом ассирийцев.

Царство УрартуУрарты – древние воинственные племена, жившие в Закавказье около озера Ван. Они занимались главным образом скотоводством. Страна их была богата металлом, и урарты славились своими изделиями из бронзы: оружием, посудой, украшениями. Ассирийцы совершали постоянные набеги на богатые земли урартов, принося оттуда большую добычу.

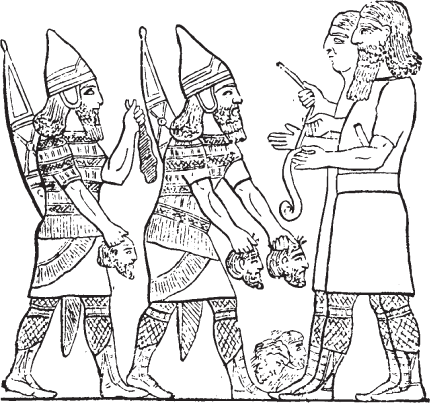

Ассирийские воины, считающие убитых врагов по отрубленным головам

Но в IX в. до н. э. племена урартов объединились в одно государство и начали наступать на Ассирию, захватывая её северные области. Урарту стало сильным государством. Один из царей этого времени – Ме́нуа – начал расширять свои владения и покорил на севере некоторые племена Закавказья.

В Армении около города Ереван до сих пор сохранились развалины урартских крепостей, а на скалах можно видеть клинописные надписи царей Урарту, рассказывающие об их победах. Самым крупным царём-завоевателем был Арги́шти, правивший в VIII в. до н. э. Он совершил против Ассирии 14 победоносных походов. Его надписи полны описаний награбленной им добычи. Он захватил огромное количество пленных и очень много крупного и мелкого скота.

Взятие ассирийцами города и увод пленных

Громадная добыча превратила Урарту в сильное государство. Самым большим и красивым городом царства была столица Тушпа около озера Ван. Город был обнесён каменными стенами и к нему был проведён канал, подающий питьевую воду за 80 км, так как вода озера Ван непригодна для питья. Этот канал, построенный ещё Менуа, сохранился до сих пор.

Когда ассирийский царь Тиглатпаласар нанёс большое поражение урартам, они перестали вторгаться в пределы Ассирии и усилили свои нападения на Закавказье. Ещё до сих пор здесь существуют каналы, вырытые урартами. Название «Урарту» сохранилось в названии горы Арарат. Захватив южные области урартов, Ассирия увеличила свои владения и в других местах. При могущественном царе Ашшурбанапа́ле (VII в. до н. э.) она стала огромной державой. Однако под напором различных племён (халдеев) позднее пала и Ассирия.

§ 15. Ассирийская военная держава и её падение

Положение населенияВельможи и жрецы в Ассирии благодаря своему богатству были так сильны, что они заставили царя освободить их от всяких налогов и царских повинностей. Такие же льготы получили и некоторые крупные города, где было много богатых купцов.

Крестьяне и ремесленники платили ещё бо́льшие налоги. Крестьяне отдавали часть урожая и некоторое количество скота, ремесленники уплачивала сборы и пошлины серебром. Кроме того, крестьяне и ремесленники часто привлекались к царским работам: на постройку дорог, дворцов, крепостей.

Не уплатившие налоги теряли всё своё имущество. Они попадали в зависимость от богатых и становились их рабами-должниками. Поэтому в Ассирии происходили восстания не только пленных рабов, но и ассирийских крестьян и ремесленников.

Рабов в Ассирии, благодаря постоянным походам, было очень много. Некоторые из них получали от царя, военной знати, храмов и богатых купцов небольшие участки земли. Эти рабы обрабатывали полученные ими участки и отдавали владельцам бо́льшую часть урожая. Таких рабов продавали вместе с землёй целыми семьями. Много рабов были домашними слугами.

Управление завоёванными странамиВ завоёванных странах сидели ассирийские наместники со своими войсками. Они управляли этими областями и собирали дань. Дань была очень велика; сами ассирийцы называли её «тяжёлая подать».

Покорённые страны были соединены с Ассирией хорошими дорогами. Дороги эти прокладывались главным образом для военных целей. Но ими пользовались и купцы со своими торговыми караванами.

Порабощённые народы постоянно восставали против ассирийского владычества. Каждый царь, начиная с Тиглатпаласара III, рассказывает в своих надписях о жестоких усмирениях восставших.

При преемниках Тиглатпаласара III Ассирия стала огромной державой. Она подчинила себе почти все страны древнего Востока: Вавилонию, Финикию, Палестину, Малую Азию и захватила даже Египет. Границы Ассирии протянулись от Тигра до песков Сахары, от гор Армении до Персидского залива.

АшшурбанапалПоследним могущественным ассирийским царём был Ашшурбанапал (668–626 гг. до н. э.). Он был царём воинственным и совершил множество походов. По своей столице Ниневии Ашшурбанапал разъезжал, обычно после побед, на колеснице, запряжённой четырьмя пленными царями; на улицах города были выставлены клетки с посаженными в них знатными пленниками.

Ашшурбанапал отличался от своих предков тем, что он был по тому времени образованным человеком. В своём большом дворце в Ниневии Ашшурбанапал отвёл особое помещение под библиотеку. Это была первая в мире настоящая библиотека. По всем стенам сверху донизу стояли ящики с глиняными клинописными табличками. Эти таблички различного содержания (мифы, исторические сказания и др.) дошли до нас и прочтены.

Падение АссирииСозданное ассирийскими царями обширное государство было внутри непрочно. После смерти Ашшурбанапала в Ассирии наступил упадок. Покорённые страны перестали платить дань, наёмники покинули войско; прекратились победы, приносившие богатую добычу. Разорённые крестьяне не могли больше служить в армии и были плохой защитой государству.

На Ассирию напали иранские племена и халдеи, укрепившиеся в Вавилонии. В 612 г. до н. э. была взята Ниневия. Халдейские войска ворвались в город; их сверкающие колесницы с грохотом неслись по улицам.

Воины с длинными копьями и красными от крови щитами убивали жителей, захватывали серебро, золото и драгоценную утварь. Вельможи были закованы в цепи, остальные жители, даже дети, были убиты, город разрушен, царский дворец сожжён. Некогда могущественное государство было разбито, и власть его пала.

§ 16. Нововавилонское (Халдейское) царство

Навуходоносор IIПосле покорения Ассирии халдеями Вавилон вновь стал богатым и могущественным городом. Самым знаменитым царём халдейского Вавилона был Навуходоно́сор (630–562 гг. до н. э.). Он был искусным полководцем; при нём была окончательно завоёвана Ассирия и покорены Сирия и Палестина. Навуходоносор построил в Вавилоне многочисленные дворцы и храмы богам. Он превратил город в неприступную крепость, окружив его толстыми стенами. Развалины Вавилона сохранились до нашего времени.

Город ВавилонВавилон сделался теперь торговым и культурным центром всего восточного мира. Сюда съезжались купцы из разных стран. Город разбогател и разросся, население его достигало 100 тысяч.

На самом берегу находился царский город с дворцом, с храмом бога Мардука и храмами других богов. Здесь находился также большой квартал, где жили вельможи и жрецы. Царский город был отделён от остальной части города каналом. Между каналом и городской стеной жили ремесленники. В кривых, запутанных, узких улицах и переулках были расположены их небольшие дома из необожжённого кирпича.

Торговая площадь в Вавилоне находилась за воротами, между Евфратом и каналом. От этих ворот шла большая караванная дорога, называвшаяся «царской». Дороги и каналы, служившие торговыми путями, шли из Вавилона по всей стране.

Через сто лет после Навуходоносора в Вавилоне побывал греческий историк Геродот. Он так описывает этот город:

«Лежит Вавилон на обширной равнине, имеет вид четырёхугольника, каждая сторона которого содержит в себе по 120 стадий (около 20 км). Такова величина города. Устроен он так прекрасно, как ни один известный нам город. Вавилон прежде всего окружён рвом, глубоким, широким и наполненным водой. Вокруг города идёт стена, сложенная из кирпичей и залитая смолистой массой… На стене по обоим краям её поставлены одноэтажные башни, одна против другой; в середине между ними остаётся проход для четвёрки лошадей. Стена имеет 100 ворот, сделанных целиком из меди, с медными кольцами и перекладинами».

Далее Геродот упоминает, что для своей жены Семирамиды, родившейся в Иране и привыкшей к иранским горным лесам, царь приказал сделать «висячие сады». Висячими они назывались потому, что были расположены на уступах искусственных холмов. Туда подавалась и вода для орошения. Эти сады приводили в восторг всех, кто их видел. Греки называли эти сады одним из «чудес света». В этом описании Геродота много прикрас и фантазии. Но несомненно, что город Вавилон был в то время большим и богатым. Все богатства и роскошь Вавилона были созданы трудом рабов, ремесленников и крестьян. Только царь, богатые купцы и жрецы пользовались этой роскошью. Бедняки же по-прежнему жили в безысходной нищете.

Падение ВавилонаВ 539 г. до н. э. к Вавилону подступил персидский царь Кир. Уже раньше он отвоевал у Вавилона все земли в Сирии и Палестине и отрезал вавилонским купцам путь к Средиземному морю. Вавилонская торговля пришла в упадок. Вавилонские купцы надеялись, что под властью Персии они снова увеличат свою торговлю, и не стали воевать с Киром. Они открыли ворота города и впустили персидские войска. Так Вавилон был без боя завоёван персами.

§ 17. Ассиро-вавилонская культура

Создателями культуры Двуречья были шумеры. От них вавилоняне и ассирийцы узнали устройство водных сооружений, научились земледелию, строительному делу, а также переняли письменность и науку.

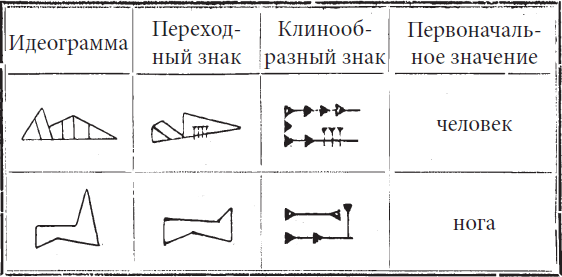

ПисьменностьПисьменность появилась у шумеров около 5000 лет назад. В Двуречье не было камня и папируса, как в Египте, поэтому шумеры писали на глине. Из неё приготовляли четырёхугольные таблички и рисовали на них палочкой рисунки-слова. Это древнейшее письмо напоминает египетские иероглифы.

Развитие вавилонской клинописи