Полная версия

История Древнего мира. 5–6 классы

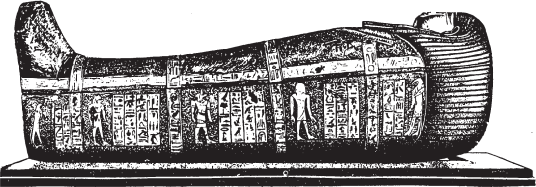

Египетский саркофаг

Египтяне верили в загробную жизнь. По их преданию, Осирис сидел в загробном царстве в зале правосудия. Перед ним стояли весы, на которых взвешивали сердце покойного, чтобы узнать, был ли он праведным человеком при жизни и достоин ли он рая. Праведный попадал в райские поля, где воды было больше, чем на земле, и где пшеница росла выше человеческого роста.

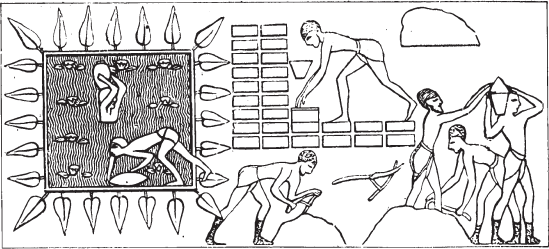

Производство кирпича в Египте

Египтяне верили, что покойный будет там жить вечно вместе с богами, разъезжать в солнечной ладье по подземному Нилу и вкушать пишу богов.

Мумификация и погребениеРодные умершего заботились о том, чтобы у покойника было всё, что ему будто бы понадобится в загробной жизни. Они строили для него большую гробницу, наполняли её одеждой и пищей. При погребении совершались жертвоприношения.

В гроб клали также свиток папируса – «Книгу мёртвых»: рассказ, в котором излагались события жизни покойного. Это должно было помочь ему получить оправдание на суде Осириса.

Чтобы тело покойного сохранилось вечно, египтяне его бальзамировали, превращали в мумию. Тело, из которого удаляли все внутренности, пропитывали раствором соли, а затем наполняли благовонными смолами. После этого мумию заворачивали в полотняные бинты и клали в гроб (саркофаг). В таком виде она сохранялась очень долго. Многие мумии сохранились до наших дней.

Бедняки не могли себе строить пышных гробниц. Для них была также слишком дорога «Книга мёртвых» и недоступно бальзамирование покойников.

Жрецы учили бедняков, что только покорностью и терпением можно заслужить рай. Они говорили: «Любим богом послушный, непослушный ненавидим богом». Боясь суда Осириса, бедняки терпеливо переносили свою тяжёлую жизнь, надеясь получить после смерти награду за смирение.

Жрецы в Египте получали обильные приношения и пользовались большим влиянием. Впоследствии их власть и богатство стали даже опасными для царей Египта. Один из этих царей, по имени Эхнато́н, хотел подорвать влияние сильных и богатых жрецов. Вместо множества богов он ввёл поклонение единому богу Атону, который изображался в виде солнечного диска. Таким путём Эхнатон надеялся уничтожить власть местных жрецов, которые в каждой области служили своим богам. Все богатства храмов и жрецов он хотел сосредоточить в своих руках. Однако эта реформа не удержалась, и после смерти Эхнатона была восстановлена прежняя религия. Богатства жрецов по-прежнему стали увеличиваться.

§ 6. Государственный строй в Египте

Фараон и его власть. Управление государствомЦаря называли фараоном. Слово «фараон» обозначает «великий дом», т. е. царский дворец. Фараону воздавались божеские почести. Весь Египет должен был служить ему. Вся земля считалась его собственностью.

Фараон управлял Египтом при помощи своих вельмож, происходивших из старых знатных родов. Из их числа фараон назначал номархов.

Первым лицом в государстве после царя был визирь. Он являлся главным помощником фараона. Визирь управлял всеми делами Египта и получал налоги со всех номов. Все работы по сооружению каналов и дамб были в его ведении. Египетское войско также подчинялось визирю.

Номархи были обязаны собирать царские подати, поставлять рабов и крестьян для царских работ и собирать военное ополчение по приказу царя. Кроме доходов со своих участков земли, номархи за свою службу фараону имели также право собирать в свою пользу подати с населения нома. Они были как бы маленькими царьками в номах. Со временем они стали эту свою должность передавать по наследству сыновьям. Египетское государство, как и все другие государства того времени на Востоке, было рабовладельческим.

Рабы и крестьянеНа фараона и египетскую знать работали рабы и крестьяне. Рабами пользовались при всяких домашних работах, на полях и на постройках. В особенности труд рабов широко применялся во владениях египетских храмов. Так, например, в период расцвета Египта на храм бога Амона работало свыше 86 тысяч рабов, на храм бога Пта – более трёх тысяч. Кроме рабов, на фараона, знать и чиновников работала масса крестьянства. Крестьян в Египте было больше, чем рабов. Крестьяне жили сельскими общинами. В каждой общине был свой староста; он подчинялся номарху и обязан был исполнять все его распоряжения.

Бо́льшую часть своего дохода крестьяне должны были вносить в виде податей в царскую казну.

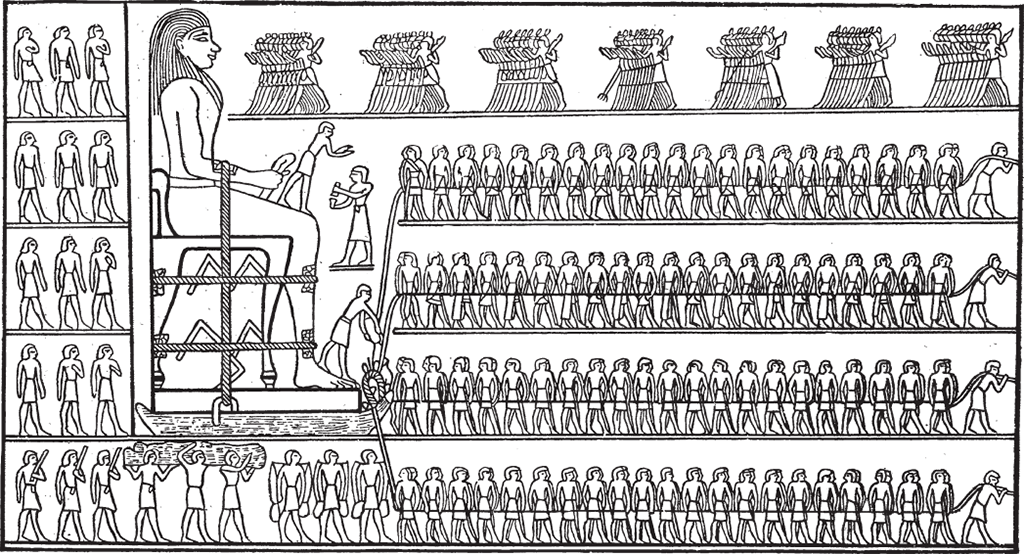

Перевозка статуи в Египте

Они обязаны были платить подати и номарху, и храму своего нома. Подати собирались с каждого клочка земли, с каждого пруда и канала, орошающего землю, с каждого дерева, растущего на ней.

Подати платили натурой: зерном, домашней птицей и другими продуктами. Самому земледельцу на пропитание оставалось очень немного. Кроме уплаты податей, крестьяне обязаны были ещё отбывать работы по приказам фараона и номарха. Чаще всего рабов и крестьян сгоняли на рытьё каналов и сооружение дамб, на постройку дворцов, храмов и гробниц.

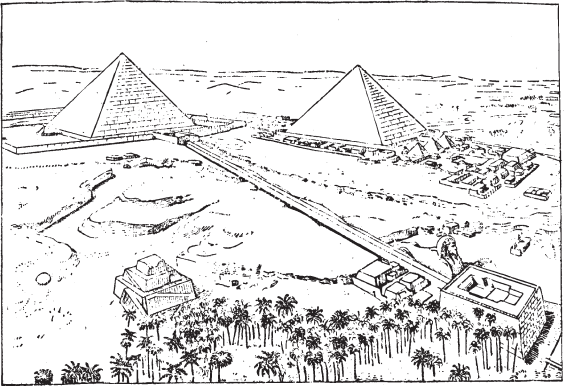

Пирамида Хеопса и сфинксКогда царь вступал на престол, он начинал строить себе гробницу – пирамиду. Считалось, что после смерти фараон становится богом и вечно живёт в загробном царстве. Поэтому тело царя бальзамировали и хоронили в пирамиде.

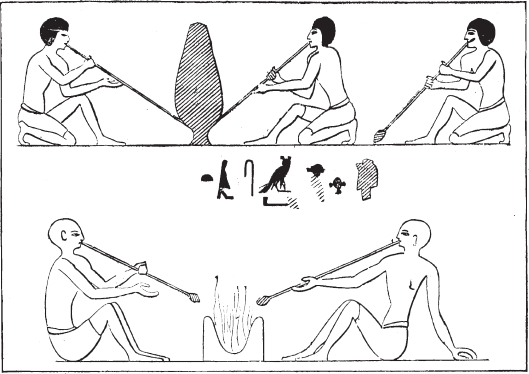

Стеклодувы за работой (Египет)

На западном берегу Нила, несколько к югу от его дельты, и сейчас ещё возвышаются каменные громады пирамид. Среди всех пирамид (их больше 100) выделяется своими размерами пирамида фараона Хеопса. Она была построена около 2600 г. до н. э.

Место для своей пирамиды Хеопс выбрал в 20 км от города Мемфиса, древней столицы Египта. Высота пирамиды – 140 м, а длина каждой стороны основания около 230 м. Чтобы обойти вокруг всей пирамиды, надо пройти приблизительно километр.

Греческий историк Геродот рассказывает, что на постройку своей пирамиды Хеопс сгонял подневольное население со всего Египта. Работали отрядами, по три месяца каждый отряд. В каждом отряде было по 100 тысяч человек. Строили пирамиду 30 лет. Десять лет прокладывали только одни дороги для подвоза каменных глыб к месту постройки. Эти глыбы, весом по 2 1/2 т каждая, возили на себе люди, подгоняемые плетьми.

Царские гробницы-пирамиды

Никаких подъёмных кранов и машин у древних египтян не было. Громадные сооружения создавались тяжёлым трудом рабов и крестьян. Все работы производились ручным способом: одни обтёсывали каменные глыбы, другие шлифовали их при помощи мокрого песка, третьи втаскивали камни по насыпи и по уступам пирамиды наверх, четвёртые плотно пригоняли глыбы одну к другой.

Близ пирамид возвышается громадная статуя сфинкса, высеченная из огромных каменных блоков одним из царствовавших после Хеопса фараонов. Сфинкс представляет собой лежащего с вытянутыми лапами льва с головой человека. Он олицетворял царя во всём могуществе, его власти. Высота сфинкса – свыше 20 м, а длина – 74 м.

Во время постройки пирамид тысячи людей погибали от непосильного труда под палящими лучами солнца. Огромные богатства и тысячи человеческих жизней приносились в жертву небольшой кучке знати и царю, которому после смерти нужна была, по понятиям египтян, пышная, величественная гробница. Много пирамид было сооружено в этот начальный период египетского государства. Весь этот период называют древним царством (2800–2200 гг. до н. э.).

§ 7. Восстание крестьян и рабов. Вторжение гиксосов

В последующей истории Египта возвышается новый город – Фивы. Он быстро растёт, там сооружаются храмы, и фараоны переносят туда свою резиденцию. Фивы становятся столицей Египта. Этот новый период называют Средним царством (около 2040–1760 гг. до н. э.).

Египет снова начинает возвышаться. Вокруг города Фив объединяются все другие области. Фараоны совершают ряд походов в чужие страны, особенно в Нубию, откуда привозят массу пленных и много захваченных богатств.

В это время создаётся также и ряд сооружений.

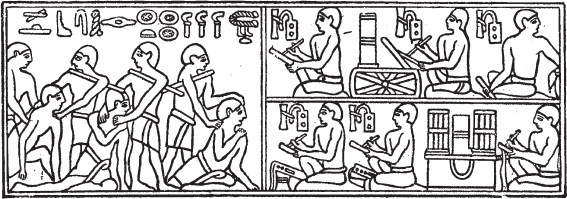

Привлечение к ответу сельских жителей, не уплативших налоги

В нижнем течении Нила был осушен болотистый район – Фаюмский оазис. Здесь был устроен большой бассейн для запаса воды – Меридово озеро. Вода в это озеро шла из Нила по проведённому каналу. Согласно преданию, шесть месяцев вода по каналу текла в озеро и шесть месяцев – обратно в Нил.

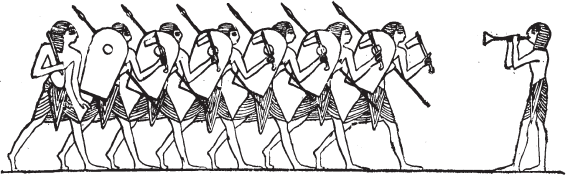

Египетская пехота со щитами, копьями и топорами

У входа в оазис было сооружено большое строение – дворец, посвящённый египетским богам. В нём было множество ходов и, попав во дворец, можно было там заблудиться. Позднее греки назвали его лабиринтом.

Все эти постройки производились трудом рабов и крестьян. Для увеличения своих богатств фараоны периода Среднего царства совершали походы в богатую золотом страну – Нубию, которую частично и завоевали.

Восстание крестьян и рабов около 1785 г. до н. эБогатства фараона, знати, рабовладельцев увеличивались, а жизнь угнетённого населения становилась всё тяжелее и тяжелее. Но египетские крестьяне и рабы не всегда безропотно переносили свою тяжёлую жизнь; нередко они восставали против своих угнетателей. Около 1785 г. до н. э. произошло большое восстание крестьян. Об этом восстании рассказывают нам два папируса (так называют египетские письменные документы). Один из них находится в Лейденском музее в Голландии, другой хранится в Ленинграде – в Государственном Эрмитаже.

Вместе с крестьянами восстали и рабы. В одном из этих папирусов написано: «Столица царя была захвачена в один час. Царь был захвачен бедными людьми. Придворные выгнаны из домов царя. Чиновники убиты, взяты их документы».

Все списки податей восставшие разорвали и выбросили. Налогов больше никто не платил. Царских судей прогнали. Зерно из царских закромов было захвачено.

Восстание охватило весь Египет. Были разрушены дамбы, каналы затянуло илом. Нечем было орошать поля. «Потоки пусты, переходят их вброд. Бе́рега стало больше, чем воды», – говорится в папирусе.

Многие из богачей были убиты, разорены. Некоторым удалось бежать в соседние страны.

Бедняки свергли царя и разогнали богачей. Но удержать в своих руках власть они не смогли; они не знали, как устроить жизнь по-новому. Поэтому их победа была недолгой.

ГиксосыВскоре после восстания крестьян на Египет двинулись полчища азиатского племени гиксо́сов.

Их лёгкие боевые колесницы, запряжённые лошадьми, вреза́лись в ряды египтян и обращали их в бегство. Трудно было пешему египетскому ополчению сопротивляться прекрасной коннице гиксосов. К тому же сами лошади, не известные до того времени в Египте, приводили в ужас египтян. Гиксосы подчинили себе Египет. Их цари стали египетскими царями. Они построили пышную столицу и окружили себя новой знатью. Вся страна платила им тяжёлую дань.

Около 150 лет продолжалось господство гиксосов над Египтом.

§ 8. Египетские завоевания

Изгнание гиксосов. Новая знатьГиксосы укрепились на севере, в дельте Нила. Номархи Верхнего Египта самостоятельно управляли своими владениями, но были обязаны своевременно собирать дань для гиксосов. Самыми могущественными номархами были правители города Фивы.

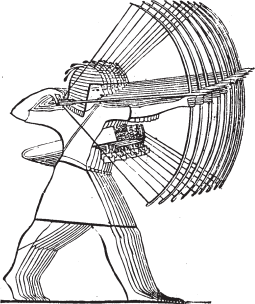

Египетские стрелки

Около 1550 г. до н. э. правитель города Фивы Яхмос I пошёл войной против гиксосов и выгнал их из Египта. После этой победы он провозгласил себя царём Верхнего и Нижнего Египта, а Фивы вновь стали столицей Египта. Фиванский бог Амон провозглашён был главным богом всего Египта.

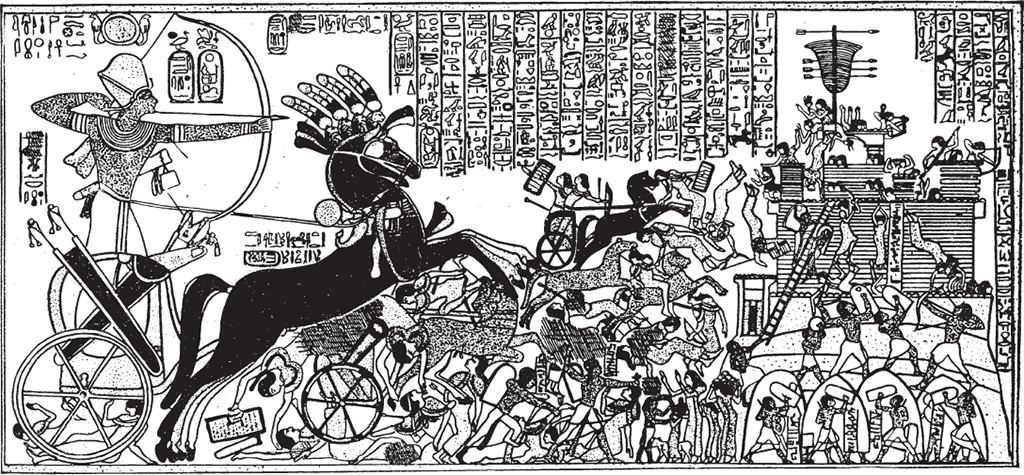

Царь на колеснице, избивающий врагов

После изгнания гиксосов начинается период Нового царства в истории Египта.

Новый фараон окружил себя знатными и богатыми вельможами. Это были военачальники и богатые землевладельцы, которых царь награждал после военных походов землёй, рабами и «Золотом храбрости» (так назывался орден в виде золотой мухи).

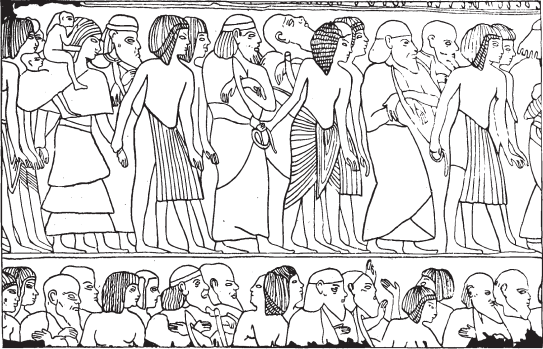

Азиатские пленники

Большим влиянием при дворе пользовались жрецы. Они получали от царя щедрые подарки и накапливали в своих руках большие богатства. Самыми богатыми из них были жрецы фиванского бога Амона. Таким образом вместо старой знати, погибшей во время восстания, появилась новая знать.

Положение крестьян. ВойскоКрестьяне продолжали платить за свою землю огромный налог. Он равнялся приблизительно одной пятой урожая. Царские налоги выколачивались беспощадно. В одном папирусе сохранилось описание положения крестьянина: «Черви воруют половину зерна; гиппопотамы пожирают другую, мыши умножаются в поле, саранча спускается… А тут чиновник пристаёт к берегу; он обходит вокруг жатвы, свита его с палками, негры с розгами. Они говорят: „Подавай зерно“. Нет его, – они бьют хозяина… Он связан, он брошен в канаву… его жена и дети связаны…»

Обедневшие и лишившиеся земли крестьяне пытались жить подённой работой. А кому это не удавалось, те соединялись в шайки разбойников и жили грабежом.

Фараон, жрецы и знать боялись нового восстания рабов и крестьян. Чтобы держать их в повиновении, фараон создал специальную военную стражу из нубийских наёмных отрядов.

Фараоны вели непрерывные войны, завоёвывая новые земли. Для походов было нужно постоянное, хорошо обученное войско. Его набирали из крестьян, образуя из них отряды пехотинцев. Самой сильной частью войска были отряды колесничих, которые появились после того, как гиксосы привезли в Египет лошадей. Эти отряды состояли из богатой знати, им доставалась львиная доля добычи на войне. Колесничие смотрели с презрением на массу пехотинцев.

Среди пехотинцев-крестьян всё время нарастало недовольство. Поэтому войско, набранное из крестьян, становилось всё более и более ненадёжным, и фараоны стали нанимать на военную службу негритянских, нубийских и ливийских вождей с их отрядами.

Походы Тутмоса IIIСамым крупным завоевателем среди египетских фараонов был Тутмос III. Он жил около 1500 г. до н. э. Тутмос III много раз водил свои войска против азиатских племён. Во время восьмого похода он дошёл до Евфрата и получил дары от Хеттского царства в Малой Азии. Тутмос завоевал большие области в Сирии, Палестине и Нубии. О размерах военной добычи Тутмоса можно судить по списку богатств, захваченных им во время первого похода. Он захватил около 3 тысяч рабов, много золота и серебра, лошадей, крупного и мелкого скота и большое количество хлеба. Сверх того, покорённые страны обязаны были платить ему ежегодную дань.

Огромные богатства, награбленные в завоёванных странах, распределялись между фараоном, жрецами и военной знатью.

Фараон в первую очередь выделял из добычи большую долю «богу Амону», т. е. жрецам этого храма. Например, после первого похода Тутмос подарил храму бога Амона около тысячи рабов, множество скота и птицы, золота, серебра и драгоценных камней, три города в Сирии, бесчисленные поля и сады в Египте. Такие же подарки храм Амона получал постоянно и от преемников Тутмоса III. Жрецы Амона стали самыми богатыми людьми в Египте.

Грабительские походы фараонов разоряли не только жителей покорённых стран, но и крестьян самого Египта: росли налоги на содержание войска, бо́льшую часть мужчин забирали на войну, и некому было работать на полях. Но войны были выгодны для египетской знати, жрецов и самого царя, так как награбленная добыча попадала в их руки.

Управление государством. ТорговляПосле походов Тутмоса египетское царство очень увеличилось. Одному визирю уже трудно было справиться со всеми делами, поэтому появилось два визиря: один управлял на юге, другой – на севере.

Такое же высокое положение, как визири, занимал начальник казначейства. Вся богатая дань с покорённых земель, все налоги, собираемые с крестьян, поступали в казначейство.

Большую прибыль давала Египту и торговля. В Египет тянулись с товарами купцы из разных стран. Привезённые товары прежде всего предлагали царю, и только то, что оставалось не проданным ему, можно было продать на базарах. Благодаря торговле в Египте появились иноземные товары: пёстрые шерстяные ткани, золотая и серебряная посуда, оружие, благовонные масла, изделия из чёрного и розового дерева и другие предметы роскоши. Египет ввозил также сырьё: дерево, металлы и другие строительные материалы.

Торговля в Египте находилась в руках фараона и знати. Большую роль в торговле играли также храмы. Последующие войны сделали Египет ещё более богатым.

§ 9. Борьба с хеттами. Рамсес II

ХеттыСреди народов, с которыми Египет вёл постоянные войны, выделялись воинственные хетты. Эти племена жили в долине реки Галис, на горных склонах и в ущельях Малой Азии. Государство хеттов образовалось здесь примерно за 1800 лет до н. э. О хеттах мы узнали благодаря раскопкам, произведённым в начале XX века. Во время раскопок были открыты развалины хеттской столицы. При этом нашли много произведений искусства и клинообразных надписей на глиняных табличках. По этим памятникам была восстановлена картина жизни хеттов.

Хетты почти не занимались земледелием, так как земли их были для этого мало пригодны. Зато у них было развито скотоводство и садоводство.

Хетты вели постоянные войны с соседями. Они почти никогда не снимали оружия и были всегда готовы к походу.

Хетты подчинили себе много племён; им была подвластна Малая Азия.

В конце XV в. до н. э. хетты укрепились в Северной Финикии и стали проникать в Палестину.

Царьки Финикии и Палестины перестали платить дань Египту и подчинились новому властелину. Они называли хеттского царя «великим царём», а себя – «малыми царями». Хетты стали серьёзной угрозой для египтян. Египет, ослабленный войнами, потерял свои владения в Сирии. Так постепенно потерял Египет всё то, что было приобретено во время великих завоеваний.

Рамсес II. Борьба с хеттамиВ 1279 г. до н. э. на египетский престол вступил Рамсес II. Он собрал большое и сильное войско и повёл решительную борьбу с хеттами. Богатые колесничие шли отвоёвывать у хеттов земли, с которых они привыкли получать дань. В египетском войске было теперь много наёмных воинов – ливийцев и нубийцев.

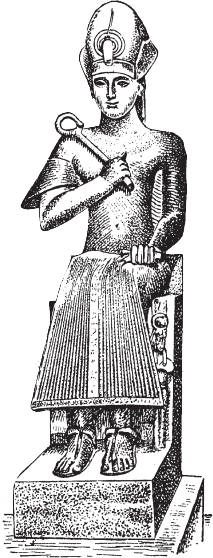

Статуя Рамсеса II

Став во главе армии, Рамсес II двинулся в Сирию. Он хотел разбить хеттского царя одним ударом, но это ему не удалось. Хеттский царь ждал Рамсеса около города Кадеш на реке Оронт. Когда египетские войска подошли к Кадешу, многочисленная армия хеттов окружила передовой отряд египтян и едва не захватила в плен самого царя. Он спасся благодаря своей необычайной физической силе. Рамсес II был очень высоким для своего времени (об этом можно судить по его мумии). Благодаря мужеству египетских воинов и храбрости фараона египтянам удалось выбраться из кольца врагов и отступить. При этом множество египетских воинов пало под стенами Кадеша.

Льстивый придворный поэт изобразил битву при Кадеше как блестящую победу Рамсеса. Но после этой битвы опять пришлось набирать новое войско и начинать поход сызнова.

Фараон теперь решил действовать иначе. Он сначала закрепил за собой приморские города, чтобы иметь удобное сообщение с Египтом по морю. Потом он в течение нескольких лет шаг за шагом вытеснил ослабевших из-за внутренних смут хеттов из Палестины и Сирии, пока не дошёл до долины реки Евфрат.

Мирный договорВойна завершилась мирным договором между Рамсесом II и хеттским царём. По этому договору оба царя заключили между собой вечный мир. Они обязались помогать друг другу, если на них нападёт какой-либо враг или если произойдёт восстание. Войны Рамсеса II вернули Египту Палестину и южную часть Сирии.

Однако Палестина и Сирия оставались под египетской властью недолго. Вскоре после смерти Рамсеса II на Египет надвинулась новая гроза. Наступали «морские народы», пришедшие с севера, с островов Средиземного моря. Одновременно с ними с запада вторглись в Египет ливийские племена. Фараоны с трудом отбивались от этих новых врагов. Удержать за собой Сирию и Палестину они уже не могли. Мощь Египта была подорвана.

§ 10. Конец самостоятельности Египта

При фараоне Рамсесе II Египет достиг нового подъёма своего могущества. При нём египтяне столкнулись с сильным народом, жившим в Малой Азии, – с хеттами. Хетты не уступали по силе египетским воинам, но Рамсес отразил все нападения хеттов. Однако после Рамсеса другие племена («морские народы») двинулись на Египет, и последний стал постепенно терять свои владения.

Обострение классовой борьбыС потерей азиатских владений доходы военной аристократии и жрецов сократились. Поэтому налоги на крестьян ещё больше увеличились, а рабов стали эксплуатировать ещё сильнее.

В результате этого около 1000 г. до н. э. внутри страны начались смуты. Происходили восстания. Одно время власть захватил чужеземец, происходивший из Сирии. Восставшие грабили имущество своих господ и захватывали богатства храмов. В древнем папирусе рассказывается, что сириец объединил своих товарищей. Они отменили всякие приношения в храмы. Борьба с восстаниями внутри страны и с нападениями извне ослабила Египетское царство. Постепенно Египет настолько ослабел, что уже не мог сопротивляться внешнему врагу. Вскоре Египет на севере был завоёван ливийскими племенами, а с юга – нубийскими.

Египет перестаёт быть мировой державой. Одновременно с этим усиливается власть жречества. В Фивах жрецы захватывают государственную власть.

Саисский периодВ 671 г. до н. э. Египет был покорён Ассирией – могущественным военным государством, расположенным вдоль среднего течения реки Тигр. Через 20 лет ассирийцы были изгнаны номархом города Саиса Псамме́тихом, и Египет на время снова сделался самостоятельным государством. Псамметих стал царём, а город Саис – столицей.

В это время египтяне начали вести торговлю с греческими купцами, которые часто приезжали, чтобы обменивать свои товары на египетский хлеб. Цари Саиса расширили торговлю с дальними африканскими областями, расположенными по берегу Красного моря. Они прорыли канал, соединяющий восточный рукав Нила с Красным морем. По повелению одного из саисских фараонов, Нехо, через этот канал было послано несколько финикийских кораблей на юг, в Красное море. Финикийские мореплаватели вернулись через три года в Египет по Средиземному морю. Таким образом было совершено первое в древности путешествие вокруг Африки.

Завоевание Египта персамиЕгипетская знать и купцы вконец разорили крестьян и ремесленников. Для борьбы с внешним врагом у Египта уже не хватало сил.

В 525 г. до н. э. долина Нила была завоёвана Персией – новым государством, возникшим далеко на востоке, у берегов Персидского залива. Египет сделался одной из областей Персидского царства.

§ 11. Египетская культура

Письменность. ПапирусПисьменность появилась у египтян за 3500 лет до н. э. До нас дошло много памятников египетской письменности разного времени. Писали египтяне главным образом на папирусе, который заменял им бумагу. Для этого стебель папируса разрезали по слоям на полоски, которые склеивали, накладывая один ряд на другой. Затем эти полоски склеивали в длину, доводя до какого угодно размера. Свитки папируса достигали иногда длины до 40 м. Исписанный папирус скатывали в трубочку и перевязывали шнурком.

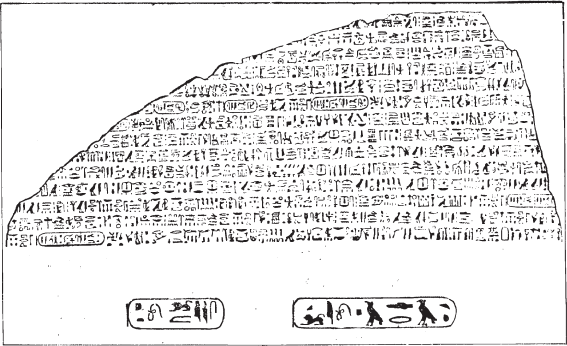

Первоначально египтяне писали знаками, имевшими вид рисунков. Эти знаки называются иероглифами. На папирусах писали большей частью не иероглифами, а скорописью, знаками, которые уже потеряли вид рисунков.

Египетские письмена впервые прочёл в 1822 г. французский учёный Шампольон.

Иероглифы обозначают целые слова или сочетания нескольких букв. Кроме того, есть иероглифы, которые имеют значение отдельных букв. Таким образом, египетское письмо было смешанным. Всего в нём было приблизительно 800 знаков.

Камень с иероглифической надписью; внизу – иероглифы, обозначающие имена Птолемея и Клеопатры