Полная версия

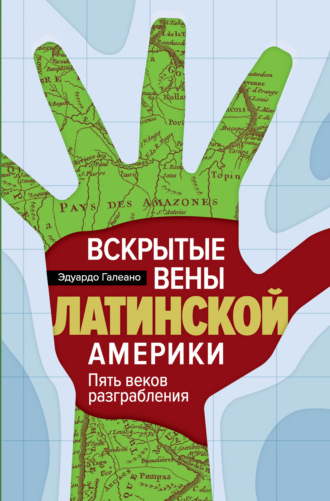

Вскрытые вены Латинской Америки. Пять веков разграбления

В этой богатой империи метрополия была бедна, хотя в ней и создавалась иллюзия процветания, раздувая все новые и новые пузыри: Корона вела войну на нескольких фронтах, аристократия предавалась расточительству, а священники и воины, дворяне и нищие множились на испанской земле с той же бешеной скоростью, с какой росли цены на товары и процентные ставки на займы. В королевстве обширных, бесплодных латифундий промышленность умирала еще до рождения, а больная испанская экономика не могла выдержать резкого роста спроса на продукты питания и товары, который был неизбежным следствием колониальной экспансии. Значительное увеличение государственных расходов и удушающая нагрузка на потребности заморских владений обостряли торговый дефицит и стремительно разгоняли инфляцию. Первый министр Франции Жан-Батист Кольбер писал: «Чем больше государство торгует с испанцами, тем больше у него серебра». В Европе шла острая борьба за завоевание испанского рынка, и эта борьба включала в себя и рынок, и серебро Америки. Французский меморандум конца XVII века свидетельствует, что Испания тогда доминировала лишь в пяти процентах торговли со «своими» колониальными владениями за океаном, несмотря на юридическую иллюзию монополии. Около трети всей торговли находилось в руках голландцев и фламандцев, четверть – у французов, генуэзцы контролировали более 20 %, англичане – 10 %, а немцы – чуть меньше [24]. Америка была для европейцев деловым предприятием.

Карл V, унаследовавший высший титул в Священной Римской империи путем подкупа на выборах, провел в Испании всего 16 из 40 лет своего правления. Этот монарх с выдающимся подбородком и глупым взглядом, взошедший на трон, не зная ни единого слова на кастильском языке, правил в окружении хищной фламандской свиты. Он выдавал приближенным разрешения на вывоз из Испании мулов и лошадей, груженных золотом и драгоценностями, а также вознаграждал их, даруя епископства и архиепископства, бюрократические титулы и даже первое разрешение на ввоз чернокожих рабов в американские колонии. Бросившись в погоню за дьяволом по всей Европе, Карл V истощил сокровища Америки в религиозных войнах. С его смертью династия Габсбургов не закончилась. Испании предстояло страдать от правления австрийцев еще почти два столетия. Филипп II, сын Карла V, стал неутомимым поборником Контрреформации. Из своего гигантского дворца-монастыря Эскориал, расположенного у подножия Сьерра-де-Гвадаррамы, недалеко от Мадрида, Филипп II привел в движение страшный механизм инквизиции и обрушил свои армии на центры ереси. Кальвинизм к тому времени захватил Голландию, Англию и Францию, а турки угрожали Европе возвращением религии Аллаха. Борьба за веру обходилась дорого: немногие золотые и серебряные изделия, шедевры американского искусства, которые не прибывали в уже переплавленном виде из Мексики и Перу, выхватывали из хранилищ севильского Каса-де-Контратасьон и отправляли на переплавку в печи.

Горели и еретики или подозреваемые в ереси, сжигаемые очистительным пламенем инквизиции; первый великий инквизитор Кастилии и Арагона Торквемада жег книги, и хвост дьявола торчал из всех углов. Война против протестантизма была в то же время войной против зарождающегося капитализма в Европе. «Продолжение крестового похода, – пишет британский историк-испанист Джон Эллиотт в вышеупомянутой работе[25], – влекло за собой сохранение архаичной социальной организации нации крестоносцев». Металлы Америки, ставшие безумием и гибелью Испании, обеспечивали средства для борьбы против нарождающихся сил новой экономики. Карл V разгромил кастильскую буржуазию в восстании коммунерос[26] – это превратилось в социальную революцию против знати, ее собственности и привилегий. Восстание потерпело поражение из-за предательства города Бургоса, который четыре века спустя станет столицей генерала Франсиско Франко. После подавления последних очагов восстания Карл V вернулся в Испанию в сопровождении 4000 немецких солдат. В то же время в крови утонуло и весьма серьезное восстание ткачей, прядильщиков и ремесленников, захвативших власть в Валенсии и распространивших ее по всему региону.

Защита католической веры служила маской для борьбы против хода истории. Изгнание евреев – то есть испанцев, исповедующих иудаизм, – во времена католических королей, Изабеллы I Кастильской и Фердинанда II Арагонского, лишило Испанию множества искусных ремесленников и необходимых капиталов. Изгнание мавров – испанцев, исповедующих ислам, – считается менее значительным, хотя в 1609 году не менее 275 000 человек были отправлены на границу, что имело катастрофические последствия для экономики Валенсии, а плодородные земли южнее Эбро в Арагоне оказались разорены. Ранее Филипп II, также по религиозным причинам, изгнал тысячи фламандских ремесленников, осужденных или подозреваемых в протестантизме. Этих переселенцев приняла Англия, и они дали мощный импульс развитию британской промышленности.

Из сказанного ранее видно, что главными препятствиями на пути промышленного прогресса Испании были вовсе не огромные размеры империи и трудности сообщения. Испанские капиталисты превратились в рантье, покупая долговые бумаги короны, и не вкладывали средства в испанскую экономику. Экономический излишек направлялся в непроизводительные русла: старые богачи, хозяева земель и обладатели дворянских титулов, строили дворцы и накапливали драгоценности; новые богачи, спекулянты и торговцы, покупали земли и дворянские титулы. Ни те ни другие практически не платили налоги и не могли быть заключены в тюрьму за долги. Однако тот, кто решал заняться промышленной деятельностью, автоматически терял дворянскую грамоту [25].

Торговые договоры, подписанные после военных поражений Испании в Европе, предоставляли уступки, которые стимулировали морскую торговлю между портом Кадис, вытеснившим Севилью, и французскими, английскими, голландскими и ганзейскими портами. Ежегодно от 800 до 1000 кораблей разгружали в Испании промышленные товары, произведенные за границей. Они везли серебро из Америки и испанскую шерсть, которая отправлялась на иностранные ткацкие фабрики, откуда возвращались уже готовые ткани, произведенные расширяющейся европейской промышленностью. Монополисты Кадиса лишь повышали цены на иностранные промышленные товары, которые отправляли в Новый Свет: если испанская промышленность не могла даже удовлетворить внутренний рынок, как она могла бы удовлетворить потребности колоний?

Кружева из Лилля и Арраса, голландские ткани, гобелены из Брюсселя и парча из Флоренции, венецианский хрусталь, оружие из Милана, вина и холсты из Франции заполоняли испанский рынок за счет местного производства, чтобы удовлетворить жажду роскоши и растущие потребности богатых паразитов, которые становились все более многочисленными и влиятельными в стране, все больше погружавшейся в бедность [26]. Промышленность умирала в зародыше, и Габсбурги сделали все возможное, чтобы ускорить ее уничтожение. К середине XVI века они дошли до того, что разрешили ввоз иностранных тканей, одновременно с запретом на экспорт кастильских тканей куда-либо, кроме Америки [27]. С другой стороны, как отмечает аргентинский историк и общественный деятель Хорхе Абелардо Рамос, Генрих VIII и Елизавета I в Англии проводили совсем другую политику: в этой стране, переживавшей подъем, запрещали вывоз золота и серебра, монополизировали векселя, препятствовали вывозу шерсти и изгоняли из британских портов торговцев Ганзейского союза Северного моря. Тем временем итальянские республики защищали свою внешнюю торговлю и промышленность с помощью тарифов, привилегий и строгих запретов: ремесленникам запрещалось покидать страну под страхом смертной казни.

Повсюду наступил упадок. Из 16 000 ткацких станков, которые существовали в Севилье в 1558 году, когда умер Карл V, 40 лет спустя, к моменту смерти Филиппа II, осталось только 400. Андалузское стадо поголовьем семь миллионов овец сократилось до двух миллионов. Общество той эпохи отобразил Сервантес в «Хитроумном идальго Дон Кихоте Ламанчском» – романе, получившем широкое распространение в Америке. Указ середины XVI века сделал невозможным импорт иностранных книг и запретил студентам обучаться за пределами Испании; за несколько десятилетий количество студентов в Саламанке сократилось вдвое. В стране насчитывалось 9000 монастырей, а духовенство множилось почти так же стремительно, как дворянство плаща и кинжала; 160 000 иностранцев монополизировали внешнюю торговлю, расточительство аристократии обрекало Испанию на экономическое бессилие. К 1630 году чуть более полутора сотен герцогов, маркизов, графов и виконтов собирали пять миллионов дукатов ежегодного дохода, который обильно подпитывал блеск их пышных титулов. У герцога Мединасели было 700 слуг, а у великого герцога Осуны – 300 слуг, которых он в насмешку над русским царем одевал в шубы [28].

XVII век был веком разбойников, голода и эпидемий[27]. Нищих в Испании было бесчисленное множество, но это не мешало прибытию в страну попрошаек со всех уголков Европы. К 1700 году в Испании насчитывалось уже 625 000 идальго – военных дворян, хотя страна пустела: ее население сократилось наполовину за два века и стало равно населению Англии, которое за тот же период удвоилось. 1700 год ознаменовал конец правления Габсбургов. Крах был во всем. Хроническая безработица, огромные пустующие латифундии, хаос в денежной системе, разрушенная промышленность, проигранные войны и опустевшие сокровищницы, а также отсутствие центральной власти в провинциях – Испания, доставшаяся Филиппу V, была «почти столь же мертва, как ее умерший правитель» [29].

Бурбоны придали стране более современный облик, но к концу XVIII века в испанском духовенстве насчитывалось ни много ни мало 200 000 человек, а остальная непроизводительная часть населения продолжала стремительно увеличиваться за счет деградации страны.

В то время в Испании оставалось еще более 10 000 городов, находившихся под юрисдикцией дворянства и, следовательно, вне прямого контроля короля. Латифундии и институт майората оставались нетронутыми.

Мракобесие и фатализм продолжали процветать. Эпоха Филиппа IV еще не миновала: в его время теологическая комиссия собралась, чтобы обсудить проект строительства канала между реками Мансанарес и Тахо, и в итоге постановила, что, если бы Бог хотел, чтобы реки были судоходными, Он сам бы сделал их таковыми.

Распределение ролей между лошадью и всадником

В первом томе «Капитала» Карл Маркс писал: «Открытие золотых и серебряных месторождений Америки, крестовый поход по истреблению, порабощению и захоронению в рудниках туземного населения, начало завоевания и разграбления Ост-Индии, превращение Африканского континента в место охоты на черных рабов: все это факты, знаменующие рассвет эры капиталистического производства. Эти идиллические процессы представляют собой фундаментальные факторы в движении первоначального накопления капитала».

Грабеж, как внутренний, так и внешний, стал основным средством первоначального накопления капитала, которое, начиная со Средних веков, обеспечило появление нового исторического этапа в мировом экономическом развитии. С расширением денежной экономики неравный обмен охватывал все больше социальных слоев и регионов планеты. Бельгийский экономист, марксистский теоретик Эрнест Мандель подсчитал стоимость золота и серебра, собранных в Америке к 1660 году, добычу, полученную в Индонезии Голландской Ост-Индской компанией с 1650 по 1780 год, прибыль французского капитала от работорговли в XVIII веке, доходы от рабского труда на Британских Антильских островах и грабеж Индии Англией за полвека. Итоговая сумма превышает стоимость всего капитала, инвестированного во все европейские индустрии к 1800 году [30]. Мандель отмечает, что эта гигантская масса капитала создала в Европе благоприятный инвестиционный климат, стимулировала «дух предпринимательства» и непосредственно финансировала создание мануфактур, давших мощный толчок промышленной революции. Однако одновременно с этим колоссальная международная концентрация богатства в пользу Европы препятствовала в ограбленных регионах переходу к накоплению промышленного капитала. «Двойная трагедия развивающихся стран заключается в том, что они не только стали жертвами этого процесса международной концентрации, но и впоследствии были вынуждены компенсировать свое промышленное отставание, то есть осуществлять первоначальное накопление промышленного капитала в мире, уже насыщенном товарами, произведенными зрелой западной промышленностью» [31].

Американские земли были открыты, завоеваны и колонизированы в процессе расширения коммерческого капитала. Европа протягивала руки, чтобы охватить весь мир. Ни Испания, ни Португалия не получили выгод от стремительного подъема капиталистического меркантилизма, хотя именно их колонии в значительной степени обеспечили золотом и серебром эту экспансию. Как мы уже видели, пусть драгоценные металлы Америки и озарили обманчивую удачу испанской знати, которая продолжала жить в эпоху позднего Средневековья вразрез с ходом истории, они одновременно предопределили упадок Испании в последующие века. В других регионах Европы современный капитализм смог зародиться во многом благодаря экспроприации первобытных народов Америки. После грабежа накопленных сокровищ последовала систематическая эксплуатация принудительного труда коренных жителей и африканских рабов, которых торговцы вывозили из Африки.

Европа нуждалась в золоте и серебре. Средства обращения множились без остановки, и нужно было подпитывать капиталистическое движение в момент его рождения: буржуазия захватывала города, основывала банки, производила и обменивала товары, завоевывала новые рынки. Золото, серебро, сахар: колониальная экономика, скорее поставщик, чем потребитель, была построена в соответствии с потребностями европейского рынка и находилась у него на службе. Стоимость экспорта драгоценных металлов из Латинской Америки в течение длительных периодов XVI века была в четыре раза выше стоимости импорта, состоявшего преимущественно из рабов, соли, вина и масла, оружия, тканей и предметов роскоши. Ресурсы текли в Европу, чтобы накапливаться в руках новых наций. Это была основная миссия, которую привезли с собой первопроходцы, хотя они также распространяли Евангелие – почти так же часто, как хлыст, – среди умирающих индейцев. Экономическая структура иберийских колоний изначально подчинялась внешнему рынку и, как следствие, сосредоточилась вокруг экспортного сектора, где концентрировались доходы и власть.

На протяжении всего процесса – от добычи металлов до последующего производства продовольствия – каждая область отождествлялась с тем, что она производила, и производила то, что от нее ожидали в Европе. Каждый товар, погруженный в трюмы галеонов, пересекавших океан, становился не только товаром, но и судьбой региона, в котором был произведен. Международное разделение труда, возникшее вместе с капитализмом, больше напоминало распределение ролей всадника и лошади, как отмечает американский экономист Пол Баран [32]. Рынки колониального мира становились лишь придатками внутреннего рынка капитализма, который набирал силу.

Бразильский экономист Селсу Фуртаду подчеркивает, что европейские феодалы получали экономический излишек от зависимого населения и использовали его в своих же регионах, тогда как главной целью испанцев, получивших от короля шахты, земли и индейцев в Америке, было извлечение излишков для их передачи в Европу [33]. Это наблюдение помогает понять конечную цель, с которой создавалась экономика колониальной Америки: хотя формально она демонстрировала некоторые феодальные черты, на деле она обслуживала зарождающийся капитализм в других частях мира. В конце концов, и в наше время существование богатых капиталистических центров невозможно объяснить без существования бедных и зависимых периферий: те и другие составляют часть одной системы.

Однако не весь излишек отправлялся в Европу. Колониальная экономика также финансировала расточительство купцов, владельцев шахт и крупных землевладельцев, которые делили между собой доходы от труда индейцев и чернокожих рабов под бдительным и всевластным надзором Короны и ее главной союзницы – Церкви. Власть была сосредоточена в руках немногих, которые отправляли в Европу металлы и продукты питания, а из Европы получали предметы роскоши, на наслаждение которыми они тратили свои растущие состояния. Правящие классы не проявляли ни малейшего интереса к диверсификации внутренних экономик или повышению технического и культурного уровня населения: их функция в международной системе, частью которой они были, заключалась в ином, а огромная массовая бедность, столь выгодная с точки зрения господствующих интересов, препятствовала развитию внутреннего потребительского рынка.

Один французский экономист утверждает, что худшим колониальным наследием Латинской Америки, объясняющим ее нынешнюю значительную отсталость, является отсутствие капитала. Однако все исторические данные свидетельствуют о том, что колониальная экономика в прошлом приносила огромные богатства тем классам, которые внутри региона были связаны с колониальной системой господства [34]. Большое количество доступной рабочей силы, которая была бесплатной или практически бесплатной, и огромный европейский спрос на американские товары сделали возможным, по словам аргентинского историка и социолога Серхио Багу, «раннее и значительное накопление капиталов в иберийских колониях. Однако основная часть бенефициаров вместо того, чтобы расширяться, сокращалась пропорционально росту населения, что подтверждается фактом постоянного увеличения числа безработных европейцев и креолов» [35]. Капитал, оставшийся в Америке, после вычета львиной доли, ушедшей в примитивный процесс накопления европейского капитализма, не породил в этих землях процесса, аналогичного европейскому. Излишки не использовались для создания основ промышленного развития, а направлялись на строительство величественных дворцов и показных храмов, покупку драгоценностей, роскошной одежды и мебели, содержание многочисленной прислуги и расточительство на празднества. В значительной степени этот излишек также застывал в виде покупок новых земель или продолжал циркулировать в спекулятивной и торговой деятельности.

На закате колониальной эпохи Гумбольдт обнаружил в Мексике «огромные массы капитала, сосредоточенные в руках владельцев шахт или торговцев, ушедших из коммерции». По его свидетельству, не менее половины недвижимости и общего капитала Мексики принадлежало Церкви, которая также контролировала значительную часть оставшихся земель через ипотечные залоги [36]. Мексиканские шахтовладельцы вкладывали свои излишки в покупку латифундий и ипотечные займы, как и крупные экспортеры из Веракруса и Акапулько; Церковь расширяла свои возможности таким же способом. Дома, способные превратить простолюдина в князя, и ослепительные храмы росли как грибы после дождя.

В Перу в середине XVII века крупные капиталы, накопленные энкомендеро[28], шахтовладельцами, инквизиторами и чиновниками имперской администрации, направлялись в торговлю. Состояния, заработанные на выращивании какао в Венесуэле, которое началось в конце XVI века ценой труда легионов чернокожих рабов, инвестировались «в новые плантации и другие коммерческие культуры, а также в рудники, городскую недвижимость, рабов и стада скота» [37].

Руины Потоси: серебряный круговорот

Андре Гундер Франк[29], анализируя природу отношений «метрополия – сателлит» в истории Латинской Америки как цепь последовательных подчинений, отметил в одной из своих работ, что регионы, которые сегодня наиболее поражены бедностью и отсталостью, в прошлом имели самые тесные связи с метрополией и переживали периоды расцвета. Эти земли были крупнейшими производителями товаров для экспорта в Европу или, позднее, в США и основными источниками капитала [38]. Метрополия оставляла эти регионы, как только по той или иной причине бизнес там приходил в упадок.

Потоси – ярчайший пример такого падения. Позже расцвет пережили серебряные шахты Гуанахуато и Сакатекас в Мексике. В XVI и XVII веках богатая серебром гора Потоси была центром колониальной жизни в Америке: вокруг нее так или иначе вращались экономика Чили, поставлявшая пшеницу, сушеное мясо, шкуры и вина; животноводство и ремесла Кордовы и Тукумана, которые обеспечивали вьючных животных и ткани; ртутные шахты Уанкавелики и регион Арика, откуда серебро отправлялось в Лиму, главный административный центр того времени. XVIII век ознаменовал начало конца для экономики, основанной на добыче серебра в Потоси. Однако во времена независимости численность населения территории, которая сегодня соответствует Боливии, все еще превосходила население нынешней Аргентины. Полтора века спустя население Боливии почти в шесть раз меньше населения Аргентины[30].

Общество Потоси, пораженное болезнью роскоши и расточительства, оставило Боливии лишь смутные воспоминания о своих былых великолепиях, руины церквей и дворцов, а также восемь миллионов трупов индейцев. Любой из алмазов, инкрустированных в герб богатого рыцаря, стоил больше, чем индейцу удалось бы заработать за всю жизнь работы митайо, рудокопа, но рыцарь сбежал с алмазами. Боливия, сегодня одна из беднейших стран мира, могла бы похвастаться, не будь это так трагично, тем, что способствовала накоплению богатства самых развитых стран. В наши дни Потоси – это бедный город в бедной Боливии: «Город, который дал миру больше всего и имеет меньше всего», как сказала мне одна старая дама из Потоси, закутанная в бесконечный шарф из шерсти альпаки, когда мы разговаривали в андалузском дворе ее двухсотлетнего дома. Этот город, обреченный на ностальгию, измученный бедностью и холодом, остается незаживающей раной колониальной системы в Америке – это обвинительный акт. Мир должен начать с того, чтобы попросить у него прощения.

Люди живут на обломках истории. В 1640 году отец Алон- со Альваро-Барба напечатал в Мадриде, в королевской типографии, свой замечательный трактат об искусстве обработки металлов. Олово, писал Барба, «это яд» [39]. Он упомянул горы, где «много олова, но знают об этом немногие, и, поскольку в нем не находят серебра, которое все ищут, его выбрасывают». Теперь в Потоси добывают то самое олово, которое испанцы выбрасывали как мусор. Продают даже стены старых домов – в них обнаружено качественное олово. Из 5000 шахт, которые испанцы пробили в богатой горе, веками вытекало богатство. Гора изменила цвет по мере того, как динамит опустошал ее недра и понижал уровень вершины. Груды камней, накопившиеся вокруг бесчисленных отверстий, переливаются всеми цветами: розовыми, лиловыми, пурпурными, охристыми, серыми, золотыми, коричневыми. Пестрое одеяло. Рабочие разбивают породу, а местные паллири, искусно умеющие взвешивать и сортировать камни, будто птички, клюют остатки минералов. Они ищут олово.

В старых шахтах, которые еще не затоплены, порой бродят рудокопы, сжимая в одной руке карбидную лампу и сгибаясь в три погибели, чтобы добыть все что только возможно. Серебра больше нет. Ни малейшего блеска – испанцы вычищали жилы до последней крупицы, словно метелками. Пайякос, забойщики, кирками и лопатами копают маленькие тоннели, чтобы извлечь олово из остатков жил. «Гора все еще богата, – говорил мне безработный, разгребая землю руками и без капли без удивления. – Господь, верно, так устроил: минерал растет точно так же, как и растение». Перед богатой горой Потоси возвышается свидетель опустошения – гора, называемая Уакаджчи, что на кечуа означает «Гора, которая плакала». На ее склонах бьют многочисленные источники чистой воды, «глаза воды», которые утоляют жажду рудокопов.

В периоды расцвета, примерно в середине XVII века, город привлекал множество художников и ремесленников – испанцев, креолов или индейских ваятелей, которые оставили свой след в колониальном искусстве Америки. Мельчор Перес де Ольгин[31], «американский Эль Греко», создал обширное религиозное наследие, которое одновременно раскрывает талант художника и языческий дух этих земель. Местные художники иногда впадали в ересь – например, писали картины, где изображали Деву Марию, кормящую одной грудью Иисуса, а другой – мужа. Золотых дел мастера, гравировщики по серебру, мастера по чеканке и краснодеревщики, работавшие с металлом, ценными породами дерева, гипсом и благородной слоновой костью, украшали многочисленные церкви и монастыри Потоси резьбой и алтарями с изысканным узором, сверкающими серебром, а также наполненные бесценными кафедрами и алтарными образами высочайшего качества. Барочные фасады храмов, вырезанные из камня, выдержали испытание веками, но этого нельзя сказать о картинах, во многих случаях сильно поврежденных влажностью, или о фигурах и легких предметах. Туристы и священники опустошили церкви, забрав все, что только можно было унести: от чаш и колоколов до статуй святого Франциска и Христа, вырезанных из бука или ясеня.