Полная версия

Самоопределение: что я хочу от жизни и работы

При оценке есть две распространенные ошибки. Во-первых, не ставят срок варианте (2), и не проверяют, что перспективы не являются пустыми надеждами, в то время как ситуация реально не меняется уже очень долго. Во-вторых, различают (3) и (4), и решают искать альтернативу в то время, как в текущей ситуации поиски невозможны. Например, работодатель позаботился о нагрузке, которая не оставляет никакой энергии для поисков, а также блокировал возможности собеседований. Или ты сам это для себя заблокировал, так тоже бывает.

А еще есть два варианта ответа, которые, на мой взгляд, являются не верными.

– (5) Баланс неприемлем, но надо терпеть и надеяться на чудо.

– (6) Так хреново у всех, счастья нет, поэтому будем терпеть.

Почему эти ответы не верны? Потому что чудес не бывает, изменения происходят у тех, кто сам предпринимает активные действия. При этом мир дает достаточно примеров счастливых людей, которые довольны своей жизнью. Я не хочу сказать, что все счастливы, и даже не берусь утверждать, что таких – больше половины, но все-таки, их много. И большинство из них сами шли к своему счастью. Тут залог успеха – активная позиция.

Подчеркну, что хотя ответы дают рациональное решение, выбирать ответ надо на основе ощущений, учитывая чувства, эмоциональный отклик, который вызывает ситуация.

Теперь стратегическая оценка перспектив. Формулируем образ «я вижу светлое будущее так-то (описать). Это, это и это (перечислить) – важные элементы (можно объяснить почему)».

Описывая образ будущего, вы думаете в целом о сохранении нынешнего контекста деятельности – на данном шаге мы оцениваем перспективу развития текущей ситуации. Вы уже внутри контекста, поэтому образ будущего можно сформулировать интуитивно, и он будет относительно достоверен. Если же вы формируете образа будущего с принципиальными отличиями в характере деятельности, то его необходимо дополнительно проверять, об этом я буду говорить в главе «Придумываем новое будущее».

Для оценки достижимости важно выбрать временной горизонт: желаете ли вы достичь светлого будущего через квартал или полгода, или вас устроит срок в один-два года или дольше. Независимо от выбранного срока его тоже важно зафиксировать. Но лучше сделать это отдельным проходом, после того как образ будущего уже описан. Иначе при описании вы не сможете сосредоточиться на желаемом, будет параллельно идти оценка достижимости и отсечка по ней.

Дальше оцениваем, достижим ли этот образ ситуации в перспективе на нынешней работе (с нынешним партнером в семье, в нынешней команде), а если нет – то какие важные элементы недоступны.

Если перспектив оказаться в таком будущем нет, то принимаем решение в одном из следующих вариантов.

– (1) Смиряемся, поменяв образ будущего, например, исключив их или маркировав как не слишком важные.

– (2) Продолжаем жить как сейчас, потому что по таким-то векторам мы продвигаемся в полезную для будущего сторону, например, работа дает деньги, подкопим столько-то – подумаем об изменениях. Тут важно установить критерии, по которым вернемся к вопросу.

– (3) Изменения необходимы, и мы будем искать другой проект или компанию, которая даст требуемые перспективы.

– (4) Изменения необходимы, но мы попробуем изменить текущее место деятельности – проект, команду или компанию в целом.

Основная ошибка в том, что в принципе не оценивают достижимость светлого будущего, которое описали. А также не делают выбор между вариантами (3) и (4) явным образом, рассматривая лишь один из них. Есть большая разница между вариантом, который мы отвергли и зафиксировали основания этого решения, и вариантом, который просто не рассмотрели, или сочли неприемлемым сразу без объяснений. Это хорошо видно на семейных отношениях: одни люди многократно пробуют поменять партнера в поисках идеала, и не никогда пытаются преодолеть проблемы взаимодействия. другие, наоборот, бесконечно подстраиваются, но счастья так и не получают. В обоих случаях один из вариантов просто не рассматривают. вместо разумного выбора между ними.

Оба способа оценки применимы к любой деятельности: работе, семье, хобби. Варианты ответа, естественно, не являются жестко заданными, можно придумать какие-то свои. Но в этих вариантах сформулированы именно решения, а не попытка замаскированного ухода от него. Например, если решили смириться – то надо явно зафиксировать это, поменяв образе желаемого будущего, при временных решениях – формулируем критерии, по которым вернемся к оценке, а при желании изменений – выбираем направления действий.

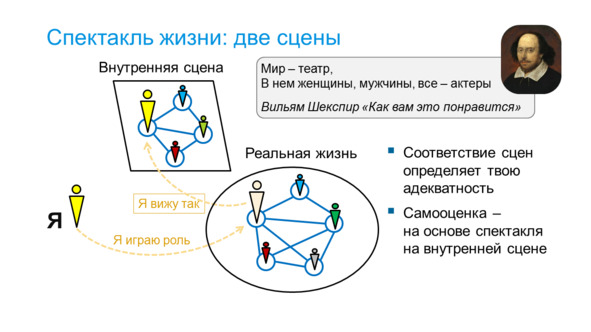

Объективная оценка невозможна – главное происходит на внутренней сцене

Как говорил Вильям Шекспир: «Мир – театр, В нем женщины, мужчины, все – актеры». Не тривиальным является то, что сцен две: есть спектакль, который происходит в реальном мире, и есть отражение и предвосхищение этого спектакля у нас в голове. Подчеркнем: внутренняя сцена не только отражает настоящее и прошлое, на ней происходит предвосхищение будущего – фантазии и планирование новых действий происходит до того, как они развернуться в реальном мире. Но о планировании будущего мы поговорим позднее, а сейчас сосредоточимся на режимах отражения текущей ситуации и рефлексии над прошлым.

Две сцены спектакля жизни

Декорации спектакля на внутренней сцене – представления человека о мире, а играют в нем актеры-аватары, созданные человеком по собственным представлениям о себе и о других людях. И все наши оценки себя и окружающего мира выполняются на основе этого спектакля на внутренней сцене.

Мы оцениваем себя, окружающих и весь мир на основе спектакля на внутренней сцене, а не объективной реальности

Когда актер играет роль, то он вживается в образ и действует, как предписано. Но одновременно он думает о многих других вещах. Когда Отелло душит Дездемону, он еще думает, о позе, которая должна быть хорошо видна зрителям, о правильной подаче реплик, чтобы их было слышно, и, наконец, заботится о том, чтобы увлекшись не задушить на самом деле.

Делать все это одновременно в темпе времени – высший пилотаж. Чаще действие на внутренней сцене опережает происходящее, когда ты планируешь будущие разговоры, включая реакцию собеседников, или отстает, когда ты проигрываешь уже произошедшие события и даешь им оценку. Но и то и другое происходит не в объективной реальности, а в твоем сознании, воображении – на внутренней сцене.

Необходимо отметить, что представление на внутренней сцене вовсе не обязательно идет именно как фильм или театральный спектакль с визуальными образами, хотя у части людей это именно так и происходит. Это может быть внутренний диалог, который, по преданию, звучал в голове у Сократа и заставлял его действовать. Или внутренний монолог, рассуждения.

Однако, независимо от формы, описание происходящего именно как спектакль достаточно точно, прежде всего, потому, что спектакль идет в условных, виртуальных декорациях. Конечно, между объектами на нашей внутренней сцене и объектами реального мира есть соответствие, но оно очень во многом основано на наших внутренних оценках. Какой диван мягче, какой торт вкуснее и многое другое основано не на объективных данных, а на субъективном восприятии. Канеман получил нобелевскую премию именно за то, что научно обосновал: люди принимают свои решения, в том числе экономические, не на основе рациональных аргументов, а на основе субъективных оценок. Конечно, рекламные агенты и политтехнологи знали это задолго до Канемана, но это списывали на необразованность масс. А Канеман показал, что так происходит у всех.

Границы на внутренней сцене – иллюзорны, отражают наши стереотипы

Что касается персонажей спектакля, то они являются образом нашего воображения еще больше, чем объекты. Ведь это – наши представления о других людях, а не реальные люди. В этих представлениях домыслены мотивы, чувства, желания и очень многое другое. А дальше в реальной жизни человек действует совсем иначе, возникает несоответствие ожиданиям.

Таким образом, на внутренней сцене действуют совсем другие персонажи, чем на внешней, это не люди, а твои представления об этих людях, или даже об их аватарах. И ты сам тоже представлен своим аватаром.

Важно, что помимо объектов и персонажей на нашей внутренней сцене есть и другие декорации. Это наши ценности, убеждения и стереотипы. Многие из них не приняты нами сознательно, неявно сформированы социумом. Именно из культуры мы знаем, что ценно, а что – нет, как правильно, а как – нет.

К чему стремиться и как действовать правильно мы знаем из культуры

Эти границы – виртуальные, за ними нет реальных ограничений в физическом мире, однако на внутренней сцене они могут быть такими же твердыми и непреодолимыми как кирпичные сцены. А поскольку на внутренней сцене, в том числе, осуществляется планирование действий, то в результате мы не можем их переступить и действуя в реальном мире. Виртуальные декорации – один из существенных аспектов концепции внутренней сцены. Его я впервые услышал от Вадима Демчога на ПИР-2021 (мой конспект), и такая конструкция была одним из инсайтов конференции.

Ценности, убеждения и стереотипы дают ориентиры в нашей жизни, помогают быстро принимать решения. И эти решения принимаются не рационально, их принимает автопилот быстрого мышления под влиянием эмоциональных оценок, и лишь затем они лишь рационализируются. В следующих главах я расскажу об этом подробнее. А здесь важно, что человек ищет основания для своих действий в ответ на внутренний запрос: «обоснуй, что я действовал правильно». И находит, люди изобретательны в поиске оснований для своих действий.

Чтобы поведение было разумным, а пространство решений было адекватным реальному миру, необходимо понимать основания для тех декораций внутренней сцены, которые ими сформированы. А мы их часто не понимаем, и не знаем, каковы их истоки. При разборе же оказывается, что они были неявно восприняты, некоторые – в раннем возрасте, и умы не понимаем их оснований, а значит и границ действия.

Посмотрим это на примерах. «Работа – важнее всего, я не могу сейчас уйти в отпуск и подвести команду». Это убеждение, уже спроецированное на конкретную ситуацию. Ситуация может быть различна. Может быть, человек устал, организм дает сигнал, что отдых нужен, но человек отвергает его и усилием воли пытается заставить себя работать – не всегда с понятным результатом. Или жена предлагает отпуск, потому что у детей – каникулы, которые можно провести вместе, а муж отказывается, что может сказаться на семье очень негативно, если ситуация повторяется регулярно. Понятно, что в обоих случаях решение может быть результатом рационального выбора.

Но приведенная формулировка – вовсе не результат разумного выбора, потому что «подвести команду» – про другое, она подразумевает эмоциональную квалификацию действия как предательства. И с этими истоками надо разбираться. Убеждение, что работа важнее семьи может иметь разные истоки. Чаще всего это часть социалистической культуры, наследие Советского Союза. И это – одна ситуация. Другая – если такое убеждение продвигается руководством компании как часть манипулятивной мотивации сотрудников в рамках корпоративной культуры. И третья – если в основе убеждение, что работа – ценность, за которую надо держаться, что хорошую работу сложно найти, воспринятое от родителей, которым действительно было трудно найти работу в силу жизненных обстоятельств.

Другой пример. «Надо постоянно стремиться к новым целям, отдых – деградация». Это может быть частью культуры достигаторов, которую человек воспринял из книг по мотивации. А может быть убеждение из школьных времен, воспринятое от какого-нибудь неутомимого героя, которым он тогда восхищался и подражал. При этом вполне может быть, что тот герой уже давно ушел в прошлое, а вот убеждение – осталось.

Еще один пример. «Если что-то не получается – я неполноценный или просто плохо стараюсь». Это часто прививают родители или школа для того, чтобы побудить ребенка что-нибудь делать. Слово «неполноценный» тут обобщенное, именно его употребляют редко, чаще используют конкретное слово, связанное с ситуацией: глупый, слабый, податливый и так далее. Такое убеждение, если оно сильно проявляется, имеет даже научное название «синдром отличника».

Так вот, если человек понимает, откуда именно у него появились те или иные убеждения, и аргументировано оценивает их уместность для конкретной ситуации, то есть понимает, откуда у него на внутренней сцене появилась такая граница, то это – адекватная рабочая ситуация. Потому что это значит, что соответствующую границу он провел самостоятельно, понимает ее и может управлять. А вот если такую границу установили неявно, то это повод задуматься, найти ее истоки и понять ее уместность. Собственно, психоанализ как раз и занимается тем, что выявляет неявные декорации вашей внутренней сцены и предлагает задуматься об их основаниях.

Внутренняя сцена – не просто метафора, это соответствует современным представлениям. У человека есть модель мира и себя самого в этом мире, и нейрофизиологические исследования говорят о локализации этой модели в определенных областях мозга, хотя и сильно распределенных, но об этом мы поговорим дальше, эта модель будет еще не раз появляться в книге.

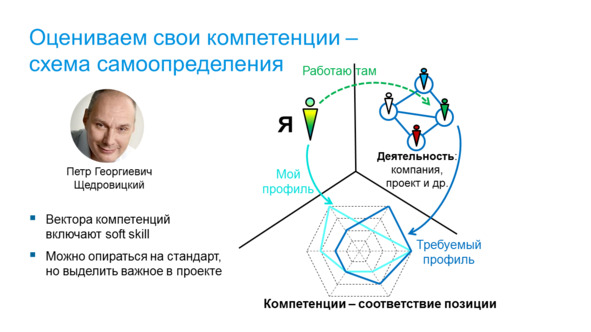

Структурированная оценка ситуации – схема самоопределения

Как было отмечено в предыдущих разделах, при оценке ситуации неизбежна значительная доля субъективного взгляда и проявление различных когнитивных искажений. Для того, чтобы снизить их влияние, оценку стоит проводить структурировано.

Для этого можно воспользоваться схемой самоопределения, которую я услышал весной 2016 года на третьей лекции Петра Щедровицкого по системам разделения труда (мой конспект), и она мне сразу показалась очень практичной, и я включил ее в свой арсенал. Полный ее вариант применяется, когда вы хотите заняться новой деятельностью, и его я расскажу позднее, а сейчас будет сокращенный вариант для диагностики настоящего и выявления проблемных мест, по которым надо принимать отдельные решения.

Начинается она с того, что есть такой прекрасный и многообразный Я. Я работаю в какой-то деятельности, тоже многообразной, где есть и другие люди, с которыми я взаимодействую.

Схема самоопределения

Дальше следует закономерный вопрос: какими характеристиками я должен обладать, чтобы успешно действовать? И какие характеристики у меня сейчас? То, что вы сейчас испытываете дискомфорт, означает наличие каких-то разрывов между тем, что от вас нужно другим, и тем, что вы умеете. Либо между тем, что вы делаете, и тем, что вы хотите делать.

Дискомфорт в деятельности появляется, если не умеешь делать то, что от тебя ждут или не хочешь этого делать

Это удобно рисовать в виде розочки компетенций, фиксируя разрывы. На рисунке два контура: нужно и делаю, но стоит нарисовать еще третий – хочу, и четвертый – неплохо умею. Потому что, вполне может быть, что вы пытаетесь что-то делать, не умея, и потому получается плохо. Или вы не хотите делать что-то из того, что от вас ожидают. Оценка своих желаний – важная часть, вы учитываете не только рациональную, но и эмоциональную составляющую работы: дает ли эта работа энергию, драйв и мотивацию?

Вопрос – а где взять набор осей? Его вам также предстоит выписать самостоятельно, выделив то, что представляется важным. При этом можно опираться, во-первых, на корпоративный список компетенций для вашей роли или должности, если он есть у вас в компании. Во-вторых, на ожидания вашего руководителя, а также коллег, которые вы получаете в ходе обратной связи. А, в-третьих, попробовать переформулировать проблемы и инциденты, которые возникают на работе, в виде отдельных компетенций. Последнее – очень важный источник, так как ряд важных компетенций, особенно в области soft skill, часто предполагается неявно.

Например, умение лавировать в конфликте интересов разных стейкхолдеров проекта и проводить мягкий арбитраж может являться необходимым умением для руководителя проекта и аналитика. А формулироваться это может не слишком внятными словами: «понимаешь, у нас сложный заказчик…». А для профиля это означает, что должна быть отдельная ось компетенций, соответствие по которой надо оценивать.

И, наконец, когда вы проводили оценку как описано в разделе «Оцениваем свою ситуацию прагматически», то вы сделали списки разных активностей. Проверьте, представлены ли активности в профиле компетенций. Если нет, их можно просто добавить, чтобы не упустить то, что важно для вас.

Вообще, набор компетенций в нынешнем мире сильно зависит от культуры и характера бизнеса компании. Например, если речь идет о руководителе проекта или группы, то от него может ожидаться ежедневная раздача поручений сотрудникам, или проектирование и налаживание бизнес-процессов, или коучинг и наставничество, или лидерство в agile-команде. Это – сильно разные способы руководства и связанные с ними компетенции тоже разные. При этом внутри компании это может предполагаться очевидным, и явно не формулируется. Кроме того, ожидания могут различаться в разных подразделениях компании.

Разрывы видны – что дальше?

После того, как розочка компетенций нарисована и на ней видны разрывы, надо понять, что вы хотите будете делать с полученной картиной. Для этого повторяем стратегическую оценку, о которой я писал в разделе «Оцениваем свою ситуацию прагматически», но уже с учетом полученной картины компетенций. Если в результате в целом принято решение, что ситуация – рабочая, то разбираемся, что делать с разрывами.

Есть компетенции, по которым от вас ожидают действий, а вы этого не делаете. И здесь развилка, несколько вариантов. Очевидный – вы не делаете этого просто потому, что не умеете, и готовы учиться. Тогда намечаете план обучения, дальше его надо будет обсудить с руководителем и действовать. Есть вариант, когда вы пытаетесь делать, а у вас не получается. Тут стоит привлечь экспертов, которые умеют это делать, чтобы они оценили ваши попытки и дали рекомендации – чего именно вам не хватает и как этому научиться. Если речь идет о чем-то сложным, то лучше спросить совета у нескольких людей. Потому что способы действий могут быть различны, каждый выбирает те, которые ему больше подходят, а вам надо найти свой. Для сложных действий, например, разработки кода, не существует единственно верного пути.

То же касается, если вы уже пробовали научиться чему-либо, и, даже, возможно, прошли какие-то курсы, но делать – не получается. Надо оценить способы обучения, попробовать разное. Как-то я слышал рассказ от одного опытного тестировщика. Ему мешало отсутствие умения программировать – он не мог читать код, писать свои скрипты и автотесты. Несколько раз пытался научиться по разным курсам, но не получалось. У него было базовое гуманитарное образование, он учился на актера, и решил, что разработка ему не доступна. Но как-то ему попалась одна книга по Ruby on Rails, которая оказалась понятной, и дело пошло.

Так что стоит пробовать разные способы обучения, и разных наставников, менторов, тренеров, коучей, тьюторов – у них всех разные подходы и методики. И надо оценивать, насколько они подходят для вас. Ведь все помнят, что в школе были разные учителя, они учили всех детей, но эффект был различен.

А еще может быть ситуация, когда на какой-то оси или на нескольких у вас разрыв, и вы не хотите этим заниматься. Вы даже можете уметь это делать, просто это занимает много энергии, но не приносит радости. Например, некоторые руководители не любят составление регулярных отчетов. А некоторые разработчики – делать задачи требующей скрупулезного разбора многих частных случаев. Или наоборот, делать что-то быстро по месту «на живую нитку». Но есть люди, которым такие задачи нравятся, и они могут быть в вашей команде – и тогда с ними можно договориться о таких задачах к взаимному удовольствию. Или могут быть более сложные организационные конструкции. Например, разработчик не любит общаться с заказчиками, или не хочет разбираться в сложной политике при таком общении, однако аналитик его не может заменить, потому что требуется обсуждение технических вопросов. Тогда они могут действовать тандемом.

Но организационные решения часто имеют оборотную сторону, потому что требуют коммуникации. И тут каждый оценивает сам, что ему проще. В разделе «Оцениваем свою ситуацию прагматически» мы выписывали списки, в реальной ситуации список неприятных активностей никогда не бывает пуст. Просто нужно понимать, зачем это делаете именно вы и какие возможны альтернативы.

Например, может быть деятельность, которая лично вас не слишком привлекает, например, поиск у заказчика новой работы для компании, но именно существенно влияет на объем заказов, который сказывается на вашей зарплате, и потому ее надо делать, и делать проще именно вам, потому что в ходе работ уже сложились партнерские отношения, их сложно передать другому. Но партнерские отношения автоматически в новые заказы не переходят, это – отдельное умение, которое надо осваивать.

Когда вы сталкиваетесь с ситуацией, что не хотите чем-либо заниматься, то стоит проверить совместимость деятельности с вашим психологическим профилем с помощью различных типологий. Я об этом буду говорить подробнее в следующих разделах, когда речь пойдет про овладение новой деятельностью, просто там это делаем «по площади», а здесь – точечно. Какие именно типологии использовать, зависит от проблемы и от самой деятельности – надо, чтобы был ясный маппинг действий на эту типологию, чтобы она не была размазана по разным типам тонким слоям. Типологии также могут помочь найти свой способ делать разные вещи, ведь разные люди делают их по-разному, а типологии это описывают.

При этом надо понимать, что тип личности – не приговор, большинство типологий описывают не врожденные черты личности, а сформированные. И хотя часть формирования была в раннем возрасте и не осознается нами, это вполне можно изменить. Эпохи перемен показывают, что люди способны меняться в очень широких пределах. Но большие изменения требуют больших усилий.

В целом, ответ на разрыв «научиться делать то, чего от тебя ждут» не является однозначным, есть разные варианты решений. У вас есть сильные стороны и слабые, и стоит ли прокачивать слабые стороны, или лучше выстроить организацию таким образом, чтобы вы могли проявлять свои сильные стороны – всегда отдельное решение.

А если формально OK, но чего-то не хватает?

Предположим, вы нарисовали профиль компетенции, например, основываясь на на квалификационном профиле компании или потребностях проекта, и там все хорошо. А удовлетворения работой нет. Тогда вполне может быть, что в профиле не хватает чего-то важного, и надо это добавить. Например, это могут быть оси новых технологий, которые хотелось бы освоить.

Главный вопрос – а есть ли место для этого в команде. Потому что освоение в виде хобби – совсем не то, что освоение в реальной деятельности. Потому что востребованность результата отсутствует, а она важна для самооценки. Конечно, из хобби может и вырасти pet-проект, не связанный с основной работой, но это требует больших усилий. Поэтому есть смысл обсудить с руководителем или HR возможности роста. Во многих компаниях есть индивидуальные планы развития, компания заинтересована в росте сотрудников, и надо найти возможность реализации.

Бывает, что возможностей нет – тогда действительно надо менять проект или компанию. Может быть, не немедленно. Может быть, руководство обещает изменения в будущем – такую ситуацию важно рационально оценивать, чтобы отличать действительные намерения от вечных завтраков, которые не собираются претворяться в жизнь. Или оценивать те усилия, которые руководство хочет от вас, чтобы перемещение в другой проект стало возможным. Например, вам говорят «сначала подготовьте замену» – а это 3—4 месяца минимум, а то и полгода, и то, если кандидат найдется быстро: сначала он должен освоиться в проекте, потом возможности его автономной работы должны пройти проверку практикой, это тоже требует времени. В любом случае, крепостное право отменили уже давно, и вашей компанией возможности не ограничиваются, а если руководство это не понимает, то путь обучается на кейсах увольнения сотрудников.

А еще бывает, что по каким-то векторам ваша текущая компетенция превышает требуемую для новой деятельности. Например, руководитель, как правило, не занимается инженерной работой в том же объеме, что и сотрудник, не работает как исполнитель даже со сложными задачами. И если вы были разработчиком, которому нравилось писать код, искать красивые решения для сложных задач, а пришли в проект руководителем, а теперь этому нет места, то это может привести к серьезным проблемам с мотивацией.