Полная версия

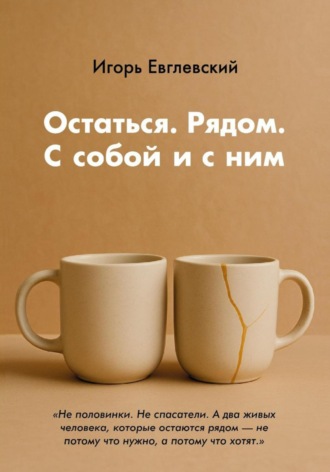

Остаться. Рядом. С собой и с ним

Разрешение говорить не то, что правильно, а то, что чувствуется.

Разрешение не соответствовать. Не угождать. Не играть.

Разрешение не быть всё время сильным, красивым, мягким, мужественным, безупречным.

Путь из роли начинается с одной простой фразы: «Я устал. Я больше не могу быть не собой».

И с неё начинается всё настоящее.

Мужчине не нужно переставать быть мужчиной, чтобы перестать быть картонным. Женщине не нужно отказываться от женственности, чтобы перестать быть шаблоном. Речь не о половой идентичности. Речь о том, что живое всегда важнее идеального.

Вот несколько реальных шагов, которые разрывают замкнутый круг роли:

1. Замечай, когда ты говоришь не из себя, а из сценария.

Если ты мужчина и хочешь поддержать – скажи это, а не делай вид, что «всё под контролем».

Если ты женщина и хочешь тепла – не скрывайся под маской «всё в порядке», если на самом деле тебе больно.

Первая искра изменений – честность внутри себя.

2. Задай себе вопрос: Чего я на самом деле хочу?

Не «что я должен делать, чтобы быть хорошим».

А «что я на самом деле чувствую, что нужно моей живой части — не образу, не фасаду, а мне».

Часто этого уже достаточно, чтобы выйти из автопилота.

3. Научись говорить не обвинением, а признанием.

Вместо: «Ты холодный, как лёд»

Скажи: «Мне трудно, когда между нами тишина, я чувствую себя потерянной».

Вместо: «Ты истеричка!»

Скажи: «Я теряюсь, когда не понимаю, что ты хочешь, и мне хочется быть ближе, но я не умею».

Это не слабость. Это взрослая речь. И она способна открыть дверь там, где все уже решили, что это тупик.

Но главное – остановить спектакль. Хотя бы внутри себя. Понять: «Я больше не хочу играть роль, чтобы меня любили. Я хочу быть собой — и быть любимым таким».

Это страшно. Потому что впервые ты остаёшься без сценария. Но в этом страхе – свобода. Потому что только там, где заканчиваются роли, начинается настоящая встреча.

В отношениях, где оба больше не играют – появляется пространство. И в этом пространстве можно снова быть живыми. Не знающими. Не уверенными. Но настоящими.

Мужчина, которому больше не нужно быть героем, и женщина, которой больше не нужно быть идеальной – начинают, наконец, быть рядом, а не в кадре.

И это не значит, что исчезнут конфликты. Это значит, что они станут другими. Не «ты плохой — я хорошая», а «мы оба в чём-то уязвимы. Давай посмотрим, что с этим делать».

Любовь, в которой нет ролей – тиха.

Без фейерверков.

Без обещаний «вечно» и «до гроба».

Но в ней есть то, что важнее: чувство, что тебя видят.

Не за красивую обёртку, не за успехи, не за поведение – а тебя самого.

И ради этого стоит снимать костюмы. Медленно. Осторожно. Не ломая. А как будто возвращаясь домой.

VII. Как различия становятся причиной любви, а не войны

Ты встречаешь человека – и он другой. Он не такой, как ты. Не с такой скоростью реакции. Не с такими фразами. Не с таким способом проживать боль или радость. Он может быть молчалив, когда ты привык говорить. Может смеяться, когда тебе не до смеха. Может не понимать, что тебе нужно, пока ты не скажешь – а ты, в свою очередь, привык, что тебя чувствуют без слов.

Ты смотришь на него – и где-то внутри начинает шевелиться раздражение: «Почему он не такой, как я?».

А потом – обида: «Если бы он любил, он бы понял».

И за обидой – претензия: «Почему я всегда должна объяснять?»

Всё это – знакомо. И очень по-человечески. Мы привыкли мерить других собой. Наш стиль реакции – это наша норма. Наш способ говорить – это «правильно». Наш способ любить – это единственно верный. И всё, что отклоняется – вызывает тревогу: А вдруг не совпадаем? А вдруг не мой человек?

Но правда в другом. Мы всегда разные. Даже если выросли в одной семье, на одном языке, в одной культуре. Потому что у каждого – свой темперамент, свой опыт, свои травмы и победы, свой способ держать дистанцию или искать близость.

Различия не проблема.

Проблема – когда мы отказываемся их признавать.

Когда вместо интереса мы выбираем раздражение.

Когда вместо диалога – требование: «будь как я».

Мужчина смотрит на ситуацию – и видит задачу. Женщина смотрит – и чувствует атмосферу. Он хочет решить. Она хочет услышать. Он обнимает действиями. Она – словами. Он доказывает любовь поступками. Она – вниманием. И никто из них не ошибается. Просто разный язык.

В отношениях, где каждый говорит на своём – важно не перевести партнёра, а научиться понимать.

Это как путешествие: ты приехал в новую страну, и тебе не сразу всё понятно. Но если ты не бросаешь фразу «они все странные», а начинаешь слушать, наблюдать, спрашивать – в какой-то момент ты начинаешь понимать. Ты не становишься таким же. Ты остаёшься собой – но теперь у тебя расширился кругозор. Ты знаешь, как можно иначе. И тебе уже не страшно.

Так же и в союзе.

Если ты женщина, и твой мужчина после работы не разговаривает – это не потому, что ты неинтересна. Это потому, что он по-другому устроен.

Если ты мужчина, и твоя женщина каждый вечер выносит тебе душу разговорами о чувствах – это не потому, что она драматична. Это потому, что она так восстанавливает контакт с собой и с тобой.

Это не поводы для войны.

Это приглашение к переучиванию себя.

Не отказаться от своей природы, а расширить восприятие.

Понять, что рядом с тобой – не твой клон, а другой человек.

Знаешь, как распознать зрелые отношения? Там меньше вопросов «Почему ты так?», и больше – «Расскажи, как у тебя это устроено?», «Что ты чувствуешь в этот момент?», «Что для тебя любовь?».

В таких вопросах нет желания переделать. Там есть уважение к инаковости.

В мире, где нам постоянно навязывают идею «подобное к подобному», сложно принять, что союз может быть прочным именно из-за различий. Ты сильнее в решениях – он сильнее в интуиции. Ты быстрее говоришь – он медленнее чувствует. Ты хочешь сразу – он сначала обдумывает. И если в этом нет попытки доказать, кто лучше, если в этом есть готовность идти рядом, а не тянуть за собой, тогда возникает пространство, где различие — не стена, а мост.

В союзе, где люди слышат друг друга даже в разности, рождается новая форма любви: не симметричная, не зеркальная, а живая и танцующая. Как в джазе. Как в парном катании. Как в настоящем разговоре, где не соревнуются, а создают.

Если ты однажды сможешь взглянуть на партнёра и вместо «ты странный» научишься говорить «ты другой – и это интересно», в этот момент любовь перестаёт быть потребностью, и становится зрелым выбором.

VIII. Что даёт союз, в котором принимаются различия

В мире, где нас постоянно учат быть одинаковыми – в одежде, в мышлении, в желаниях – особенно драгоценным становится союз, где люди не требуют совпадения, а создают пространство для различий. Там, где тебе не нужно быть копией, чтобы быть понятым. Где можно быть собой – даже если ты «не такой». Именно в таких союзах появляется то, чего нет в зеркальных отношениях: внутреннее освобождение.

Когда мужчина и женщина уважают различия, они отпускают самое разрушительное – попытку перевоспитать друг друга.

Женщина больше не ждёт, что он будет «чувствительным, как подруга». Мужчина больше не ждёт, что она «перестанет эмоционировать и начнёт мыслить по делу». Они оба перестают ждать, что другой станет удобной версией их представлений о «правильном». И начинают – узнавать. Не чтобы исправить. А чтобы понять.

В таком союзе исчезает фоновое напряжение. То самое, которое отравляет даже хорошие отношения:

«Ну почему ты опять?»

«Ты всегда не так понимаешь».

«Мне уже сто раз приходилось это объяснять».

«Сколько можно говорить об одном и том же».

Напряжение исчезает, когда ты перестаёшь ждать, что человек будет вести себя «по твоему сценарию». И вдруг обнаруживается: ты не злишься. Ты слушаешь. Ты не защищаешься. Ты открыт. Ты не анализируешь. Ты рядом.

И тогда между вами впервые появляется то, что нельзя симулировать – пространство быть живыми.

Когда в паре перестают бороться за «правильный способ чувствовать», начинается доверие:

Мужчина может быть чувствительным, и его не считают слабаком.

Женщина может быть логичной, и её не называют «слишком мужественной».

Он может молчать, не разрушая связи.

Она может говорить – и не быть обвинённой в том, что «её слишком много».

Это не уравнивание. Это уважение к форме жизни другого человека.

Такой союз не требует «идеального совпадения». Он требует чего-то более зрелого:

уважения к границе;

интереса к инаковости;

присутствия даже в несовпадении.

Это союз не одинаковых, а знающих, что любовь – это не совпадение, а совместимость. Не по анкетам, а по ритмам. Не по словам, а по отношению друг к другу.

В таких отношениях никто не обязан быть «образцом». Там можно ошибаться – и не терять лицо. Можно не знать – и не казаться глупым. Можно быть в плохом настроении – и не бояться, что тебя бросят. Можно быть настоящим, потому что никто не карает за несовершенство.

Это союз, в котором:

Мужчина может однажды сказать: «Я не знаю, что делать» – и услышать в ответ не упрёк, а тишину, в которой можно просто быть.

Женщина может сказать: «Мне страшно, что мы отдаляемся» – и её не обвинят в слабости, а останутся рядом.

Можно прерывать диалог – не закрываясь.

Можно не совпадать – и при этом быть в любви.

В таких отношениях происходит медленный, но неотвратимый сдвиг: ты начинаешь чувствовать себя больше собой, рядом с другим.

Это парадокс. В большинстве пар мы чувствуем: чтобы остаться в союзе – нужно что-то в себе изменить. А в зрелом союзе ты впервые ощущаешь: чем больше я остаюсь собой, тем больше у нас – «нас».

Признаки такого союза не бросаются в глаза. Это не страсть на публику. Не совместные фотографии в одной пижаме. Не манифесты любви в соцсетях.

Это:

лёгкость молчать рядом и не думать, что это отчуждение;

возможность спорить и не бояться, что это конец;

доверие к иному способу чувствовать, говорить, реагировать;

устойчивость к несовпадениям;

способность расти, не теряя связи.

Такие союзы не идеальны. Там тоже бывают ссоры, паузы, усталость, недопонимание. Но там нет главного разрушителя – попытки откорректировать другого под себя.

Там есть живое:

Я – вот такой.

Ты – вот такая.

Мы – вот такие и это нормально.

IX. Маленький эксперимент: посмотри по-новому

Всё, о чём ты прочитал в этой главе, может остаться просто красивыми словами. А может стать началом перемен. И для этого не нужно глобальных решений, терапевтических марафонов и разговоров «по душам» под луной. Достаточно одного простого наблюдения. Одного взгляда – чуть иначе, чем ты привык.

Сегодня – когда будешь рядом с партнёром. Или с человеком противоположного пола. Или даже просто с кем-то, чьи реакции тебе непонятны. Сделай паузу. Остановись на секунду. И посмотри – не на мужчину. Не на женщину. А на человека.

Сними привычные очки восприятия:

«Он всегда холодный».

«Она вечно драматизирует».

«С ним невозможно говорить».

«С ней всегда нужно догадываться».

Вместо этого задай себе другой вопрос: «А если я не знаю, какой он или она? Что я тогда увижу?»

Мы редко смотрим по-настоящему. Мы чаще вспоминаем – каким был человек вчера, на прошлой неделе, в прошлой ссоре. Мы поднимаем старые файлы в голове и проживаем их снова.

А теперь попробуй – не вспоминать. Попробуй увидеть человека заново.

Пусть он перед тобой – не партнёр, не «свой» или «чужой», не «обидчик», не «герой» – а просто живая душа. Со своим прошлым. Со своей болью. Со своими страхами, надеждами, сдержанностями, попытками.

Не нужно оправдывать. Достаточно посмотреть без осуждения.

Можно даже попробовать короткий диалог – внутренний или вслух. Без наезда. Без поддевки. Без «ну сколько можно».

Просто:

«Мне правда интересно: что ты сейчас чувствуешь?»

«А как тебе со мной?» Не по сценарию – по-настоящему.

«Чего ты хочешь? Не от жизни вообще, а здесь. От нас. От меня. От себя».

Иногда этого достаточно, чтобы союз начал двигаться. Не взрывом. Не бурей. А как будто старый ржавый механизм слегка пошевелился. И ты вдруг понял: он не умер. Он просто ждал другого ключа.

X. Заключение главы: не враги, не зеркала, не герои – а танцующие

Мужчина и женщина. Мы начинали эту главу с карикатур, стереотипов, мемов и старых шуток, которые будто срослись с нашей культурой. Но чем глубже мы шли, тем яснее становилось: за всеми этими «мужчина должен», «женщина обязана», «мы слишком разные» – прячется боль непонимания и тоска по настоящему союзу.

Слишком долго мы противопоставляли друг друга. Слишком долго ждали совпадения, чтобы почувствовать близость. Слишком часто отказывались от себя, чтобы соответствовать. Слишком часто требовали, чтобы нас почувствовали – при этом не потрудившись объясниться.

Но, возможно, пришло время не искать, кто прав, а искать, как быть рядом. Не в зеркале, не в отражении собственных ожиданий, а в реальности двух разных, живых, несовершенных и одновременно – бесконечно ценных людей.

Не враги. Не герои. Не гуру по отношениям. Просто – те, кто учатся быть рядом. Те, кто смотрят друг на друга не через призму боли прошлого, а через вопрос: «А как мы можем пройти это – вместе?»

Не идеальные. Не подготовленные. Не просветлённые. А просто готовые быть рядом, даже если страшно. Даже если тяжело. Даже если мы всё ещё не знаем, как.

Ты можешь спросить: А как звучит это вживую? Что значит быть рядом, принимать различия, выходить из ролей — не в теории, а в настоящей жизни?

Я отвечу.

Когда-то я тоже верил в простую формулу: если всё совпадает – значит, будет легко. Совпали ценности, цели, темперамент, уровень саморазвития – вперёд, строй отношения.

Я думал, что всё зависит от того, как «подобраны детали». Что зрелый союз – это когда две хорошо отшлифованные шестерёнки идеально встают друг к другу. И если не совпадают – просто не твой человек.

Сейчас я смотрю на это иначе. Слишком уж многое я прошёл, чтобы остаться на уровне совпадений.

Был у меня союз, который снаружи выглядел прекрасно. Партнёрша была умной, красивой, внутренне сильной, тонкой, глубокой. Мы говорили на одном языке. Воспитывались в схожих системах. Всё должно было получиться.

Но… не получалось. Не потому, что кто-то был плохим. А потому что мы оба играли. Я – в зрелого, устойчивого, всегда собранного. Она – в понимающую, вдохновляющую, светлую.

Мы хотели быть идеальными друг для друга — и этим разрушали живое. Молчали, когда хотелось говорить. Улыбались, когда хотелось плакать. Сдерживали боль, чтобы не выглядеть слабыми.

И в какой-то момент… всё рассыпалось.

После этого я долго не входил в отношения. Потому что боялся. Боялся снова не совпасть. Боялся снова быть не тем. Боялся, что придётся снова притворяться. Снова соответствовать. Снова угадывать.

Но потом случилось другое.

Я встретил человека, с которым с самого начала было трудно. Мы были разными: по ритмам, по взглядам, по языку. Я – рациональный, сдержанный, глубоко внутренний. Она – эмоциональная, быстрая, искренняя до боли. Я тянулся к ясности. Она – к живому чувству. Я говорил: «Подожди, мне нужно подумать». Она спрашивала: «Ты чувствуешь хоть что-нибудь, или просто анализируешь?»

Поначалу я напрягался. Хотел объяснить. Защититься. Доказать. Потом – устал. А потом – впервые в жизни сдался.

И в этом «сдался» не было поражения. Было признание: «Я не знаю, как быть. Я не умею по-другому. Но я хочу попробовать».

Я впервые стал говорить не как мужчина, который всё знает, а как человек, который учится быть с другим человеком.

И именно в этом союзе – не похожем, не гладком, не «идеально подобранном» – начались те самые чудеса. Я начал слышать. Она – замедляться. Я стал говорить о своих чувствах. Она – давать время на проживание. Я перестал стесняться своей уязвимости. Она – перестала бояться своей силы.

Мы не стали одинаковыми. Но мы стали слышащими.

И именно об этом – эта книга. Не о том, как совпасть. А о том, как быть разными – и всё равно быть вместе. О том, как перестать бежать. О том, как перестать лепить. О том, как доверять.

Потому что настоящие отношения не там, где всё легко. А там, где обоим важно сохранить то, что между вами – несмотря на то, что внутри вас всё такое разное.

Мужчина и женщина – это не битва. Не сценарий. Не дуэль.

Это танец. Где не важно, кто ведёт. Важно – кто чувствует ритм. Кто готов поддаться движению. Кто слышит музыку. И кто, несмотря на все различия, – остаётся.

ГЛАВА 2. Половинки не существуют (и слава Богу!)

«Где-то есть мой человек…»

«Он дополняет меня…»

«Без него я не могу дышать…»

«Я нашла свою вторую половинку…»

Звучит красиво. Почти как песня. Почти как надежда. Но если приглядеться – это не про любовь. Это про недостаточность.

Миф о второй половинке – один из самых романтичных и самых опасных. Он внушает, что человек изначально неполный, сломанный, нецелый. Что где-то, в бесконечном супермаркете душ, бродит твой «идеальный доп», и только он может тебя завершить. Без него ты – пустота, недописанная строчка, половина булочки без начинки.

Казалось бы – что тут плохого? Ведь все хотят любви. Все хотят быть увиденными, принятыми, любимыми. Но проблема в другом: этот миф ставит нас в позицию дефицита. А значит – в зависимость.

Если ты половинка – кто будет дышать, когда другой уйдёт за хлебом и задержится на пару лет?

Если ты половинка – ты обречён искать не партнёра, а спасителя. Не человека, с которым можно идти рядом, а того, кто закроет дыру внутри.

А дыра – она ведь не от того, что ты кого-то не встретил. А от того, что ты себя ещё не обнял.

I. Откуда этот миф и почему он до сих пор жив

Легенда стара как мир. В «Пире» Платона есть миф о том, что когда-то люди были существами с двумя лицами, четырьмя руками и ногами – совершенством, в котором не было недостатка. Но однажды Зевс разозлился и рассёк их пополам, разделив на мужское и женское. С тех пор каждая половинка мечется по свету в поисках своей утраченной части, чтобы вновь почувствовать себя целым.

Это красивая история. Тонкая, мифологичная, тёплая. Но, как и все мифы, она опасна, если принять её буквально.

С ней рождается идея: «Я – нечто недоделанное. И пока не найду свою вторую половину – я не человек, а заготовка».

Тебе плохо? Потому что ты без него.

Ты одинока? Потому что не встретила «своего».

У тебя кризис? Значит, он не твой.

Не складывается? Ну, это не та половинка.

И всё – ты не живёшь, а ищешь. Смотришь на всех как на детали конструктора.

Подходит – не подходит.

Умеет слушать?

Не пьёт?

У него подходящая Луна в Весах?

А может, он и есть тот самый?

Этот миф делает из любви поход в IKEA за недостающей частью. Только проблема в том, что даже если найдёшь «идеальную», на следующий день почувствуешь: что-то всё равно не так. Всё равно пусто. Потому что дело не в нём. И не в ней. А в том, с чем ты пришёл в отношения.

Если ты приходишь как половинка – ты приходишь с голодом. С просьбой:

«Заполни меня».

«Сделай мне хорошо».

«Исцели мои раны».

И пусть ты даже говоришь это ласково, поэтично, через «ты – моя судьба» – это не про любовь. Это про зависимость.

Да, миф удобен. Он даёт надежду. Что однажды случится чудо – и кто-то всё за тебя соберёт. Кто-то решит все внутренние конфликты, залечит боль детства, объяснит, как жить, и обнимет так, что ты наконец почувствуешь: «Всё, теперь я целый».

Но это иллюзия.

Человек может обнять тебя. Но он не сможет сшить тебя изнутри. Он может быть рядом. Но он не может заменить тебе самого себя. Потому что никто не обязан быть твоей частью, если ты сам не признал свою целостность.

II. Половинки требуют. Целые выбирают

Половинка в отношениях – как потерянный чемодан без ручки. Сам тащить не можешь, но и отпустить не в силах. Половинка всегда в ожидании: что кто-то спасёт, поймёт, заметит, докажет, вдохновит, придаст смысл.

Половинка живёт в дефиците. В ней изначально есть пустота: «У меня чего-то нет». А значит, она смотрит на партнёра не как на человека, а как на поставщика нужных опций.

Он должен быть добрым, щедрым, надёжным, страстным. Чувствительным, но не прилипчивым. Сильным, но ранимым. И чтобы ещё стирал, обнимал, угадывал. А главное – никуда не делся.

Она должна быть лёгкой, сияющей, принимающей, не предъявляющей, но очень глубокой, и желательно ещё красивой 24/7, но не слишком – чтобы не увели.

Половинка не выбирает – она хватается. Не из любви. Из тревоги.

Внутренний монолог половинки звучит так:

«Он мне нужен. Срочно. Пока не передумал».

«Она такая, как надо. Если уйдёт — я снова останусь один».

«Я потеряю шанс на счастье, если отпущу».

Это не выбор. Это зависимость, замаскированная под романтику. Там, где должно быть «я вижу тебя» – стоит «мне срочно нужно, чтобы ты был рядом».

И если честно, то половинке часто всё равно, кто именно рядом, лишь бы не быть одной. Лишь бы не чувствовать внутреннюю пустоту.

Половинка не просто ждёт любви. Она требует:

«Люби меня, чтобы я почувствовал, что я есть».

«Подтверди, что я важен».

«Покажи, что я ценна».

И стоит партнёру устать, замолчать, уйти в себя – половинка рушится. Потому что без постоянной подпитки – она снова чувствует себя ничем. Не человеком – функцией, которой временно дали ощущение нужности.

Целый человек – не противоположность в смысле «пофигист».

Он не «Мне никто не нужен».

Целый человек – это тот, кто может быть один и не чувствовать себя половинкой.

Он не использует отношения, чтобы заделать дыру. Он в них приходит с полным собой – не идеальным, не отполированным, но уже осознанным. И в этом – огромная разница.

Целый человек выбирает. Он не хватается. Он смотрит:

«Как я себя чувствую рядом с тобой?»

«Ты усиливаешь мою целостность – или обнуляешь?»

«Ты партнёр – или костыль?»

«Я живу – или снова спасаюсь через тебя?»

И если ответ тревожный – он делает шаг назад. Не потому, что не любит. А потому что знает цену себе и другому. Как половинка ведёт себя в близости?

Она влюбляется не в человека, а в ощущение:

«Наконец-то меня кто-то выбрал».

«Теперь у меня есть опора».

«Теперь я – кто-то».

Но это «кто-то» очень хрупкое: стоит партнёру отвлечься, замолчать, устать – и всё рассыпается. Половинка тут же начинает тревожиться, искать подтверждения, читать между строк, анализировать паузы, лайки, интонации. Она не может просто быть рядом – ей нужно постоянное подтверждение значимости, иначе – катастрофа.

Целый человек в близости – как будто дышит рядом. Он не просит другого дышать за него. Он чувствует интерес, притяжение, радость – но не превращает это в зависимость. Он не требует постоянных доказательств. Ему хорошо рядом — но он остаётся собой.

Как половинка ссорится?

Как будто от этого зависит её жизнь. Ссора – это угроза потере опоры.

«Ты не слышишь меня!»

«Значит, тебе всё равно!»

«Ты хочешь уйти, да!»