Полная версия

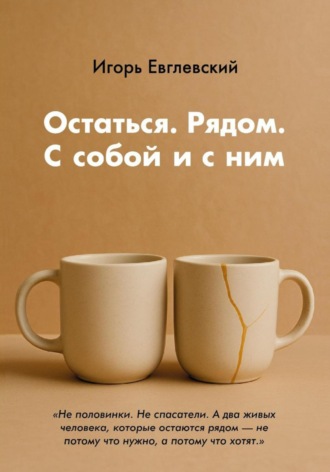

Остаться. Рядом. С собой и с ним

Игорь Евглевский

Остаться. Рядом. С собой и с ним

Игорь Евглевский.

Остаться. Рядом. С собой и с ним

Это не книга о том, как «найти любовь».

Это книга о том, как не потерять себя, когда любовь уже рядом.

О том, как остаться – даже когда страшно, сложно, неудобно.

О том, как быть вдвоём – и не раствориться. Как расти рядом – не ломая друг друга.

Автор не даёт советов. Он рассказывает. Иногда – о себе. Иногда – о тебе.

Без морализаторства. Без высоких штампов.

С болью, узнаваемостью, светом.

Эта книга – для тех, кто больше не хочет играть в «идеальные отношения».

Для тех, кто выбирает честность вместо образа.

Путь – вместо ожидания.

Себя – и другого.

Не «или». А «и».

© Евглевский Игорь, 2025

© ООО «МЕРКУРИЙ СТ», 2025

ISBN 978-5-6054833-1-1

ВВЕДЕНИЕ

В мире, где всё чаще выбирают одиночество – кот становится символом нового брака. Мягкий, пушистый, не задаёт лишних вопросов.

«Зачем быть вдвоём, если можно — с котом?» – эта фраза сегодня звучит не шуткой, а манифестом.

В мире, где одиночество стало новой нормой, а самостоятельность – почти духовной добродетелью, вопрос: «А зачем быть в паре?» звучит уже не как банальность, а как вызов. Быть вместе – почти что подвиг. Или… безумие?

Всё чаще слышу:

«Я сам».

«Я сама».

«Я не хочу зависеть».

«Я хочу быть свободным».

И в этом есть правда. Мы устали от слияний, от «сделай меня счастливым», от ролей, в которые влезали, как в неудобные костюмы – ради «социальной нормы». Мы разочаровались в шаблонах, пересмотрели детские травмы и теперь боимся только одного: потерять себя в паре.

Но парадокс: мы так боимся потерять себя, что в итоге теряем. Себя настоящих. Тех, кто умеет быть рядом. В тепле. В союзе. А не в вечной готовности защищать границы.

Эта книга – не про «как построить идеальные отношения». Идеальные пары в природе не водятся, и слава Богу.

Она – про живые союзы. Про то, как можно быть рядом, не став заложником. Про то, как не разменивать близость на контроль. Про то, как научиться слышать, прежде чем требовать. И про то, как вырасти рядом с другим человеком, не теряя себя – а находя.

Когда-то я был уверен, что союз – это игра с неравными шансами. Где один всегда даёт больше, а другой всегда уходит первым. Что быть с кем-то – значит проигрывать свободу.

И я строил отношения с умом: аккуратно, контролируя, как будто ставлю мебель в съёмной квартире. Не привыкай, не надейся, не пускай корни. А уж про «несправедливость» при расставании и о том, что мужчина всегда виноват – слышали все.

Но однажды я понял: по-настоящему близкие отношения не вырастают из страха. Они начинаются там, где ты позволяешь себе быть уязвимым. Где ты не играешь роль. Где ты не строишь фасад успешного, весёлого и просветлённого. Где ты просто… рядом. Живой. Сильный, когда нужно. Слабый – когда болит. Настоящий.

В союзе всегда будет боль. Это нормально. Но ещё там будет нежность. Поддержка. Смех. И главное – точка роста.

Потому что отношения – это не лестница вверх, где каждый шаг должен быть «лучше». Это спираль. Иногда восходящая, иногда – нисходящая. Но каждый виток – не повтор, а новая глубина. И если хватит смелости пройти вниз – вас ждёт подъём выше прежнего.

Есть два пути:

1. Пройти это вместе – и вырасти.

2. Убежать – и повторить.

Выбираешь ты. Но, как показывает жизнь, если урок не пройден – он вернётся. Просто в другом человеке, с другими глазами. С теми же триггерами. С теми же внутренними ответами, которые ты всё ещё боишься дать.

Эта книга – для тех, кто выбирает не бегство, а путь. Для тех, кто готов не просто любить, а углубляться.

Кто понимает: зрелый союз – не случайность. Это внутренняя работа. Но она стоит того.

Здесь не будет морализаторства и навязанных ролей. Ты не

найдёшь тут шаблонов «мужчина должен», «женщина обязана», «если он не дарит цветы – уходи».

Вместо этого – будут истории. Будут честные вопросы и

мягкие подсказки.

Я расскажу, почему близость пугает. Почему страсть уходит. Почему тишина в отношениях – не всегда знак уюта, а иногда – предвестник конца.

Мы поговорим о том, что по-настоящему сближает. О честных диалогах. О боли, через которую рождаются настоящие чувства. О сексе, который лечит. О смехе, который спасает. И о быте, который может быть не врагом, а союзником, если его правильно приручить.

Иногда мы ищем волшебную таблетку: «Как встретить своего человека». Но правда в том, что «свой человек» появляется тогда, когда ты сам стал собой.

Когда у тебя есть опора.

Когда ты не цепляешься.

Когда ты не пытаешься взять – а готов отдавать.

Не в жертву, не в обмен.

А просто – из полноты.

Возможно, в этих строках ты узнаешь себя. Вспомнишь прошлые отношения. Или, наоборот, вдруг поймёшь, что ещё не поздно спасти текущие. Может быть, ты один – и эта книга поможет тебе понять, кого ты вообще ищешь. А может, ты уже в паре, но ощущаешь, как вы оба медленно теряете связь.

Знаешь что?

Связь можно восстановить.

Чувства могут вернуться.

Иногда не нужны новые люди – нужно новое понимание.

Эта книга – не инструкция. Это письмо. От мужчины, который ошибался, рос, боялся, избегал – и в какой-то момент решил остаться. Остаться в себе, остаться в любви, остаться рядом.

Если в твоей жизни был момент, когда ты смотрел на другого человека и думал: «Да, это сложно… но я бы хотел пройти это с тобой» – значит, эта книга для тебя.

Как мы дошли до жизни такой?

Когда мы говорим о любви, мы больше не смотрим друг на друга — мы смотрим в экран. Мы ищем чувства так же, как ищем товары: с фильтрами, по геолокации, по критериям.

«Наличие детей – нет. Рост — от 180. Цели – серьёзные».

Свайп влево. Свайп в право. Не подошёл? Удалить. Заблокировать. Следующий.

Мы живём в эпоху сверхвыбора, вернее иллюзии сверх-

выбора… И от этого – парадоксальным образом – потеряли способность выбирать. Чем больше вариантов – тем сложнее выбор. Потому что, когда можно всё – не хочется ничего. Когда в магазине

200 видов сыра, ты уходишь… без сыра. Потому что вдруг кажется: «А вдруг где-то там есть кто-то получше?»

Мы выросли в поколении, где отношения были или про терпение, или про выгоду. Наши родители часто жили не «вместе», а «рядом». Без внутренней близости. Зато с общей дачей, детьми, кооперативной ипотекой и квашеной капустой на зиму.

И мы, глядя на них, решили: «Мы так не хотим».

Но и другого примера у нас не было.

И когда пришло время строить свои союзы – мы не знали, как.

Нам говорили:

«Сначала стань успешным, потом люби».

«Сначала найди себя, потом впускай других».

«Ты никому ничего не должен – живи для себя».

И мы начали жить.

Для себя.

По отдельности.

Самодостаточные. Независимые. «Прокачанные».

С красивыми сторис, раздельными счётами и границами, очерченными толще забора на даче.

Мы стали взрослыми, которые умеют делать карьеру, но не умеют строить отношения. Которые умеют зарабатывать, но не умеют быть рядом, когда партнёру плохо. Которые могут часами анализировать токсичность бывших, но не знают, как сказать: «Мне страшно, что ты уйдёшь».

Мы не виноваты.

Мы – следствие времени.

Мы – продукт культуры, где: мужчина или «успешный миллионер», или «абьюзер»; женщина или «муза», или «манипуляторша»; отношения или «тотальное слияние», или «контракт на условиях» с графиком секса.

Мы разучились видеть человека– мы видим в нём либо угрозу, либо ресурс. Либо способ исцелиться, либо очередную проблему.

Мы забыли, как быть просто людьми – живыми, несовершенными, настоящими.

Когда в культуре побеждает потребление – любовь перестаёт быть путём, она становится услугой.

«Хорошо ли тебе со мной?»

«А как ты ко мне относишься?»

«А почему ты больше не радуешь меня, как раньше?»

Отношения превращаются в обмен выгод. Словно каждый входит в союз с калькулятором в руках:

«Я тебе – поддержку и стабильность».

«Ты мне – страсть и уважение».

«Но только при условии, что не будешь раздражать».

И вот мы сидим напротив друг друга: не как любящие, а как потребители. Влюблённые юристы, которые смотрят на другого, как на набор параметров:

«Он меня развивает или тянет вниз?»

«Она вдохновляет или токсит?»

«Рядом с ним я чувствую ресурс… или нет?»

Да, это может звучать разумно. Но так мы теряем главное —

близость как процесс. Живой. Неидеальный. Сбивающий с ног и вдохновляющий. А не как приложение с тарифами «Lite», «Premium» и кнопкой «Отписаться».

Мы привыкли, что всё должно быть удобно.

Фильм скучный? Выключи.

Обувь жмёт. Выкинь.

Человек сложный? Зачем терпеть?

Но вот в чём беда: человек – это всегда «сложно». И ты сам – тоже. У тебя есть слабости, прошлое, травмы и ожидания. У твоего партнёра – тоже.

И если каждый раз, сталкиваясь с несовершенством, мы просто «отписываемся» – мы получаем ту же самую боль, но в новой упаковке.

Тот же страх.

Те же обиды.

Те же уроки, от которых мы бегаем по кругу.

Нам всё чаще кажется, что отношения – это что-то «внешнее». Как новая квартира, или должность, или айфон. Что это то, что должно прийти и сделать нас счастливыми. И если не делает – значит, неправильное.

Нас приучили к ожиданию. Что любовь – это когда меня понимают без слов. Когда угадывают желания. Когда делают первый шаг.

Нас не учили другому.

Что любовь – это участие. Это когда:

«Я остаюсь», даже когда всё идёт не по плану.

«Я рядом», даже если не знаю, как «правильно».

«Я пробую» – вместо молчания, обвинений или побега в телефон.

Мы не боимся любви, мы боимся боли. Той самой, которую уже испытывали. Или видели у родителей.

Боли предательства.

Боли вины.

Боли разочарования, когда ты раскрылся – а тебя не поняли.

И вот ты говоришь: «Я просто не хочу страдать. Я берегу себя. Я заслуживаю лучшего».

И это правда. Ты действительно заслуживаешь заботы. Но забота – это не всегда комфорт. Иногда – это рост. Иногда – это взгляд в зеркало. Иногда – это честный разговор, который больно начинать… но после которого становится легче дышать.

Мы не виноваты, что стали такими. Нас никто не учил, как быть в союзе. Нас учили выживать, преуспевать, саморазвиваться. Нас учили «быть целыми».

Но забыли объяснить, что целостность – это не закрытость. Целостность – это когда ты можешь впустить другого и остаться собой.

Почему сегодня легче быть одному, чем рядом? Потому что «рядом» – это про контакт. А контакт требует усилий. Он требует присутствия, честности, внутренней тишины. А современный мир построен на шуме.

Нам неудобно смотреть в глаза. Проще – в экран. Нам страшно сказать «я скучаю» – вдруг это покажется слабостью? Нам трудно остаться, когда возникает напряжение – мы привыкли, что его можно устранить таблеткой, подпиской или новым человеком.

Но отношения – это не подписка. И не бесперебойный сервис, который обязан быть стабильным, ресурсным и эстетичным. Это живой танец двух несовершенных людей. И иногда – это не танго, а вальс на граблях.

Союз – это не про «нашёл правильного человека».

Это про «стал человеком, который может быть рядом».

Именно здесь мы и запутались: мы ждём «того самого», но правда в том, что каждый человек приходит, чтобы показать – где я ещё не цельный.

Хочешь стабильности? А можешь ли ты быть стабильным?

Хочешь понимания? А умеешь ли ты сам слушать?

Мечтаешь о близости? А готов ли ты в неё пойти, даже если страшно?

Современный человек умеет искать смыслы, прокачивать осознанность, выстраивать личные границы. Но забыл одну простую вещь: жить вместе – это не навык. Это выбор.

Выбор остаться, когда можно уйти.

Выбор попробовать ещё раз, даже если вчера не вышло.

Выбор не доказывать правоту, а протянуть руку.

Выбор быть не удобным, а настоящим.

И самое удивительное: этот выбор не делает нас слабее. Напротив – он становится новой силой. Потому что сила сегодня не в броне, а в осознанной уязвимости. В смелости сказать:

«Мне больно».

«Я злюсь».

«Я боюсь потерять».

«Я хочу быть ближе, но не знаю как».

И если другой человек это слышит – начинается настоящее. Начинается союз. Но не союз правильных, а союз живых.

Мир изменился. Мы не обязаны быть вместе, чтобы выжить. Теперь мы можем быть вместе – чтобы расти.

И если раньше мужчина был добытчиком, а женщина – хранительницей очага, то сегодня – оба могут быть и тем, и другим. Мы больше не делим роли по полу. Мы ищем роли по душе.

Союзы перестают быть конструкцией и становятся живым процессом, в котором каждый день мы спрашиваем:

«Ты по-прежнему со мной?»

«А я – по-прежнему с тобой?»

«И можем ли мы пройти этот виток вместе?»

Мы дошли до жизни такой, где любовь – это не то, что случается. Это то, что создаётся. Не романтический случай, а путь – порой трудный, порой сбивающий с ног. Но честный, тёплый и живой.

Я не всегда был человеком, который верит в союз.

Долгое время я был тем, кто наблюдает чувства со стороны. Словно биолог, рассматривающий под микроскопом: «Что это за явление? И не укусит ли?»

Анализировал, планировал. Контролировал. И при этом – отчаянно жаждал близости.

Но когда она становилась слишком реальной – я отступал. Ловко, по-деловому, с аргументами:

«Мы слишком разные».

«Я не готов».

«Ты заслуживаешь большего».

И вроде бы я был честен. Но правда была в другом – я просто боялся. Боялся раствориться. Боялся, что меня разлюбят, если увидят без маски.

Были отношения, где я играл роль «идеального» – умного, заботливого, безупречного. Я был таким, каким меня должны любить.

Но внутри – скучал. Потому что не позволял себе быть живым.

И были отношения, в которых я наконец становился собой – уязвимым, спонтанным, несовершенным. И именно тогда чаще всего всё ломалось. Потому что я не умел выдерживать боль. Не умел быть в ней. Не умел проживать её, а не спасаться бегством.

Я помню момент, когда сидел в машине ночью. Молча, после очередного разрыва. Я снова объяснил себе, почему «так будет лучше». Почему «мы слишком разные». Почему «не сложилось».

И вдруг поймал себя на ощущении, что во всех этих «мы» всегда есть я.

С одним и тем же страхом.

С одними и теми же реакциями.

С одними и теми же выборами – уйти, замолчать, спрятаться.

И я впервые задал себе вопрос, не «почему она такая», а:

«Почему я не остаюсь?»

Остаться – это не про «принять всё». Не про терпеть абьюз или закрывать глаза на то, что разрушает. Остаться – это про внутреннее решение не сбегать от самого важного.

От подлинной близости.

От уязвимости.

От своей ответственности за контакт.

С тех пор я начал учиться быть. Не сразу, не идеально. Иногда – через боль. Иногда – через возвращения. Иногда – через полные тишины вечера, когда не знаешь, как наладить разговор.

Но – оставаясь.

Я начал видеть, что союз – это не про «правильного» человека. Это про того, с кем ты готов расти.

Где ты можешь злиться – но не разрушать.

Молчать – но не отдаляться.

Споткнуться – но протянуть руку.

Признать: «Я был не прав» – и не терять достоинства.

В этом есть своя мужественность. Не показная, не бравада. А тихая, глубокая. Та, которая не убегает от слёз любимой. Та, которая

может выдержать непонимание – и остаться в контакте. Та, которая не ищет «другую, попроще», а остаётся – и ищет глубину.

Однажды я понял:

Любовь – это не то, что ты получаешь. А то, что раскрывается внутри тебя, когда ты не убегаешь.

Союз – это не про роль. Не про образ. Это про решение быть настоящим рядом с другим настоящим.

Теперь, когда я смотрю на отношения, я больше не жду от них идеала. Я жду роста.

И если он есть – я иду.

Даже если страшно.

Даже если больно.

Даже если не знаю, получится ли.

Потому что живое и сложное – лучше, чем стерильное одиночество с чек-листом ожиданий.

И если ты читаешь эти строки, и у тебя где-то внутри звучит:

«Я тоже устал бегать»,

«Я тоже хочу остаться»,

«Я тоже не знаю как, но чувствую – пора»,

…то, возможно, ты стоишь у той же черты, что и я когда-то.

И знаешь что?

Ты не один. Я тоже там был. И потому — я рядом.

Если в твоей жизни был момент, когда ты смотрел

на другого человека и думал:

«Да, это сложно… но я бы хотел пройти это с тобой» – значит, эта книга для тебя.

Это не будет легко.

Но, честно – это того стоит.

Если ты когда-нибудь любил — ты поймёшь. Если ещё не любил – возможно, начнёшь с этой книги.

Добро пожаловать.

Присаживайся ближе.

Нам есть о чём поговорить.

ГЛАВА 1. Мужчина и женщина: миф о различии

«Мужчины не умеют чувствовать». «Женщины – это сплошные эмоции». «Он просто логик, ему всё равно». «Она истерит, потому что гормоны».

Кажется, ещё чуть-чуть – и в каждом супермаркете на кассе появятся брошюры: «Как выжить, если ты мужчина и живёшь с женщиной».

Или: «Женский справочник по расшифровке мужской тишины».

Мы так привыкли к этим карикатурам, что уже воспринимаем их как аксиому. Мол, мужчины – это про логику, структуру и холодную силу. А женщины – про хаос, интуицию и влажные глаза.

И всё бы ничего… Если бы эти представления не мешали нам видеть друг в друге людей.

I. Мы не противоположности. Мы полюса одного целого

«Ты же мужик — у тебя одно на уме».

«Ну ты же женщина, вам всем лишь бы поплакать».

Знакомо?

Это не просто бытовые шуточки. Это коды, на которых держатся тысячелетние стены недопонимания. Мы привыкли разделять: мужчина – логика, женщина – эмоции; он – фокус на цели, она – вечная неопределённость. И в этой привычке – ловушка. Чем больше мы подчёркиваем различия, тем меньше

у нас шансов встретиться по-настоящему.

Мы не противоположности. Мы – две разные оптики одного пространства, два полюса, между которыми возникает напряжение. А вместе с ним – свет. Но вместо света мы часто выбираем борьбу.

Когда мужчина и женщина входят в контакт, они приносят с собой не только чувства, но и шаблоны:

Он должен быть сильным, устойчивым, немногословным.

Она обязана быть тёплой, терпеливой, заботливой.

И если кто-то из них «выходит из образа», начинается паника: «Что-то не так», «Почему ты себя так ведёшь?», «Ты не такой, как должен».

Но проблема в том, что никто не должен. И как только мы отпускаем роли – остаются просто два человека, которые пытаются быть рядом.

Часто всё начинается с простого момента. Он пришёл с работы, устал, молчит. Она спрашивает – он отмахивается.

Она чувствует холод, обиду, ненужность.

Он, в свою очередь, чувствует давление, раздражение, непонимание.

Оба хотят тепла, но оба замыкаются. Почему? Потому что не видят человека – видят пол.

«Ты что, обиделась?»

«Ты всегда уходишь в себя!»

«Ты слишком чувствительная».

«Ты черствый, как камень».

А ведь если бы они на миг забыли эти «ты – женщина», «ты – мужчина» и просто сказали бы:

«Я устал, мне сейчас нужно немного тишины. Это не про тебя – просто хочу выдохнуть».

«Я почувствовала себя одинокой. Мне важно, чтобы ты был рядом – хоть взглядом, хоть словом».

Мир бы не перевернулся, но между ними появилась бы живая связь.

Мы привыкли объяснять поведение через пол: «Он такой, потому что мужик». «Она истерит, потому что женщина». Но за этим всегда прячется отказ от ответственности: не понять, не услышать, не углубиться. Нам кажется, что различия – это препятствие, а не ресурс.

На самом же деле, различия – это приглашение к росту, к новому взгляду, к выходу за пределы себя.

Мужчина и женщина – не враги, не оппоненты, не противоположности. Это два способа видеть, два способа любить, два способа быть.

Один больше ориентирован наружу – на действие, структуру, достижение. Другой – внутрь: на чувства, пространство, соединение. Один – как направление. Другой – как среда. И только когда они в диалоге, а не в споре, возникает не дуэль, а спираль – движение вглубь. Туда, где живёт настоящее.

Представь простую картину.

Он – прямая линия, ведущая к цели.

Она – круг, охватывающий всё вокруг.

Если они борются, линия режет круг, а круг бессильно кружится вокруг линии. Но если они в союзе – появляется спираль. То самое удивительное явление: путь, который и движется вперёд, и углубляется одновременно. Так рождаются зрелые отношения. Не в противостоянии, а в синтезе.

Когда мы видим в партнёре не функцию «мужчина должен», «женщина обязана», а человека – всё меняется.

Нам становится легче отпускать правоту, легче прощать несовпадения, легче спрашивать, не требуя, и слушать – не чтобы ответить, а чтобы понять. Это не про психологию. Это про человечность. Про зрелость, в которой различие – не повод отдаляться, а приглашение приблизиться.

Мужчина и женщина – не конфликтующие формы.

Они соавторы одной реальности.

Вместо того чтобы смотреть друг на друга через призму ролей, попробуйте спросить: «А как ты это видишь?» С интересом. С уважением.

И тогда случится то, что важнее любых договорённостей: настоящее присутствие.

II. Откуда взялся миф о противоположности?

Чтобы понять, почему мужчина и женщина до сих пор кажутся друг другу чужими, нужно заглянуть не только в психологию, но и в историю. Потому что сегодняшнее «мы не понимаем друг друга» – это не личная проблема. Это след культурного и эволюционного контекста, который врос в нашу психику, как корни дерева в асфальт.

Мир, в котором развивалась цивилизация, был грубым, тяжёлым и небезопасным. Основной задачей было выживание, а не самореализация. Чтобы выжить, человек должен был разделить функции: один – охотится, другой – защищает жилище, растит детей и хранит огонь.

Женщина оставалась с потомством, училась улавливать тонкости настроения и опасности, которые не всегда видны глазу.