Полная версия

Восточный экспресс

Кто-то усмехнулся. Кто-то опустил глаза. Клеман внимательно всматривался в «Звездную ночь».

– Мсье Ван Гог, – вдруг произнёс он тихо, – его синий, он не просто холодный. Он – как колодец. Глубокий и страшный.

Элоиза посмотрела на него пристально. Наклонила голову, едва заметно кивнула.

– Пишите, – сказала она. – Или рисуйте. Но не как вас учили. Сегодня вы никому не обязаны объяснять, что вы чувствуете.

На полчаса в классе воцарилась особая тишина – не скучная, не напряженная, а естественная. Звук карандаша по бумаге, шорох листов, дыхание, редкий кашель. Элоиза не ходила между рядами. Не проверяла. Она стояла у рояля, положив руку на его крышку, словно слушала, мысли в воздухе как музыку.

Один из мальчиков рисовал только одним цветом – красным. Девочка с темными волосами писала текст, не отрываясь. Кто-то закрыл глаза и просто слушал.

Это был маленький подвиг, и она это знала. В этом замкнутом, вычищенном мире, где чувствам не давали права на существование, она открыла на сорок пять минут – маленькое окно.

В конце урока она собрала листы. Не проверила. Только сложила их аккуратно и положила в папку.

– Урок окончен. До завтра.

Никто не аплодировал. Никто не сказал «спасибо». Дети разошлись, как от врача: кто-то в замешательстве, кто-то – задумчивый, кто-то – с облегчением. Лишь Клеман, проходя мимо неё, вдруг остановился, посмотрел ей в лицо и негромко сказал:

– Ваш альбом… он ведь такой же?

Элоиза смотрела на него долго. Потом, тихо и серьёзно, почти как к взрослому, ответила:

– Нет. Он – страшнее.

После уроков, проведённых среди холодного света утреннего окна, ровных теней на партитурах и детских взглядов, в которых просматривалась не столько детская непосредственность, сколько навязанная взрослостью сдержанность, Элоиза не спешила возвращаться домой. Она уходила медленно, как будто позволяла себе раствориться в уличном шуме, стать на час частью большого города, который никогда не спрашивал – удобно ли тебе в его ритме, но всегда предоставлял сцену для тех, кто умел играть.

Тот вечер, как и десятки подобных, не предвещал ни драм, ни открытий. Одежда была выбрана без изысков, но с вкусом: темно-серое платье с высоким воротом, черный пиджак с тонкой отстрочкой, перчатки цвета мокрого асфальта, и в волосах – не шпилька, не украшение, а движение руки, привычно закрутившей прядь в тугой, идеальный узел. Макияж – скромный, как запятая в конце письма: чуть затемненные веки, тёплый оттенок помады, который назывался «гранатовый дым». Она не стремилась к вниманию, но несла в себе ту тяжеловесную утонченность, которую ни один модный мануал не мог бы воспроизвести —манеру осанки, глухое достоинство молчания – ту сдержанную силу, за которой ощущалось право быть услышанной. Даже в тишине она говорила больше, чем другие в крике.

Кафе, в которое она вошла, было расположено на бульваре Распай – не самое шумное, не самое модное, но именно то, где каждый вечер собирались те, кто хотел быть увиденным. Зал был узким, длинным, в зеркалах – отражались лампы, лица, сигаретный дым, живописно изогнутый над столиками. Официанты двигались почти беззвучно, точно между ними и полом было тонкое покрытие времени, отгораживающие их от реальности. На сцене, прижавшись к микрофону, пела женщина с голосом, в котором слышалось слишком много вина и слишком мало надежды. Её пение не звенело, не пробуждало, а убаюкивала, как качка на судне, дрейфующем между берегами.

За соседним столиком – пара: мужчина лет сорока с газетой и тростью, женщина в серебристом платье, из тех, кто не улыбается – демонстрирует. Чуть дальше – редактор журнала, о котором Элоиза слышала вчера в разговорах на лестнице. В углу – художник с пятном краски на лацкане, вечно несобранный, влюблённый в шум. Все присутствующие казались фигурками на шахматной доске, выстроенными по правилам, давно ставшим привычкой. Они говорили, смеялись, обсуждали, спорили – с нужными интонациями, с точными паузами, как будто репетировали свой вечер, а не проживали его.

Элоиза заказала чай. Без сахара. В фарфоровом чайнике с трещиной, которую заметил бы только тот, кто умеет смотреть не на форму, а вглубь. Ложка оставалась нетронутой. Она слушала – не слова, а звуки: как стучит каблук по деревянному полу; как щелкает крышка зажигалки; как официант ставит на поднос пустой фужер и звук от него идет чуть медленнее, чем должен бы идти в живом мире. Всё было… на месте. И всё – не по-настоящему.

Элоизу окружала сцена, к которой она не принадлежала. Не потому что ей мешала тишина, не потому что она осуждала – она просто видела, где начинается фальшь, и где заканчивается дыхание. Музыка была хороша, но мертва. Речь – изысканна, но отрепетирована. Люди – красивы, но устали от себя самих.

Она выпила чай. Сделала набросок на салфетке – неосознанно. Рука вывела линию: окно. За ним – человек. Только глаза. Без лица. Потом добавилась надпись:

«Всё, что ты называешь обществом, – это мозаика чужих ожиданий».

Эта фраза не предназначалась никому. Ни одному из собравшихся здесь. Даже не самой себе. Она просто – возникла. Как звук поезда, когда ты думаешь о путешествии.

Вечер закончился, как заканчиваются пьесы, написанные ради формы: точно, в нужное время, но без финальной ноты, от которой хочется встать и запомнить. Она расплатилась, медленно вышла, не оглянувшись. На улице было влажно. Пахло тлеющими листьями и вином, разлитым где-то в переулке. Небо затягивалось тучами, но дождь ещё не шёл.

Она шла домой одна, потому что не захотела остаться. Внутри неё зрело что-то, что уже не помещалось в рамки правильных вечеров, благородных уроков, скромных композиций. Она не знала пока – куда. Но знала точно: ещё немного – и привычная форма больше не выдержит ее собственной правды.

Глава 2. Ссора и выбор

Октябрь в Париже того года был особенно резким, как будто осень, уставшая от преждевременных сентябрьских дождей, решила оправдать своё имя неожиданной ясностью и холодом. Воздух с утра напоминал шелковую ткань, вытянутую под острым углом: свет скользил по крышам и мостовой, оставляя тонкие, острые тени, словно город был нарисован карандашом, а не вылеплен из камня. Лошади на улицах дышали паром, и в уличных газетах – сложенных в стопки на углу бульвара Сен-Жермен – всё чаще появлялись имена, звучащие тревожно: Гитлер, Германия, Версаль, реванш.

Они шли молча почти весь путь от площади Данфер-Рошро до кафе на углу, в котором бывали с детства, когда ещё ссорились из-за мороженого и чьё место у окна. В детстве всё происходило громко, с бегом и распухшими от слез глазами, но потом всегда заканчивалось под деревом на бульваре – одним словом, ладонью, шоколадкой, запиской на обрывке бумажки. Теперь они стали взрослыми. Раул ходил в военной форме: аккуратной, еще не потерявшей парадного блеска, с тёмной шинелью и руками, привычно прячущимися в перчатки. Элоиза – в пальто на запах, с длинным шарфом, который она наматывала медленно, как будто спасалась от ветра, но втайне – от чего-то внутреннего, от того, что невозможно было ни назвать, ни проговорить.

Они давно не говорили по-настоящему. Он стал отрывистым, она – осторожной. Разговоры сужались до деталей, до поверхностей: газеты, выставки, чей-то отъезд, чья-то помолвка. Между строк уже несколько недель висело напряжение, и каждый из них знал: оно не рассосется само. Просто теперь подошёл тот момент, когда одна чашка кофе не спасёт.

Кафе было почти пустым, хотя стоял конец недели. За окнами – люди, машины, редкие капли, будто кто-то пробовал дождь на вкус. Внутри – тёплый воздух, тонкий аромат кофейных зёрен и выпечки с тмином. Их столик был всё тот же: возле окна, ближе к печке, где всегда было немного душно, но уютно. Они сели, и, как это всегда бывало раньше, сначала смотрели в окно.

Раул первым нарушил молчание. Его голос звучал ровно, но в нём было что-то слишком отточенное, как если бы он репетировал эту фразу заранее.

– Я был вчера на собрании. В учебном центре. Один из капитанов говорил, что в случае новой мобилизации Франции не хватит даже трети резерва. Они не верят в договоры. – Он усмехнулся, но без удовольствия. – Мы все притворяемся, будто это другое десятилетие. А на самом деле – это тот же водоворот. Только глубже.

Элоиза слушала. Не перебивала. Только слегка кивала, словно соглашаясь, но не разделяя. Она смотрела на его руки – крепкие, с длинными пальцами, аккуратными ногтями. Она всегда любила эти руки, еще с детства: как они подбирали разбросанные фишки, как поднимали упавший карандаш, как щелкали страницами книги. Но теперь в них была не просто сила – в них была жёсткость.

– Зачем ты мне это говоришь? – тихо спросила она. – Чтобы я боялась?

Он не посмотрел на неё. Только достал сигарету, зажег ее – почти механически, как по команде. Затянулся, выпустил дым в сторону.

– Потому что ты живёшь, Элоиза, – он говорил не громко, но так, что каждый слог звучал как шаг по мостовой, – будто война была метафорой. Будто всё, что происходит, – это фон для твоих акварелей. Ты смотришь на реальность, как на незавершенную картину. И ждёшь, что кто-то допишет её красиво.

Он повернулся. Впервые – прямо к ней. И тогда она увидела в его лице не только раздражение, не только усталость – но и боль. Настоящую, мужскую, нераспознанную, как ссадина, которую нельзя показать.

– Но ведь так нельзя жить, – сказал он. – Ты не видишь, что всё гниёт? Что всё разрушается? Что никакая краска не скроет запах гари?

Элоиза положила ладонь на стол. Она не дрожала, не защищалась. Только смотрела на него так, как смотрят на человека, который начинает тонуть – не в воде, а в собственной правоте.

– Я не отрицаю разрушение, Рауль. Но я не хочу жить в нём. Я не верю, что цинизм – единственное средство от наивности. Я не верю, что видеть красоту – значит быть слепой. Я просто не хочу ненавидеть заранее.

Он опустил глаза. Усмехнулся. Покачал головой.

– Вот именно. Ты не хочешь. Ты выбираешь не видеть. Потому что тебе легче. Потому что ты избалована. Потому что ты боишься, что, если мир окажется другим, ты не сможешь нарисовать его.

Эти слова резанули не как нож, а как сломанная нота в симфонии. Её пальцы чуть сжались, но лицо осталось ровным. Она хотела сказать: «Ты несправедлив». Но поняла: он хочет быть несправедливым. Он выбирает злость как способ остаться в броне.

Она вздохнула. Глубоко. Не тяжело – просто, чтобы не задохнуться.

– Если тебе стало трудно меня любить, Рауль, – сказала она, тихо, почти шёпотом, – ты можешь просто уйти. Не нужно убеждать меня, что я плоха.

Он молчал. Долго. А потом – встал. Не бросая взглядов. Не хлопая дверью. Просто встал, надел пальто, как на параде, положил несколько монет на стол, и вышел.

Дверь закрылась с глухим звоном. Эхо осталась в её ладонях.

Когда он ушел, не обернувшись, не бросив даже случайного «прости» или «будь здорова», в кафе наступила тишина, которую не мог заглушить ни гул голосов за соседними столиками, ни звук ложки, стучащей о фарфоровую чашку, ни музыка с граммофона в углу, где играло что-то джазовое, но заезженное, словно всё настроение дня было запущено по кругу, и теперь тихо выдыхалось, не зная, как прервать себя.

Элоиза осталась сидеть за столиком, не тронув свой чай, который за это короткое, но решающее время остыл и превратился в горькую жидкость с ароматом былого утешения. Она не смотрела в окно. Она вообще никуда не смотрела. Её глаза как будто стали плоскими – не потому что не видели, а потому что смотреть было бессмысленно.

Фраза, которую Рауль произнёс между прочим, без гнева, как врач произносит диагноз, не желая обидеть, но и не надеясь на выздоровление, эта фраза разорвала не чувства. Она разорвала структуру. «Ты живешь в акварелях, а не в жизни» – не было просто упреком. Это было отвержением самого её способа существовать. Того, как она думала, как чувствовала, как выбирала молчать, когда другие кричали, как обводила силуэты в своей голове, чтобы не потеряться в суматохе мира.

И если бы он ударил – физически, резко, пощечиной – это было бы легче. Понятнее. В таком жесте есть определённость. Но он не бил. Он только сказал. И тем самым лишил ее права быть собой.

Когда она встала, мир уже был другим. Не потому что всё изменилось. А потому что внутри неё что-то разъединилось: до этого момента все еще держалось на тонком, почти невидимом мостике – памяти, привычке, общих улицах детства, старых письмах, фотографиях, запахах – а теперь этот мостик исчез. Остались только берега. Она – на одном из них.

На улице стемнело быстро. Октябрьский Париж в вечерние часы становился особенно красивым, и особенно жестоким – в нём всё будто светилось не ради тепла, а ради демонстрации. Свет фонарей дробился в лужах, на витринах отражались лица, не глядящие друг на друга, а только на свои отражения. Мужчины в серых пальто сжимали газеты под мышками, женщины торопливо переходили улицу, держась за воротники, дети смеялись вдалеке, но смех был нервный – от осеннего холода, от позднего часа, от одиночества, неосознанного, но уже вросшего в них.

Элоиза шла без цели. Поначалу – просто, чтобы не стоять. Потом – чтобы не думать. А затем – потому что ноги, освобождённые от привычного маршрута, начали выбирать путь сами. Пальцы в перчатках чуть подрагивали, хотя ей не было холодно. Просто кровь бежала быстрее, чем хотелось бы, и каждое биение сердца отзывалось в висках, в плечах, в животе. Она не пыталась успокоиться. Напротив – позволила себе впервые за долгое время почувствовать всё, что накапливалось неделями: усталость, тревогу, ощущение чуждости в разговоре, в взгляде Рауля, в его мыслях о мире.

Ей казалось, что они давно перестали быть близкими. Но теперь это чувство обрело форму. Точную, резкую. Рауль – он не просто ушёл. Он вынул её из своей жизни, как вынимают платок из кармана, чтобы больше не класть его обратно.

Она оказалась на бульваре Монпарнас, не помня, как дошла. Трамваи звенели, прохожие обгоняли, оставляя за собой шлейфы запахов: тёплого хлеба, табака, холодных духов. Ветер стал злее, напоминал о приближающейся зиме. Небо плыло в серо-фиолетовых тонах, как акварель, которую кто-то разбавил слишком сильно, и теперь бумага начала рваться.

На углу, возле входа в вокзал, афиша бросалась в глаза, как яркое пятно на черно-белом снимке. Она остановилась. Не потому что искала – потому что знак был слишком громким, чтобы пройти мимо.

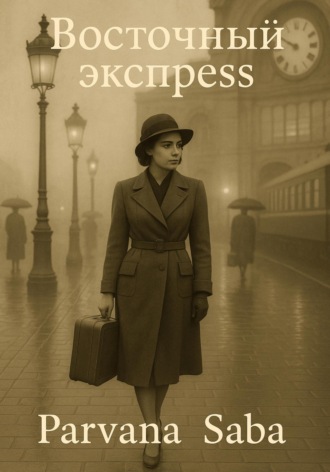

Большой лист, выполненный в духе ар-деко, с позолоченной рамкой и тонкими витиеватыми линиями, изображал тёмно-синий вагон, из окон которого лился теплый свет. На заднем фоне – силуэты Востока: купола, минареты, пирамидальные кипарисы, контуры гор. Надпись гласила:

LE TRAIN D'ORIENT

DE PARIS À BAKOU – LE VOYAGE RENAÎT

– Восточный экспресс снова в пути.

Дата отъезда – завтра. Утро. 9:40.

Её глаза зацепились за слово Стамбул. Оно звучало не как географическая точка. Оно звучало как точка отсчёта. Как то, что ещё не случилось, но уже ждёт.

Она стояла перед афишей минуту, может, две. Кто-то проходил мимо. Кто-то смеялся. Кто-то бросил на неё взгляд и отвернулся. А она просто стояла, пока её руки, сжатые в перчатках, не ослабли. В груди возникла странная лёгкость – не эйфория, не безумие – просто ясность, как в комнате, в которую внезапно впустили свет.

Подошла к кассе. В голосе – спокойствие.

– Один билет. На Восточный экспресс. Конечная – Стамбул.

Кассир, не удивившись, не взглянув лишний раз, пробил билет. Она взяла его двумя пальцами, словно боялась оставить отпечатки.

Она не знала, что ищет. Но точно знала, что больше не может оставаться.

В утро своего отъезда Элоиза проснулась от тишины – густой, как запорошенное окно, не пронзительной, а тягучей, будто воздух в комнате держал внутри себя дыхание ещё не начавшегося дня. За окном серое небо нависало над городом ровным покровом, и с крыш стекала влага. В квартире пахло углем, старым деревом и льняными простынями, которые ночами впитывали её сны. Воздух был плотным, как ткань, и двигался медленно, следуя за ее шагами, как за единственным звуком, который имел в это утро смысл.

Она встала сразу, без промедлений, не позволяя себе ни лежать, ни думать. Комната встретила её ровным холодом пола, слабым светом из-под занавески и видом на внутренний двор, где по каменным плитам лениво скатывалась вода. В углу, на кресле, лежал сложенный плед, и рядом – книга, которую она не дочитала. Она не взяла её в руки. Страницы не звали.

В комоде, среди аккуратно сложенных платков и перчаток, лежала брошь – овальная, в тонкой золоченой оправе, с изумрудом в центре. Брошь принадлежала её матери, и теперь, когда Элоиза брала её в ладонь, металл ощущался теплее, чем можно было бы ожидать. Камень смотрел внутрь, не наружу.

Брошь она положила в кармашек сумки, наискосок от зеркальца, которое давно потеряло блеск. Туда же – флакон духов Guerlain Shalimar, из тех, что пахнут не цветами, а временем. Их аромат всегда напоминал ей театр: темные кулисы, тяжёлые бархатные шторы, шепот за спиной.

Альбом лежал в ящике стола. Она не вытаскивала его резко. Бумага под пальцами казалась живой. Обложка – шершавая, с тиснением, чуть выцветшая. На развороте – мазки: синий, умбра, лиловый – оттенки, которые не имеют названий в языке, только в слухе и памяти. Она провела пальцами по одному из листов. Не по линии, а по белому полю рядом. Пустое пространство в рисунке хранило больше смысла, чем изображенное.

Альбом лёг поверх одежды, как крышка над дневником, как печать. Она знала: это не вещь. Это проводник.

Чемодан был старый, кожаный, с медными заклёпками. Он пах пылью и табаком. Пах – не затхло, а пройденным временем. В него легко поместилось всё: платье, несколько предметов белья, свитер, перчатки, блокнот, письмо от матери, пара платков, шаль с бахромой. Она складывала вещи не в порядке важности, а в порядке значений. Сначала – то, что ближе к коже. Потом – то, что ближе к сердцу.

В кухне, как всегда, стояла чашка. Она налила себе кофе – крепкий, без сахара. Пила медленно, стоя у окна, не глядя на улицу, а внимая городу на слух. Париж просыпался глухо, как будто нехотя. Карета проехала по улице. Где-то звякнула ложка о фарфор. Город не знал, что она уходит. И это было правильно. Уход должен быть тихим.

Пальто она надела без спешки. Шарф обмотала дважды, как в детстве, когда мать учила спрятать подбородок от ноябрьского ветра. Перчатки надела последними. Пальцы в них легли легко, как будто уже знали, куда им идти.

Когда она выходила, дверь закрылась за ней без звука. Замок щелкнул, как тонкая рамка на картине: завершение, не граница.

На улице стоял тот утренний полумрак, в котором контуры домов казались грубее, чем днем, а воздух, еще не разогретый городом, резал лицо чисто и холодно. Элоиза шагала медленно, вровень с дыханием, не оглядываясь и не прерывая внутреннего диалога, который с ночи ни разу не обернулся словами. Париж не смотрел ей вслед. Он был занят собой: каретами, газетами, витринами, первым светом в окнах пекарен. По улицам неслись запахи: обожженного угля, подогретого молока, мокрой кожи.

На бульваре Массена прохожие уже спешили: торговцы с ящиками фруктов, мальчишки с корзинами газет, женщины, кутающиеся в шали. Всё это было похоже на оркестр, настраивающийся перед выступлением – еще не музыка, но уже дыхание. В переулках на стенах виднелись свежие надписи: политические, злые, сделанные быстро. На стекле витрины кто-то вчера вечером оставил пальцем слово «espoir». Надежда. Почерк был детский, но буквы уверенные.

На повороте к станции Монпарнас уличный музыкант играл на аккордеоне. Он стоял в проеме между зданиями, защищённый от ветра, и звучал не для публики, а просто потому, что не играть было невозможным. Мелодия была странной – не весёлой и не грустной, с восточным надрывом и европейским терпением. Элоиза остановилась на секунду, прислушалась. Мотив показался знакомым, как сны из детства, которые невозможно вспомнить, но можно узнать, если услышать их снова.

Станция предстала перед ней как граница – не просто здание, а перевалочный пункт между одной жизнью и другой. Фасад вокзала был влажным от утреннего тумана. Камень темнел, окна тускло светились, как глаза старика. Внутри пахло железом, бумагой и паром. Звуки эхом отражались от потолка: шаги, кашель, удары колес о рельсы вдалеке.

Она прошла в зал ожидания. Под куполом – слабое освещение. Люди – с чемоданами, с детьми, с газетами. Кто-то спал на скамейке, кто-то ругался с носильщиком. В углу продавали кофе – крепкий, терпкий, с запахом гвоздики. Элоиза купила чашку. Стакан обжигал пальцы. Кофе был горьким, как утро без слов.

У афиши стоял мужчина с газетой в руках. Он смотрел на неё, как на редкость. Афиша была та же: Восточный экспресс, Париж – Стамбул. Линии, сверкающие золотом. Поезд, как обещание.

На платформе номер три стоял вагон. Темно-синий, с бронзовыми заклёпками и резными латунными ручками на дверях. Окна затянуты легкими занавесками. Изнутри лился мягкий, почти театральный свет. Он не слепил, а притягивал.

Проводник в чёрной фуражке кивнул ей молча. Билет он принял с лёгким кивком, словно билет был не на поезд, а в часть некоего свода. Путеводного. Глубокого. Предопределенного.

Ступив на лестницу вагона, она ощутила, как тишина становится плотнее. Мир снаружи отдалился, как гул в море, когда голова уже под водой.

Купе оказалось небольшим, но просторным. Обивка сидений – бордовая, с цветочным узором. На полке – хрустальный графин с водой, бокал, покрывало. Окно было приоткрыто, и в него тянуло утренним воздухом. Он был влажным и живым. Сквозь стекло она видела станционные фонари, рабочих с тележками, пар, поднимающийся от локомотива.

Она сняла перчатки, шарф, пальто. Аккуратно разложила их на сиденье. Чемодан поставила в угол. Альбом положила на колени. Открыла его, не глядя. Страница раскрылась на рисунке окна. Просто окно. Без пейзажа. Без комментариев. Рамка. Пространство.

На полях была надпись:

Всё, что не помещается в словах, может начаться в дороге.

Поезд тронулся без предупреждения. Колёса заскрежетали. Стекло дрогнуло. Пространство сдвинулось, как декорация. Она не смотрела в окно. Она смотрела на свои ладони, на сгибы пальцев, на тень от ресниц на странице.

Она уехала. Не от него. Не от себя. А туда, где жизнь не боится быть несказанной.

ЧАСТЬ 2. ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС

Глава 3. Дорога сквозь Европу

С самого начала Восточный экспресс не просто двигался – он скользил, как будто был не поездом, а пространством между мирами. Его корпус – выкрашенный в глубокий синий цвет с золотыми полосами, блестел под утренним светом, как лаковое дерево, отполированное десятилетиями. Латунные ручки на дверях сияли – не ярко, а сдержанно, как благородный металл в старинной шкатулке. Над каждой дверцей – овальное табло с выведенными золотом словами: "Wagons-Lits", "Orient-Express". Эти надписи не кричали – они знали себе цену.

Изнутри поезд был одновременно музеем, театром и живым организмом. Коридоры, выстланные коврами с восточным узором, пружинили под ногами. Свет падал мягко: лампы с шелковыми абажурами давали янтарное свечение, которое ласкало взгляд, будто вечереющее солнце на страницах книги. Панели стен были инкрустированы деревом тикового дерева и ореха, отполированного до зеркального блеска. Узоры из бронзы и стекла обрамляли зеркала, в которых отражались не лица, а эпоха.

Каждое купе – словно маленький салон: кресла, обитые винным бархатом; маленький письменный столик с набором для писем; полка с книгами на французском, английском, немецком. Окна – высокие, с плотными шторами, которые можно было задернуть одним жестом, если сердце требовало тишины. На стене – бронзовая кнопка вызова. Когда Элоиза нажала её, пришёл проводник – в темной униформе, с золотым шевроном и добрыми глазами. Он поклонился ей как гостье, а не пассажирке. Он знал: этот поезд – больше, чем транспорт. Это – история, возобновленная на рельсах.

Звуки в поезде не были шумом. Это была музыка ритма. Колёса не стучали – они пели, как метроном: та-да, та-да, та-да… Стук был не агрессивным, а глубоко гипнотическим. В этих звуках не было конца. Только путь. Только движение вперёд. Двери открывались почти неслышно. Металл скользил по металлу с достоинством. Кофейные чашки в вагоне-ресторане звенели тихо, в тон.

Когда Элоиза вышла из своего купе и пошла вдоль вагона, она увидела, как устроен этот живой организм. Люди в креслах читали, пили, смотрели в окно. У кого-то в руках – томик Гёте, у другого – газета с заголовками о политике. Но у всех на лицах было одно: не торопиться. Этот поезд не вёз просто пассажиров. Он вёз внимание, мысли, след воспоминаний.