Полная версия

Восточный экспресс

Parvana Saba

Восточный экспресс

Пролог.

Бакинский вокзал, 2028 год

В день, когда Восточный экспресс снова встал на рельсы, Баку пахло горячим асфальтом, морским ветром и чем-то смутно праздничным – будто город сам не до конца верил в происходящее.

Утром София проснулась рано, почти на рассвете, не потому что спешила, а потому что так велела ей память. Ветер едва колыхал белые шторы её мастерской, и по полу, между банками с красками и закрученными рулонами холстов, скользили золотые полосы света. Она сидела в кресле с чашкой крепкого чёрного кофе, и её ладони всё ещё пахли пигментами – индиго, сиенна, кадмий жёлтый.

На обеденном столе лежал альбом. Тот самый, Альбом Элоизы.. Обитый тканью, со стершимися золотыми буквами на корешке, он выглядел почти скромно. Но внутри – страницы, где акварель текла между строчками музыки, где слова по-французски вплетались в образы: тонкие руки в перчатках, окна парижских мансард, базарные сцены, нарисованные с восточной щедростью деталей.

София не любила называть её «бабушкой». Это слово казалось слишком бытовым для женщины, которая когда-то носила шляпы с вуалью, пела по вечерам французские романсы и утверждала, что любой чай можно превратить в церемонию, если подать его с достоинством. Элоиза была чем-то вроде вневременной леди, немного театральной, но настоящей.

– Сегодня твой день, – прошептала София, погладив пальцем обложку альбома.

На вокзале было многолюдно, но удивительно тихо. Люди ходили медленно, как в музее. Никто не спешил – все словно чувствовали, что участвуют в чём-то большем, чем просто поездка.

Плакат над перроном был выдержан в старинном стиле: вензеля, шрифт с завитками, золотистая кайма.

«Le Train d'Orient: Baku – Tehran – Istanbul – Paris» – объявлял он.

И под ним стоял поезд. Восточный экспресс.

Не его точная копия, не современная адаптация – а именно он. Словно кто-то раздвинул слои времени и вытащил из прошлого этот тёмно-синий вагон с латунными ручками, мягким светом за матовыми окнами и чуть слышным поскрипыванием старого дерева. Даже воздух вокруг был другой – с примесью машинного масла и старого бархата.

София шла по перрону медленно, почти торжественно. В руке – кожаный саквояж с кистями и скетчбуками, через плечо – тонкий плащ, на шее – брошь в форме лилии. Та самая, что когда-то Элоиза носила в Париже.

– Держи спину прямо. – В памяти голос. – Не сутулься даже перед болью.

София вздохнула глубже, выпрямилась и улыбнулась. Поезд стоял, как памятник. Или как врата.

Внутри было тихо. Тепло. Обивка сидений пахла временем – ни пылью, ни плесенью, а именно временем: как пахнет старинный театр, библиотека или шкатулка с письмами. Купе оказалось просторным. Старинные крючки для одежды. Латунная ручка на окне. Вышивка на подушке.

Она положила альбом на столик у окна. Села. И только тогда позволила себе закрыть глаза.

Шорох. Голос.

«Ты всё же села на него, да? Маленькая упрямица», – будто бы шепнул кто-то рядом.

София не вздрогнула. Она знала: это не привидение. Это память – точная, чёткая, теплая. Она всегда появлялась в моменты истины. Сила любви, которая не уходит, а просто меняет форму.

Она открыла альбом наугад. На странице – крохотная сцена: девушка с чемоданом, ночь, Париж, вокзал. Надпись: «Choisir, c’est vivre – Выбирать, значит жить».

Поезд дёрнулся едва заметно. София взглянула в окно: Баку начинал отступать. Серые здания, золотые минареты, улицы, где она ходила с бабушкой за миндалём и шафраном. Где они сидели в чайной у моря, и Элоиза рассказывала, как влюбилась в этот город – почти случайно.

Шорох страниц. Звук колёс. Свет солнца на стекле.

Путешествие началось.

София открыла окно – не до конца, лишь на ладонь. В купе сразу проник ветер с улицы, тёплый, пыльный, пахнущий теплым сентябрем. Где-то вдалеке слышались звуки города: крик чайки, звон трамвая, играющий мальчишка. Всё это постепенно исчезало. Поезд начал движение, как будто нерешительно, с усилием, будто и он – как София – прощался с чем-то важным.

Она снова посмотрела в альбом. Страница за страницей – рисунки, ноты, строки на разных языках. Некоторые она знала наизусть. Другие – будто читала впервые. Так часто бывает с бабушкиными словами: они открывались слоями, как акварель, впитавшаяся в бумагу.

На одной из страниц – акварель: лицо. Женское, нежное, с лёгким восточным профилем и глазами, полными света. Не подписано. Только крошечная надпись сбоку:

«Я училась смотреть по-другому. И тогда мир начал смотреть на меня».

София тронула пальцем краешек рисунка. Неизвестное лицо. Или забытое? Что-то в нём тревожило. Оно было написано не как портрет, а как воспоминание – чуть смазанное, будто под дождём.

– Кто ты была? – тихо спросила София, не отрывая взгляда от лица.

Поезд набрал скорость. Сквозь окно проносились окраины города: склады, мастерские, одинокие деревья. Потом – больше простора. Вдали – холмы. Воздух становился чище, острее. Легче.

София села ближе к окну и достала из саквояжа небольшой блокнот – свой. Не альбом Элоизы, а тот, который она сама вела. Пока – почти пустой. Только несколько набросков и одна-единственная фраза на форзаце:

«Начни с тишины. Она знает дорогу».

Её голос звучал внутри как музыка – не бабушкин, а её собственный голос. Но, может быть, где-то они пересекались.

Она взяла карандаш и начала рисовать.

Сначала – окно купе. Потом – отблеск света на стекле. Потом – полупрозрачный силуэт женщины, сидящей напротив. Улыбка. Шляпа. Профиль, знакомый до слёз. Элоиза.

Нет, не привидение. Просто воспоминание, к которому София наконец прислушалась.

– У тебя получалось лучше, – прошептала она, не отрывая взгляда от бумаги.

Но Элоиза, в её воображении, качает головой.

«Нет, дорогая. Ты просто ещё не начала по-настоящему».

Поезд вёз её на запад. Куда-то туда, где реальность становилась историей, а история – личной. Кажется, София впервые позволила себе по-настоящему войти в бабушкин путь. Не как наблюдатель, не как наследница. А как проводник.

Где-то между страницами альбома, между нотами и акварелями, в том поезде, который не должен был больше ехать, началась настоящая история.

Прошло, может быть, всего несколько минут с тех пор, как Восточный экспресс тронулся с места, но время, как это бывает в поездах, сразу потеряло привычную форму: минуты растворились в мерном ритме колёс, секунды смешались с движением теней по обивке купе, и София уже не знала точно, сколько времени она сидела у окна, поглаживая пальцами гладкую, чуть потёртую ткань альбома, словно бы желая ощутить пульс прошлого, уцелевший под слоем бумаги и краски.

Снаружи город постепенно отступал. Поначалу мелькали стены старых домов, запыленные балконы, бельё, колыхающиеся на ветру, серо-белые чайки над крышами, а затем, чем дальше отходил поезд, тем прозрачнее становилась окружающая действительность: горизонты расширялись, стекло между Софией и миром становилось не преградой, а линзой, через которую прошлое начинало просачиваться в настоящее.

В купе было тепло, почти по-домашнему уютно, и даже этот уют казался частью тщательно сохранённой легенды, как если бы сам вагон помнил, как быть вместилищем не просто пассажиров, а историй, и теперь медленно раскрывался, впуская в себя новую героиню. Столик под окном покачивался, едва слышно постукивая ножками. На нём лежал альбом, и София снова открыла его, но теперь – уже не машинально, не из вежливой тоски по прошлому, а с тем же особым замиранием, с каким ребёнок поднимает крышку старой музыкальной шкатулки, зная, что вот-вот начнёт играть знакомая с детства мелодия.

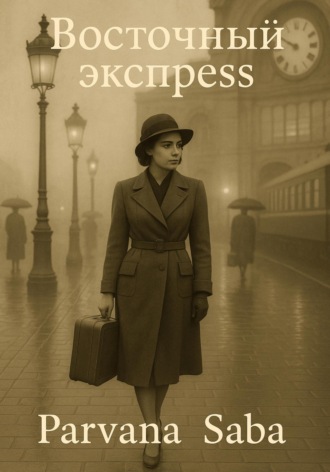

Страница открылась на сцене, которую она, казалось бы, уже видела сотни раз, но теперь – в движении поезда, в колеблющемся свете – она зазвучала иначе. Париж. Дождливый, с акварельно-серым небом, с пятнами света от уличных фонарей, с силуэтами зонтов, со следами каблуков на мокром асфальте. Посреди этой зыбкой, почти размывшейся сцены – фигура молодой женщины, одетой строго, но элегантно: тёмное пальто с поясом, шляпка, из-под которой выбиваются завитки светлых волос, и в руке – чемодан.

Она не была подписана, как многие другие страницы. Но София знала – знала так, как знают запах детства, звук голоса любимого человека, способ, каким только один человек в мире ставил чашку на блюдце, – что это была Элоиза.

Она долго смотрела на рисунок, впитывая не линии, а чувства, вплетённые в них. Художник, каким была Элоиза, оставлял на бумаге не просто светотень, а след собственного дыхания, эмоции, которые застывали в линиях и мазках. Улица, на которой стояла её бабушка, словно ждала её собственного решения. Казалось, через секунду она шагнёт – и изменит свою судьбу. И этот момент, запечатлённый на бумаге, был не случайной зарисовкой, а внутренним поворотом, из которого потом вырастет целая жизнь.

София провела кончиком пальца по рисунку, от края чемодана к линии дождя. Она не искала ответа – она его ощущала: та точка, где стояла Элоиза, была началом пути, тем самым мигом, где впервые возникает хрупкая уверенность – не в том, что всё будет хорошо, а в том, что жизнь должна измениться, потому что иначе она перестанет быть жизнью.

Поезд качнулся чуть сильнее, и стекло в окне дрогнуло. За стеклом уже не было Баку. Не было и современности. Там, снаружи, простиралась равнина – почти безмолвная, затуманенная, будто сама природа замерла, ожидая начала рассказа. София откинулась в кресле, положив руки на альбом, как на молитвенник, и, не открывая глаз, позволила памяти – или, может быть, воображению – заговорить голосом Элоизы.

Это был не голос в ухе, не явное обращение, а нечто гораздо более интимное: внутренний поток образов, звуков, ощущений. Невесомое, как аромат духов, тонкое, как звук виолончели на расстоянии.

– Я стояла на вокзале, с чемоданом в руке и миром, который внезапно стал слишком маленьким. Париж казался мне душной шкатулкой, полной красивых, но мёртвых вещей. Я уезжала не от кого-то. Я уезжала к себе…

София не знала, услышала ли она эти слова в альбоме, в сердце или в ритме колёс. Но они слились с поездом, с дорогой, с её собственным дыханием. И в этой тишине, наполненной движением, началась история Элоизы – не как рассказ в письмах, не как семейная легенда, а как настоящее воспоминание, к которому София теперь была не просто свидетелем, но участницей.

Шум поезда был целой симфонией, составленной из скрежета металла, едва слышного посвистывания в стыках рельсов, мерного биения, в котором каждый толчок становился сердечным ударом вагона. Снаружи пейзаж смазывался, как масляная живопись, которую кто-то провел кистью поперек, и горизонт больше не делился на линии – небо и земля, дорога и трава – а превратился в плавный ритм цвета, который не нужно было осмысливать, только впитывать.

София сидела неподвижно, позволив телу раствориться в кресле, как будто оно больше не требовало поддержки. Под её ладонями – ткань альбома, чуть шероховатая, будто она и не бумажная вовсе, а живая, как холст, на котором осталась память рук. Рядом – стакан с чаем, забытым, остывшим, но ещё хранящим запах чёрного листа и тонкой душистой мяты. Металл подоконника был тёплым от солнца, и в его отражении колыхалось движение – солнечное пятно бегло перебегало с одной стены на другую, повторяя тряску вагона, следуя его дыханию.

Поезд жил своей жизнью. Он не просто вёз. Он вёл.

Пульсация рельсов сначала казалась внешней – как звук, как тряска, как фоновый шум, но постепенно проникала внутрь, становилась ритмом мыслей, подчиняла собой саму структуру времени. Колёса не просто катились. Они вспоминали. С каждым оборотом металла что-то из прошлого поднималось, как пыль из-под пола старого дома, и София чувствовала это почти физически – за кожей, в ключицах, между пальцами.

Она посмотрела на альбом. Лист за листом, страницы шелестели, как сухие листья, хотя бумага была плотной. Один разворот – запах старой гуаши, почти невидимый цветной отпечаток пальцев на краю. Второй – акварель: фигура в толпе, несущая зонт, будто пятно света среди графитовой улицы. Дальше – полу тональные наброски музыкальных фраз, изломанных, обрывистых, будто бабушка рисовала не звуки, а паузы между ними.

Ни одна из страниц не была пустой. Даже там, где не было ни линии, ни капли краски, бумага всё равно хранила след. И София это чувствовала. Рядом с рисунками – бабушкины пометки: строчки на французском, полустертые цитаты, иногда совсем короткие – «Молчание – тоже выбор», «Смотри глазами, но не забывай дышать».

Она закрыла глаза. Не от усталости, а потому что звук стал отчетливее, чем свет. Где-то в вагоне, на переходе, поскрипывала дверь. Кто-то прошёл по коридору – шаги мягкие, как у человека, не привыкшего носить обувь с каблуком. Потом снова – только поезд.

Ритм стал плотнее. Он не просто звучал – он пел. Это не была мелодия. Это было состояние: смесь железа, пыли, далёкой чайки, нагретого обивки, её собственного дыхания. И тогда, внезапно и без усилия, пришло воспоминание, которое не было её воспоминанием.

Запах дождя на парижском асфальте. Кожа перчаток, чуть влажная изнутри. Сквозняк вокзала, пахнущий углём и дорогим одеколоном, которым кто-то пахнет в толпе. Объявление над головой, гулкое, искаженное, но с чётким акцентом. Женский силуэт впереди, спешащий. Чемодан в руке – тяжёлый, неудобный, старый. Одна минута до отправления.

София почти вслух прошептала:

– Париж?

Но это был не вопрос. Это была дверь, которая открылась.

ЧАСТЬ 1: ПАРИЖ, 1934

Глава 1. Кабаре и тени войны

Париж осенью тридцать четвертого года выглядел так, будто сам себя пытался убедить в лёгкости бытия. Утренние газеты были полны театральных афиш, глянцевых реклам духов и заголовков, в которых упоминались знаменитости, а не пушки. На улицах прохожие шли бодро, подтянуто, с книгами подмышкой, с коричневыми портфелями, в плащах, прикрывающих чуть заметные изъяны дорогого кроя. Сквозь обыденность пробивалась некоторая демонстративная ухоженность – как если бы сам город, как женщина в возрасте, пользовался слишком насыщенными духами, надеясь, что окружающие не почувствуют запах старых ран.

Ближе к вечеру всё начинало меняться – и в ритме, и в звуке, и в цвете. Солнце опускалось медленно, с грацией пожилого актёра, не спешащего к финалу сцены, и Париж, особенно в районах к югу от Сены, приобретал ту особую мягкость, в которой свет не столько освещал, сколько ласкал. Фасады домов становились бархатными, а тротуары отражали золотые пятна уличных фонарей, словно кто-то рассыпал на брусчатке драгоценную пыль.

На главных улицах кафе заполнялись неторопливо, столики вытекали на тротуар, как вода из пролитого бокала, и в каждом окне начинали мерцать обещания: смех, легкость, бокалы шампанского с каплей сиропа гренадин, шелест шелковых платьев, прикосновение лакированных туфель к паркета́м, ароматы табака и жареных каштанов, слабый запах женских духов, остающийся в воздухе, как след за кораблём.

В кабаре к северу от Монпарнаса, ближе к границе с бурлящим Монмартром, уже репетировали номер с танцовщицами. Их ноги – длинные, точные, натренированные – двигались с отточенной ритмичностью, в которой не было больше места случайности. Всё было доведено до механизма: и улыбка, и шаг, и поворот головы. Но за этой механикой жил страх. Его не видно было со сцены, но он существовал: в том, как одна из девушек слишком часто курила за кулисами, дрожащими пальцами поднося сигарету к губам, или в том, как менеджер кабаре переглядывался с владельцем, пробегая глазами по заполненности зала.

Вечерний Париж был прекрасен, но его красота всё чаще напоминала о своих швах. Сквозь звон бокалов и музыку, сквозь громкий смех и аплодисменты, в самую тонкую прослойку атмосферы просачивалась тревога – не та, что кричит, а та, что шепчет изнутри. Шепчет в тех квартирах, где солдаты вернулись с фронта без руки, без ноги, без голоса. В тех районах, где плакаты о благополучии в окнах соседствуют с пустыми столами внутри. В тех взглядах, что задерживаются на соседях слишком долго – пытаясь угадать: за кого ты был? что ты знаешь? кого ты любил?

Ветер, проходящий между улицами, приносил не только листья с деревьев Булонского леса, но и отголоски чего-то незавершенного. Война, которую Париж хотел считать уже пройденной, не ушла – она просто затаилась, как боль в кости, которая кажется ушедшей, пока не изменится погода.

И всё же жизнь продолжалась. Люди ели устриц, спорили о Бретоне и Араго, флиртовали, обсуждали новости из Германии, пели в винных погребках песни, которые пели еще их деды. Девушки носили платья с тонкой тальей и воротниками из кружева, мужчины – фетровые шляпы, которые снимали с изяществом. Все делали вид, что Париж все еще центр мира. И он был. Но не мира, а перехода. Он стоял на пороге новой эпохи, не зная, закроется ли за ним дверь или сорвет её ветром.

На углу улицы Боннель, между булочной и лавкой старьевщика, стоял дом – три этажа, серый фасад с пятнами времени, окна с тонкими чугунными балконами, на которых, даже в прохладные дни, неизменно висели кашпо с увядающими геранями. Снаружи он выглядел как десятки подобных домов в этом квартале: благополучный, чуть уставший, не броский. Но именно за окнами второго этажа, в квартире с высоким потолком, широкими двойными дверями и потрескавшимися зеркалами в резных рамах, жила девушка, чьё имя когда-то звучало в кругах музыкальных салонов и художественных студий Латинского квартала, а теперь упоминалось всё реже – как аромат духов, который еще ощущается в воздухе, но уже не выпускается.

Элоиза де Монтель, родилась в эпоху, которую теперь принято было называть прекрасной, хотя сама она всегда относилась к этому слову с осторожностью, почти с насмешкой. Прекрасная эпоха была слишком далека от правды – в ней было много шелка, но мало воздуха. Она выучилась на пианистку, училась живописи в мастерских, куда женщинам вход был разрешен только по вторникам и только при сопровождении старшего мужчины, и говорила на трех языках с той лёгкостью, с которой другие женщины надевали перчатки.

Сейчас ей было двадцать один, и годы, как ноты, собирались в чёткую партитуру – без особых взлетов, без откровенных падений, но с нарастающим внутренним диссонансом, который она умело скрывала даже от самой себя.

Утро Элоизы начиналось всегда одинаково, как будто это была репетиция смысла. Сначала – окно. Распахнуть створки, вдохнуть улицу. Звук проезжающей кареты или грузовика с хлебом, звон колокольчика у лавки, крик газетчика, запах сырой брусчатки. Потом – чай. Английский, крепкий, с молоком, в тонкой чашке с трещиной на ручке, но всё ещё любимой. Завтрак – мягкий сыр, одно яблоко, тонкий ломоть хлеба. Ни больше, ни меньше.

После завтрака – час для альбома.

Альбом был ее тайным дневником, её продолжением, её личным архивом, где слова, звуки и цвета переплетались без правил. Некоторые страницы были заполнены плотными зарисовками: люди на улицах, лица из вагонов метро, силуэты мужчин, играющих в шахматы в Люксембургском саду. На других – акварельные пятна, легкие, почти воздушные, как воспоминания сна, сквозь которые просвечивали ноты – отрывки фортепианных пьес, написанных рукой, которая помнила, как звучал Шопен на рассвете. Иногда между рисунками мелькали строки – по-французски, по-английски, даже по-латыни. Не цитаты, не афоризмы – мысли, тихие, почти интимные. «У каждого аккорда есть тень», «Цвет не может солгать», «Ничего нельзя научить – только показать».

В этом альбоме она говорила правду. В остальном мире – улыбалась, преподавала, была учтивой, вежливой, уместной.

Каждое утро после альбома она одевалась для школы. Не с тщеславием, а с достоинством. В ее одежде была строгость и свобода одновременно: приглушенные цвета, длинные рукава, ткань, которая хорошо держала форму, но не сковывала движений. На шее – брошь матери, с крошечным изумрудом, почти незаметным. Волосы – собраны в аккуратный узел. Губы – едва подкрашены. Она не стремилась быть красивой. Она была утонченной. В каждом жесте – ясность. В походке – пауза. В взгляде – ожидание.

Квартира Элоизы хранила след её вкуса. Полы – паркетные. Стены – выкрашены в бледно-серый, местами облупленный. По всей квартире – картины: копии старых мастеров, ее собственные работы, один – подарок ученика. На рояле – покрывало из синего бархата, с золотым кантом. Он звучал реже, чем раньше, но Элоиза всё ещё играла. Чаще всего – для себя. Никогда – для гостей. В углу – этажерка с нотами, в другом – ящик с акварелями и кистями. На подоконнике – пустая ваза.

Соседи её почти не знали. Приветствовали, конечно. Иногда кивком. Иногда вежливым «мадмуазель». Но в лицо не заглядывали. И она не жаловалась.

Она любила тишину. Любила ее как единственного друга, который ничего не требует. Она умела быть одна, не чувствуя себя покинутой. И всё же, в редкие вечера, когда город стихал, а окна отражали небо, Элоиза думала: сколько можно так жить? Сколько можно быть «в рамках», «в форме», «при себе»?

В такие вечера она открывала альбом наугад, как будто просила у самого себя знака. И каждый раз этот знак находился. Сегодня – фигура девушки на вокзале, с чемоданом и неподвижным взглядом. Завтра – струны виолончели, исписанные цифрами, словно шифр. Потом – окно. Просто окно. В нём отражается закат.

Жизнь её, как и музыка, не нуждалась в резких контрастах: в ней простота переплеталась со сложностью, и обе эти стороны, как две руки за клавишами, не спорили, а дополняли друг друга, создавая именно ту гармонию, в которой Элоиза ощущала настоящее – не чужое, не заимствованное, а только своё.

В узком коридоре частной школы Сен-Огюстен пахло полировкой, мелом и новым сукном – сочетание запахов, которое Элоиза давно научилась распознавать как разновидность маски. Здесь всё было тщательно вычищено, отлажено и выстроено до сантиметра: от дверей, окрашенных в зелёно-серый, до латунных номеров на кабинетах, до позолоченных указателей на французском и латыни. В холле висел портрет владельца школы – овального лица, бледного, с усами и рукой на груди. Он смотрел в пространство с тем выражением, которое как будто говорило: «У нас здесь – порядок».

Ученики, как правило, не бегали. Им это не запрещалось явно, но обучалось интонацией, взглядом, молчаливыми ожиданиями. И если где-то всё же раздавался хриплый шорох спешащих ботинок, то это происходило либо за дверью кухни, либо в зоне гардероба, где взгляд учителя не считался обязательным.

Класс, где преподавала Элоиза, находился в глубине первого этажа – немного в стороне от основного потока, как будто её предметы были важны, но не настолько, чтобы мешать настоящему расписанию. Кабинет был светлым: три больших окна выходили во внутренний сад, где редко кто гулял. Стены украшены работами учеников – почти все аккуратные, вылизанные, сдержанные, но без дерзости. В углу – старый рояль, с облупленным лаком на крышке. Клавиши чуть проседали под пальцами. Он звучал тускло, но не фальшиво.

Элоиза вошла, как всегда, точно в 9:00, мягко закрыла за собой дверь, положила тетрадь на стол и, не произнеся ни слова, подошла к окну, распахнула створки, впустив в класс первый звук улицы – звон кареты на булыжниках, далёкий голос торговки, обрывок аккорда от уличного музыканта. Затем – повернулась и осмотрела учеников.

Класс был малочисленным, как это принято в школах для состоятельных: десять человек, не больше. Семеро девочек, трое мальчиков. Все – в одинаковой форме: белая рубашка, тёмный жилет, синие ленты на шее у девочек, лакированные ботинки у мальчиков. Все – с ровными спинами, с застегнутыми манжетами, с лицами, в которых читается скорее выученная дисциплина, чем живой интерес.

– Сегодня, – начала Элоиза, чуть сместив акцент на первый слог, – мы не будем говорить о перспективе. И не будем копировать. Сегодня мы попробуем услышать, как цвет говорит.

Некоторые ученики подняли глаза, другие – сделали вид, что услышали что-то обыденное. Один мальчик, с тонким, почти прозрачным лицом, по имени Клеман, сжал карандаш чуть сильнее. Элоиза заметила это. Она всегда замечала такие вещи: то, как ребёнок дышит, как сжимает ладонь, как смотрит в окно. Здесь, в этой школе, дети были воспитаны. Им разрешали быть прилежными, послушными, полезными – но не резкими, не страстными, не искренними. Их обучали как лошадей – красивой, ровной, безопасной поступи.

Она разложила перед ними небольшие репродукции: Тёрнер, Ван Гог, Боннар, один набросок Делакруа. Никакой системы, только ощущение. Цвет. Свет. Сила.

– Посмотрите на них, – сказала она, подойдя к окну, где пыль в воздухе сверкала как мука, просеянная через свет. – Представьте, что вы не знаете, как называется ни один из этих цветов. Вы не знаете слова «голубой», «красный», «желтый». Какие звуки они издают? Какой у них вкус?