Полная версия

Наперекор предсказанию

Александр Надысев

Наперекор предсказанию

От редактора

Дорогие читатели, хочу сказать несколько слов об авторе этой книги – художнике, архитекторе и писателе. Вот некоторые моменты его жизни:

Надысев Александр Валентинович родился в Москве 4 января 1947 года и с детства рисовал, мечтая учиться у настоящих мастеров. И его мечта сбылась! В 1966 году он поступил в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Академии Художеств СССР, где учился на примерах таких замечательных архитекторов, какими были Растрелли, Росси, Воронихин, Баженов, Казаков и другие. Закончив Академию художеств, он получил специальность архитектора, и в 1973 году поступил на работу в Моспроект-1, где в 1979 году стал членом Союза архитекторов РФ. В 1987 году он был назначен руководителем проектной мастерской №1 МНИИТЭП, и проработал 30 лет в творческом союзе с сотрудниками института и ДСК-1, где добился значительных успехов. В 2002 году он стал лауреатом Премии Правительства РФ за проектирование и строительство жилых домов, а в 2008 году получил звание «Заслуженный архитектор РФ». За эти годы по его проектам было построено множество индивидуальных, типовых, монолитных и панельных домов. Это жилой комплекс на Минской улице «Золотые ключи», получивший в марте 1999 года второе место в международном конкурсе «MIPIM AWARDS-99» в городе Канны; жилой комплекс на Рубцовской набережной реки Яузы, ставший победителем конкурса «Лучший реализованный проект 2002 года»; жилые кварталы в районе Некрасовки города Москвы, в том числе экспериментальный 9-и этажный жилой дом серии «ДомНад» в том же районе, получивший высокую оценку Москомархитектуры города Москвы.

Параллельно с архитектурой он постоянно занимался пейзажной живописью и, участвуя в выставках «Мир глазами зодчих», написал рассказ «Мои акварели». Продолжая писать прозу, он по-настоящему увлёкся написанием исторических рассказов, которые были сразу опубликованы в альманахах «Славянские встречи» под редакцией поэтессы Ирины Пановой. Став членом литературного объединения «Чонгарский бульвар» библиотеки №148 имени Ф. И. Тютчева города Москвы, руководимого поэтессой Светланой Комраковой, он стал публиковаться в ежегодных альманахах «К жизни!»

Кроме того, Александр Надысев опубликовал в Литресе свои книги: «На далёких берегах России», «Опалённые льды Арктики», «Огненные драконы», «Несгибаемое Заполярье», «Русский север», «Жемчужины Москвы», «Дремлющие вулканы айнов», «Пржевальский», «Шаманы», «Виват, русский единорог», «Бич Кавказа» и «К вершинам власти». А также в редакции «Белый ветер» он опубликовал такие книги: «Взгляд сквозь века», «На гребне славы», «Играют зори над рекою», «Деяния былых времён», «Битвы за моря», «Причуды императрицы», «Акценты Древней Москвы», «Моменты судьбы», «Незабытое прошлое», «Пёстрые миниатюры», «Каскад миниатюр»». Получив высокую оценку своего творчества, он в 2025 году стал членом Московской организации Союза писателей России, и продолжает работать с историческими материалами.

Будучи профессиональным архитектором, Александр Надысев написал книгу о зодчем Матвее Казакове и его друге Василии Баженове.

Татьяна Надысева

От автора

Вы не находите, что в названии книги «Наперекор предсказанию» есть что-то мистическое и судьбоносное? И вы убедитесь в этом сразу, как только начнёте читать эту книгу. А в ней дряхлая старуха предсказала парнишке Матвейке необычную судьбу, которая была уготовлена самим провидением: «Ты будешь успешным в украшении Москвы, но всё тобою созданное сгинет… но не отчаивайся, потом восстановят твои творения». Став архитектором, Матвей Казаков несмотря ни на какие предсказания и проклятия успешно творил, создавая свои дома – замечательные жемчужины Москвы.

Эта повесть унесёт вас в прошлое и расскажет о том, как Казаков, изучая работы итальянского архитектора Палладио, постигал в школе Ухтомского основы проектирования и строительства зданий. А работая под руководством своего друга Баженова, он учился у него, совершенствовал свои знания и удачно применял их в своих многочисленных постройках.

Надо сказать, что Матвей Казаков в отличие от Василия Баженова, был более гибким и практичным архитектором, который не только создавал великолепные проекты, но и прекрасно воплощал их в жизнь. Он умел договариваться с заказчиками и подрядчиками, организовывать доставку материалов и контролировать технические детали на стройке. Гениальный Казаков впервые в России над Екатерининским залом здания Сената построил каменный купол диаметром 24,7 метра, прозванным современниками «русским Пантеоном». Много внимания он уделял и разработке интерьеров, которые в его творчестве были интересные и разнообразные. Крупнейшим достижением Казакова стало возведение усадебных дворцов для русских дворян с учётом российских традиций с обязательным устройством «парадного двора», строительство больших особняков и доходных домов в Москве.

Но судьба двух талантливых архитекторов сложилась по-разному. Если Баженов стремился к масштабным проектам и, запутавшись в масонстве, попал в царскую опалу, из которой не смог выпутаться, то его друг Казаков, несмотря на предсказания старухи-гадалки, очень быстро набрался опыта и построил много зданий в Москве. Но от судьбы не уйдёшь! Предсказания старухи всё же сбылись, и многие московские дома Казакова погибли в пламени Отечественной войны 1812-го года. И только ученики великого мастера, и благодарные потомки сумели восстановить эти удивительные памятники архитектуры, ставшие достоянием Москвы. А Матвей Фёдорович Казаков остался в наших сердцах гениальным классиком «московского палладианства».

Если у вас найдётся время, прогуляйтесь по Москве и полюбуйтесь архитектурой Матвея Казакова и возможно вам захочется побольше узнать о творчестве этого великого мастера.

P. S. Эту повесть я посвящаю начинающим архитекторам, которые стремятся достичь в своём творчестве чего-то особенного и необычного.

Глава 1. Босоногое детство

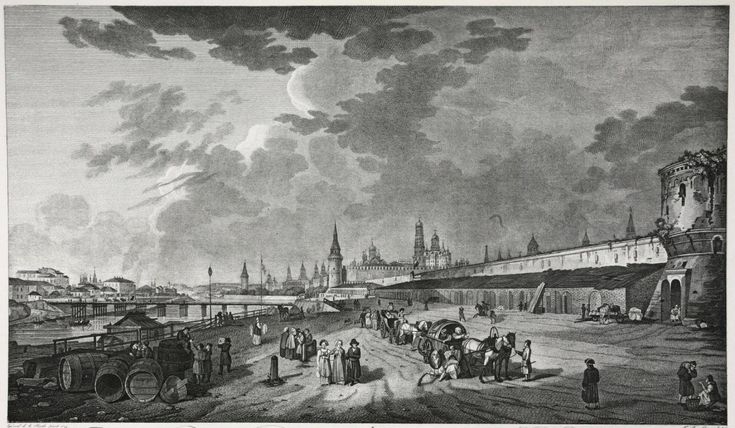

Художник Жерар Делабарт. Вид Кремля с Москворецкой набережной. 1796год

1750 год. Отпели петухи, и Москва, неохотно раскачиваясь, стала просыпаться. Закипела будничная жизнь, послышались истошные крики и ругань горожан на возничих, телеги которых скопились на грязных улочках города. Неподалеку от Кремля в Замоскворечье на берегу Москвы-реки расположились местные мальчишки. Они, с удовольствием искупавшись, лежали на травке и нежились на солнце.

– Хорошо в Садовниках! – мечтательно произнёс малец лет 12-ти, видимо, самый главный среди мальчишек.

– У нас, Матвейка, просто здорово! – вскричал самый щуплый мальчишка, размахивая ручонками. – А ещё лучше побегать в «догонялки» между складами иль по берегу реки.

– В «догонялки» можно, – потягиваясь, заметил Матвей, и вдруг оживился, – а в нашем дворе и вовсе здорово! Небось туда строители пришли, вот где интереснее всего!

– Тогда бежим, – вскричали мальчишки, и понестись на свой любимый двор.

Конечно, по сравнению с тихими и глухими улочками Садовников, сей двор был просто огромный, и поэтому притягивал всех мальчишек к себе со страшной силой. А двор с явным беспокойством встречал ребят и ворчал: «Как бы что-нибудь не натворили эти бестии».

Мальчишки уже вбегали во двор, как услышали голос Матвея.

– Я сейчас, – крикнул он и побежал вглубь двора к своему дому.

Этот огромный двор был обстроен двумя низкими амбарами, вросшими в землю, огромной стройкой и тремя убогими строениями. Вот в самое крайнее из них и вбежал Матвей. Не обращая внимания на крики матери: «Покушай!», он стал рыться в своей тумбочке и, оправдываясь, отмахнулся:

– Некогда мне мать.

Поиски увенчались успехом, и Матвей схватил конторскую папку с несколькими листами бумаги, нашёл свой любимый замусоленный карандашик и выбежал во двор.

– Как же удержишь его! – проворчала мать и крикнула ему вослед.– Хоть хлеба возьми, идол!

– Потом, мать, потом! – услышала она и покачала головой.

А во дворе никогда и не затихала своя необыкновенно интересная жизнь. И поэтому в этом замечательном месте Матвею нравилось буквально всё, ведь здесь проходило его босоногое детство. Ему, предводителю мальчишек, нравился мир замкнутого двора – этого «затхлого хозяйства» по обмундированию армии. А ещё нравились запахи, эти возы с одеждой, развешанные кожи, свалки мешков и всё прочее очень интересное для всех мальчишек. Из разговоров взрослых Матвей знал, что во дворе строятся огромные каменные склады, а рядом уже копают фундаменты для конторы, и он спешил туда.

Стайка прибежавших во двор мальчишек уже играла в «салки». Матвей сразу влился в игру и стал верховодить. Неожиданно он остановился, и озорные мальчишки невольно наткнулись на него.

– Ты чего? – спросил какой-то шустрый малец.

– Смотрите, стройка-то ожила, – радостно закричал Матвей. – Видали, на лесах каменщики работают, и я вижу, в начале склада маляры появились. А под навесом, кажись, оконные рамы вяжут.

– У, как много рабочих! – заговорили мальчишки, напирая на Матвея. – Как бы нам тумаков не надавали.

– Отойди! – закричал Матвей на вихрастого мальчишку, доставая папку из-за пазухи. – Не мешай, я зарисую.

– Да, ладно тебе, – зашепелявил тот, – пойдём лучше играть!

– Не видишь что ли? – опять вскричал Матвей, продолжая рисовать. – Вон из-за склада вышли чиновники в зелёных мундирах.

– Видно, они из «Коми-с-сари-ата», – еле-еле выговорил он. – Давай, разглядим их хорошенько.

Мальчики, толкаясь, загляделись на чиновников:

– Эх, нам бы по такому мундиру, – проговорил вихрастый мальчишка.

– Ишь, разбежался! – развеселились ребята. – Ты лучше сопли утри.

– А Матвей то, уж зарисовал, – разглядывая рисунок, удивлялись они. – Здорово у него получилось!

– Покажи, – любопытничали ребята постарше.

– И мне, и мне… – кричали другие.

– Любопытно, – вдруг заметил Матвей, – какой-то долговязый в мундире развернул большой лист, и слышите, кричит что-то десятнику, который обмеряет саженками землю и ставит вешки.

– Ничего не слышно! – кричали мальчишки.

А Матвей им:

– Тише вы, теперь слышите?

– Да! – дружно ответили ребята. – Он кричит: «сильней натягивай причальную бичеву!»

– А мне поиграть хочется, – заныл самый маленький мальчонка. – Ну, идём же играть, Матвей!

– Пойдём, – поддержали его мальчишки.

– Не, ребята, я пойду на леса и зарисую кирпичную кладку наличников, – заулыбался Матвей и побежал к строителям.

– А как же игра?

– После, – крикнул он на бегу. – Играйте пока без меня!

Матвей влез на леса и, спросив разрешения каменщиков, стал быстро зарисовывать наличники склада. Неожиданно раздался грозный голос:

– Ты что здесь делаешь?

Матвей вздрогнул и обернулся:

– Дяденька, я рисую.

– Покажи! – потребовал дядька в зелёном мундире и удивился. – А ты неплохо рисуешь. Как звать?

– Матвей. Я сын умёршего Фёдора Казакова, а живу вон там! – показал он.

– Так, рисунки я заберу и покажу кому надо. Понял?

Матвей вздрогнул от тяжёлого взгляда и не успел опомниться, как сей грозный начальник развернулся и уехал.

Каменщики переглянулись, а один из них заулыбался:

– Повезло тебе, малец! Твои рисунки понравились начальнику.

– А кто это был?

– Это был Михал Михалыч Измайлов, глава Комиссариата. Вот кто!

Глава 2. Неожиданное предложение

Ещё не все петухи пропели, а неугомонный Матвей Казаков уже выскочил из дома и, искупавшись в Москве-реке, пошёл осматривать окрестности города. Он страсть как любил побродить по Москве, поглазеть на пестроту большого города и, конечно, зарисовывать всё то, что увидел интересного. Насвистывая, он шёл через наплавной длиннющий Москворецкий мост, мимо Кремля, и вышел на просторную Красную площадь. Матвей с горечью разглядывал многочисленные следы недавнего пожара, испепелившего полгорода. Проходя мимо рабочих, он услышал их разговор:

– Слыхал, в мае сего года, часть каменной стены Белого города рухнула, да так, что придавила нескольких рабочих.

– Хорошо, что нас туды не послали.

– Зато нам и тута достанется, – покачал головой другой рабочий в колпаке. – Ведь два года назад в Москве шесть пожаров случилось. Поговаривали, что сгорели три монастыря, тридцать церквей и много построек, а людей погибло уйма.

– А мы здеся маемся!

– Во, во! И до сих пор не можем вычистить Москву от головёшек.

Услышав такое, Матвей остановился, и дрожь пробежала по всему телу.

«Надо же какой был беспощадный огонь, никого и ничего не пощадил», – подумал Матвей и побрёл дальше. Но жуткие мысли не покидали его: «Какой обвал произошёл в Белом городе? Жуть! Да, ещё рухнувшие стены придавили рабочих. Ужас! Нет, завтра же я пойду на обвал стен и зарисую эту трагедию».

А город оживал, повсюду рабочие расчищали места от пожаров, расширяли проезды улиц, выравнивали колдобины мостовых. На Красной площади вокруг Лобного места уже гнездились свежие навесы мелочных лавочек, а вдоль кремлёвской стены уныло стояли обгоревшие деревянные часовни. Матвей остановился передохнуть и залюбовался Никольской башней.

– Вот её я и зарисую, – обрадовался он. Матвей достал из-за пазухи канцелярскую папку, подаренную отцом, и с увлечением принялся рисовать, всё удивляясь: «Надо же, башня то осталась почти целой после пожара». Тем временем к художнику подбежали пронырливые мальчишки и, замерев за его спиной, удивлялись:

– Ивашка, видал, очень похоже! – шептали они своему вожаку. – Как это у него получается?

Матвей увлечено зарисовывал Никольскую башню и не отгонял их.

– Что нравится?– спросил он, обернувшись.

– Очень, – засмущался долговязый парнишка. – Я тоже так хочу!

– Так рисуй! – заулыбался Матвей. – На, я дарю тебе лист бумаги и угольный карандаш.

Закончив свой набросок, Матвей в сопровождении мальчишек пошёл дальше и вновь остановился. Теперь ему понравилось красивое здание Печатного двора, он сел на бревно и решил зарисовать его. А тот долговязый парень не отставал от «настоящего художника» и напряжённо следил за рукой «мастера», не решаясь испортить свою бумагу. Матвей обернулся и спросил:

– Тебя как звать?

– Иваном, я из Мерцаловых.

– А меня Матвеем Казаковым кличут, – ответил «художник» и, поглядывая, как тот склонился над листом бумагой, наставлял его. – Ты не бойся, Ваня, рисуй смелее.

Тот сразу запыхтел над своим будущим рисунком.

А Матвей, улыбнувшись смелости Ивана, похвалил:

– Так-то лучше!

Затем Матвей с учеником зарисовали Каменный мост у Воскресенских ворот через реку Неглинку, который вёл на кривые таинственные улицы, Тверскую и Дмитровку.

– А там-то, что творится? – удивился Матвей, заметив столпотворение телег и лошадей.

– Чо тама? – не понял Иван.

– Видишь, телеги сгрудились и не могут разъехаться, ругань несётся со всех сторон. Сейчас подерутся! – раскраснелся Матвей и, хитро посмотрев на своего ученика, спросил. – Иван, отгадай загадку: «Два брата гонят, а два догоняют». Что это?

Иван напрягся и замотал головой:

– Не, не знаю.

– А ты подумай, – настаивал Матвей. – Ладно, открою. Это колёса на телегах! Вон сколько их на дороге.

Они подошли поближе и, присев, решили зарисовать телеги… Как вдруг Матвей, ни с того ни с сего, вскочил, а его ученик с удивлением посмотрел на него:

– Чо не так? Криво, что ли?

– Рисуй чаще, Ваня, тогда получится, а мне пора возвращаться, не то мать заругается! – заторопился Матвей и, не оборачиваясь, крикнул. – Ещё свидимся!

Глава 3. Предсказание

Матвей возвращался домой, и вновь попав на Красную площадь, остановился у Никольской башни. У моста, ведущего к её воротам, он заметил полуобгоревшую часовню. Заинтересовавшись, он раскрыл папку и решил её изобразить. Делая быстрый рисунок, Матвей почувствовал какое-то волнение. «Что такое?» – удивился он. Вдруг необъяснимое странное чувство охватило художника, и он даже почувствовал неприятную дрожь. «Какая-то напасть, не иначе» – подумал он, и хотел было закончить рисование, как поймал себя на мысли, что какая-то необъяснимая сила потянула его в часовню. «Почему меня влечёт туда, и что там такое?» – терялся в догадках Матвей, а сам уже входил в часовню. Неожиданно его озарил божественный дивный свет, и он почувствовал приятный запах лампадного масла. «Как красив этот свет!» – изумился он и увидел небольшую икону, висящую на стене. Освящённая мигающим светом лампадки, она своим ликом смотрела на Матвея и будто говорила: «Пришёл? Молись!» И тут Матвей вздрогнул, услышав резкий старческий голос:

– Пришёл? На колени! Молись!

И только теперь Матвей заметил спину сгорбленной старухи, которая молилась на коленях перед иконой.

«Как она заметила меня, не обернувшись? – подумал он и, послушно встав на колени, стал креститься, как мать учила, и шептать молитву:

– Отче наш, Иже еси на небесе́х!

И вдруг, забыв слова, он умолк.

– Что забыл? – опять услышал Матвей тот же скрипучий голос.

– Тогда повторяй за мной:

– Отче наш, Иже еси на небесе́х!

Да святится имя Твое, да прии́дет Царствие Твое,

да будет воля Твоя, яко на небеси́ и на земли́.

Хлеб наш насущный да́ждь нам дне́сь;

и оста́ви нам до́лги наша, якоже и мы оставляем должнико́м нашим;

и не введи нас во искушение, но изба́ви нас от лукаваго.

Яко Твое есть Царство и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и

присно, и во веки веков. Аминь.

– Запомнил? – проскрипела старуха. – А теперь сам!

И Матвей уже самостоятельно прочитал молитву от начала до конца.

– Молодец! – словно каркнула старуха и, обернувшись, посмотрела на Матвея.

– Вот ты каков! – проскрипела она. – Ба, да ты изограф1!

– Не, бабушка, – ответил Матвей, – я так для себя!

Старуха развернулась на коленях и пронзительно посмотрела на него.

– Значит, рисуешь?

Матвей, наконец, смог разглядеть старушку. «Боже, какое у неё корявое, морщинистое лицо, – подумал он, – и очень похожее на кору старого дерева».

– Что не нравлюсь? – криво усмехнулась старушка. – Тебе не понять! Годы всякую плоть превращают в сухое дерево, из которого вырывается наружу светлая душа!

Старуха зашевелилась и попыталась встать, но не смогла. Тогда Матвей подхватил её за корявые руки и как пушинку понял на ноги.

– Спасибо, мальчик! – прохрипела старуха и вдруг выпрямилась. Она вновь просверлила своими глазами Матвея и трижды перекрестила его двуперстием.

– Теперь молись – велела она, – да не на меня, а на лик Святой!

И Матвей послушно стал молиться и довольно уверенно произнёс заученную молитву.

– Бог с тобой, мальчик! – громко, словно, каркнула старуха.

– Так я пойду?

– Иди уж, – и глаза старухи вновь вперились в Матвея, да так, что дрожь пробежала по его коже.

– Иди и помни, мальчик, – услышал он, – тебе уготовлена необычная судьба. Ты будешь успешным зодчим, но твои творения сгинут в небытие…

Выходя из часовни, дрожащий Матвей обернулся на крик старухи и услышал вдогонку:

– И помни, потомки восстановят твои творенья.

Слова старухи: «Сгинут, сгинут …» так впились в душу Матвея, что он возвращался домой, не чувствуя своих ног.

– Где ты шляешься? – встретила его мать. – Вон, тебя дожидается писарь из Комиссариата. Он здесь по поручению Измайлова и очень спешит.

– Я отлично помню твоего покойного отца Фёдора, мы служили вместе, – улыбаясь, встретил Матвея писарь. – Похож!

Он лукаво посмотрел на Матвея и спросил:

– Учиться рисованию хочешь?

– Очень, – не веря своим ушам, ответил Матвей.

– Тогда, мать, подписывай прошение в школу Ухтомского, – оживился писарь.– Я снесу его куда надо. … Подписала? Ну, тогда я пойду!

– Да, чуть не забыл, – вспомнил писарь. – А ты, Матвей, завтра иди к господину Ухтомскому со своими рисунками. Дворцовую школу его найдёшь в палатах Охотного ряда на месте раскольнической конторы и сенатской типографии. Ну, бывай!

Глава 4. Дворцовая школа

В те времена городской архитектор князь Дмитрий Васильевич Ухтомский был в почёте и сделал многое для развития русской архитектуры. Он явился основателем первой архитектурной школы в России, которая работала в стиле «елизаветинского барокко», и называлась «Дворцовой». В Москве были и другие «команды» у архитекторов Мичурина, Евлашева, которые растили для себя чертёжников, копировщиков и прочих исполнителей. Их учёба сводилась к практическому изучению строительного дела и копированию элементарной архитектурной гравюры. И только князь Дмитрий Ухтомский в Дворцовой школе ввёл систематическое обучение архитектуре, занятия в которой он проводил с помощниками, среди которых были архитекторы Обухов, Бланк, Кокоринов, Никитин и другие.

И вот в дверях кабинета директора Дворцовой школы появилась белобрысая голова вихрастого Матвея Казакова.

– Проходи, – заулыбался Ухтомский. – Значит, хочешь учиться архитектуре?

– Угу…

И ещё раз, прочитав прошение, он расплылся в улыбке:

– Похвально! Ну, показывай, что у тебя!

Ознакомившись с рисунками юного Казакова, директор похвалил:

– Чудесные городские пейзажи, молодец! Ба, а здесь я вижу наличники склада по моему проекту. Ха, ха! Очень похоже! Недаром тебя рекомендовал Измайлов.

– Ну, что ж, я напишу прошение в Сенатскую контору, – уже серьёзно сказал Ухтомский, – а ты жди указ, и продолжай рисовать, рисовать. Понял? Вот, дарю тебе блокнот и графитный карандаш. Рисуй и жди!

Вскоре, а это произошло в 1751 году, князь Дмитрий Ухтомский получил указ из Сенатской конторы: «… по доношению Вашему, коим просили об определении в команду вашу к письменному исправлению и к обучению архитектуре Главного Комиссариата, умершего подканцеляриста Фёдора Казакова, сына Матвея, который ещё к делам никуда не определён, определить с награждением жалованья против младших архитектуры учеников по рублю в месяц …».

Так юный 13-летний Матвей Казаков с очень небольшими знаниями был принят в Дворцовую школу князя Ухтомского, которая уже насчитывала 28 учеников, постоянно проживавших в ней. В приёмной директора Матвея тепло встретил помощник князя Ухтомского, 25-летний Кокоринов и, заинтересовавшись его рисунками, стал знакомиться:

– Значит, зовут тебя Матвей, что ж, а меня – Александром. Ты не смущайся, здесь в школе будешь изучать основы классической архитектуры. Наш директор, князь Ухтомский, большой сторонник барокко, заказал в Сенате кучу пособий, в том числе и труды европейских архитекторов. Вот по ним мы и будем совершенствовать свои знания, которые точно пригодятся в дальнейшей нашей деятельности.

Матвей как-то замялся и спросил:

– А черчение будет?

– Конечно, в школе ведётся обучение русской грамматике, математике, истории, географии, черчению и рисованию, а так же будут практические занятия по обмеру зданий, ознакомлению на стройках со строительными материалами и составлению смет.

– Как мне нравится бывать на стройке, – раскраснелся Матвей, вспомнив про свой двор.

– Очень хорошо! – обрадовался Кокоринов. – Мы часто отправляем учеников в командировки на постройки зданий, чтобы они наблюдали за ходом различных строительных работ. Там велено ученикам усердно помогать каменщикам, плотникам, столярам и исполнять любую мелкую работу.

– Как здорово!

– Не думай, что так романтично, – остановил его Кокоринов. – Ребята учатся в условиях грошового содержания и строгой дисциплины. Так что, ежели проштрафишься, то будешь выполнять всякую чёрную работу по ремонту помещений школы, колоть дрова или драить полы. Понял?

– Я буду прилежным!

– Это похвально, – рассмеялся Кокоринов, – но предупреждаю, школьная дисциплина чрезмерно жёсткая, и неспособных ребят бьют палками и, в конце концов, «посылают в матросы».

– Мой отец служил матросом в «Комиссариате», так что я этого не боюсь, – расхрабрился Матвей.